第4章层流和紊流

- 格式:ppt

- 大小:12.19 MB

- 文档页数:22

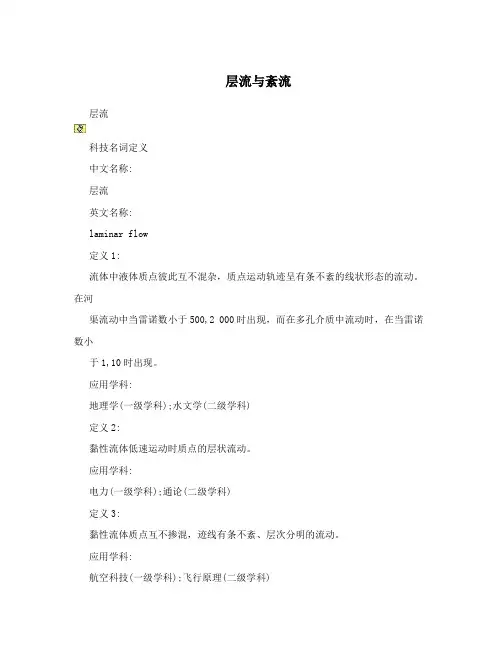

层流与紊流层流科技名词定义中文名称:层流英文名称:laminar flow定义1:流体中液体质点彼此互不混杂,质点运动轨迹呈有条不紊的线状形态的流动。

在河渠流动中当雷诺数小于500,2 000时出现,而在多孔介质中流动时,在当雷诺数小于1,10时出现。

应用学科:地理学(一级学科);水文学(二级学科)定义2:黏性流体低速运动时质点的层状流动。

应用学科:电力(一级学科);通论(二级学科)定义3:黏性流体质点互不掺混,迹线有条不紊、层次分明的流动。

应用学科:航空科技(一级学科);飞行原理(二级学科)定义4:黏性流体的互不混掺的层状运动。

应用学科:水利科技(一级学科);水力学、河流动力学、海岸动力学(二级学科);水力学(水利)(三级学科)本内容由全国科学技术名词审定委员会审定公布求助编辑百科名片层流层流是流体的一种流动状态。

流体在管内流动时,其质点沿着与管轴平行的方向作平滑直线运动。

此种流动称为层流或滞流,亦有称为直线流动的。

流体的流速在管中心处最大,其近壁处最小。

管内流体的平均流速与最大流速之比等于0.5,根据雷诺实验,当雷诺准数引Re<2320时,流体的流动状态为层流。

粘性流体的层状运动。

在这种流动中,流体微团的轨迹没有明显的不规则脉动。

相邻流体层间只有分子热运动造成的动量交换。

常见的层流有毛细管或多孔介质中的流动、轴承润滑膜中的流动、绕流物体表面边界层中的流动等。

目录相关计算举例说明编辑本段相关计算层流只出现在雷诺数Re(Re,ρUL,μ)较小的情况中,即流体密度ρ、特征速度U和物体特征长度L都很小,或流体粘度μ很大的情况中。

当Re超过某一临界雷诺数Recr时,层流因受扰动开始向不规则的湍流过渡,同时运动阻力急剧增大。

临界雷诺数主要取决于流动形式。

对于圆管,Recr?2000,这里特征速度是圆管横截面上的平均速度,特征长度是圆管内径。

层流远比湍流简单,其流动方程大多有精确解、近似解和数值解。

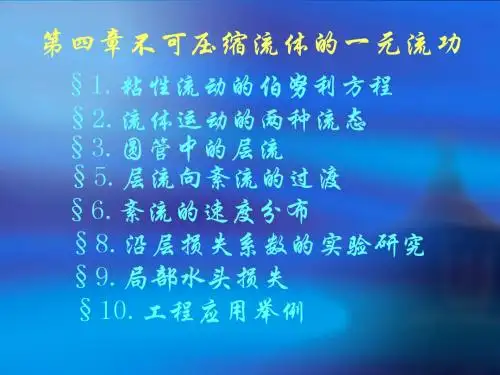

传输过程原理(课程编号:30120172)2003.9.27沈厚发焊接馆308电话:89922Email:shen@第四章层流流动及湍流流动第一节流动的状态及阻力分类第二节流体在圆管中的层流流动第三节流体在平行平板间的层流流动第四节流体在圆管中的湍流运动第五节沿程阻力系数的确定第六节局部阻力本课学习内容雷诺实验Reynolds (1882)层流过渡状态湍流第一节流动的状态及阻力分类层流(流线型流):流线呈平行状态的流动。

流体质点在流动方向上分层流动,各层互不干扰和渗混特点:流速很小、粘度很大平壁面绕流的边界层边界层(附面层Boundary Layer ):由速度为零的壁面到速度分布“较均匀”的区域。

流体的粘性在贴近物面极薄的一层内主宰流体运动。

管内层流速度的发展1.1 层流与边界层层流起始段长度(AC ):l = 0.065dReA B湍流质点的运动湍流:流体流动时,各质点在不同方向上作复杂的无规则运动,互相干扰地向前运动。

湍流运动在宏观上既非旋涡运动,在微观上又非分子运动。

流体质点的运行路径v xtv x 湍流脉动:在总的向前运动过程中,流体微团具有各个方向的脉动。

在湍流流场空间中的任一点上,流体质点的运动速度在方向和大小上均随时间而变。

瞬时平均速度:瞬时速度在一定时间内 t 内的平均值。

管内湍流中心区域特征:流体“层”与“层”之间粘性摩擦阻力小(可忽略),相对速度很小;湍流中的流动阻力(及动量交换)主要由流体微团的无规则迁移、脉动引起。

湍流主流湍流边界层层流底层湍流起始段长度:l = 25~40 d惯性力愈大,层流趋向于紊流转变;惯性力愈小,紊流趋向于层流转变。

粘性力惯性力===νηρDv D v Re 式中:v -流体在圆管中的平均速度(m/s );D -圆管内径(m )。

雷诺数(Reynolds Number ):惯性力和粘性力比。

对于在管内强制的流体,由层流开始向湍流转变:Re cr ≤2320层流(Recr 临界雷诺数);Re cr ’≥13000湍流(Re cr ’上临界雷诺数);2320<Re <13000,流动处于过渡区(不稳定),可能是层流、也可能是湍流。

第四章层流流动及湍流流动由于实际流体有粘性,在流动时呈现两种不同的流动形态:层流流动及湍流流动,并在流动过程中产生阻力。

对可压缩流体,阻力使流体受压缩。

对不可压缩流体,阻力使流体的一部分机械能转化为热能散失,这个转变过程不可逆。

散失的热量称为能量损失。

单位质量(或单位体积)流体的能量损失,称为水头损失(或压力损失),并以h w(或Δp)表示。

本章首先讨论流体的流动状态,再对粘性流体在两种流动状态下的能量损失进行分析。

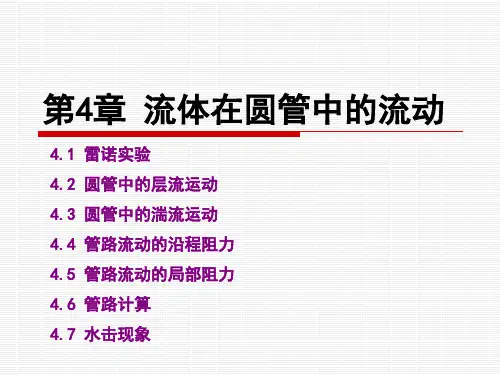

第一节流动状态及阻力分类一、流体的流动状态1.雷诺试验:1882年雷诺作了如教材45页图4-1所示的流体流动形态试验。

试验装置:在圆管的中心用细玻璃管向圆管的水流中引入红色液体的细流。

试验情况:(1)当水的流速较小时(图4-1a),红色液体细流不与周围水混和,自己保持直线形状与水一起向前流动。

(2)如把水的流速逐渐增大,至一定程度时,红色细流便开始上下振荡,呈波浪形弯曲(如图4-1b)。

(3)当再把水流速度增大,红色细流的振荡加剧,至水的流速增大至某一速度后,圆管中红色细流消失,红色液体混入整个圆管的水中(如图4-1c)。

试验的三种不同状况说明:(1)对(图4-1a)所示,表明水的质点只有向前流动的位移,没有垂直水流方向的移动,即各层水的质点不相互混和,都是平行地移动的,这种流动称为层流;(2)对(图4-1b)所示,说明流动的水质点已开始有垂直水流方向的位移,离开圆管轴线较远的部位水的质点仍保持平行流动的状态;(3)对(图4-1c)所示,说明流动中水的质点运动已变得杂乱无章,各层水相互干扰,这种流动形态称为紊流或湍流。

2.雷诺数:流体之所以出现不同的流动形态,主要由流体质点流动时其本身所具有的惯性力和所受的粘性力的数值比例决定。

惯性力相对较大时,流体趋向于作紊流式的流动;粘性力则起限制流体质点作纵向脉动的作用,遏止紊流的出现。

雷诺根据此原理提出了一个判定流体流动状态的无量纲参数——雷诺数(Re):对在圆管中流动的流体而言,雷诺数的表现形式为v:圆管内流体的平均流速(m/s);ε:动力粘度(Pa·s)。

第四章 层流和紊流及水流阻力和水头损失1、紊流光滑区的沿程水头损失系数 λ 仅与雷诺数有关,而与相对粗糙度无关。

( )2、圆管紊流的动能校正系数大于层流的动能校正系数。

( )3、紊流中存在各种大小不同的涡体。

( )4、紊流运动要素随时间不断地变化,所以紊流不能按恒定流来处理。

( )5、谢才公式既适用于有压流,也适用于无压流。

( )6、''yu x u ρτ-=只能代表 X 方向的紊流时均附加切应力。

( )7、临界雷诺数随管径增大而增大。

( ) 8、在紊流粗糙区中,对同一材料的管道,管径越小,则沿程水头损失系数越大。

( ) 9、圆管中运动液流的下临界雷诺数与液体的种类及管径有关。

( ) 10、管道突然扩大的局部水头损失系数 ζ 的公式是在没有任何假设的情况下导出的。

( ) 11、液体的粘性是引起液流水头损失的根源。

( ) 11、不论是均匀层流或均匀紊流,其过水断面上的切应力都是按线性规律分布的。

( ) 12、公式gRJ ρτ= 即适用于管流,也适用于明渠水流。

( ) 13、在逐渐收缩的管道中,雷诺数沿程减小。

( ) 14、管壁光滑的管子一定是水力光滑管。

( ) 15、在恒定紊流中时均流速不随时间变化。

( ) 16、恒定均匀流中,沿程水头损失 hf 总是与流速的平方成正比。

( ) 17、粘性底层的厚度沿流程增大。

( ) 18、阻力平方区的沿程水头损失系数λ 与断面平均流速 v 的平方成正比。

( ) 19、当管径和流量一定时,粘度越小,越容易从层流转变为紊流。

( ) 20、紊流的脉动流速必为正值。

( ) 21、绕流阻力可分为摩擦阻力和压强阻力。

( ) 22、有一管流,属于紊流粗糙区,其粘滞底层厚度随液体温度升高而减小。

( ) 23、当管流过水断面流速符合对数规律分布时,管中水流为层流。

( ) 24、沿程水头损失系数总是随流速的增大而增大。

雷诺数层流和紊流的判据【实用版】目录1.雷诺数的定义和含义2.雷诺数与层流和紊流的关系3.雷诺数的计算方法和应用4.Gr 数的概念和作用5.结论正文雷诺数是判断层流和紊流(湍流)的判据。

雷诺数(Re)是一个无量纲数,它是流体力学中用来描述流体流动特性的一个重要参数。

雷诺数是由英国工程师奥斯本·雷诺(Osborne Reynolds)于 1883 年提出的,其计算公式为:Re = ρvL/μ,其中ρ为流体密度,v为流体速度,L为特征长度(如管道直径、球体直径等),μ为流体动力粘度。

雷诺数与层流和紊流的关系密切。

层流(laminar flow)是指流体在管道或容器内按照层次流动,各层次之间互不干扰,流动稳定。

紊流(turbulent flow)是指流体在管道或容器内呈现杂乱无章、随机波动的流动状态,流动不稳定。

雷诺数可以用来判断流体流动是层流还是紊流。

一般情况下,当雷诺数 Re 小于 2100 时,流体流动为层流;当雷诺数 Re 大于 4000 时,流体流动为紊流;当雷诺数 Re 在 2100 至 4000 之间时,流体流动可能为层流也可能为紊流,这取决于流体的性质和流动条件。

雷诺数的计算方法和应用广泛。

在工程中,通常根据流体的实际流动情况和流动条件,选取适当的特征长度和流体动力粘度,计算雷诺数,然后根据雷诺数的大小判断流体的流动状态,从而设计合理的管道、阀门、泵等设备,以确保流体流动的稳定和安全。

Gr 数(Graham number)是自然对流从层流到湍流转变的判据。

Gr 数是由美国物理学家罗纳德·格雷厄姆(Ronald Graham)于 1935 年提出的,其计算公式为:Gr = β * (ρ_1 - ρ_2) / (μ * k),其中β为表面张力系数,ρ_1 和ρ_2 分别为两种流体密度,μ为流体动力粘度,k 为热传导率。

当 Gr 数小于一定值时,自然对流从层流转变为湍流。