第一章塑性变形及其性能指标

- 格式:ppt

- 大小:343.00 KB

- 文档页数:53

衡量材料塑性的两个指标材料的塑性是指材料在受力作用下发生形变的能力,是材料力学性能的重要指标之一。

衡量材料塑性的两个主要指标是屈服强度和延伸率。

本文将就这两个指标展开讨论。

首先,屈服强度是衡量材料抗拉压变形能力的重要参数。

在材料受到外力作用时,当应力达到一定数值时,材料会发生塑性变形,这个应力的临界值就是屈服强度。

屈服强度的大小直接反映了材料的抗变形能力,屈服强度越高,材料的抗变形能力越强。

屈服强度的大小与材料的成分、晶粒度、热处理等因素有关。

例如,晶粒度越细,屈服强度越高,因为细小的晶粒会阻碍位错的移动,使材料更难发生塑性变形。

其次,延伸率是衡量材料塑性的另一个重要指标。

延伸率是指材料在断裂前能够承受的最大形变量。

通常用百分比来表示,即材料在拉伸过程中的形变量与原始长度的比值。

延伸率越大,材料的延展性越好,也就意味着材料在受力作用下能够发生更大的塑性变形。

延伸率的大小与材料的韧性有关,韧性越大,延伸率也越高。

影响材料延伸率的因素有很多,比如晶粒的形状、尺寸和分布,材料的成分和热处理等。

在工程实践中,屈服强度和延伸率往往是相互影响的。

一般来说,提高材料的屈服强度会降低其延伸率,反之亦然。

因此,在材料设计和选择时,需要综合考虑这两个指标。

例如,在一些要求材料具有较高强度和较好延展性的工程中,可以通过合金设计、热处理工艺等手段来调控材料的组织结构,以达到平衡屈服强度和延伸率的目的。

总的来说,屈服强度和延伸率是衡量材料塑性的两个重要指标,它们直接关系到材料在受力作用下的变形能力和抗拉伸性能。

在工程实践中,合理地选择和调控材料的屈服强度和延伸率,对于提高材料的性能、延长材料的使用寿命具有重要意义。

因此,对于这两个指标的深入了解和合理运用,对于材料工程领域具有重要的意义。

材料塑性指标材料的塑性指标是评价材料塑性变形能力的重要参数,它直接影响着材料的加工性能和使用性能。

塑性指标是材料工程中的一个重要指标,它能够反映材料在受力作用下的变形能力和变形行为。

在材料科学和工程中,塑性指标通常通过屈服强度、延伸率、冷加工硬化指数等参数来进行评价。

首先,屈服强度是衡量材料抗拉强度的一个重要参数。

它代表了材料在拉伸过程中发生屈服的应力水平,是材料开始发生可逆变形的临界应力值。

屈服强度越高,表示材料的抗拉强度越大,具有更好的抗变形能力。

因此,屈服强度是评价材料塑性指标的重要参数之一。

其次,延伸率是衡量材料在拉伸过程中能够发生塑性变形的能力。

它是表示材料在拉伸过程中能够延长多少倍的一个重要指标。

延伸率越高,表示材料具有更好的塑性变形能力,能够在受力作用下发生更大的变形而不断裂。

因此,延伸率也是评价材料塑性指标的重要参数之一。

另外,冷加工硬化指数是衡量材料在冷加工过程中硬化程度的一个重要参数。

它是表示材料在冷加工过程中硬化速率的一个指标,可以反映材料在冷加工过程中的塑性变形能力。

冷加工硬化指数越高,表示材料在冷加工过程中硬化速率越大,具有更好的塑性变形能力。

因此,冷加工硬化指数也是评价材料塑性指标的重要参数之一。

综上所述,材料的塑性指标是评价材料塑性变形能力的重要参数,它直接影响着材料的加工性能和使用性能。

在评价材料的塑性指标时,需要综合考虑屈服强度、延伸率、冷加工硬化指数等参数,以全面评价材料的塑性变形能力。

只有通过科学准确地评价材料的塑性指标,才能更好地指导材料的选择和应用,提高材料的加工性能和使用性能。

因此,在材料工程中,塑性指标的评价是至关重要的,需要引起重视并加以研究。

第一章金属材料的力学性能机械制造中使用的材料品种很多,为了正确使用材料,并把它加工成合格的工件,必须掌握材料的使用性能和工艺性能。

使用性能,是指为保证工件正常工作材料应具备的性能,包括力学性能、物理和化学性能等。

工艺性能,是指材料在加工过程中所表现出来的性能,包括铸造性能、锻压性能、焊接性能和切削加工性等。

所谓力学性能,是指材料在外力作用下所表现出来的性能,主要有强度、塑性、硬度、冲击韧性、疲劳强度等,是设计机械零件时选材的重要依据。

这些性能指标是通过试验测定的。

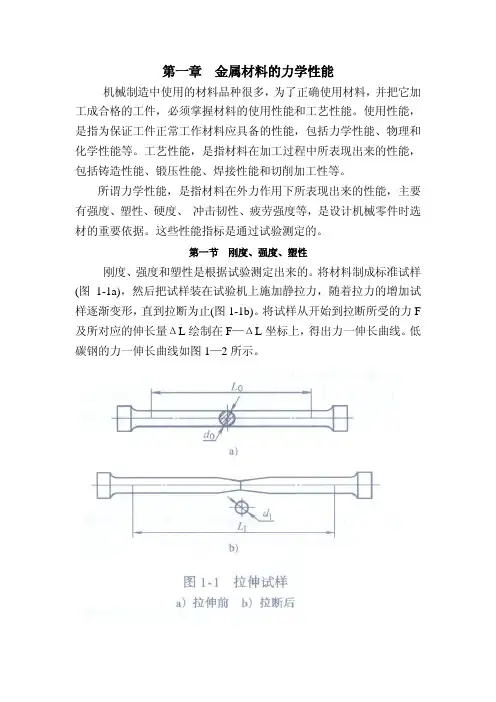

第一节刚度、强度、塑性刚度、强度和塑性是根据试验测定出来的。

将材料制成标准试样(图1-1a),然后把试样装在试验机上施加静拉力,随着拉力的增加试样逐渐变形,直到拉断为止(图1-1b)。

将试样从开始到拉断所受的力F 及所对应的伸长量ΔL绘制在F—ΔL坐标上,得出力一伸长曲线。

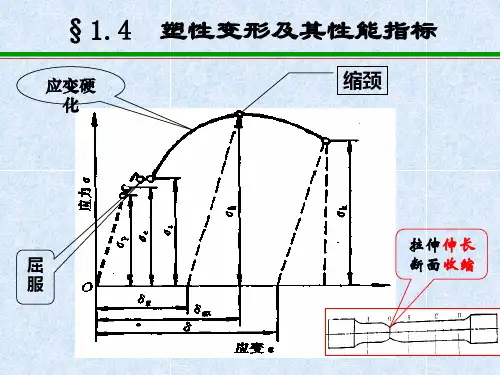

低碳钢的力一伸长曲线如图1—2所示。

从图1—2可知,在OE 阶段,试样的伸长量随拉力成比例增加,若去除拉力后试样恢复原状,这种变形称为弹性变形。

超过E 点后,若去除拉力试样不能完全恢复原状,尚有一部分伸长量保留下来,这部分保留下来的变形称为塑性变形。

当拉力增加到F s 时,力一伸长曲线在S 点呈现水平台阶,即表示外力不再增加而试样继续伸长,这种现象称为屈服,该水平台阶称为屈服台阶。

屈服以后,试样又随拉力增加而逐渐均匀伸长。

达到B 点,试样的某一局部开始变细,出现缩颈现象。

由于在缩颈部分试样横截面积迅速减小,因此使试样继续伸长所需的拉力也就相应减小。

当达到K 点时,试样在缩颈处断裂。

低碳钢在拉伸过程中经历了弹性变形、弹一塑性变形和断裂三个阶段。

F —ΔL 曲线与试样尺寸有关。

为了消除试样尺寸的影响,把拉力F 除以试样原始横截面积A0,得出试样横截面积上的应力,同时把伸长量ΔL 除以试样原始标距L 0,得到试样的应变LL ε∆=0F A σ=σ—ε曲线与F —ΔL 曲线形状一样,只是坐标不同。

金属材料的塑性变形与回弹性能金属材料的塑性变形与回弹性能是重要的材料力学性能指标,关乎到金属材料在工程应用中的可塑性和稳定性。

塑性变形是指金属材料在外力作用下会发生永久性变形的能力,而回弹性能则是指金属材料在撤去外力后能够恢复到原始形状的能力。

本文将从塑性变形和回弹性能的定义、影响因素以及控制方法等方面展开论述。

一、塑性变形的定义及影响因素塑性变形是指金属材料在外力作用下,由于晶体结构的滑移和位错的运动而发生的永久性变形。

塑性变形的大小取决于材料的塑性性能以及应力的强度,可以通过应变值来进行表征。

影响金属材料塑性变形的因素有很多,其中包括材料的晶体结构和晶格缺陷,材料的成分和结构等。

晶体结构的滑移是金属材料发生塑性变形的主要机制,而晶格缺陷如位错则会影响晶体的滑移过程。

此外,材料的成分和结构也会对塑性变形起到重要的影响,例如晶粒尺寸的大小、材料的纯度等都会对材料的塑性变形性能产生显著的影响。

二、回弹性能的定义及影响因素回弹性能是指金属材料在外力撤除后能够恢复到原始形状的能力。

回弹性能的好坏反映了金属材料的弹性模量和塑性变形程度。

金属材料的回弹性能受到多种因素的影响,包括金属材料的弹性模量、外力加载的速率以及材料的塑性变形程度等。

弹性模量是描述材料抵抗形变能力的指标,高弹性模量的金属材料具有较好的回弹性能。

外力加载的速率越快,金属材料的回弹性能越差。

此外,材料的塑性变形程度也会影响回弹性能,通常情况下,塑性变形越大,回弹性能也会相对较差。

三、控制塑性变形与回弹性能的方法为了控制金属材料的塑性变形和回弹性能,可以采取以下方法:1.合理选择材料和处理工艺:通过选择合适的金属材料和采取适当的处理工艺,可以改善材料的塑性变形和回弹性能。

例如,通过热处理可以优化材料的晶体结构,提高材料的塑性变形和回弹性能。

2.控制外力加载的速率:外力加载的速率对金属材料的塑性变形和回弹性能有着显著影响。

适当控制外力加载的速率,可以减小材料的塑性变形和提高回弹性能。

材料的塑性指标有哪些塑性是材料力学性能中的一个重要指标,它反映了材料在受力作用下发生塑性变形的能力。

塑性指标是衡量材料塑性变形能力的重要参数,不同材料的塑性指标也各有特点。

在工程设计和材料选用中,了解材料的塑性指标对于保证工程结构的安全性和可靠性至关重要。

本文将对材料的塑性指标进行介绍和分析。

首先,材料的屈服强度是衡量材料塑性变形能力的重要指标之一。

屈服强度是指材料在拉伸或压缩过程中开始发生塑性变形的应力值。

通常情况下,材料的屈服强度越高,其抗拉抗压能力就越强,具有较好的塑性变形能力。

因此,在工程设计中,需要根据实际使用情况选择具有合适屈服强度的材料,以保证工程结构的安全性。

其次,材料的延伸率也是衡量材料塑性变形能力的重要指标之一。

延伸率是指材料在拉伸过程中发生塑性变形后的伸长量与原始长度的比值。

通常情况下,延伸率越大,说明材料具有较好的塑性变形能力,能够在受力作用下发生较大的塑性变形而不断裂。

因此,在一些需要承受较大变形的工程结构中,需要选择具有较高延伸率的材料,以保证其在受力作用下不会过早断裂。

此外,材料的冷加工硬化指数也是衡量材料塑性变形能力的重要指标之一。

冷加工硬化指数是指材料在冷加工过程中硬度的增加量与应变的比值。

通常情况下,冷加工硬化指数越大,说明材料具有较好的塑性变形能力,能够在受力作用下发生较大的塑性变形而不断裂。

因此,在一些需要进行冷加工加工的工程结构中,需要选择具有较高冷加工硬化指数的材料,以保证其在加工过程中不会发生断裂。

综上所述,材料的塑性指标包括屈服强度、延伸率和冷加工硬化指数等。

这些指标是衡量材料塑性变形能力的重要参数,对于工程设计和材料选用具有重要意义。

在实际应用中,需要根据工程结构的使用情况和要求选择合适的材料,以保证工程结构的安全性和可靠性。

同时,也需要在材料的生产和加工过程中对这些塑性指标进行严格控制,以保证材料具有良好的塑性变形能力。

材料力学塑性强度知识点总结材料力学是研究材料在外力作用下的力学性能和变形行为的学科。

塑性强度是材料塑性变形和抗破坏能力的重要指标。

本文将对材料力学塑性强度的相关知识点进行总结。

一、材料的塑性变形和强度概念在力学中,材料的变形可以分为弹性变形和塑性变形两种。

弹性变形是指材料在受力作用下产生的可恢复的形变,即在去除外力后能够恢复到原来的形状。

而塑性变形是指材料在受力作用下产生的不可恢复的形变,即在去除外力后无法完全恢复到原来的形状。

材料的强度是指材料在承受外力时抵抗破坏的能力。

在塑性变形中,材料的塑性强度是指材料在继续变形过程中能够承受的最大应力。

塑性强度是材料抵抗塑性变形和破坏的重要指标,对材料的力学性能和使用寿命有着重要影响。

二、拉伸试验与屈服强度拉伸试验是一种常用的测试方法,用于评估材料的力学性能和强度。

拉伸试验时,将材料样品固定在拉伸机上,以恒定的加载速度进行拉伸,记录加载过程中的应力和应变变化。

在拉伸试验中,材料首先经历弹性阶段,在这个阶段,应变与应力呈线性关系,材料完全可以恢复到原来的形状。

随着拉伸力的增加,材料进入塑性阶段,应力逐渐增加,直到达到最大值,这个最大值被称为屈服强度。

屈服强度是材料塑性变形开始的临界点,之后材料将发生塑性变形。

三、塑性变形与破断强度当材料开始进入塑性变形阶段后,应力和应变之间的关系不再是线性的。

此时,材料开始发生塑性变形,外力作用下的应力不再增加,材料开始出现局部变形和局部应变。

随着应变的增加,材料会经历各种不同形式的塑性变形,如颈缩现象和局部变形集中等。

最终,在材料某一部分的应力达到临界值后,材料会发生破坏。

这个临界值被称为破断强度,破断强度是材料的一个重要指标,用于评估材料在受力下的破坏能力。

四、材料的塑性强度与材料特性材料的塑性强度与材料的特性密切相关。

材料的结构、成分和热处理等因素都会对材料的塑性强度产生影响。

结晶度是指材料中晶粒的排列程度和晶粒尺寸的大小,结晶度越高,材料的塑性强度越高。

材料性能学复习(总15页)--本页仅作为文档封面,使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--《材料性能学》复习第一章 材料单向静拉伸的力学性能一、力-伸长曲线(拉伸图) 1、曲线上变形三阶段 (1)、弹性变形(2)、塑性变形 (屈服现象)(3)、不均匀变形(颈缩阶段)及断裂阶段(会画) 2、拉伸图的种类曲线1 为淬火、高温回火后的高碳钢 曲线2 为低合金结构钢 曲线3 为黄铜 曲线4 为陶瓷、玻璃 曲线5 为橡胶类(会画)二、应力一应变曲线(σ-ε曲线)1、应力: 应变:2、 应力-应变曲线(工程应力-应变曲线)0A F =σ0L L ∆=ε3、各种性能指标(1)、强度指标①弹性极限:σe=Fe / S0②比例极限:σp=Fp / S0③屈服极限:σs=Fs / S0 ;屈服强度σ= / S0④强度极限:σb=Fb / S0⑤断裂强度: Sk=Fk / Sk(2)、塑性指标①延伸率:δk=(Lk-L0) / L0 X 100 %②断面收缩率:ψk=( S0- Sk)/ S0 X 100 %4、真应力-真应变曲线(S-e曲线)真应力:其中, F -瞬时载荷, A-瞬时面积真应变:则:两曲线比较0 0ln)LLLdLdee e LL⎰⎰===)1(ψσ-=SAFS=三、弹性变形及其实质(一)、弹性变形的特点•1、可逆性;•2、单值线性关系;•3、弹性变形量较小(ε<~1%)(二)、双原子模型解释弹性变形引力四、弹性的不完整性与内耗(一)、滞弹性(弹性后效)1.正弹性后效 2.反弹性后效3.产生原因4、危害(二)、包申格效应包申格(Bauschinger)效应:是指金属材料经预先加载产生少量塑性变形(残余应变小于4%),而后再同向加载规定残余伸长应力(或弹性极限)增加,反向加载,规定残余伸长应力(或弹性极限)降低的现象.原因:包申格(Bauschinger)效应可能与第二类内应力有关;危害:包申格(Bauschinger)效应可弱化材料,因而应予以消除;消除办法五、断裂1、断裂概念2、断裂的类型及断口特征3、韧性断裂与脆性断裂概念韧性断裂的特点;脆性断裂的特点4、穿晶断裂与沿晶断裂剪切断裂;解理断裂;准解理断裂5、断裂强度(1).理论断裂强度(会推导)理论断裂强度和实际强度说(2).断裂强度的裂纹理论( Griffith强度理论)Griffith强度理论此公式说明的问题金属材料γs=γe+γp Griffith强度理论212⎪⎭⎫⎝⎛=aEscπγσ22σγπscEa=21(2⎪⎪⎭⎫⎝⎛+=aEpecπγγσ2)(2σγγπpecEa+=第二章材料在其他静载下的力学性能主要讲了硬度试验一、布氏硬度(HB)(1)测定原理(2)、优缺点•优点:压痕面积较大,其硬度值能反映材料在较大区域内各组成相的平均性能,试验数据稳定,重复性强。