重症急性胰腺炎诊治进展

- 格式:ppt

- 大小:8.63 MB

- 文档页数:5

重症急性胰腺炎诊治进展背景重症急性胰腺炎是一种病死率较高的疾病,具有发病率低、发展迅速、病死率高等特点。

早期诊断和积极治疗对降低病死率具有重要意义。

本文旨在介绍近年来重症急性胰腺炎的诊治进展。

诊断临床表现重症急性胰腺炎患者最常见的症状是腹痛,多为持续性疼痛或剧痛,常伴有呕吐、发热、腹胀等不适感。

在胰腺炎早期,患者可能没有明显的症状,但血象和气体分析等检查发现异常则提示可能存在病变。

同时,需要与其他常见疾病如急性胃肠炎、胆囊炎等作鉴别诊断。

影像学检查重症急性胰腺炎病变多发生于胰腺的头、体、尾三段,其中以胰腺头部(60-90%)最为常见。

常用的影像学检查包括腹部超声、CT等,可以帮助确认胰腺病变的程度和范围,并发现并发症,如腹腔脓肿、脏器损伤等。

同时,CT还可以作为指导治疗的参考。

诊断标准胰腺炎的诊断主要基于患者的临床表现和实验室检查结果。

根据2012年国际胰腺炎分类指南,需要同时满足以下两个诊断标准中的一个:①急性胰腺炎临床表现和病理生化指标符合;②胰腺影像学检查显示胰腺炎病变。

治疗支持治疗对于重症急性胰腺炎患者,支持治疗是非常重要的。

包括纠正电解质紊乱、维持水、电解质平衡和营养支持等。

应注意监测患者的生命体征和液体均衡,合理使用负荷量的液体,维持机体功能稳定。

药物治疗早期应用抗生素可以降低感染并发症的发生率。

常用的抗生素包括头孢曲松钠、甲硝唑、氟喹诺酮等。

此外,短期应用胰岛素有助于控制高血糖及胰岛素的消耗。

内镜逆行胰胆管造影(ERCP)内镜逆行胰胆管造影(ERCP)是一种可用于治疗胆道疾病的术前或术后检查方法,也可同时检查胆总管和胰管情况。

在重症急性胰腺炎时,ERCP可以帮助减轻胰腺炎的病变,促进胆道排出,从而减少胰腺炎的发生和进展。

微创介入治疗微创介入治疗包括经皮穿刺引流术、内镜下穿刺引流术等。

在患者病情稳定的情况下,可根据病变部位和病情程度进行局部治疗,减轻对患者全身情况的影响。

同时,可以减少或避免其他手术的风险。

266第13卷 第10期 2011 年 10 月辽宁中医药大学学报JOURNAL OF LIAONING UNIVERSITY OF TCMVol. 13 No. 10 Oct . ,2011重症急性胰腺炎(SAP)的诊断标准:具备急性胰腺炎的临床表现和生化改变,且具下列之一者:局部并发症(胰腺坏死,假性囊肿,胰腺脓肿);器官衰竭;Ranson 评分≥3;APACHE2 Ⅱ评分≥8;CT分级为D、E [1]。

1 SAP实验室诊断包括实验室检查和影像学检查1.1 SAP 的实验室监测目前血清、尿淀粉酶测定仍是胰腺炎诊断最常用的诊断方法,血脂肪酶临床价值优于淀粉酶敏感率高。

最近有学者提出动态监测C 反应蛋白(CRP)可作为SAP 早期诊断。

评估疾病严重程度及判断预后的一个独立的衡量指标[3]。

通常低血钙(Ca 2+<1.76mmol/L)、高血糖(葡萄糖>11.1mmol/L)对诊断有提示意义。

TNF-α、IL-6及血清、尿液TAP 水平变化与AP 病情变化密切相关,病程早期检测TNF-α、IL-6及血清、尿液TAP 水平有助于重症急性胰腺炎的预测[4]。

笔者认为由于CRP 及TNF-α、IL-6及血清、尿液TAP 缺乏特异性,其灵敏度并没有提供数据说明,还需避一步研究探讨。

1.2 影像学检查对于急性胰腺炎的病人必须常规拍胸X 线平片、腹部平片、腹部超声检查以资提供诊断依据及鉴别其他疾病;并且发现胆原性胰腺炎为下一步行逆行性胰胆管造影术(ERCP)提供治疗指导依据。

ERCP 主要用于反复发作胰腺炎及考虑存在胆源性胰腺炎时,否则并非必需[1-2]。

1.2.1 其中影像学具有重要意义检查以螺旋CT 与MRI 为主 由于螺旋CT 技术的优越性Beger 等总结SAP 阳性预测值在95%,如今腹部增强CT 在评估胰腺炎坏死及炎症大程度时是胰腺炎内的低密度坏死和高密度度出血是急性坏死性胰腺炎的特征性表现,也是临床判断病情严重性的指标之一。

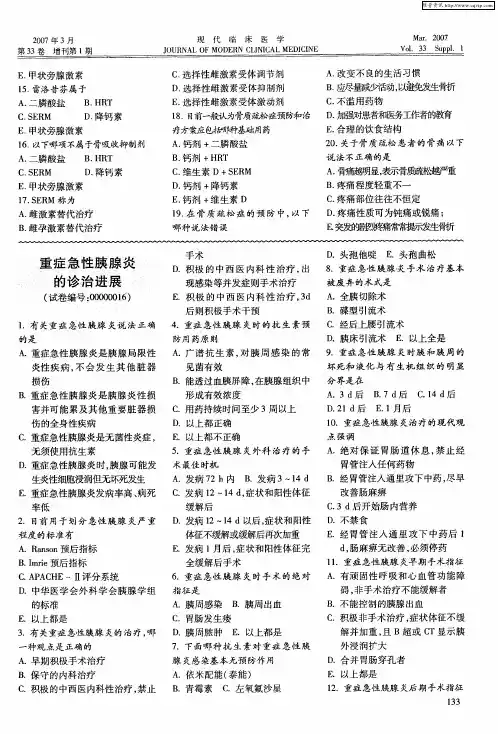

急性重症胰腺炎诊治进展北京协和医院王春耀杜斌《中华急诊医学杂志》,2014,23(10):1073-1075急性胰腺炎是胰腺的急性炎症反应,大约15%的患者进展为急性重症胰腺炎(SAP),病死率可达13% [1]。

既往研究和临床经验表明,重症医学的诊疗措施对于改善急性重症胰腺炎患者的预后至关重要。

2010年以来,随着重症医学基础研究与临床实践的不断进步,一些新的临床指南相继出台,进一步规范了急性胰腺炎尤其是SAP的诊断、分级及治疗。

本文拟对此进行介绍。

1.急性胰腺炎的诊断与分级随着SAP病理生理学及其预后影响因素研究的不断深入,2012年召开的国际共识会议针对1992年亚特兰大分类标准进行了修订[2,3]。

在急性胰腺炎的临床诊断方面(表1),新标准基本延续了既往遵循的临床症状+酶学+影像学组合模式。

新的影像学技术(如核磁共振成像)的引进,丰富了急性胰腺炎的影像学诊断依据。

另外,新标准也注意到不同病因的急性胰腺炎在临床表现尤其是酶学改变方面的差异。

例如,酒精性胰腺炎患者胰淀粉酶和(或)脂肪酶的升高并不明显。

与1992年分类标准相比,新标准对胰腺炎严重程度的分级有了较大改变,即引入了中度胰腺炎(moderately severe pancreatitis)这一概念。

中度胰腺炎的定义为急性胰腺炎合并一过性(持续时间48小时以内)器官功能衰竭,或合并局部/系统并发症而无器官功能衰竭。

新标准采用改良Marshall评分定义器官功能障碍或衰竭(表2)。

与急性生理和慢性健康状况II评分(acute physiology and chronic health evaluation, APACHE II)相比,Marshall评分应用范围更广,可用于普通病房或急诊患者。

一项纳入163例急性胰腺炎患者的前瞻队列研究对于亚特兰大新分类标准与预后的关系进行了分析[4]。

结果显示,轻、中和重症患者入住ICU比例(4.6%vs. 43.1% vs. 83.3%)及平均ICU住院日(1.2 vs. 3.5 vs. 7.9日)随病情严重程度均显著增加。

急性重症胰腺炎诊治研究进展急性重症胰腺炎是一种严重的疾病,其发病率呈逐年增加的趋势,病情严重并常常伴有高病死率。

随着医学科技的进步,关于急性重症胰腺炎的诊治也取得了一些重要的研究进展。

本文将对急性重症胰腺炎的诊断和治疗进行综述。

一、急性重症胰腺炎的诊断研究进展:1.血清标志物的应用:血清淀粉酶是急性胰腺炎的最早和最常用的诊断指标,但其敏感性和特异性较低。

近年来,一些研究发现血清胰酶原、糖类抗原CA19-9、白蛋白、C-反应蛋白等标志物在急性胰腺炎的诊断中具有较高的敏感性和特异性,可以作为辅助诊断指标。

2.影像学检查的进展:除了常规的超声、CT等影像学检查外,近年来研究发现MRI、MRCP、EUS等技术在急性重症胰腺炎的诊断中具有更高的敏感性和特异性。

尤其是EUS可以直接观察胰腺内部的胰腺液囊肿和胰岛素瘤等病变,有利于早期诊断和治疗。

二、急性重症胰腺炎的治疗研究进展:1.早期积极液体复苏:目前广泛认可的治疗原则是早期积极液体复苏。

通过静脉输液补充水分和电解质,维持患者循环稳定,改善组织灌注,减轻脏器损伤。

2.合理使用抗生素:抗生素的应用在急性重症胰腺炎的治疗中起到了重要的作用。

根据临床指南建议,首选广谱青霉素、头孢菌素类或氟喹诺酮类抗生素,可有效控制感染,减少并发症的发生。

3.肠内营养支持:急性重症胰腺炎患者常伴有胃肠道功能障碍,早期开始肠内营养支持对于改善预后具有积极意义。

肠内营养的优点在于能够保持肠道屏障功能,减少细菌移位,维持肠道黏膜健康。

4.介入治疗的进展:对于急性重症胰腺炎合并胆道疾病的患者,尤其是胆源性胰腺炎患者,内镜逆行胰胆管造影(ERCP)和经皮经肝胆管引流(PTC)可以明确诊断和治疗同时存在的胆道梗阻,减轻胰腺炎病情。

综上所述,急性重症胰腺炎的诊疗研究取得了一些进展,诊断方面血清标志物和影像学技术的应用使得早期诊断更加准确;治疗方面早期积极液体复苏、合理使用抗生素、肠内营养支持和介入治疗的进展,为患者提供更有效的治疗方法。

ICU患者急性重症胰腺炎诊疗救治进展一、基本概念急性胰腺炎(AP)是指多种病因引起的胰酶激活,以胰腺局部炎症反应为主要特征,伴或不伴有其他器官功能改变的疾病。

临床上,大多数患者的病程呈自限性,20%~30%患者病情凶险。

总体病死率为5%~10%°重症急性胰腺炎(SAP)是指急性胰腺炎伴有脏器功能障碍,或出现坏死、脓肿或假性囊肿等局部并发症者,或两者兼有。

腹部体征:上腹部明显的压痛、反跳痛、肌紧张、腹胀、肠鸣音减弱或消失等,腹部包块,偶见腰肋部皮下淤斑征(GreyTumer征)和脐周皮下淤斑征(Cu11en征)。

可以并发一个或多个脏器功能障碍,也可伴有严重的代谢功能紊乱,包括低钙血症(血钙V187mmo1∕1)°增强CT为诊断胰腺坏死的最有效方法,B超及腹腔穿刺对诊断有一定帮助。

APACHE1I评分28分。

BaIthaZaCT 分级系统2∏级。

死亡率为20%,伴有严重并发症的患者死亡率可高达50%。

暴发性急性胰腺炎是重症急性胰腺炎的一个特殊类型,是指凡在起病72小时内经正规非手术治疗(包括充分液体复苏)仍出现脏器功能障碍,常继发腹腔间隔室综合征者。

二、常见病因重症急性胰腺炎的病因较多,且存在地区差异。

在确诊急性胰腺炎基础上,应尽可能明确其病因,并努力去除病因,以防复发。

1.胆道结石近年来的研究表明,重症急性胰腺炎中有70%是由胆道微小结石引起的,这种微小结石的成分主要是胆红素颗粒,其形成与肝硬化、胆汁淤积、溶血、酗酒、老龄等因素有关。

微小结石的特点是:①大小不超过3〜4mm,不易被B超发现;②胆红素颗粒的表面很不规则,一旦进入胰管,容易损伤胰管而引起炎症和感染;③胆石的大小与急性胰腺炎的危险性呈反比,微小胆石引起的急性胰腺炎比大结石引起的急性胰腺炎更为严重。

若临床上怀疑此病,可做急诊内镜逆行胰胆管造影(ERCP)或十二指肠引流,将收集到的胆总管内的胆汁进行显微镜检查,即可明确诊断。

重症急性胰腺炎的诊治进展作者:王春亭曲鑫来源:《中华急诊医学杂志》2012年第10期重症急性胰腺炎(severe acute pancreatitis,SAP)是临床常见的急危重症之一,起病急,发病快,病情凶险,并发症多,病死率高达10%~25%[1]。

为了降低重症胰腺炎患者的病死率,许多学者致力于重症胰腺炎发病机制、诊断及治疗方面的研究工作,为此,本文就近年来在重症胰腺炎的诊疗方面的研究进展做一总结与展望。

1 诊断标志物和预测因子SAP死亡的发生时间或早,由于暴发性炎症反应;或晚,由于与脓毒症相关的并发症,如脓毒性休克和胰腺坏死感染引起的大出血等。

早期对重症胰腺炎做出诊断及严重性做出预测,能明显降低SAP的病死率,因此许多研究者对SAP诊断的标志物及危险因素进行了研究。

伴微血栓形成的微循环障碍在发炎的胰腺本身及远隔器官的功能障碍中起到了至关重要的作用。

Andersson等[2]研究在91例胰腺炎患者中发现D—二聚体、凝血酶原时间及纤维蛋白原在入院时及入院后24 h在器官衰竭的患者与非衰竭患者中是不同的,研究认为D—二聚体是SAP中器官衰竭的最好预测因子(敏感性为90%,特异性为89%)。

2012年Ke等[3]研究发现D—二聚体最高水平和平均水平在伴MODS、需手术干预及继发感染的患者中不同,D—二聚体水平能较准确地预测出MODS及感染的发生,且D—二聚体水平与APACHEⅡ评分及CRP 有很好的相关性。

近年来,多个临床研究认为凝血因素,如组织因子(tissue factor, TF),TFPI及D—二聚体,在预测器官衰竭和重症急性胰腺炎中的潜在作用[3—4],但证据显示他们作为胰腺炎严重性的预测因子的作用仍较弱,目前大多数学者认为C—反应蛋白(C—reactive protein, CRP)及白细胞介素—6(interleukin—6,IL—6)是目前实验记录最好的预测因子。

Andersson等[2]研究认为TF水平在SAP中较度胰腺炎较早地出现升高(入院时及入院后12 h), TF作为SAP早期预测因子优于CRP,而逊于IL—6。

重症急性胰腺炎诊疗进展重症急性胰腺炎(severe acute pancreatitis,SAP)是累及胰腺和全身其它器官的临床危重症,具有发病急,进展快,并发症多及病程长的特点。

病死率高达约20%~40%。

胰腺组织坏死继发感染及多脏器功能衰竭是SAP患者主要死亡原因。

1.发病机制是指多种病因引起的胰酶激活,继以胰腺局部炎症反应为主要特征,伴或不伴有其他器官功能改变的疾病。

2.临床分级2.1 轻度AP(mild acute pancreatitis,AP)具备的临床表现和生物化学改变,不伴有器官功能衰竭及局部或全身并发症,通常在1-2周内恢复,病死率极低。

2.2 中度AP(acute pancreatitis,MSAP)具备AP的临床表现和生物化学改变,伴有一过性的器官功能衰竭(48h内可自行恢复),或伴有局部或全身并发症而不存在持续性的器官功能衰竭(48h内不能自行恢复)对于有重症倾向的AP患者,要定期监测各项生命体征并持续评估。

2.3 重度AP(acute pancreatitis,AP)具备AP 的临床表现和生物化学改变,须伴有持续的器官功能衰竭(持续48h以上!不能自行恢复的呼吸系统!心血管或肾脏功能衰竭,可累及一个或多个器官)SAP病死率较高,为36%--50%如后期合并感染则病死率更高。

3.诊断与鉴别诊断依据病史、体征及辅助检查,急性胰腺炎诊断多无因难,但需注意其类型。

轻型预后良好,重型治疗难度大。

Ranson’s 11项指标可帮助分型及判断预后,其中前5項为入院时查,后6项为住院48小时内查,阳性结果3项以内为轻型,≥3项为重型。

附:Ranson指标:1.年龄在55岁以上。

2.血糖(BS)11μmol/L以上。

3.白细胞(WBC)16×109/L以上。

4.乳酸脱氢酶(LDH)700U/dl以上。

5.谷草转氨酶(SGOT)250U(FranKel法)以上。

6.红细胞压积(Ht)下降10%。