心意拳身法六艺浅释

- 格式:docx

- 大小:23.23 KB

- 文档页数:3

心意拳十六步功夫浅释、心意拳身法六艺浅释心意拳十六步功夫浅释所谓十六步功夫,即一寸,二践,三钻,四蹴,五夹,六合,七齐,八正,九警,十惊,十一起落,十二进退,十三阴阳,十四五行,十五动静,十六虚实也。

一寸郭师讲:寸步是心意拳最基本也是最主要的步法,在心意拳各种步法中,它占有重要的位置。

拳谱中所谓“打遍天下老鸡形”,“三回九转是一势”,就是指寸步而言的。

至于走法与道理,郭师已有专文论述,不赘。

简言之,就是后退尾蹬寸、前腿提跨挤进步,前脚踩、后脚跟,拳触敌、丹抖决荡涌弹射冲击之圆融线滚、寸穿、点炸呼应和合发劲击敌运动之境。

由此可知,车心意“一寸”之内蕴,从现象上看,主指寸步。

透过现象看本质,乃是一为后蹬前跨、前踩后跟压崩弹簧式的寸弹射身步法,这里身法主体现扑击,步法主体现弹射;二是触敌“打透打毁”之“打透”寸穿劲法。

是故为寸身、寸步、寸劲相合全身之法,也体现了拳论“一寸长一寸强,一寸短一寸险”之真意。

当代拳家李小龙先生学于咏春拳,创于截拳道,但却是以传统寸劲为本而打出的一片天地。

显然咏春拳与心意拳寸步寸身寸劲相合的特点不同,各有风格,但其主旋律寸劲却基本相同。

百步身劲,寸为先。

她是衡量一个人武功水平的基础试金石,故心意拳家自始至终天天盘练。

就是交换步法练用,后期运动形式和内质也与寸步相同。

故郭师讲,寸步是心意拳最基本也是最主要的步法。

两人近身肉搏交战,以动制静寸进攻击,体现了“硬打硬进无遮拦,打倒还嫌慢”的先发制人思想观念;以静制动防守反击,体现了先顾后打、借力乘势的后发制人观,这里舍己从人顺势寸退破力,而后寸进攻击;交战换打法,也是心意拳家时常运用的,即是对手以动制静进取击我,我原地发劲击敌后发先到击打,虽为原地发劲,亦主体现了寸步寸身寸劲相合内蕴。

二践拳谱中讲:“起无形、落无踪,去意犹如卷地风”;“历来顺理自成章,水中翻浪细思量,寄语君子来学艺,逆则难成莫强梁”;“步步不离鸡腿,把把不离鹰捉,势势不离虎扑”;“消息全凭后脚蹬,脚打踩意不落空”。

终南派心意六合拳九要述秘终南派心意六合拳九要述秘一、三尖要照(相照)三尖者,人体上部的鼻尖,中部的前手尖或前肘尖、前膀尖,下部的前足尖或膝尖。

打拳时,身姿端正严谨,以三尖要照(相照)来规范动作。

三尖相照又称三尖对。

它是练拳校正姿势,打拳始终端庄严正的一种重要手段。

心意六合拳历来强调外形动作朴实雅致,三尖照就是保证身姿不前栽、后仰,左歪、右斜等弊病的练拳方法。

它依据三点成一线的道理,使鼻尖、前手尖(或前肘尖,前膀尖)和前足尖(或前膝尖)成一垂线练拳中如能做到三尖相照,可使形体保持端庄正直,也可使人体各部动作达到浑元一体。

又可使身体重心稳,气顺血畅,动作有力。

二、外三合要合谱曰:手与足合,肘与膝合,肩与胯合谓之外三合。

外三合是人体上下各部位的相合,有阴阳之分。

盘艺时,外三合如能相合默契,日久,全身上下密切配合亦自然而得。

动势即可手到脚到,肘到膝到,肩到胯到,上下齐起齐落。

依照外三合之法,在拳技中不仅有同侧的三节上下相合(顺势相合),还有三节的左(侧)与右(侧)上下相合,此为拗势(合势相合),即左手与右足合,左肘与右膝合,左肩与右胯合,称之左与右合。

反之(右与左合)亦然。

还有前与后合也贯穿在拳势中,如倒插步、泻步练法。

三、三心要实三心者,手心,脚心,眉心也。

谱曰:手心实,脚心实,眉心实谓之三心实。

1.手心实:掌心内顶,气贯手掌,其力到指,即手心实。

2.脚心实:脚心上顶,五趾抓地生根,即脚心实。

3.眉心实:眉心通脑,练拳时,脑海中(心中)要排除杂念,使之心静神宁。

神宁则心安,心安则胸无物,无物则能使浑身散乱之气汇于丹田,气随拳势通达四梢,即眉心实。

三心要实是内家拳的练功秘旨。

它提示习技者,要将培练的丹田之气,通过拳法运至四梢,使两手两足生力(此两处为人体之末梢,气贯四梢者,浑身无处不生力也),这即是三心要实之深意。

其实,眉心实是气血畅行的条件,脚心实、手心实才是目的。

现将丹田之气如何运行至梢节,如何做到手心实、脚心实的功法述之如下:气之运行是意念所使,这与肢体动作也随意念所使是一致的,在心意的导引下,气行与体动是同步进行的。

秘传心意六合拳六艺精要阐秘之二:龙腰心意六合拳,又称心意拳、六合拳,是我国著名的集搏击、健身、防身、养生于一体的优秀拳种,中国传统拳术之一,中国武文化和东方神秘文化的重要组成部分。

由心生意,又由意转化为拳招。

[1] 据传心意拳为明末清初,由山西姬际可所创造,后有河南马学礼,传承至今。

2007年被列入首批省级非物质文化遗产。

2008年6月7日,心意六合拳经国务院批准列入第二批国家级非物质文化遗产名录。

心意六合拳又称守洞尘技。

顾名思义,由于此拳术是由心生意,又由意传化为拳招,故又名心意拳。

心意六合拳心意拳相传为明末清初的武术家姬际可所创的。

由于外族入主中原,当时的际可便产生了强烈的反清思想,后来到了河南少林寺后,因武术精湛,便留在那教学,居留期间又对明朝盛行于少林的五行拳深入研究。

后有一天忽见两鸡相斗,便遂悟其理而创了心意六合。

后来,心意六合拳自洛阳人士马学礼得际可真传后,数百年来形成了河南心意六合拳一大支流。

在修习心意拳的时候,有“外三合”和“内三合”的要求。

所谓“外三合”是指“肩与胯合,肘与膝合,手与足合”,即是身体各部分在运拳时都要互相配合的;而“内三合”是指“心与意合,意与气合,气与力合”,即是要内心的心情与拳招、力度等合一,方可发挥出威力。

心意拳的演练路线是以直进直退为主,步法着重稳健坚实。

心意拳的十大形是模仿龙、虎、马、猴、鸡、鹞、燕、蛇、熊、鹰的扑击、穿侧、捕食、闪躲等动作,具有明显的攻守意识,每一形皆有其独特含意的。

在招式方面多为单式,而套路仅四把捶一套,也有后人心得所创的二把半等等。

PS:六合还指鸡腿、鹰捉、龙身、熊膀、虎抱头、雷声这六式相合。

[3]周口心意六合拳发展迅速,不仅传播到北京、上海、安徽、湖北、香港、台湾等地,而且远播美国、澳大利亚、加拿大、韩国、新西兰等国家和地区[4]杨氏杨氏心意六合拳始于一代宗师杨殿卿,“周口三杰”之一,生于1869年,杨氏心意六合拳(6张)无常于民国三十二年(1943年)大饥荒逃难时。

心意拳之六合真解一众所周知,心意拳比任何拳种都重视六合。

何为六合?外三合:肩与胯合,肘与膝合,手与足合。

内三合则有些争议,很多拳谱记载:心与意合,意与气合,气与力合。

解释是:心之动为意,意之所发为气,气之所至为力。

可如此就不是三合,而是四合了。

况无论何力,皆是筋骨,肌肉,气血之共同协调运动而发,非原始单一之要素。

故有争议之处。

还有一种认为:精,气,神为人身之三宝,且蕴藏体内,故为精与神合,气与精合,神与气合。

解释为:精为人身之肾阴,肾之生发,纳之于睾丸。

气为体内之肾阳,肾为纳气之根,故藏之于肾。

心主神明,司人之思维与行为,也是人身动力之源,眼为心之苗,故双目为心神之使者。

精气相互依赖,相互转化,谓顺之成人,逆之成仙,而心神乃是精气转化之主宰。

精,气,神是构成人体之基本元素,好比物理学中的原子。

故此内三合我认为较合理。

况道家有六球一柱之理法,并明确指出两睾丸内主精,外管肩胯。

两肾内主气,外管肩肘。

两眼内主神,外管手足。

表明精,气,神与外三合的内在联系,为内外六合归一之佐证。

具体功理操作:1,神与精合,蹲猴桩、两足趾靠拢,足跟张开呈倒八字形。

两膝曲而并拢,(此步形不易伤膝关节且有利于开髋胯关节,经气通关较易),配合呼吸吐纳,吸气,同时仰面缩颈,两眼上视并上提睾丸(女子为双乳)入气海(气海男子称精府女子曰胞,乃任,督,冲三脉起始之处,道家曰下丹田)。

此时自然会感觉体会到身体之肩胯呈前裹之放松态势,盆骨与腰椎结合处及肩胛骨与背脊结合处也呈放松状态,两手自然下伸以小手指侧相靠呈捧物状放置两膝,尾骨内兜及命门后突,脊椎自然圆弧弓状,这一切变化自然发生,神情放松,全身骨髂肌肉须自然放松有序,似虎扑食之前神识专注而身体关节肌肉柔软放松之状态。

2,精与气合:承接上势,呼气,同时收颌伸颈两眼向下视前下方,尾骨继续内兜不放松,呼气之初,睾丸后移靠近尾骨并发涨,盆骨关节与肩关节都有撑拨的感知。

拨腰椎节节向上到命门,两肾要有发涨的感觉。

山西常有心意拳周身十一处练功法李复祯,人称常有师傅,是山西(形)心意拳一代宗师,创造了山西心意拳的辉煌历史。

常有师傅的技击之术精湛,当与他的训练方法有很大关系。

他勤奋练功,并独创了别具特色的心意拳练功法。

其实战诀:手眼身法步,轻灵巧妙猛,快打狠攻,乱而取之。

一、头。

支配全身运动,首练头部功夫。

头领起,下颏内收,脖后大椎穴拔起,如公鸡打斗时昂头,如猎豹、老虎搜寻猎物时头领起,体现出一股精气神。

头脑要保持冷静,有头顶破天之英雄气概。

头部不可妄动。

练法:1.闭眼,头自左向右旋转16次,自右向左旋转16次。

2.前点头、后仰头各16次,上升下缩如千斤顶。

3.两手掌搓太阳穴(阳气之所)。

拳经云:头打起意占中央,手足齐到人难防。

二、肩。

须松开沉下,不然,肺乍起,气上浮,根底飘。

切不可抬肩,耸肩。

两肩琵琶骨须练得灵活自如,才能沉肩发劲,使肩筋上伸下沉,活动自如,达到极限,自然可运用自如,技击时得心应手,方可合道。

练法:1.甩膀子。

前后一字步站立,两膝微扣,两胯松圆,左手护心,右臂贴耳前后划圆甩膀,如车轮状,自由落体不可用力。

如开天辟地。

前甩16次,后甩16次,左式同右。

2.肩上下活动,伸展腋下筋(轻松)。

3.两手交叉抱肩,极力缩肩,计数30下。

4.扩胸。

两脚开立与肩同宽,两掌(或拳)直臂下垂由体前向两侧、向后扩胸,两手背在体后(或拳背)相触,练至肩部发热为止,应快速有力。

肩打有靠、挤、撞、顶、打等。

拳经云:“肩打一阴返一阳,两手只在暗处藏,左右全凭盖势取,束展二字一命亡。

”三、肘。

宁挨十拳,不挨一肘。

实战中,肘始终要坠,自然而然,非用力坠。

要锻炼肘关节的灵活性,使筋腱自由舒展,增强韧性、弹性,应两肘不离肋。

近使肘,远用手,以神速为贵,以半步为妙。

练法:1.直顶肘。

肘尖用力向侧顶撞。

2.裹肘。

肘向前、向中拧裹(有坠意)。

3.砸肘。

单臂(或双臂)屈肘肘尖向下,由上向下砸,高不过肩,砸肘要快速有力。

4.扫肘。

两臂在胸前屈肘,(由右向左,由左向右)横扫对方头部两耳门,扫击时快速有力,力达肘尖,上体右拧(或左拧)。

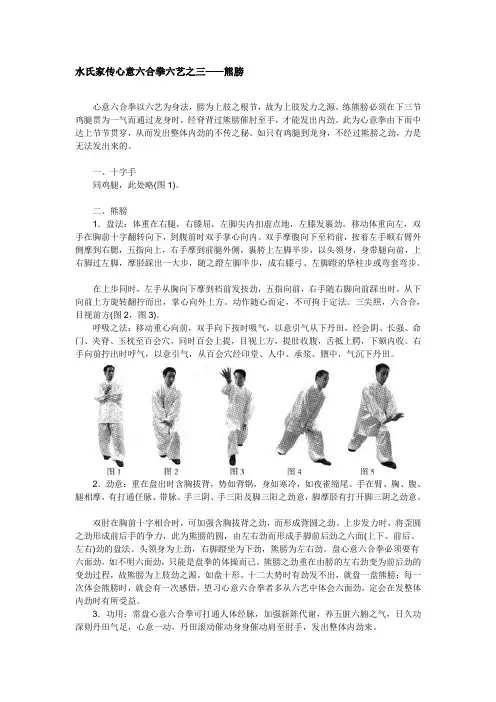

水氏家传心意六合拳六艺之三——熊膀心意六合拳以六艺为身法,膀为上肢之根节,故为上肢发力之源。

练熊膀必须在下三节鸡腿贯为一气而通过龙身时,经脊背过熊膀催肘至手,才能发出内劲。

此为心意拳由下而中达上节节贯穿,从而发出整体内劲的不传之秘。

如只有鸡腿到龙身,不经过熊膀之劲,力是无法发出来的。

一、十字手同鸡腿,此处略(图1)。

二、熊膀1.盘法:体重在右腿,右膝屈,左脚尖内扣虚点地,左膝发裹劲。

移动体重向左,双手在胸前十字翻转向下,到腹前时双手掌心向内。

双手摩腹向下至裆前,按着左手顺右臂外侧摩到右腮,五指向上,右手摩到前腿外侧,裹胯上左脚半步,以头领身,身带腿向前,上右脚过左脚,摩胫踩出一大步,随之蹬左脚半步,成右膝弓、左脚蹬的牮柱步或弯套弯步。

在上步同时,左手从胸向下摩到裆前发按劲,五指向前,右手随右脚向前踩出时,从下向前上方旋转翻拧而出,掌心向外上方。

动作随心而定,不可拘于定法。

三尖照,六合合,目视前方(图2,图3)。

呼吸之法:移动重心向前,双手向下按时吸气,以意引气从下丹田,经会阴、长强、命门、夹脊、玉枕至百会穴,同时百会上提,目视上方,提肚收腹,舌抵上腭,下颏内收。

右手向前拧出时呼气,以意引气,从百会穴经印堂、人中、承浆、膻中,气沉下丹田。

2.劲意:重在盘出时含胸拔背,势如背锅,身如寒冷,如夜雀缩尾。

手在臂、胸、腹、腿相摩,有打通任脉、带脉、手三阴、手三阳及脚三阳之劲意,脚摩胫有打开脚三阴之劲意。

双肘在胸前十字相合时,可加强含胸拔背之劲,而形成背圆之劲。

上步发力时,将歪圆之劲形成前后手的争力,此为熊膀的圆,由左右劲而形成手脚前后劲之六面(上下、前后、左右)劲的盘法。

头领身为上劲,右脚蹬坐为下劲,熊膀为左右劲。

盘心意六合拳必须要有六面劲,如不明六面劲,只能是盘拳的体操而已。

熊膀之劲重在由膀的左右劲变为前后劲的变劲过程,故熊膀为上肢劲之源。

如盘十形、十二大势时有劲发不出,就盘一盘熊膀:每一次体会熊膀时,就会有一次感悟,望习心意六合拳者多从六艺中体会六面劲,定会在发整体内劲时有所受益。

心意拳应该怎么练习心意门以“鸡腿,龙身,熊腰,鹰膀,猴背,虎抱头”为六艺,每个练习心意拳的都追求六艺上身,我们把六艺上身叫“身成六势”。

我太极拳老师说:“拳就是一个静态,一个动态。

在静态的时候,想想自己身上有没有,在动态的时候,想想自己丢没丢。

”还是我的太极拳老师的话:“太极拳有十张牌,每次给你看一张,你能练出来,每次给你看十张,你就练不出来。

”现代社会的咨询太发达了,有些学生知道拳理比老师还多,然而传统武术的成就者,越来越少了。

我们盘拳练艺,就跟和面一样,刚开始水少面多,都是散的,我们费劲心思的把它们撮合在一块,这就是“硬盘”。

慢慢的面软下来了,我们开始把它们揉成面团,我们要求它们你中有我,我中有你,成为一个整体,这就叫“软盘”。

经过了硬盘和软盘,面还不能使用,我们要把面团放在那里一段时间,这个过程我们叫做“醒面”,盘拳练艺也是如此,我们需要有一个“养拳”的过程。

记得跟师父学道的时候,每天热情都很高,没事就向师父家里跑,开口闭口就是“下一步怎么练。

”师父或闭口不言,或顾左右而言他,实在给问的没办法了,就说:“你回家找本中庸看看吧。

”中庸很快看完了,师父实在没法子了说:“我给你讲一遍《黄帝内经》吧”,就这样没事就去师父家里听书。

现在回想起来,这就是“养功养道见天真呀”。

我们对身法的要求是“身成六艺”,那我们对拳的要求是什么呢?我听老师讲,有个说法叫“拳成六势”。

拳成六势第一势是“出势”,这个出势就是整身法,我们戴家心意拳的蹲猴就是出势,身法没有整顺,就不要往下练习。

比如太极拳,我的老师说:“先站无极桩,再打拳,若没有时间,宁愿不打拳,也不能不站桩,因为站桩就是静态的整身法。

”我们形意拳的出势不仅理身法,还理呼吸,理精神,很多人认为“三体势”就是身法的要求,这个问题还是应该从“精,气,神”三体考虑,更为合适。

出势有一句口诀“道自虚无生一气,便从一气产阴阳,阴阳相合生三体,三体重生万物张。

”有人会指责我谈玄吧,比如中医喜欢谈五行,五行跟五脏真的是那样的对应吗?很多人打倒中医,事实上,真正的科学,不是它的研究方法,而是人类的实践和经验。

心意拳的源流和练法世人常把心意拳和形意拳井称,新出版的《体育词典》“形意拳”条也说:“形意拳一名心意拳”。

实把非同代拳法混为同代拳法了。

笔者认为,为了澄清一些问题,有必要将“心意门”各代拳法作一简略的介绍。

第一代举法:心意把心意把,共有十二大势,十二种变化。

这与文献记我心意六合拳早期拳法“前后各六势”是一致的:确定心意把就是心意六合拳的初期拳法有以下根据:少林寺的文献、实物,不能证明清代以前少林有心意把。

雍正十一年已修订《心意六合拳谱》,乾隆四十年有千佛段脚窝可作为物证,由此推定心意把当始于清初。

文献载姬龙峰曾“读书古寺,见雄鸡和争遂悟其理”,丁是“变枪法为拳法”,而兴此拳种。

炼利《姬氏族谱》记载姬龙峰“传艺河南”:《心意六合拳谱》序文作者及以后的序文作者都是河南人,又为后来的陈鑫所收藏。

由此看来,此拳最初在河南流传是无疑的。

姬祥和《先祖姬际可传略2中指出:“际可居少林寺十年,传投多人,也有和尚”。

这与以上记载是吻合的。

(二)指导练习心意把的经典是《少林古传秘本拳谱》第一唯《十法》,这个《十法》,恰恰是后世形意拳家奉为经典的名为《曹继武十法摘要》.两抄本均出干雍正时《心意大合拳谱》第九章《《六合十大要序》,理论完全相问。

(三)现存心意把架式以弓步为多见,侧身.起横落顺,运动在一条线上,皆单式举法,无套路。

这与河南心意拳比较,其架式与运动特点基本一致。

近百年来精于心意把者,有湛举、洪浴、寂聚、寂、淳绵、吴山林、贞恒、素端、德根等大师,目前仍会演习心意把者有:韩德宗,杨桂五、吕学礼,梁以全等。

今人常练的两势心意把为“起势把”和“左右把” (又称锲撅把)“起势把”的练法是:开始时立正,两臂左右下垂,目视前方,然后,两手握拳,护档,拳心向外,手背相对,中距寸许。

两肩微扣,头左转目现左前方,形似河南心态拳中的“熊出洞”式(一-名轻步站):接着调膀曲左肘上举,提左膝,同时出石拳前冲,右腿独立,然后悬起的主腿向前迈一大步,定步成左马步,左拳变坚顺式下扑,五指自然分开,同时右拳抽回变阳拳护右肋,形拟河南心意拳中之虎扑吧:接着提右腿,右腿贴地前踩,作“卷地风” 式提曲右膝,右拳同时作“冲天炮式,然后右拳下砸,砸于左掌心,右脚同时震足,手足皆发声,二声要合一,较陈式太极拳中“金刚捣錐”式刚猛。

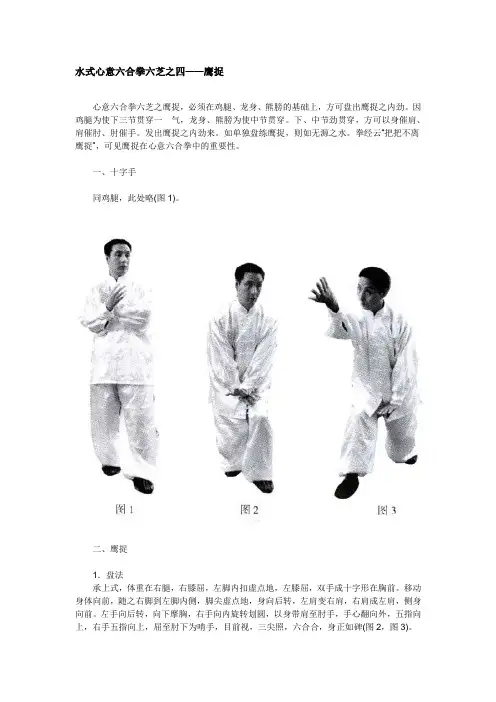

水式心意六合拳六芝之四——鹰捉心意六合拳六芝之鹰捉,必须在鸡腿、龙身、熊膀的基础上,方可盘出鹰捉之内劲。

因鸡腿为使下三节贯穿一气,龙身、熊膀为使中节贯穿。

下、中节劲贯穿,方可以身催肩、肩催肘、肘催手。

发出鹰捉之内劲来。

如单独盘练鹰捉,则如无源之水。

拳经云“把把不离鹰捉”,可见鹰捉在心意六合拳中的重要性。

一、十字手同鸡腿,此处略(图1)。

二、鹰捉1.盘法承上式,体重在右腿,右膝屈,左脚内扣虚点地,左膝屈,双手成十字形在胸前。

移动身体向前,随之右脚到左脚内侧,脚尖虚点地,身向后转,左肩变右肩,右肩成左肩,侧身向前。

左手向后转,向下摩胸,右手向内旋转划圆,以身带肩至肘手,手心翻向外,五指向上,右手五指向上,屈至肘下为啃手,目前视,三尖照,六合合,身正如碑(图2,图3)。

承上式,左脚向前上一大步,同时左手转翻向外划圆,掌心向内下方捋、拽、带。

但必须以身带肘,手,虎口向上与肩并成一条线,右手随左手翻转摩擦左手外侧,再绕过左手,向前下方捋,拽、带,同时上右脚向前,左脚摩右胫踩出,步成牮杜步或弯套弯步,双手按捋在左膝内侧,五指张开,虎口撑圆,目视前方,但必须双肘与虎口、肩成直线(图4)。

2.呼吸宅法移动身体向前,右手向前拧出时吸气,以意引气从下丹田,经会阴,长强、命门、夹脊.五枕至百会穴,同时百会上提,日视上方,提肚收腹,舌抵上腭,下颏内收、双手下按时呼气,以意引气从百会穴经印章、人中、承浆、膻中至气沉下丹田。

3.劲意下、中节贯为一气而通过肩肘达手,发出整体内劲,但必须足螺旋回,旋转㈩。

拳经云:“出手如锉,回手如钩,手如锥、”恩师水普慈在传艺时讲:“老辈妇女在上鞋底时手拿锥子,如无螺旋的拧劲,是不可能扎透的;千层布底是十分坚硬的,如直锥扎是不行的。

锥尖虽细尖,但浑身的力量集中到锥尖螺转拧出,布底就容易穿透。

这种劲正是出手螺旋转拧之劲,鹰捉就是取这种螺旋劲贯为一气而从手发出的整体内劲。

”恩师传我鹰捉时,有时突然问一句:“手上的锥子哪上了?”我顿时豁然开朗,如拨云见青天。

唐氏心意六合拳之六艺阐秘之二――龙身唐氏心意六合拳之六艺阐秘之二――龙身心意六合门六艺之“二龙身”,为心意六合拳全身总体法则的精髓。

龙身,是取龙有搜骨之法,龙行无正行,看正有斜,看斜有正,曲中有直,翻转灵敏,击首尾应,击尾首应,击中首尾皆应,前后相顾。

正如拳经云:“拳如炮,龙折身,遇敌好似火烧身,起无形,落无踪,去意好似卷地风。

能伸能曲,能开能合,能刚能柔。

起如蜇龙升天,落如霹雳击地,如龙之用力,山亦不能阻也。

”传说中的龙运动是身体左右不断两边拧转前进,心意六合门就是盘出身体左右不断拧转,上步通达腰部运动带动四肢百骸,协调整齐产生巨大的力量。

盘练时全身四肢百骸先松而不滞,通过松,先蓄裹劲,接着两脚摩胫向前踩出,后脚蹬,办发于趾达于腰胯,腰为力之中转而达于肩,至肘而手,身先紧裹为一团,接磁卡如弹簧脱扣,其劲发如洪水决堤,势不可挡。

在转身时三尖照,有龙缩骨之法,有顾我浑身之功用,利于发力一触即发,重在身的活动自如拧转。

身腰用于拳法中,腰为人体的最大关节,能伸能屈转动自如为人体的发力关键,龙身盘的周身之法。

常盘此式可盘出心意六合门的先蓄劲和整体爆发力及身法灵活性,在动中发力以身带步;又可盘出龙的神秘莫测,变化万端之奇,和圆活的转换移动重心角度,身体滚动拧裹,能进能退,周身协调灵活、外柔内刚,猛如龙之用力山不能阻之意。

丹田一动,内劲通过腰而达于肩至肘而发于手。

龙身为心意六合门发力之根本,如盘不好龙身,发力也就无从谈起,也就发不出合力,而是散的局部力。

故心意六合门把龙身作为心意拳的发力关键。

心意拳前辈看人发力,一看腰,就知你力发出了没有,可见心意六合门的龙身,在心意拳内的重要性非同一般。

现据,刘洪军、买全义、丁正喜、吕弘扬、马子勤、吴钦立、海朝科、杨占学、张秀志等恩师传授和我练功浅见整理出唐氏心意合拳六艺之龙身的盘法、劲意、功用,以飨读者,不到之处请诸同门及武林同道指正。

1、盘法:口诵:台斯迷(注:伊斯兰教的阿文,意思是奉普慈太慈安拉之命起。

《心意六合拳谱》浅说郭扬何为术(術),通常有两种解释:1.技艺,2.方法。

汉•许慎在他撰著的《说文解字》中,术(術)字解释为:“邑中道也。

”清•段玉裁为其作注云:“邑,国也。

引申为技術。

”余以为,术是方法和实践这些方法而积累的经验。

二者浑然天成,方称为术。

有道是:“挟技走天涯。

”至此,术,方能称之为:“邑中道也。

”余立雪陈门,痴心武术、医术四十有年,谨遵师训:“武要打得人倒,医要救得人起。

”不越雷池,努力实践。

寸心得失,甘苦自知。

心意六合拳之养生技击、身强而见义勇为;心意六合拳之救伤秘旨,祛病而立起沉疴。

虽属末技,然皆亲身体会之真方验法。

今逢盛世,国运昌达。

我中华民族传统文化空前振兴,空前发展。

余亦不敢藏拙,竭力捧心,几经寒暑,撰集成册,谓《武医心要》。

虽说心要,终归管见,错误一定不免。

诚望读者方家,不吝针砭为盼,倘若能为伤者捡方自治,又为我龙之传人,强民强种。

武医后学同志,开卷得益,不为曲径所惑,余愿足矣。

无规矩不成方圆,拳谱就是练拳的规矩,学武的准则。

陈照瑞老师曾说:“依谱学捶,捶捶合规矩。

”又说:“真教一句话,假传万卷经。

”该谱浅说,尽是当年陈老师对余耳提面命之古规家法。

继承已属不易,何敢信口臆断,误人误己。

纵有引证,亦必考其出处,力求深入浅出,言简意赅。

尽在如何做,不诩为什么。

犹避:“古人功夫好,今人理论高”之嫌也。

第一节《心意六合拳谱•十法摘要》浅说《十法摘要·序》原文:闻子之不语力者,盖因尚德不尚力之意也。

然夹谷之会,必用师马,且曰武门。

有由恶言不入语耳,则力亦诚少可少哉。

于是顾其身家性命,有拳尚焉。

拳之类不同也,他端亦不知造自何人,唯此六合拳者,则出于山西隆丰姬老先生义缘府。

先生生于明末,精于枪法,人见之皆以为神。

而先生犹有虑焉:吾处乱世,操执枪以自卫可矣。

若太平之日,刀枪入鞘,倘遇不测,将何以御之?于是将枪法改作拳法,而会其理于一本,通其形于万殊,称其名谓《六合拳》。

约其前后六势,前六势其劲硬,后六势其劲软。

水氏家传心意六合拳六艺之一心意六合拳六艺(鸡腿、龙身、熊膀、鹰捉、虎抱头、雷声)是用来练内外三合及浑身六面(上下、前后、左右)整体内劲的,始终贯穿于心意六合拳的每一把艺中。

不明六艺,就无法盘出心意拳的整体爆发劲来,盘会十大真形、四把捶、十二大势也只是做做体操而已。

六艺在此拳法中非常重要。

六艺中每一艺以“十字手”起势,而以按把、虎扑、雷声收势,下不赘述。

鸡腿为心意六合拳六艺之一,拳经云:“步步不离鸡腿”,是模仿鸡的移动重心之本能及走中打、打中变的灵活妙用。

一、十字手1.盘法全身放松,侧身而立(受敌面小),左肩领前,左脚在前,虚点地,内扣,膝裹劲;右脚在后,两脚相距一脚,重心在后脚,右膝屈裹胯,两臂从容下垂,两肘下坠,有护肋之意,双手小臂十字交叉在胸前,目侧视前方。

掌心内含,一手向内,一手向外,有阴阳相合之意,也可双手手心同时向内或向外。

两膀扣劲,胸微含,腰下塌,谷道上提,心宁气沉,浑身泰然。

目先从下向上观,为熊从下向上观天之意,头向后领劲,有“熊劲起眉心落玉枕”之说;接着以意引气从玉枕起随目从上向下视,有鹰从上向下视地劲意,有“鹰劲起玉枕落眉心”之说,随目平视前方,劲出眉心有虎视之妙用。

此为心门的熊、鹰、虎三视之不传之内劲之秘。

经云:“熊观天非观天,鹰视地非视地。

”三尖照,六合合,含胸拔背,势如背锅,身如寒冷,呼吸自然(图1)。

2.劲意此式为水氏心意起式,又称熊出洞、六合式,为心意六合拳之母式,心意拳的千变万化皆从此式开始。

此式有熊的竖颈之本能,含胸拔背,沉肩坠肘,力达于肩、肘、手,有手不离腮,肘不离肋之劲意。

此为防守之劲意,蓄而后发,不露真意。

拳经云:“静为本体,动为作用,若言其静,未露其机,若言其动,未见其迹,动静是将发未发时谓之动静。

”双手在胸有护内外五行之劲意,拳经云:“五行本是五道关,无人把守自遮拦,两手束拳迎面击,五关之门关得严,左腮手过,右腮手去,右腮手过,左腮手来,手从心内发,捶向鼻前落。

水氏家传心意六合拳六艺之二——龙身一、十字手同鸡腿,此处略。

二、龙身1.盘法:承上式,体重在右腿,右膝屈,左脚点地,左膝有内裹劲(图1)。

接着左手摩胸向下到腹,右手转翻向内摩胸至腹。

两手成十字在胸腹摩到裆前,左手成后手在下,右手成前手在上,双手叠在裆前(图2)。

身体移动向前,左脚向前上半步,随之蹬右脚半步,成牮柱步,体重前移,在蹬右脚半步时,体重后移到右脚,以身把手足之劲带回,步成弯套弯或右脚上半步的牮柱步均可。

同时右手在身体的催动下,从裆部向前上方螺旋拧出,成手心向上;左手向后下方捋下,成掌心向下按于左胯旁,两手发挣力,目视前方,沉肩坠肘,三尖照,六合合。

在移动时,浑身齐到,裹胯向身前催出,左足有前踩劲。

身领时含胸拔背,催肩至肘手,同时手足齐到(图3)。

可再上步走三角形、“S”形、圆形或方形,来回盘练,随心所欲,成不定法之盘法。

呼吸之法:身体移动向前时吸气,以意引气,从下丹田,经会阴、长强、命门、夹脊、玉枕至百会穴,同时百会穴上提,目视。

上方,提肚收腹,舌抵上腭,下颏内收。

右手向前拧出时呼气,以意引气,从百会穴,经印堂、人中、承浆、膻中至气沉下丹田。

2.劲意:行动时身如龙行。

龙浑身都是关节,如人的上、中、下三节,屈伸灵活自如,而且腰又为人体重要的枢纽,也是人体劲的总源,劲起于足,主宰与腰,行于四肢。

在盘龙身时,必须以丹田催动全身运动,内以丹田为主,外以腰的拧转,浑身协调一致,腹内气鼓荡,外形肩、肘、手、胯、膝、踝同时旋转,周身上、中、下三节贯为一气,由内催动外的螺旋运动,一气贯穿,周身发出丹田整体内劲。

在上步时,如同火烧身,右脚须有向前上步的劲意。

在上步时,胯上肩必上,此为胯与肩合。

胯肩一合而膝肘必合,肘膝一合而手足必合,此为外三合。

恩师水普慈在传笔者龙身之法时,说“火烧身不是烧别人的身而是烧自己的身,这样感觉方可出劲疾快猛”。

火烧身旋转的同时,带动了脚手齐上,成为手脚齐到之劲意,正如拳经云“打法定要先上身,手脚齐到方为真”。

(82)[转载]心意六和拳法精粹侧身弓牮步身体侧立、前顾、肩部松沉,吊住劲,外撑同时沉肩坠肘,重心下压,力达肘尖,双肩双肘内裹合住劲,头部与前肩合住劲,下巴收颔,找肩向上顶紧,与沉肩对争,胸要舒展,后胸前顶。

重心压住前腿,前膝前顶,后手拉胯,后胯外撑,小腿内扣,合住劲,膝盖以下要松,脚趾不要抓住,集中在脚底三点。

思想下放在命门,观照全身法微调;腰杆灵机挂两手,任他擒拿与摔跤。

命门(腰杆)实际上就是中枢神经系统的传出传入神经之所在,即动作神经中枢。

以命门关照全身,就是将意识下放给感觉,以便应感而动,一触即发。

十字括横一、十字括横左式释名:十字者,象十字形也。

括者,包裹而不露也,左右相合也。

横者,纵之对,平线也。

二手交叉成十字形,所以裹劲蓄势,任意变化;抖身横击,可西可东。

丹田出劲,神势完脚。

盘法:起首轻步站。

左手自下向右后方划圆弧上摇,经过右[],而肩窝,而右腮,而前额,而前领于前上方,手腕宜直,掌心向右,虎口朝上,掌缘向下。

右手微向后张,臂膊伸直。

同时右脚超过左脚前进半步,两膝里扣,两腿交叉成剪子股势。

左肩领前勿耸。

双眼侧目前视。

于是左手臂继续向下往右后划圆弧,至右胯际将手背贴住,左肩与右胯合住劲。

右手由右后翻起划圆越过头顶,以掌缘经右脸前向下切去,右臂止于左肩下左肘上,右肘弯屈胸前,手腕宜直,指尖向前上方。

此时两臂交叉成十字形,而又有剪手之姿,左肩向下塌劲,胸含背拔,浑身成包裹之状。

同时右腿屈曲,身子坐实右腿而下蹲,左脚前进约半步许,虚点于右脚侧。

头顶项竖,毂道上提。

于是右手屈肘后抽,复向前托住左肱,左臂膊连肩带背,并力向前抖击。

抖时左肱上缘出劲,手腕挺直,手指张开,掌心内涵,指尖顶劲。

同时左脚[]续进步,屈膝前弓,而右腿在后出劲蹬直,成左弓右箭步。

抖出去以左手与左脚齐为度,不可远出身外。

如远出身外,则发出不易收拢,易为人所制也。

目光向左肩前注视。

劲意:此式名为十字括横,顾名思义,其为由圜而开之横劲可知。

唐氏心意六合拳之六艺阐秘之四-鹰捉鸡腿、龙身、熊膀之力,从下向上合为一个整体力,而心意六合门的六艺之鹰捉则是手的上三节梢节发出的关键。

拳经云:“鹰有捉拿之精,起如虎扑,落如鹰捉物,手落似佛眉是也,踩者如置物足下是也,脚落如石碾物,即是落如鹰捉是也。

发作要鹰捉勇猛,起手如闪电,打人如迅雷,鹰捉燕,鹞钻林,狮搏兔。

起手三心相对,不动如书生,动之如龙虎。

起手如箭钻,落如风,抢上抢下势如虎,好似鹰鹞下鸡场。

”可见鹰捉在心意六合拳中的重要性非同一般。

心意六合门以熊鹰二式为母,每把艺中的千变万化均由此两劲而生。

在拳艺中鹰为攻守中的攻,阴阳中的阳,动静中的动,起落中的起,刚柔中的刚,进退中的进。

心意六合拳每把含有十大真形七拳,但却必须以此熊鹰为本。

拳经云:“把把不离鹰捉,出手如锉,回手如钩”,出手不空回,回手如钩,这钩就是鹰捉之力,实战中的踢打摔拿全仗两手的鹰捉手如钩,方能发挥其功用。

心意六合门的各式不外乎一去一回,去时虎扑,回时鹰捉,心意六合门打人如划圆之内涵,各种劲力变化都是以此二手为基础。

鹰是自然界中的猛禽,心意六合拳取其藏爪捉拿之精,它锐利的眼神,配以捉拿之巧,更是相得益彰。

长盘鹰捉可两手腕有指抓之劲,手掌屈伸自如,灵活多变,拧翻转运用于手法,变化多端而不滞。

在实战时,抓中有打,打中有折;得钩就钩,得锉就锉,得擒就擒;出手不空回,空回不为能。

如拳经云:“鹰捉拉绳绝断劲”,有恨天无把之意。

鹰之捉拿把敌抓于近处打一合劲,心意拳为短打拳,所以捉拿实战价值很大。

鹰捉的双手一上一下、一前一后,有撕物之劲,恨天无把之意,落时头、肩、肘、手扑击,威猛凌厉,加以雷声相辅,其气势如天塌落一般,势不可挡。

同时,鹰的眼神犀利,有“眼毒如饥鹰观兔”之说,盘练者还要注意培养“鹰视”的眼神。

现据刘洪军、买全义、丁正喜、吕弘扬、马子勤、吴钦立、海朝科、杨占学、张秀志等几位恩师传授和我练功浅见整理出唐氏心意合拳六艺之鹰捉的盘法、劲意、功用,以飨读者,不到之处祈请诸同门及武林同道指正。

形意拳“六艺”心(形)意拳的“纲”为四象六合,也称六艺七拳。

“六艺”者:鸡腿、龙身、熊膀、虎抱头、鹰抓、猴相。

下面逐一解析:鸡腿:相形取意为“鸡之行径,起抓落蹬”。

寓意,六合心意拳对于双腿向前行进时,要模仿“鸡”向前行径时的状态,要求我们的双腿向下弯曲,呈三角形的稳定性,而后向前迈出一步的腿曲状下蹲,另一条腿随之提至胸前曲起勾脚,支撑的腿为“金鸡独立”,曲提胸前的腿为“金鸡上架”。

双腿的上曲下蹲如弹簧压缩之意,曲提胸前之腿落下时取蹬劲,如弹簧束展之意。

歌诀云:鸡腿起抓落要蹬,上下束展如张弓;静养灵根通任督,动则起落技无穷。

龙身:相形取意为“搜骨之法”。

心意拳在肢体动作中,要求在双腿上下伸缩束展过程中,“身腰”也要随之配合上下伸缩束展。

主要是脊椎骨的上下伸缩,也就是弓腰的前后弹射肢体表现。

歌诀云:尾闾中正神贯顶,腰柔如龙上下腾;开任通督灵根固,遇敌束展如炮崩。

熊膀:相形取意为“熊形竖项,裹膀仰望”。

六合心意拳要求肢体动作中的“膀”与“项”,在腰腿收缩弯曲时,要裹膀翘下巴做仰望状。

随之腰腿伸张时,下巴收回将项竖直,为“熊形竖项”。

此乃龙形搜骨之辅助功法。

歌诀云:玉枕难过熊竖项,起如挑担力在膀;扳、报、砸、射丹田固,肩打一阴反一阳。

虎抱头:相形取意为“虎扑”。

六合心意拳对肢体双臂的要求:如虎抱头,离穴扑出,要有攻防兼备之势。

运行动作如下:两臂下垂,双掌五指各分,虎口要圆,掌心要悬。

而后随着鸡腿龙身熊膀之“缩,双臂由下而上,两手掌至口旁而止;而后随着鸡腿龙身熊膀之“伸”,将双掌推出。

与整体的伸缩束展协调一致为佳。

双臂的伸缩运行动作要求:1、两肘不离肋,两手不离心,出入均须紧贴身。

养灵根而静心者,修道也。

其练法要开、要慢,迈步如猫行,运劲如抽丝,与太极拳的要求相同。

2、固灵根而动心者,武艺也。

其练法要紧凑,运劲出入要求:肩催肘,肘催手,催拳似炮。

手眼身法步的要求:踩扑裹束抖抉。

身法的要求:起横落顺,起躜落翻。

心意六合拳六艺之龙身揭秘龙乃中华民族之象征。

但作为传说中的一种动物,其有神龙见首不见尾之妙。

相传龙有搜骨之法,有游空探爪、缩骨藏形之神,且极尽束裹惊抖、拧缩纵横、缠绕反侧之能,并以身体左右拧转而进故行无正行。

龙与敌搏斗时辗转缠绕、首尾相应、四爪相加、挟风裹雨、雷鸣电掣。

心意拳象形取意,取象为法,是日:龙身。

龙身主练腰部,使肩胯相争,左右力出,为心意拳全身法则之精髓。

心意拳任何动作皆在“鸡腿”、“龙身”基础上完成。

若以六艺合一练龙身,贝动无不动,一合无不合,劲力由下至上层层造势、节节贯穿,由脚一蹬至肩至形于手指,全身无处不龙身,岂只单指一个“腰部”而言。

而此时观练习者,真可谓“一枝动而百枝摇,树欲静而风不止”。

一、盘法1.熊出洞式:侧身而立,左脚尖内扣约15。

,虚点地,重心在右脚。

两手松柔自然下垂置于腹前。

三尖照六合合,双目平视,神意内敛,保持机警。

2.承上势,下颌微含,以头领身,右脚催左脚上前半步,随上右脚顺摩左脚内侧上一大步,左脚视步距大小跟上半步变成后脚,胯裹膝扣仍呈鸡步。

同时双手皆从腹部由腰催动肩部甩动双臂由下向左上画平圆,左手大小臂向外撑成弧形,呈向外上方格敌拳状,右臂前伸,掌心皆向左。

在腰拧至极限时,五指揸开,易发抖擞之劲。

此时要含胸扣肩,背部撑圆,脚趾抓地。

此为龙身小形左式盘法。

右式类之,直接催右脚上左步,腰向右平拧即可,不再赘述。

其中起势时,脚蹬头顶已含虎抱头之意。

定势时,头领腰塌、胯裹臀敛,上下劲出。

后手大拇指朝下向外上顺时针方向拧裹,前手小指领劲向外上方拧裹至极限,则含胸拔背,双肩自然扣沉,熊膀劲出。

五指揸开劲力到手,则为鹰捉。

心意一决,劲发抖擞时,后手捋拽,前后手相争;后脚一抵,前脚扑踩,身微沉呈鸡步,眼睁如铃,双眉一蹙,前后力出-此为龙腰中所含六面力。

龙身大形只在上步时留意腰拧感觉,两臂直伸就行了。

关键在于一上步双脚呈內丁八步身坐胯裹,右手有提拉重物向左平抡出之感。

两臂与双脚呈斜十字为佳。

心意拳身法六艺浅释

从河南省洛阳回族人心意拳家马学礼先贤传下的一支马派心意拳各支派传人发表的著作与

文章看,多数人认为六艺(又称六像)的内容是:鸡腿、龙腰、熊膀、鹰捉、虎抱头、雷声。

从山西省祁县人心意拳家戴隆邦先贤传下的一支戴家心意拳各支派传人发表的著作与文章看,多数人认为六艺的内容是:鸡腿、龙身、猴背、熊腰、鹰膀、虎抱头。

从河北省深州人心意拳家李洛能先贤传下的一支李派心意拳各支派传人发表的著作与文章看,多数人认为是四艺:即鸡腿、龙腰、熊膀、虎抱头。

那么谁是谁非,或谁讲的更贴近心意拳理呢?我们不妨分析探讨一下。

一鸡腿

鸡在运动中,两腿虚实互换平衡运动,而且动静态单腿负重时,也能达平衡支撑身体与移动身体之境;且其运动中双腿总是如夹剪,相护相争而行;又其蹬跨时所表现出的鸡步浪滚脚踩劲与鸡步狼行脚搓劲,实乃拳术所需脚步法劲意精华。

人在脱离低级动物时,就变成了两腿立身与运动的高级动物了。

作为技击的拳术,太需要鸡腿的性能了。

如能练出鸡腿之功能,拳师的实力可以如虎添翼般得提高。

是故心意拳各流派六艺的内容,唯“鸡腿”完全相同。

为达鸡腿之能,先人设立双重桩、单重桩、单腿桩,动态中初练主张多走低盘、多慢速运动,以期快速达易筋易骨变力换劲与单腿负重平衡运动之功能,而提高交战攻防实力、速度与灵活度。

姬心意的创立,使以往以弓马斜三桩势变通和合练养用的传统武术运动形式。

改革创立成了主以聚折弓盘根式桩势与展直弓(也非全直,如前腿弓后退直,主体现直)弓牮三才式桩势聚展相变循环和合;三才势与三才势聚展相变循环和合练养用的心意拳运动形式。

突出以枪(锁喉枪、中平枪、劈枪为主)为拳,夹剪相护,开弓射箭,守中用中,进中取中大翻浪劲道与微翻浪劲道纵取对手的风格特色拳法。

而当侧向与背向应敌时,则以转身步调身步之法解决。

戴心意在继承姬心意基础上,又充实完善了聚不折弓的束猴式桩势与展直弓的弓箭三才式桩势聚展相变循环和合练养用的心意拳运动形式。

体现出较圆融适中翻浪劲道纵取对手的风格特色拳法。

李心意的创立,一改传统武术弓马步一统天下的局面,将姬戴心意大小弓步三才势改革充实成两腿皆弓不直的三体式桩势,将心意拳改革创立成主以聚折弓盘根式桩势与展不直弓三体式桩势聚展相变循环和合;聚不折弓三体势与展不直弓三体势聚展相变循环和合练养用的心意拳运动形式。

体现出较圆融大翻浪劲道与微翻浪劲道纵取对手的风格特色拳法。

难怪不少人将李心意改名换“性”了。

车心意在继承李心意基础上,又充实完善了聚不折弓束猴式桩势与展不直弓三体式桩势聚展相变循环和合练养用的心意拳运动形式,体现出圆融适中翻浪劲道纵取对手的风格特色拳法。

戴心意充实完善了姬心意,李心意改革充实了戴心意,车心意充实完善了李心意。

戴氏父子将姬氏的霸势拳升华了养丹用丹内质。

李、车师徒将姬戴心意升华了劲力精巧、身步灵活境界。

几代人合力将心意拳打造成了中华武学之精品,传统文化之瑰宝。

李紫剑先生讲过,《九要论》是前无古人、后难来者的武学旷世经典之作(意取)。

笔者深有同感。

但其内蕴真意解读,我们却异同并存。

这里从我们俩人的解读文章中便可知道,不赘。

李先生又讲;其作品唯一遗憾是未将步型与步法分开论述(意取)。

此论吾实不能苟同。

三节之一下节体现功用主要有四点,即步型、步法、踢法、脚法。

步型支撑身体,步法移动身体。

故以步法为主步型为辅合论没有什么不妥,无可厚非。

一定要求全责备的话,应是未论及脚法。

“消息全凭后脚蹬,脚打踩意不落空”。

这里蹬与踩即是脚法劲意的主要内蕴,也就是说脚法为步法奠基输血,乃步法的内含精华。

踢法充实拳法,“南拳北腿”之论,多数人

认为南方拳种擅长拳法,北方拳种擅长踢法。

就车心意而言,却非如此。

“忌踢宜踩”拳论却道出了步法为主、踢法为辅的天机。

又脚法中的挤、勾、片等多劲意融入腿脚低行,则为步法;而融其起落高提打人则为踢法。

这说明脚法同时也为踢法内含精华。

是故四者论述步法与脚法足矣,没有必要面面俱到。

李、车师徒对身步脚拳劲法特别是对脚步劲法的改革充实完善,使心意拳运动达“神气圆满,立身中正,不偏不倚,和而不流,循环无端,气行力退,气抖力发”之境,而练养用一气贯

通的抖决、沉塌、寸穿、翻浪四核心劲质力与劲道力,不仅奠定了坚实巧妙的物质基础,并且起到了催化剂的作用而高效功成。

现实中我们可以看到,擂台战或巷野之战中,实力相当的心意拳传人与外门拳传人交手,常常进攻得手而不能立马摧毁对手,而使用拳脚分家失重的高踢腿被对手抽腿翻跌或扑击翻跌。

这只能说明未得真传或得真传而未下功夫体练达量变引起质变,而绝无其她原因。

二龙腰

从戴家心意拳有熊腰、龙身看,龙身便是主指整体身势要像龙蛇一样,柔若无骨,活泼自在,虽立身中正,不偏不倚,却看正似斜,看斜似正。

而熊腰,戴心意传人戎象耕先生是这样描述的:规范习拳者腰至尾骨部分,通过凹腹、敛臀、裹胯、束尾使腰后拱、臀上兜,像熊腰圆弓之状。

从马派、李派心意拳的龙腰说看,显然是主指腰腹,次指全身。

从戎先生所讲的熊腰看,显然是一种静态与动态束裹势,而不是完整的身法聚展势。

而龙腰说,既能使身腰似龙蛇一样,柔若无骨,活泼自在;又能凹腹拱腰束裹吞化顾打与养丹聚气蓄力,也能伸展吐扑拧腰挺腰凸腹,心动尾点气吐丹抖、劲催三节惊四稍呼应和合发劲击敌。

三熊膀

戴心意为鹰膀,戎先生这样讲:像雄鹰傲立束膀敛翅,以规范习拳者肩肘手,做到吸胸、垂肘、抱膀、沉肩。

接谈猴背:模仿猴背曲以蓄劲、展若崩弓。

其实没有必要用鹰膀、猴背来相凑,熊膀本身蕴含松肩沉肘、含胸紧背曲以蓄劲,展若崩弓、炸似惊雷发劲击敌之内质。

四鹰捉

戴心意没有鹰捉,而有鹰膀;李心意没有鹰捉,只有鹰捉练用法;鹰捉独在马心意六艺中占有一席之位。

身势法六艺不含鹰捉是不完整的,“出手如挫,回手如钩”;“步步不离鸡腿,把把不离鹰捉,势势不离虎扑”。

皆言鹰捉的重要性,更进一步讲,不仅臂手要有鹰捉与虎扑势,而且整个

身躯四肢皆要有捉扑聚展势。

但在心意拳的法理中,又讲鹰形进取,熊形顾守。

将鹰形同进、扑、击、取划等号,也不无道理。

总而言之,鹰捉与虎扑,熊顾与鹰击皆言聚展变通相合、养用变通相合、顾打变通相合、化发变通相合,体现了心意拳运动阴阳变通和合对立而统一的规律。

五虎豹头

戎先生讲:……,这头部随身势束展而俯仰的身法,便是六式之一的“虎豹头”,其所法式者,是虎、豹奔跑追逐猎物时,后腿超越前腿时腰背如弓,前腿前跨时腰背展放,虎或豹头与其身躯形成俯仰之势,而双眸盯视前方猎物之头姿始终不变。

很显然,戎先生谈出了虎豹头的一个重要意蕴。

以笔者之见,虎豹头的主要内蕴应是,一为练用要体现虎豹扑食时的霸气与警心;二是练用要重视保护自己的头部,重点进取对手的头部;三是练用随身势法的纵横高低进退反侧、攻防顾打化发、聚展动静虚实诸般阴阳变通和合的心意拳运动形式,头部亦应有进退、旋转、俯仰之势。

所谓头领头打。

真正体现出“心意作功,心意取人”;“练时无人似有人,战时有人似无人”;“战略上藐视敌人,战术上重视敌人”;“步步不离鸡腿,把把不离鹰捉,势势不离

虎扑”;“头为第一拳,无头不叫拳,丹为拳之本,无丹无实力,足为拳之基,无足无根基”

拳论真意所在。

六雷声

戴心意有雷声,但不列六艺中;李心意舍去;雷声独在马心意六艺中存在。

拳论中讲:“心颤而内俱动,气自丹田而生,如虎之狠,如龙之警,气发而为声,手随声落”。

可见古传心意拳是有雷声的。

马心意列入六艺中是宗传;戴心意单列也不无道理;李心意演化的王大成亦有雷声;独李心意舍去,中高级功法又有加练者,但方法与作用却有所不同,李仲轩先生发表的《尚云祥说“虎豹雷音”》一文就说明了问题。

拳家姜容樵先生与马心意传人谭全胜先生等人认为:形意拳(指李心意)涉俗将雷声舍去。

此论错矣!姬心意发展至李心意与车心意后认为,雷声虽有促进发力、震敌惊敌的作用,但于养生,与内功积累有副作用,故舍去。