固体物质的溶解度

- 格式:ppt

- 大小:1.59 MB

- 文档页数:1

易溶物质的溶解度范围

溶解度是指在特定温度和压力下,一定量溶剂中可以溶解的溶质的最大量。

不同物质的溶解度范围差异很大,主要取决于溶质与溶剂之间的相互作用力。

一般来说,极性物质容易溶解于极性溶剂,非极性物质容易溶解于非极性溶剂。

这是由于"像溶像"的化学原理所决定的。

此外,温度、压力等因素也会影响溶解度。

1. 固体物质的溶解度范围

- 盐类(如NaCl)、糖类等极性无机/有机物质在水中的溶解度较高,可达数克至数百克/100毫升。

- 大多数金属氧化物、金属氢氧化物等离子化合物在水中的溶解度较低,通常在毫克/100毫升量级。

- 非极性有机物,如长链烷烃、脂肪等在水中几乎不溶解。

2. 液体物质的溶解度范围

- 极性液体(如醇类)在水中具有较高的溶解度,可达任意比例混溶。

- 非极性液体(如烃类)在水中的溶解度极低,通常在毫克/100毫升量级。

3. 气体物质的溶解度范围

- 一些极性气体(如氨、二氧化硫等)在水中的溶解度较高。

- 大多数非极性气体(如氮气、氧气等)在水中溶解度较低,大约在

20-60毫克/100毫升范围内。

溶解度是物质在溶剂中溶解的一个重要参数,对化学反应、生产过程等都有重要影响。

了解不同物质在不同溶剂中的溶解度范围,对于合理选择溶剂、控制反应条件等都非常必要。

固体物质的溶解度的影响因素

溶解度是指溶质在溶剂中溶解所能达到的相对浓度,它是影响溶解过程的重要

因素,其值由不同的实际因素决定,例如温度、压力、溶剂性质及它们的相互作用。

以下梳理出溶解度的影响因素:

首先,温度有助于溶解度的增加。

一般来说,只要溶物的熔点比溶剂低,就会

随着温度升高而溶解度升高。

其次,压力也会影响溶解度;溶物在适当压力作用下,通常会溶解在溶剂中得较快,因此溶解的速度会变快,溶解度也会增加。

此外,溶剂的性质也具有重要作用;由于不同的溶剂之间溶解能力的差别,溶物需要更强的能量投入,以使它在不同的溶剂中得到更好的溶解,所以他们的溶解度也是不同的。

此外,溶物和溶剂间的相互作用也很重要。

结合反应会减少溶质的结合能力,这样溶质就容易溶解在溶剂中,因此溶解度也会提高。

总而言之,溶解度受温度、压力、溶剂性质及它们之间的相互作用等实际因素

的影响。

因此,要提高溶解度,可以通过调整这些因素,有效地改变实际条件,以达到较理想的溶解度。

学习方法报社 全新课标理念,优质课程资源

1

三步理解溶解度 一、含义

溶解度是一定温度下、在一定量溶剂里溶质溶解的最大限度。

固体物质的溶解度表示在一定温度下,某固态物质在100 g 溶剂里达到饱和状态时所溶解的质量。

了解溶解度的含义,要把握四个要素:一定的温度、100 g 溶剂(水)、饱和状态、溶解溶质的质量。

二、表示方法

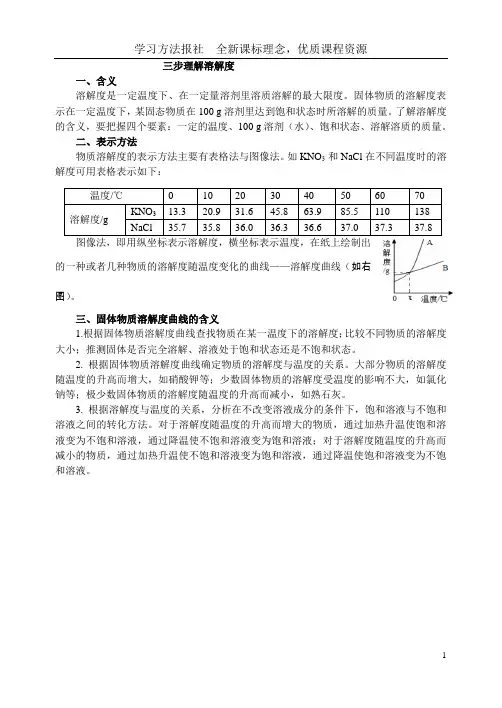

物质溶解度的表示方法主要有表格法与图像法。

如KNO 3和NaCl 在不同温度时的溶解度可用表格表示如下:

图像法,即用纵坐标表示溶解度,横坐标表示温度,在纸上绘制出的一种或者几种物质的溶解度随温度变化的曲线——溶解度曲线(如右图)。

三、固体物质溶解度曲线的含义

1.根据固体物质溶解度曲线查找物质在某一温度下的溶解度;比较不同物质的溶解度大小;推测固体是否完全溶解、溶液处于饱和状态还是不饱和状态。

2. 根据固体物质溶解度曲线确定物质的溶解度与温度的关系。

大部分物质的溶解度随温度的升高而增大,如硝酸钾等;少数固体物质的溶解度受温度的影响不大,如氯化钠等;极少数固体物质的溶解度随温度的升高而减小,如熟石灰。

3. 根据溶解度与温度的关系,分析在不改变溶液成分的条件下,饱和溶液与不饱和溶液之间的转化方法。

对于溶解度随温度的升高而增大的物质,通过加热升温使饱和溶液变为不饱和溶液,通过降温使不饱和溶液变为饱和溶液;对于溶解度随温度的升高而减小的物质,通过加热升温使不饱和溶液变为饱和溶液,通过降温使饱和溶液变为不饱和溶液。

溶解度的概念是什么意思溶解度的概念1、固体物质的溶解度是指在一定的温度下,某物质在100克溶剂里达到饱和状态时所溶解的克数。

在未注明的情况下,通常溶解度指的是物质在水里的溶解度。

2、气体的溶解度通常指的是该气体(其压强为1标准大气压)在一定温度时溶解在1体积水里的体积数。

通常把在室温(20度)下:溶解度在10g/100g水以上的物质叫易溶物质;溶解度在1~10g/100g水叫可溶物质;溶解度在0.01g~1g/100g水的物质叫微溶物质;溶解度小于0.01g/100g水的物质叫难溶物质.可见溶解是绝对的,不溶解是相对的。

不同状态溶解度的基本情况固体溶解度固体物质的能容溶解度是指在一定的温度下,某物质在100克溶剂里达到饱和状态时所溶解的质量,用字母s表示,其单位是“g/100g水”。

在未注明的情况下,通常溶解度指的是物质在水里的溶解度。

例如:在20℃时,100g水里最多能溶36g氯化钠(这时溶液达到饱和状态),在20℃时,氯化钠在水里的溶解度是36g。

气体溶解度在一定温度和压强下,气体在一定量溶剂中溶解的最高量称为气体的溶解度。

常用定温下1体积溶剂中所溶解的最多体积数来表示。

如20℃时100mL水中能溶解1.82mL氢气,则表示为1.82mL/100mL水等。

气体的溶解度除与气体本性、溶剂性质有关外,还与温度、压强有关,其溶解度一般随着温度升高而减少,由于气体溶解时体积变化很大,故其溶解度随压强增大而显著增大。

关于气体溶解于液体的溶解度,在1803年英国化学家W.亨利,根据对稀溶液的研究总结出一条定律,称为亨利定律。

【提示】如果不指明溶剂,通常所说的溶解度是指物质在水里的.溶解度。

另外,溶解度不同于溶解速度。

搅拌、振荡、粉碎颗粒等增大的是溶解速度,但不能增大溶解度。

溶解度也不同于溶解的质量,溶剂的质量增加,能溶解的溶质质量也增加,但溶解度不会改变。

实例大部分固体随温度升高溶解度增大,如硝酸钾。

少部分固体溶解度受温度影响不大,如食盐(氯化钠)。

固体的溶解度概念溶解度是指某一固体物质在某一温度下,在一定的体积的溶剂中的溶解量的大小。

它是指在固定条件下,一段时间内,某一固体物质完全溶解到某一体积溶剂中所需要的质量。

溶解度随温度的变化而变化,一般而言,随着温度的升高,溶解度也会增加。

溶解度也受溶剂性质和溶质性质的影响,在一定温度条件下,溶剂对同一溶质有不同的溶解度。

溶解度用来衡量某一固体物质在一定温度下,在固定体积的溶剂中的溶解量。

溶解度的大小取决于温度,体积和溶剂的性质。

在一定温度下,一定量的溶剂能够完全溶解某一定量的溶质,这就是一种溶解度。

换句话说,溶解度是指某一固体物质在某一温度下,在一定的体积的溶剂中的溶解量的大小。

溶解度的大小取决于温度,温度越高,溶解度越大,反之温度越低,溶解度越小。

这是因为随着温度的升高,分子粒子的运动速度也会增加,从而增加分子粒子与溶质之间的接触面积,从而增加溶质的溶解度。

另外,溶质和溶剂本身的性质也会影响溶解度,当溶质与溶剂的性质接近时,它们之间的相互作用较小,从而降低溶解度。

除温度外,溶剂的体积也会影响溶解度。

一般而言,体积越小,溶质和溶剂之间的相互作用越小,溶解度越低,反之体积越大,溶质和溶剂之间的相互作用越大,溶解度越高。

此外,溶剂本身的性质也会影响溶解度。

溶剂越稠,溶质越难溶解,溶解度越低,反之溶剂越稀,溶质越容易溶解,溶解度越高。

最后,溶质本身的性质也会影响溶解度。

一般而言,溶质的密度越高,表面越粗糙,溶解度越低。

同样,溶质的极性越强,溶解度越高。

总之,溶解度是某一固体物质在某一温度下,在固定体积的溶剂中的溶解量。

它受温度、溶剂体积、溶剂性质和溶质性质的影响。

随着温度的升高,溶解度也会增加;而随着体积的增加,溶解度也会增加。

溶剂的性质也会影响溶质的溶解度,当溶剂和溶质的性质接近时,它们之间的相互作用较小,溶解度会降低。

溶质本身的性质也会影响溶解度,溶质的密度越高,极性越强,溶解度越高。

几种固体物质的溶解度曲线引言溶解度是指单位溶剂中能够溶解的最大量溶质。

固体物质的溶解度是一个重要的物化性质,对于理解溶液的形成和研究反应动力学等方面具有重要意义。

不同固体物质在不同温度下的溶解度表现出不同的趋势,可以通过绘制溶解度曲线来直观地展示这些变化规律。

本文将针对几种常见固体物质,分别探讨它们在水中的溶解度随温度变化的规律,并绘制相应的溶解度曲线。

1. 食盐(氯化钠)食盐是一种常见的无机盐类,其主要成分为氯化钠(NaCl)。

在常温下,食盐为固体状态。

我们将研究食盐在水中的溶解度随温度变化的规律。

实验方法1.准备一定量的食盐和去离子水。

2.将一定量的食盐加入一系列已经预先称好并标有不同温度标记(如10℃、20℃、30℃等)的容器中。

3.将每个容器放入恒温水浴中,保持不同温度下的稳定状态。

4.等待一段时间,直到食盐完全溶解。

5.用玻璃棒搅拌溶液,以确保食盐充分溶解。

6.使用饱和溶液过滤装置过滤出溶液,并将过滤后的溶液收集在干燥的容器中。

7.使用电子天平称量所得的溶液质量。

结果与讨论根据实验数据,我们可以绘制食盐在水中的溶解度曲线。

以下是数据和相应曲线图:温度(℃)溶解度(g/100g水)10 2620 3630 3940 4350 3860 36从实验结果可以看出,随着温度的升高,食盐在水中的溶解度呈现递增趋势。

这符合一般固体物质在溶剂中的溶解规律。

随着温度升高,溶剂分子的动能增加,使其更容易克服固体颗粒间的相互作用力,从而使固体物质更容易溶解。

石蜡是一种常见的烷烃类有机化合物,主要成分为长链烷烃。

在常温下,石蜡为固体状态。

我们将研究石蜡在水中的溶解度随温度变化的规律。

实验方法1.准备一定量的石蜡和去离子水。

2.将一定量的石蜡加入一系列已经预先称好并标有不同温度标记(如10℃、20℃、30℃等)的容器中。

3.将每个容器放入恒温水浴中,保持不同温度下的稳定状态。

4.等待一段时间,直到石蜡完全溶解。

几种固体物质的溶解度曲线引言溶解度是指在一定温度下,溶质在溶剂中所能溶解的最大量。

固体物质的溶解度受到多种因素的影响,如温度、压力和化学性质等。

本文将探讨几种常见固体物质的溶解度曲线,包括盐类、糖类和气体。

盐类的溶解度曲线盐类是指由阳离子和阴离子组成的化合物。

常见的盐类有氯化钠、硫酸钠等。

盐类在水中的溶解度随着温度的升高而增加,这是因为随着温度升高,水分子运动加剧,能够更好地与盐离子相互作用,从而增加了盐类的溶解度。

如图所示,盐类的溶解度曲线呈现出一个随着温度升高而递增的趋势。

当温度较低时,盐类只能部分溶解在水中;随着温度升高,其溶解度逐渐增加,直到达到饱和溶解度。

超过饱和溶解度后,盐类会析出形成晶体。

糖类的溶解度曲线糖类是指由碳、氢、氧原子组成的有机化合物,如蔗糖、葡萄糖等。

糖类的溶解度与温度的关系较为复杂,一般情况下,随着温度的升高,糖类的溶解度也会增加。

如图所示,糖类的溶解度曲线呈现出一个递增的趋势。

随着温度升高,糖分子之间的相互作用减弱,使得糖分子更容易与水分子相互作用而溶解在水中。

然而,在一定温度范围内,有些特定类型的糖类可能存在反溶解现象,即随着温度升高,其溶解度反而下降。

气体的溶解度曲线气体在液体中的溶解度也受到温度和压力等因素的影响。

一般情况下,随着温度升高或压力降低,气体的溶解度会增加。

如图所示,气体的溶解度曲线呈现出一个随着温度升高而递减的趋势。

这是因为随着温度升高,液体中的分子运动加剧,气体分子更容易从液相逸出;同时,温度升高还会降低液相中分子之间的相互作用力,使得气体分子更容易溶解在液体中。

结论固体物质的溶解度受到多种因素的影响,包括温度、压力和化学性质等。

盐类在水中的溶解度随着温度的升高而增加,糖类一般情况下也是如此,但在特定情况下可能存在反溶解现象。

气体在液体中的溶解度则随着温度升高而递减。

了解固体物质的溶解度曲线对于实际应用具有重要意义,可以指导我们合理控制和利用这些物质。

初中化学固体溶解度的定义(化学溶解度概念并举例) 各位老铁们好,相信很多人对初中化学固体溶解度的定义都不是特别的了解,因此呢,今天就来为大家分享下关于初中化学固体溶解度的定义以及化学溶解度概念并举例的问题知识,还望可以帮助大家,解决大家的一些困惑,下面一起来看看吧!本文目录固体溶解度影响固体溶解度大小的因素有哪些溶解度随温度升高而降低的物质有哪些固体物质溶解度与什么有关呢固体物质的溶解度受温度的影响,可分为哪三种情况化学溶解度概念并举例固体溶解度受温度影响的三种情况固体溶解度固体的溶解度概念:在一定温度下,某固体物质在100g溶剂里达到饱和状态时所溶解的质量,叫做这种物质在这种溶剂里的溶解度.在理解固体的溶解度概念时,要抓住五个要点:①“在一定温度下”:因为每种固体物质的溶解度在一定温度下有一个对应的定值,但这定值是随温度变化而变化的,所以给某固体物质的溶解度时,必须指出在什么温度下的溶解度才有意义.②“在100g溶剂里”:溶剂质量有规定的值,统一为100g,但并不是100g溶液,在未指明溶剂时,一般是指水.③“饱和状态”:所谓饱和状态,可以理解为,在一定温度下,在一定量的溶剂里,溶质的溶解达到了最大值.④“所溶解的质量”:表明溶解度是有单位的,这个单位既不是度数(°),也不是质量分数(%),而是质量单位“g”.⑤“在这种溶剂里”:就是说必须指明在哪种溶剂里,不能泛泛地谈溶剂.因为同一种物质在不同的溶剂里的溶解度是不相同的.影响固体溶解度大小的因素有哪些①溶质、溶剂本身的性质。

同一温度下溶质、溶剂不同,溶解度不同。

②温度。

大多数固态物质的溶解度随温度的升高而增大;少数物质(如氯化钠)的溶解度受温度的影响很小;也有极少数物质(如熟石灰)的溶解度随温度的升高而减小。

影响气体溶解度的因素:①温度:温度越高,气体溶解度越小;②压强:压强越大,气体溶解度越大。

溶解度随温度升高而降低的物质有哪些溶解度随温度升高而降低的物质有Ca(OH)2、Li2SO4、Li2CO3、Na2SO4、La2SO4、Ce2(SO4)3、CdSeO4、Er2(SO4)3、CeSeO4。

二、溶解度1.固体物质的溶解度:在一定温度下,某固体物质在100 g溶剂里达到饱和状态时所溶解的质量。

2.溶解度四要素:一定温度、100 g溶剂、饱和状态、溶质质量。

3.影响因素:影响溶解性大小的因素主要是溶质、溶剂的本性,其次是温度(固体溶质)或温度和压强(气体溶质)等。

固体物质的溶解度一般随温度的升高而增大,其中变化较大的如硝酸钾、变化不大的如氯化钠,但氢氧化钙等少数物质比较特殊,溶解度随温度的升高反而减小。

4.溶解度曲线:(1)表示:物质的溶解度随温度变化的曲线。

(2)意义:①表示同一种物质在不同温度时的溶解度;②可以比较同一温度时,不同物质的溶解度的大小;③表示物质的溶解度受温度变化影响的大小等。

5.气体的溶解度(1)定义:在压强为101 kPa和一定温度时,气体溶解在1体积水里达到饱和状态时的气体体积。

(2)五要素:101 kPa、一定温度、1体积水、饱和状态、气体体积。

(3)影响因素:温度、压强.升高温度,气体溶解度减小;降低温度,气体溶解度增大.增大压强,气体溶解度增大;减小压强,气体溶解度减小。

【例题2】对照溶解度概念分析“36 g食盐溶解在100 g水中,所以食盐的溶解度为36 g”这句话应怎样改正。

【解析】溶解度概念包括四要素:“一定的温度”“100 g溶剂”“饱和状态”“溶质的质量”。

题中错误之处在于:一没有指明在什么温度下,因为物质的溶解度随温度的改变而改变。

二没有指明是否达到饱和状态,所以不正确。

【答案】在20 ℃时,36 g NaCl溶解在100 g水中恰好达到饱和状态,所以20 ℃时NaCl的溶解度为36 g。

【例题3】甲、乙物质的溶解度均随温度的升高而增大。

在10 ℃时,在20 g水中最多能溶解3 g甲物质;在30 ℃时,将23 g乙物质的饱和溶液蒸干得到3 g乙物质。

则20 ℃时甲、乙两种物质的溶解度的关系是()A.甲=乙 B.甲<乙C.甲>乙 D.无法确定【解析】比较不同物质的溶解度大小,一定要在相同温度下进行。

固体溶解度三条曲线引言固体溶解度是指在一定温度下,在溶剂中单位体积所溶解的固体物质的质量。

它是描述溶解过程中固体在溶液中溶解程度的重要指标。

固体溶解度受多种因素的影响,其中之一就是温度。

在不同温度下,固体溶解度常常呈现出不同的变化规律。

为了更好地了解固体溶解度与温度的关系,我们常常绘制固体溶解度三条曲线。

三条曲线的概念固体溶解度三条曲线通常指的是饱和溶解度曲线、过饱和溶解度曲线和不饱和溶解度曲线。

下面将详细介绍每一条曲线的特点。

饱和溶解度曲线饱和溶解度曲线是指在一定温度下,随着溶质在溶剂中的溶解度增加,最终达到一定的饱和状态时所绘制的曲线。

饱和溶解度曲线通常呈现出逐渐增加的趋势,随着溶质溶解度的增加,曲线的斜率也会逐渐变小,直至趋于平缓。

在饱和溶解度曲线上,溶解度为最大值,此时溶液呈饱和状态。

过饱和溶解度曲线过饱和溶解度曲线是指在一定温度下,溶解度超过饱和状态所绘制的曲线。

过饱和溶解度曲线通常呈现出先增加后减少的趋势。

当达到饱和状态后,继续向溶液中加入溶质,溶液中会发生过饱和现象。

过饱和溶解度曲线上,在超过饱和状态后,溶质的溶解度逐渐减小,直至达到新的平衡状态。

不饱和溶解度曲线不饱和溶解度曲线是指在一定温度下,溶液中溶质溶解度随溶质的添加而增加的曲线。

不饱和溶解度曲线通常呈现出随溶质添加量的增加而逐渐增加的趋势。

在不饱和溶解度曲线上,可以通过调整溶质添加量来控制溶质的溶解度,以满足实际需求。

影响固体溶解度的因素固体溶解度受多种因素的影响,主要包括温度、压力和溶液成分等。

其中,温度是最重要的影响因素。

随着温度的升高,固体溶解度通常会增加。

这是因为在高温下,分子活动能力增强,固体的结构不稳定,溶解度也较高。

此外,压力的变化对固体溶解度的影响相对较小,只在一些特殊情况下才会显著影响溶解度。

溶液成分对固体溶解度的影响也比较明显,不同物质的溶解度差别很大。

固体溶解度三条曲线的应用固体溶解度三条曲线的研究对于实际应用具有重要的意义。

固体物质的溶解度随温度变化的规律Na(OH)的溶解度随温度的升高而变小NaCL的溶解度随温度的升高而几乎不变KNO3等的溶解度随温度的升高而几乎变大固体物质的溶解度随温度变化的情况可分为三类:(1)大部分固体物质溶解度随温度的升高而增大;(2)少数物质溶解度受温度的影响很小;(3)极少数物质溶解度随温度的升高而减小。

固体溶解度固体物质的溶解度是指在一定的温度下,某物质在100克溶剂里达到饱和状态时所溶解的质量,用字母s表示,其单位是“g/100g水”。

在未注明的情况下,通常溶解度指的是物质在水里的溶解度。

例如:在20℃时,100g水里最多能溶36g氯化钠(这时溶液达到饱和状态),我们就说在20℃时,氯化钠在水里的溶解度是36g。

基本信息中文名称固体溶解度外因温度、压强(气体)因溶质和溶剂本身的性质可溶大于等于1g小于10g提示物质在水里的溶解度定义固体物质的溶解度是指在一定的温度下,某物质在100克溶剂里达到饱和状态时所溶解的质量,用字母s表示,其单位是"g/100g水"。

在未注明的情况下,通常溶解度指的是物质在水里的溶解度。

例如:在20℃时,100g水里最多能溶36g氯化钠(这时溶液达到饱和状态),我们就说在20℃时,氯化钠在水里的溶解度是36g。

【提示】如果不指明溶剂,通常所说的溶解度是指物质在水里的溶解度。

另外,溶解度不同于溶解速度。

搅拌、振荡、粉碎颗粒等增大的是溶解速度,但不能增大溶解度。

溶解度也不同于溶解的质量,溶剂的质量增加,能溶解度溶质质量也增加,但溶解度不会改变。

简介指固体物质在100g溶剂内达到饱和状态时溶解度质量。

物质的溶解性溶解性溶解度(20℃)易溶大于等于10g可溶大于等于1g小于10g微溶大于等于0.01g小于1g难(不)溶不溶小于0.01g影响物质溶解度的因素?内因:溶质和溶剂本身的性质。

外因:温度、压强(气体)。

主要影响固体的溶解度是温度。

对于大多数固体,温度越高,固体的溶解度越大。

固体物质的溶解度随温度变化的规律Na(OH)的溶解度随温度的升高而变小NaCL的溶解度随温度的升高而几乎不变KNO3等的溶解度随温度的升高而几乎变大固体物质的溶解度随温度变化的情况可分为三类:(1)大部分固体物质溶解度随温度的升高而增大;(2)少数物质溶解度受温度的影响很小;(3)极少数物质溶解度随温度的升高而减小。

固体溶解度固体物质的溶解度是指在一定的温度下,某物质在100克溶剂里达到饱和状态时所溶解的质量,用字母s表示,其单位是“g/100g水”。

在未注明的情况下,通常溶解度指的是物质在水里的溶解度。

例如:在20℃时,100g水里最多能溶36g氯化钠(这时溶液达到饱和状态),我们就说在20℃时,氯化钠在水里的溶解度是36g。

基本信息中文名称固体溶解度外因温度、压强(气体)内因溶质和溶剂本身的性质可溶大于等于1g小于10g提示物质在水里的溶解度定义固体物质的溶解度是指在一定的温度下,某物质在100克溶剂里达到饱和状态时所溶解的质量,用字母s表示,其单位是"g/100g水"。

在未注明的情况下,通常溶解度指的是物质在水里的溶解度。

例如:在20℃时,100g水里最多能溶36g氯化钠(这时溶液达到饱和状态),我们就说在20℃时,氯化钠在水里的溶解度是36g。

【提示】如果不指明溶剂,通常所说的溶解度是指物质在水里的溶解度。

另外,溶解度不同于溶解速度。

搅拌、振荡、粉碎颗粒等增大的是溶解速度,但不能增大溶解度。

溶解度也不同于溶解的质量,溶剂的质量增加,能溶解度溶质质量也增加,但溶解度不会改变。

简介指固体物质在100g溶剂内达到饱和状态时溶解度质量。

物质的溶解性溶解性溶解度(20℃)易溶大于等于10g可溶大于等于1g小于10g微溶大于等于0.01g小于1g难(不)溶不溶小于0.01g影响物质溶解度的因素?内因:溶质和溶剂本身的性质。

外因:温度、压强(气体)。

主要影响固体的溶解度是温度。

对于大多数固体,温度越高,固体的溶解度越大。

溶解度法测定固体物质溶解度的一般原则溶解度是指在特定温度和压力下,单位体积溶剂中能溶解的最大物质量。

溶解度是物质溶解特性的重要指标,对于很多实际应用具有重要意义。

溶解度的测定方法有很多种,其中溶解度法是一种常用且简便的实验方法。

一、实验原理溶解度法测定固体物质溶解度的原理基于物质在溶剂中的溶解过程。

当溶剂分子与物质分子之间的相互作用力大于物质分子与物质分子之间的相互作用力时,物质会溶解于溶剂中,形成溶液。

溶解度的大小取决于溶质和溶剂之间的相互作用力。

二、实验步骤1. 准备工作:确定实验所需的溶剂和溶质,准备好相应的量筒、烧杯、搅拌棒等实验器材。

2. 称取溶质:使用天平准确称取一定质量的固体溶质。

3. 加入溶剂:将称取的溶质加入烧杯中,并加入适量的溶剂,开始搅拌。

4. 搅拌溶解:使用搅拌棒搅拌烧杯中的溶液,直到固体完全溶解为止。

5. 饱和度测试:继续向烧杯中加入少量的溶质,搅拌溶液,直到出现不溶物为止。

此时,溶液达到了饱和状态。

6. 记录数据:记录实验过程中所使用的溶质的质量以及加入的溶质的质量,计算溶解度。

三、注意事项1. 保持温度稳定:溶解度与温度密切相关,所以在实验过程中需要保持温度的稳定性,避免温度变化对实验结果的影响。

2. 搅拌均匀:搅拌溶液可以加快溶解速度,确保固体溶质均匀溶解在溶液中,避免不溶物的存在影响溶解度的测定结果。

3. 确定饱和状态:通过不断加入溶质并搅拌,直到出现不溶物,即可确定溶液达到了饱和状态。

4. 重复实验:为了提高实验结果的准确性和可靠性,可以进行多次实验并取平均值。

四、应用与意义溶解度的测定对于很多领域具有重要意义。

在药物研发中,溶解度是评价药物的溶解性和生物利用度的重要指标之一。

在环境科学中,溶解度是评价水体中化学物质溶解程度和水体污染程度的重要参数。

在材料科学中,溶解度是评价材料的可溶性和稳定性的重要指标。

总结:溶解度法是一种常用的测定固体物质溶解度的方法,其原理基于物质在溶剂中的溶解过程。