病毒感染的致病机制ppt课件

- 格式:ppt

- 大小:3.19 MB

- 文档页数:8

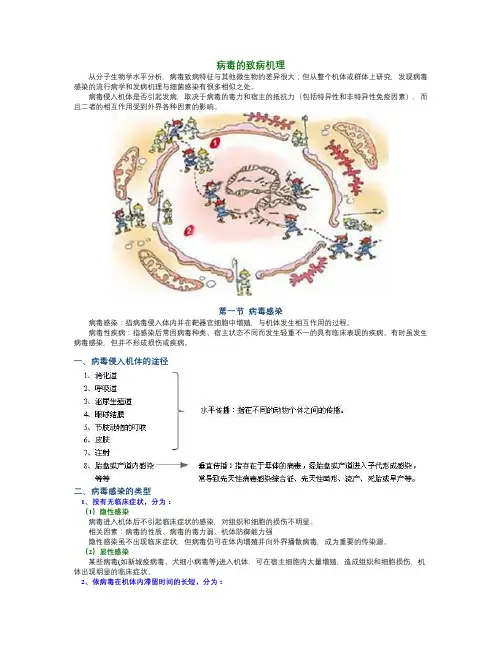

病毒的致病机理从分子生物学水平分析,病毒致病特征与其他微生物的差异很大;但从整个机体或群体上研究,发现病毒感染的流行病学和发病机理与细菌感染有很多相似之处。

病毒侵入机体是否引起发病,取决于病毒的毒力和宿主的抵抗力(包括特异性和非特异性免疫因素),而且二者的相互作用受到外界各种因素的影响。

第一节病毒感染病毒感染:指病毒侵入体内并在靶器官细胞中增殖,与机体发生相互作用的过程。

病毒性疾病:指感染后常因病毒种类、宿主状态不同而发生轻重不一的具有临床表现的疾病。

有时虽发生病毒感染,但并不形成损伤或疾病。

一、病毒侵入机体的途径二、病毒感染的类型1、按有无临床症状,分为:(1)隐性感染病毒进入机体后不引起临床症状的感染,对组织和细胞的损伤不明显。

相关因素:病毒的性质、病毒的毒力弱、机体防御能力强隐性感染虽不出现临床症状,但病毒仍可在体内增殖并向外界播散病毒,成为重要的传染源。

(2)显性感染某些病毒(如新城疫病毒、犬细小病毒等)进入机体,可在宿主细胞内大量增殖,造成组织和细胞损伤,机体出现明显的临床症状。

2、依病毒在机体内滞留时间的长短,分为:(1)急性感染病毒侵入机体后,在细胞内增殖,经数日以至数周的潜伏期后突然发病。

在潜伏期内,病毒增殖到一定水平,造成靶细胞损伤,甚至死亡,从而导致组织器官的损伤和功能障碍,出现临床症状。

宿主动员非特异性和特异性免疫因素清除病毒。

特点是潜伏期短、发病急、病程数日至数周;病后常获得特异性免疫(因此,特异性抗体可作为受过感染的证据)(2)持续性感染病毒可长期持续存在于感染动物体内数月、数年,甚至数十年,一般不显示临床症状;或存在于体外培养的细胞中而不显示细胞病变。

持续性病毒感染有病毒和机体两方面的因素:机体免疫功能低下,无力完全清除病毒;病毒在免疫因子不能到达的部位生长;有些病毒可产生缺损型干扰颗粒(DIP);某些病毒基因可整合道宿主细胞的基因组中;某些病毒无免疫原性(如朊病毒),不产生免疫应答;某些病毒对免疫细胞亲嗜,使免疫功能发生障碍或消失。