第五次实验: 碳钢的非平衡组织观察

- 格式:ppt

- 大小:6.54 MB

- 文档页数:37

碳钢非平衡组织

碳钢的非平衡组织是指在加热和冷却过程中形成的不稳定组织结构。

碳钢是由铁和碳组成的合金,其中碳的含量通常在0.02%至2.1%之间。

在非平衡条件下,由于加热和冷却速度的快速

变化,碳钢内部的组织结构可能会发生变化,使其组织结构不稳定。

在加热过程中,碳钢的非平衡组织包括奥氏体、渗碳体、贝氏体等。

奥氏体是在高温下形成的一种组织,具有面心立方结构。

渗碳体是在奥氏体中形成的一种碳化物,其中碳原子会渗透到铁的晶体结构中,使其硬化和变脆。

贝氏体是在快速冷却条件下形成的一种组织,具有板条状的结构,具有较高的强度和韧性。

在冷却过程中,碳钢的非平衡组织包括马氏体和残余奥氏体。

马氏体是在快速冷却中形成的一种组织,具有板条状或针状的结构,具有较高的硬度和脆性。

残余奥氏体是在冷却过程中未完全转变成马氏体的奥氏体组织,具有较低的硬度和较高的韧性。

碳钢的非平衡组织对其性能和用途具有重要影响。

通过调控加热和冷却条件,可以控制碳钢的非平衡组织,以实现所需的性能和用途要求。

实验五铁碳合金平衡组织的观察与分析一、实验目的1.熟悉铁碳合金在平衡状态下的显微组织特征。

2.了解由平衡组织估算亚共析钢含碳量的方法。

二、实验说明研究铁碳合金的平衡组织是分析钢铁材料性能的基础。

所谓平衡组织,是指合金在极其缓慢冷却条件下得到的组织。

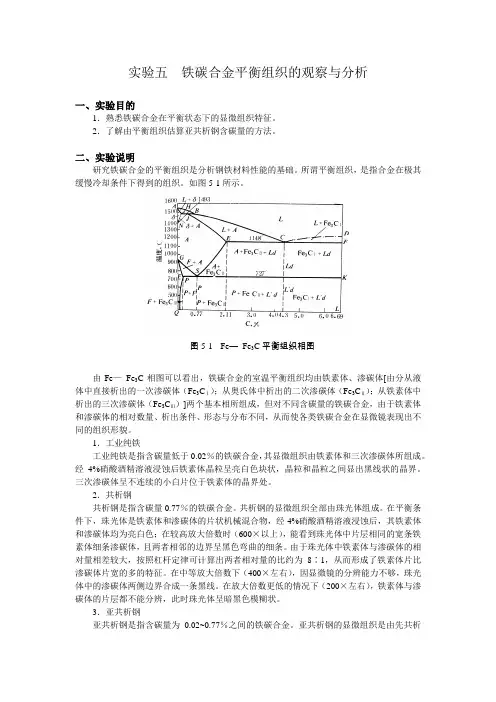

如图5-1所示。

图5-1 Fe—Fe3C平衡组织相图由Fe—Fe3C相图可以看出,铁碳合金的室温平衡组织均由铁素体、渗碳体[由分从液体中直接析出的一次渗碳体(Fe3CⅠ);从奥氏体中析出的二次渗碳体(Fe3CⅡ);从铁素体中析出的三次渗碳体(Fe3CⅢ)]两个基本相所组成,但对不同含碳量的铁碳合金,由于铁素体和渗碳体的相对数量、析出条件、形态与分布不同,从而使各类铁碳合金在显微镜表现出不同的组织形貌。

1.工业纯铁工业纯铁是指含碳量低于0.02%的铁碳合金,其显微组织由铁素体和三次渗碳体所组成。

经4%硝酸酒精溶液浸蚀后铁素体晶粒呈亮白色块状,晶粒和晶粒之间显出黑线状的晶界。

三次渗碳体呈不连续的小白片位于铁素体的晶界处。

2.共析钢共析钢是指含碳量0.77%的铁碳合金。

共析钢的显微组织全部由珠光体组成。

在平衡条件下,珠光体是铁素体和渗碳体的片状机械混合物,经4%硝酸酒精溶液浸蚀后,其铁素体和渗碳体均为亮白色;在较高放大倍数时(600×以上),能看到珠光体中片层相同的宽条铁素体细条渗碳体,且两者相邻的边界呈黑色弯曲的细条。

由于珠光体中铁素体与渗碳体的相对量相差较大,按照杠杆定律可计算出两者相对量的比约为8∶1,从而形成了铁素体片比渗碳体片宽的多的特征。

在中等放大倍数下(400×左右),因显微镜的分辨能力不够,珠光体中的渗碳体两侧边界合成一条黑线。

在放大倍数更低的情况下(200×左右),铁素体与渗碳体的片层都不能分辨,此时珠光体呈暗黑色模糊状。

3.亚共析钢亚共析钢是指含碳量为0.02~0.77%之间的铁碳合金。

亚共析钢的显微组织是由先共析铁素体(呈亮白色块状)与珠光体(呈暗黑色)组成。

实验三碳钢的非平衡组织及常用金属材料显微组织观察实验目的概述实验内容实验方法实验报告思考题一、实验目的1. 观察碳钢经不同热处理后的显微组织。

2. 熟悉碳钢几种典型热处理组织——M、T、S、M回火、T回火、S回火等组织的形态及特征。

3. 熟悉铸铁和几种常用合金钢、有色金属的显微组织。

4. 了解上述材料的组织特征、性能特点及其主要应用。

TOP二、概述1. 碳钢热处理后的显微组织碳钢经退火、正火可得到平衡或接近平衡组织,经淬火得到的是不平衡组织。

因此,研究热处理后的组织时,不仅要参考铁碳相图,而且更主要的是参考钢的等温转变曲线(C曲线)。

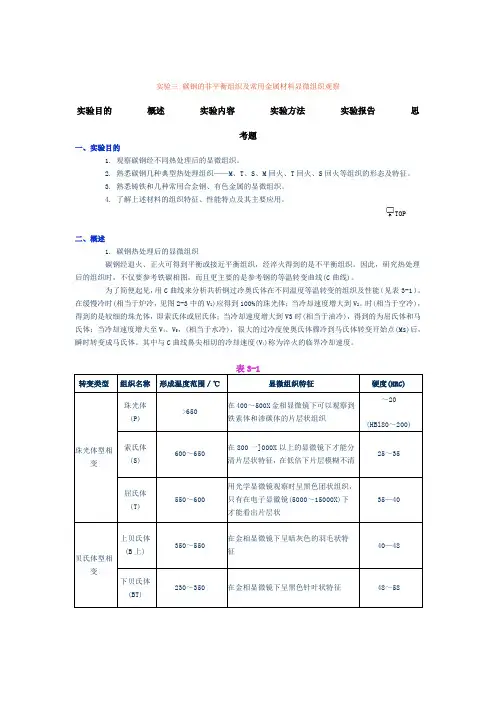

为了简便起见,用C曲线来分析共析钢过冷奥氏体在不同温度等温转变的组织及性能(见表3-1)。

在缓慢冷时(相当于炉冷,见图2-3中的V1)应得到100%的珠光体;当冷却速度增大到V2。

时(相当于空冷),得到的是较细的珠光体,即索氏体或屈氏体;当冷却速度增大到V3时(相当于油冷),得到的为屈氏体和马氏体;当冷却速度增大至V4、V5,(相当于水冷),很大的过冷度使奥氏体骤冷到马氏体转变开始点(Ms)后,瞬时转变成马氏体。

其中与C曲线鼻尖相切的冷却速度(V4)称为淬火的临界冷却速度。

转变类型组织名称形成温度范围/℃显微组织特征硬度(HRC)珠光体型相变珠光体(P)>650在400~500X金相显微镜下可以观察到铁索体和渗碳体的片层状组织~20(HBl80~200)索氏体(S)600~650在800一]000X以上的显微镜下才能分清片层状特征,在低倍下片层模糊不清25~35屈氏体(T)550~600用光学显微镜观察时呈黑色团状组织,只有在电子显徽镜(5000~15000X)下才能看出片层状35—40贝氏体型相变上贝氏体(B上)350~550在金相显微镜下呈暗灰色的羽毛状特征40—48下贝氏体(BT)230~350在金相显微镜下呈黑色针叶状特征48~58马氏体型相变马氏体(M)<230在正常淬火温度下呈细针状马氏体(隐晶马氏体),过热淬火时则呈粗大片状马氏体60~65亚共析钢的C曲线与共析钢相比,只是在其上部多了一条铁素体先析出线,当奥氏体缓慢冷却时(相当于炉冷,如图2-3中V1:),转变产物接近平衡组织,即珠光体和铁素体。

碳钢的热处理操作、非平衡组织观察及硬度测定一、实验目的1、了解碳钢的热处理操作;2、研究加热温度、冷却速度、回火温度对碳钢性能的影响;3、观察热处理后钢的组织及其变化;4、了解硬度计的原理,初步掌握洛氏硬度计的使用。

二、综合实验项目概述1.钢的热处理热处理是将钢加热到一定温度,经过一定时间的保温,然后以一定速度冷却下来的操作,通过这样的工艺过程钢的组织和性能将发生改变。

通常加热、保温的目的是为了得到成分均匀的细小的奥氏体晶粒,亚共析碳钢的完全退火、正火、淬火的加热温度范围是A C3+30~50℃,过共析钢的球化退火及淬火加热温度是A C1+30~50℃,过共析钢的正火温度是AC cm+30~50℃,保温时间根据钢种,工件尺寸大小,炉子加热类型等由经验公式决定。

碳钢的过冷奥氏体在Ac1~550℃范围内发生珠光体转变,形成片状铁素体和渗碳体的机械混合物。

依据片层厚薄的不同有粗片状珠光体(P),细片状珠光体——索氏体(S)和极细片状珠光体——屈氏体(T)之分。

硬度随片距的减小(转变温度的降低)而升高。

碳钢的过冷奥氏体在550~350℃之间发生贝氏体转变,生成由平行铁素体条和条间短杆状渗碳体构成的上贝氏体(B上)。

在光学显微镜下呈黑色羽毛状特征。

过冷奥氏体在350℃~Ms之间等温得到黑色针状的下贝氏体(B下),它是由针状铁素体和其上规则分布的细小片状碳化物组成。

过冷奥氏体以超过临界速度的快冷至Ms以下温度,将发生马氏体转变,生成碳在α-Fe中的过饱和固溶体——马氏体。

常见的有板条马氏体(碳<0.2%)、针(片)状(碳>1.0%)马氏体以及由它们构成的混合组织(碳为0.2%~1.0%)。

随转变温度的降低钢的硬度升高。

普通热处理分为退火、正火、淬火和回火。

钢加热到一定温度保温后缓慢冷却(通常随炉冷却)至500℃以下空冷叫退火,得到接近平衡态的组织。

奥氏体化的钢在空气中冷却叫正火,得到先共析钢铁素体(或渗碳体)加伪珠光体。

钢的非平衡组织特征与性能分析一、实验目的1.观察常用钢经不同热处理后的显微组织。

2.掌握热处理工艺对钢组织和性能的影响。

3.熟悉常用钢典型热处理组织的形态及特征。

二、实验内容概述碳钢经退火、正火可得到平衡或接近平衡组织,经淬火得到的是非平衡组织。

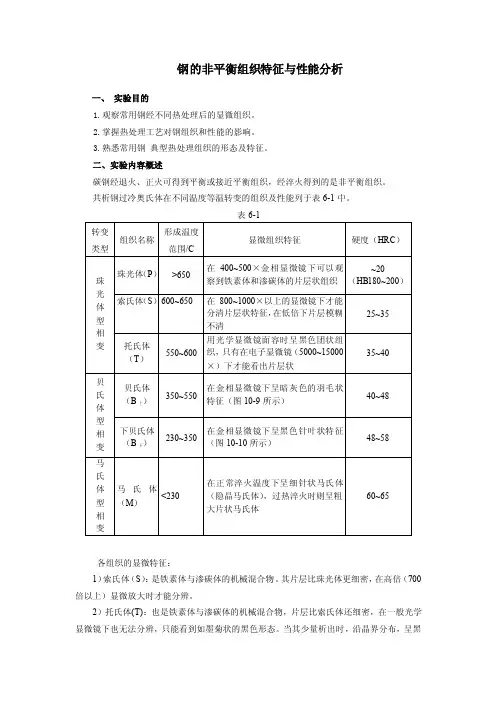

共析钢过冷奥氏体在不同温度等温转变的组织及性能列于表6-1中。

表6-1各组织的显微特征:1)索氏体(S):是铁素体与渗碳体的机械混合物。

其片层比珠光体更细密,在高倍(700倍以上)显微放大时才能分辨。

2)托氏体(T):也是铁素体与渗碳体的机械混合物,片层比索氏体还细密,在一般光学显微镜下也无法分辨,只能看到如墨菊状的黑色形态。

当其少量析出时,沿晶界分布,呈黑色网状,包围着马氏体;当析出量较多时,呈大块黑色团状,只有在电子显微镜下才能分辨其中的片层(见图6-1);3)贝氏体(B ) 为奥氏体的中温转变产物,它也是铁素体与渗碳体的两相混合物。

在显微形态上,主要有三种形态:上贝氏体是由成束平行排列的条状铁素体和条间断续分布的渗碳体所组成的非层状组织。

当转变量不多时,在光学显微镜下为与束的铁素体条向奥氏体晶内伸展,具有羽毛状特征。

在电镜下,铁素体以几度到十几度的小位向差相互平行,渗碳体则沿条的长轴方向排列成行,如图6-2。

下贝氏体是在片状铁素体内部沉淀有碳化物的两相混合物组织。

它比淬火马氏体易受浸蚀,在显微镜下呈黑色针状(如图6-3)。

在电镜下可以见到,在片状铁素体基体中分布有很细的碳化物片,它们大致与铁素体片的长轴成55~60o 的角度。

粒状贝氏体是最近十几年才被确认的组织。

在低、中碳合金钢中,特别是连续冷却时(如正火、热轧空冷或焊接热影响区)往往容易出现,在等温冷却时也可能形成。

它的形成温度范围大致在上贝氏体转变温度区的上部,由铁素体和它所包围的小岛状组织所组成。

4)马氏体(M ):是碳在aFe 中的过饱和固溶体。

马氏体的形态按含碳量主要分两种,即板条状和针状(如图6-4、6-5所示)图6-1 托氏体+马氏体 图6-2 上贝氏体+马氏体图6-3 下贝氏体 图6-4 回火板条马氏体板条状马氏体一般为低碳钢或低碳合金钢的淬火组织。

![实验五 碳钢热处理后的显微组织观察[1]](https://uimg.taocdn.com/7b43c1c48bd63186bcebbc8d.webp)

实验五 碳钢热处理后的显微组织观察一、 实验目的(1)观察和研究碳钢经不同形式热处理后显微组织的特点。

(2)了解热处理工艺对碳钢硬度的影响。

二、 实验设备及材料(1)光学金相显微镜;(2)碳钢经热处理后的组织试样;三、实验原理1.钢的退火和正火组织亚共析成分的碳钢经完全退火后得到接近于平衡状态的组织(见实验一图)。

过共析成分的碳钢球化退火后组织中的二次渗碳体及珠光体中的渗碳体呈颗粒状,如图一所示。

45钢正火后的组织(图二)比退火后的组织细,珠光体的相对量也比退火组织高,原因在于正火的冷却速度比退火的冷却速度大。

图一 T12钢球化退火 图二 45钢正火2.钢的淬火组织45钢加热到760℃(即A C1~A c3间,然后水中冷却(这种淬火称为不完全淬火),得到马氏体和铁素体组织,如图三所示。

图中呈暗色针状为马氏体,白色块状为铁素体。

45钢860℃正常淬火后组织为细小的马氏体,如图四所示。

45钢经1000℃过热淬火组织为粗大的马氏体,如图五所示。

45钢860℃油冷(V冷< V K)后的组织为亮白色的马氏体和呈暗黑色块状分布于晶界处的屈氏体,如图六所示。

T12钢正常加热温度淬火后的显微组织为细小的针状马氏体和白色的颗粒状渗碳体(图七)。

当淬火加热温度过高(如1000℃)时,显微组织出现粗大的马氏体,并有一定数量(15%~30%)的亮白色的残余奥氏体存在于马氏体针间(图八)。

图三 45钢760℃淬火 图四 45钢860℃淬火图五 45钢1000℃淬火 图六 45钢860℃油淬图七 T12钢780℃淬火 图八 T12钢1000℃淬火3.淬火后的回火组织钢经淬火后得到的马氏体和残余奥氏体均为不稳定组织,具有向稳定的铁素体和渗碳体的两相混合物组织转变的倾向。

通过回火,将淬火钢加热(低于A 1线温度),可促进这个转变过程的进行。

淬火钢经不同温度回火得到以下三种组织:(1)回火马氏体淬火钢经低温回火(150℃~250℃)后得到回火马氏体,因容易受浸蚀,故颜色比淬火马氏体深,呈暗黑色(图九)。

实验六铁碳合金显微组织的观察及分析实验项目名称:碳钢非平衡组织观察实验项目性质:普通实验所属课程名称:金属材料与热处理实验计划学时:2一、实验目的(1)观察碳钢经不同热处理后的基本组织。

(2)了解热处理工艺对钢组织和性能的影响。

(3)熟悉碳钢几种曲型热处理组织——M、T、S、M回火、S回火等组织的形态及特征。

二、实验内容和要求碳钢经退火、正火可得到平衡或接近平衡组织;经淬火得到的是不平衡组织。

铁碳合金缓冷后的显微组织基本上与铁碳相图所预料的各种平衡组织相符合,但在快冷条件下的显微组织就不能用铁碳合金相图来加以分析,而应由过冷奥氏体等温转变曲线(C曲线)来确定。

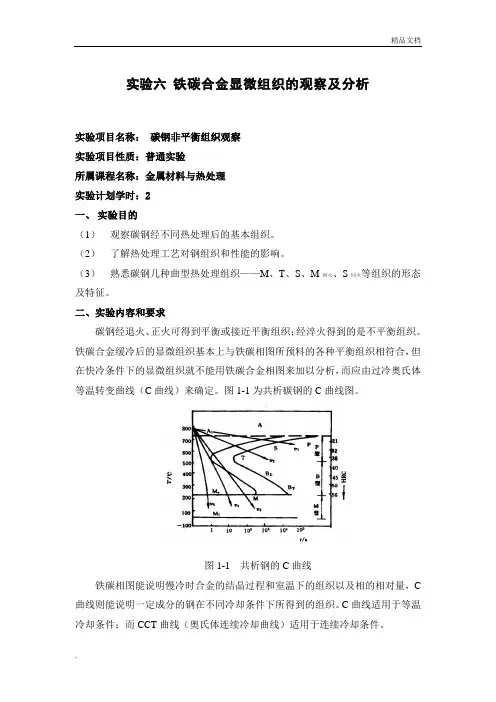

图1-1为共析碳钢的C曲线图。

图1-1 共析钢的C曲线铁碳相图能说明慢冷时合金的结晶过程和室温下的组织以及相的相对量,C 曲线则能说明一定成分的钢在不同冷却条件下所得到的组织。

C曲线适用于等温冷却条件;而CCT曲线(奥氏体连续冷却曲线)适用于连续冷却条件。

按照不同的冷却条件,过冷奥氏体将在不同的温度范围发生不同类型的转变。

通过金相显微镜观察,可看出过冷奥氏体各种转变产物的组织形态各不相同。

1.共析钢等温冷却时的显微组织共析钢过冷奥氏体在不同温度等温转变的组织及性能列于表1-1中。

2.共析钢连续冷却时的显微组织共析钢奥氏体,在慢冷时(相当于炉冷,见图1-1的v1)应得到100%珠光体;当冷却速度增大到v2时(相当于空冷),得到的是较细的珠光体,即索氏体或屈氏体;当冷却速度增大到v3时(相当于油冷),得到的为屈氏体和马氏体;当冷却速度增大到v4、v5(相当于水冷),很大的过冷度使奥氏体骤冷到马氏体转变开始点(Ms)后,瞬时转变马马氏体。

其中与C曲线鼻尖相切的冷却速度(v4)称为淬火的临界冷却速度。

3.亚共析钢和过共析钢连续冷却时的显微组织亚共析钢的C曲线与共析钢相比,只是在其上部多了一条铁素体先析出线,见图1-2所示。

当奥氏体缓冷时(相当于炉冷,如图1-2的v1)转变产物接近平衡组织,即珠光体和铁素体。

非平衡组织观察分析实验小报告

实验目的:

1. 了解钢的热处理工艺:退火、正火、淬火、回火;

2. 了解加热温度、冷却速度、回火温度等主要因素对热处理后组织的影响;

3. 观察分析碳钢热处理后的显微组织。

实验内容:

观察分析碳钢热处理后的显微组织,并采集图像、添加标尺。

实验结果:

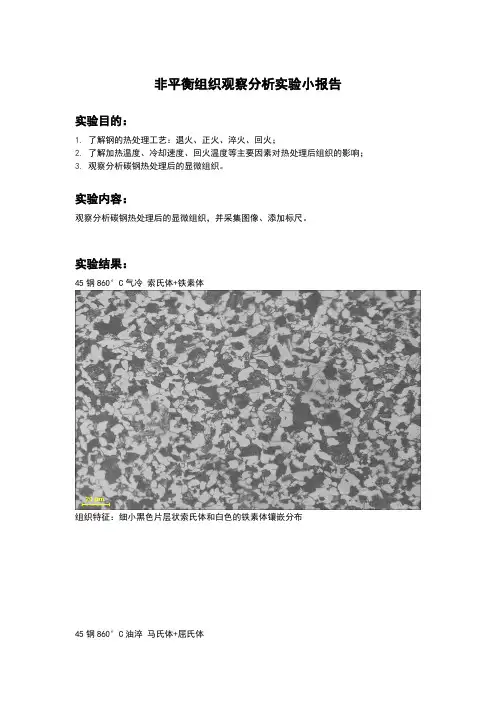

45钢860°C气冷索氏体+铁素体

组织特征:细小黑色片层状索氏体和白色的铁素体镶嵌分布

45钢860°C油淬马氏体+屈氏体

组织特征:针状马氏体晶粒呈块状,晶界处夹杂黑色的片层状屈氏体45钢860°C水淬马氏体

组织特征:马氏体呈黑色针状

45钢860°C水淬+600°C回火回火索氏体

组织特征:片层的白色铁素体与渗碳体(被腐蚀呈黑色)的双相混合组织T12钢760°C球化退火马氏体+二次渗碳体+残余奥氏体

组织特征:黑色针状马氏体上均匀分布的球状白色碳化物的组织

T12钢780°C水淬+200°C回火球化体

组织特征:层片状珠光体上均匀镶嵌球状的白色渗碳体T12钢1100°C水淬马氏体+残余奥氏体

组织特征:黑色羽毛状。

热处理后一、实验目的•观察和分析碳钢经不同热处理后的显微组织特征。

•了解不同热处理工艺对碳钢组织和性能的影响。

二、实验原理概述钢在热处理条件下所得到的组织与钢的平衡组织有很大差别。

退火、正火、淬火的冷却速度不同,会使钢得到不同的组织,其力学性能或物理性能也不同。

本实验主要观察过冷奥氏体在不同等温温度范围内转变产物的组织。

根据C曲线可知,奥氏体在冷却过程中将得到不同的组织。

碳钢经热处理后的组织是:退火、正火后可得到接近平衡的组织,淬火后的组织为不平衡组织。

•钢的退火组织•钢的正火组织•钢的淬火组织•钢淬火后的回火组织•钢的退火组织完全退火热处理工艺主要适用于亚共析钢(如40钢和45钢),经完全退火后钢的组织接近于平衡状态的组织。

45钢的退火组织如图1所示,为铁素体加珠光体。

过共析钢一般采用球化退火热处理工艺,T12钢经球化退火后的组织如图2所示。

二、实验原理概述25μm图1 45钢的退火组织白色有晶界的颗粒状为铁素体,黑色或层片状的为珠光体。

二、实验原理概述20μm 图2 T12钢球化退火组织组织中的二次渗碳体和珠光体中的渗碳体都呈球状或粒状(图中均匀分布的细小粒状组织)。

二、实验原理概述•钢的正火组织由于正火的冷却速度大于退火的冷却速度,因此,在相同碳含量的情况下,正火后得到的金相组织一般要比退火后的组织细,珠光体的相对含量也比退火组织中的相对要多。

45钢正火后的金相组织如图3所示。

二、实验原理概述图3 45钢的正火组织二、实验原理概述•钢的淬火组织(1)贝氏体组织贝氏体是在等温淬火条件下得到的淬火组织,根据转变温度的不同,贝氏体分为两种类型:在500-350℃之间的转变产物为上贝氏体;在350℃~Ms之间的转变产物为下贝氏体。

20μm图4 上贝氏体组织上贝氏体是由成簇的平行排列的板条状铁素体和沿其边界分布的细条状渗碳体所组成,其形态就像羽毛,所以又称之为羽毛状贝氏体。

20μm图5 下贝氏体组织下贝氏体是铁素体呈针片状并互成一定角度,在铁素体的针片上分布着碳化物短针,在光学显微镜下下贝氏体成黑色针片状组织,如图5所示。

碳钢的热处理及非平衡组织观察碳钢是指含有0.02%至2.11%碳的铁碳合金,是最常见的钢材之一、热处理是通过加热和冷却等工艺来改变材料的物理和力学性能的过程。

在碳钢的热处理中,常见的工艺包括退火、正火、淬火和回火等,各个工艺对应的非平衡组织观察也有所不同。

首先是退火工艺。

退火是将钢材加热到一定温度,然后缓慢冷却的过程。

通过退火处理,碳钢中的过饱和固溶体会形成晶粒,同时还能消除应力和负的显微组织。

在退火过程中,可以观察到一些非平衡组织。

例如,在较高温度下(通常在固溶体区域内),钢材中的过饱和固溶体形成的亚结构可以通过电子显微镜进行观察。

此外,通过退火处理,钢材中的非均匀位错分布和析出相等也可以被观察到。

其次是正火工艺。

正火是将钢材加热到一定温度,然后用适当速度冷却的过程。

正火处理在提高材料硬度和强度方面非常有效。

在正火过程中,可以观察到非平衡组织的形成。

例如,在冷却速率较高的情况下,钢材中会形成马氏体,在金相显微镜下可以观察到马氏体的形貌和分布。

此外,正火处理还可以导致一些晶体缺陷的形成,如晶界偏析、位错堆积等,这些缺陷可以通过电子显微镜和X射线衍射来观察。

然后是淬火工艺。

淬火是将钢材加热至临界温度以上,然后迅速冷却的过程。

淬火处理可以获得高硬度和高强度的钢材。

在淬火过程中,可以观察到许多非平衡组织。

例如,在冷却速率非常快的情况下,钢材中的奥氏体会发生相变,形成马氏体。

在金相显微镜下,可以观察到马氏体的形貌和分布,并通过衍射技术来分析其结构。

最后是回火工艺。

回火是将淬火后的钢材再次加热至较低温度,然后适当冷却的过程。

回火处理可以改善淬火后的钢材的韧性和稳定性。

在回火过程中,可以观察到一些非平衡组织的形成和变化。

例如,在回火温度较高的情况下,马氏体会开始分解,形成回火马氏体和残留奥氏体。

通过金相显微镜和衍射技术,可以观察到这些非平衡组织的形貌和分布,并进一步分析其对材料性能的影响。

综上所述,碳钢的热处理对材料的物理和力学性能具有显著的影响。

[教学设计]铁碳合金非平衡组织观察实验四铁碳合金非平衡组织观察一、实验目的识别铁碳合金在不同热处理状态下的显微组织加深对TTT曲线的理解及非平衡状态下钢的成份热处理工艺、组织之间的关系的认识。

二(实验原理碳钢经热处理后的组织,可以是平衡或接近平衡状态(如退火、正火)的组织,也可是不平衡组织(如淬火组织),因此在研究热处理后的组织时,不但要参考铁碳相图,还要利用C曲线。

铁碳相图能说明慢冷时不同碳质量分数的铁碳合金的结晶过程和室温下的组织,计算相的质量分数。

C曲线则能说明一定成分的铁碳合金在不同冷却条件下的转变过程,及能得到哪些组织,如图4-1。

1(冷却时所得的各种组织组成物的形态a(珠光体(图4-2) 珠光体是奥氏体高温转变的产物,根据其片层间距的大小可分为:(1)珠光体(P)是铁素体与渗碳体的机械混合物,层片较粗。

(2)索氏体(s)是铁素体与渗碳体的机械混合物。

其层片比珠光体更细密,在显微镜的高倍(700倍以上)放大下才能分辨。

(3)屈氏体(T)也是铁素体与渗碳体的机械混合物。

片层比索氏体更细密,在一般光学显微镜下无法分辨,只能看到如墨菊状的黑色组织。

当其少量析出时,沿晶界分布呈黑色网状包围马氏体。

当析出量较多时,呈大块黑色晶团状。

只有在电子显微镜下才能分辨其中的片层。

b(贝氏体贝氏体是奥氏体中温转变的产物,也是铁素体与渗碳体的两相混合物,但其金相形态与珠光体类组织不同,并因钢的成分和形成温度不同而有差别。

其组织形态主要有二种:(1)上贝氏体(B) 上贝氏体是由成束平行排列的条状铁素体和条间断续分布的渗碳体所组成的非层状组织。

当转变量不多时,在光学显微镜下为成束的铁素体条向奥氏体晶界内伸展,具有羽毛状特征。

在电镜下铁素体以几度到十几度的小位向差相互平列,渗碳体沿条的长轴方向排列成行。

(2)下贝氏体下贝氏体是在片状铁索体内部沉淀有碳化物的混合物组织。

由于下贝氏体易受浸蚀,所以在显微镜下呈黑色针状,在电镜下是以片状铁索体为基体,其中分布着很细的碳化物片,大致与铁索体片的长轴呈55。

实验二碳钢的热处理及非平衡组织观察一、实验目的1. 了解退火、正火、淬火及回火等普通热处理的基本工艺与生产。

2. 认识碳钢典型的热处理组织,了解不同加热温度、不同冷却速度及不同回火温度对所得组织的影响。

二、实验内容实验一中我们研究了铁碳合金的平衡组织,即缓冷后的组织。

它完全符合铁碳状态图所得出的结果,而非平衡组织,通俗的理解就是在较快的冷速下所得到的组织,除退火外,正火、淬火或回火所得的组织都为不平衡组织。

1. 状态图可决定热处理的加热温度和可以进行哪一类热处理。

但热处理后的产物尚需视冷却速度而定,这样就需要运用过冷奥氏体等温转变曲线(C曲线)来决定。

而钢的回火后组织又必须结合钢的回火相变原理去理解。

图1为共析钢由TTT曲线推测过冷奥氏体连续冷却所获转变产物。

A1为临界线(727℃),Ms为马氏体转变开始温度。

以不同冷却速度进行冷却。

根据冷却曲线和“C”曲线相交的位置可以判断出奥氏体转变产物是什么组织。

V k——表示转变为马氏体的最小冷速。

V1——相当于退火冷速(炉冷),产物为片状珠光体。

V2——相当于正火冷速(空冷),产物为索氏体,索氏体也是α+Fe3C的机械混合物,与珠光体不同的是其片状较细,在放大倍数较高的显微镜观察时可以分辨清楚(一般800~1000倍)V3——相当于在油中冷却,产物为屈氏体+马氏体。

屈氏体也是α+Fe3C的机械混合物只是片状更细,故要在更高放大倍数下才能分辨。

普通金相显微镜分辨不清,呈黑色团块状。

V4——相当于在水中冷却(淬火),产物为马氏体+残余奥氏体。

马氏体(M)是碳在α—Fe中的过饱和固溶体,其组织特征呈亮白色针状。

针与针之间的夹角一般为60°或120°,针的粗细与原来γ的晶粒度有密切的关系。

若选取热处理加热温度过高,则由于γ晶粒很粗大,淬火后的M针也粗大。

这种情况下钢的韧性很低。

正常淬火温度下,M针应很细,呈隐针状。

钢在淬火后常保留某些未转变的奥氏体,称为残余奥氏体,它与一般的奥氏体没有什么区别。

碳钢热处理后的组织和性能变化的分析实验一、实验目的1、观察和研究碳钢经不同形式热处理后其显微组织的特点。

2、了解热处理工艺对钢组织和性能的影响。

3、了解硬度测定的基本原理及应用范围。

4、了解洛氏硬度试验机的主要结构及操作方法。

5、掌握金属显微试样的制作过程,正确地制作所要观察的试件。

二、实验内容1、制作经热处理后的试样,完成打磨、刨光、浸蚀的所有制作步骤。

2、热处理后的试件进行硬度测试。

3、热处理后的试样进行组织观察分析和比较。

三、实验设备的使用和注意事项(一)硬度计的原理、使用和注意事项金属的硬度可以认为是金属材料表面在接触应力作用下的抵抗塑性变形的一种能力。

硬度测量能够验出金属材料软硬程度的数量概念。

由于在金属表面以下不同深处材料所承受的应力和所发生的变形程度不同,因而硬度值可以综合地反映压痕附近局部体积内金属的弹性、微量塑变抗力、塑变强化能力以及大量形变抗力。

硬度值越高,表明金属抵抗塑性变形能力越大,材料产生塑性变形就越困难。

另外,硬度与其它机械性能(如强度指标σb及塑性指标ψ和δ)之间有着一定的内在联系,所以从某种意义上说硬度的大小对于机械零件或工具的使用性能及寿命具有决定性意义。

硬度的试验方法很多,在机械工业中广泛采用压入法来测定硬度。

压入法硬度试验的主要特点是:(1)试验时应力状态最软(即最大切应力远远大于最大正应力),因而不论是塑性材料还是脆性材料均能发生塑性变形。

(2)金属的硬度与强度指标之间存在如下近似关系:σb=K·HB式中:σb——材料的抗拉强度值HB——布氏硬度值K——系数退火状态的碳钢K=0.34~0.36合金调质钢K=0.33~0.35有色金属合金K=0.33~0.53(3)硬度值对材料的耐磨性、疲劳强度等性能也有定性的参考价值,通常硬度高,这些性能也就好。

在机械零件设计图纸上对机械性能的技术要求,往往只标注硬度值,其原因就在于此。

(4)硬度测定后由于仅在金属表面局部体积内产生很小压痕,并不损坏零件,因而适合于成品检验。

实验4:碳钢的热处理操作、组织观察及硬度测定综合实验一、实验目的1. 了解硬度计的原理、初步掌握布氏、洛氏硬度计的使用;2. 了解碳钢的热处理工艺操作;3. 研究碳钢加热温度、冷却速度、回火温度对钢性能的影响;4. 观察热处理后的组织及其变化。

二、实验内容1.按表1中的热处理工艺进行操作,并对热处理后的各样品进行硬度测定,将硬度值填入表1中。

注:保温时间可按1分钟/每毫米直径计算;回火保温时间均为30分钟,然后取出空冷。

12. 观察下列表2热处理后的金相试样,并画出组织示意图。

三、实验原理(一)硬度计的原理1.洛氏硬度洛氏硬度是以顶角为120°的金刚石圆锥体(或直径为Φ1.588㎜的淬火钢球)作压头,以规定的试验力使其压入试样表面。

试验时,先加初试验力,然后加主试验力。

压入试样表面之后卸除主试验力,在保留初试验力的情况下,根据试样表面压痕深度,确定被测金属材料的洛氏硬度值。

洛氏硬度值由h的大小确定,压入深度h越大,硬度越低;反之,则硬度越高。

一般说来,按照人们习惯上的概念,数值越大,硬度越高。

因此采用一个常数c减去h来表示硬度的高低。

并用每0.002mm的压痕深度为一个硬度单位。

由此获得的硬度值称为洛氏硬度值,用符号HR表示。

由此获得的洛氏硬度值HR 为一无名数,试验时一般由试验机指示器上直接读出。

洛氏硬度的三种标尺中,以HRC应用最多,一般经淬火处理的钢或工具都采用HRC测量。

在中等硬度情况下,洛氏硬度HRC与布氏硬度HBS之间关系约为1:10,如40HRC 相当于400HBS 。

如50HRC,表示用HRC标尺测定的洛氏硬度值为50。

硬度值应在有效测量范围内(HRC为20-70)为有效。

2.布氏硬度布氏硬度是以一定的试验力如:187.5kg\250kg\3000kg等载荷把用一定直径的钢球或硬质合金球压入材料表面,保持一段时间,去载后,负荷与压痕面积之比值,即为布氏硬度值(HBS\HBW),单位为N/mm2。