篆体书法之名闻遐迩

- 格式:doc

- 大小:117.00 KB

- 文档页数:1

张樾丞奉命篆刻“开国大印”作者:刘夏来源:《百年潮》2013年第12期在今天的北京琉璃厂,有一家图章墨盒刻字店,名叫“同古堂”,其创始人是著名篆刻家,有“铁笔圣手”之誉的张樾丞先生。

1949年,张樾丞奉命篆刻“中华人民共和国中央人民政府之印”即“开国大印”。

中华人民共和国开国之印,现珍藏在国家博物馆里,形制为方形铜印。

与金铸玉制、炫耀家天下威权的封建王朝的御玺相比,这方材质普通的印章彰显了共和国权力归于人民的现代国家理念。

字体选用了宋体字,与传统国玺的篆体字有着本质的区别,体现了人民政府全心全意为人民服务的性质;印材不是名贵的白玉和绝品田黄,而是普通的铜料,表现出人民政府务实求真的工作精神。

周恩来亲自交办1949年6月,新政协筹备委员会在北平正式成立,第一次全体会议通过了常务委员会名单,推选毛泽东为主任,周恩来、李济深、沈钧儒、郭沫若、陈叔通为副主任。

迅速召开新的政治协商会议,成立民主联合政府,以便领导全国人民,以最快的速度肃清国民党反动派的残余力量,统一全中国,系统地和有步骤地在全国范围内进行行政、经济、文化和国防建设,刻治国印是其中必不可少的工作。

也就在6月,周恩来向清末翰林、杰出的民主人士陈叔通交待了办理国印之事。

国印,代表着中华人民共和国中央人民政府的权力,象征着4亿5千万人民当家作主的国家权威,一定要刻治好,体现出新中国的新面貌。

作为新政协筹委会副主任的陈叔通,工作十分繁忙,他把办理国印之事的一些具体工作托给副秘书长齐燕铭去办。

齐燕铭既是一名精明能干的组织领导者,也是一位颇具眼力的书画篆刻艺术行家。

为了刻治这枚国印,他邀请京城治印名家张樾丞、顿立夫、唐醉石和魏长青共同研究探讨,从治印所用材料、采用字体、印章大小、由谁来刻治,都认真作了研究,提出切实可行的方案,供中央领导决策参考。

历史重任落在张樾丞肩上张樾丞,1883年出生于河北新河县一个贫寒的农民家庭,只读过几年私塾。

14岁那年,他步行数百里来京城琉璃厂刻字铺学艺。

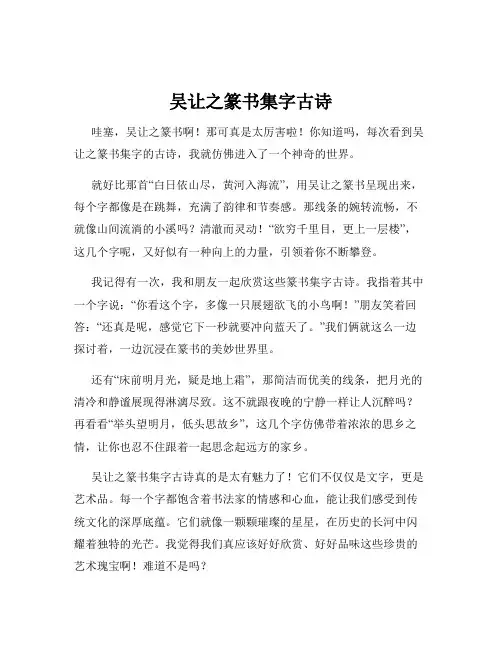

吴让之篆书集字古诗

哇塞,吴让之篆书啊!那可真是太厉害啦!你知道吗,每次看到吴让之篆书集字的古诗,我就仿佛进入了一个神奇的世界。

就好比那首“白日依山尽,黄河入海流”,用吴让之篆书呈现出来,每个字都像是在跳舞,充满了韵律和节奏感。

那线条的婉转流畅,不就像山间流淌的小溪吗?清澈而灵动!“欲穷千里目,更上一层楼”,这几个字呢,又好似有一种向上的力量,引领着你不断攀登。

我记得有一次,我和朋友一起欣赏这些篆书集字古诗。

我指着其中一个字说:“你看这个字,多像一只展翅欲飞的小鸟啊!”朋友笑着回答:“还真是呢,感觉它下一秒就要冲向蓝天了。

”我们俩就这么一边探讨着,一边沉浸在篆书的美妙世界里。

还有“床前明月光,疑是地上霜”,那简洁而优美的线条,把月光的清冷和静谧展现得淋漓尽致。

这不就跟夜晚的宁静一样让人沉醉吗?再看看“举头望明月,低头思故乡”,这几个字仿佛带着浓浓的思乡之情,让你也忍不住跟着一起思念起远方的家乡。

吴让之篆书集字古诗真的是太有魅力了!它们不仅仅是文字,更是艺术品。

每一个字都饱含着书法家的情感和心血,能让我们感受到传统文化的深厚底蕴。

它们就像一颗颗璀璨的星星,在历史的长河中闪耀着独特的光芒。

我觉得我们真应该好好欣赏、好好品味这些珍贵的艺术瑰宝啊!难道不是吗?。

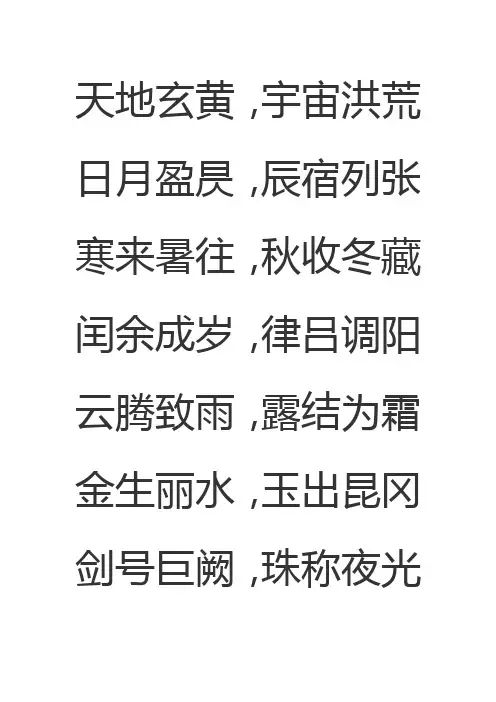

天地玄黄,宇宙洪荒日月盈昃,辰宿列张寒来暑往,秋收冬藏闰余成岁,律吕调阳云腾致雨,露结为霜金生丽水,玉出昆冈剑号巨阙,珠称夜光果珍李柰,菜重芥姜海咸河淡,鳞潜羽翔龙师火帝,鸟官人皇始制文字,乃服衣裳推位让国,有虞陶唐吊民伐罪,周发殷汤坐朝问道,垂拱平章爱育黎首,臣伏戎羌遐迩一体,率宾归王鸣凤在竹,白驹食场化被草木,赖及万方盖此身发,四大五常恭惟鞠养,岂敢毁伤女慕贞洁,男效才良知过必改,得能莫忘罔谈彼短,靡恃己长信使可覆,器欲难量墨悲丝染,诗赞羔羊景行维贤,克念作圣德建名立,形端表正空谷传声,虚堂习听祸因恶积,福缘善庆尺璧非宝,寸阴是竞资父事君,曰严与敬孝当竭力,忠则尽命临深履薄,夙兴温凊似兰斯馨,如松之盛川流不息,渊澄取映容止若思,言辞安定笃初诚美,慎终宜令荣业所基,籍甚无竟学优登仕,摄职从政存以甘棠,去而益咏乐殊贵贱,礼别尊卑上和下睦,夫唱妇随外受傅训,入奉母仪诸姑伯叔,犹子比儿孔怀兄弟,同气连枝交友投分,切磨箴规仁慈隐恻,造次弗离节义廉退,颠沛匪亏性静情逸,心动神疲守真志满,逐物意移坚持雅操,好爵自縻都邑华夏,东西二京背邙面洛,浮渭据泾宫殿盘郁,楼观飞惊图写禽兽,画彩仙灵丙舍旁启,甲帐对楹肆筵设席,鼓瑟吹笙升阶纳陛,弁转疑星右通广内,左达承明既集坟典,亦聚群英杜稿钟隶,漆书壁经府罗将相,路侠槐卿户封八县,家给千兵高冠陪辇,驱毂振缨世禄侈富,车驾肥轻策功茂实,勒碑刻铭盘溪伊尹,佐时阿衡奄宅曲阜,微旦孰营桓公匡合,济弱扶倾绮回汉惠,说感武丁俊义密勿,多士实宁晋楚更霸,赵魏困横假途灭虢,践土会盟何遵约法,韩弊烦刑起翦颇牧,用军最精宣威沙漠,驰誉丹青九州禹迹,百郡秦并岳宗泰岱,禅主云亭雁门紫塞,鸡田赤诚昆池碣石,钜野洞庭旷远绵邈,岩岫杳冥治本于农,务兹稼穑俶载南亩,我艺黍稷税熟贡新,劝赏黜陟孟轲敦素,史鱼秉直庶几中庸,劳谦谨敕聆音察理,鉴貌辨色贻厥嘉猷,勉其祗植省躬讥诫,宠增抗极殆辱近耻,林皋幸即两疏见机,解组谁逼索居闲处,沉默寂寥求古寻论,散虑逍遥欣奏累遣,戚谢欢招渠荷的历,园莽抽条枇杷晚翠,梧桐蚤凋陈根委翳,落叶飘摇游鹍独运,凌摩绛霄耽读玩市,寓目囊箱易輶攸畏,属耳垣墙具膳餐饭,适口充肠饱饫烹宰,饥厌糟糠亲戚故旧,老少异粮妾御绩纺,侍巾帷房纨扇圆洁,银烛炜煌昼眠夕寐,蓝笋象床弦歌酒宴,接杯举殇矫手顿足,悦豫且康嫡后嗣续,祭祀烝尝稽颡再拜,悚惧恐惶笺牒简要,顾答审详骸垢想浴,执热愿凉驴骡犊特,骇跃超骧诛斩贼盗,捕获叛亡布射僚丸,嵇琴阮箫恬笔伦纸,钧巧任钓释纷利俗,并皆佳妙毛施淑姿,工颦妍笑年矢每催,曦晖朗曜璇玑悬斡,晦魄环照指薪修祜,永绥吉劭矩步引领,俯仰廊庙束带矜庄,徘徊瞻眺孤陋寡闻,愚蒙等诮谓语助者,焉哉乎也。

高清单字|杨沂孙篆书廉于博而七言联

廉于取名㓹①于求志,博而不俗文而又儒。

①㓹:同“锐”。

上款“光绪庚辰十二月朔日,大雪初霁,严寒未解,南檐纳日,

书此十六字,觉手僵墨涩,运腕难于称意也。

“,下款“濠叟杨沂孙书于吉祥止止室”。

钤印“观濠居士”,“杨沂孙印”。

尺寸176.9x29.4。

作品书写于一八八零年,时年杨六十七岁。

原作藏台湾省台北故宫博物院。

(公众号《越来粤好》整理,转载请注明出处!)杨沂孙,生于一八一三年,逝于一八八零年,字泳春,号子舆,晚署豪叟,中国江苏常熟城区人。

中国清代书法家。

廉

于

取

名

㓹(锐)

于

求

志

博

而

不

俗

文

而

又

儒

图文由公众号“越来粤好”小编马思整理,转发请注明“图文来自公众号《越来粤好》”!

杨沂孙篆书陶渊明《答庞参军》四条屏

杨沂孙篆书欲知持酒八言联

杨沂孙篆书申屠蟠传并汲黯传四条屏

吴昌硕篆书般若心经十二条屏

高清无水印|哈佛大学图书馆藏袁安碑册页。

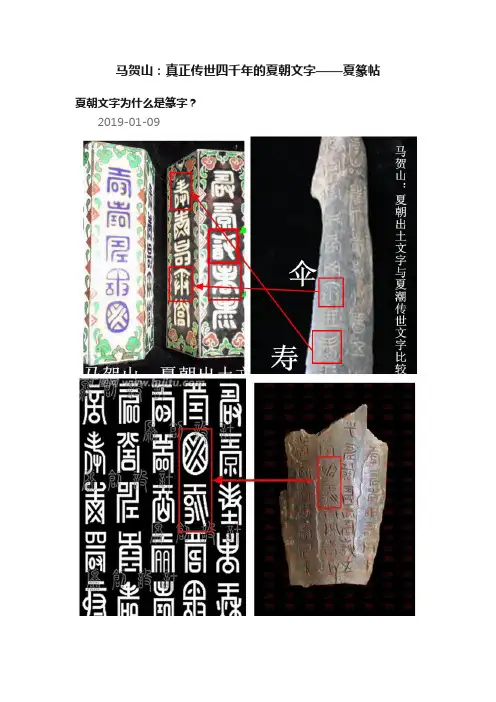

马贺山:真正传世四千年的夏朝文字——夏篆帖夏朝文字为什么是篆字?2019-01-09马贺山在已发现的夏朝文字中,无论是传世的夏朝文字【夏禹书】、【禹王碑】、【莱丘铭】;还是出土的夏朝甲骨文、夏朝象牙文、夏朝玉版文;甚至是黄帝时代的【仓颉书】、曾力先生收藏的三碑书,也都是篆字,这让许多人迷惑不解,认为在商朝甲骨文之前,出现篆字,简直是不可思议的事情,换句话说,就是不可能。

按一般人的思维是,尽管商朝甲骨文是成熟的文字,但它却保持了文字产生时的一些特征,象形、原始、简单、异体字多,一字多形,一字多义,一字多音等。

那么夏朝文字应该什么样?夏朝文字应该比商朝甲骨文还象形、还原始、还简单,就像出土的陶片上的刻划符号一样。

我国著名的首席科学家李学勤先生在【辉煌的中华早期文化】中讲到:“经过多年的发掘和调查,对二里头的面积、内涵都比较清楚了,它符合文明的条件。

二里头有大型宫殿,还有很多的墓葬,出土的青铜器、玉器、陶器上刻着可能是文字的符号,已经是一个文明社会了。

它的时代、地理位置和我们文献记载的夏相吻合,多数学者同意二里头文化是夏文化。

”在这里,李学勤先生判断二里头遗址出土的陶片上的刻划符号是“文字的符号”,而李伯谦先生在《夏文化探索与中国古代文明形成》中进一步阐述了这个观点,他说:考古上发现了不少的夏代城址,一些城址内还有宫殿基址,发现了随葬铜器、玉器、陶器的墓葬,还有非正常死亡的墓。

在一些陶片上有刻划符号,已经是文字,有一些文字甚至可以和商代的甲骨文对照出来。

所以可以肯定夏文化是有文字的。

”从以上的两段的引文中,二位首席科学家已将二里头遗址的一些陶片上的刻划符号,当成夏朝文字了。

实际上,这些陶片上的刻划符号,都是单个出现的,一件陶器上只刻一个符号,它的作用就像结绳记事上的疙瘩一样,它代表什么意思,只有当事人知道,别人的猜测都是不准确的。

我可以告诉广大网友的是,将不是文字的东西,当文字研究,是四十年派的最大失误,将不是文字的东西,说成是原始文字,是一种自欺欺人的不明智行为,根源就在于古文字界的学人,不清楚文字是谁造的?如果真的很清楚,,那也是张冠李戴,指鹿为马,完全受郭沫若先生的影响,在刻划符号的沼泽地里挣扎,他们究竟还要挣扎多久,我推测不会太久了,山东昌乐骨刻文的悲剧下场,预示了刻划符号将偃息旗鼓,尽快退出文字的历史舞台。

篆书字帖范本1.篆书字帖分别是什么篆书是大篆、小篆的统称。

笔法瘦劲挺拔,直线较多。

起笔有方笔、圆笔,也有尖笔,收笔“悬针”较多。

大篆指金文、籀文、六国文字,它们保存着古代象形文字的明显特点。

小篆也称“秦篆”,是秦国的通用文字,大篆的简化字体,其特点是形体均匀齐整、字体较籀文容易书写。

字帖(zìtiè)是供学习书法的人临摹的范本,多为名家墨迹的石刻拓本、木刻印本或影印本。

字帖多为儿童识字练字是习字形时使用,有塑字体的作用。

扩展资料字帖的作用:一般小孩子在刚刚进入校园不久都会有一本字帖,专门用来临摹学习,这是因为小孩子在这个时候接触写字的时间比较短,没有形成自己的书写个性,为了引导孩子正确地书写出美观好看的汉字,字帖对于孩子来说是一种比较有效的练习方式。

临习方法:临摹是学习书法艺术的必经阶段和入门途径,同时,更是书法家终生学习和掌握书法技法的唯一手段。

同时,临摹也是书法创作的必由之路。

因为临摹的过程是对经典法帖审美价值的积累和修正原有书写习惯并使之向更高层次发展的过程。

参考资料来源:百度百科——篆书参考资料来源:百度百科——字帖。

2.学习篆书的好字帖有哪些成年人练字前的准备虽然你们已经跨出了学校,但依然没练就一手好字。

随着年龄的增长,结友、工作的需要,你们自然发觉能写一手漂亮、流利的钢笔字是一种资本,凭着它往往能赢得朋友、领导的青睐;能给你的学习、工作、生活带来许多方便。

于是当你看到自己的字总名象蚯蚓弯弯曲曲,象蝌蚪高高低低,你决心练字了。

注意,并非每个人练字都能见效。

因为他们误入了歧途。

所谓误入歧途是指,原来是为了实用,方便,结果反而写得愈慢,愈不实用,愈不方便。

观其所学的字,笔画想一折三波,抑场顿挫的、学隶书篆体的……。

于是轻则失去耐心,半途而废;重则东施效颦,越练越差。

追究原因,很重要的一点是在练字前没给自己定下一个明确的目标。

因此,练字前的准备,第一件事就是问自己练字的目的何在,给自己定一个目的地。

焦山风景区【概况】焦山风景区位于镇江市区东北的长江之中,山高71米,周长2000余米,占地570亩,是“镇江三山”之一,为5A级风景区。

1953年辟为焦山公园,现占总地面积约1500亩。

焦山向来以山水天成,古朴优雅闻名于世,以其“中流砥柱”的雄伟之势而令人神往。

焦山古时称樵山、狮山、海门山、书法山、狮子山、双峰山等。

因焦山把守着长江入海口,所以称之为“海门山”。

因当地雄姿秀色,满山竹林繁茂,古树葱宪,宛如碧玉浮江,世人爱称其为“浮玉山”。

焦山名称虽多,但自古至今通常用的则是“焦山”,相传北宋真宗时,为纪念东汉末年处士焦光隐居在此,而赐名焦山。

焦山胜迹以古树木、古碑刻和崖铭众多而著名于世。

焦山的寺庙楼阁等建筑也很出色,掩映于绿树丛中,若隐若现,与“金山寺裹山”相反,因而有“焦山山裹寺”之说。

焦山不仅以古朴幽静的自然景观见长,还有众多的人文景观。

下面请大家跟随我的脚步,让我们来共同领略焦山的美景。

【定慧寺】(概况)首先我们要坐船过江,前往焦山南麓游览定慧寺。

定慧寺最初的名字叫普济庵,创建于东汉兴平年间,已有1800多年的历史,是江南最早的寺庙之一。

唐朝时,玄奘大师弟子法宝寂来山创建大雄宝殿。

宋代称为普济禅院,元代又更名为焦山寺,康熙四十二年,正式定名为定慧寺,取意“由戒生定,由定发慧”之说,康熙皇帝亲自题写了寺名匾额,“定慧”二字是佛家修行的纲领,涵义深刻。

现寺院仍保持着明代的建筑风格,前有天王殿,中为大雄宝殿,后为藏经楼,还有斋堂、大家念佛堂、方丈室等,是江南佛教胜地之一。

清同治七年,定慧寺由禅宗改为净土宗,定制为三年传戒一次。

佛教界对定慧寺曾有“十方丛林”、“历代祖庭”之称。

(山门)现在我们已经到达码头,大家上岸向北步行不到50米,我们现在看到的就是焦山定慧寺山门,这座山门是于2002年重建的新山门,它是用花岗岩精雕而成的仿明清风格的牌楼,高12米,四柱三门,牌楼门楣正中镌刻着慈舟法师亲书的“汉晋遗风”四金字。

周伯琦篆书真迹《宫学国史二箴》高清欣赏,附释文一、前言我国文字的发展,约有五六千年的历史。

仅从甲骨文算起就达四千年。

在汉字史上,篆书形体的使用时间竟占千年之久,时间不是很短的,在此期间,汉字形体虽有演进,由大篆到小篆,但总未离开篆。

自秦以后汉字形体又经历了多次大的变革,发生了极大的变化,由篆到隶、草、行、楷诸体,作为现代日常通行的实用汉字字体来说,篆书确实早已退出历史舞台,但作为一种传统书法艺术来讲,它始终有着顽强的生命力,人们并未放弃,而是一直保存着它的光辉价值。

即使汉字形体发展到了今天,由繁体字规范为简化字时期,人们仍然可以从许多传统商品装璜上、商品广告中以及书法作品里见到,尤其篆刻艺术繁荣的今天更是离不开篆书。

篆书已经成为人们现代文化生活中不可缺少的一部分。

有的学者评价说“在中华民族数千年文明史上,尤其在汉字和书法艺术的发展史上,篆书具有任何其他书体都不可比拟和替代的极其重要的地位和极高的研究价值。

”的确,从古到今,篆书在汉字和书法艺术史上,始终占有一定的位置,从不间断。

在各个历史时期,有许多人长期从事对篆书的研究与整理,甚至终生献身于篆刻艺术,他们大胆探索,大胆创新,使这枝古老的书法艺术之花,越开越艳,光彩照人。

二、周伯琦篆书真迹《宫学国史二箴》高清欣赏伯温墨妙。

光绪甲申首夏,后学李慎谨题。

宫学箴。

惟民生厚,迷复曷反。

爰作之师,由近及远。

夔兴虞庠,旦扬周典。

有美国胄,执经宫馆。

养正匪蒙,勿亟勿缓。

牖之煣之,圣功斯显。

经国子民,所赉岂浅。

惟严惟尊,不在躬践。

毁范裂模,皋毗有腼。

敬谂从者,圅丈有勔。

国史箴。

乾象昭列,人文肇兴。

结绳既邈,方册是征。

姚妃典谟,三代诰命。

褒善斯勖,贬恶有惩。

获麟聿削,是式是承。

合辞比类,历世相仍。

晋狐称良,奸憝齿冰。

暴私蔑实,起薉售憎。

史尚传信,匪信匪能。

执简以告,下严或圣。

蕃阳周伯琦述并书。

伯温篆书,为本朝冠,而偏傍画点皆有来历,无间然者,观者会之,洞玄御史左廉察祭酒,(茅)山张雨题。

【玉筯真文久不兴】吴谁堂小篆吉语书法专场- 秦代·李斯《峄山碑》 -- 唐代·李阳冰《城隍庙碑》 -玉筯篆书风格以相传秦代李斯所创小篆为滥觞,整饬严谨、婉转停匀、流畅遒劲。

唐代李阳冰继李斯前轨,精探小学,得其宗旨,将这种风格的小篆写得更加宽绰开阖、苍劲雄浑,把气格与法度都推进了一步,如其《城隍庙碑》劲利刚直、回环通透;《般若台铭》苍茫冲融、骨气遒正,所谓含弘光大,为千载楷模也不为过。

后世但凡写小篆者,无不推举李斯、李阳冰两家。

至于宋代梦英的篆书,以其千字文为例,则弯曲过度,总觉束手束脚,气息和骨力都显孱弱。

- 宋代·梦英《千字文》 -- 清代·王澍《临石鼓文册》 -- 清代·王澍《篆书尚方镜铭》 -- 清代·钱坫《独与遥疑篆书联》 -- 清代·孙星衍《谢安杜宏篆书联》 -清代人写小篆,宗法二李的同时,加入了类似赵孟頫写篆书的文人气息之外,还有自身的小学功夫,对文字和篆法更加熟稔,从而在体态和笔法上都更多变化。

其中尤以王澍、钱坫、孙星衍最为称著,论者皆比附斯、冰,以为正脉。

- 民国·易均室《顾郎稽公篆书联》 -近代如王福庵小篆风格则主要是受摹印篆与篆刻相互影响,行笔战掣如切刀,这类小篆与玉筯篆通透刚直的风格是不相同的。

相比之下,易均室和其弟子徐无闻的玉筯篆书法更能绍继二李,发挥清代小学家小篆风格的特点。

瞻睹之余,想见此玉筯篆书,法脉相传,历劫而久,千古不废,良可叹也!(相较于其他篆书,玉筯小篆的发展脉络清晰,历代都有重要的书法家创作参与和理论参与。

)- 现代·徐无闻《在公遇事篆书联》 -玉筯小篆,在篆书之中所以为贵,概贵在其通透刚直、正气凛然。

秦篆能和汉隶、唐楷并举于后世,也正因其内在共同性,那就是气格上的——正大光明!(以此观之,真正的玉筯小篆审美,是不只停留在笔画规矩、婉转对称的。

)谁堂先生精篆刻,取法汉代玉印、明清流派精粹,风格雅正,俨然成家。

《道德经》篆体简体精典对照版道德經道可道,非常道。

名可名,非常名。

无名天地之始,有名万物之母。

故常无欲,以观其妙;常有欲,以观其徼。

此两者,同出而异名,同谓之玄。

玄之又玄,众妙之门。

天下皆知美之为美,斯恶已;皆知善之为善,斯不善已。

故有无相生,难易相成,长短相形,高下相倾,音声相和,前后相随。

是以圣人处无为之事,行不言之教;万物作焉而不辞。

生而不有,为而不恃,功成而弗居。

夫唯弗居,是以不去。

不尚贤,使民不争;不贵难得之货,使民不为盗;不见可欲,使民不乱。

是以圣人之治,虚其心,实其腹,弱其志,强其骨。

常使民无知无欲。

使夫智者不敢为也。

为无为,则无不治。

持而盈之,不如其已;揣而锐之,不可长保。

金玉满堂,莫之能守;富贵而骄,自遗其咎。

功遂身退,天之道也。

谷神不死,是谓玄牝。

玄牝之门,是谓天地根。

绵绵若存,用之不勤。

太上,下知有之;其次,亲而誉之;其次,畏之;其次,侮之。

信不足,焉有不信焉。

悠兮,其贵言。

功成事遂,百姓皆谓:我自然。

大道废,有仁义;智慧出,有大伪;六亲不和,有孝慈;国家昏乱,有忠臣。

故大智者,立大道,若不立,则终身而不行;立大功,若不立,则无所成。

此两者,互为所设。

物壮则老,谓之不道;是谓不道,古之准。

江海之所以能为百谷王者,以其善下之,故能为百谷王。

是以圣人欲上民,必以言下之;欲先民,必以身后之。

是以圣人处上而民不重,处前而民不害。

是以天下乐推而不厌。

以其不自见,故明;以其不自是,故彰;以其不自伐,故有功;以其不自矜,故长。

夫唯不争,故无敌。

唯无敌,所以为天下贵。

不言之教,万物作焉。

不为之益,万物而不劳。

便万物之器,而不为。

能导之,唯不强。

物壮则老,是谓不道,不道早已。

杨沂孙的篆书艺术清代书坛,帖碑更替,篆隶大兴,各种书体尽呈姿态,真可谓百花齐放,百家争鸣!就篆书艺术而言,清代已跨越了宋元明三朝的低谷而重新崛起,并有突破性的发展,堪称超轶唐宋,直追秦汉。

尤其是乾、嘉朴学兴起之后,训诂考据、明经访碑等,成就了清代的古文字学,也直接刺激了当时篆书艺术的发展,使得篆书书法与社会的好古之风逐渐结合在一起,为篆书的普及与提高奠定了坚实的基础。

正如清人震钧在《国朝书人辑略》叙中所言:“雍、乾以降……,一时学术变而考古,学士通人究心篆隶,一代之文艺固由一代之功令推激而成,书道所系亦重矣哉。

”[1]清代前期,由于康熙皇帝的喜爱和推崇,书法风气基本上笼罩在董其昌的影响之下,时人多作行书,所谓“康、雍之世,专仿香光”(康有为语)。

同时一些书家也致力于隶书的创作与探索,但作篆书者相对较少,主要代表有王澍、董邦达、黄树榖等人,他们所作篆书,大体上学的是宋代徐铉翻刻的秦《峄山碑》和唐代李阳冰的《三坟记》、《谦卦》等,而且往往刻意模仿其法度,从而一味追求用笔匀称,甚至有人不惜剪锋烧毫以求笔画粗细一致,几乎是十分理智地在描绘篆书的直线与弧线,缺乏心手相应的情思与灵感,结果导致呆板,恹恹无生气,很难反映出篆书线条的韵律美。

这是元、明篆书的余绪!乾、嘉之际,小学昌盛,许多学人借助于金石文字以考经证史,故尔出现了一些研究文字学的学者型篆书家,如钱坫、洪亮吉、孙星衍、张惠言、张廷济等,他们或在碑版考据上功力深厚,或在古文字研究方面成绩卓著(如《清史稿》载孙星衍“金石文字,靡不考其原委”),他们的篆书在清初王澍等人的基础上更求精致,亦喜圆润,主张字字依《说文》,仍以复古为雅格,多以摹仿为能事,而对于篆书结构、线条的变化与发展缺少深邃的自我创见。

由于他们精研学问,饱读诗书,故书法作品的字里行间透出一股清气,有文人学者的书卷华采,给人一种闲雅温润的感觉。

但仍有泥古不化的弱点,是为“玉筯”篆风。

故钱泳在《履园丛话·书学·小篆》中曾评说:“王虚舟(澍)吏部颇负篆书之名,既非秦非汉,亦非唐非宋,且既写篆书而不用《说文》,学者讥之。

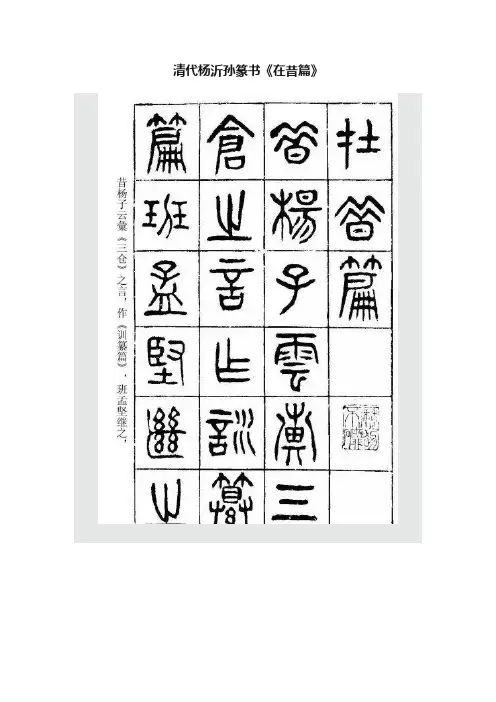

清代杨沂孙篆书《在昔篇》【典藏】清代杨沂孙篆书《在昔篇》【典藏】杨沂孙篆书《在昔篇》(翻墨本)《在昔篇》是杨沂孙苦心结撰的一篇重要书学论文,以四言诗的形式,讲述了古文字书法的历史,讨论了文字学与古文字书法的关系,评点了历代重要的古文字学家和古文字书法家,提出了自己在古文字书法方面的独立见解。

杨沂孙擅长古文字书法,他非常重视这篇用韵文形式写成的书学论文,所以亲自用篆书写出。

他的儿子在杨沂孙身后将它刻板锓木,以字帖的形式流传。

杨沂孙(1812或1813-1881),清代书法家。

字子舆,一作子与,号泳春,晚号濠叟,江苏常熟人。

道光二十三年(一八四三)举人,官至凤阳知府。

工钟鼎、石鼓、篆、隶与邓石如颉颃。

气魄不及,而丰神过之。

偶刻印,亦彬雅迈伦。

著印印。

卒年七十。

工篆书,融会大、小篆。

篆法精纯,学力深厚。

杨沂孙工篆书,融会大、小篆。

篆法精纯,学力深厚。

自唐李阳冰之后,无能有继承者,孙氏以篆书著称于世,行书较罕见,但也写得很好。

乾、嘉时期的金石考据学者,在研究古文字的过程中,对典雅的小篆书体产生兴趣。

清代早期的篆书家如王澍、孙星衍等都是金石考据家。

王澍的篆书“法李斯,为一代作手”。

后来被“特命充五经篆文馆总裁官”。

此外,乾隆朝的宫廷画家董邦达也“力学篆隶,深得古法”。

还有如钱坫、洪亮吉等,也都以篆书擅名。

他们的作品,仍然都是所谓斯、冰的“玉箸篆”法。

均匀的细线,全无变化,有如线描图案,毫无书意。

偶有企图破格者,又流于形式的故意做作,稍一过份,便如道家的符书,杨法的作品就如此。

总之,由于篆书已长期脱离于书法艺术发展进程之外,乾隆初期的篆书,仍然与当时的书坛,在时代上有一种格格不入之感。

杨沂孙书名虽高,但其身后的生平资料却很少。

《清史稿·邓石如传》后附有百多字的简传,后采研究评介杨沂孙者多依此。

兹引录全文:“杨沂孙,字泳春,江苏常熟人。

道光二十三年举人,官安徽凤阳知府。

父忧归,遂不出,自号濠叟。

少学于李兆洛,治周秦诸子,耽书法,尤致力于篆籀。

书法名家篆书《东晋陶渊明·归去来兮辞》,内附译文!学习更多健康养生知识!杨剑篆书八条屏《东晋陶渊明·归去来兮辞》——作品欣赏杨剑篆书八条屏《东晋陶渊明·归去来兮辞》(纸本85cmX26.5cmX8)杨剑篆书八条屏《东晋陶渊明·归去来兮辞》之1归去来兮辞。

余家贫,耕植不足以自给。

幼稚盈室,瓶无储粟,生生所资,未见其术。

亲故多劝余为长吏,脱然有怀,求之靡途。

会有四方之事,诸侯以惠爱为德,家杨剑篆书八条屏《东晋陶渊明·归去来兮辞》之2叔以余贫苦,遂见用于小邑。

于时风波未静,心惮远役,彭泽去家百里,公田之利,足以为酒。

故便求之。

及少日,眷然有归欤之情。

何则?质性自然,非矫厉所得。

饥冻虽切,违己交病。

尝从杨剑篆书八条屏《东晋陶渊明·归去来兮辞》之3人事,皆口腹自役。

于是怅然慷慨,深愧平生之志。

犹望一稔,当敛裳宵逝。

寻程氏妹丧于武昌,情在骏奔,自免去职。

仲秋至冬,在官八十余日。

因事顺心,命篇曰《归去来兮》。

乙巳岁十一杨剑篆书八条屏《东晋陶渊明·归去来兮辞》之4月也。

归去来兮,田园将芜胡不归?既自以心为形役,奚惆怅而独悲?悟已往之不谏,知来者之可追。

实迷途其未远,觉今是而昨非。

舟遥遥以轻飏,风飘飘而吹衣。

问征夫以前路,恨晨杨剑篆书八条屏《东晋陶渊明·归去来兮辞》之5光之熹微。

乃瞻衡宇,载欣载奔。

僮仆欢迎,稚子候门。

三径就荒,松菊犹存。

携幼入室,有酒盈樽。

引壶觞以自酌,眄庭柯以怡颜。

倚南窗以寄傲,审容膝之易安。

园日涉以成趣,门虽设而杨剑篆书八条屏《东晋陶渊明·归去来兮辞》之6常关。

策扶老以流憩,时矫首而遐观。

云无心以出岫,鸟倦飞而知还。

景翳翳以将入,抚孤松而盘桓。

归去来兮,请息交以绝游。

世与我而相违,复驾言兮焉求?悦亲戚之情话,乐琴书以杨剑篆书八条屏《东晋陶渊明·归去来兮辞》之7消忧。

农人告余以春及,将有事于西畴。