肝片形吸虫

- 格式:ppt

- 大小:1.22 MB

- 文档页数:10

羊肝片吸虫病的诊断及防治羊肝片吸虫病是一种由于感染寄生蚴形吸虫而引起的传染病,它主要影响了绵羊、山羊和牛等动物。

本文将介绍羊肝片吸虫病的诊断方法和防治措施。

1. 临床症状观察:羊肝片吸虫病潜伏期长,临床症状较为隐蔽。

但是慢性感染的羊可能表现出食欲不振、消瘦和贫血等症状。

2. 羊肝片检查:羊肝片检查是诊断羊肝片吸虫病的主要方法。

该检查方法是通过取出羊的肝脏组织并进行显微镜观察,以发现是否存在吸虫卵。

3. 血液学检查:通过对羊的血液进行检查,可以观察到羊体内是否存在寄生虫引起的贫血等症状。

4. 皮内试验:羊肝片吸虫病的诊断也可以通过对羊进行皮内试验来进行。

该试验可以通过将吸虫抗原注射到羊体内,观察是否引发羊体内产生抗原抗体反应来判断是否感染了寄生虫。

5. 其他检查方法:还可以进行其他辅助检查方法,如超声波检查、X光检查等,以获得更准确的诊断结果。

1. 环境卫生管理:加强对养殖环境的卫生管理,保持圈舍的清洁卫生,减少感染源的存在。

2. 隔离治疗:对于疑似感染的羊进行隔离治疗,避免感染传播。

3. 药物治疗:羊肝片吸虫病的主要治疗方法是使用抗寄生虫药物进行治疗。

常用的药物包括吡喹酮、三氯乙胺等,通常需要连续用药1-2周。

4. 养殖规范:加强对羊的养殖管理,定期进行驱虫和体检,及时发现并治疗患病的羊。

5. 免疫预防:可以在羊群中实施免疫措施,使用吸虫疫苗对羊进行预防,减少感染的风险。

6. 合理饲养:合理饲养管理,确保羊的饲料营养充足,增强羊的免疫力,减少感染的机会。

7. 定期检测:定期对羊进行检测,及早发现肝片吸虫病的感染情况,采取相应的防治措施。

总结:羊肝片吸虫病的诊断主要依靠羊肝片检查和血液学检查等方法,防治措施主要包括环境卫生管理、药物治疗、养殖规范、免疫预防等。

通过合理的防治措施和养殖管理,可以有效预防和控制羊肝片吸虫病的传播和流行。

目录摘要 (1)前言 (2)1 肝片形吸虫病的特点 (3)1.1病原体 (3)1.1生活史 (3)1.2流行病学 (3)1.3主要症状 (4)1.4病理变化 (4)2 肝片形吸虫病的屠宰检疫 (4)2.1入厂检疫 (4)2.2宰前检疫 (4)2.3同步检疫 (5)2.4粪便检查 (5)2.5免疫学检查 (6)2.6检疫结果处理 (6)3 无害化处理 (6)3.1无害化处理注意事项 (6)3.2病害胴体的掩埋处理 (7)3.3病变部分的焚化处理 (8)参考文献 (9)致谢 (10)寄生于牛、羊等家畜的肝脏胆管中的寄生虫病。

又称为“肝蛭”。

主要为牛、羊等家畜感染,可感染人类。

给畜牧业生产造成经济损失,可感染人类。

本文着重介绍按照屠宰检疫规程对肝片形吸虫的检疫及病害部分的无害化处理。

最大限度地杜绝了该病的发生,以保让人民群众吃上“放心肉”,远离病害。

关键词肝片形吸虫;屠宰;检疫;无害化处理寄生于牛的肝脏胆管中所引起的一种较为严重的寄生虫病。

又称为“肝蛭”。

主要为牛、羊等家畜感染,偶可感染人类,表现发热、肝区疼痛、肝脏肿大并有压痛、末梢血液酸性粒细胞明显增多等临床征象。

多流行于夏、秋季,常呈地方流行性,对幼畜危害严重。

本病可引起牛急性、慢性肝炎和胆管炎,同时伴发全身性中毒和营养障碍,最后因衰竭而死亡,死亡率较高,给畜牧业生产造成经济损失。

本病遍及世界各地,牧区的家畜发病率较高,牛、山羊、绵羊、马、骆驼等易感染。

人因生吃带囊蚴的水生植物、含嚼水草或饮用含囊蚴的河水偶被感染,多为散发。

法国、英国、原苏联、古巴等国报道的病例较多。

据WHO1979年的资料记载,秘鲁某些村庄中15岁以下儿童的感染率达4.5~34%,马拉维个别地区的感染率为2.4%。

中国至1983年已报道数十例,分散于东北、内蒙古、山东、江西及两广等地。

羊肝片吸虫病是严重危害反刍动物的蠕虫病。

以引起急性或慢性肝炎、胆管炎,并伴有全身中毒现象与营养障碍等症状为主要特征。

牛肝片形吸虫病的防治概述:肝片形吸虫病是严重危害牛羊反刍兽的蠕虫病,又叫肝蛭病。

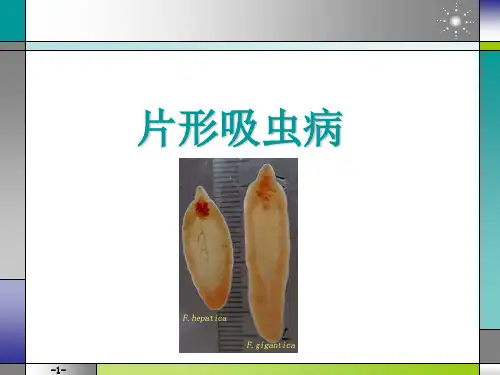

虫体片形呈棕红红色,长20~75毫米,宽10~13毫米,寄生于牛羊的肝脏胆管中。

引起动物消瘦、贫血、水肿、发育生长迟缓、功能障碍,引起牛羊大批死亡,造成巨大损失。

海城地区肝片形吸虫病呈地方性流行,秋末初春发病较多,尤其在3~4月份,经过一冬的饲养,春季掉膘开始发病,颈垂水肿,在刮南风时肿的更为明显,俗称“南风嗉”。

1984年秋检查孤山镇松坨,叶家27头黄牛,带虫8头,污染率高达26.7%。

•说明海城地区的肝片形吸虫病感染率很高,呈慢性虫经过,一旦环境条件发生变化,牛体抵抗力降低时就会出现临床症状而发病。

一、生活史肝片形吸虫在胆管内寄生产卵,虫卵随类粪便排出体外。

在温暖潮湿有适量水分条件下,虫卵了育成毛蚴,当毛蚴游于水中遇中间宿主──椎实螺内发育成尾蚴,由于毛蚴至尾蚴的发育时间长达50~80天,一个毛蚴最后可以发育成100•个甚至上千个尾蚴。

尾蚴离开螺体很快变成囊蚴,囊蚴粘附于草上或游于水中。

牛羊在吃草或饮水时吞食囊蚴被感染。

囊蚴最终进入到肝胆管发育为成虫,需要2~4年月才能完成。

成虫寿命3~5年。

但一般1年左右即被牛羊自然排除。

二、症状肝片形吸虫病多见于夏秋感染,因此时动物营养状况良好,常不见症状,但入冬以后特别是初春营养状况不良时,就逐渐出现临床症状,牛的症状常呈慢性经过。

虫体达到肝脏时往往不显症状,但随着虫体的成长,症状日渐显著。

出现食欲不振或异嗜,下痢,周期性瘤胃鼓胀,前胃弛缓,被毛无光,贫血消瘦。

最后出现颈下、胸下、腹下冷性水肿,病牛衰竭例地死亡。

三、防治1.定期驱虫:驱虫不仅能治疗,也是积极的预防措施。

因本病常发生于10月份至第2年5月份,所以春秋两次驱虫是防治的必要环节。

既能杀死当年感染的幼虫和成虫,又能杀灭由越冬蚴感染的成虫。

在饲养育肥牛时不管什么季节,风骚入黄牛后就应普遍进行一次驱虫。

驱治肝片形吸虫的药物可选用:(1)硝氯酚。

牛肝片吸虫病的医治方法牛肝片吸虫病在秋季多发,不过这个时候发病,常常牛症状不明显,在进入冬季后症状会越来越明显。

该病严重危害牛的健康生长,造成养牛场经济缺失,患肝片吸虫病的牛,医治时应根据病牛实际情形,挑选合适的医治方案。

一、牛肝片吸虫病的病原牛肝片吸虫病的病原是肝片吸虫。

肝片吸虫是复殖目片形科片形属的一种吸虫。

成虫虫体呈片状,外观如同树叶,背腹部扁平,存活时为棕红色,固定处理后呈灰白色。

虫体长度在21~41mm,宽度在9~14mm。

体表存在小的皮棘,且棘尖非常锋利。

虫体前端生有一个锥状突,呈三角形,由低部向两侧扩大形成“肩状”。

锥状崛起的前端生有口吸盘,呈圆形,直径在Imm左右。

另外,口吸盘的后方是腹吸盘,且相对较大。

肝片形吸虫通常寄生在机体的胆管内,并在此处产卵,虫卵会经过粪便排到体外。

当环境暖和湿润,水分适宜的条件下,虫卵能够发育成为毛蚴,并在水中游动侵入到中间宿主椎实螺的体内,然后连续发育成为尾蚴,由于毛蚴需要长达50~80天的发育时间,且一个毛蚴能够发育成为100个,乃至千个以上的尾蚴。

尾蚴会从螺体内排出,并快速发育成为囊蚴,即可在水中游离,也可黏附在水草上当肉牛在饮水或者食草时食入囊蚴而产生感染。

囊蚴**终侵入到肝胆管连续发育成为成虫,该进程需要2~4个月左右的时间才能够完成。

成虫能够存活3~5年,但通常1年左右就会从机体内自然排除。

二、牛肝片吸虫病的症状表现病牛体质状态、体内寄生虫体数量以及虫体分泌毒素的能力不同,使其表现出不同的临床症状。

病牛通常呈慢性经过,表现出体质逐渐消瘦,食欲减退,消化紊乱,瘤胃蠕动缓慢,贫血,黏膜和结膜呈惨白色,周期性瘤胃胀气、前胃弛缓、腹泻交替产生,被毛干燥、粗乱,失去光泽,且容易断裂、脱落,颌下、眼睑产生水肿,有时会导致胸、腹下产生水肿。

肝脏叩诊发觉浊音区明显扩大,如果导致肺脏感染,还会引发咳嗽。

发病后期,病牛常常只能够卧地不起,**终由于病情恶化,体质严重衰竭而产生死亡。

2019^T www. sydkzz. com肝片形吸虫对家畜的危害及防制李丽(云南普洱市思茅区畜牧工作站,云南普洱665000)摘要:目前,肝片吸虫病虽然局部地区控制传播取得了一定的 成功,但近几年受诸多因素影响,有些流行区疫情均有不同程 度回升,我们应该加强相关方面的研宄。

提出有效的综合防治策 略和措施。

加强寄生虫疾病研究,以推动寄生虫学领域的学科进 步,提高家畜寄生虫病的综合防制。

关键词:家畜;肝片吸虫;危害;防制1概况肝片形吸虫(Fasciola hepatica Linn,1758 )简称肝 片吸虫(Fasciola hepatica),属于扁形动物门(Phylum P latyth elm in th es),吸虫纲(Trematoda),复殖亚纲 (Digenea),片形科(Fasriolidae )片形属(Fasciola)的寄生 虫。

肝片吸虫是一种人畜共患寄生虫,也是一种世界性的广布寄 生虫病,在世界各国和地民均有肝片吸虫病的发生。

2危害肝片吸虫病是严重危害多种家畜的重要寄生虫病之一,该病 呈全球性流行,也是危害我国牛羊最严重、覆盖面最广的寄生虫 病之一。

据资料记载,肝片吸虫的动物宿主包括黄牛、水牛、牦牛、犏牛、绵羊、山羊、马、胳驼、猪、犬、象、猴、鹿、鼠、家兔和野兔等,肝片吸虫主要感染反刍动物,又以牛、羊最为常 见和严重。

2005年曹杰等在野生动物园动物寄生虫调查中发现危 害食草动物最严重的是血矛属线虫(有9种动物13头感染),而反刍动物中乂多了肝片吸虫的感染(有4种反刍动物7头感染),骆驼、金毛羚牛肝片吸虫感染率分別为28.57%和60%111。

在云南,黄德生等在畜禽寄生蠕虫K系调查中,记述肝片吸 虫的平均感染率和感染强度是:水牛为45〜100%,1-1,143条;黄牛为41.8〜100%, 1〜518条;牦牛为50〜85.7%,3〜71条。

据1954〜1989年,云南省14个地区48个县的不完全统计,发生牛肝 片吸虫病的累计有2,228乡次、12,523村次,发病牛861,004 头、死亡17, 813头,致死率为2.1%,仅死亡造成的经济损失就 达五千多万元,年均为140万元;丽江地区,仅1982年报告全区因 该病损失约85万元;禄劝县1977〜丨979年损失5万多元。

肝巨片形吸虫肝巨片形吸虫(Clonorchis sinensis)是一种寄生在人类和某些动物的肝脏中的吸虫。

它是一种寄生虫,长约10至25毫米,形状呈片形,所以被命名为肝巨片形吸虫。

这种寄生虫主要通过感染含有寄生虫卵的生食或半生食的鱼类而传播。

肝巨片形吸虫常见于亚洲地区,尤其是中国、韩国、越南和日本等地。

人们通常在进食没有经过充分加热的鱼类,特别是淡水鱼时,可能被感染肝巨片形吸虫。

这种寄生虫的成虫寄生在人体的胆管中,产卵后随着粪便排出体外。

肝巨片形吸虫的卵可以通过污染的水源传播给其他动物,继而形成寄生虫的周期。

肝巨片形吸虫感染对人体健康带来很大的威胁。

虫卵可以进入人体肝脏和胆囊,长期的感染会导致慢性肝炎、胆石症、胆囊炎和胆管癌等严重的疾病。

据统计,全球范围内每年有近3000万人感染肝巨片形吸虫,并且这种寄生虫已经被世界卫生组织列为华南地区最重要的寄生虫感染病之一。

预防和治疗肝巨片形吸虫感染至关重要。

预防措施包括避免食用未经完全加热的鱼类,特别是淡水鱼,以及确保饮用水源的卫生安全。

另外,在水产养殖和捕捞行业中,应加强卫生管理,控制肝巨片形吸虫的传播。

对于已经感染的人,在饮食中应增加蔬菜和水果的摄入,减少对寄生虫的生存环境提供。

同时,使用相关抗寄生虫药物进行治疗也是必要的。

目前主要使用的抗寄生虫药物有吲哚美辛、喹硫平和虫唑环酮等。

肝巨片形吸虫感染的诊断主要通过病史询问、临床症状分析以及虫卵的检测。

临床症状包括腹痛、胆囊不适、黄疸和消化不良等。

虫卵检测可通过检查粪便或胆囊重度感染患者的胆汁来进行。

一旦诊断出肝巨片形吸虫感染,及时采取治疗措施非常重要。

总的来说,肝巨片形吸虫是一种严重的寄生虫感染疾病,对人体健康造成了很大危害。

为了预防和控制该病的传播,人们应该加强对饮食和水源的卫生管理,同时提高对肝巨片形吸虫感染的认识和了解。

只有通过科学的预防和治疗措施,我们才能最大程度地减少肝巨片形吸虫感染的发生和传播。

肝吸虫卵形态特征肝吸虫,又称肝片吸虫,是一种寄生于人和动物的寄生虫,是引起肝片吸虫病的病原体。

肝吸虫卵是肝吸虫成熟个体的产物,通过粪便排出体外,进一步传播给其它寄主。

了解肝吸虫卵的形态特征对于疾病的诊断、预防和控制具有重要意义。

以下是有关肝吸虫卵形态特征的相关参考内容。

1. 大小和形状:根据研究资料,肝吸虫卵通常呈椭圆形或卵形,大小约为75-120微米长和45-70微米宽。

一些文献还报告了略大的卵的存在,有时可达到150微米长。

2. 外壳和颜色:肝吸虫卵是由外壳包裹的,通常呈黄褐色或深褐色。

外壳通常较厚,有些文献还描述了一个内壳和外壳的结构。

3. 卵壳的纹理和形态特征:肝吸虫卵壳的纹理和形态特征是其鉴定的重要依据。

肝吸虫卵表面通常有棘突或纹路,形成斑点状和橄榄核状的特征。

棘突通常是细长的刺状突起,有时可以很粗糙。

4. 内部结构:肝吸虫卵内部一般包含一个发育中的肝吸虫胚胎或幼虫,该胚胎或幼虫称为激动幼虫。

激动幼虫是下一代肝吸虫的前体,通常具有特殊的染色性。

5. 形态差异:肝吸虫卵的形态特征还可能出现一定的差异。

不同地理区域的肝吸虫卵可能有些许的差异,这与蛋白质组成和遗传变异有关。

另外,肝吸虫感染的不同阶段也可能导致卵形态的差异。

为了确诊肝吸虫病,医生通常需要进行粪便检查来寻找肝吸虫卵。

通过观察卵的形态特征,可以确定患者是否感染了肝吸虫。

此外,肝吸虫卵的形态特征还为流行病学研究提供了有关肝吸虫传播途径和寄主普遍性的重要信息。

以上是有关肝吸虫卵形态特征的相关参考内容,从卵的大小和形状、卵壳的颜色和纹理、内部结构以及形态差异等方面进行了介绍。

这些特征对于肝吸虫病的诊断、预防和控制都有着重要的意义。

2021年第01期(2)牛羊在出现食道阻塞后,必须立即对其抢救,以防延误了最佳的治疗时机。

(3)需要注意有效区分牛羊食道阻塞、流涎疾病、原发性瘤胃臌气、咽炎以及其他食道疾病。

(4)做好块状类饲料的保管以及加工工作,与此同时避免牛羊误食任何异物。

参考文献[1]陈绍梅,等.牛羊食道阻塞的治疗与预防[J ].中国畜牧兽医文摘,2012,28(2):141.[2]边旺.牛羊食道阻塞的治疗方法[J ].畜牧兽医科技信息,2019(8):75.[3]禹金山.食道内打气治疗马、牛、羊食道阻塞[J ].畜牧兽医杂质,2015,34(4):155.草食动物牛肝片吸虫病是牛的主要寄生虫病之一,是由复殖目片形科片形属的肝片形吸虫寄生在牛的肝、胆管和胆囊中引起。

肝片形吸虫存在于全国各地,尤以我国北方较为普遍。

本病常呈地方性流行,能引起急性或慢性肝炎和胆管炎,并伴发全身性中毒现象和营养障碍,危害严重,特别是对幼牛,可引起大批死亡。

慢性病程会造成牛消瘦、发育障碍,生产力下降,给畜牧业经济带来巨大损失。

1病原体肝片形吸虫也叫肝蛭或柳叶虫,新鲜虫体棕红色,固定后灰白色,被覆扁平,柳树叶状。

虫体的最前端有一个锥状突起叫“头锥”,头锥的底部变宽叫“肩”,肩部以后逐渐变窄,虫体的体表有许多皮棘。

消化器官有口、咽、食道、两条肠管,呈高度外分支状,雌雄同体。

2流行病学片形吸虫的终末宿主主要是反刍动物,中间宿主是淡水螺,肝片形吸虫的主要中间宿主为小土窝螺和斯氏萝卜螺。

牛在饮水或吃草时吞食囊蚴而感染,在胃液的作用下脱去囊壁,释放出蚴虫,蚴虫经过三条途径到达寄生部位,即穿透肠壁,进入腹腔,经肝包膜到达肝脏、胆管;入肠壁血管,随血循环到达肝门静脉;逆胆汁由胆管口上行。

从吃入囊蚴到发育为成虫共需要3~4个月,成虫的寄生期限为3~5年。

本病危害严重,分布广泛,但多呈地方性流行。

本病的流行与外界自然条件关系密切,感染季节为水草茂盛的夏秋季节。

虫卵在低于12℃时便停止发育,对高温和干燥敏感。

猪肝片吸虫病的防治

肝片吸虫病主要是牛、羊等的寄生虫病。

分布相当广泛,病源是肝片吸虫,这种虫有时也可能寄生在猪的胆管中,但比较少见。

1.病原肝片吸虫长20-30毫米,宽5-13毫米,外观呈叶片状,灰褐色。

前端部有呈三角形的锥状突,锥状突的基部后方向两侧扩展形成“肩”。

自“肩”至虫体的中央部附近最宽,向后端逐渐狭窄。

成虫奇生在宿主肝脏的胆管中,虫卵随胆汁进入肠道,与粪便混和而排出体外,在适宜的环境下孵化成毛蚴。

毛蚴在水中遇到中间宿主锥实螺即钻入其体内,最后发育成为尾蚴。

尾蚴钻出螺体,在水中很快就分泌黏液把自己包裹起来成为囊蚴,附着在水草上或在水中漂浮。

囊蚴随水或水草被动物吞食后,蚴虫即钻入动物的肝脏胆管中,逐渐发育为成虫。

2.症状寄生虫体少量时往往不表现症状,寄生虫数多时才表现贫血、黄胆、水肿及消瘦等症状。

3.剖检寄生虫数多时,胆管显著扩张,管壁肥厚并突出于肝脏表面呈曲张膨大的条索。

4.诊断当怀疑为本病时可以作粪便虫卵检查。

5.预防参看“姜片虫病”的预防措施。

6.治疗①硫双二氯酚,每千克体重0.1克,1次混入饲料中喂给。

②槟榔100克、木香25克,煎液汁,空腹1次内服,连服3次,或鸦胆子50克,大茶药(干燥)15克,生姜15克,水煎服。

③贯众50克,煎汁,1次灌服,连服3-4次。

- 1 -。

肝片形吸虫肝片形吸虫肝片形吸虫是一种寄生在牛、羊和其它哺乳动物胆管内的常见寄生虫。

人亦可感染。

肝片形吸虫与姜片虫的成虫和虫卵在形状、颜色和大小方面都十分相似。

肝片形吸虫主要形态特征为虫体前端有明显突出的头锥;体表密布细小棘刺;腹吸盘不及姜片虫的发达;肠支有很多分支,呈树枝状;睾丸高度分支,前后排列在虫体中部。

虫卵的形态特征:纵径比姜片虫略长(130-150mm);卵盖略大;卵壳周围可见胆汁染色颗粒附着;胚细胞较易见到。

肝片形吸虫-形态属片形科的另一种大型吸虫。

虫体大小为2-5cm×0.8-1.3cm,头锥明显,口吸盘位于头锥的前端,腹吸盘较小,位于头锥基部,肠支呈树枝状。

睾丸两个,高度分支,前后排列,位于虫体中部。

虫卵椭圆形,淡黄褐色,130-150µm×62-90µm,卵壳薄,一端有小盖,卵内充满卵细胞和卵黄细胞。

肝片形吸虫-生活史成虫寄生在牛、羊及其它哺乳动物胆道内。

中间宿主为椎实螺类,在中国以截口土蜗为最重要。

虫卵随终宿主胆汁入肠道,并随粪便排出,在适宜湿度的水中,卵内发育为毛蚴,毛蚴逸出后进入中间宿主经过一代胞蚴及两代的雷蚴发育后,逸出的尾蚴在水草等物体表面结囊。

囊蚴被终宿主吞食后,后尾蚴穿过肠壁,经腹腔侵入肝,也可经肠系膜静脉或淋巴管进入胆道。

整个生活史过程约10-15周。

成虫在绵羊体内可存活11年,牛体内存活期短,为9-12个月,在人体内的寿命可长达12年。

肝片形吸虫-致病性病理变化的程度主要与穿过小肠壁和侵入肝胆管的虫数有关。

肝片形吸虫童虫在体内移行可引起组织损伤性的炎症性改变,在肝一般表现为损坏性肝炎;进入胆管后由于虫体长期的机械性和化学性刺激,可引起慢性胆管炎和胆管上皮细胞增生的病变以及慢性肝炎和贫血等。

化学因素中了解得比较多的是本虫代谢产物中的脯氨酸。

测定结果表明感染后25天胆汁中脯氨酸浓度可增高4倍,成虫寄生时甚至可增高万倍以上。

人体肝片形吸虫病在急性期一般表现为高热与腹痛,多数病人都有胃肠症状,如呕吐、胀气、腹泻、便秘等,也可有肝、脾肿大。