历史七年级上册第20课

- 格式:ppt

- 大小:2.21 MB

- 文档页数:24

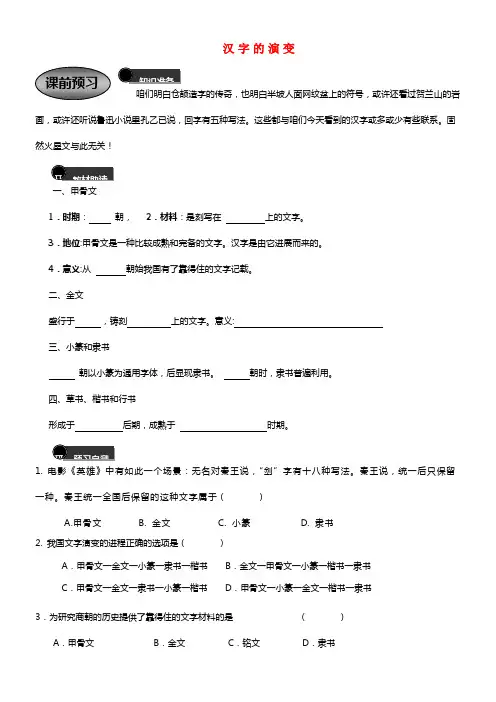

汉字的演变咱们明白仓颉造字的传奇,也明白半坡人面网纹盆上的符号,或许还看过贺兰山的岩画,或许还听说鲁迅小说里孔乙已说,回字有五种写法。

这些都与咱们今天看到的汉字或多或少有些联系。

固然火星文与此无关!一、甲骨文1.时期:朝,2.材料:是刻写在上的文字。

3.地位:甲骨文是一种比较成熟和完备的文字。

汉字是由它进展而来的。

4.意义:从朝始我国有了靠得住的文字记载。

二、金文盛行于,铸刻上的文字。

意义:三、小篆和隶书朝以小篆为通用字体,后显现隶书。

朝时,隶书普遍利用。

四、草书、楷书和行书形成于后期,成熟于时期。

1. 电影《英雄》中有如此一个场景:无名对秦王说,“剑”字有十八种写法。

秦王说,统一后只保留一种。

秦王统一全国后保留的这种文字属于()A.甲骨文B. 金文C. 小篆D. 隶书2. 我国文字演变的进程正确的选项是()A.甲骨文一金文一小篆一隶书一楷书B.金文一甲骨文一小篆一楷书一隶书C.甲骨文一金文一隶书一小篆一楷书D.甲骨文一小篆一金文一楷书一隶书3.为研究商朝的历史提供了靠得住的文字材料的是()A.甲骨文B.金文C.铭文D.隶书Ⅲ预习自测4.以下有关西周文字的表达错误的选项是()A.西周时期,铸有文字青铜器增多B.这些文字为后人研究西周的历史留下宝贵的资料C.西周的甲骨文比商朝更普遍D.西周的文字叫做金文或铭文5.以下各时期所对应的文字不正确的选项是()A.商朝——甲骨文B.周朝——金文C.秦朝——小篆D.三国——铭文7.《尚书》中记载道:“惟殷先人,有典有册”。

那时人们利用的文字主若是()A.刻画符号B.甲骨文C.金文D.小篆8.隶书与小篆相较,能够慢慢流行,主若是因为()A.隶书比小篆美观B.隶书比小篆有观赏价值C.隶书比小篆书写简便D.国家统一命令使用隶书9.中国汉字博大精深,不管是隶书、楷书,仍是草书、行书,追溯其进展渊源,都离不开A.象形文字B.甲骨文C.金文D.小篆什么是甲骨文?甲骨文的历史地位及价值如何?说说汉字的演变历程。

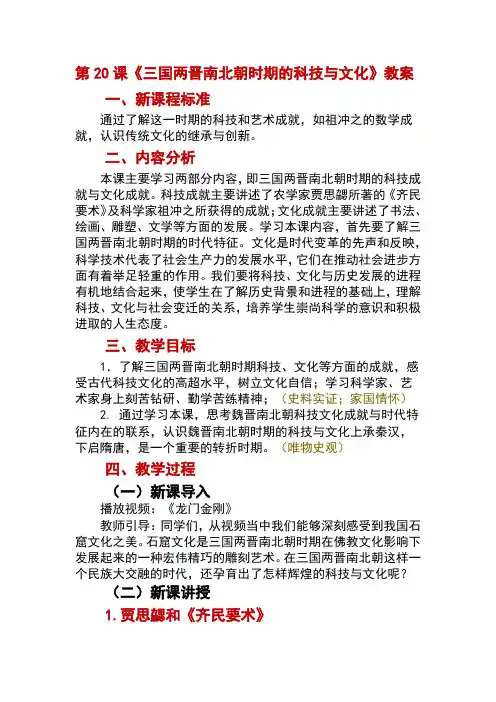

第20课《三国两晋南北朝时期的科技与文化》教案一、新课程标准通过了解这一时期的科技和艺术成就,如祖冲之的数学成就,认识传统文化的继承与创新。

二、内容分析本课主要学习两部分内容,即三国两晋南北朝时期的科技成就与文化成就。

科技成就主要讲述了农学家贾思勰所著的《齐民要术》及科学家祖冲之所获得的成就;文化成就主要讲述了书法、绘画、雕塑、文学等方面的发展。

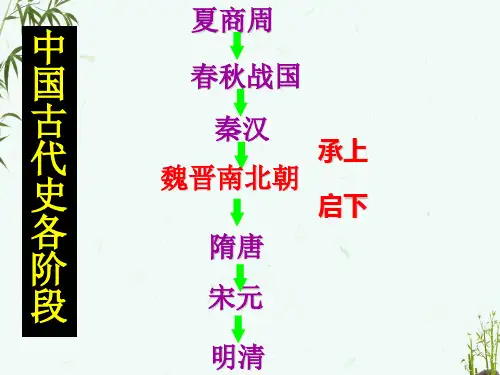

学习本课内容,首先要了解三国两晋南北朝时期的时代特征。

文化是时代变革的先声和反映,科学技术代表了社会生产力的发展水平,它们在推动社会进步方面有着举足轻重的作用。

我们要将科技、文化与历史发展的进程有机地结合起来,使学生在了解历史背景和进程的基础上,理解科技、文化与社会变迁的关系,培养学生崇尚科学的意识和积极进取的人生态度。

三、教学目标1.了解三国两晋南北朝时期科技、文化等方面的成就,感受古代科技文化的高超水平,树立文化自信;学习科学家、艺术家身上刻苦钻研、勤学苦练精神;(史料实证;家国情怀)2. 通过学习本课,思考魏晋南北朝科技文化成就与时代特征内在的联系,认识魏晋南北朝时期的科技与文化上承秦汉,下启隋唐,是一个重要的转折时期。

(唯物史观)四、教学过程(一)新课导入播放视频:《龙门金刚》教师引导:同学们,从视频当中我们能够深刻感受到我国石窟文化之美。

石窟文化是三国两晋南北朝时期在佛教文化影响下发展起来的一种宏伟精巧的雕刻艺术。

在三国两晋南北朝这样一个民族大交融的时代,还孕育出了怎样辉煌的科技与文化呢?(二)新课讲授1.贾思勰和《齐民要术》(1)简介:贾思勰,北魏到东魏时期杰出的农学家。

贾思勰曾任郡守,非常重视农业生产。

他整理古书中记载的农业知识,从民间歌谣谚语中汲取农民的生产经验,并在生产实践中加以证明和丰富。

《齐民要术》是我国现存最早的一部完整的农书。

(2)内容:①《齐民要术》一书总结了农、林、牧、副、渔等方面的生产技术,内容十分丰富;②主张农业生产要遵循自然规律,种植农作物要因地制宜,不误农时;③提倡改进生产技术和工具;④还提出了多种经营和商品生产等重要思想。

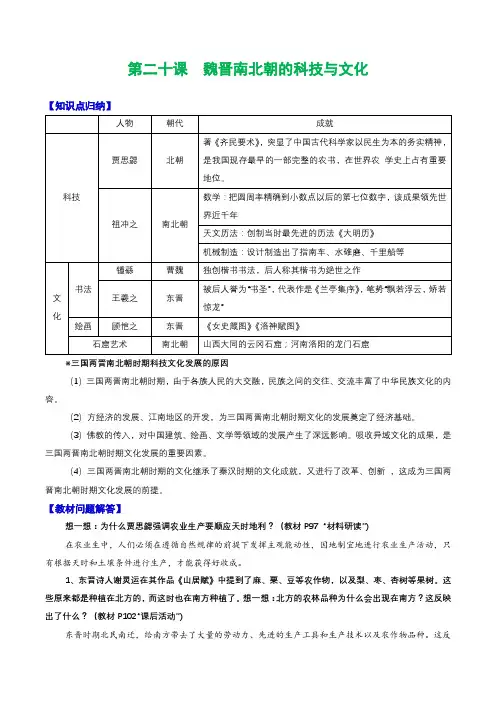

第二十课魏晋南北朝的科技与文化【知识点归纳】※三国两晋南北朝时期科技文化发展的原因(1)三国两晋南北朝时期,由于各族人民的大交融,民族之间的交往、交流丰富了中华民族文化的内容。

(2)方经济的发展、江南地区的开发,为三国两晋南北朝时期文化的发展奠定了经济基础。

(3)佛教的传入,对中国建筑、绘画、文学等领域的发展产生了深远影响。

吸收异域文化的成果,是三国两晋南北朝时期文化发展的重要因素。

(4)三国两晋南北朝时期的文化继承了秦汉时期的文化成就,又进行了改革、创新,这成为三国两晋南北朝时期文化发展的前提。

【教材问题解答】想一想:为什么贾思勰强调农业生产要顺应天时地利?(教材P97 “材料研读”)在农业生中,人们必须在遵循自然规律的前提下发挥主观能动性,因地制宜地进行农业生产活动,只有根据天时和土壤条件进行生产,才能获得好收成。

1、东晋诗人谢灵运在其作品《山居赋》中提到了麻、粟、豆等农作物,以及梨、枣、杏树等果树。

这些原来都是种植在北方的,而这时也在南方种植了。

想一想:北方的农林品种为什么会出现在南方?这反映出了什么?(教材P102“课后活动”)东晋时期北民南迁,给南方带去了大量的劳动力、先进的生产工具和生产技术以及农作物品种。

这反映出政权分立,民族交融。

2、中国在1986年发行了祖冲之纪念银币,请你试着为这枚纪念币中的人物写一个简要的介绍。

(教材P102“课后活动”)祖冲之是南北朝的一位杰出科学家,他在数学、天文历法、机械制造方面均有重要成就。

他与其子合著《缀术》,制定出当时最先进的历法《大明历》。

他最突出的成就是把圆周率精确到小数点以后的第七位数字,这项成果领先世界近千年。

他认真学习、刻苦钻研、反复实践的精神,非常值得我们青少年学习。