从唯识学到唯识心理学

- 格式:doc

- 大小:12.09 KB

- 文档页数:1

入门唯识基础书单唯识是佛教中的一个重要理论,它探讨了心识和事物之间的关系。

对于初学者来说,了解和掌握唯识的基础概念是很重要的。

下面是一份入门唯识基础书单,供大家参考。

一、《中观论》《中观论》是古印度大乘佛教学者龙树所著的一部重要著作,是佛教唯识学派的经典之一。

该书系统地阐述了唯识学派的核心理论,包括识与境、缘起理论等内容。

阅读《中观论》可以帮助初学者建立起对唯识理论的基本认识。

二、《入唯识脑神经》《入唯识脑神经》是佛教学者慧能所著的一本现代唯识学入门书籍。

该书通过结合现代科学的观点,以简明易懂的语言解释了唯识学派的基本理论。

阅读《入唯识脑神经》可以帮助初学者更好地理解唯识学派的观点,并将其与现代科学进行对比。

三、《唯识导论》《唯识导论》是佛教学者釋智顗所著的一本入门唯识学导论。

该书以通俗易懂的语言,系统地介绍了唯识学派的基本概念和核心理论。

通过阅读《唯识导论》,初学者可以更好地理解唯识学派的观点,并掌握其基本方法和思维方式。

四、《唯识学概论》《唯识学概论》是佛教学者釋智显所著的一本唯识学概论。

该书详细介绍了唯识学派的历史渊源、发展脉络和核心思想。

通过阅读《唯识学概论》,初学者可以了解唯识学派的发展历程,掌握其基本理论和方法。

五、《唯识心理学》《唯识心理学》是佛教学者釋智照所著的一本唯识学心理学著作。

该书从心理学的角度解读了唯识学派的核心概念和理论,探讨了心识与事物的关系。

通过阅读《唯识心理学》,初学者可以更深入地理解唯识学派的心理学观点,以及其对人类心智活动的影响。

以上是一份入门唯识基础书单,这些书籍涵盖了唯识学派的基本概念、核心理论和相关领域的研究,对于初学者来说是很好的学习资料。

读者可以根据自己的兴趣和需求选择适合自己的入门书籍,逐步深入学习和理解唯识学派的思想。

《坛经》禅法解读相关推荐《坛经》禅法解读 中国佛教撰述中唯⼀被奉为经典的《坛经》,主要内容是禅宗六祖惠能⼤师于韶州⼤梵寺讲堂某次传法授戒的记录。

今存四种版本,学界⼀般认为皆经过后⼈的删添修改,虽然敦煌本出世最早,但传承不明,错字满篇,亦⾮原本。

从考据学和内容的双重⾓度看,笔者赞同净慧法师的意见,认为经北宋云门宗⼤禅师契嵩所校定的“曹溪古本”,⽂、义最为可取。

元代“德异本”被认为据此本刊印,⼀年后根据三种版本(包括德异本)改编的“宗宝本”,题名《六祖⼤师法宝坛经》,⽂字最繁,成为明清以来常见的流⾏本。

《坛经》的主要价值,在于它所阐述的禅法——南宗禅的修习和教学⽅法,这种⽅法作为⼀种明⼼见性的技术,⾄今仍然具有实⽤性,对当今禅的修习和传扬,乃⾄⼼理学、⼼理治疗,能提供切实的启⽰。

从禅法的⾓度看,四种《坛经》版本的思想基本⼀致,可以说既反映出了惠能⼤师禅法的本⾯,⼜是经历代禅师印可修订的集体作品。

本⽂拟根据内容最丰富、最为流⾏的德宝本,对惠能⼤师的禅法作⼀现代解读,⼒图勾提出⼀套具有可操作性的禅法体系。

南宗禅的基本⽅法是应机“随⽅解缚”,强调“惟论见性,不论禅定解脱”,不建⽴刻板的修证阶次,与藏密极重“道次第”颇为不同。

但从《坛经》中,我们发现,对⼀般参禅者尤其是今天的参禅者来说,其实还是可以理出⼀个修学道次第的。

本⽂仿藏密之法,将《坛经》的修习道次第分为前⾏与正⾏两⼤步,第三步为禅的教学法。

前⾏——依⽌善知识、传⾹、 忏悔、发⼼、皈依、得正见,在⽣活中修⾏ 前⾏或加⾏,是正式修⾏的准备、前提,这是各种佛法修习道都须先具备的。

惠能⼤师所开创的南禅,其实也有前⾏、加⾏,不过因当时来参学者⼤多皆已学习经教、持戒修⾏乃⾄参禅多年,具备了前⾏加⾏,所以未像藏密那样制定⼀个千⼈⼀律的前⾏、加⾏法。

《坛经》所讲须备的前⾏、加⾏,有依⽌善知识、传五分法⾝⾹、⾏⽆相忏悔、发四弘誓愿、受⽆相三归戒、得正见、在⽣活中修⾏等内容,主要是在《忏悔第六》所说。

成唯识论直解3成唯识论简介成唯识论是一种佛教思想,它是由唐朝大智禅师陈那所创立的。

《成唯识论》是其代表作,意为“达成唯识之理”。

成唯识论中的“唯识”指的是“只有识”的意思。

根据成唯识论,心识是世间万事万物的根源。

因此,了解唯识,就能从根本上了解世间万物的真相,并最终实现菩提。

成唯识论直解识与心的关系在成唯识论中,识和心是密不可分的。

它们之间的关系可以从以下两个方面来理解:•识是心的运作:成唯识论认为,心是由八种识运作构成的。

这八种识分别是眼识、耳识、鼻识、舌识、身识、意识、末那识以及阿赖耶识。

这些识产生于人们与外部世界的互动。

•心可以察觉识的存在:尽管心和识是相互依存的,但心能够感受到识的存在。

心通过察觉识的运作,可以了解识产生的过程,从而认知世间万物的真相。

识的分类八种识是成唯识论最基本的概念之一。

不同的识从不同的角度揭示了世间万物的本质,它们分别是:•眼识:能够产生光明和昏暗的感觉;•耳识:能够感觉声音和静音;•鼻识:能够感觉香味和臭味;•舌识:能够感觉甘味、酸味、苦味、辛味和咸味;•身识:能够感受触觉,包括冷、热、滑、粗糙等;•意识:能够产生认知过程;•末那识:负责感受快乐、痛苦、喜、怒、悲等感觉;•阿赖耶识:是种种识所在的基础,根据成唯识论,所有胜义的经验都来自于阿赖耶识。

具足二十种事成唯识论中有一个概念叫做“具足二十种事”。

这是指我们人类对世间万物的了解可以分为二十个方面,包括了解“名”、“句”、“为别”、“为独”、“识”等等。

其中,对“名”的认知是最为重要的,因为只有对世间一切事物的名称有深刻的认识,才能了解它们的性质。

总结成唯识论是佛教思想中的一个重要分支,在现代还有很多人信仰和研究。

该理论从最根本的角度,揭示了世间万物的本质,旨在帮助人们实现菩提并解脱苦难。

通过本文的介绍,相信读者对成唯识论的基本概念有了深刻的了解,并对如何实践成唯识论的方法也有一定的了解。

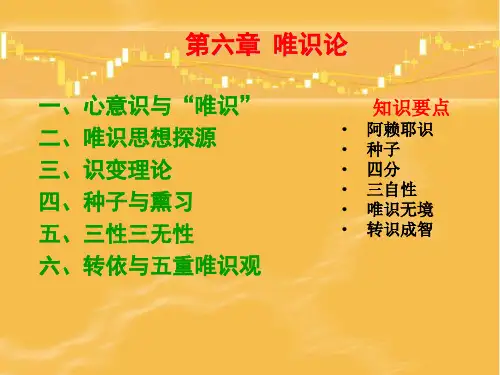

唯识学——转识成智的理论和方法在浩如烟海的佛学经纶中,唯识学可算是最容易为现代人所接受的,最有哲学意味的一脉。

本贴将所接触的各位法师、学者的有关唯识学讲义、文章,摘要编辑如下,以便大家对唯识学有一个大体的认识。

如有不当之处,还望各位前辈不吝指正为感。

在此,向释正刚、郭元兴等法师和前辈致以诚挚的敬意和感谢!一、唯识大意在茫茫的大千世界中,山川日月、草木云霞、流水落花、飞禽走兽,本都是无情之物,然而奇妙的是,在诗人或作家的眼中笔下,草木有忧乐,飞星能传情,明月伴人舞,春风知别苦,落红叹流年,流水似浓愁,蜡炬况垂泪……如此等等,这些自然万物,生气洋溢,处处都表现了人的生命与活力,如郑板桥竟与院中翠竹有如此深厚的感情:修竹数竿,石笋数尺,其地无多,其贵也无多也。

而风中雨中有声、日中月中有影,诗中酒中有情、闲中闷中有伴,非唯我爱石竹,即石竹亦爱我也。

那么,试问,是什么使得这没有性灵的自然事物有了性灵,没有人情的事物有了人情呢?是什么使得大自然仿佛受到一种生气的贯注,成了有灵有肉的生命体?很明显,这是人的思想、人的感情、人当时所凸显出来的心理,是人内在的感情向大自然放射的结果。

人,是生活在自然界及社会人群之中的。

我们对于自然界及他人的认识,是通过自己的心来感知来了解的。

我们在这个世界上已生活了几十年,而这个世界所给与大家的感受,有时是带有负值的极为短暂的喜悦,有时是充满着烦恼与苦痛;其内心,时常受着外在的环境的挤压与煎熬。

于是这就给大家提出了一个问题,为何现实的世界,给了我们如此多样的感受?这种感受是取决于外在环境,抑或我们凡夫的自身的心理问题?关于此问题,一般人都会认为,这主要取决于外在的环境,因为绝大多数的环境,在当时,凡夫的我们是无法改变的;其心,只能随境而转。

然而,唯识认为这种观点是错误的,人的种种感受乃是由于“情执”作祟而出现的产物,具体体现是烦恼心所与有漏的善心所,或者说是人法二执、烦恼障。

这“情执”是凡夫众生的心理,也可以说成是,那能感受的心,附着有污秽的东西,于是都有了种种多样色彩的感受。

唯识学认知理论的现代心理学解析林国良(本文载于黄心川主编《玄奘研究——第二届铜川玄奘国际学术研讨会文集》,陕西师范大学出版社,1999)内容摘要本文用现代心理学的知识对唯识学的认知范畴进行了剖析,进而对唯识学的认知理论作了总结和概括。

本文首先对想心所进行分析,指出了想心所的各种类别,分析了想心所与前五识和第六识结合时所起的不同作用,厘清了想心所的基本心理功能(即当前想与五识形成感觉、当前想及五不同缘想与第六识形成知觉、过去想未来想及言说随眠想与第六识形成表象、随觉想与第六识形成概念),从而奠定了唯识学认知理论的基础。

进而,本文描述了唯识学的认知过程,包括从认识的引发到感觉的内容,以及唯识学关于感觉、知觉、表象、概念和判断推理的相应范畴和基本理论。

最后,本文阐述了唯识学认知理论的主要特征,指出在此理论中认知范畴已形成了较为完整的体系,而此理论的根本特点是为修行服务,并以心识结构的“四分说”为例探讨了此理论的特色。

关键词想心所·四种意识·作意心所·触心所·实法·五心论·寻伺心所·慧心所·心识结构的四分说。

唯识学包含着丰富的心理学内容,但唯识心理学的基本范畴,既有与现代心理学的范畴同义的一面,也有与后者不尽相同之处。

且有些唯识心理学的范畴,其涵义十分隐晦,十分费解,故而本文拟将唯识心理学的认知范畴与现代心理学的相应范畴作一比较研究,从而指出这些范畴的现代心理学意义。

一、六识想心所认知功能论唯识学将心理范畴分为二大类,即心与心所。

心包括八识,其中前六识大体与现代心理学的五种感觉以及意识相仿。

心所的全称是心所有法,指依托心而生起、与心相应、系属于心的各种心理功能。

传统唯识学的研究,虽也说明了心所的各种功能,但似乎对之重视不够,而更多地偏重于心识的功能,例如说前五识相当于五种感觉,而第六识相当于意识。

但上述说法如果真能完全成立,那心所就成为可有可无乃至完全多余的东西了。

唯识心理学可以说是一门高级心理学。

专门研究人类

心理机制的科学,其技术理念精髓:引导个案,同理个案,倾听个案自己内心的声音。

看到自己内在问题,借

由化解内在深层的障碍,进而改善外在生活中的种种现象。

唯识心理学是一门疗愈的技术,但疗愈并不等于治疗,因为治疗形成对抗,二元对立的状态存在,而真正

的疗愈,一定是面对自我,内观自己,清理自己内在潜

意识里的障碍。

疗愈也是一种化解,接纳,宽恕,圆满,内省的概念。

唯识心理学老师所扮演的角色:引导个案

面对,陪伴个案,同理个案,不能给予个案任何的介入,建议,评估分析,完全由个案自身面对,觉醒自己,蜕

变自己,最后疗愈自己。

导师简介:

国家二级心理咨询师

自我成长引导师

亲子关系引导师

财富引导师

情感关系引导师

张毅冰老师,多年以来就对自我的探寻产生了浓厚兴趣,其间涉猎心理学,哲学,佛学。

最终通过几年唯识

学的学习成长,勇敢的面对,深度的清理。

在全国十几

个城市实践体验,疗愈自己,找到了答案,并将自己在

唯识学中所学所悟,落于生活,改善了生命中的各种关系,创造出自己想要的生活。

如何学以致用,如何悟后起修是我们要走过的必经之路。

最终于2018年7月提出唯识心理学的研究方法,将唯识学与心理学相结合,适用现代心理学的发展。

这也是

心理学研究与发展的方向。

毅冰老师说:“没有人是正常的,没有人是不正常的,也没有人需要被疗愈;在心理学看来,这个世界是完美的,只是我们自己选择了,却被自己障碍了,经过引导,我们每个人都能成为自己的心理导师。

”。

唯识五遍行心所及其与现代心理学相关概念之比较廖乐根内容提要:唯识学将作意、触、受、想、思等五种心理作用称为五遍行心所,也就是五种最基本、最普遍的心理活动。

本文在简析五遍行心所基本概念的基础上,对五遍行心所之间的相互关系作了简要的分析,并将五遍行心所与现代心理学中的相关概念进行了简要的分析、比较。

本文认为:五遍行心所是心理活动的五种基本要素,是五种基本的心理机能,反映了心理活动的基本过程和一般规律。

作意等五遍行心所与现代心理学的注意、感觉、情感与情绪、认知(知觉、表象等)、意志等相关概念关系密切,有大体相通之处,但也有明显的区别。

关键词:五遍行心所、作意、触、受、想、思一、五遍行心所概念简析五遍行心所是指:作意、触、受、想、思。

这是五种普遍发生作用的心理活动。

任何心念的生起都伴随着这五种心理作用。

唯识学认为,这五种心理活动具有四种“遍一切”的特性:遍一切性、遍一切地、遍一切时、遍一切识。

也就是说,作意等五种心理活动是通于善、恶、无记三性;遍于三界九地;遍于过去、现在、未来;遍于八识心王。

本文主要依据《成唯识论》对五遍行心所的概念和定义作一简要的分析。

1、作意“作”有发作、发动、兴起等方面的意思,意就是心意、心识。

因此,作意就是使心发动、让心识产生活动的一种重要的心理作用。

《成唯识论》卷三云:“作意、谓能警心为性。

于所缘境,引心为业。

谓此警觉应起心种,引令趣境,故名作意。

”从这个定义可以清楚的看出,作意有两个基本功能:“警心”和“引心”。

“警心”有两个方面的含义:第一,警心是从种子位上说的,就是说,作意在种子位上,便能让心警动,令心从种子状态变为现行状态,此即“种子作意”。

第二,作意并不是警觉所有心的种子,而只能警觉“应起心种”,即众缘已具的心种。

心种的生起是要有助缘的,如耳识生起时,作意就警觉耳识的心种子,而不会警动其它的心种。

“引心”就是作意能将已经生起的心识引向与之对应的境界与目标,相对于“种子作意”,此即“现行作意”。

略论“唯识”与“唯心”义胡晓光在一般佛典中,“唯识”与“唯心”这两个概念是不作分别的,如“万法唯心”与“万法唯识”实际就是同义语。

有时“心”与“识”组成一词——“心识”或“识心”,都是把“心”与“识”当成同一范畴。

“心”与“识”虽在概念内涵方面有共通部分,但毕竟是两个不同的名相,其词义与使用形式并不完全一致。

汉译佛典中的“心”,源自印度梵文两个不同词汇:一是“质多”(citta),二是“汗栗驮”(hr!d)或“干栗驮耶”(hr!daya)。

“质多”之心是指意识活动的心,而“汗栗驮”或“干栗驮耶”之心则是指肉团心和树心、核心、心要。

肉团心即心脏,是生命机体中最重要的组成部分。

古时有人认为,心脏是心理活动的物质基础,心思作用是心脏的物质属性。

孟子曰:“心之官则思”,即此义也。

核心、树心、心要之心,则是泛指事物最坚固、最重要的部分。

汉译佛典中的“识”,也源自印度梵文两个不同词汇:一是vijn~a^na,是指了别力,即八识之识;二是Vijnpti,它含了别与显现二义。

唯识学的“唯识”是Vijnapti-ma^tra,即“唯识显现”之义。

佛学中的“唯心”一词,梵文是citta-ma^tra,指“唯”“质多”之心,不是指“唯”“肉团心”和“树心”、“核心”、“心要”之心。

“心”与“识”范畴不二,但在概念的建立上,“心”侧重在“体”,“识”侧重在“用”。

“质多”之“心”是约主体精神存在立名,与“识”完全同义;肉团心、树心等则约客体物质存在立名,基本上不属于意识范畴。

佛学的“唯心”与“唯识”皆从意识范畴立言。

“心”与“识”为什么可以同“唯”字组成一词,并且成为佛学思想的核心命题?据唐代唯识宗大师窥基《大乘法苑义林章·唯识章》云:“梵云‘摩怛剌多’,此翻为‘唯’。

唯有三义:一简持义,简去遍计所执生法二执,持取依它、圆成识性识相,《成唯识》云:‘唯言为遮离识我法,非不离识心心所等’(编者按:《成唯识论》作:“唯言为遮离识实物,非不离识心所法等”);二决定义,旧《中边颂》云:‘此中定有空,于彼亦有此’,谓俗事中定有真理、真理中定有俗事,识表之中,此二决定(识中遮表,表有遮无;遮即简持,表即决定;表有之中,俗事、真理决定互有),显无二取;三显取义,瞿波论师《二十唯识释》云:‘此说唯识,但举主胜,理兼心所;如言王来,非无臣佐。

成唯识论要义总结成唯识论是宗教哲学中的一种思想体系,它源于7世纪的印度佛教思想运动,并于7世纪后期传入中国。

成唯识论的中心思想是“唯识”,即世界上所有的事物都只是心理现象。

成唯识论的要义有以下几点:一、唯识唯识是成唯识论最基本的思想。

它认为所有存在的事物都是精神现象,包括人和物。

唯识主义认为,人的感觉只是人脑中产生的一种内部心理活动,对外界的存在并没有必要的联系。

认识对象不是外在的实体,而是人的意识中心理现象的化身。

人类所有知识的来源都是人的知觉活动。

唯识主义认识论认为,个人的意识活动是对外部物质世界进行解释的唯一途径。

这种真谛只能是在个人主观内部发展起来的,单纯的物质现实是不存在的。

二、互异共存互异共存是成唯识论的一个核心概念,它承认存在很多不同的对象或者一个单一的对象在不同的方面已经进行了数个被称为相的模糊的分裂。

由于唯识论者认为一切事物都具有相与因,因此在这种意义上,事物之间可能看上去是相同的,但是唯识论者指出,实际上这些事物只是从不同的视角解释而来的结果。

这就是为什么唯识论强调了对于相的认识。

相是一个涵盖了所有意识发展的理念,任何对象都有其独特的因、独特的相,以及独特的性质,而这些独特的方面能够互异共存。

总的来说,唯识论者认为存在的事物在存在的基础上都具有自身的独特的性质、物质形成、美德、心理现象等等。

三、因果唯识论认为,世界上所有的事物都是因果性的,任何事物都离不开因果关系。

因为成唯识论认为所有事物都是心理现象,因此因果关系也是在心理世界中发生的。

因果律具有唯一性和不可违反性,即“有因必有果,无因不成果”。

唯识论认为,人类一切行为的结果都是由这个人的心理活动引起的。

因此,通常所说的行为形成基于有形物质的地表现象通常只是因果关系的表象。

这意味着被认为是因果关系的关系实际上可能基于更广泛的影响和因素。

四、证悟唯识论认为,世界上的一切事物都本质上是虚幻的,因为它们只是心理世界中的影像,因此唯有彻底的证悟才能够使我们从迷失中走出来,直接领会事物的真相。

从唯识宗的终结到唯识学的延续———永明延寿《宗镜录》的唯识观及其影响袁宏禹内容摘要:永明延寿《宗镜录》唯识学思想的一大特色是圆融,融通了唯识古学、唯识今学,融通了性宗、相宗二学。

在某种意义上,延寿《宗镜录》论唯识既是前世唯识宗的终结之作,也是后世唯识学的接续之作。

《宗镜录》并不以玄奘唯识宗思想为独尊,兼收并包了唯识古今学,并以如来藏系佛学的立场涵摄了性相二学。

延寿治唯识的方法直接影响到了明末与晚近两次唯识学复兴思潮中唯识学的研习,而到“南欧北韩”古典派的出现,对延寿《宗镜录》以来治唯识的风气又出现了一种新的转向。

关键词:永明延寿 《宗镜录》 唯识宗 唯识学作者简介:袁宏禹,福州大学教授杨维中先生《中国唯识宗通史》最后一章最后一节探讨了永明延寿的唯识学思想,提出了“永明延寿与唯识宗的终结”的观点。

杨先生说:“从某种意义上,延寿及其《宗镜录》的出现,是法相唯识宗终结的象征。

”①。

从宗派谱系来说,延寿并不属于唯识宗,而是法眼宗三祖、净土宗六祖。

延寿只是在学问上融摄唯识学说,《宗镜录》成为后世习唯识效仿的范例。

因此,《宗镜录》在学理上可逡为法相唯识宗终结的象征。

之后的法相唯识学思想如何发展呢?虽然唐代玄奘、窥基二师开创的唯识宗消亡了,不过唯识学思想研习并没有在中国历史上就此彻底消失。

明末和晚近先后出现了两次研习唯识学的热潮,诞生了诸多唯识学大家,后世唯识家以如来藏学解唯识,多是受到延寿大师融通古今、性相唯识观的影响。

在某种意义上可以说,永明延寿既是前世唯识宗的终结者,也是后世唯识学的开启者。

一、从唯识宗的绝嗣到永明延寿《宗镜录》的出现实际上,古德永明延寿与唯识宗法脉传承并无直接关联。

那么,唯识宗又是如何中断法嗣的呢?考察唯识学在中土的传承,这首先要从印土佛学说起。

唯识学,在印度为大乘瑜伽行派所弘传。

因创始人弥勒菩萨、无著菩萨重视瑜伽行,其师称为瑜伽行师,①杨维中:《中国唯识宗通史》下,南京:凤凰出版社2008年版,第841页。

南师开示学习唯识的重要性从佛开始,及其后世弟子之努力,归纳出一个完整的体系,包括了心理、生理、哲学、逻辑各种精神观察法,即唯识法相学。

注意啊!何以要说唯识给你们听,有大作用,尤其是有功夫有见地者,不能不了解,否则用功知见不会透彻;但未发明心地者,我并不赞成你马上搞这一套,不然这种知见的束缚太厉害,困在知见上,来生都成问题。

八识即心王,即般若所说的心,分为八部作用,然何以不说心而说识?禅宗叫人参话头,要离心意识参,这个“识”是极难解释的。

前辈大菩萨分析:有分别是识;无分别是智。

学佛应依心不依识,即不依妄想分别。

这句话在文字语言上的解释是够了,但我们不应该就此满意,现在应提出来问:何谓分别?何谓不分别?达摩大师初传的禅宗:除了二祖神光,是亲受衣钵,继承禅宗道统以外,同时还有几位后学传人,他们也都有心得,不过才德气魄,略逊神光而已;达摩大师除了传授心法以外,同时还要神光以《楞伽经》印心,由此可见教外别传禅宗,并不离于教理以外。

《楞伽经》,果然为达摩大师吩咐神光为禅宗的印心宝典,但在大乘佛学的法相(唯识)宗,也认为是"唯识"学的主要经典,它提出以"无门为法门"的求证方法,并且说明以顿悟与渐修并重,同时把心法的体用,分做八个作用,便成为眼识,耳识、鼻识、舌识、身识等前五识,再有第六的意识,第七的末那识,第八的阿赖耶识等,所谓一心八识的分析,旧注识有识别、分别的作用,也就是包括感觉、知觉与精神活动的功能。

第六意识,又分有明了意识与独影(又名独头)意识的两重,所谓独影意识,相当于现在心理学所说的潜意识的现象。

第七末那识是意根,也就是自我与生命俱来的元始知觉,本能活动的意识。

第八阿赖耶识,是包括心物一元,精神世界与物理世界同根的心注的根本。

由此可知禅宗所谓的明心见性,与顿悟一心的心,不仅是心理上平静的心,实在是要彻底透过宇宙身心的根元,才能了知"三界唯心,万法唯识"的真谛。

关于唯识学,请谈一谈你们的个人实证经验?唯识学是佛教思想中的一个重要学派,它主张一切现象都是由心所造成的,认为外在的世界只是一种表象,真正的实相只存在于内心。

在我个人的实证经验中,我深刻地体会到了唯识学的真谛。

我发现自己的情绪和行为往往受到内心的影响。

在某些时刻,我会感到焦虑和不安,这些情绪会影响我的思考和行为。

而当我能够冷静地观察自己的内心,深入了解自己的想法和情感,我就能够更好地控制自己的情绪和行为,从而更好地应对生活中的各种挑战。

我发现自己的观念和认知会影响对外界的理解和认识。

在某些时刻,我会因为自己的偏见和主观意识而误解他人的言行,从而产生误解和冲突。

而当我能够放下自己的观念和认知,以开放和客观的态度去理解他人的言行,我就能够更好地与他人沟通和交流,避免误解和冲突的产生。

我发现自己的行为和生活方式会影响自己的内心和外在环境。

在某些时刻,我会因为自己的贪婪和自私而忽视他人的需要和利益,从而引发矛盾和纷争。

而当我能够以慈悲和善意去对待他人,尊重他人的需要和利益,我就能够更好地与他人和谐相处,创造一个和谐的社会环境。

在我个人的实证经验中,唯识学的思想和理念对我的生活和成长产生了深刻的影响。

它让我更加关注自己的内心,更加开放和客观地理解他人和世界,更加注重自己的行为和生活方式,从而创造一个更加和谐、平和和美好的生活环境。

唯识学认为一切现象都是由心所造成的,外在的世界只是一种表象,真正的实相只存在于内心。

在个人的实证经验中,唯识学的思想和理念对自己的生活和成长产生了深刻的影响。

它让自己更加关注自己的内心,更加开放和客观地理解他人和世界,更加注重自己的行为和生活方式,从而创造一个更加和谐、平和和美好的生活环境。

学唯识的心得学唯识,是每个佛教信徒都必须经历的修行过程。

虽然听起来很简单,但是学唯识并不是一件容易的事情。

在我学唯识的过程中,我认识到了很多事情,并从中学到了很多有价值的心得。

首先,学唯识需要有恒心和毅力。

唯识学说是佛教教义中最重要的部分之一,其中的难度和深度也是很高的。

因此,学唯识需要有足够的耐心和毅力。

需要花费大量的时间和精力来理解和掌握唯识的概念。

其次,理论和实践并重。

学唯识需要注重理论和实践相结合。

虽然唯识学说是基于理性思考和逻辑推理所构建的,但这一学说主张我们必须将理论付诸实践,并应用于自己的生活中。

只有真正将这些概念落实到实际中,才能真正理解唯识学说的真正含义。

另外,必须以开放的心态去学唯识。

学唯识需要一种完全开放的心态,这样才能更好地理解唯识哲学的内涵。

这意味着,我们需要打开心灵的大门,允许自己接受并欣赏其他人的意见和看法,同时也需要保持一种开放和灵活的思维方式,以更好地学习和理解唯识学说。

最后,学唯识需要探索自我。

唯识学说主张,所有的事物都是由于缘起而生的,这其中也包括了我们自己。

因此,在学习唯识学说的过程中,我们应该探索自我,了解自己的思维方式、行为模式和内在本质。

只有通过深入地探索自我,才能更好地理解这一哲学思想。

总之,唯识学说是我们在修行中不能忽视的一部分。

学习唯识需要有恒心、注重理论和实践的结合、以开放的心态去学习和探索自我。

只有在这些方面下功夫和思考,才能够更好的掌握和应用唯识学说,并在修行中受益。

学唯识的心得

作为一门重要的佛教学说,唯识思想在佛教教义中占据着重要的地位。

在学习唯识思想的过程中,我有了以下的一些心得体会。

首先,唯识思想强调因果依存。

一切都是因缘所生,因为有了原因才有了结果。

我们应该深刻认识到,我们所看到的世界只是我们的感官所感知到的表象,而表象背后的本质是因缘相生的结果。

因此,我们应该放下执着,不要过分追求表面的现象,而应该关注其背后的本质。

其次,唯识思想还强调认识的主观性。

一切认识都是建立在个人的心理过程上,因此每个人的认识都会有所不同。

这就需要我们认识到自己的主观性,并且尝试去理解别人的主观性。

只有在认识到自己和别人的认识的主观性时,我们才能够进行有效的交流和理解。

最后,唯识思想还强调缘起性空。

所有的存在都是由缘起而生的,没有任何一种存在是独立存在的。

这也就意味着不存在永恒不变的存在,所有的存在都是暂时的、流变的。

我们应该认识到这一点,不要过分执着于任何一种存在,而应该放下执着,从容面对生命中的变化。

总之,学习唯识思想可以帮助我们更加深刻地认识到世界的真相,从而更好地面对生命中的挑战和变化。

- 1 -。

唯识就是唯心吗?问:唯识就是唯心吗?答:不。

唯识论虽以精神为主,但不否定物质,也不否定客观的现象,如要否定,那就一空到底,连“识”也无从可唯了。

其实,若讲哲学上的唯心论,除了唯物论,几乎多可纳入唯心论的范围。

比如培根、洛克、休谟等,算是主观的唯心论,黑格尔算是客观的唯心论,康得算是意志的唯心论,詹姆士算是经验的唯心论,柏格森算是直觉的唯心论,罗素算是存疑的唯心论(这一唯心论的分类法见于太虚大师法相唯识学概论)。

总之,不论是哪一种的唯心论,总要立出一个标本,作为他们立论的基础,有了一个标本的偶像,就难免不犯以偏概全的错误;存疑的唯心论是比较开明的,但他们不能指出一个究竟的归路,仍不免令人有旁徨之感。

至于佛教的唯识论呢,虽讲“三界唯识”,三界之内的万事万物,均由八识所变,一切的物象──器界,均是八识的相分──现行,但是并不否定自我而外的一切众生,三界唯识,是说三界之内的一切现象,是由三界的众生各自的八识共同所变,也就是三界众生的共业所变,这里所称的八识,不仅是指的当下的心识,而是包括了无始以来的业力所薰的心识,由于业识的现行,便成了八识的相分,成了三界的现象,成了我们所处的世界。

我们的世界,物质是由同界所有众生的八识所变,众生的相互为缘,也是由于同界众生的八识互变。

唯识论的宇宙观,称为“赖耶缘起”,赖耶识是第八识的梵文音译,意思是藏识,能够含藏一切业种,当业种现行而感得的果报,便是唯识变现,这是从本体上著眼的。

若从现象上著眼,便可称为业感缘起,因为,八识所变的果报──现象,实在是由于各自所造的业力而来。

若从方法上著眼,不管是赖耶缘起也好,业感缘起也好,都不出乎“缘生”的原则,唯有众缘和合,才有现象成立的可能。

所以佛教的基本原则,是缘生论。

佛教的最终目的是一个“空”字,因为不用标立任何形而上的偶像,所以不会落于以偏概全的泥沼,因为由缘生而归结于性空──我固空了,法也空了,所以不会令人有旁徨莫措之感。

一般的哲学家,我字都空不了,法(形上的标本偶像)字,当然更加无从空起了,如果他们一旦真把他们自我执取的标本空去了,他们便会失去自己的立足之地而成为无依的游魂!所以,佛教的唯识论,绝不是哲学的唯心论能够相拟相比的。

从唯识学到唯识心理学

唯识学被认为是东方心理学思想宝库。

然而,中国本土唯识学并未受到主流心理学研究者的重视。

实际上,唯识学的理论体系缜密严谨,概念范畴精炼准确,思想外延丰富全面,相较于概念零碎、体系松散的西方心理学体系而言,表现出了诸多理论优势。

而近年来,人工智能的发展对心理学理论的系统性提出了更高的要求。

尽管西方心理学及神经科学在人工智能的发展中起到了重要的作用,但在认识论的层面仍然存在许多迷雾;相反,唯识学的思想体系对心智系统进行了精细

的分析,能够加深人们对于人工智能架构的理解。

本文在前人研究基础上,做了如下工作:(1)从宏观的身—心—境系统、常观的经验主体结构、微观的心智系统细节三个水平,在现代化的语境下对唯识学中的心理学理论体系进行了系统的梳理。

(2)基于唯识学中的心智系统思想,探究了在人工心智系统(人工智能)的构

建中应考虑的若干问题。

(3)在对唯识学心智系统理论体系整理的基础上,对“唯识心理学”这一学术范畴进行了明确的界定和辨析,并探讨了其当代学术价值。

最终得出如下结论:(1)唯识学中蕴含着内容丰富、概念严谨、体系完整的心理学思想,从多种视角对心智系统进行了全方位的分析。

(2)唯识学的理论观点能够与现代心理学和认知神经科学等领域的研究相兼容。

(3)唯识心理学是一门以心智系统为研究对象,以三科、八识、百法等理论体系为框架,以现象学为范式,以禅定为根本方法的中国本土心理学。

(4)唯识心理学对于心理学内部两种主义的统一,以及对于自然心智和人工心智的统一而言都有重要的意义和价值。