8第五单元神经体液免疫调节汇总

- 格式:ppt

- 大小:4.19 MB

- 文档页数:68

专题08 生命活动的调节→教材必背知识1、不论男性还是女性,体内都含有大量以水为基础的液体,这些液体统称为体液。

(P2)2、由细胞外液构成的液体环境叫做内环境。

(P3)3、正常机体通过调节作用,使各个器官、系统协调活动,共同维持内环境的相对稳定状态叫做稳态。

(P8)4、内环境稳态是机体进行正常生命活动的必要条件。

(P9)5、兴奋是指动物体或人体内的某些组织(如神经组织)或细胞感受外界刺激后,由相对静止状态变为显著活跃状态的过程。

(P16)6、人的大脑皮层除了对外部世界的感知以及控制机体的反射活动外,还具有语言、学习、记忆和思维等方面的高级功能。

(P20)7、由内分泌器官(或细胞)分泌的化学物质进行调节,这就是激素调节。

(P24)8、在一个系统中,系统本身工作的效果,反过来又作为信息调节该系统的工作,这种调节方式叫做反馈调节。

反馈调节是生命系统中非常普遍的调节机制,它对于机体维持稳态具有重要意义。

(P27)9、激素调节的特点:微量和高效、通过体液运输、作用于靶器官或靶细胞。

(P28)10、由植物体内产生,能从产生部位运送到作用部位,对植物的生长发育有显著影响的微量有机物,称作植物激素。

(P48)11、生长素的作用表现出两重性:既能促进生长,也能抑制生长;既能促进发芽,也能抑制发芽;既能防止落花落果,也能疏花疏果。

(P50)12、人工合成的对植物的生长发育有调节作用的化学物质称为植物生长调节剂。

(P54) →教材必会知识 1、内环境的组成 ⑴内环境的概念:人体内含有大量的液体,称为体液。

体液分为细胞内液和细胞外液,其中细胞外液是细胞赖以生活的体内环境,称为内环境。

⑵内环境的范围:主要由血浆、组织液、淋巴组成,此外还有脑液、脊液等。

⑶内环境的成分:主要有水分,血浆蛋白、组织蛋白、葡萄糖、氨基酸、无机盐等,不包括消化道中的成分和细胞内的成分,如血红蛋白、呼吸酶等。

⑷内环境的组成关系:⑸血浆、组织液和淋巴的成分与含量相近,但又不完全相同,主要差别是血浆含有较多的蛋白质。

神经体液免疫知识点总结免疫系统在保护机体免受外来病原微生物的侵害方面起着关键作用。

神经体液免疫是免疫系统的一个重要组成部分,可以说神经体液免疫是保护人体免受病原微生物侵害的第一道防线。

神经体液免疫的充分发挥对于维护人体健康至关重要。

在本篇文章中,我们将系统地梳理神经体液免疫的知识点,包括相关概念、组成要素、机制、影响因素等方面,通过对这些知识点的总结,使读者对神经体液免疫有一个全面深入的了解。

一、概念1. 免疫系统免疫系统是人体的一种自我保护系统,它能识别、中和和消灭外来病原微生物,保护机体免受感染。

免疫系统包括先天免疫和获得性免疫两个方面。

2. 神经免疫神经免疫是免疫系统的一个重要组成部分,神经系统通过神经元和神经递质等调节免疫细胞的活动,对免疫应答起着调控作用。

3. 体液免疫体液免疫是一种免疫反应,它是由B细胞介导的,由抗体和细胞毒素来发挥杀伤效应。

二、组成要素1. 抗体抗体是一种由免疫细胞分泌的蛋白质,它与特定抗原结合,引发免疫反应,包括中和、沉淀、凝集、激活补体和促进吞噬作用等。

2. 细胞毒素细胞毒素是一种能杀死病原微生物和感染细胞的毒素,包括有外毒素和内毒素等,能够对病原微生物和感染细胞产生直接杀伤作用。

3. 补体系统补体系统是机体免疫系统的重要组成部分,包括多种补体蛋白,它能够直接杀伤细菌、病毒和真菌,参与炎症反应,并有调节细胞免疫和体液免疫作用。

4. 免疫细胞免疫细胞包括T细胞、B细胞、巨噬细胞、自然杀伤细胞等,它们能够识别病原微生物和感染细胞,发挥免疫功能。

三、机制1. 免疫应答过程免疫应答是机体对抗病原微生物的免疫反应过程,包括抗原摄取和处理、抗原呈递、T细胞和B细胞激活、抗体产生等。

2. 抗原-抗体反应抗原是免疫系统识别的物质,抗体是免疫系统对抗抗原的蛋白质,它们之间的相互作用引发了一系列的免疫反应。

3. 细胞毒素杀伤细胞毒素能够通过直接杀伤感染细胞和抗原呈递细胞来调节免疫应答和清除感染。

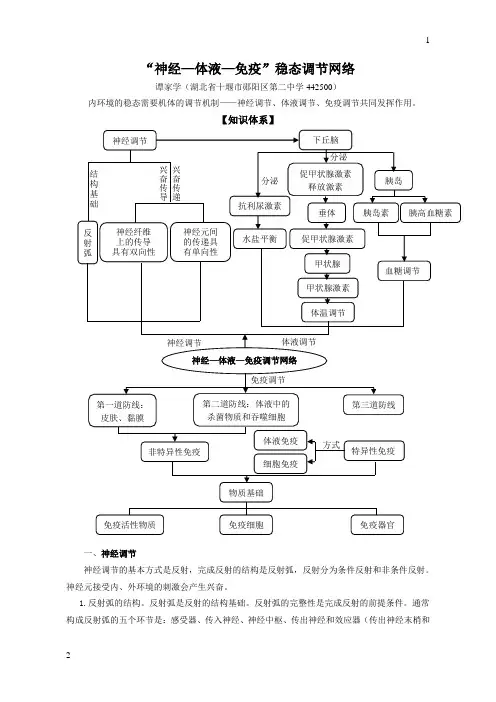

“神经—体液—免疫”稳态调节网络谭家学(湖北省十堰市郧阳区第二中学442500)内环境的稳态需要机体的调节机制——神经调节、体液调节、免疫调节共同发挥作用。

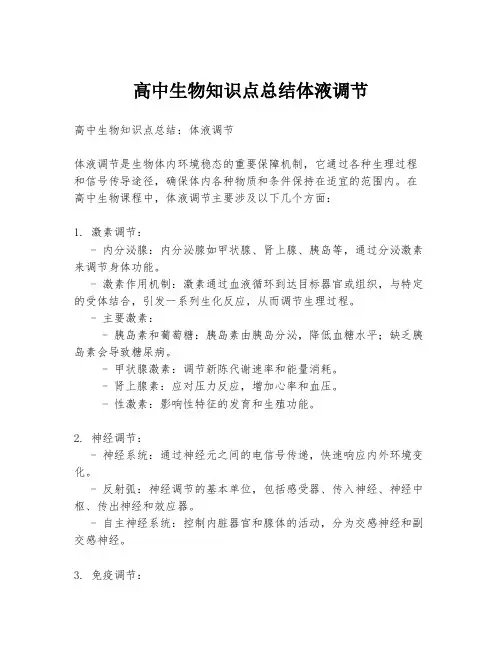

【知识体系】一、神经调节神经调节的基本方式是反射,完成反射的结构是反射弧,反射分为条件反射和非条件反射。

神经元接受内、外环境的刺激会产生兴奋。

1.反射弧的结构。

反射弧是反射的结构基础。

反射弧的完整性是完成反射的前提条件。

通常构成反射弧的五个环节是:感受器、传入神经、神经中枢、传出神经和效应器(传出神经末梢和它所支配的肌肉或腺体)。

2.兴奋在神经纤维上的传导①静息电位的形成——外正内负:在静息状态时,细胞内的钾离子的浓度比细胞外高,因此K+ 穿过细胞膜扩散到细胞外,使膜内形成了负电位,膜外为正电位。

②动作电位的形成——外负内正:受刺激时膜通透性改变,膜外Na+内流,膜两侧的静息电位差急剧减小,直到形成膜内正电位,膜外负电位。

③传导特点:兴奋以电信号的形式双向传导,兴奋传导方向与膜内电流方向一致,与膜外电流方向相反。

3.兴奋在神经元之间的传递①突触的结构:突触前膜/突触间隙/突触后膜。

②神经元之间兴奋传递的过程:轴突→突触小泡→递质→突触(突触前膜→突触间隙→突触后膜)→下一神经元胞体或树突。

突触中信号转换:电信号→化学信号→电信号;突触小体信号转换:电信号→化学信号;突触后膜信号转换:化学信号→电信号。

③传递特点:单向传递。

由于递质只能由突触前膜释放,然后作用于突触后膜。

所以兴奋在突触上的传递只能向一个方向进行。

既可以传递兴奋,也可以传递抑制。

【例1】某人行走时,足部突然受到伤害性刺激,迅速抬脚。

下图为相关反射弧示意图。

(1)图示反射弧中,a是________。

当兴奋到达b点时,神经纤维膜内外两侧的电位变为___________。

当兴奋到达c处时,该结构发生的信号转变是________。

(2)伤害性刺激产生的信号传到_______会形成痛觉。

此时,内脏神经支配的肾上腺分泌的肾上腺激素增加,导致心率加快,这种生理活动的调节方式是________。

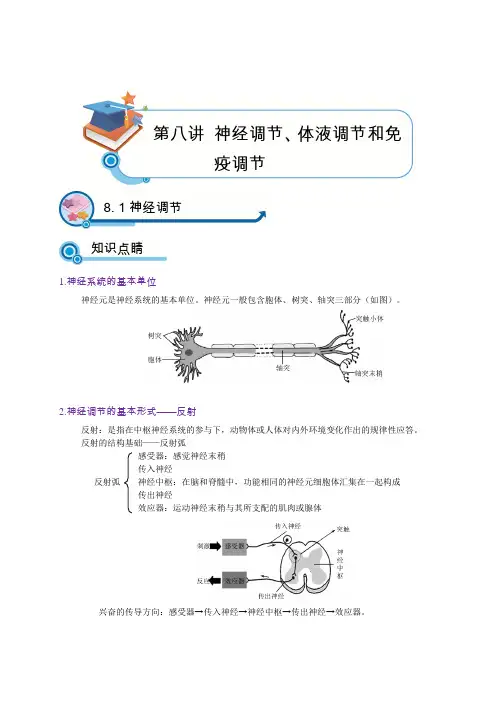

第八讲神经调节、体液调节和免疫调节8. 1神经调节知识点睛1.神经系统的基本单位神经元是神经系统的基本单位。

神经元一般包含胞体、树突、轴突三部分(如图)。

2.神经调节的基本形式——反射反射:是指在中枢神经系统的参与下,动物体或人体对内外环境变化作出的规律性应答。

反射的结构基础——反射弧感受器:感觉神经末稍传入神经反射弧神经中枢:在脑和脊髓中,功能相同的神经元细胞体汇集在一起构成传出神经效应器:运动神经末稍与其所支配的肌肉或腺体兴奋的传导方向:感受器→传入神经→神经中枢→传出神经→效应器。

3.兴奋在神经纤维上的传导双向传导:刺激神经纤维上任何一点,引起的兴奋可沿神经纤维同时向两侧传导。

传导形式:电信号(或神经冲动)。

根据细胞膜电位的状态及变化过程,可分为:名称状态机理极化静息时细胞膜内负外正状态K+外流去极化极化程度减弱Na+内流反极化去极化超过0电位,细胞膜内正外负状态Na+内流复极化从反极化状态恢复成极化状态K+外流超极化膜两侧的极化程度加剧动作电位后的超极化K+外流抑制性神经递质Cl-内流①静息时,电压变化敏感的Na+通道和K+通道均处于关闭状态,而只有非电压变化控制的K+通道开放。

细胞膜内K+浓度高于细胞外,K+顺浓度差向膜外扩散,而膜内的负离子(主要是带负电荷的蛋白质)不能通过膜而被阻止在膜内,结果引起膜外正电荷增多,电位变正;膜内负电荷相对增多,电位变负,产生膜内外电位差。

这个电位差阻止K+进一步外流,当促使K+外流浓度差和阻止K+外流的电位差这两种相互对抗的力量相等时,K+外流停止。

膜内外电位差便维持在一个稳定的状态,即静息电位。

②动作电位上升支的产生是因膜受刺激后,Na+通道开放,Na+内流导致膜发生去极化直至反极化。

上升支的顶点接近于Na+平衡电位。

上升程度取决于膜内外Na+离子的浓度差。

③动作电位下降支的产生是因Na+通道开放后迅速失活,而电压敏感的K+通道延迟开放导致K+外流,细胞膜发生复极化。

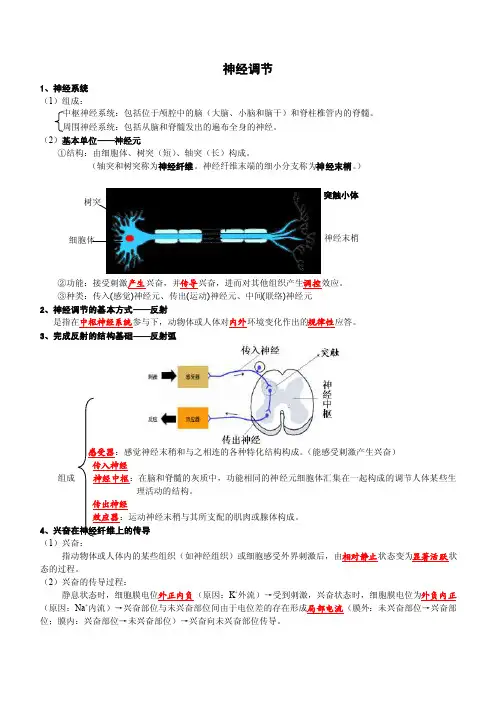

神经调节1、神经系统 (1)组成:中枢神经系统:包括位于颅腔中的脑(大脑、小脑和脑干)和脊柱椎管内的脊髓。

周围神经系统:包括从脑和脊髓发出的遍布全身的神经。

(2)基本单位——神经元①结构:由细胞体、树突(短)、轴突(长)构成。

(轴突和树突称为神经纤维。

神经纤维末端的细小分支称为神经末梢。

)②功能:接受刺激产生兴奋,并传导兴奋,进而对其他组织产生调控效应。

③种类:传入(感觉)神经元、传出(运动)神经元、中间(联络)神经元2、神经调节的基本方式——反射是指在中枢神经系统参与下,动物体或人体对内外环境变化作出的规律性应答。

3、完成反射的结构基础——反射弧(能感受刺激产生兴奋) 组成理活动的结构。

4 (1)兴奋:指动物体或人体内的某些组织(如神经组织)或细胞感受外界刺激后,由相对静止状态变为显著活跃状态的过程。

(2)兴奋的传导过程:静息状态时,细胞膜电位外正内负(原因:K +外流)→受到刺激,兴奋状态时,细胞膜电位为外负内正(原因:Na +内流)→兴奋部位与未兴奋部位间由于电位差的存在形成局部电流(膜外:未兴奋部位→兴奋部位;膜内:兴奋部位→未兴奋部位)→兴奋向未兴奋部位传导。

树突细胞体轴突突触小体神经末梢(3)兴奋是以电信号的形式沿着神经纤维传导的,这种电信号也叫神经冲动。

(4)兴奋的传导的方向:双向5、兴奋在神经元之间的传递:(1)传递结构:神经元之间的兴奋传递就是通过突触实现的,突触包括突触前膜、突触间隙、突触后膜(2)传递过程:当神经末梢有神经冲动传来时,突触前膜内的突触小泡受到刺激,就会释放一种化学物质——神经递质。

神经递质经扩散通过突触间隙,然后与突触后膜(另一个神经元)上的特异性受体结合,引发突触后膜电位变化,即引发一次新的神经冲动。

这样,兴奋就从一个神经元通过突触传递到了另一个神经元。

(3)信号变化:电信号→化学信号→电信号(4)传递方向:单向。

原因是神经递质只存在于突触小体的突触小泡内,只能由突触前膜释放作用于突触后膜,因此神经元之间兴奋的传递是单向的。

高中生物知识点总结体液调节高中生物知识点总结:体液调节体液调节是生物体内环境稳态的重要保障机制,它通过各种生理过程和信号传导途径,确保体内各种物质和条件保持在适宜的范围内。

在高中生物课程中,体液调节主要涉及以下几个方面:1. 激素调节:- 内分泌腺:内分泌腺如甲状腺、肾上腺、胰岛等,通过分泌激素来调节身体功能。

- 激素作用机制:激素通过血液循环到达目标器官或组织,与特定的受体结合,引发一系列生化反应,从而调节生理过程。

- 主要激素:- 胰岛素和葡萄糖:胰岛素由胰岛分泌,降低血糖水平;缺乏胰岛素会导致糖尿病。

- 甲状腺激素:调节新陈代谢速率和能量消耗。

- 肾上腺素:应对压力反应,增加心率和血压。

- 性激素:影响性特征的发育和生殖功能。

2. 神经调节:- 神经系统:通过神经元之间的电信号传递,快速响应内外环境变化。

- 反射弧:神经调节的基本单位,包括感受器、传入神经、神经中枢、传出神经和效应器。

- 自主神经系统:控制内脏器官和腺体的活动,分为交感神经和副交感神经。

3. 免疫调节:- 免疫系统:识别和清除外来病原体和体内异常细胞。

- 免疫细胞:包括B细胞、T细胞、巨噬细胞等,通过分泌抗体或直接吞噬病原体来保护身体。

- 免疫应答:分为先天免疫和适应性免疫,后者具有特异性和记忆性。

4. 酸碱平衡:- 缓冲系统:血液中含有多种缓冲对,如碳酸/碳酸氢盐系统,维持pH值稳定。

- 呼吸系统:通过调节呼吸频率和深度,排出二氧化碳,影响血液pH值。

- 肾脏:通过调节尿液的酸碱度,排除过多的酸性或碱性物质。

5. 水盐平衡:- 渗透压:体内水分通过细胞膜的渗透作用,维持细胞内外的渗透压平衡。

- 抗利尿激素:由下丘脑产生,作用于肾脏,调节尿液的浓缩程度,影响水分的重吸收。

- 钠离子:通过调节钠离子的排泄,影响体内水分的平衡。

6. 体温调节:- 体温维持:通过代谢产生热量,并通过皮肤血管的扩张或收缩来散热,保持体温恒定。

- 体温调节中枢:位于下丘脑,对体温变化做出反应,通过神经和体液途径调节体温。

【神经体液免疫调节的机制是什么?】针对绝大多数人而言,细胞免疫是一个很生疏的专有名词,说白了的细胞免疫,主要是身体根据体细胞产生抗体,进而具有自身免疫力的一种体制,举个事例,身体遭受病菌侵蚀的情况下,效应b细胞便会产生抗体,抗原可以具有阻拦病菌入侵的功效,这在医药学上称之为神经细胞免疫调整,下边就来掌握神经细胞免疫调整的体制。

神经细胞免疫调整的体制:神经细胞免疫调整是身体内环境稳态的调节机制。

1、神经调节的基本方法是反射面,就是指在中枢神经系统的参加下,身体或动物体对外部环境破坏做出的周期性回复。

进行反射面的构造基本是:反射弧。

反射面的类型分成经典条件反射和非条件反射。

反射弧:效应器传入神经中枢神经传出神经效应器(次序不可以错乱)2、体液调节就是指生长激素等化合物根据血液传输的方法对生命活动开展的调整。

体液调节与神经调节对比,其反应速率比较慢,功效范畴范围广,功效時间较长,起功效方式是血液运送。

血液:细胞内液和细胞外液(血液,组织液和淋巴结)3、激素调节是人体根据人体免疫系统的功效具有维护机体的作用。

人体免疫系统由免疫器官(扁桃体炎,甲状腺囊肿,胸腺,脾,骨髓),细胞免疫(网织红细胞:T体细胞与B体细胞组织细胞等),免疫力物质(抗原,淋巴因子,溶菌酶等)构成。

免疫力有三道防线,第一道是皮肤、粘膜以及分必物等。

第二道是血液中的除菌物质和组织细胞。

第三道是由细胞免疫和免疫细胞构成。

第一第二道是非特异性免疫力,第三道是特异性免疫力。

区别第一第二道防线的方式是:是不是进入了细胞外液。

抗原体和B体细胞抗原受体(BCR)的类型都十分多,在细胞免疫中B淋巴细胞的BCR立即与抗原体融合。

一种B淋巴细胞表层仅有一种BCR。

一种抗原体入侵身体,仅有含有与这类抗原体相辅相成的BCR的B淋巴细胞才可以与之融合,仅有获得挑选刺激性的B淋巴细胞复制才可以获得增加(克隆选择理论)。

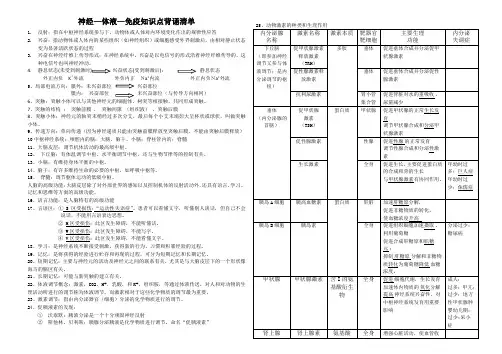

神经—体液—免疫知识点背诵清单1. 反射:指在中枢神经系统参与下,动物体或人体对内环境变化作出的规律性应答2. 兴奋:指动物体或人体内的某些组织(如神经组织)或细胞感受外界刺激后,由相对静止状态变为显著活跃状态的过程3. 兴奋在神经纤维上传导形式:在神经系统中,兴奋是以电信号的形式沿着神经纤维传导的,这种电信号也叫神经冲动。

4. 静息状态(未受到刺激时兴奋状态(受到刺激后): 静息状态外正内负 K +外流 外负内正 Na +内流 外正内负Na +外流 5、局部电流方向:膜外:未兴奋部位 兴奋部位 膜内: 兴奋部位6、突触:突触小体可以与其他神经元的细胞体、树突等相接触,共同形成突触。

7、突触的结构 : 突触前膜 , 突触间隙 (组织液) ,突触后膜8、突触小体:神经元的轴突末梢经过多次分支,最后每个小支末端彭大呈杯状或球状,叫做突触小体。

9、传递方向:单向传递(因为神经递质只能由突触前膜释放至突触后膜,不能由突触后膜释放) 10中枢神经系统:颅腔内的脑:大脑、脑干、小脑;脊柱管内的:脊髓 11、大脑皮层:调节机体活动的最高级中枢。

12、下丘脑:有体温调节中枢、水平衡调节中枢,还与生物节律等的控制有关。

13、小脑:有维持身体平衡的中枢。

14、脑干:有许多维持生命的必要的中枢,如呼吸中枢等。

15、脊髓:调节躯体运动的低级中枢。

人脑的高级功能:大脑皮层除了对外部世界的感知以及控制机体的反射活动外,还具有语言、学习、记忆和思维等方面的高级功能。

16、语言功能:是人脑特有的高级功能 17、言语区:① S 区受损伤:“运动性失语症”。

患者可以看懂文字,听懂别人谈话,但自己不会说话,不能用言语表达思想。

② H 区受损伤:此区发生障碍,不能听懂话。

③ W 区受损伤:此区发生障碍,不能写字。

④ V 区受损伤:此区发生障碍,不能看懂文字。

18、学习:是神经系统不断接受刺激,获得新的行为、习惯和积累经验的过程。