近代资本主义的历史命运共30页

- 格式:ppt

- 大小:3.50 MB

- 文档页数:3

资本主义和社会主义命运一资本主义的命运所谓“资本主义”是指资本主导社会经济和政治的意义。

一般而言,资本主义指的是一种经济学或经济社会学的制度,在这样的制度下绝大部分的生产资料都归私人所有,并借助雇佣劳动的手段以生产工具创造利润。

资本主义的基本矛盾是生产社会化与资本主义生产资料私有制之间的矛盾。

过去的资本主义包含两个方面,一是以血腥的方式灭绝和奴役其他民族和人类部落,取得大量的包含其他财富的贵金属货币;而是用取得大量贵金属货币重新构建国家和民族的经济形态乃至政治形态。

资本主义制度诞生以来,人类社会先后发生了四次重大科技革命,每次科技革命都促使资本主义产生新的发展变化。

18世纪中后期到19世纪初,以蒸汽机的发明和应用为标志的第一次科技革命,实现了自然力代替人力的变革,导致近代机器制造业的蓬勃兴起和交通运输业的革命性变革,使人类从工场手工业时期进入机器大工业时期,欧美发达国家普遍确立了自由竞争的资本主义生产方式。

19世纪末20世纪初,以电机的发明和电力的应用为标志的第二次科技革命,使人类进入电气化时代。

内燃机、化学工业、钢铁技术等也获得了突破性进展,极大地推动了生产力的发展。

与此同时,生产和资本迅速集中,垄断取代自由竞争成为全部经济生活的主要现象,资本主义从自由竞争发展到私人垄断阶段。

20世纪40年代中期至70年代初,以原子能的利用和电子计算机的发明和广泛应用为标志的第三次科技革命,使主要资本主义国家进入了电子化时代,生产的自动化和专业化程度大大提高,创造了崭新的巨大的劳动生产率,发达资本主义国家战后20多年生产的产品,超过了过去200多年生产的产品的总和。

1948年至1973年,世界工业增长了353%。

因此,人们把这一时期称为“世界经济的黄金时代”。

与科技革命和生产力的发展要求相适应,国家对社会经济的调节作用日益加大,私人垄断资本主义发展到了国家垄断资本主义阶段。

20世纪70年代中期以来,以信息技术为代表的新的科技革命,使发达资本主义国家开始了从传统的工业社会向信息社会的转变,计算机的不断普及,全球互联网的出现,通讯和计算机技术的“数字化”,以及信息产业的迅猛发展,促进了经济的全球化。

![资本主义基本矛盾全球化问题探析——兼论资本主义的历史命运[1]](https://uimg.taocdn.com/3e78901fa216147917112856.webp)

山东大学硕士学位论文资本主义基本矛盾全球化问题探析——兼论资本主义的历史命运姓名:刘博申请学位级别:硕士专业:科社与国际共运指导教师:纪培荣20030406——出查盔兰堕主兰堡鲨苎————中文摘要全球化时代已经至I来。

经济全球化为资本主义生产方式开辟了新的生存空间,突破了原有的发展局限,使国家范围内垂死的资本主义拥有了更大的舞台,重新焕发了生机。

与此同时,经济全球化又使生产的社会化与生产资料的私人占有方式这一资本主义基本矛盾在全球范围充分展开,充分发展。

资本主义基本矛盾在全球化时代呈现出新的表现形态,简言之就是:生产的社会化和私人占有制之间的矛盾表现为生产和市场的全球化与决策主体的分散化与独立性之问的矛盾;国家的宏观经济政策难以对全球化背景下的市场失灵进行有效的校正,这其实可以看作是国家独立决策与全球和谐的矛盾。

资本主义基本矛盾全球化需要全球调控、全球治理。

而国家对跨越国界的经济活动常常鞭长莫及。

由国家让渡部分主权而构建的国际组织远远不具有传统国家所具各的严密丽强劲的控制能力。

在资本主义一国相对封闭的国民经济中,国家利用其宏观调控能力尚不能解决资本主义的基本矛盾,那么,在一个可以预见的相当长的时期内在全球化进程中还不可能产生出一个可以完全替代国家宏观经济调控能力的共同体或国际组织,因此,全球化了的资本主义基本矛盾根本无法解决。

历史仍在迂回曲折地按照马克思指明的方向前进一资本主义必然被社会主义所代替。

对资本主义基本矛盾全球化闯题进行探析,既能解释现今资本主义为什么繁荣发展,又能指明资本主义的历史命运。

因此,本文的研究内容是探讨关系至0人类前途命运的重大课题,具有非常重要的理论价值和现实意义。

论文的主题框架:论文分三大部分:1.全球化时代资本主义基本矛盾向全球扩展马克思在分析资本主义的运作模式时指出,生产的社会化和生产资料的私人占有形式构成资本主义社会的基本矛盾。

经济全球化带来了世界经济结构的变化,随着这一变化,资本主义基本矛盾突破一国的疆界在世界范围内拓展开来。

论全球化背景下资本主义的历史命运早在150年前,马克思恩格斯就讲,资本主义的丧钟已经敲响了。

列宁在本世纪初期也指出,进入帝国主义阶段的资本主义是垄断的、腐朽的、垂死的资本主义。

现在看来,早就被判了死刑的资本主义不仅没有在世界上消失,而且经济全球化使资本主义获得了更加广阔的发展空间,不仅经济保持了前所未有的高速度增长,资本主义世界还出现了一系列新变化。

这是不是意味着马克思主义所揭示的资本主义必然灭亡的社会历史规律不成立了呢?当然不是。

资本主义的必然灭亡是不可阻挡的历史趋势,有着它现实的立足点。

一、唯物史观论证了资本主义必然灭亡的历史命运唯物史观被称为马克思的第一个伟大的发明,在人类思想史上造成了一次革命性变革,它深刻地揭示了人类社会发展的根本规律生产力与生产关的矛盾运动推动人类社会由低级向高级不断向前发展。

生产力决定生产关系,生产关系进而整个社会形态的变化是由生产力的变化引起的。

当生产关系适合生产力的性质,生产力就能继续发展,整个社会形态也能得以存在;相反,当生产关系已经成为生产力发展的桎梏时,这种生产关系必然要被取代。

生产关系又构成一个社会的经济基础,经济基础决定上层建筑,上层建筑也要适应经济基础的状况。

马克思说:“人们在自己生活的社会生产中发生的一定的、必然的、不以他们意志为转移的关系,即同他们的物质生产力的一定发展阶段相适应的生产关系。

这些生产关系的总和构成社会的经济结构。

”“社会的物质生产力发展到一定阶段,便同它们一直在其中运动的现存生产关系或财产关系(这只是生产关系的法律用语)发生矛盾。

于是这些关系便由生产力的发展形式变成生产力的桎梏。

那时候社会革命的时代就到来了。

随着经济基础的变更,全部庞大的上层建筑也就或慢或快地发生变革。

” 正是在生产力与生产关系、经济基础与上层建筑矛盾规律的支配下,社会发展呈现为一种同自然运动相似的过程,人类历史总体体现为原始社会、奴隶社会、封建社会、资本主义社会和社会主义社会的依次更替、演化。

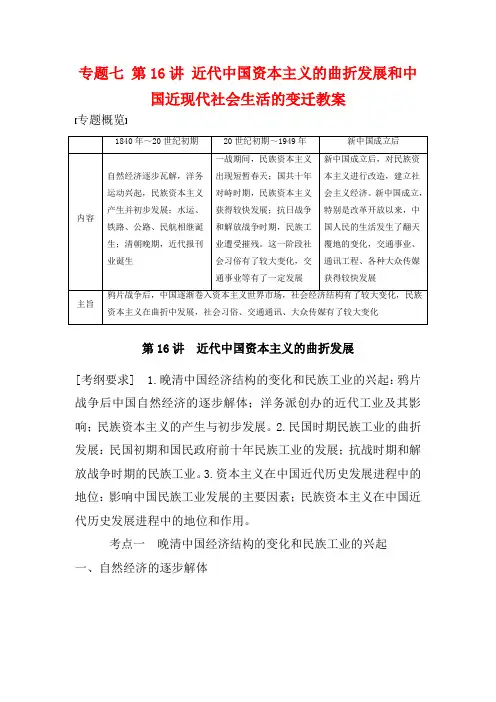

近代中国经济结构的变动与资本主义的曲折发展近代中国经济结构的变动与资本主义的曲折发展知识结构一、鸦片战争后的中国社会经济1、背景:是中国近代史的开端.鸦片战争前,中国的经济主要是传统经济。

中国封建经济高度繁荣----的农业仍然是中国经济的主体,传统的手工业发展,传统的商业繁荣。

尽管继续缓慢发展,但中国经济仍然是以男耕女织自给自足为特征的为主体。

鸦片战争后,英国强加了,强迫中国开放了、厦门、福州、宁波、上海作为通商口岸后,强迫中国与英国协商决定英国输入中国货物的税率。

这样以来,便利了外国货物涌入中国。

第二次鸦片战争中签订的,规定中国关税税率仅5%,中国海关对民族经济的保护作用大大削弱了。

英、美等国凭借不平等条约,大量洋货在中国形成了之潮。

传统的经济结构发生了变化:小农经济开始解体,传统的手工业濒临破产,传统的商业面临危机,资本主义萌芽因缺少仅有的狭窄市场而破产。

鸦片战争是中国历史的。

鸦片战争不仅改变了中国传统的社会经济,而且使中国的社会经济结构发生了变化。

鸦片战争后,中国新增加的经济成分:-----虽然在当时是一种先进的、代表着世界经济的方向的经济,客观上加快了中国经济、政治、文化的近代化,尤其在瓦解传统经济,为民族资本主义的发展扫清了道路,对民族资本主义有积极的引诱作用。

但对于中国落后传统的经济而言,它是一种侵略经济。

------19世纪60、70年代由封建势力投资的、采取近代技术生产的洋务工业;-----中国的民族资本主义代表了中国经济发展的方向。

二、近代工业的艰难起步1、洋务运动1)背景第二次鸦片战争以后,清王朝面临(1856---1860年第二次鸦片战争、太平天国运动不断发展)的窘境,一些较为开明的主张,在不改变封建制度的前提下,利用西方先进的科技,维护清朝的统治。

这部分官员被称为。

洋务派在清朝中央以恭亲王弈訢为代表,在地方上以曾国藩、李鸿章、和张之洞为代表。

从19世纪60---90年代,他们掀起一场的洋务运动。