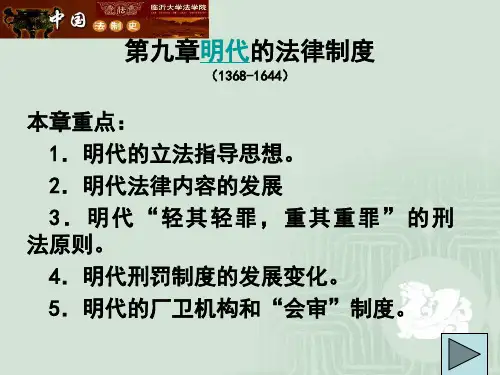

第九章 明代的法律制度

- 格式:doc

- 大小:127.50 KB

- 文档页数:18

第九章明代的法律制度一、本章知识点(一)明代立法概况1.立法思想:(1)“明刑弼教”、“重典治国”的立法指导原则。

从“德主刑辅”到“明刑弼教”,这看来小小的变通之义,却意味着中国封建法制指导原则沿着德主刑辅——礼法合一——明刑弼教的发展轨道,进入到了一个新的阶段,并对明清两代法律实施的方法、发展方向和发挥的社会作用产生了深刻影响;明代立法之初,便以“刑乱国用重典”作为指导思想。

(2)“明礼导民”、“定律以绳顽”的礼法结合原则。

2.主要立法:(1)《大明律》。

《大明律》共30卷,460条。

它一改唐、宋旧律的传统体例,形成了以名例、吏、户、礼、兵、刑、工等七篇为构架的格局。

这一变化,是与明代取消宰相制度,强化六部职能的体制变革相适应的,表明了法律与政治制度戚戚相关的联系。

(2)明《大诰》。

明《大诰》的主要内容为惩治臣民各种犯罪的典型案例及朱元璋发布的训词诫令,是明代具有特别法性质的重刑法令和案例,充分体现了“重典治世”的思想。

(3)编例与《问刑条例》。

至万历年间,始将律、例合编为一书,律为正文,例为附注,称《大明律集解附例》,从而开律例合编的法典编纂先例,并影响了清代。

(4)《明会典》。

《明会典》是一部在《唐六典》基础上制定的更加完善的封建行政法典。

对封建社会最后一部行政法典《清会典》的制定具有重大影响。

(二)明代法律内容的发展及其特点1.明代刑事立法:(1)“轻其轻罪,重其重罪”的刑法原则。

清人薛允升在《唐明律合编》中说:“贼盗及有关币帑钱粮等事,明律则又较唐为重。

”“大抵事关典礼及风俗教化等事,唐律均较明律为重。

”(2)严法整饬吏治与重典惩治贪官,表现在:首先,严惩官吏失职、渎职的行为;其次,创设“奸党”罪,严禁臣下朋党;最后,重典惩治贪官污吏。

(3)刑罚制度的变化及残酷:明代除继续适用封建制五刑外,增设了充军刑、枷号刑,并将廷杖制度化。

(4)加强文化思想专制的“文字狱”。

2 . 明代强化对传统商业的法律调控:(1)颁行茶法、盐法等单行特别法,确保政府的财政收入。

第九章明代的法律制度(公元1368年——公元1644年)第一节明代立法思想与立法概况学习重点:1、明代的立法思想;2、明代的立法概况和法律形式。

一、立法思想(一)“明刑弼教”的思想“明于五刑,以弼五教"(《尚书·大禹谟》)五教:指五品之教,即父义、母慈、兄友、弟恭、子孝“故圣人之治,为之教以明之,为之刑以弼之,虽其所施或先或后,或缓或急,而其深切叮咛之意,未尝不在乎此也。

”(朱熹:《朱文公文集》)(二)“重典治国”立法思想的确立1、元朝灭亡的教训2、“刑罚世轻世重”的传统法律思想影响刑新国用轻典刑平国用中典刑乱国用重典二、立法概况与法律形式(一)《大明律》的制定与颁行明朝最主要的法典,洪武年间更定颁行。

1、其篇目为名例、吏、户、礼、兵、刑、工七篇,隋唐以来沿袭已久的封建法律篇目至此一变。

2、《大明律》增加、充实了加强专制主义中央集权制度的内容,是一部比唐律有所发展的封建法典。

(二)《御制大诰》大诰之名源于儒家经典《尚书·大诰》,本为周公东征殷遗民时对臣民的训诫。

《明大诰》的问世,是明初推行重典政策的产物,是明太祖朱元璋亲自指导编纂的一部严刑惩治吏民的特别刑法,《大诰》中颁布的重刑法令是具有法律效力的。

“大诰”有以下几个特点:1、列举种种以酷刑惩治吏民的案例,公开肯定律外用刑的必要性、合理性。

2、同一犯罪,“大诰”较明律大大加重,3、强调重典治吏。

“大诰”的打击矛头总的说来是针对全体吏民,但侧重点是惩治贪官污吏,其条目80%以上是属于治吏的。

(三)“例”的编撰判例或事例。

明朝有多部条例,如:1、《〈钦定律诰〉条例》2、《问刑条例》、3、《真犯杂犯死罪条例》4、《充军条例》条例是明律之外最重要的单位法规,一般常简称“例”。

为补充律的不足,防止“法外遗奸”,明朝继续采用宋、元以来以例断案的传统,并将例附于律文之后。

明太祖时已有例,不过不是法律之主要形式。

但历朝积累,例的数量与日俱增,逐渐演变为通行的条例。

法制史第九章:明朝法律制度1. 简介明朝(1368年-1644年)是中国历史上最后一个由汉族统治的朝代。

明朝法律制度经历了从前代的法律体系继承到后来的创新与改革的过程。

明朝法律制度的特点是体现了儒家思想,注重道德修养和社会秩序。

2. 法律体系的继承明朝建立后,延续了元朝的法律体系,并对其中不合理或不适合的部分进行了修改和补充。

明朝法律体系主要包括律、令、诏和敕等法律文件,以及刑法、民法、战争法等各个领域的具体法规。

明朝法律体系的核心是律,律是对各种犯罪行为的规制。

明朝的律法主要有《大明律》、《各省通行律》和《刑律》等。

这些律法对各种犯罪行为作出了具体的定义,并规定了相应的处罚标准。

3. 刑法制度明朝的刑法制度主要包括刑律和律例两个方面。

刑律是对各种犯罪行为的定义和处罚的总称,律例是对刑律的具体解释和补充。

明朝刑律涵盖了严重犯罪和轻微犯罪两个层次。

严重犯罪包括谋反、杀人、盗窃等,对应的处罚主要有死刑、鞭刑、流放等。

轻微犯罪则包括打斗、侮辱等,对应的处罚主要有笞刑、罚款等。

刑罚的执行由吏部和刑部负责。

吏部主要负责监督和管理地方刑罚的执行,而刑部则负责制定刑律和律例,并监督各级法官的工作。

4. 民法制度明朝的民法制度主要包括婚姻法、家庭法和财产法等。

婚姻法规定了结婚和离婚的条件,以及夫妻之间的权利和义务。

家庭法规定了对未成年子女的抚养和教育责任,以及家庭财产的继承和分配等。

财产法则规定了财产的产权和转让等方面的规定。

明朝的民法制度借鉴了唐代的法律制度,并在其基础上进行了一些改革和完善。

明朝重视家庭纲常和家族道德传统,鼓励家庭成员团结互助,继承了中国古代传统的家族观念和尊重长辈的价值观。

5. 司法制度明朝的司法制度以官员为主要执行者,地方官员负责各地的司法事务,而中央政府设立刑部和大理寺等机构来管理全国的司法事务。

刑部是明朝的最高司法机构,负责制定刑律和刑律,并监督各级法院的工作。

大理寺则是最高审判机构,负责审理重大刑事案件和上诉案件。

第九章明代的法律制度第一节明初立法思想和立法过程一立法原则明刑弼教,重典治国明初建立,元的势力以及地方好强势力都在压迫人民,朱元璋起以前看到底层官吏不恤民,统治集团内部争权夺利。

认为元朝纲纪废弛,法制败坏,姑息官吏犯罪的根源。

同时强调礼的作用,《大明律》中列出了八礼图。

要求立法简明,立法有一定的继承性,继承了唐宋的东西,强调法律的稳定性,因时制宜。

要遵循天理,礼法情(天理人情国法)的结合,在立法方面也强调,在司法方面更加突出。

二立法概况,但是明律的制定有一个过程。

朱元璋首先打下武昌,建立了吴的势力。

吴元年制订,律二百多条,吏、户、礼、兵、刑、工。

一开始只是作为指导性的内容,手下大臣解释法律的含义,叫做《律令直解》,后来被吸收到法律中。

制定的时间可以说是六年律,颁布的时间是洪武七年。

篇目和唐律相同,条数比唐律多,唐律502条,洪武七年律606条。

内容上相较于唐律有很大的变化。

重新修订了律条,选择了条例放入《大明律》中。

名例为首,吏、户、礼、兵、刑、工七篇,进行了删并,条数有所减少。

460条基本定型的法典。

强调律条是不可更改的,如果有人要提出来修改条文,就要把谁杀掉。

把大诰147条附在律后面。

洪武三十年的律已经定型了,条文再也没有改变。

特点是比唐律简明,立法技术方面比较系统。

名例律:47条总纲吏律:职制、公式,共33条,官吏公务方面的法律规定户律:户役、田宅、婚姻、仓库、课程、钱债、市廛,共95条,民事和经济方面的规定大明律礼律:祭祀、仪制,共26条,维护礼治方面的规定兵律:宫卫、军政、关津、厩牧、邮驿,共75条,军事方面的规定刑律:盗贼、人命、斗殴、骂詈、诉讼、受赃、诈伪、犯奸、杂犯、捕亡、断狱,共171条,关于诉讼和处罚各种刑事犯罪的规定工律:营造、河防,共13条,关于工程兴建和水利交通方面的规定2明大诰诰是君主对下属的命令,训诫,最初源于《尚书》周公“陈大道以诰天下”。

朱元璋自己亲自编订的大诰。

原则。

从“德主刑辅”到“明刑弼教”,这看来小小的变通之义,却意味着中国封建法制指导原则沿着产生了深刻影响;明代立法之初,便以“刑乱国用重典”作为指导思想。

(2)“明礼导民”、“定律以它一改唐、宋旧律的传统体例,形成了以名例、吏、户、礼、兵、刑、工等七篇为构架的格局。

这一变诰》的主要内容为惩治臣民各种犯罪的典型案例及朱元璋发布的训词诫令,是明代具有特别法性质的重注,称《大明律集解附例》,从而开律例合编的法典编纂先例,并影响了清代。

(4)《明会典》。

《明清人薛允升在《唐明律合编》中说:“贼盗及有关币帑钱粮等事,明律则又较唐为重。

”“大抵事关典创设“奸党”罪,严禁臣下朋党;最后,重典惩治贪官污吏。

(3)刑罚制度的变化及残酷:明代除继续单行特别法,确保政府的财政收入。

(2)严格控制市场加重商税,明代的商税主要包括市税、关税和国家土地所有制、私人土地所有制和宗族土地所有制。

(2)租佃法律关系的调整。

(3)婚姻继承方面。

变化:中央司法机构为刑部、大理寺、都察院。

一改隋唐以降的大理寺、刑部、御史台体系。

中央上述构分为省、府、州三级。

“厂”、“卫”特务司法机关:既是明代司法的一大特点,又是明代的一大弊第二,监督审判之权;第三,法外施刑之权。

止越诉;(3)诉讼中禁止诬告;(4)禁止匿名信告人罪;(5)司法机关受理诉讼的规定;(6)司法司推事”基础上发展形成。

(2)九卿会审(又称“圆审”)。

是由六部尚书及通政使司的通政使、都官吏审理大案重囚的制度。

(4)朝审。

始于天顺三年(公元1459年),英宗命每年霜降之后,三法司十七年(公元1481年),宪宗命司礼监(宦官二十四行之首)一员,会同三法司在大理寺共审囚徒,结果是司法更加冤滥。

(6)热审。

日盛,独相数岁,生杀黜陟,或不奏径行。

内外诸司上封事,必先取阅,害己者,辄匿不以闻。

……其定。

平谅侯费聚奉命抚苏州军民,日嗜酒色。

帝怒,责往西北招降蒙古,无功,又切责之。

二人大惧。

惟籍,令都督毛骧取卫士刘遇贤及亡命魏文进等为心膂,曰:“吾有所用尔也。

”太仆寺丞李存义者,善下海招倭,与期会。

又遣元故臣封绩致书称臣于元嗣君,请兵为外应。

事皆未发。

会惟庸子驰马于市,及武臣从己者。

帝怒,敕责省臣。

惟庸及广洋顿首谢罪,而微委其咎于礼部,部臣又委之中书。

帝益怒,尽囚诸臣,穷司取勘。

于是惟庸及六部堂属咸当坐罪。

明年正月,涂节遂上变,告惟庸。

御史中丞商暠时谪为中书省及节。

死,安置崇明。

十九年十月,林贤狱成,惟庸通倭事始著。

二十一年,蓝玉征沙漠,获封绩,善长不以亨及唐胜宗、费聚、赵庸三侯与惟庸共谋不轨。

帝发怒,肃清逆党,词所连及坐诛者三万余人。

乃为《才,宠爱信任他。

他也自励自强,曾经用谦虚谨慎获得皇上的欢心,日益受到宠爱和礼遇,单独做丞相要先取来拆看,对己不利的,就隐瞒起来不把它送上去。

他的家乡定远的旧房子的井里头,忽然生长石和自负,有了反叛的想法。

他,责令他在代县捕捉盗贼。

平凉侯费聚受命抚安苏州的部队和百姓,却每天沉湎于酒色之中。

皇帝很两个人一向憨厚刚直而又有勇力,见胡惟庸抓了大权,就暗中与他密切往来。

胡惟庸就将自己想谋反的士刘遇贤和亡命之徒魏文进等都收为得力的心腹,说:“我有重用你们的时候。

”太仆寺丞李存义,是就含糊其词。

惟庸更加认为谋反可以成功,就派明州卫指挥林贤出海招倭寇,与倭寇约日期会见。

又派儿子在集市上驾马车奔驰,堕车而死,胡惟庸擅自杀掉了驾车的人。

皇帝知道后发怒,下令叫胡惟庸抵四面八方和追随自己的武将。

城进贡,胡惟庸等人未把这件事汇报皇帝。

太监出去看到占城的使者,入宫告诉皇帝。

皇帝发怒,下令,全力查问主要的责任者。

不久,赐汪广洋死罪,汪广洋的妾陈氏殉夫。

皇帝问及此事,知这陈氏是没件事上说,胡惟庸和六部堂官们都应定罪。

第二年,即洪武十三年正月,涂节就上告胡惟庸谋反的事。

和涂节,朝廷大臣说:“涂节本来就参与谋反,看到谋反事办不成了,才把此事上奏,不可不杀。

”于是(1385年),李存义被人告发,皇上免了李存义的死罪,将他放逐到崇明。

十九年(1386年)十月,林二十三年(1390年)五月,此事被发觉,把封绩逮捕下狱,审讯出真情,谋反的事才大白于天下。

恰逢叛乱。

皇帝发怒,肃清谋反的党羽,供词牵连和定死罪被斩的有三万余人。

皇帝还组织编写了《昭示奸一直众说纷纭。

史料对该案的记载疑点非常多。

对本案的发展过程,我们可以用一个简单的逻辑顺序描头生出石笋,且祖坟夜夜火光照天,胡惟庸遂生异谋;(5)结费聚、陆仲亨为助;(6)收纳亡命;(7骑马飞奔,坠身死于车下,胡惟庸擅自杀了驭车者,朱元璋大为恼怒,让胡惟庸偿命;(11)阻占城贡了胡惟庸的谋反阴谋,商暠亦告发胡惟庸;(14)云奇告变[1](15)林贤狱成;(16)李善长被杀;(亦未深知,这原因大概是由于胡党事起时,法令严峻,著述家多不敢记载此事。

(1)云奇事件是有人旨因以此上告,商暠亦受朝廷指使,发其阴事,胡案因起。

同时涂节等因触明太祖私隐,以被杀灭口。

(罗织成狱的一个过程而已。

[2]惟庸憾节发其逆谋,妄加诬引,而当时亦不求左验,逮行具狱,节遂元以自明耳。

”。

关于李善长全家来说是无关紧要的,紧要的是想办法杀尽那些功高震主、威胁朱家王朝统治“图谋不轨”的人。

据明朝右大臣赴救才得以幸免。

又说,皇太子谏朱元璋:父皇杀人过滥,恐伤和气。

朱元璋不作声,第二天,所杀为都是天下的坏人,内部整理清楚了,你才能当这个家。

基本同意吴晗先生观点,朱元璋在杀胡惟庸若干年后又给胡加上谋逆罪名,是想借胡案兴起大狱来诛杀文上多有“若谋逆不宥,其余死罪免二次”(卷127)之语。

故将胡案定为谋逆便可株连功臣。

及帝相之争的大案,《明史》在记载时避重就轻,或者杜撰一些故事、缘由,我们在做研究、判别时,说,维护自己子孙皇位的安全已成了最大的心病。

且很多与自己并肩起事的功臣宿将不知道收敛,不受列有步骤的剿灭功臣宿将的屠杀便开始了,正像赵翼所说:“明祖则起事虽早,而天下大定则牟已六十。

”。

且更加对宫廷争斗不为擅长,这些都更加强化了朱元璋为保子孙的江山而大开杀戒。

胡惟庸案先起,牵“中国宰相制度从秦汉的独(双)相制发展为隋唐的群相制,皇帝不断分解相权。

”元朝因为是少数民族入初宰相制改革提供了可能性基础,而朱元璋的独断猜忌和事求万全的性格又使废相成为现实。

朱元璋在大,因而历任丞相无一善终,废相只是时间问题。

朱元璋废相并非仅因胡惟庸。

因为假使如此他可以再换,猾欺奸诈,颇为同僚所憎恨。

据明人著述记载,胡惟庸是一个枭猾专权树党的人。

如徐达就“深嫉其情,此案同时株连前后十四年,一时功臣宿将诛夷殆尽,前后达四万余人。

除中书省丞相制度,开始了大刀阔斧的中央机构改革,希望以此来强化他的皇权专制统治。

早在洪武九(包括财政)、军事和司法,使地方机构专一,又互相掣肘,便于朝廷操纵。

这样,地方机构的改革就省、罢丞相,“设五府六部、都察院、通政司(洪武十年设立)、大理寺等衙门,分理天下庶务”。

总帝掌握。

从中书省综掌政权一变而为皇帝亲自管理庶政,“政事一从皇帝出”,皇权相权合二为一,从为奸利,自六部左右侍郎下皆死,赃七百万,词连直省诸官吏,系死者数万人。

核赃所寄借遍天下,民史·刑法志》布政使司、提刑按察使司的官吏李或、赵全德等人,伙同郭桓等人狼狈为奸,贪污舞弊。

(经审理后)地主之家很多都破产了。

朱元璋亲手书写诏书罗列郭桓等罪状,而且把右审刑官吴庸等处以死刑来稳定案”和“蓝玉案”。

而郭桓案以其涉案金额之巨,对经济领域影响之广,构成了是经济领域里“集权”与有如下两个主要特点:首先是郭桓身居户部要职,贪赃舞弊时间很长,而且手法拙劣,所谓“造天下之罪连手,下与府州县官吏勾结,形成团体,合伙贪赃,形成了极为恶劣的社会影响和效应,因此结果才会“厉风行地推行他的以律外酷刑治吏的想法。

在财务管理方面采取了一系列有效的措施。

其中有一条就是把记载税款、钱粮的数字都改成大写的数字,他打击了政府行政体系中的贪污腐败,削弱了豪强地主阶级的势力,掌握了国家的经济命脉,推动了专制的绝对权威,进一步加强了朱元璋在经济领域的专制和集权。

吏治作用,郭桓案打击范围之广,打击力度之重,上自中央六部,下至各省百司,很多中产地主之家也超的统治技巧。

豪强地主阶级的势力。

郭桓案是在明初封建政府经济十分窘困的条件下展开的一场经济领域里加强中央卑贱,对郭桓案的惩处,也有措财筹款之意。

[5]诰》赴京,首告本县首领弓兵杨凤春等害民。

经过淳化镇,其巡检何添观刁蹬留难,致使弓兵马德旺索有如此者,罪亦如之。

——《御制大诰续编·阻当耆民赴京第六十七》人,手里拿着《明大诰》上京控告,告发本县弓兵杨凤春等人欺压民众。

他俩经淳化镇的时候,镇上的,弓兵马德旺依照以前颁布的《大诰》施行诛杀,将首级悬挂示众,巡检何添观处斩双脚,枷号示众。

名字来自于《尚书》中的《大诰》篇,原来的意思是周公东征时对臣民所说的训诫。

取“大诰”二字,32条。

在中国法制史上,《明大诰》以其别致的编纂体例、赤裸裸的明刑弼教思想、酷烈的律外用刑示祸福,一切官民诸色人等,户户有此一本。

若犯笞杖徒流罪名,每减一等;无者每加一等。

”[8]颁行权威和神圣,全面强化对臣民的控制。

首先是漠视了《大诰》的权威,当时规定对于持《大诰》进京者,无需路引,关津得一律放行,不许留管钱粮的就盗钱粮,掌管刑名的就出入刑名的官员,朱元璋的态度就是“此等官吏,果可容乎!” [9]明刑弼教”,二曰律外用刑,三曰重典治吏。

“明刑弼教”是律外用刑、重典治吏的出发点和理论基础弼教”出自《尚书·大禹谟》的“明于五刑,以弼五教”。

在中国法制史上,自汉中期以来,“德主刑辅虽然只是说法上的微妙变化,但透露着统治者可以借“弼教”的说法,行法外用刑、重典治国之实,因。

治吏民的案例,公开肯定律外用刑的必要性、合理性。

“大诰”总共罗列族诛、凌迟、枭首案例几千件,、枷令、常号枷令、枷项游历、重刑迁、充军、阉割为奴等几十种。

同一犯罪,“大诰”较明律大大加的产物。

朱元璋当皇帝后,认为元朝失败的原因是朝廷暗弱,“威福下移,驯至于乱”,因此主张以猛压人民的反抗。

朱元璋认为,“吏治之弊,莫甚于贪墨。

”[11]“大诰”的打击矛头总的说来是针对全了一定的吏治清明的效果。

但由于朱元璋所推行的《大诰》是无视正常法制,盲目的法外用刑,因此流建文帝实际上就将《大诰》废除,这也说明律外用刑,无视正常法制的做法是不符合法制发展的规律,下知名士皆出其下。

林侍讲。

明年迁侍讲学士,国家大政事辄咨之。

帝好读书,每有疑,即召使讲解。

临朝奏事,臣僚面议是,成祖发北平,姚广孝以孝孺为托,曰:“城下之日,彼必不降,幸勿杀之。

杀孝孺,天下读书种子“死即死耳,诏不可草。

”成祖怒,命磔诸市。

孝孺慨然就死,作绝命词曰:“天降乱离兮孰知其由,,卢原质、郑公智、林嘉猷,皆宁海人。