近代中国实业教育的历史考察_李霞

- 格式:pdf

- 大小:882.12 KB

- 文档页数:6

“艺术审美与人文素养构建”——全国高校美育教育研讨会完满闭幕"ARTISTIC AESTHETICS AND CONSTRUCTION OF HUMANISTIC QUALITY"—THE NATIONAL COLLEGE AESTHETIC EDUCATION SEMINAR SUCCESSFULL Y CONCLUDED图/文/重庆大学艺术学院 2020年12月25日至26日,“艺术审美与人文素养构建”—全国高校美育教育研讨会暨全国教育书画学会高等美术教育分会2020年学术年会在重庆大学虎溪校区理科楼顺利召开。

研讨会开幕式由重庆大学艺术学院院长雒三桂教授主持。

本次研讨会由全国教育书画协会高等美术教育分会、重庆中国三峡博物馆主办,全国教育书画协会高等美术教育分会理事会成员重庆大学艺术学院联合重庆大学虎溪校区管委会、重庆大学美育教育中心联合承办。

江南大学副校长张凌浩教授,中国三峡博物馆唐昌伦馆长,重庆市美术家协会秘书长魏东先生,重庆大学校长助理、虎溪校区管委会主任夏之宁教授,四川大学艺术学院学术院长、四川美术学院艺术人文学院院长黄宗贤教授,四川美术学院副院长张杰教授,中国人民大学文艺复兴研究院院长丁方教授,浙江大学艺术人文学院黄厚明教授,全国教育书画协会高等美术教育分会秘书长、清华大学美术学院李睦教授,陕西师范大学美术学院院长冯民生教授,南京艺术学院艺术教育高等研究院院长顾平教授,北京邮电大学美育教育中心主任李霞教授,西南大学美术学院院长段运冬教授,重庆大学艺术学院党委书记张承康,重庆大学艺术学院副院长张楠木、夏进军,以及来自全国一百余所高校的美术学院(艺术学院、研究院)院长、教授、美育教育中心主任和从事美育工作的专任教师150余人参加了现场会议。

重庆市原副市长甘宇平同志给研讨会发来了热情洋溢的贺信,魏东秘书长、李睦教授、张凌浩副校长、唐昌伦馆长、夏之宁教授等分别代表各部门发表致辞。

近代中国实业教育的历史考察

李霞

【期刊名称】《湘潭大学学报(哲学社会科学版)》

【年(卷),期】2005(029)002

【摘要】伴随着"西学东渐"的步伐,近代实业教育经历了从萌芽、初步发展到长足发展和转型的艰难历程,每一阶段呈现出与众不同的特点.审视其历史进程,不难发现,近代实业教育主要不是经济发展的产物,而是靠强烈的实业救国思潮推动产生和发展起来的,这正是制约实业教育发展的关键因素.

【总页数】6页(P126-131)

【作者】李霞

【作者单位】湖南师范大学,历史文化学院,湖南,长沙,410081

【正文语种】中文

【中图分类】G529.5

【相关文献】

1.留学生与民国初期实业教育转型的历史考察 [J], 冯莉

2.近代中国体育文化代际冲突的历史考察 [J], 张轩

3.近代中国特殊教育师资培养之历史考察 [J], 吴涛

4.近代中国西北区域经济一体化历史考察 [J], 郭同泽;郭胜利

5.近代中国现代化进程的探索——"近代中国社会演变诸问题的历史考察"国际学术讨论会综述 [J], 王立诚

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

第八单元近代经济、社会生活与教育文化事业的发展以张謇兴办实业为例,初步认识近代中国民族工业的曲折发展。

1.产生:19世纪六七十年代,中国民族资本主义产生。

2.初步发展:甲午中日战争后,外国人在华开办工厂、开采矿山,刺激了中国民族工业的发展。

状元实业家张謇创办大生纱厂,带动很多中国人走上“实业救国”道路。

3.发展热潮:辛亥革命后,中华民国临时政府颁布了一系列奖励发展实业的法令,中国掀起了发展实业的热潮。

4.“短暂的春天”:第一次世界大战期间,西方列强忙于欧洲战事,暂时放松了对中国的经济侵略,中国民族工业获得了迅速发展的良机,出现了“短暂的春天”,其中发展最快的是纺织业和面粉业。

5.发展受挫:一战后,帝国主义经济势力卷土重来。

国民政府统治时期,民族工业受到帝国主义、封建主义、官僚资本主义的压迫和摧残。

内忧外患的危机,严重阻碍着民族工业的正常发展。

处于夹缝中的民族工业在恶劣的生存环境中顽强地挣扎着,出现了荣氏兄弟、卢作孚、侯德榜等著名实业家。

6.中国近代民族工业的特征:中国近代民族工业虽然有了长足的发展,但总的来说还比较落后。

它们资金少,规模小,技术差,主要集中在轻工业部门,重工业基础极为薄弱。

地区分布极不平衡,主要集中在上海、武汉等沿海沿江的大城市。

以京师大学堂的开办和科举制度的废除为例,了解近代新式教育发展的主要史实;以《申报》、商务印书馆等为例,了解近代新闻出版事业的发展。

1.近代新式教育的发展:洋务运动时期,洋务派兴办了同文馆、福州船政学堂等一批新式学校,开启中国教育近代化的进程。

百日维新期间,清政府创办京师大学堂。

1902年,清政府废除八股文;1905年,清政府谕令一律停止科举考试,存在约1 300年的科举制度至此寿终正寝。

与此同时,清政府通令兴办学堂,颁布各级学堂章程,统一全国学制。

2.近代新闻出版事业的发展(1)1872年在上海创办的《申报》,是近代中国存在时间最长的中文报纸。

(2)1897年在上海创办的商务印书馆,是近代中国人创办的第一个也是规模最大的文化出版机构。

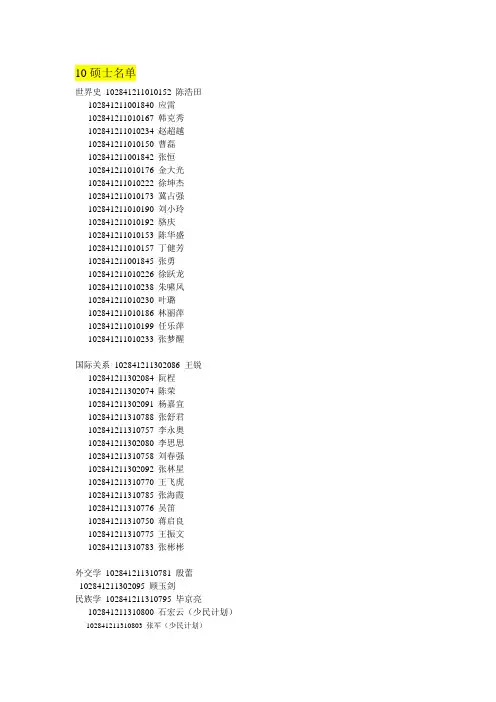

10硕士名单世界史102841211010152 陈浩田102841211001840 应雷102841211010167 韩克秀102841211010234 赵超越102841211010150 曹磊102841211001842 张恒102841211010176 金大光102841211010222 徐坤杰102841211010173 冀占强102841211010190 刘小玲102841211010192 骆庆102841211010153 陈华盛102841211010157 丁健芳102841211001845 张勇102841211010226 徐跃龙102841211010238 朱啸风102841211010230 叶璐102841211010186 林丽萍102841211010199 任乐萍102841211010233 张梦醒国际关系102841211302086 王锐102841211302084 阮桯102841211302074 陈荣102841211302091 杨嘉宜102841211310788 张舒君102841211310757 李永奥102841211302080 李思思102841211310758 刘春强102841211302092 张林星102841211310770 王飞虎102841211310785 张海霞102841211310776 吴笛102841211310750 蒋启良102841211310775 王振文102841211310783 张彬彬外交学102841211310781 殷蕾102841211302095 顾玉剑民族学102841211310795 毕京亮102841211310800 石宏云(少民计划)102841211310803 张军(少民计划)南京大学历史系硕士生入学考试科目专业代码060102 专业名称考古学及博物馆学招生人数4研究方向01古文字学02新石器时代考古03商周考古04战国秦汉考古考试科目①101英或102俄或103日②201政(文)③322中国古代史④424古代汉语⑤541 考古学基础(含石器时代考古至隋唐考古各门及田野考古基础)参考书目《中国史纲要》翦伯赞著,人民出版社;《古代汉语》(第二版)王力著,中华书局;《新中国的考古发现和研究》文物出版社;《文物考古工作五十年(1949-199 9)》文物出版社。

严复实业教育思想及其启示作者:牛金成来源:《高教探索》2011年第06期摘要:实业教育是中国近代教育的重要组成部分,其有着自身的结构体系,在中国近代教育体系中占有重要地位。

作为中国近代著名的启蒙思想家与教育家,严复一生都在践行实业教育,形成了自己独特的实业教育思想。

严复的实业教育思想是其教育思想的重要组成部分。

论文对严复的实业教育思想进行了初步探索,旨在对我国教育,尤其是职业教育有所启示与借鉴,以增强职业教育吸引力,促进职业教育健康发展。

关键词:严复;实业;实业教育;实业教育思想严复是中国近代著名的启蒙思想家与教育家。

他先后在北洋水师学堂、安徽高等学堂、复旦公学以及北京大学等校任教并主持校政。

他的教育思想广泛而深刻,对后世影响颇深。

其中,他对实业教育深刻与锐利的论述,有着独特的视角与理性的分析。

严复的实业教育思想是其教育思想的重要组成部分,挖掘严复实业教育思想对当前教育,尤其是职业教育仍然有着重大的启示与借鉴意义。

一、培养能养人,“生利之民力”实业教育实业“西名谓之industries”,“主于工冶制造之业”。

“大抵事由问学,sience,施于事功,展用筋力,于以生财成器,前民用而厚民生者,皆可谓之实业。

”[1]可见,实业与“工业”相当,但却包含了更多以科技为主的经济部门。

严复在对实业教育与传统教育进行了全面比较的基础上指出实业教育培养的不应“仅成读书人”。

“实业教育者,专门之教育也”,“实业教育,与他种教育有不同者,以其人毕生所从事,皆在切实可见功程,如矿、如路、如一切制造。

大抵耳目手足之烈,与治悬理者迥殊。

故教育之要,必使学子精神筋力常存朝气,以为他日服劳干事之资。

一言蔽之,不欲其仅成读书人而已。

”[2]实业教育究竟应培养什么样的人呢?严复进而指出:“盖吾国旧俗,本谓舍士无学。

士者所以治人,养于人,劳其心而不劳其力者也。

乃今实业教育,所栽培成就之人才,则能养人,有学问,而心力兼劳者也。

”[3]可见,严复认为实业教育是培养能养人的教育,而不是培养被人养的教育,是培养工业劳动者,而不是士。

中国近代民族实业家经营管理思想的显著特点

王国永

【期刊名称】《黄河水利职业技术学院学报》

【年(卷),期】2002(014)002

【摘要】在民族经济的长期发展过程中,由于受到中华民族传统的巨大影响,中国近代民族实业家的经营管理思想不可避免地带有自身的显著特点,主要表现在以下五个方面:1.高举爱国主义旗帜;2.充分发挥"人和"的优势;3.实行名牌战略;4.采取"避实击虚"的战略战术;5.经管制度的中国化.这些民族特点对于我们搞好今天的企业经营管理仍具有重要的借鉴作用.

【总页数】4页(P78-81)

【作者】王国永

【作者单位】浙江大学历史系,浙江,杭州,310028

【正文语种】中文

【中图分类】F27

【相关文献】

1.黄炎培与穆藕初——中国近代教育家和实业家携手合作奋斗的典范 [J], 谢长法

2.中国近代实业家对儒家伦理价值取向的实践探析 [J], 黄江泉;邓德胜

3.武汉:中国近代工业的重要发祥地(三)——武汉近代民族实业家的经营理念及其时代性 [J], 王钢

4.略论近代中国民族实业家的经营管理思想 [J], 宋士云

5.中国近代民族实业家的敬业精神 [J], 熊秋良

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

第29卷第2期2005年3月湘潭大学学报(哲学社会科学版)Journal of X iangtan U n i ve rsity(Ph ilosophy and Soc i a l Sc i ences)V o.l 29N o .2M ar .,2005近代中国实业教育的历史考察*李 霞(湖南师范大学 历史文化学院,湖南 长沙 410081)摘 要:伴随着 西学东渐 的步伐,近代实业教育经历了从萌芽、初步发展到长足发展和转型的艰难历程,每一阶段呈现出与众不同的特点。

审视其历史进程,不难发现,近代实业教育主要不是经济发展的产物,而是靠强烈的实业救国思潮推动产生和发展起来的,这正是制约实业教育发展的关键因素。

关键词:近代;实业教育;发展历程中图分类号:G529.5 文献标识码:A 文章编号:1001-5981(2005)02-0126-06 实业教育源自英语中的industr i a l education ,本义为工业教育,经日本转译为实业教育,是指19世纪下半期至20世纪初中国为农业、工业、商业、矿冶、铁路等物质生产部门培养专门应用人才的教育。

实业教育伴随着 西学东渐 的大背景逐步在中国生根发芽,它的产生标志着中国教育由空疏无用的传统教育向注重实用的近代教育的转变,是我国半殖民地半封建时期教育的一大亮点,也是近代职业教育产生的前奏和先导。

纵览近代实业教育,总结经验教训,以为今日职业教育资鉴。

一、洋务运动时期:实业教育的萌芽两次鸦片战争击碎了清王朝惟我独尊的梦幻,面对 数千年未有之变局 和 数千年未有之强敌 ,一部分头脑清醒的封建士大夫继承和发扬经世派的传统,求教于西方异质文化,开始了一场持续30年之久的改革开放运动。

对外交往的日益频繁、造船制械、操练新军、通商、设厂、开矿、筑路、电报 所有这些新式事业的举办都呼唤着新式人才,而这是饱读 四书五经 却对自然科学知识几乎一无所知的传统封建士子不能胜任的。

Fifty Glorious Years of Tianjin Education 作者: 李霞;孟令梅

作者机构: 天津市成人教育理论研究室,天津市300191

出版物刊名: 天津成人高等学校联合学报

页码: 104-112页

主题词: 天津;教育事业史;地方教育;幼儿教育;基础教育;高等教育;师范教育;职业教育;成人教育;广播电视教育

摘要:天津是我国近代教育的发祥地之一.半个世纪以来,天津教育大体经历了四个不同的发展时期,走过了一条漫长、艰难、曲折的道路,既积累了宝贵的经验,也获得了深刻的教训.这又为天津教育走向更加辉煌的21世纪奠定了坚实的基础.。

实业教育的发展和职业教育的兴起

张珍珍;张岩

【期刊名称】《当代教育论坛》

【年(卷),期】2005(000)011

【摘要】1911年的辛亥革命,推翻了清王朝的统治,结束了延续2000多年的封建君主专制制度,建立了中华民国。

政治上的变革无疑会影响到教育制度的改革,为适应政体递嬗和形势发展的需要,改革教育势在必行。

在蔡元培的领导下,教育部对清末封建教育体制进行了大刀阔斧、除旧布新的一系列教育改革,制订和颁布《壬子癸丑学制》,对实业教育进行了诸多改革,该学制的重要组成部分——《实业学校令》和《实业学校规程》中规定“实业学校以教授农工商业必需之知识技能为目的”,

【总页数】2页(P124-125)

【作者】张珍珍;张岩

【作者单位】河北大学教育学院;中国人民解放军桂林空军学院教研部第一政工教研室

【正文语种】中文

【中图分类】G71

【相关文献】

1.从"实业教育"到"职业教育"--从名称的转变看清末民初我国职业教育的发展

2.清末民初湖南实业教育的兴起和发展

3.实业教育的改革与职业教育的兴起

4.《儒林

外史》中的实业教育探索对我国发展职业教育的启示5.实业教育的发展和职业教育的兴起

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

主题13:近代经济、社会生活与教育文化事业的发展 (时间区间:1840年——1949年)本节需要同学们掌握四个考点:考点一、张謇兴办实业考点二、民族资本主义的发展考点三、民国以来社会习俗方面的变化考点四、教育文化事业的发展考 点 梳 理一.实业救国的张謇1.背景:(1)19世纪六七十年代,中国民族资本主义产生;(2)甲午中日战争后,外国人在华办厂采矿刺激了中国民族工业的发展。

2.身份:张謇,中国清代著名 实业家,教育家,江苏南通人,清末状元。

3.生平事迹:(1)提出了 实业救国 的口号,目的是为了 抵制列强对中国人民的剥削 ;(2)发展本国的工商业并回乡创办了大生纱厂 等一系列近代企业,把挣来的钱用于兴办文化教育机构。

4.评价:一战期间 其企业获得较大发展,一战结束后,纱厂陷入困境被吞并。

创办实业的历程成为中国民族工业曲折的一个缩影。

一、民族资本主义的发展经历了以下几个阶段:1.产生:19世纪六七十年代在外商企业的刺激下和洋务运动的影响下,民族资本主义出现了萌芽。

2.发展:辛亥革命后,中华民国临时政府奖励发展实业,掀起了发展实业的狂潮。

3.短暂春天:一战期间,辛亥革命和中华民国政府推动了民族资本主义的发展;“实业救国”思潮的影响和群众性的反帝爱国运动也推动了民族资本主义的发展;更重要的是在这一时期,西方列强忙于欧洲战事,暂时放松了对中国经济侵略,中国民族工业出现了“短暂的春天”。

4.凋敝:一战后,一方面帝国主义卷土重来,又开始中掠夺;另一方面,本国的官僚资本主义的摧残和封建主义的压迫。

二、民族资本主义的特征——落后,表现为:1.资金少,规模小,技术差。

2.产业分布不平衡,主要集中在轻工业部门,重工业基础极为薄弱。

3.分布也不均衡,多集中在上海武汉等沿江沿海的大城市。

一、背景:辛亥革命后,清政府被推翻,新社会理念得到引进,民国政府下令移风易俗。

二、原因:(1)主观原因:辛亥革命后,民主共和观念深入人心,改变了清朝尊卑有别的等级观念; (2)客观原因:清末民初,西学东渐,国人模仿,崇尚西方的生产方式和生活方式。

第29卷第2期2005年3月湘潭大学学报(哲学社会科学版)Journal of X iangtan U n i ve rsity(Ph ilosophy and Soc i a l Sc i ences)V o.l 29N o .2M ar .,2005近代中国实业教育的历史考察*李 霞(湖南师范大学 历史文化学院,湖南 长沙 410081)摘 要:伴随着 西学东渐 的步伐,近代实业教育经历了从萌芽、初步发展到长足发展和转型的艰难历程,每一阶段呈现出与众不同的特点。

审视其历史进程,不难发现,近代实业教育主要不是经济发展的产物,而是靠强烈的实业救国思潮推动产生和发展起来的,这正是制约实业教育发展的关键因素。

关键词:近代;实业教育;发展历程中图分类号:G529.5 文献标识码:A 文章编号:1001-5981(2005)02-0126-06 实业教育源自英语中的industr i a l education ,本义为工业教育,经日本转译为实业教育,是指19世纪下半期至20世纪初中国为农业、工业、商业、矿冶、铁路等物质生产部门培养专门应用人才的教育。

实业教育伴随着 西学东渐 的大背景逐步在中国生根发芽,它的产生标志着中国教育由空疏无用的传统教育向注重实用的近代教育的转变,是我国半殖民地半封建时期教育的一大亮点,也是近代职业教育产生的前奏和先导。

纵览近代实业教育,总结经验教训,以为今日职业教育资鉴。

一、洋务运动时期:实业教育的萌芽两次鸦片战争击碎了清王朝惟我独尊的梦幻,面对 数千年未有之变局 和 数千年未有之强敌 ,一部分头脑清醒的封建士大夫继承和发扬经世派的传统,求教于西方异质文化,开始了一场持续30年之久的改革开放运动。

对外交往的日益频繁、造船制械、操练新军、通商、设厂、开矿、筑路、电报 所有这些新式事业的举办都呼唤着新式人才,而这是饱读 四书五经 却对自然科学知识几乎一无所知的传统封建士子不能胜任的。

于是,在洋机器、洋设备被引进的同时,造就适应时代需要,掌握西方先进科学技术和军事知识的近代实用人才的洋务学堂在全国各地逐渐开办,军事( 武备 )学堂、电报、铁路、矿务等科学技术学堂相继涌现,近代中国的实业教育由此萌发。

第一,从培养目标看,洋务学堂不是培养仕宦之才,而是造就外交翻译、水陆军事、机械制造、电报、矿务、企业管理等实用人才。

大多数洋务学堂都带有部门办学的性质,是具体洋务机构的组成部分或附属单位,直接针对本部门和机构的需要培养人才,具有很强的实用性和针对性。

如福建船政局是近代中国第一个制造近代轮船以应军需的工厂,其附属福建船政学堂前学堂(又称造船学堂)的培养目标是使学生 能依靠推理、计算来理解蒸汽机各部件的功能、尺寸,因而能够设计、制造各个零件,使他们能够计算、设计木船船体,并在放样棚里按实际尺寸划样。

[1](P74)第二,从教学内容看,洋务学堂主要不是 经史之学 ,而是被视为 奇技淫巧 的西方近代科学技术知识。

洋务学堂的教学内容各有侧重,但都设有一定的科技课程。

外语学堂在学习西文的同时,开设算学、天文、地理、物理、化学、地质、机器制造等自然科学课程;科学技术学堂更是以培养技术人才为主,如福建船政学堂先后设有制造、驾驶、绘事、艺圃和管轮五个专业,其课程设置如下:制造专业的基本课程包括法文、算术、代数、画法几何和解析几何、三角、微积分、物理以及机械学等,实践课程包括船体建造、机器制造和操纵等;驾驶专业的基本课程有算术、几何、代数、平面三角、球体三角、航海天文学、航行理论、地理等,实践课程主要是上船实习( 练船 );绘事专业(设计专业)是培养生产用图纸的制作人员,包括船图和机器图126*收稿日期:20041021作者简介:李霞(1970-),女,湖南平江人,顺德职业技术学院人文社会科学系讲师,湖南师范大学历史文化学院在读博士,主要从事中国近现代史研究。

的绘制和说明,课程有法语、算术、平面几何和画法几何,并有一门150匹马力轮机结构的详细分析课;艺圃(即学徒班)的课程有算术、几何、几何作图、代数、设计和蒸汽机构造、法语等;管轮专业的基本课程有算术、几何、机械制图、船上机械操作规则、80匹和150匹马力轮机的装配、各种指示器、计量器的使用方法等,实践课程是在岸上装配发动机或为本厂所造船只安装发动机等。

[2](P305-306)上述课程设置可以看出,外语和数学是每个专业学生的必修公共课,其专业基础课和专业课主要是近代自然科学和实用技术知识,类似于实业学堂的工业科,已是实业学堂的雏形。

第三,从教学方式看,洋务学堂改变了传统的僵硬死板的教学方法,而重视实际操作能力的培养。

学外语者必得口说笔译,学技术学军事者亦须实际操作、演练。

如船政学堂学生就是 半日在堂研习功课,半日赴场习制船械 ,制造专业学生必须到船厂各部门实习,熟悉船体建造和机器制造与操作,设计专业规定学生每天与工人接触若干小时,以熟悉各种轮机和工具的性能构造,艺圃专业更是安排学生边工作边学习。

天津武备学堂的学生需 赴营演试枪炮阵式及造筑台垒之法,劳其筋骨,验其所学 ;张之洞要求广东 水陆均令每年九月在堂,三月在船、在营。

遇有外洋有事,以照西国通例,前往观览,以资考镜实事。

[3](P89)注重实践教学正是实业学堂区别于普通学堂的显著特色。

综观洋务派举办的实业教育,具有以下特征:首先,以军事技术教育为主。

早期主持洋务教育的李鸿章曾指出,中国的文武制度,事事远出西人之上, 独火器远不能及 ,主张学习外国武器和科学,提出将 西学 引入科举考试,从而 使天下有志之士无不明于洋务,庶练兵、制器、造船各事可期逐渐精强 [4]。

在近代特殊的历史背景下,洋务派希望培养军事科技人才为 自强求富 服务,以解内忧外患之燃眉之急,在这种急功近利思想的驱使下开办的洋务学堂,大多以实业教育为主要内容,以军事需要为主要目标,培养的技术人才主要集中在军事、造船、器械、铁路、矿山等方面,大多未超出国防的范围。

培养军官的陆师、水师学堂自不必说,就是电报、铁路、矿务等学堂也是如此。

在洋务派看来, 用兵之道,必以神速为贵,是以泰西各国于讲求枪炮之外,水路则有快轮船,陆路则有火轮车,以此用兵,飞行绝迹。

而数万里海洋,欲通军信,则又有电报之法,于是和则以玉帛相亲,战则以兵戎相见,海角如庭焉。

鉴于 外国军信速于中国 的形势, 自北洋以至南洋, 极宜设立电报以通气脉 , 实有利无弊 。

[5](P101)其次,开实业留学之先河。

为培养精通西学的技术人才,洋务派除在国内兴办新式学堂外,还派遣留学求新知于世界。

在洋务派的推动下,1872 1875年由清政府先后派遣120名幼童赴美留学,学习机械、造船、采矿,这批人回国后大多成为外交、海军、船运、电报、铁路等行业的骨干力量;福州船政局相继分批派遣学生和艺徒前往英、法、德等欧洲国家学习轮船驾驶、制造、开河、铁路建筑、桥梁建造等,他们中的许多人成为中国近代的矿山采掘、工业企业、土木工程等新式企业的技术骨干。

洋务派派遣游学培养了一些长于从事实际业务的有用人才,开了实业留学之先河。

再次,创办人几乎全部是清政府的重臣要员,学生多为官办定向培养,不存在供求问题。

据统计,由李鸿章、张之洞领衔倡办的各有5所,左宗棠、丁汝昌各2所,其余如奕訢、奕譞、毛鸿宾、张树声、曾国荃、刘铭传等,或是亲王、或是总督、或为巡抚。

[6](P86)这主要由于洋务学堂毕竟是对传统教育的偏离,会遇到顽强的抵制,而且也需要大量的资金、设备,依附于洋务大官僚的羽翼之下,有利于学堂的立足和发展。

洋务学生毕业后,多由所属的洋务官僚直接派往所附属的洋务机构中任职,即官办定向培养。

最后,为应急而零星设立,难成系统。

洋务学堂是在内忧外患的背景下,为 自强 、 求富 的急迫需要而零星设立,数量不多,规模不大,但遍及大江南北。

从程度上来说,主要属于中等教育,还没有形成初、中、高等衔接的学制系统,从各个学堂来看,学制、课程设置差异甚大,各自为政。

如同是电报学堂,天津电报学堂学制是四至五年,学生研习课程包括电磁学、材料学、数学等基础学科在内有16门之多,而福州电报学堂仅学一年,学习内容是 竖桩、建线、报打、书记、制造电气等艺 。

[6](P86)总之,洋务教育打破了单一的传统科举教育模式和 为仕而学 的传统观念,是教育与工业生产相结合的肇始,从其培养目标、教学内容、教学方式来看已是近代实业教育的萌芽。

二、戊戌维新时期:实业教育的初步发展甲午战争前,一批具有资产阶级维新思想的早期改良派,如冯桂芬、王韬、郑观应等人,根据我国当时资本主义工商业发展的客观要求,主张学习西方,广设农、工、商等实业学堂,其中尤以郑观应的思想127最具代表性,他认为中国传统教育是 只知教学举业 ,不屑讲求商贾农工之学,而西方教育 士有格致之学,工有制造之学,农有种植之学,商有商务之学。

无事不学,无人不学 。

[7](P327)提倡设立农、工、商实业学堂,甚至建立实业教育制度。

这些仅表皮毛的介绍和创设实业学堂的最初呼声,成为近代资产阶级实业教育思想的源头,为甲午战争后实业教育更深层次的引入和实业学堂的兴办打下了初步的基础。

1895年 马关条约 签定, 数千年未有之变局 急转而为 世变之亟 ,整个中国处于风雨飘摇之中,国人开始寻求新的救亡之道,以康有为、梁启超为代表的维新派认为,泰西各国之富强,不在军兵炮械之末,而在于 农、商、矿、林、机器、工程、驾驶,凡人间一学一艺者,皆有学 ,提出学习西方的广设专门之学,培养农工商矿林等实用人才。

再说甲午战争以后,清政府允许民间设厂,官办企业和民办企业的数量均有大幅度增长,规模和技术含量都有所提高,对实业人才的需求进一步扩大。

于是,1896年后,南京储才学堂、江西高安蚕桑学堂、杭州蚕学馆先后创办,不过这些实业学堂带有明显的自发性质。

百日维新期间,清廷下诏要求各地筹设农务、茶务、蚕桑、乃至铁路、矿务等实业学堂,兴办实业教育有了政策依据,成为自上而下的政府行为,一些官办实业学堂相继得以创办。

如1898年6月20日,江南道监察御史曾宗彦奏请并经总理衙门议准设立矿务学堂;[8](P916)9月4日,农工商总局大臣端方于京师专设农务中学堂;[8](P922)同月,直隶总督荣禄奏请在直隶设立农工务学堂;[8](P924)14日,两江总督刘坤一设江宁农务学堂;是月,湖广总督张之洞酝酿已久的湖北农务学堂和湖北工艺学堂也相继开学;另外,于8月24日正式诞生的京师大学堂也将农、工、商等列为重要的专门学科肄业。

尽管一些计划因政变而流产,但清政府并没有将实业教育措施尽数废除,规定 业经议行及现在交议各事,如通商、惠工、重农、育才以及修武备、浚利源,实系有关国计民生者,即当切实次第举行 。