张载关学的社会历史观

- 格式:pdf

- 大小:142.68 KB

- 文档页数:3

张载文化的相关历史故事

张载文化是中国古代文化中的一个重要组成部分,与张载这位历史人物密切相关。

张载(1020-1077年),字子路,北宋时期的著名理学家、教育家和哲学家。

他以其独特的学术观点和文化贡献,深深地影响了后世的历史进程。

在中国古代文化史上,张载被誉为“理学宗师”,他的学说对后来的理学发展影响深远。

张载提出了“心即理”的理论,强调人的心灵是能够洞悉宇宙之道的,从而主张人们应该通过修身齐家治国平天下来实现社会的和谐与进步。

他认为,教育是实现社会和个人发展的重要途径,通过培养人的道德修养和知识才能,可以推动社会的进步与繁荣。

张载对教育的贡献也是不可忽视的。

他曾任教于国子监,培养了一批才华横溢的学生。

他提倡以儒家经典为基础的教育,强调培养学生的道德品质和才智,注重实践和实践能力的培养。

他主张教育应该面向全体人民,提倡普及教育,使每个人都能够接受教育的机会,实现人人平等的发展。

张载文化的影响力不仅仅局限于学术界。

他的学说和思想观点在当时引起了广泛的关注和讨论,对中国古代社会产生了深远的影响。

他的学说主张儒家文化核心价值的回归和弘扬,对中国古代文化的传统思想和价值观起到了积极的推动作用。

张载文化作为中国古代文化的一部分,对于后世的历史进程和社会发展产生了重要影响。

他提出的“心即理”理论以及对教育的关注和贡献,为后来的学术界和教育界树立了典范,对中国古代社会的进步和发展起到了重要的作用。

张载文化的相关历史故事给我们以启示,不论是在学术研究中还是在日常生活中,我们都应该重视道德修养和知识教育,努力推动社会的和谐与进步。

关于张载的思想和著作张岱年张载是北宋时代唯物主义哲学家,字子厚,凤翔郿县横渠镇人,生于宋仁宗天禧四年一○二○年,死于宋神宗熙宁十年一○七七年。

仁宗嘉祐二年一○五七年进士,曾任丹州云岩县令;英宗末,任签书渭州判官公事,协助当时渭州军帅蔡挺筹画边防事务。

神宗初年,任崇文院校书,不久辞职,回家乡讲学。

后又任同知太常礼院,不到一年即告退,在回家途中,病死于临潼。

因他在横渠镇讲学,当时学者称为横渠先生。

张载少时喜谈兵,当时宋代西部边境常受到西夏割据势力的侵扰,张载曾经计划联络一些人组织武装力量夺回洮西地方,他写信给当时陕西招讨副使范仲淹,讨论边防问题。

范仲淹对他说:“儒者自有名教可乐,何事于兵?”劝张载读《中庸》。

张载读了《中庸》,认为不够,又阅览了一些佛教道家的书籍,但仍不满意;他博览群书,研究了天文和医学,逐渐从佛教道家的影响下相对地解放出来。

他比较用力研究的是《周易》,他以《易传》为根据来建立自己的哲学体系,对佛教道家的唯心论进行了批判。

这就是张载一生学术研究的道路。

关于张载的哲学思想,近年来出版的几本中国哲学史书籍中,都已有所论述,这里不需要更作全面的系统的介绍了。

但还有一些不易理解的问题,一些向来没有解决的疑难问题,仍需要作一些分析和考察。

这里谈谈我自己的一些看法,提供读者参考。

这里谈三个问题:一,关于张载哲学的基本观点和政治思想;二,关于张载在北宋思想斗争中的地位;三,关于张载的著作。

△一关于张载的哲学思想是唯物论还是唯心论,过去曾经有过争论,现在多数同志都承认张载哲学基本上是唯物论了,还有少数人认为是二元论。

关于这个问题还需要作一些分析。

张载的自然观的主要命题,依我看来,应该是下列几个:一“太和所谓道,中涵浮沉升降动静相感之性,是生絪缊相汤胜负屈伸之始。

”《正蒙·太和》一“气之聚散于太虚,犹冰凝释于水,知太虚即气则无无。

”同上三“一物两体,气也。

一故神,两故化。

”《正蒙·参两》四“神天德,化天道,德其体,道其用,一于气而已。

张载与“横渠四句”评析为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平——张载的“横渠四句”“为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平”,分别强调了人与自然、人与社会、人与人、人与内在心灵的关系。

这四句话充分体现了儒家的“仁者气象”和“天地情怀”,如果说“修身、齐家、治国、平天下”是儒家的个人理想,那么“横渠四句”就是儒家的用世抱负。

张载,北宋著名的教育家、思想家,关学学派创始人。

他在中国文化坐标上的位置,主要由这么几项成就所标注:1.朴素唯物主义的哲学思想他始终认为宇宙的本体是“气”,万物的始基也是“气”,世间形形色色的一切万物都是由“气”化而来的。

形态万千的万物都是“气”的不同表现形态,大到苍茫的宇宙天体,小至形态各异的动植飞,都是由“气”所演化而来的。

正如他在《正蒙・太和篇》中所写道的……..太虚无形,气之本体,其聚其散,变化之客形尔;至静无感,性之渊源,有识有知,物交之客感尔。

客感客形与无感无形,惟尽性者一之……他倡导无神论,是中国哲学史上第一个从思维与存在的关系的理论高度批判唯心主义的人。

2.教育思想张载认为教育是一个人成长过程必须进行的修养,可以使人由“气质之性”到达完美的“天地之性”,这就是教育的意义和价值。

他还注重幼教乃至胎教,主张“幼而教之,长而学之”,强调继续教育。

张载认为教育的终极目的是要达到圣人的完美至善境界。

张载关于教育的思想和方法主要包括:用圣心勤学博文,以求义理;矫恶为善,知行结合,尽性寡欲,游心于义理之间;立志向学,虚心一志;从实际出发,因材施教;循序渐进,博学精思;教学相长,互相取益。

张载倡导的学习态度与读书方法。

学习要谦虚而不自满,学贵有用,学则须疑,关于读书要用心、熟读、实作、实行等等。

最后,他还提出了心理和情绪对学习效果的影响,即“意乐”之效。

3.关学思想首先,关学提倡“尊儒”。

张载在教学中要求他的弟子们要学习儒者,要向正统的儒学家看齐,在为人处世方面,要处处表现出古代儒家的风度和气质。

北宋关学创始人张载张载的人性论分析张载关学北宋时期是我国历史上各方面都快速发展的重要时期。

北宋的科技、文化和思想领域都取得了很多令人惊叹的成就。

北宋时期也是儒学发展到一个全新高度的时期。

在中国时期,儒学在融合了一部分道家戏说和佛家学说的基础上,诞生了一种全新的儒学思想体系,这就是有“新儒学”之称的理学。

理学是一门影响十分深远的思想学说,也产生了很多不同的学派,其中北宋著名思想家,也是理学的创始人之一的张载“关学”就是其中规模比较大的一个流派。

张载雕像关学这个流派的起源应该追溯到北宋庆历年间的儒家学者申颜、侯可,而张载则是关学真正的创立者。

这个名字的由来是因为作为创始人的张载是关中人,因此得名。

又因为张载史称魏“横渠先生”,因此“关学”又被称作“横渠之学”。

关学的基本思想理论有这样几种。

一是气本论,就是说世界万物都是由一种“气”所产生和变化而来的,气是一切事物的根本。

二是认识论,抓住人物为事物是各种感觉的由来,要想认识事物,就要多进行实践活动,这样才能认识并掌握事物发展的规律。

第三是“一物两体”辩证法,主要认为“气”处于永恒的运动变化之中,气有相互吸引和排斥两个方面,于是由气所组成的事物也都是矛盾的*** 体,没有矛盾就没有这个变化的世界。

除了这三个主要的理论之外,还有“道德观”、“人性论”等思想,都在一定程度上帮助了我们认识世界万物。

张载“关学”自创立之后,经过后世许许多多学者的发展,终于成为了理学中十分重要的流派,并对后世产生了重大的影响。

张载人性论张载人性论是指由北宋时期理学的创始人之一张载所提出的关于人性的学说。

张载的人性论在总结了天人先秦时期以来关于人性的多种学说,在广发吸取各家学说的长处和精华的基础上,创立了属于自己的独特的人性学说。

特别要注意的一点是,张载的人性论是建立在他的“气本论”基础上的,我们要想了解他的人性论就必须对他的气本论做一个简单的了解。

张载雕像张载的气本论认为,人和宇宙万物都是由“气”所产生和构成的。

张载(北宋关学学派创始人)—搜狗百科创立关学“ 关学”是由张载创立,以其弟子及南宋、元、明、清诸代传承者人士为主体,教学及学术传播以关中为基地而形成的儒学重要学派,与宋代二程的洛学、周敦颐的濓学、王安石的新学、朱熹的闽学齐名,共同构成了宋代儒学的主流。

张载认为生在世上,就要尊顺天意,立天、立地、立人,做到诚意、正心、格物、致知、明理、修身、齐家,治国平天下,努力达到圣贤境界。

关学的主旨,集中的体现在被当代哲学家冯友兰概括的横渠四句中:“为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平”。

关洛濓闽新诸学派皆根源于《易经》和孔孟、在发展过程中互相吸收、融合又互有批评、创新,包括对佛学的批评和吸收,这是整个儒学史的一个共性特点,但在本体论、认识论、辩证法、和谐论和教育见解等方面关学又独具个性。

1.气本论——太虚即气与气化万物。

宇宙和世界的本原,始基是物质还是精神,历来是哲学的最基本的问题,也是每个哲学家必须回答的问题。

中国古代哲学家对这个问题的答案,大致可分为两类:一是,认为“心”或“理”为宇宙本原;二是,气为本原。

张载认为,“气”或“元气”是人和万物产生的最高体系和最初始基。

这“一气”或“元气”,包含了阴阳二气的对立依存,相反相成,升降互变的关系,在这种关系的交互运动中产生了人和万物。

可以说张载是中国古代朴素唯物主义哲学思想史上最杰出的代表。

张载继承和发展古代“太虚”的范畴,并对它加以改造和扬弃,用来表示物质存在的基本形式和物质运动基本状态,提出了“太虚即气”、“气为本体”、“气化万物”的唯物主义宇宙观。

同时论证了气无生灭的物质永恒论。

从张载开始,古人关于物质世界的认识的理论达到了系统化。

张载认为:宇宙的本体,万物的始基是气,一切万物都是由气化而来的,形态万千的万物,都是气的不同表现形态。

不论聚为有象的“有”还是散为无形的“无”,究其实质,都是有,不是“无”,所说“太虚即气,则无无。

”因为物质的气作为宇宙本体,只有存在形式的不同变化,不是物质本身的消灭和化为无有了,气是永恒存在的。

【长安万年】之三百一拾六:为天地立心,为生民立命,关学创始人张载函谷关以西,散关以东,古代称为“关中”。

北宋时期,国家政治中心已远离长安,不过,以长安为核心的关中地区,在学术和文化上的贡献却依旧丰硕,并且独具特色。

著名理学家张载,以及其创立的“关学”学派,就是这一时期长安文化的体现,也是陕西文化的代表。

张载,字子厚,生于公元1020年,由于父亲安葬在陕西眉县横渠镇,张载与全家也就在此长期定居下来,所以人们称他为“横渠先生”,也尊称他为“张子”、“张横渠”等。

张载天资聪颖,幼年的艰苦条件促使他早熟,复杂的成长环境锻炼和养成了他非同寻常的自立精神。

他刻苦学习,兴趣广泛。

当时陕西一带,正遭受西夏的侵扰,他与陕西邠州(bīn,今陕西彬县)喜欢研究军事的焦寅关系很密切。

年轻的张载也喜欢军事与边防,决心投笔戎,立功边陲。

他给当时主持西北军务的范仲淹写信,表示愿意联络一些人,攻取被西夏占领的洮西之地,即今天甘肃临洮以西。

范仲淹从信中看出这个青年的远识大器,就勉励说:“儒者自有名教可乐,何事于兵?”范仲淹虽然身在疆场,但心怀人文,所以才会有“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”的千古名句诞生。

他引导张载多读《中庸》,深研儒家之学。

范仲淹的鼓励,对张载以后走学术道路影响很大,起到重要作用。

张载按范仲淹的指引,读完《中庸》后,感到思想上还未找到支撑,于是开始遍阅佛、道之典籍,经过比较研究,觉得这些思想都不足以实现他的宏伟抱负,便又回到儒学上来。

最终,他把自己的学术方向放在儒家文化上,以儒家“六经”作为依归。

公元1057年,宋仁宗嘉祐二年,38岁的张载赴京城汴梁(今天河南开封)应试。

时值欧阳修为主考,张载与21岁的苏轼和更小的苏辙兄弟同登进士第。

在候诏待命时,他受宰相文彦博之邀,在开封相国寺讲《易经》。

能有如此待遇,可见当时张载的学识水平已经达到了不一般的高度。

就在讲《易》期间的一天晚上,张载遇到洛阳来的程颢(hào)、程颐兄弟。

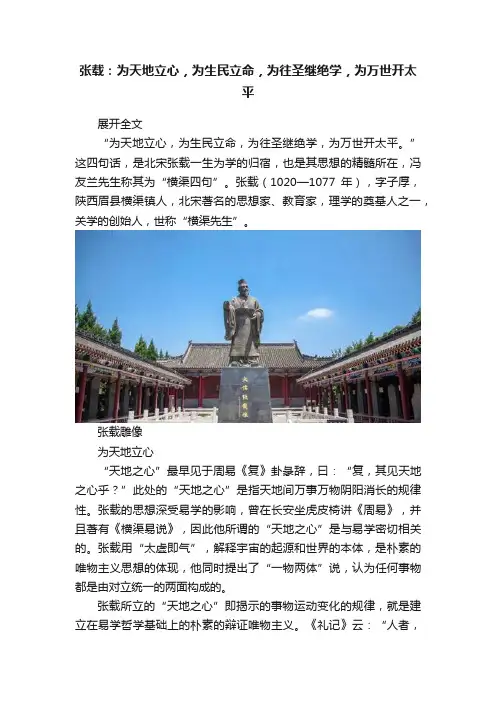

张载:为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平展开全文“为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平。

”这四句话,是北宋张载一生为学的归宿,也是其思想的精髓所在,冯友兰先生称其为“横渠四句”。

张载(1020—1077年),字子厚,陕西眉县横渠镇人,北宋著名的思想家、教育家,理学的奠基人之一,关学的创始人,世称“横渠先生”。

张载雕像为天地立心“天地之心”最早见于周易《复》卦彖辞,曰:“复,其见天地之心乎?”此处的“天地之心”是指天地间万事万物阴阳消长的规律性。

张载的思想深受易学的影响,曾在长安坐虎皮椅讲《周易》,并且著有《横渠易说》,因此他所谓的“天地之心”是与易学密切相关的。

张载用“太虚即气”,解释宇宙的起源和世界的本体,是朴素的唯物主义思想的体现,他同时提出了“一物两体”说,认为任何事物都是由对立统一的两面构成的。

张载所立的“天地之心”即揭示的事物运动变化的规律,就是建立在易学哲学基础上的朴素的辩证唯物主义。

《礼记》云:“人者,天地之心也,五行之端也,食味、别声,被色而生者也。

”天、地、人是一个有机的整体,人在天地之间,是能知能觉者,所以被称为“天地之心”。

这是对人在宇宙之间地位的肯定,是对人的主体性的高度自觉。

天地本无“心”,但人有“心”。

因为”人”乃天地之心,所以“人心”体现了“天地之心”。

展开剩余77%张载云:“天无心,心都在人之心。

”人把自身的价值观念投射到天地之间,与天地合而为一。

《西铭》云:“乾称父,坤称母;予兹藐焉,乃混然中处。

故天地之塞,吾其体;天地之帅,吾其性。

民,吾同胞;物,吾与也”。

“民胞物与”的思想继承和发展了儒家“仁民爱物”的观念,将仁爱的对象推及万物,提升了儒家“仁”价值观念的内涵和境界。

所谓的“为天地立心”,就是为人类社会建立“以仁为核心”的价值体系。

正如马一浮先生总结道:学者之事,莫要于识仁求仁,好仁恶不仁,能如此,乃是为天地立心。

在张载看来,“立心”也就是“立天理”之心,因为天理“能使天下悦且通”,从而使“天下”(社会)必然会普遍接受仁孝之理等道德价值。

最早是在2004年一次讲座中,听到这四句话,讲座结束前的寄语,后来也多次查阅其含义,感觉都不够透彻,今日才彻底领悟。

北宋著名理学家、关学领袖张载(字子厚,人称横渠先生,1020-1077年),为后世留下了许多宝贵的精神遗产,其中包括他的四句名言,这就是:为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平。

这四句名言历代流行不衰。

近年,温家宝总理在国外演讲或接受记者采访,曾多次引用;2005年,时任台湾国民党主席的连战先生访问大陆,也曾用以寄语北大学子。

足见张载四句名言的精神感召力之强盛。

根据张载四句名言每一句开头都有一个“为”字的特点,可以简称“四为句”。

对于“四为句”,解释的难点在第一句。

笔者根据多年的研究心得,对“四为句”简释如下。

第一句“为天地立心”。

目前比较流行的解释是,认为天地没有心,但人有心,人的心也就是“天地之心”;“为天地立心”就是发展人的思维能力,以理解自然界的事物和规律。

这是一种误解。

首先,在古代“天地”一词并不专指自然界。

儒家经典《易传》中有一个关于天、地、人的“三才”宇宙模式,表明古人倾向于把天、地、人看作一个整体。

因此,“天地”也就是“天地之间”的意思,既包括自然界,也包括个人和人间社会。

张载把社会涵义的“天地”也称作“天下”。

其次,张载并没有否认“天地之心”的存在。

“天地之心”是《周易·复卦》的术语,张载作为著名的易学家认为,“天地之心惟是生物。

”(《横渠易说·上经》)显然,在天地能够生成万物这一意义上,张载是肯定天地是有心的。

生物之心是天地所固有的,无需人来“立”,否则将不恰当地夸大人的能力。

其实,“为天地立心”是指为社会建立一套以“仁”、“孝”等道德伦理为核心的精神价值系统。

张载在其著作《经学理窟》中,对“立心”的涵义、方法等内容有集中的论述,如果视而不见,对“立心”的理解则易流于臆断。

在张载看来,“立心”也就是“立天理”之心,因为天理“能使天下悦且通”,从而使“天下”(社会)必然会普遍接受仁孝之理等道德价值。

张载四为说的理解

(最新版)

目录

1.张载其人及其思想背景

2.张载的“四为说”理念

3.“四为说”的具体内容

4.“四为说”的现代价值

正文

张载是我国北宋时期著名的哲学家、教育家、政治家,他的思想深受儒家、道家和佛教的影响,是宋明理学的重要代表人物之一。

他的“四为说”是他哲学思想的核心内容,具有很高的理论价值和实践意义。

张载的“四为说”理念是他对人生价值和意义的高度概括,包括“为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平”。

这四句话,概括了张载对个人、社会、历史和未来的深度思考,是他的哲学思想的精髓所在。

“四为说”的具体内容如下:

首先,“为天地立心”,这是张载对个人的要求。

他认为,每个人都有自己的使命和责任,要为自己的行为和思想负责,要有“立心”的勇气和决心。

其次,“为生民立命”,这是张载对社会的要求。

他认为,社会的存在是为了满足人民的需要,政治家的责任是为人民谋福利,为民族谋复兴。

再次,“为往圣继绝学”,这是张载对历史的要求。

他认为,每一代人都有责任继承和发扬前人的优秀文化传统,使之不至于中断。

最后,“为万世开太平”,这是张载对未来的要求。

他认为,每一个人都要有远见卓识,要为未来的和平和发展做出贡献。

张载的“四为说”虽然形成于千年之前,但是其现代价值依然显著。

它告诉我们,每一个人都要有自己的使命和责任,要有“立心”的勇气和决心;社会要满足人民的需要,政治家要为人民谋福利,为民族谋复兴;每一代人都有责任继承和发扬前人的优秀文化传统,使之不至于中断;每一个人都要有远见卓识,要为未来的和平和发展做出贡献。

张载文化相关故事摘要:一、张载简介二、张载文化核心观念1.关学思想2.民本思想3.儒家道德观三、张载文化在历史上的影响四、张载文化在现代社会的价值启示五、弘扬张载文化的措施和建议正文:【一、张载简介】张载(1020年-1077年),字子厚,北宋著名哲学家、教育家、文学家,被称为“关中夫子”。

他出生于陕西眉县的一个书香门第,从小就表现出极高的文学天赋。

成年后,他投身教育事业,致力于传播儒家文化,培养了一批优秀的弟子。

他的学说被称为“关学”,与程颢、程颐的“洛学”并称为北宋儒学两大流派。

【二、张载文化核心观念】1.关学思想:张载的关学思想以《易经》、《大学》、《中庸》等儒家经典为基础,强调“天人合一”、“性善论”,主张通过“格物致知”达到道德修养的最高境界。

2.民本思想:张载主张君主应以民为本,关注民生福祉,提倡“民为贵,社稷次之,君为轻”的观念。

他提倡政治家要有“仁爱之心”,以民意为依归,实现国家治理的和谐与稳定。

3.儒家道德观:张载强调道德在人生和社会中的重要性,主张以孝道、忠诚、仁爱、信义等伦理道德规范个人行为。

他认为,道德修养是人生追求的最高境界,唯有道德完备者方能治国平天下。

【三、张载文化在历史上的影响】张载文化在北宋时期产生了深远的影响,他的关学思想对后世儒家学说的发展产生了重要推动作用。

同时,他的民本思想为后世治国理政提供了有益的借鉴。

他的道德观更是深入人心,成为人们行为的规范。

【四、张载文化在现代社会的价值启示】张载文化在现代社会依然具有很高的价值启示。

关学思想中的“天人合一”可以引导人们树立和谐共生的理念;民本思想教导我们要关注民生、以人为本;而儒家道德观则提醒我们要积极弘扬传统美德,促进社会和谐。

【五、弘扬张载文化的措施和建议】1.加强对张载文化的研究,挖掘其现代价值,为社会主义建设提供理论支撑。

2.弘扬张载的道德观,倡导全社会树立正确的价值观和道德观。

3.推广张载的民本思想,提高政府和社会对民生的关注程度。

张载词关学文化传承展于右仁对联内容

摘要:

1.张载与关学文化的关系

2.关学文化的核心理念

3.右仁对联的内容及其象征意义

4.张载词对关学文化传承的贡献

5.关学文化在现代社会的价值

正文:

张载,北宋著名哲学家,他的学说被称为“关学”。

关学文化是中国古代哲学中的一个重要流派,它主张“天人合一”,强调人与自然的和谐共处,对于后世影响深远。

关学文化的核心理念是“天人合一”,认为天地万物都是一个整体,人与自然是密切联系的。

张载在《正蒙》一书中对此有详细的阐述,他认为人的道德修养应该与天地自然相一致,从而达到人与自然的和谐。

右仁对联是张载的一部代表作,内容为“右仁者,人也;左义者,我也”。

这对对联表达了张载的仁爱思想,他认为人应该以仁爱为本,追求道德的完善。

同时,这对对联也反映了张载对于道德相对主义的批判,他主张人应该坚持自己的道德立场,不被外界所左右。

张载的词作对关学文化的传承起到了积极的推动作用。

他的词作深入浅出地阐述了关学文化的核心理念,使得关学文化更加容易被人理解和接受。

同时,他的词作也表达了他对于社会现实的关注和批判,使得关学文化更具有时

代意义。

关学文化在现代社会依然具有重要的价值。

在当今社会,人与自然的关系日益紧张,关学文化的“天人合一”理念为我们提供了一种全新的思考方式。

同时,关学文化的仁爱思想也为我们提供了一种处理人际关系的准则,具有重要的现实意义。

总的来说,张载的词作对关学文化的传承起到了积极的推动作用,他的思想在现代社会依然具有重要的价值。

张载“横渠四句”为天地立心文/张立文“为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平”语出北宋张载,这“四句教”奠定了宋明理学的核心话题、宗旨、方向和目标,指明了天人合一、民胞物与、乾坤父母、尊礼贵德的社会、学术使命,以及为万世开太平的价值理想。

作为宋明理学的奠基者,张载出入佛道,尽究其说,而统摄为儒学,建构了创新性的理论思维体系。

王夫之曾高度评价张载之学:“上承孔孟之志,下救来兹之失,如皎日丽天。

”古人以“心之官则思”,因此张载说,“天无心,心都在人之心”,“天本无心,及其生成万物,则归功于天”。

但他认为“大其心则能体天下之物”,体现了人与天地万物共同体的情怀。

由于人的存在和其生活的各种需求,天地万物便具有其实存的价值和意义。

天地万物以人为价值源,人对天地万物具有爱护的义务和责任。

天地万物与人同为生命体,应有仁民爱物之德,和生、和处之道,遵守“万物并育而不相害”的原则。

天地万物与人类都期诉诚,诚为天道,思诚为人道。

天地万物与人类心心相印的亲情纽带,深刻揭示了自然万物与社会人生、宇宙天道与人道价值、转天心为人心与转人心为天心的相互交感的仁道形上学。

《张载集·近思录拾遗》里“为生民立命”的“命”作“道”。

“立命”见于孟子“夭寿不贰,修身以俟之,所以立命也”。

《周易·说卦》载“立道”:“立人之道,曰仁与义。

”张载以仁义道德精神,处处事事以民为本,为生民构建安身立命之道的精神家园。

“立命”和“立道”,首先是自我的修身:提升自身道德修养、精神境界,而能自觉、自省、自律,抵制一切歪风邪气,不被权、色、钱、势所迷,而一身正气。

其次,是正确对待“命”和“道”。

“天命之谓性,率性之谓道,修道之谓教。

”体认人人所具有不忍人之心的良知本性而不放失,这便是正命与正道。

再次,建构为生民立命的有道社会。

张载为解决农民丧失土地的痛苦生活,提出试行新的“井田制”,限制统治者的土地兼并,以平土地、贫富不均的严重两极分化,以保生民。

张载的哲学思想张载(公元1020-1077年),字子厚,久居风翔郿县(陕西郿县)横渠镇。

因长期在此讲学,世称横渠先生。

郿县地处关中,故其创立的学派称为“关学”。

张载是两宋时期最杰出的唯物主义哲学家,以他为代表的“关学”,在当时是一个有影响的学派。

这个学派的特点是注重实际,讲究实用。

1、“太虚即气”的宇宙本体论。

张载认为世界统一于气,气聚则形成万物,气散则形成“太虚”,万物和“太虚”是气存在的不同形式。

“太虚”和万物只是“气”这一物质实体的不同形态。

万物的产生和消亡,只不过是气的聚散,即由一种形态转化为另一种形态而已,这就有力地论证了世界上只有物质气的存在,根本不存在什么“虚无”的本体,从而明确肯定了世界的物质性及其统一性。

然后又指出太虚、气和万物的关系。

太虚是气散的状态,也是气的“本体”,即本来的、原始的状态;气聚而为万物,仍不改变气的本质;物散而为太虚,恢复了气的本来状态。

所以,太虚、气、万物从本质上讲完全是一回事,它们之间只是聚散关系,可以说是本一而形殊。

气凝聚为万物的时候,人可以观察得到,气散复归于太虚时,就不能为人所看到了。

凝聚的气和分散的气,同是气的不同形态,所以,看得见的东西固然是有,看不见的东西也不能说它是无,它只是微而不显罢了。

以这种“太虚即气”的基本观点为依据,张载还对“天”、“道”、“性”、“心”诸概念、范畴进行了解说。

认为天是散而未聚的太虚之气,道是气的运动变化,性是太虚之气的本性与具体的物或人所禀之气的结合,心是人的本性与知觉作用的结合。

2、“一物两体”的朴素辩证法思想。

在张载的唯物主义学说中,包含着相当丰富的朴素辩证法思想。

首先,他明确提出了“物无孤立之理”的命题,强调了事物之间的普遍联系。

同时,他还看到了事物的运动变化。

关于事物运动变化的形式和状态,他提出了“著变”和“渐化”说,并且论述了二者的区别和联系。

他指出:“变言其著,化言其渐”。

“变”和“化”是不同的,“变”是显著的状态,“化”是隐微的渐进状态。

历史写作中的精神立场:评《大儒张载》《大儒张载》:一个经典的中国故事最近,很幸运能遇到《大儒张载》这部历史文化底蕴厚重的好书,读完这部书,我的第一个感受就是,《大儒张载》,一个多么精彩又堪称经典的中国故事啊!真是太值得一读了!张载(1020-1077),世称“横渠先生”,是关学学派的创始人和领袖,北宋著名的教育家、思想家、哲学家,更是一代儒学大师。

他提出的“为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平”之名言,也就是人们熟知的“横渠四句”,由于其思想境界高远,言简意宏,千百年来,一直被人们传诵不衰,激励着广大仁人志士为国家为民族的利益而终生奋斗,也多次被党和国家领导人引用。

北宋的大思想家张载,是中国的世界历史文化名人,在国际思想学术界享有盛誉,被西方的学者称为中国十一世纪伟大的唯物主义思想家。

但是令人遗憾的是,关于他的事迹在《宋史》中只有三百余字。

现在好了,国内第一部关于大思想家张载的长篇历史小说终于问世了,它就是西安作家杜崇斌先生创作的25万字的长篇历史小说——《大儒张载》。

读完《大儒张载》,我被一种汹涌澎湃的正能量所激励,连续多日,心情久久难以平静。

传承千年的“关学”思想,经世致用的务实精神,一代大儒张载的人格魅力和他胸怀天下、悲天悯人的博大情怀,还有那种立心立命,以苍生社稷为怀,勤政爱民、关注民生的使命意识和担当精神,使我获益匪浅,深受感动。

我深深地感到自己受到了一次精神上的洗礼,思想境界得到了很大的提升。

《大儒张载》这部书以深刻的思想内涵,博大深厚的文化底蕴,诠释了宋代大儒张载先生提出的“四为”、“六有”、“十戒”等人生信仰和家规家训,弘扬了一代大儒张载先生立心立命、惟德惟归、清正为官、勤政爱民、刚直不阿的大儒精神。

我认为,《大儒张载》是一部优秀的历史小说,更是一部优秀的国学教育读物,而且从书中讲述的故事来看,这部书讲述的故事更是一个经典的中国故事。

为什么这么说呢?原因如下:首先,若是从文学艺术的角度来看,这本书文笔清新优美,人物形象生动鲜明,叙事既有浓厚的诗情,又有很强的画面感,既尊重历史史实,又注重意境营造,不失为一本艺术性高超的优秀历史小说。

-张载与关学研究专栏-张载的世界观和宇宙意识及其意义□谢阳举张载是北宋伟大的新儒家学者,从范畴史角度来说,宋明理学本质上是研究“天道性命”的学问的。

作为置身于二十一世纪的后来人,我们应该怎样理解“天道性命”的学问?笔者以为,这种学问的核心相当于今人所谓的世界观哲学。

作为一位返本开新的儒学思想家,张载面临的首要课题就是要驳难佛、老并弘扬儒学固有的世界观。

这套世界观的基础就是所谓“乾坤之道”,为此就需要重构切合于时代需求的新儒学世界观$在“北宋五子”中,张载最独特的贡献就是针对释、老简明而精要地阐述和重演出理学家眼中的世界观,这在《西铭》和《正蒙》中得到高度浓缩的体现$《西铭》是从其弾精竭虑的代表作《正蒙•乾称》的首章析出成篇的,可谓张载的得意之作。

张载将其抄录、张贴在西窗之上,名之为《订顽》,后来程颐将其改称为《西铭》。

《西铭》一,,为是张载思的所在。

笔者认为,之所以如此就是因为它集中地反映了张载的宇宙意识和有机主义世界观$与同时代的理学家二程兄弟相比,张载不持绝对主义的天理观,没有才天理和人欲对立起来,没有落入禁欲主义伦理观的窠臼,保持了原始儒家立足于人文价值准则的基本特色。

与原始儒家相比,他在批评释、老的过程中,上溯中国古老易道的天地人三才统一的思辨原理,发展了《中庸》将本体、性命、认识和伦理贯通起来的有机世界观$张载的世界观坚持以天道、气化为本源,属于朴素的唯物论,其意在扫尽“空无”,反对所谓老子的“有生于无”,又拒斥佛教的因缘幻化色彩,首次在气论与“二端”辩证法的基础上重新统合了世界、认识、伦理和人心、性命等等,搭构出多维度统合、庞大深密的新儒家世界观$根据张载的诠释,这个世界观的纲领在于理一分殊、穷理尽性、化$今天《》,不发,的构包含两部分:其一,论宇宙变化之道,识万物之性,《西铭》称之为“穷神”、“知化”;其二,论“与天为”,性身,《》为“”、“善继其志”、“存心养性”。

后者的完成被张载称为配称为“天地的孝子”的充分且必要的条件,这是《易传》所言的“大人之德”的另一种表述,也正是统儒家来的法天、化、强不息、厚德载物的中国文化根本精神。