教育学 第二章 教育目的和功能

- 格式:doc

- 大小:14.00 KB

- 文档页数:1

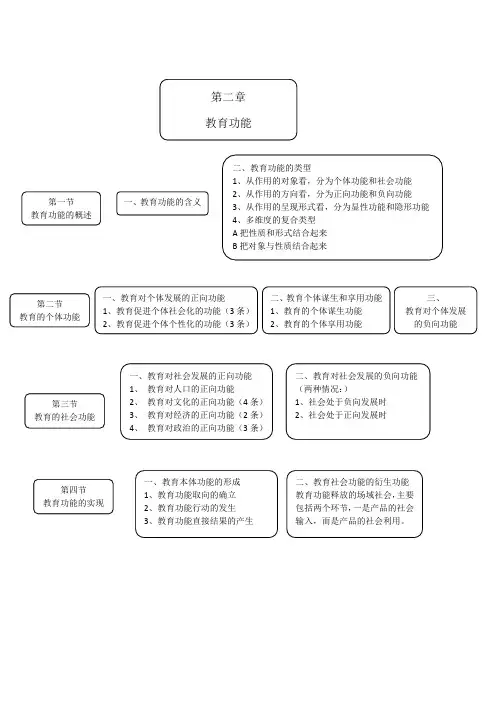

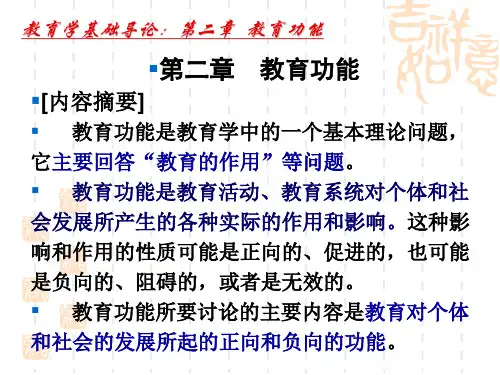

一名词解释1教育功能:教育是教育活动和教育系统对个体发展和社会发展所产生的各种影响和作用。

作为一个独立的系统。

教育表现为一种活动。

教育活动是由教育者、受教育者、教育内容和教育手段等要素构成,这些要素之间的相互作用则构成了教育活动的内部结构,它的运行是教育者借助教育手段,以教育内容作用于受教育者,其结果是影响受教育者的身心发展。

所以教育的内部功能就表现为对受教育者身心发展所起的作用,它是由教育自身的结构决定的。

教育在微观上表现为一种活动,在宏观上表现为社会的一个子系统,与政治、经济、文化、人口等其他系统共同构成完整的社会结构。

社会是由生产力和生产关系的矛盾运动而推进的,教育通过向社会输送人才,对生产力、生产关系产生作用,进而影响社会的发展,形成教育的外部功能、教育的外部功能是教育作为社会的子系统在社会运行中的作用,它是由社会结构决定的。

注:教育功能也不同于教育职能。

职能是职责赋予的能力,而职责又是认为赋予的,带有一定的价值期待,因此职能也就具有了主观性。

而功能是一种实然的结果,这种结果可能是期待中的,也可能是超越预期的。

1教育的个体功能有哪些表现,个体社会化功能和个体个性化功能关系如何?答:教育的个体功能是现代社会的产物。

促进人的发展是现代教育所预期的正向功能,即显性正向功能。

这一功能是教育本质和教育目的的体现,因此也被称为教育的本体功能,成为派生其它功能的源泉,在教育功能系统中处于基础性地位。

总的来说,教育对个体发展有正向功能,谋生功能,享用功能以及负向功能。

——正向功能之促进个体社会化一个人生活在社会上,既是社会的人,追求个体间的共同性,又是个体的人,追求个体的独特性。

社会性和个性是相互对立而又矛盾统一的,人是社会性和个性的双重统一体。

因此,教育对个体发展的正向功能表现为促进个体社会化和促进个体个性化的功能。

个体的社会化是个体学习所在社会的生活方式、行为习惯、思想观念,讲社会所期望的价值观、行为规范内化,获得社会生活必需的知识、技能和行为要求,以适应社会需要的过程。

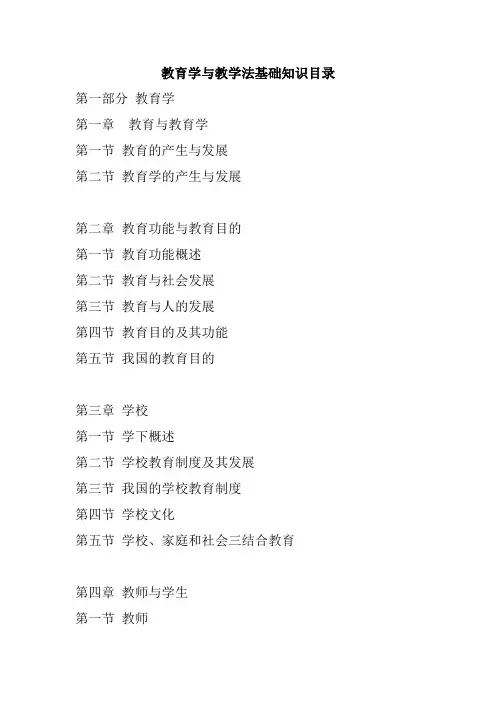

教育学与教学法基础知识目录第一部分教育学第一章教育与教育学第一节教育的产生与发展第二节教育学的产生与发展第二章教育功能与教育目的第一节教育功能概述第二节教育与社会发展第三节教育与人的发展第四节教育目的及其功能第五节我国的教育目的第三章学校第一节学下概述第二节学校教育制度及其发展第三节我国的学校教育制度第四节学校文化第五节学校、家庭和社会三结合教育第四章教师与学生第一节教师第二节学生第三节师生关系第五章班主任工作与班级管理第一节班主任工作概述第二节班集体第三节班级管理概述第六章课外活动第一节课外活动概述第二节课外活动的设计、指导与组织开展第七章教育研究第一节教育研究概述第二节教育研究的一般过程第三节教育研究课题的选择第四节文献的搜集与整理第五节教育研究方案的设计第六节教育研究的方法第七节教育研究资料的整理与分析第八节教育研究成果的表述第九节我国当代基础教育改革的几大学派第一部分教学法第一章教学目标第一节教学目标概述第二节教学目标分类理论第三节基础教育课程改革第四节教学目标的设计、陈述方法和评价第二章教学过程第一节教学概述第二节教学过程概述第三节学生掌握知识的基本阶段第四节教学过程的基本规律第三章教学内容第一节教学内容概述第二节综合实践活动课程第三节综合课程和分科课程背景下的综合性学习第四节课程资源第四章教学设计第一节教学设计概述第二节课程的类型和结构第三节综合课程和综合实践课程的实际与实施第四节现代教育技术在教学中的运用第五章教学实施第一节课程实施第二节教学方法第三节教学原则第四节教学工作的基本环节第五节说课第六节教学组织形式第七节现代学习方式第八节教学行为第六章教学评价第一节教学评价的含义第二节教学评价基本理论第三节学生学业成就评价和教师教学工作评价的主要内容和主要方法第四节新课程倡导的发展性教学评价体系。

第二章教育功能(教育实践的合理性是教育实践的合目的性与合规律性的统一。

合目的性以合规律性为前提,合规律性以合目的性为指导。

)一、教育的历史发展(一)教育的起源1.生物起源论:人类教育起源于动物界中各类动物的生存本能活动。

代表人物:法国的勒图尔诺、美国的桑代克。

他们认为教育是一种生物现象,把教育活动归结为按照生物学规律进行的本能的传授活动。

起源论否定了人与动物的区别,否定了教育的社会性。

2.心理起源论:教育起源于儿童对成人无意识的模仿。

代表人物:美国教育家孟禄。

合理之处:模仿作为一种心理现象,作为一种学习方式,是教育的诸种途径之一。

错误观点:把全部教育都归之于无意识状态下产生的模仿行为,不懂得人是有意识的存在物这一本质规定,不懂得人的教育活动都是在意识支配下产生的目的性行为。

3.劳动起源论:教育起源于劳动,起源于劳动过程中人的生产需要和发展需要的辩证统一。

生产劳动是教育产生的直接必要条件。

教育产生于原始社会的整个社会活动的需要——既包括原始社会作为整体的生存、延续和发展的需要,也包括作为社会成员的每个个体生命存在、延续和发展的需要;既包括原始社会生产劳动的需要,也包括原始人生活交往的需要。

(二)教育的历史发展1.原始社会的教育。

原始社会的教育是由原始社会的物质生活条件决定的,并对原始社会的物质生活条件产生了重要影响。

特点:(1)教育没有阶级性;(2)教育主要为生产劳动服务;(3)教育在整个社会生产和生活中进行;(4)教育手段极端原始。

2.古代社会的教育。

古代社会包括奴隶社会和封建社会,这两个社会的教育存在一些共同特征:(1)有专门的教育机构和执教人员;(2)鲜明的阶级性与严格的等级性(奴隶社会,阶级性;封建社会,阶级性、等级性、宗教性(西方中世纪时期));(3)文字的发展和典籍的出现丰富了教育内容;(4)教育与生产劳动分离,学校轻视体力劳动;(5)教育方法崇尚书本,呆读死记,强迫体罚,棍棒教育;(6)官学和私学并行的教育体制;(7)个别施教或集体个别施教的教学组织形式。

第二章教育目的和功能

教育目的:教育要达到的预期结果,是根据一定社会发展和受教育者自身发展需要及规律,对受教育者提出的总的要求

狭义的教育目的:国家队各级各类学校教育什么样的人才的总的要求。

教育方针:国家最高权力机关根据政治经济要求,明令颁布实行的一定历史阶段教育工作的总的指导方针或总方向。

社会本位论:确立教育目的的根据是社会的要求,个人的发展必须服从社会需要,因为个人生活在社会中,受制于社会环境。

教育的目的是为社会培养合格的成员和公民,

使受教育者社会化,社会价值高于个人价值,教育质量和效果可以用社会发展

的各种指标来评价。

个人本位论:确立教育目的的根据是人的本性,教育的目的是培养健全发展的人,发展人的本性,挖掘人的潜能,增进受教育者的个人价值,个人价值高于社会价值,而

不是为某个社会集团或阶级服务。

人的全面发展:人的劳动能力,即人的体力和智力的全面、和谐、充分的发展,

还包括人的道德的发展和人的个性的充分发展。

教育与生产劳动相结合是培养全面发展的人的根本途径,也是唯一途径。

德育:是培养学生正确的人生观、世界观、价值观,使学生具有良好的道德品质、正确的政治观念、正确的思想方法的教育。

智育:传授给学生系统的科学文化知识、技能,

发展他们的智力和学习有关的非认知因素的教育。

美育:培养学生健康的审美观,发展他们感受美、鉴赏美、创造美的能力,

培养他们高尚的情操与文明素养的教育。

素质教育:根据人的发展和社会发展的实际需要,

以全面提高全体学生的基本素质为根本目的,以尊重学生主体性和主动精神,

注重开发人的智慧潜能,形成人的健全个性为根本特征的教育。

教育功能:教育活动和教育系统对个体发展和社会发展所产生的各种影响和作用。