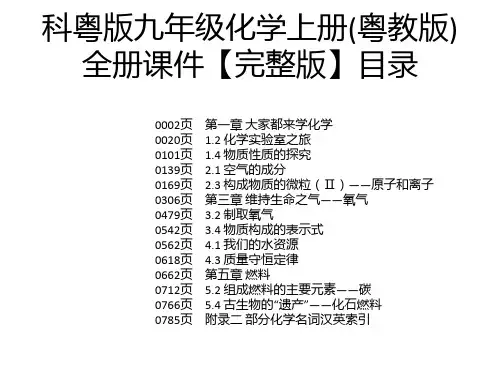

科学出版社(广东教育出版社)化学九年级上册全册课件

- 格式:pptx

- 大小:16.09 MB

- 文档页数:4

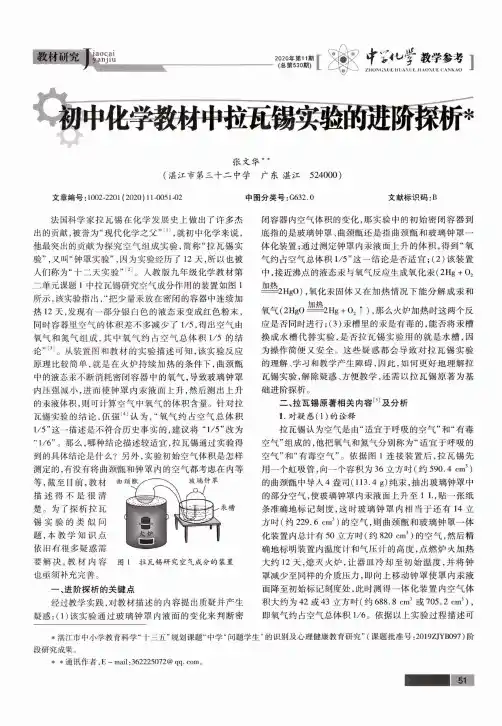

教材研究教学参考;] ,,.V,, ■- (—ZHONC;\t E HIJAXUE JIAOXLiE C ANK AO J_中化雜材中拉瓦麵验的进阶_张文华〃(湛江市第三十二中学广东湛江524000)文章编号:1002-2201(2020)11>0051>02 中图分类号:G632.0 文献标识码:B法国科学家拉瓦锡在化学发展史上做出了许多杰 出的贡献,被誉为“现代化学之父”[1],就初中化学来说, 他最突出的贡献为探究空气组成实验,简称“拉瓦锡实 验”,又叫“钟罩实验”,因为实验经历了 12天,所以也被 人们称为“十二天实验”[2]。

人教版九年级化学教材第 二单元课题1中拉瓦锡研究空气成分作用的装置如图1所示,该实验指出,“把少量汞放在密闭的容器中连续加 热12天,发现有一部分银白色的液态汞变成红色粉末,同时容器里空气的体积差不多减少了 1/5,得出空气由 氧气和氮气组成,其中氧气约占空气总体积1/5的结 论”[3]。

从装置图和教材的实验描述可知,该实验反应 原理比较简单,就是在火炉持续加热的条件下,曲颈甑 中的液态汞不断消耗密闭容器中的氧气,导致玻璃钟罩 内压强减小,进而使钟罩内汞液面上升,然后测出上升 的汞液体积,则可计算空气中氧气的体积含量。

针对拉 瓦锡实验的结论,伍强[4]认为,“氧气约占空气总体积 1/5”这一描述是不符合历史事实的,建议将“1/5”改为 “1/6”。

那么,哪种结论描述较适宜,拉瓦锡通过实验得 到的具体结论是什么?另外,实验初始空气体积是怎样 测定的,有没有将曲颈甑和钟罩内的空气都考虑在内等 等,截至目前,教材曲颂-描述得不是很清楚。

为了探析拉瓦 j锡实验的类似问1题,本教学知识点依旧有很多疑惑需 ^要解决,教材内容图1也亟须补充完善。

一、进阶探析的关键点经过教学实践,对教材描述的内容提出质疑并产生 疑惑:(1)该实验通过玻璃钟罩内液面的变化来判断密闭容器内空气体积的变化,那实验中的初始密闭容器到 底指的是玻璃钟罩、曲颈甑还是指曲颈甑和玻璃钟罩一 体化装置;通过测定钟罩内汞液面上升的体积,得到“氧 气约占空气总体积1/5”这一结论是否适宜;(2)该装置 中,接近沸点的液态汞与氧气反应生成氧化汞(2Hg+ 02加热^2HgO),氧化汞固体又在加热情况下能分解成汞和 力口梦i氧气(2Hg0=^=2Hg+ 02丨),那么火炉加热时这两个反 应是否同时进行;(3)汞槽里的汞是有毒的,能否将汞槽 换成水槽代替实验,是否拉瓦锡实验用的就是水槽,因为操作简便又安全。

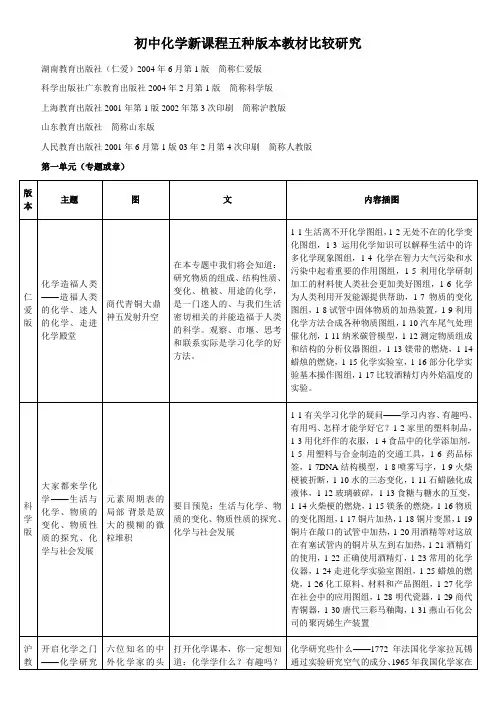

初中化学新课程五种版本教材比较研究湖南教育出版社(仁爱)2004年6月第1版简称仁爱版

科学出版社广东教育出版社2004年2月第1版简称科学版

上海教育出版社2001年第1版2002年第3次印刷简称沪教版

山东教育出版社简称山东版

人民教育出版社2001年6月第1版03年2月第4次印刷简称人教版

第一单元(专题或章)

第二单元(专题或章)

第三单元(专题或章)

第四单元(专题或章)

第五单元(专题或章)

第六单元(专题或章)

第七单元(专题或章)

第八单元(专题或章)

第九单元(专题或章)

第十单元(专题或章)

第十一单元(专题或章)

第十二单元(专题或章)。

初中化学新课程五种版本教材比较研究湖南教育出版社(仁爱)2004年6月第1版简称仁爱版

科学出版社广东教育出版社2004年2月第1版简称科学版

上海教育出版社2001年第1版2002年第3次印刷简称沪教版

山东教育出版社简称山东版

人民教育出版社2001年6月第1版03年2月第4次印刷简称人教版

第一单元(专题或章)

第二单元(专题或章)

第三单元(专题或章)

第四单元(专题或章)

第五单元(专题或章)

第六单元(专题或章)

第七单元(专题或章)

第八单元(专题或章)

第九单元(专题或章)

第十单元(专题或章)

第十一单元(专题或章)

第十二单元(专题或章)。

“2.2构成物质的微粒(I)——分子”突破重难点教学设计【教学设计思路】1.让学生体会化学来自生活,回归生活。

把“水的三态变化”当作认识分子知识的起点,用学生生活中的问题作为实现课程目标的平台。

生活中有许多现象和问题可用分子知识来解释,列举生活中学生熟悉的实例,如,香水气味,衣服晾干,盐溶于水等,启发式教学,让学生去体会知识在生活中的应用。

2.多次让学生开展小组讨论,并让学生合作完成“气体和液体压缩比较”的实验,培养学生的实验技能和协作精神,提高学生学习化学的兴趣,体验探究过程和乐趣。

【教学目标】一、知识与技能目标1.明确分子是构成物质的基本微粒。

2.认识分子的特性。

3.能初步用分子的观念知识解释生活的某些现象。

二、过程与方法目标通过教师不断地提出生活中的一些问题,生活例子,教师演示实验,展示模型和学生自己动手实验,学生通过思考获得结论、知识,并用学到的知识解释一些实际问题。

通过建立宏观与微观的联系,培养学生的想象能力。

二、情感、态度与价值观目标通过小组合作实验,增强学生协作精神。

【教学重点和难点】1.教学重点:分子的观念、分子的特征。

2.教学难点:用分子的观点解释某些现象。

【教学策略与手段】1.利用一些自然现象和生活实际创设真实具体的情境。

如“水的三态变化”、香水气味,衣服晾干,盐溶于水等生活例子。

提出问题:同学们有过疑问吗?这是为什么?为什么衣服在太阳下晒会比较快就干?让学生做品红在水中扩散实验。

然后,教师演示实验“浓盐酸与氨水生烟”。

问:为什么二者没有接触,而会在空中生烟?从这些活动和问题引出物质构成的微粒——分子这知识,进一步提出,要解释为什么,需要通过学习分子的更多知识。

然后展示模型、图片,深化分子可构成物质。

2.通过实验,创设问题情境。

微观的运动与宏观物体的运动不同,这是教学的另一难点。

通过设计实验,让学生通过探究,突破难点。

如教材P42,“将酚酞滴入氨水中”;“氨分子的运动”,A、B两烧杯没有接触,怎么会发现A烧杯的液体也变红了?教师点拨,用分子的观点去解释,从而学生得出结论:分子在不断地运动。

![生物化学实验课件[1]](https://uimg.taocdn.com/229acdc00029bd64783e2caf.webp)

2.3构成物质的微粒(Ⅱ)-原子和离子(第2课时)【学习目标】1.知道原子核外的电子是分层排布的,学会区分原子、离子结构示意图;2.了解离子的形成,认识离子是构成物质的一种粒子;3.初步了解相对原子质量的概念。

探究活动二:原子的构成20世纪初,卢瑟福为了探索原子的内部结构,曾用a粒子轰击金铂,结果发现:①大多数a粒子能穿透金铂而不改变原来的运动方向,②少部分a粒子改变了原来的运动方向;③极少数a粒子被反弹回来。

大家知道这是为什么吗?问题探究:原子的结构究竟是怎样的?(1) 为什么大多数a粒子能穿过金铂而不受阻碍呢?原子是不是实心的球体呢?(2) 有的a粒子改变了原来的运动方向,原因是什么呢?(3) 被弹回来的a粒子是怎么回事?分析:(1)原子是由居于原子中心的和构成。

(2)原子很小,是化学变化中的最小微粒,但它还可以再分为、和。

所以原子在化学变化中不可分,而在其他变化中是可分的。

[课堂练习]1、有关原子的叙述正确的是()A、原子都是由质子和电子构成的B、原子中质子数不一定等于电子数C、原子中一定含有中子D、原子是由原子核和核外电子构成的2、铟元素的核电荷数为49,中子数为66,则铟元素的核外电子数为()A 115B 49C 66D 1461.氧原子中心有一个带8个单位正电荷的和8个不带电的构成氧原子核;氧原子核外有8个在一定范围内作高速运动;2. 由于每个带1个单位负电荷,每个带1个单位正电荷,而原子核内的数与核外的数相等,所以原子不显电性。

【合作探究】活动二、阅读课本P50,思考下列问题:1.核外电子是排布的。

2.仔细研究1—18号元素原子结构示意图,我们发现原子核外电子的排布特点是:第一层最多排个电子,第二层最多排个电子,第一层后排第二层,第二层后排第三层;最外层最多不超过个电子。

3.画出钠原子的原子结构示意图,并说明各部分表示的含义:①圆圈表示、②圆圈内+表示 ,③数字表示 ,④弧线表示 ,⑤弧线上的数字表示。

化学思想方法应用——对比实验

福州江南水都中学——陈龙朱

一、教学目标

【知识与技能】

1.知道对比是学习化学的一种重要的方法,学会寻找影响化学实验现象的各种因素,并利用控制变量确定研究因素及探究方法;

2.能利用列表法控制变量设计实验方案,解决实际的问题。

【过程与方法】学会运用控制变量法分析问题的思路,能对实验探究问题的分析,培养发散、分析、归纳、表达能力。

【情感态度价值观】通过合作讨论学习,培养学生善于合作、勤于思考、严谨求实的科学态度。

二、重点和难点

重点:运用控制变量设计对比实验解决化学问题。

难点:寻找影响因素并控制变量

三、教学过程

四、板书设计(略)

五、拓展训练(作业布置)。

我们的水资源--水的净化教学设计韩愈中学叶剑飞一、【教材分析】本课题围绕水的净化问题,将沉淀、过滤、吸附等净化水的方法有序地串起来,前半部分介绍含不溶性杂质水的净化方法,后半部分以硬水软化为例介绍含溶解性杂质水的净化方法。

其中过滤和硬水软化是九年级化学中重要的实验操作技能,也是本课题中要重点学习的内容。

本结可分两课时来完成,今天我讲授的是第二课时。

二、【教学目标】(一)知识与技能1.了解纯水与自然界的水、硬水与软水的区别。

2.了解吸附、沉淀、过滤等净化水的方法。

3. 通过对水的净化的探究,培养学生的实验操作技能。

(二)过程和方法通过对水净化方法的学习,体会化学知识在生活生产中的广泛运用,增强对化学知识的学习兴趣。

三、重点,难点【重点】过滤的操作方法。

【难点】自来水的净化过程;过滤的操作方法。

四、【教学方法】讲授法、讨论学习、实验操作、启发引导、归纳总结等。

五、教学准备【实验准备】1.药品:泥水、硬水、软水和肥皂水2.仪器:铁架台、烧杯、漏斗、过滤纸、过滤柱、玻璃棒等六、设计思路八、板书设计一、自来水厂的净水过程二、水的净化1、沉淀法:明矾在水中形成胶状物,吸附悬浮在水中的絮状杂质,并使其沉降。

2、过滤:分离不溶性固体和液体操作要点:一贴、二低、三靠3、活性炭吸附:吸附部分溶解性杂质,除色除味三、硬水及其软化九、教学反思通过这节课,我觉得我有两个优点和三个缺点,首先我先谈谈自己的优点:1.通过以鲁滨逊故事为主线,环环相扣,思路清晰,设计意图明显。

2.这节课我通过视频教学,小组实验,小组讨论,展示实验,学生展示实验作品等教学手段,形式多样,有利于学生掌握这节课的内容。

但是,我仍然觉得自己有三个地方做得不够好:1.上课时担心学生学不会,所以在讲水净化过程—沉淀法时讲得太多,没有放手让学生自己解决问题,没有起到老师引导的作用。

2.在小组讨论的时候,可能是设计的问题不当,又或者是我没有营造一个好的小组讨论的氛围,所以导致小组讨论没有起来预想的效果。

《水的组成》教学设计一、教材分析在义务教育化学课程标准中,关于水的组成这节课的目标设定为认识水的组成,根据实验现象推断水的组成。

因此,从课程标准的角度出发,重点应该让学生通过检验确定两种气体,以及化学反应中元素种类不变的观点,清晰的理解水是由氢氧两种元素组成。

在科粤版教材《水的组成》这一节,首先通过图文配合的方式介绍了水的物理性质。

在水的组成专题下,首先让学生从已有的经验中明确水的组成,之后再通过验证实验的方式进行活动探究,并设计了具体的实验问题供学生填写。

而在水分子化学式的确定部分,则由修订后的教材为学生提供“科学家已经探明氢分子和氧分子都是双原子分子,而且已经证实在同温同压的条件下等体积的不同气体含有相同数目的分子”的信息,得出生成的氢气和氧气的体积比为2:1,就容易得出水分子中氢氧原子个数比为2:1了。

通过分析,我认为应该将本节课的重点放在水分解产物的检验,以及水的元素组成的推理上,同时,我大胆的在本节课中引导鼓励学生自己用水分子模型来操作它的分解过程,以突出物质的微粒性。

二、学情分析九年级学生刚开始接触化学,对实验探究有着浓厚的兴趣,但是缺乏设计实验的思路以及具体的实验方法,因此需要教师的有意培养。

而且学生在由实验现象提升到实验结论这一部分存在较大的问题,需要教师一步步的引导。

而在水分解的微观过程中,学生缺乏对微观世界的感知与认识,通过动画及图片的设置,还有分子模型,可以增强他们进行多视角的认识,从而加深对知识的理解与内化。

三、教学目标1.知识与技能:(1)了解水的物理性质。

(2)通过电解水的实验认识水的组成。

(3)能结合分子、原子的知识从微观的角度分析水分子的微观构成,得出水的化学式,培养学生宏观和微观相结合的分析能力。

2.过程与方法:(1)结合资料,从人类认识水的组成的过程中体会科学探究和思维方法,认识实验探究和创新思维的重要性。

(2)通过电解水实验,培养学生观察、分析、归纳实验现象的能力。