抗真菌药的特性及临床应用

- 格式:pdf

- 大小:5.99 MB

- 文档页数:73

抗真菌类药物TDM及临床应用一、引言抗真菌类药物是临床治疗各种真菌感染的关键工具。

然而,由于真菌感染的复杂性和抗药性不断增加,如何合理使用抗真菌类药物已成为临床的焦点。

治疗药物监测(TDM)作为一种基于药物浓度和个体化治疗的方法,为抗真菌类药物的合理应用提供了新的解决思路。

本文将探讨抗真菌类药物TDM的实践应用及其对临床的影响。

二、抗真菌类药物TDM抗真菌类药物TDM是指通过监测血液或其他体液中的药物浓度,以评估药物的吸收、分布、代谢和排泄等药代动力学参数,从而指导临床用药。

这种监测方法有助于确保药物在体内达到有效的浓度,避免因药物浓度过低而无法控制感染,或因药物浓度过高而引发不良反应。

三、抗真菌类药物TDM的临床应用1、优化给药方案:通过TDM,医生可以根据个体患者的药代动力学参数,优化给药方案,确保药物在体内达到最佳浓度,提高疗效的同时减少不良反应。

2、评估疗效:TDM可以帮助医生评估抗真菌类药物的治疗效果,如果药物浓度未达到预期,可能提示感染未得到有效控制,需要调整治疗方案。

3、预防药物毒性:高浓度的抗真菌类药物可能导致严重的副作用,TDM可以帮助医生及时发现并调整药物剂量,以防止药物毒性。

4、监测患者依从性:如果患者的药物浓度低于预期,可能提示患者依从性差,医生可以通过TDM及时发现并纠正这一问题。

四、结论抗真菌类药物TDM作为一种基于药代动力学的个体化治疗策略,对于提高抗真菌类药物的治疗效果、预防药物毒性以及监测患者依从性具有重要意义。

然而,目前TDM的应用仍面临一些挑战,如设备成本高昂、测试方法复杂等。

随着科技的发展和临床实践的深入,我们期待TDM技术在未来能够更加普及和便捷,为抗真菌类药物治疗提供更多帮助。

五、未来展望随着科技的发展和药代动力学研究的深入,我们期待有更精确、更快速的TDM方法出现。

同时,我们也期望对抗真菌类药物的疗效和毒性有更深入的了解,以便更好地利用TDM指导临床用药。

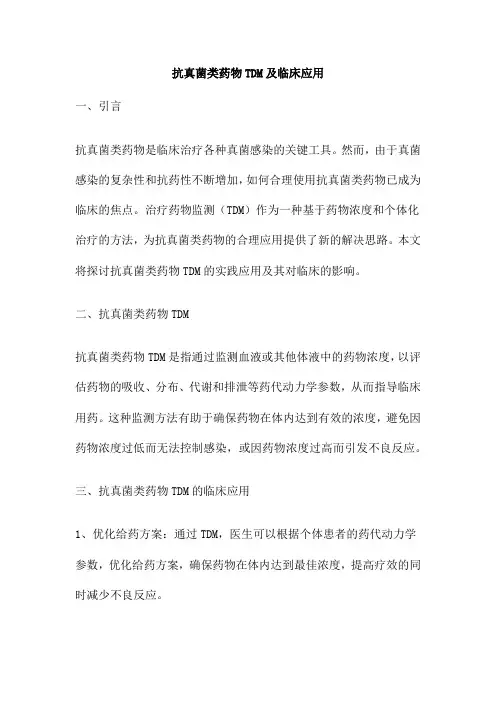

抗真菌药物分类及临床用药特点抗真菌药物分为六大类,其中两性霉素及脂质体、氟胞嘧啶、吡格类、棘白菌素类主要用于治疗深部真菌感染,制霉菌素、丙烯胺类(特比萘芬)、灰黄霉素用于治疗皮肤、指甲、趾甲等的表浅真菌感染。

一、具体药物及抗菌谱注:妊娠A类:在孕妇中研究证实无危险性;妊娠B类:动物实验无危险性但人体研究资料不足,或动物有危险性但人无危险性;妊娠C类:动物研究有毒性但人体研究资料不充分,有指征时需权衡受益大于风险后可使用;D类:证实对人类有危险性,但收益大于风险且有指征时可用)二、真菌感染选药原则1.根据病原体选择敏感抗生素①致病性真菌:组织胞浆菌、粗球孢子菌、马尔菲尼青霉菌、皮炎芽生菌、暗色真菌、足分枝菌、孢子丝菌;②条件致病菌:念珠菌属、隐球菌属、曲霉菌、毛霉菌、放线菌、奴卡菌属。

国内前三种多见。

2.根据感染类型①肾盂肾炎:念珠菌属--氟康唑、次选两性霉素B。

②血流感染:念珠菌--氟康唑、棘白菌素类,次选两性霉素B。

③感染性心内膜炎:念珠菌属--两性霉素B联合氟胞嘧啶,次选棘白菌素类。

④阴道炎:念珠菌--局部用药选制霉菌素、咪康唑、克霉唑,全身用药选氟康唑。

3.侵袭性真菌病--曲霉菌、隐球菌①预防性治疗:未发生侵袭性真菌感染的高危患者。

②诊断性试验治疗:可能已经发生感染的患者。

③经验治疗:已经发生感染的患者。

④目标治疗:确诊者。

停药指征:①临床症状、影像学病灶消失;②微生物学清除;③免疫抑制状态逆转。

其中确诊分为:疑似、临床诊断、确诊。

粒缺伴发热且长期使用抗细菌药物者为疑似病例,可以考虑经验性治疗;确诊主要指血培养或穿刺液培养发现真菌;临床诊断指开放性如痰培养或痰涂片发现真菌。

★曲霉菌属:诊断后即予强效、快速、针对性治疗,具体用药见上表格。

初治时静脉给药,多部位感染时或初始无效时予联合用药。

注意:纠正粒缺至关重要,必要时使用粒细胞集落刺激因子等。

★念珠菌属:白念珠菌、非白念珠菌。

念珠菌感染者应拔深静脉置管,眼底检查。

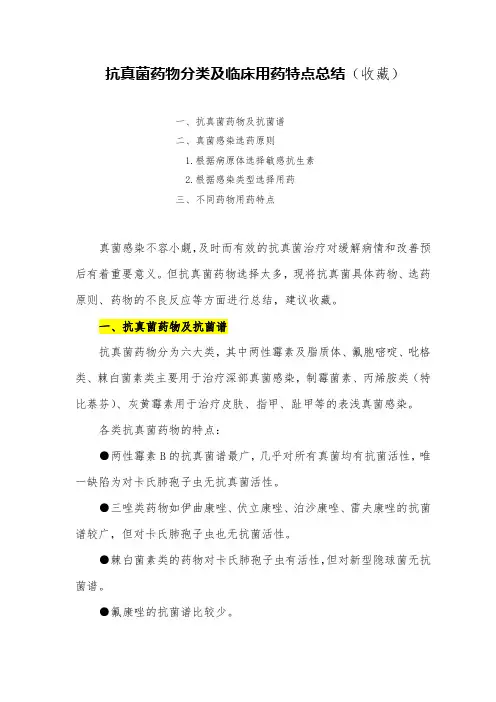

抗真菌药物分类及临床用药特点总结(收藏)一、抗真菌药物及抗菌谱二、真菌感染选药原则1.根据病原体选择敏感抗生素2.根据感染类型选择用药三、不同药物用药特点真菌感染不容小觑,及时而有效的抗真菌治疗对缓解病情和改善预后有着重要意义。

但抗真菌药物选择太多,现将抗真菌具体药物、选药原则、药物的不良反应等方面进行总结,建议收藏。

一、抗真菌药物及抗菌谱抗真菌药物分为六大类,其中两性霉素及脂质体、氟胞嘧啶、吡格类、棘白菌素类主要用于治疗深部真菌感染,制霉菌素、丙烯胺类(特比萘芬)、灰黄霉素用于治疗皮肤、指甲、趾甲等的表浅真菌感染。

各类抗真菌药物的特点:●两性霉素B的抗真菌谱最广,几乎对所有真菌均有抗菌活性,唯一缺陷为对卡氏肺孢子虫无抗真菌活性。

●三唑类药物如伊曲康唑、伏立康唑、泊沙康唑、雷夫康唑的抗菌谱较广,但对卡氏肺孢子虫也无抗菌活性。

●棘白菌素类的药物对卡氏肺孢子虫有活性,但对新型隐球菌无抗菌谱。

●氟康唑的抗菌谱比较少。

●两性霉素B、三个三唑类药物、三个棘白菌素类的药物对烟曲酶都有抗真菌活性,但对毛霉、根酶和镰刀霉只有两性霉素B才有抗真菌活性。

抗真菌药物特点总结如下图:注:妊娠A类:在孕妇中研究证实无危险性;妊娠B类:动物实验无危险性但人体研究资料不足,或动物有危险性但人无危险性;妊娠C类:动物研究有毒性但人体研究资料不充分,有指征时需权衡受益大于风险后可使用;妊娠D类:证实对人类有危险性,但收益大于风险且有指征时可用。

二、真菌感染选药原则1.根据病原体选择敏感抗生素①致病性真菌:组织胞浆菌、粗球孢子菌、马尔菲尼青霉菌、皮炎芽生菌、暗色真菌、足分枝菌、孢子丝菌;②条件致病菌:念珠菌属、隐球菌属、曲霉菌、毛霉菌、放线菌、奴卡菌属。

国内前三种多见。

特比萘芬片盐酸特比萘芬是一种具有广谱抗真菌活性的丙烯胺类药物。

本品能特异地干扰真菌固醇的早期生物合成,高选择性抑制真菌的麦角鲨烯环氧化酶,使真菌细胞膜形成过程中麦角鲨烯环氧化反响受阻,从而达到杀灭或抑制真菌的作用。

适应症本品适用于:1.由毛癣菌〔红色毛癣菌、须癣毛癣菌、疣状毛癣菌、断发癣菌和紫色毛癣菌等〕、犬小孢子菌和絮状表皮癣菌等引起的皮肤、头发和甲的感染。

2.各种癣病〔体癣、股癣、手足癣和头癣等〕以与由念珠菌〔白色念珠菌等〕引起的皮肤酵母菌感染。

3.由发霉菌引起的甲癣〔甲真菌感染〕。

吸收、分布、消除:据文献报道单次口服特比萘芬250mg,用药后2小时内,血浆浓度峰值达0.97μg/ml。

本品的吸收半衰期为0.8小时,分布半衰期为4.6小时,其生物利用度略受进食影响,但不必作剂量调整。

药物与血浆蛋白的结合率为99%,并能迅速经真皮层弥散并集中在亲脂的角质层。

特比萘芬也可分泌于皮肤中,因此,在毛囊、头发与多皮脂的皮肤中可达相当高的浓度。

在治疗的最初几周,特比萘芬即可进入甲板中。

本品生物转化后的代谢物无抗真菌活性,它们主要从尿中排出。

其消除半衰期为17小时,在体内无蓄积作用。

其稳态血药浓度不受年龄影响。

但肝、肾功能不全者的特比萘芬去除率可能降低,从而导致血药浓度升高。

口服,成人每次0.25克,每日一次,疗程如下:皮肤感染的疗程:手足癣[趾〔指〕间型和跖型]:2~6周;体癣、股癣:2~4周;皮肤念珠菌病:2~4周。

在真菌学治愈几周,才可见到皮肤外观完全正常以与感染症消失。

头发和头皮感染的疗程:头癣:4周,头癣多数发生于儿童。

甲癣:绝大多数患者的疗程为6周~3个月。

其中的年青患者因甲生长正常而能缩短疗程,故除拇指〔趾〕甲外,小于3个月的治疗可能已足够。

在其它病例中,疗程通常只需3个月。

某些患者,特别是那些大拇指〔趾〕甲感染的患者,可能需6个月或更长的时间。

在第一周治疗中见到甲生长缓慢大患者,其疗程可能需超过3个月。

可编辑修改精选全文完整版抗真菌药物分类及临床用药特点抗真菌药物分为六大类,其中两性霉素及脂质体、氟胞嘧啶、吡格类、棘白菌素类主要用于治疗深部真菌感染,制霉菌素、丙烯胺类(特比萘芬)、灰黄霉素用于治疗皮肤、指甲、趾甲等的表浅真菌感染。

一、具体药物及抗菌谱注:妊娠A类:在孕妇中研究证实无危险性;妊娠B类:动物实验无危险性但人体研究资料不足,或动物有危险性但人无危险性;妊娠C类:动物研究有毒性但人体研究资料不充分,有指征时需权衡受益大于风险后可使用;D类:证实对人类有危险性,但收益大于风险且有指征时可用)二、真菌感染选药原则1.根据病原体选择敏感抗生素①致病性真菌:组织胞浆菌、粗球孢子菌、马尔菲尼青霉菌、皮炎芽生菌、暗色真菌、足分枝菌、孢子丝菌;②条件致病菌:念珠菌属、隐球菌属、曲霉菌、毛霉菌、放线菌、奴卡菌属。

国内前三种多见。

2.根据感染类型①肾盂肾炎:念珠菌属--氟康唑、次选两性霉素B。

②血流感染:念珠菌--氟康唑、棘白菌素类,次选两性霉素B。

③感染性心内膜炎:念珠菌属--两性霉素B联合氟胞嘧啶,次选棘白菌素类。

④阴道炎:念珠菌--局部用药选制霉菌素、咪康唑、克霉唑,全身用药选氟康唑。

3.侵袭性真菌病--曲霉菌、隐球菌①预防性治疗:未发生侵袭性真菌感染的高危患者。

②诊断性试验治疗:可能已经发生感染的患者。

③经验治疗:已经发生感染的患者。

④目标治疗:确诊者。

停药指征:①临床症状、影像学病灶消失;②微生物学清除;③免疫抑制状态逆转。

其中确诊分为:疑似、临床诊断、确诊。

粒缺伴发热且长期使用抗细菌药物者为疑似病例,可以考虑经验性治疗;确诊主要指血培养或穿刺液培养发现真菌;临床诊断指开放性如痰培养或痰涂片发现真菌。

★曲霉菌属:诊断后即予强效、快速、针对性治疗,具体用药见上表格。

初治时静脉给药,多部位感染时或初始无效时予联合用药。

注意:纠正粒缺至关重要,必要时使用粒细胞集落刺激因子等。

★念珠菌属:白念珠菌、非白念珠菌。

第十一章抗真菌药第一节抗深部真菌感染药一、两性霉素B【抗菌作用】——在真菌细胞膜上打孔。

两性霉索B能选择性地与真菌细胞膜的麦角固醇相结合,在膜上形成微孔,从而增加膜的通透性,引起菌体细胞内容物外漏,导致真菌死亡。

【临床应用】1.全身性深部真菌感染——首选药。

用于各种真菌性肺炎、心内膜炎、脑膜炎、尿路感染及败血症等。

2.口服仅用于肠道感染。

3.局部可用于眼科、皮肤科和妇产科的真菌病。

还可用于指(趾)甲、皮肤黏膜等浅部真菌感染。

二、氟胞嘧啶【抗菌作用】——阻断真菌的核酸合成。

药物通过真菌细胞的渗透系统进入细胞,转化为氟尿嘧啶,替代尿嘧啶进入真菌的RNA中,或代谢为5-氟尿嘧啶脱氧核苷抑制胸腺嘧啶合成酶,从而阻断核酸合成。

【临床应用】口服易吸收,可透过血脑屏障。

临床上用于念珠菌和隐球菌感染,单用效果不如两性霉素B,且易产生耐药性。

与两性霉素B合用,可发挥协同作用。

三、酮康唑——第一个可口服的抗真菌药。

【抗菌作用】——不让真菌细胞膜好好长。

唑类(包括下面的氟康唑、伊曲康唑)抗真菌药的抗菌作用机制相似:选择性抑制真菌细胞色素P450依赖性的14-α脱甲基酶,使14-α甲基固醇蓄积,细胞麦角固醇不能合成,细胞膜通透性改变,引起细胞内重要物质丢失,导致真菌死亡。

【临床应用】口服广谱抗真菌药,对念珠菌和浅表癣菌有强大的抗菌力,对多种浅表真菌病的疗效相当于或优于灰黄霉素、两性霉素B和咪康唑。

临床主要口服治疗多种浅部真菌病,也用于全身性真菌病。

四、氟康唑抗菌谱与酮康唑相似,但体外抗真菌作用不及酮康唑,体内抗真菌作用则比酮康唑强10~20倍。

临床为治疗中枢神经系统和尿路真菌感染较为理想的药物。

五、伊曲康唑治疗暗色孢子科真菌、孢子丝菌、不危及生命的芽生菌和组织胞浆菌属的首选药物。

抗菌谱相似于酮康唑,但作用较强。

主要用于浅表真菌感染,如体癣、股癣、头癣、甲癣,其疗效优于灰黄霉素,也可用于深部真菌感染。

第二节抗浅表真菌感染药一、特比萘芬【抗菌作用】选择性抑制真菌膜的角鲨烯环氧化物酶,抑制麦角固醇合成,使真菌死亡。

抗真菌药7.1 制霉素 Nystatin【药理作用】本品可与真菌细胞膜上的甾醇相结合,产生细胞膜通透性的改变,以致重要细胞内容物漏失而起抗真菌作用。

口服不吸收.几乎全部自粪便中排出。

局部外用也不被皮肤和黏膜吸收。

【适应症】本品适用于皮肤黏膜念珠菌病的治疗,包括口服该药治疗肠道或食道念珠菌病;局部用药治疗口腔念珠菌感染、阴道念珠菌病和皮肤念珠菌病。

【不良反应】口服较大剂量时可发生腹泻、恶心、呕吐和上腹疼痛。

【禁忌症】对本品有过敏史者禁用。

【给药说明】口服混悬液时,宜将药液尽可能较长时间于口中含漱用,然后吞服。

为防止复发,患者应服药至症状消失、培养转阴后48小时。

【制剂和规格】片剂:50IU。

【临床常规用量】(1)消化道念珠菌病:口服,成人一次50万~100万U,一日3次。

(2)口腔念珠菌病:制霉菌素混悬液一次40万~60万U 含于口中,充分接触病损面,然后吞服,一日4次。

小儿10万~20万U,一日4次。

(3)皮肤念珠菌病:用霜剂或软膏涂患处一日2次。

(4)阴道念珠菌病:用阴道片或栓剂,一日1次,一次1片或1粒。

7.2 酮康唑 Ketoconazole C【药理作用】有抑制真菌作用,高浓度时也可具杀菌作用。

本品在胃酸内溶解易吸收,吸收后在体内广泛分布,但不易通过血脑屏障,可穿过胎盘进入胎儿血液循环。

餐后服药约吸收给药量的75%。

半衰期为6.5~9小时。

部分药物在肝内代谢,由胆汁排泄。

【适应症】本品用于下列系统性真菌感染的治疗:①念珠菌病、慢性皮肤黏膜念珠菌病、口腔念珠菌感染、念珠菌尿路感染。

②皮炎芽生菌病。

③球孢子菌病。

④组织胞浆菌病。

⑤着色真菌病。

⑥副球孢子菌病。

本品也可用于局部治疗或口服灰黄霉素无效,或难以接受灰黄霉素治疗的严重顽固性皮肤真菌感染。

由于本品对血脑屏障穿透性差,故不宜用于治疗真菌性脑膜炎;酮康唑不推荐用于曲霉、毛霉或足分支菌感染,因对上述真菌的抗菌作用差。

【不良反应】(1)肝毒性:本品可引起血清氨基转移酶(AST、ALT)升高,属可逆性。