巴丹吉林沙漠湖泊和地下水补给机制

- 格式:docx

- 大小:38.05 KB

- 文档页数:3

2020年高三最新信息卷地 理 (十二)注意事项:1.答题前,先将自己的姓名、准考证号填写在试题卷和答题卡上,并将准考证号条形码粘贴在答题卡上的指定位置。

2.选择题的作答:每小题选出答案后,用2B 铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,写在试题卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效。

3.非选择题的作答:用签字笔直接答在答题卡上对应的答题区域内。

写在试题卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效。

4.考试结束后,请将本试题卷和答题卡一并上交。

第Ⅰ卷(选择题)本卷共15个小题,每小题3分,共45分。

在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

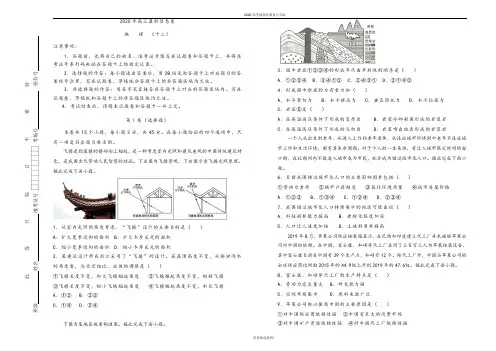

飞檐是指屋檐的檐部向上翘起,是一种考虑室内光照和建筑美观的中国传统建筑特色,是我国古代劳动人民智慧的结晶。

下左图为飞檐景观,下右图示意飞檐光照原理。

据此完成下面小题。

1.从室内光照的角度考虑,“飞檐”设计的主要目的是( ) A .扩大夏季遮阳的面积 B .扩大冬季采光的面积 C .缩小夏季遮阳的面积 D .缩小冬季采光的面积2.某建筑设计师在浙江采用了“飞檐”的设计。

若屋顶高度不变,从排泄雨水的角度看,与北京相比,应做的调整是( )①飞檐长度不变,加大飞檐翘起角度 ②飞檐翘起角度不变,缩短飞檐 ③飞檐长度不变,缩小飞檐翘起角度 ④飞檐翘起角度不变,加长飞檐 A .①② B .②③ C .①④ D .②④下图为某地区地质构造图。

据此完成下面小题。

3.图中岩层①②③④的形成年代由早到晚的顺序是( ) A .①②③④ B .③④①② C .②④③① D .②①④③ 4.形成图中断层的力有重力和( )A .水平剪切力B .水平挤压力C .垂直顶托力D .水平拉张力 5.岩层⑤是( )A .在高温高压条件下形成的变质岩B .岩浆冷却凝固形成的岩浆岩C .在高温高压条件下形成的沉积岩D .岩浆喷出地表形成的岩浆岩一个人从出生到老年,从进入工作到老年退休,从适应城市环境到中老年不适应城市工作和生活环境,都有其生命周期。

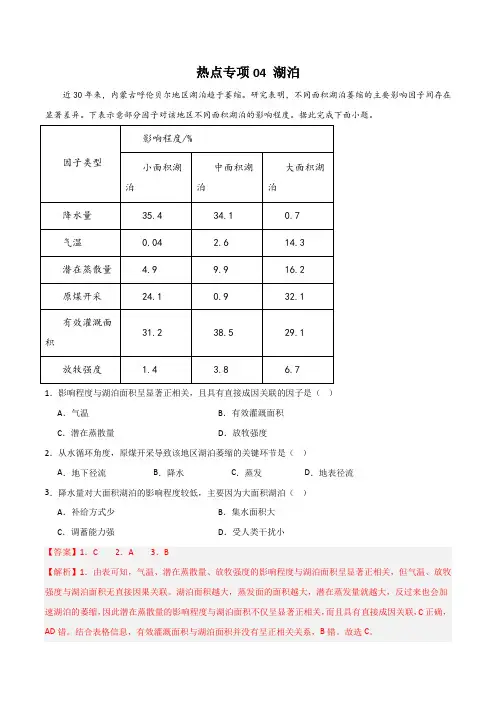

热点专项04 湖泊近30年来,内蒙古呼伦贝尔地区湖泊趋于萎缩。

研究表明,不同面积湖泊萎缩的主要影响因子间存在显著差异。

下表示意部分因子对该地区不同面积湖泊的影响程度。

据此完成下面小题。

因子类型影响程度/%小面积湖泊中面积湖泊大面积湖泊降水量35.434.10.7气温0.04 2.614.3潜在蒸散量 4.99.916.2原煤开采24.10.932.1有效灌溉面积31.238.529.1放牧强度 1.4 3.8 6.71.影响程度与湖泊面积呈显著正相关,且具有直接成因关联的因子是()A.气温B.有效灌溉面积C.潜在蒸散量D.放牧强度2.从水循环角度,原煤开采导致该地区湖泊萎缩的关键环节是()A.地下径流B.降水C.蒸发D.地表径流3.降水量对大面积湖泊的影响程度较低,主要因为大面积湖泊()A.补给方式少B.集水面积大C.调蓄能力强D.受人类干扰小【答案】1.C 2.A 3.B【解析】1.由表可知,气温、潜在蒸散量、放牧强度的影响程度与湖泊面积呈显著正相关,但气温、放牧强度与湖泊面积无直接因果关联。

湖泊面积越大,蒸发面的面积越大,潜在蒸发量就越大,反过来也会加速湖泊的萎缩,因此潜在蒸散量的影响程度与湖泊面积不仅呈显著正相关,而且具有直接成因关联,C正确,AD错。

结合表格信息,有效灌溉面积与湖泊面积并没有呈正相关关系,B错。

故选C。

2.采煤导致地下水水位急剧下降,地下径流对湖泊的补给减少甚至缺失,导致湖泊萎缩,A正确。

原煤开采对降水和蒸发影响不大,BC错。

一般而言,原煤开采没有直接拦截入湖的地表径流,所以地表径流不是最关键的环节,D错。

故选A。

3.大湖泊往往流域面积也大,不仅依靠湖盆附近的降水,更多依靠的是全流域不同区域的降水及其他水源补给,因此降水量对其面积的影响程度相对较弱,B正确,湖泊面积大,补给方式多,A错。

调蓄能力强是湖泊面积大的果,不是原因,C错。

大面积湖泊受人类活动的干扰不一定小,D错。

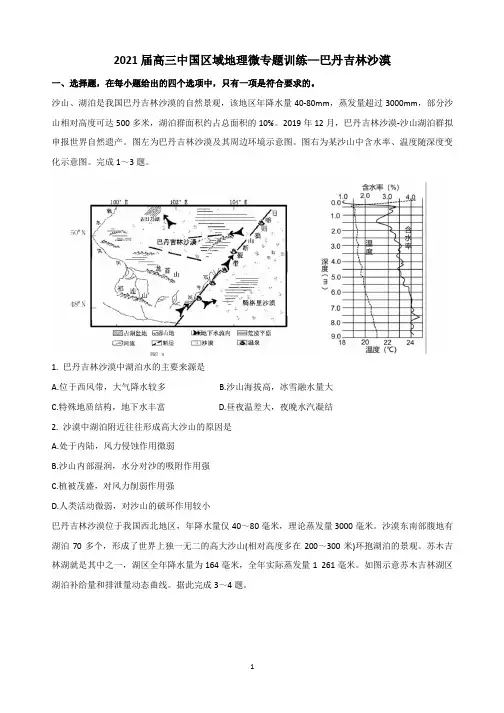

2021届高三中国区域地理微专题训练—巴丹吉林沙漠一、选择题,在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合要求的。

沙山、湖泊是我国巴丹吉林沙漠的自然景观,该地区年降水量40-80mm,蒸发量超过3000mm,部分沙山相对高度可达500多米,湖泊群面积约占总面积的10%。

2019年12月,巴丹吉林沙漠-沙山湖泊群拟申报世界自然遗产。

图左为巴丹吉林沙漠及其周边环境示意图。

图右为某沙山中含水率、温度随深度变化示意图。

完成1~3题。

1. 巴丹吉林沙漠中湖泊水的主要来源是A.位于西风带,大气降水较多B.沙山海拔高,冰雪融水量大C.特殊地质结构,地下水丰富D.昼夜温差大,夜晚水汽凝结2. 沙漠中湖泊附近往往形成高大沙山的原因是A.处于内陆,风力侵蚀作用微弱B.沙山内部湿润,水分对沙的吸附作用强C.植被茂盛,对风力削弱作用强D.人类活动微弱,对沙山的破坏作用较小巴丹吉林沙漠位于我国西北地区,年降水量仅40~80毫米,理论蒸发量3000毫米。

沙漠东南部腹地有湖泊70多个,形成了世界上独一无二的高大沙山(相对高度多在200~300米)环抱湖泊的景观。

苏木吉林湖就是其中之一,湖区全年降水量为164毫米,全年实际蒸发量1 261毫米。

如图示意苏木吉林湖区湖泊补给量和排泄量动态曲线。

据此完成3~4题。

3. 苏木吉林湖近些年面积比较稳定,若不考虑下渗因素的影响,推断苏木吉林湖每年地下水平均补给量约为A.1 260毫米B.160毫米C.3000毫米D.1 100毫米4. 苏木吉林湖A.冬季湖面面积缩小B.主要排泄方式是蒸发C.春季湖面面积较小D.主要补给水源是冰雪融水我国巴丹吉林沙漠年降水量在40~109mm之间,年蒸发量超过1000mm,沙漠东南部有众多起伏较大的沙山,车日格勒湖泊位于沙漠东南部,常年积水,湖岸东侧湖相沉积物最高处比现代湖面高出约9m。

下图表示6月1日和8月9日车日格勒湖表层水温与该沙漠气温日变化。

据此完成5~7题。

沙漠补充地下水的方法包括但不限于以下几种:

1. 雨水收集:通过修建水渠、水坝、水库等工程,收集沙漠地区的雨水。

这些收集到的雨水可以用于灌溉农作物、补充地下水资源等。

2. 植被恢复:在沙漠地区种植耐旱的植物,可以增加土壤的含水量,并减少水的蒸发。

同时,植被还可以防止土壤侵蚀,使土壤更易于保持水分。

3. 土地改良:通过改良土壤结构、提高土壤的肥力等方法,可以增加土壤的蓄水能力。

例如,添加腐殖质、粘土等物质可以增加土壤的含水量。

4. 蓄水坑和沟渠:在沙漠地区建造蓄水坑和沟渠,可以将雨水集中到这些地方,使其更容易渗入地下水。

5. 地下水储存:地下水是沙漠地区最主要的储水层,通过钻井和开采地下水的方式,将地下水资源储存在水库中。

此外,也可以通过回灌技术,将用水后的水回灌到地下水层,从而实现地下水资源的储存。

6. 水分子合成:一些研究人员通过科技手段,实现了在沙漠地区合成水分子的目标。

这种方法可以解决当地的用水需求,但需要投入大量的科技和资金。

以上方式并非完全适用于所有情况,具体选择哪种方法还需要根据沙漠的特点和资源条件来确定。

同时,补充地下水还需要考虑到生态环境的保护和可持续发展,避免过度开采和破坏生态环境。

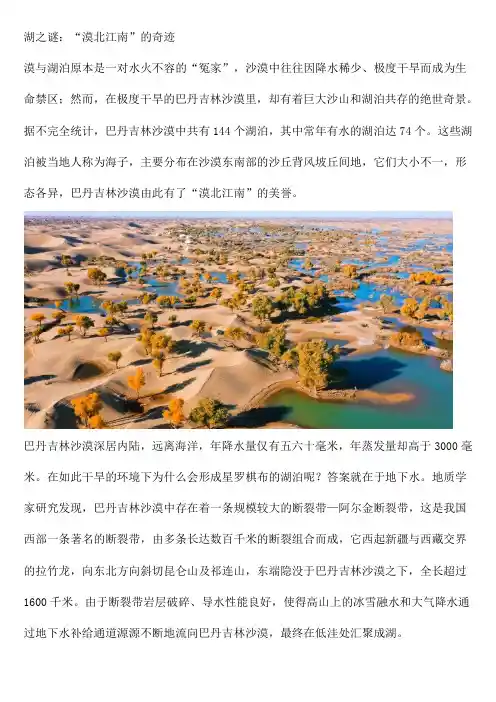

湖之谜:“漠北江南”的奇迹漠与湖泊原本是一对水火不容的“冤家”,沙漠中往往因降水稀少、极度干旱而成为生命禁区;然而,在极度干旱的巴丹吉林沙漠里,却有着巨大沙山和湖泊共存的绝世奇景。

据不完全统计,巴丹吉林沙漠中共有144个湖泊,其中常年有水的湖泊达74个。

这些湖泊被当地人称为海子,主要分布在沙漠东南部的沙丘背风坡丘间地,它们大小不一,形态各异,巴丹吉林沙漠由此有了“漠北江南”的美誉。

巴丹吉林沙漠深居内陆,远离海洋,年降水量仅有五六十毫米,年蒸发量却高于3000毫米。

在如此干旱的环境下为什么会形成星罗棋布的湖泊呢?答案就在于地下水。

地质学家研究发现,巴丹吉林沙漠中存在着一条规模较大的断裂带—阿尔金断裂带,这是我国西部一条著名的断裂带,由多条长达数百千米的断裂组合而成,它西起新疆与西藏交界的拉竹龙,向东北方向斜切昆仑山及祁连山,东端隐没于巴丹吉林沙漠之下,全长超过1600千米。

由于断裂带岩层破碎、导水性能良好,使得高山上的冰雪融水和大气降水通过地下水补给通道源源不断地流向巴丹吉林沙漠,最终在低洼处汇聚成湖。

巴丹吉林沙漠中的湖泊多数清澈湛蓝,也有少数湖泊呈现红色、紫色等斑斓的彩色,并且有些湖泊还会随季节变化而呈现不同的颜色。

这些湖泊的色彩究竟从何而来呢?以当地最著名的达格图湖为例。

该盐湖位于巴丹吉林沙漠东南部,其湖水通常以粉红色为主色调,并夹杂其他颜色,而且其颜色会随季节和水量的变化而改变,当地人称之为“红海子”或“玫瑰湖”。

在炎热的夏季,由于湖水大量蒸发,水中含盐量急剧增加,导致许多生物无法适应而死亡,能够适应高盐环境的藻类以及以藻类为食的卤虫却大量繁殖,正是它们将达格图湖“染”成了亮粉色。

到了秋季,随着水温降低,达格图湖中的有色微生物减少或消失,湖水变得无色透明。

此时,混杂赤铁矿的氯化钠结晶大量析出,在湖底形成粉色盐层,使整个湖泊呈现淡粉色。

巴丹吉林沙漠中的湖泊大多为咸水湖;然而,这片盐碱之地上神奇地存在着几个淡水湖,为沙漠中的生命提供了宝贵的淡水资源。

巴丹吉林沙漠人类活动遗存年代生业模式及环境背景研究巴丹吉林沙漠位于中国内蒙古自治区和蒙古国西部,被誉为“中国的撒哈拉沙漠”。

这个广袤的沙漠地带保存着丰富的人类活动遗存,这些遗存记录了古代人类的生业模式及其环境背景,对研究人类在沙漠中的生活适应能力和环境变化具有重要意义。

巴丹吉林沙漠的人类活动遗存年代跨度较大,可以追溯到新石器时代晚期至帝国时代。

在这个漫长的时间段中,人们采取了不同的生业模式。

早期的人类主要依靠狩猎和采集为生,他们使用简单的石器工具,靠近河流和湖泊捕捉野生动物,并采集沙漠中的植物资源。

这种生活方式在约5000年前逐渐发生变化,人们掌握了农业生产技术,并开始在沙漠周围建设农田。

巴丹吉林沙漠的环境背景在不同的时期也发生了变化。

根据考古发现,新石器时代晚期至青铜时代早期的时期,巴丹吉林沙漠地区的气候较为湿润,有利于动植物的生存。

这种环境条件下,人类聚居点多分布在临近河流、湖泊和绿洲的地区。

然而,随着气候逐渐干旱,沙漠化的趋势加剧,人类被迫改变他们的生活模式。

他们开始依靠农业在沙漠周围建设绿洲,利用地下水源灌溉农田,种植耐旱的作物如小麦、大麦和绿豆。

在绿洲的帮助下,沙漠中的人类社群得以维持和发展。

他们在聚居点周围建立了坚固的防护墙,以保护农田免受风沙侵蚀。

他们还发展了灌溉系统,引导地下水供应种植农作物。

与此同时,他们也致力于创造更加适应沙漠环境的生活方式。

他们利用沙漠中的材料,比如沙石和蒿草,建造居所,以抵御沙尘暴和极端温度。

此外,他们还发展了畜牧业,养殖羊、牛等家畜,提供额外的食物和珍贵的皮毛材料。

然而,随着时间的推移,巴丹吉林沙漠的环境逐渐恶化,沙漠化程度加深,绿洲数量减少。

这对沙漠中的人类社群造成了严峻的挑战。

在环境变化的压力下,古代人类不得不进一步调整他们的生活方式。

他们发展了更加有效的灌溉系统,节约用水。

他们改善了农田的排水系统,以克服盐碱化和土地沙石化问题。

此外,他们还依靠贸易网络,与周边地区进行物资互换,确保了资源的可持续利用。

内蒙古阿拉善古日乃湖地区地下水来源探讨古日乃湖地区位于我国内蒙古自治区阿拉善盟额济纳旗东南部,其西侧为我国第二大内陆河——黑河,东侧为属于我国四大沙漠之一的巴丹吉林沙漠。

研究区属于我国西北内陆极干旱地区,气候干燥,降水稀少,年降水量不足50mm,但蒸发量却高达2000mm。

古日乃湖地区湖水荡漾、泉眼密布、芦苇茂密,地下水丰富且埋藏很浅,其充足的地下水补给来源深受中外科学家的关注。

论文在野外剖面、露头观察、水样采集,并利用相关软件进行水化学数据处理的基础上,对比其与相邻的黑河流域、巴丹吉林沙漠水化学和同位素特征,探讨了研究区地下水的来源。

水化学和同位素数据分析表明:古日乃湖地区TDS值1143<sup>5</sup>2619mg/L,沿古日乃湖由东向西,矿化度不断变小,从盐水逐渐变为微咸水。

水样中阴离子在湖区以氯离子和硫酸根离子为主,由湖区向西转变为以重碳酸根离子为主,阳离子一直以钠离子为主。

水化学类型从Cl·SO<sub>4</sub>-Na型转化为HCO<sub>3</sub>·CO<sub>3</sub>-Na型水,最终变成HCO<sub>3</sub>·SO<sub>4</sub>·Cl-Na型水,古日乃湖区同位素δD值介于-54‰<sup>-</sup>20.4‰、δ<sup>18</sup>O值介于-2.7‰<sup>2</sup>‰;黑河流域河水TDS为524<sup>9</sup>827mg/L,上游地区戈壁带地下水中阳离子以钙离子占优势,阴离子以重碳酸根离子占优势,水化学类型为HCO<sub>3</sub>·SO<sub>4</sub>-Ca·Mg;到下游地下水位高,蒸发剧烈的额济纳地区,阳离子以钠离子、阴离子以氯离子占优势,水化学类型变为Cl·SO<sub>4</sub>-Na。

好题分享-10|沙漠湖泊⽔的出没问题来源:地理研学吧(2020潍坊⼆模)巴丹吉林沙漠位于我国西北地区,年降⽔量仅40-80毫⽶,理论蒸发量3000毫⽶。

沙漠东南部腹地有湖泊70多个,形成了世界上独⼀⽆⼆的⾼⼤沙⼭(相对⾼度多在200-300⽶)环抱湖泊的景观。

苏⽊吉林湖就是其中之⼀,湖区全年降⽔量为164毫⽶,全年实际蒸发量1261毫⽶。

图1⽰意苏⽊吉林湖区湖泊补给量和排泄量动态曲线。

据此完成1—2题。

1.苏⽊吉林湖近些年⾯积⽐较稳定,若不考虑下渗因素的影响,推断苏⽊吉林湖每年地下⽔平均补给量约为A. 1260毫⽶B.160 毫⽶C.3000 毫⽶D.1100 毫⽶2.苏⽊吉林湖A.冬季湖⾯⾯积缩⼩B.主要排泄⽅式是蒸发C.春季湖⾯⾯积较⼩D.主要补给⽔源是冰雪融⽔。

乖,做完再看答案!【答案与解析】:答案:1.D 2.B解析:1.根据材料湖区全年降⽔量为164毫⽶,全年实际蒸发量1261毫⽶,(理论蒸发就是⼲扰信息)。

⽽题⼲说苏⽊吉林湖近些年⾯积⽐较稳定,若不考虑下渗因素的影响,湖泊的⽔主要来⾃地下⽔。

两者⼀减接近1100,所以选的D。

2.我⽤的排除法,⾸先都是沙⼭,⽽且⾼度是⼏百⽶,所以说他不可能有冰⼭融雪,再说第⼀题已经告诉我们地下⽔补给多;因为以地下⽔补给为主,所以说下渗的就少。

蒸发超过补给,湖⽔才会减少,⽽冬季补给⼤于蒸发,因此湖⾯⾯积增加,直到图中4、5⽉有⼀个点,两者数据相等,湖⽔达到最⾼值(这也是个数学思维)然后超过那个点之后他才开始减⼩,所以春季湖⽔⾯积从⾼值将减少的,还是⽐较⼤⼀点,所以这个排除,只能选B。

再者因为是西北,因此主要⽀出是蒸发,材料也有告诉我们蒸发量较⼤。

第⼀次解析,可能不够简练,但是这是学⽣视⾓的思考。

解析:陈韫翰(学⽣)指导⽼师:娜娜这样的稳定,是不是有些熟悉的感觉?⾼考溯源:(2017年Ⅰ卷)图2⽰意我国西北某闭合流域的剖⾯。

该流域⽓候较⼲,年均降⽔量仅为210毫⽶,但湖⾯年蒸发量可达2000毫⽶。

(名师选题)部编版高中地理必修一第四章地貌知识点总结全面整理综合题1、阅读图文材料,完成下列要求。

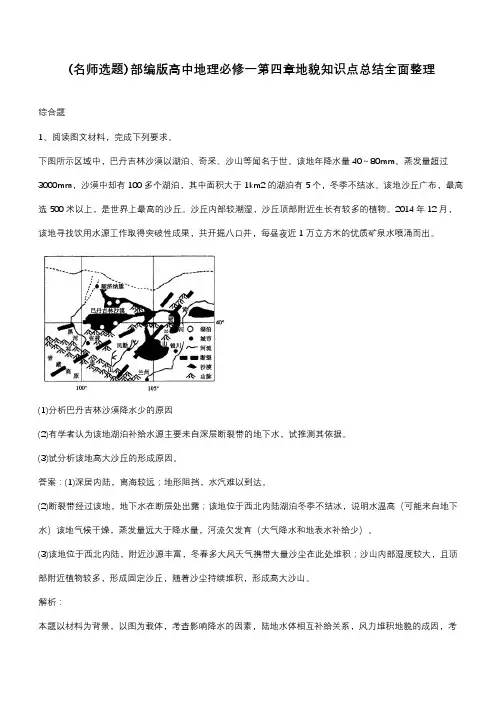

下图所示区域中,巴丹吉林沙漠以湖泊、奇采、沙山等闻名于世。

该地年降水量40~80mm。

蒸发量超过3000mm,沙漠中却有100多个湖泊,其中面积大于1km2的湖泊有5个,冬季不结冰。

该地沙丘广布,最高选500米以上,是世界上最高的沙丘。

沙丘内部较潮湿,沙丘顶部附近生长有较多的植物。

2014年12月,该地寻找饮用水源工作取得突破性成果,共开掘八口井,每昼夜近1万立方米的优质矿泉水喷涌而出。

(1)分析巴丹吉林沙漠降水少的原因(2)有学者认为该地湖泊补给水源主要来自深层断裂带的地下水,试推测其依据。

(3)试分析该地高大沙丘的形成原因。

答案:(1)深居内陆,离海较远;地形阻挡,水汽难以到达。

(2)断裂带经过该地,地下水在断层处出露;该地位于西北内陆湖泊冬季不结冰,说明水温高(可能来自地下水)该地气候干燥,蒸发量远大于降水量,河流欠发育(大气降水和地表水补给少)。

(3)该地位于西北内陆,附近沙源丰富,冬春多大风天气携带大量沙尘在此处堆积;沙山内部湿度较大,且顶部附近植物较多,形成固定沙丘,随着沙尘持续堆积,形成高大沙山。

解析:本题以材料为背景,以图为载体,考查影响降水的因素,陆地水体相互补给关系,风力堆积地貌的成因,考查学生区域认知能力和地理实践力。

(1)从巴丹吉林沙漠的地理位置看,该地位于大陆内部,受海洋影响小;从图中看,该地周围多高大山脉,阻挡了湿润气流进入,气候干旱,降水少。

(2)湖泊补给水源主要来自深层断裂带的地下水的原因主要从图中断裂带的位置及当地主要补给类型考虑。

由于当地降水稀少,补给类型以地下水补给为主,且断裂带经过该地,且西北内陆湖泊冬季不结冰,说明温度高,推出是地下水在断层处出露。

(3)该地高大沙丘的形成原因,可以从沙源、风向、地形等方面回答。

沙丘是风力沉积地貌,所以首先要分析沙子的来源,多沙与气候有关,地区降水少容易形成沙漠。

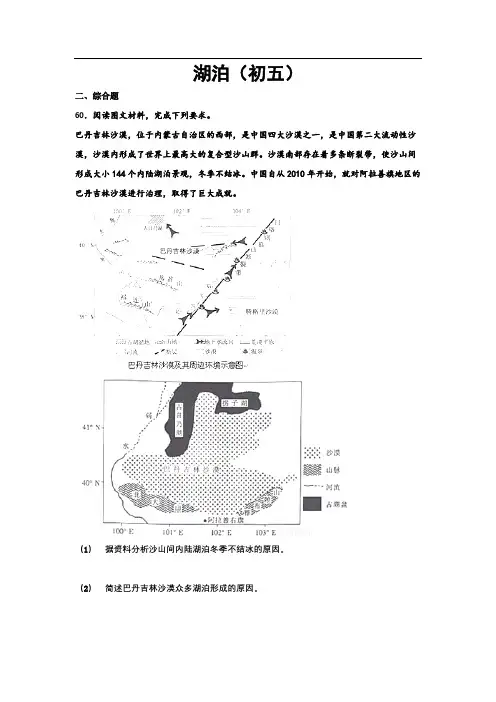

湖泊(初五)二、综合题60.阅读图文材料,完成下列要求。

巴丹吉林沙漠,位于内蒙古自治区的西部,是中国四大沙漠之一,是中国第二大流动性沙漠,沙漠内形成了世界上最高大的复合型沙山群。

沙漠南部存在着多条断裂带,使沙山间形成大小144个内陆湖泊景观,冬季不结冰。

中国自从2010年开始,就对阿拉善旗地区的巴丹吉林沙漠进行治理,取得了巨大成就。

(1)据资料分析沙山间内陆湖泊冬季不结冰的原因。

(2)简述巴丹吉林沙漠众多湖泊形成的原因。

61.阅读图文资料,回答下列问题。

委内瑞拉人口 3200 多万人,是世界上重要的石油生产国和出口国,但其经济严重依赖于原油出口。

马拉开波湖,面积达 1.34 万平方千米,水深平均达 20 多米,为南美洲最大的湖泊。

湖水北浅南深,盐度较低,但北咸南淡。

石油资源丰富,日产原油 200 万桶以上,50 多年前人们开始将连接外海的水道拓宽、挖深,并定期清淤,以便大吨位的货轮和油轮驶入湖区装载石油及产品。

分析马拉开波湖湖水北咸南淡的原因。

62.阅读图文材料,回答下列问题。

澳大利亚地广人稀,物产丰富。

分布于西部的铁矿石和东部的煤炭产量和出口量都居世界前列。

艾尔湖是世界上最大的时令湖,湖水时有时无,在雨季,它是澳大利亚最大的湖泊,在旱季则滴水不存。

罗克汉普顿市,有澳大利亚“牛肉之都”之称,该地的牛肉销往世界各地。

图中甲地肉牛上市,要经两个阶段,第一阶段是架子牛生长(小牛在本地天然草场上生长),第二阶段是在罗克汉普顿育肥,架子牛集中圈养,喂养粗饲料(牧草、秸秆)和精饲料(粮食),同时对二者比例有精准的要求,需大量的人工。

架子牛育肥一般需2—5个月,气温越低,牛的新陈代谢越慢,受蚊虫侵扰越少。

下面为澳大利亚东北部降水量和农牧业分布图。

分析艾尔湖成为时令湖的原因。

63.读“某内流湖变化示意图”,回答下列问题。

(1)该湖泊是世界有名的内陆湖 (湖泊名称)。

简要分析该湖泊所处区域的气候特征及形成原因。

(2)该湖泊面积的变化特点是 ,分析产生这一变化的原因。

1.阅读图文资料,完成下列要求。

巴丹吉林沙漠位于我国西北干旱半干旱地区,沙漠东南部腹地星罗棋布地点缀着100多个湖泊,其中常年有水的湖泊70多个,形成了世界上独一无二的沙山-湖泊景观。

这里降水稀少(年降水量小于80mm ),蒸发旺盛(蒸发量大于3500mm )。

湖水终年不冻。

沙漠南部存在着多条断裂带,湖泊水的化学成分与青藏高原冰雪融水、河西走廊深层地下水接近,湖底常见碳酸钙沉积(压力减小时,可溶于水的碳酸氢钙会转化为碳酸钙沉淀)。

由于沙漠面积不断扩大,从2010年开始,我国就对巴丹吉林沙漠进行治理,取得了巨大成就。

(1)指出巴丹吉林沙漠中湖水的主要补给水源,并说明判断依据。

(2)说明巴丹吉林沙漠中湖底碳酸钙沉积的原因。

(3)试为巴丹吉林沙漠实现可持续发展提出合理建议。

【答案】(1)地下水。

该地湖泊水的化学成分与青藏高原冰雪融水、河西走廊深层地下水接近,说明该地湖水来自于青藏高原等地区;该地南部存在断裂带,可以推断,青藏高原冰雪融水通过断裂带,经河西走廊,至巴丹吉林沙漠出露地表,形成湖泊;该地年均温较低,但湖泊终年不冻,符合地下水水温较高的特点;该地降水稀少,蒸发旺盛,且无河流流经,说明该地湖泊不可能以大气降水和河流水补给为主。

(2)青藏高原冰雪融水在下渗流动过程中溶解了大量地层中的碳酸钙;深层地下水出露地表时,由于压力减小,水中的碳酸氢钙会转化为碳酸钙沉淀下来。

优选例题 地球上的水大题优练3(3)在沙漠地区开发利用太阳能和风能资源等绿色能源;充分利用沙山群、沙漠湖泊等景观开展沙漠生态旅游;加大科技和资金投入力度,进一步治理流沙,改善当地生态环境等。

【解析】本题主要考查陆地水源的相互补给、区域经济的可持续发展等相关知识。

难度一般,需要加强对材料关键信息的获取与解读,同时注意图中断裂带的走向,从而大胆推测湖水的主要补给水源。

其次,对沙漠地区的可持续发展应在加强生态环境治理的基础上,充分利用沙漠地区的优势资源,促进区域经济发展。

备战2024年高考地理一轮复习考点帮(新高考专用)3.2陆地水体相互补给关系(专题训练)1.(2023·浙江·模拟预测)巴丹吉林沙漠位于我国西北干旱半干旱地区,年降水量40~80mm。

蒸发量3000mm。

沙漠东南部腹地常年有水的湖泊70多个,形成了世界上独一无二的高大沙山(海拔1080~1590m)环抱湖的景观,苏木吉林湖就是其中之一。

湖区全年降水量为163.6mm,全年蒸发量1261mm。

下图示意苏木吉林湖区湖泊补给量和排泄量动态变化曲线。

据图文信息判断。

苏木吉林湖的主要补给类型及排泄方式是()A.大气降水补给、径流排泄B.地下水补给、蒸发排泄C.冰雪融水补给、蒸发排泄D.地下水补给、径流排泄【答案】B【详解】由题干可知,苏木吉林湖位于西北干旱半干旱区,降水量远低于蒸发量,但湖泊常年有水,因此其主要补给水源不是降水,A错误;从湖泊总补给量动态曲线可知,湖泊总补给量全年较稳定,季节变化小,且湖泊周围沙山海拔1000多米,不会存在永久性冰川,因此冰雪融水不是其主要补给类型,C错误;综合上述分析,该湖泊没有冰雪融水补给,降水补给少,但湖泊常年有水,可知其主要水源补给是周围的地下水;苏木吉林湖被沙山环抱,为内流湖,没有径流排出,主要排泄方式是蒸发,B正确,D错误。

故选B。

2.图左为鄱阳湖某地部分地理要素剖面示意图。

图右示意左图中湖滩地下水与甲湖、河流水体交换的月变化情况,负值表示湖滩地下水接受补给。

完成图中该地()A.1月湖滩地下水位呈现先降后升的趋势B.4月河流水位的涨幅大于甲湖的涨幅C.7月湖滩地下水与甲湖不存在水体交换D.10月河流水量大小取决于湖滩地下水【答案】B【详解】1月湖滩地下水补给河流的水量,一直大于其受甲湖的补给量,因而湖滩地下水位持续下降,A错误;4月前半个月,甲湖补给湖滩地下水,湖滩地下水补给河流,河流水位最低在三者之中为最低;4月中下旬,河流补给湖滩地下水,湖滩地下水又补给甲湖,河流水位最高,其涨幅最大,B正确;7月,湖滩地下水与甲湖的转换差值为0,即水体交换的收入等于支出,C错误;当地的河流水量主要来自上游,并不是取决于湖滩地下水,D错误。

1.阅读图文材料,完成下列要求。

串珠湖是指冰川谷纵向起伏不平,冰坎(即冰川谷地中的陡坎)与冰盆相间,冰盆积水成湖或者有多道终碛堤阻水成湖,因形似串珠而得名,大多位于海洋性冰川(是指发育于降水丰沛的海洋性气候地区的冰川,冰川温度接近0℃)分布地区。

香巴拉七湖是横断山区比较出名的一组串珠湖,这七座湖中一湖(面积为 5.4万平方米)和三湖一年中只有在最冷月才会有一半湖面结冰,其他湖泊均有近五个月的封冻期。

下图为香巴拉七湖剖面图。

(1)分析串珠湖的形成过程。

(2)分析串珠湖大多位于海洋性冰川地区的原因。

(3)推测一湖和三湖一年中只有在最冷月才会有一半湖面结冰的原因。

(4)说明全球气候变暖对香巴拉七湖发展变化可能产生的影响。

【答案】(1)冰川活动,侵蚀经过地区,形成冰川谷;由于岩石性质差异,冰川谷出现起伏不平的冰川侵蚀地貌;在谷底,冰川融化,挟带的物质堆积形成多道终碛堤;侵蚀形成的洼地或终碛堤之间的堆积洼地不断积水,最终形成串珠湖。

(2)海洋性冰川受海洋湿润气流影响大,降水丰富,冰川不断形成;冰川温度接近0C,冰川融化速度快,冰川流动性强,侵蚀作用强;源源不断的冰川融化,带来大量的水资源,串珠湖的补给水源充足,不容易干涸。

优选例题水圈大题优练3(3)湖和三湖湖面较宽较深,湖泊水量大,因此湖面结冰时间晚,冰期短;一湖和三湖可能接受了大量地下水补给,地下水水温季节差异小,冬季两湖水温稍高于其他湖泊,因此只有在最冷月才会有一半湖面结冰。

(4)香巴拉七湖附近地区冰川融化速度加快,短期内湖泊补给水源增加,湖水溢出湖泊,会加大对湖岸的侵蚀力度,部分湖泊可能会消失;从长期来看,随着冰川消失,香巴拉七湖的补给水源减少,加之蒸发加剧,湖水损失量大,香巴拉七湖可能面临消失的危险。

【解析】本题主要考查串珠湖的诚意、湖水不结冰的原因、湖泊补给方式以及全球气候变暖对湖泊的影响。

(1)串珠湖的形成过程,主要是受冰川侵蚀作用,然后蓄水形成的。

《山海经》之地下空间揭密“《山海经》......盖古之巫书”,鲁迅先生从充满好奇心的少年时代起,就对《山海经》爱不释手,在成年以后,他终于得出了这样的结论。

然而时过境迁,随着考古界的一系列新发现,以及人类对大自然科学探索的不断进取,我们有必要重新审视这部曾经被视为荒诞不经的上古奇书。

在中国古代的夏、商、周奴隶社会时期,是神权统治时代,许多贵族甚至直接号称是三皇五帝的后裔,他们的王权据说也来自神授。

在这样的一些贵族手里,掌握着一些关于神族文化的神秘典籍,并在贵族圈子内秘密传授和参研发展,奴隶和平民是无从知晓的。

在周朝时,原来商朝的贵族沦为奴隶,许多珍贵典籍从此流落民间。

按理在商灭夏时,也应该出现珍贵典籍流落民间的事件,但由于当时古汉字尚未成熟,这些神秘文化估计只能以图画和口传的形式流落民间。

之后商贵族重新挖掘民间隐秘,收集整理和发展这些神秘文化知识,并借助已经成熟的古汉字编撰成典籍收藏于图书馆。

当部分商朝贵族当初还得势时,他们尽职尽则、小心翼翼的珍藏这些神秘典籍,不使世人知晓。

但是如今却遭到上天神灵的抛弃,沦为悲惨的奴隶,因此这些沦为奴隶的前朝贵族开始散播这些神秘典籍。

也就是在周朝时期,神秘典籍失去控制,开始转移和流散到各诸侯国和民间。

这些神秘典籍中就包括《周易》、《尚书》和《山海经》。

自秦始皇推翻神权奴隶社会(神族和号称神族后裔的人是奴隶主,其他人都是平民或奴隶),建立中国古代第一个封建王朝(按正统观点)后,虽经焚书坑儒,但是《周易》被当作一部卜噬之书无关政权,而得以在民间保留。

《尚书》因涉及政体,所以经焚书坑儒后,变得残缺不全。

汉灭秦后,汉朝宗室刘向和刘秀搜罗秦朝典籍,编校了《山海经》,供汉文帝阅读。

所有这些神秘典籍都无一例外的不注明作者和成书时代,原因很简单,那些商朝贵族沦为奴隶后,出于嫉恨上天神灵,于是违背祖训神约,秘密散播这些典籍,但又怕遭到天谴,所以没有署名和记载成书年代。

他们肯定认为,如此一来,即使神灵想要责罚,也找不到责罚对象了。

巴丹吉林沙漠湖泊和地下水补给机制

巴丹吉林沙漠位于中国甘肃省东南部,是中国最大的沙漠之一。

虽然长期以来这个地区一直以干燥和贫瘠著称,但仍然有一些湖泊在沙漠中存在。

这些湖泊是巴丹吉林沙漠中仅存的水域,对当地生态和人民的生活起到至关重要的作用。

而这些湖泊的水源主要来自于地下水补给。

巴丹吉林沙漠的湖泊大多位于沙漠的西南部,被沙丘和沙山环绕。

这些湖泊通常被称为“湖滩”,因为它们的水位和大小在不同季节和年份间会有较大变化。

湖泊中的水是源自地下水的补给,常年蓄水量相对较低。

此外,巴丹吉林沙漠区域降水量较少,加之高温和蒸发率较高,导致湖泊的水位和面积经常发生变化。

地下水补给是巴丹吉林沙漠湖泊的主要水源。

沙漠地区的地下水主要来自于降雨和河流水的渗透、沉积和地下蓄水层的补给。

降水在地表形成一定的径流,部分径流随着地形的起伏,渗入地下,形成地下水。

河流水在流经沙漠地区时,也会渗入地下。

这些降水和河流水渗入地下后,在沙漠区域中的含水层贮存起来,形成地下水资源。

然而,巴丹吉林沙漠地区的地下水资源并不丰富,而且地下水层的补给速度相对较慢。

这是由于沙漠地区的降水量有限,而高温和蒸发率加速了地表水的蒸发,使得地下水的补给量减少。

此外,地下水资源的补给还受到地下蓄水层的影响,沙漠地区的地下蓄水层一般不稳定,季节性地储存和释放水资源。

为了保护巴丹吉林沙漠地区的湖泊和地下水资源,政府和当地居民采取了一系列措施。

首先,政府对降水量、湖泊水位和地下水位进行监测和调控,确保水资源的合理利用和补给并不断优化治理方式。

其次,推行节水措施,鼓励居民和农业生产单位合理使用水资源,减少对地下水的开采和使用,保护地下水层的稳定性。

另外,政府还积极开展沙漠固沙造林,以增强水土保持能力,提高降水渗透地下的能力,促进地下水的补给。

总之,巴丹吉林沙漠地区的湖泊是该地区的重要水源,主要来自于地下水的补给。

然而,这个地区的地下水资源有限且补给速度缓慢,需要人们共同努力保护和合理利用。

政府和当地居民的努力将在维护地下水资源和沙漠生态环境的可持续发展中发挥重要作用。

除了政府和当地居民的努力,科研机构也在巴丹吉林沙漠湖泊和地下水补给机制的研究方面起到了重要作用。

科学家们利用现代技术手段,对地下水资源进行深入研究,以了解其补给来源、补给速度和质量状况。

他们通过地下水位监测、地下水流动模拟和地质勘探等方法,获取大量的地下水数据。

借助这些数据,他们能够更好地了解巴丹吉林沙漠地区地下水补给机制的运行规律,为保护和合理利用水资源提供科学依据。

科学家们还利用地下水和湖泊水样的化学分析,研究地下水与湖泊水之间的关系,以及地下水的水质状况。

通过分析水样中的离子浓度、溶解氧、微量元素等指标,科学家们能够判断地下水补给湖泊的比例、水质补给情况,以及是否存在水质污染等问题。

这些研究结果对地下水的保护、湖泊的生态恢复和沙漠地区的可持续发展具有重要意义。

为了更好地保护和管理巴丹吉林沙漠地区的湖泊和地下水资源,政府和科研机构还积极探索有效的保护措施和管理方法。

他们对湖泊生态系统进行科学研究,分析湖泊的水质、水位、水生态等变化趋势,以及对湖泊的生物多样性和水生态系统的影响。

在了解湖泊生态系统的基础上,他们提出了一系列湖泊保护和恢复的措施,例如控制沿岸开发、禁止乱捕乱杀、监测和治理湖泊污染源等措施,以提高湖泊的水质和生态环境。

此外,政府和科研机构还开展了一些创新的技术和方法,以增加地下水的补给量和提高地下水利用效率。

例如,他们积极推广地下水补给工程,通过人工注水或引入河水补给,增加地下水的储存量。

此外,他们还研究并试验了一些节水灌溉技术,如滴灌、微喷灌等,以减少农业对地下水的消耗,提高灌溉效率。

这些技术和方法的应用,能够有效地减少地下水的开采量,并增加沙漠地区农业的可持续发展性。

总而言之,巴丹吉林沙漠湖泊和地下水补给机制是该地区生态环境和人民生活不可或缺的一部分。

地下水补给是湖泊水源的重要来源,且补给速度缓慢,需要政府、科研机构和当地居民共同努力保护和合理利用。

在政府的领导和支持下,科学家们利用现代技术手段深入研究地下水的补给机制和水质状况,以指导地下水的保护和管理。

同时,他们还探索和实施了一系列创新的技术和方法,以增加地下水的补给量和提高利用效率。

这些努力将有助于保护巴丹吉林沙漠地区湖泊和地下水资源,促进该地区生态环境的可持续发展。