质性研究的基本概念-研究方法概论

- 格式:doc

- 大小:46.50 KB

- 文档页数:10

质性研究方法质性研究法又称质的研究方法,是科学地研究和解释科学事实的一种方法。

质性研究方法是一种不使用数理统计技术的研究方法,因此在国际上一直被人们视为客观的方法。

一、质性研究概述1。

质性研究方法的概念质性研究(Qualitative investigation,简称QER)是由心理学家卡尔·荣格(Carl Jung)创造的一个心理学概念。

是一种科学地探讨行为和事件的方法。

它采用自由的、多变量、非实验性的观察,使用第一手资料而非第二手资料,并且强调理解而非解释。

虽然“科学”并不总是意味着数据和计算,但是质性研究不仅应当采用科学的方法而且要产生出可重复的结果,就像它所追求的那样。

从根本上讲,科学应当采用科学方法去了解事物,并运用这种知识和信息去认识世界和改造世界。

质性研究是对科学实验所得到的感性资料进行分析,以提取出新知识的研究方法。

即不是依靠精确的实验设计,而是根据对一系列现象的观察和分析,通过归纳和演绎等逻辑分析的方法来得到结论。

由于没有对实验做精确的控制,不能得到精确的结果,但是通过多次重复可以减少失误率,从而提高质性研究的可靠性。

2。

质性研究的历史发展2。

质性研究的历史发展。

质性研究的历史最早可以追溯到英国心理学家埃米尔·伯克的《关于特殊儿童和问题儿童心理学的研究》(1835)这部著作中。

在19世纪后期,德国的格奥尔格·威特海默(Wolfgang Kanter, 1819-1894)、瑞士的阿道夫·迈尔(Adolph May,1819-1894)、奥地利的阿诺德·豪斯霍弗(Arnold Vos hetberg,1851-1926)等人开始对与态度相关的外界条件作定量的测量,他们认为,态度是行为的函数,因此他们将态度看作是能够测量的,并且对态度进行了许多实验研究。

到了20世纪30年代,科学方法的引入,使得我们能够建立科学研究的基本步骤和范式,使得社会学、经济学、人类学、政治学、法学、教育学等各种学科能够广泛的应用实证的方法进行科学研究,同时也使得研究者能够更加充分地、更加透彻地、更加深刻地挖掘其背后隐藏的社会、文化、心理等内在原因。

论质性研究的基本方法一、质性研究的概念质性研究又称质的研究,或称定性研究,是对某种现象在特定情形下的特征、方式、涵义进行观察、记录、分析、解释的过程。

对于质性研究尚缺乏一个统一的定义,不同的学者有不同的理解。

①Denzin和Lincoln把质性研究看成是一种在自然情境下,对个人的生活世界以及社会组织的日常运作进行观察、交流、理解、体会和解释的过程。

②Strauss认为“质性研究的目的不在验证或推论,而是在深奥、抽象的经验世界之意义。

研究过程重视被研究者的参与及观点之融入;同时对于研究结果,质性研究不重视数学与统计的分析程序,而强调借由各种资料收集方式,完整且全面地收集资料,并对研究结果做深入的诠释”。

③陈向明将质性研究定义为“以研究者本人作为研究工具,在自然情境下采用多种资料收集方法,对社会现象进行整体性探究,主要使用归纳法分析资料和形成理论,通过与研究对象互动对其行为和意义构建获得解释性理解的一种活动”。

质性研究是一个从实际观察的资料中发现共性问题的过程,属于探索性和叙述性的研究。

质性研究与定量研究本质的区别是建立在不同的哲学观和专业范式的基础上的。

量性研究建立在实证主义的专业范式的基础上,遵循客观、有效、实用的原则;而质性研究则建立在诠释主义的专业范式或批判主义的专业范式基础上,该类范式认为理解一个过程的最佳途径是去经历和体验这一过程。

二、质性研究的基础理论质性研究不是来自一种哲学、一个社会理论或者一种研究传统,它受到多种不同社会思潮、理论和方法的影响。

在质性研究中也存在很多其他不同的建构理论的方式,研究者个人所受训练的流派不同、看问题的方式不同、研究的情境不同,都可能采取一种不同的对待和处理理论的方式。

目前主要还是从以下几种理论取向来剖析质性研究的理论基础:建构主义、后实证主义、批判主义。

(一)建构主义建构主义(constructivism)在本体论上持相对主义的态度。

在建构主义者看来,所谓“事实”是多元的,是社会的建构。

质性研究方法质性研究方法是一种以深度理解和描述现象为目的的研究方法,它强调对研究对象的全面把握和深入理解,适用于对复杂、多元、多样现象进行研究的场景。

在社会科学、教育学、心理学等领域,质性研究方法被广泛应用,并逐渐成为研究者们关注的焦点。

本文将介绍质性研究方法的基本概念、特点、应用领域以及研究过程中的注意事项。

质性研究方法的基本概念。

质性研究方法是一种以文字、图片、声音等非数量化数据为研究对象的方法,其目的在于深入理解和描述研究对象的特征、内涵和背后的意义。

相比于定量研究方法,质性研究方法更注重对研究对象的全面了解,强调对研究对象的情境和背景进行深入挖掘,以便更好地理解其内在含义和复杂关系。

质性研究方法的特点。

质性研究方法具有以下几个显著特点,首先,它注重对研究对象的深入理解和全面把握,不仅关注表面现象,更注重挖掘背后的深层含义;其次,它强调研究者与研究对象之间的互动和交流,注重研究者对研究对象的主观理解和解释;再次,它注重对研究对象的情境和背景进行深入挖掘,以便更好地理解其内在含义和复杂关系;最后,它强调研究过程的灵活性和开放性,鼓励研究者根据实际情况进行灵活调整和反思。

质性研究方法的应用领域。

质性研究方法在社会科学、教育学、心理学等领域有着广泛的应用。

在社会科学领域,质性研究方法常常用于社会现象、文化现象、人际关系等方面的研究;在教育学领域,质性研究方法常常用于教学实践、学习过程、教育管理等方面的研究;在心理学领域,质性研究方法常常用于心理现象、个体经验、心理健康等方面的研究。

总之,质性研究方法适用于对复杂、多元、多样现象进行深入研究的场景。

质性研究方法的研究过程中的注意事项。

在进行质性研究时,研究者需要注意以下几个方面的问题,首先,要保持研究的开放性和灵活性,不要过早下定论,要充分尊重研究对象的主观意见和解释;其次,要注重研究者与研究对象之间的互动和交流,建立良好的研究关系,以便更好地了解研究对象的真实情况;再次,要注重对研究对象的情境和背景进行深入挖掘,以便更好地理解其内在含义和复杂关系;最后,要注重研究过程的反思和总结,不断修正和完善研究设计和实施过程。

论文写作中的质性研究与观察方法质性研究和观察方法是论文写作中常用的研究手段,它们通过深入理解现象背后的本质和细节,为研究者提供了全面、详尽的信息,有助于解答研究问题。

本文将介绍质性研究的基本概念、研究设计和数据收集方法,以及观察方法的应用和实施步骤。

一、质性研究的基本概念质性研究是一种以探索、描述和解释为目的的研究方法,用于深入理解人类行为、观念和经验背后的意义。

它强调对现象的整体把握,关注个体的经验和意义,以及研究者对研究对象的主观理解。

相比于定量研究,质性研究更加关注过程而非结果,注重事物的复杂性和多样性。

二、质性研究的研究设计质性研究的研究设计需要考虑研究目的、研究问题和研究对象的特点。

常用的研究设计包括个案研究、现场研究、文化研究、现象研究和理论建构等。

个案研究侧重于对个体或组织深入的研究,现场研究通过实地观察和访谈获取数据,文化研究关注特定文化背景下的行为和意义,现象研究则通过多角度分析描述现象。

根据研究目的和个体情境选择合适的研究设计,以确保研究能够有效地回答研究问题。

三、质性研究的数据收集方法质性研究主要通过访谈、观察和文件分析等数据收集方法获得研究材料。

访谈是质性研究中最常用的数据收集方法之一,它可以是结构化、半结构化或开放式的,通过与研究对象的对话获取重要信息。

观察是通过直接观察研究对象的行为、环境和文化背景,获取现象的详细描述和解释。

文件分析则涉及收集和分析相关的书面资料、档案和文献等,以获取对研究对象有关的信息。

四、观察方法在质性研究中的应用观察方法在质性研究中起着重要的作用,它可以帮助研究者直接观察和记录实际行为、事实和现象,获取直接、真实的信息。

观察方法可以分为非参与观察和参与观察两种。

非参与观察指研究者作为旁观者,观察和记录研究对象的行为和环境。

参与观察则指研究者直接参与到研究对象的日常生活中,与其进行互动和交流,并进行观察和记录。

观察方法可以通过直接观察、录像、录音等手段进行实施,并通过记录和整理数据来进行分析和解释。

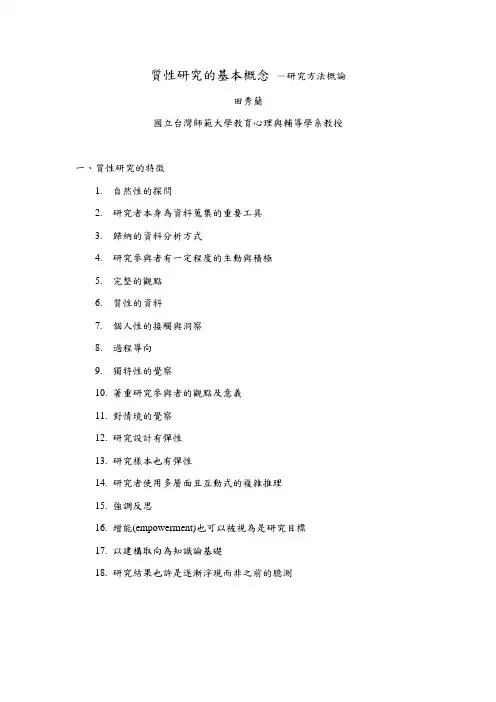

質性研究的基本概念-研究方法概論田秀蘭國立台灣師範大學教育心理與輔導學系教授一、質性研究的特徵1.自然性的探問2.研究者本身為資料蒐集的重要工具3.歸納的資料分析方式4.研究參與者有一定程度的主動與積極5.完整的觀點6.質性的資料7.個人性的接觸與洞察8.過程導向9.獨特性的覺察10.著重研究參與者的觀點及意義11.對情境的覺察12.研究設計有彈性13.研究樣本也有彈性14.研究者使用多層面且互動式的複雜推理15.強調反思16.增能(empowerment)也可以被視為是研究目標17.以建構取向為知識論基礎18.研究結果也許是逐漸浮現而非之前的臆測質性研究的優勢•詳盡且有足夠的深度,能看到標準化測驗所看不到的現象•開放性,能發展新的理論,找出過去文獻或研究所忽略的現象•協助人們從更廣的視野看待研究及世界而不會侷限於過去所得研究發現•可以避免主觀先見質性研究的弱勢•較不容易形成普遍性的解論或通則•較不容易進行有系統的比較•有些時候會與研究者個人風格及技巧有關•對所參與的情境容易形成影響,甚至改變。

二、為何進行質性研究?1.研究題目性質適合以質性研究方式來進行(回答How或What的問題)2.研究主題需以探究方式進行(exploration)3.研究主題需呈現較細膩的觀點(detailed view)4.必須在自然情境下進行研究(natural setting)5.研究興趣強調個人的主觀觀點(personal viewpoint, “I….”)6.能夠有足夠的時間或資源進行文本資料的分析(text information)7.個人性、實務性、學術性三種不同的目的(Maxwell, 2005)。

個人性目的是可以被接受的,然而需注意結果的分析與解釋,過程中個人的熱誠是夠的,但容易形成偏誤的可能性也比較高。

三、質性研究的歷史發展(陳向明,p.34~)(一) 質性研究歷史淵源1.民族誌的發展2.社會學領域的發展3.自我反省意識的覺醒。

质性研究方法的应用与分析引言质性研究是一种基于深入理解和解释现象的研究方法,与定量研究方法相辅相成,广泛应用于社会科学领域。

本文将介绍质性研究方法的基本概念、应用领域以及分析方法,并探讨其优点和局限性。

质性研究方法的基本概念质性研究方法是一种用于深入理解和解释现象的研究方法,强调对研究对象的整体性和上下文的理解。

与定量研究方法相比,质性研究方法更加灵活和开放,允许研究者通过深入访谈、观察和文本分析等方式获得丰富而详细的数据。

质性研究方法的典型特征包括:1. 研究者的主观性:质性研究强调研究者对研究对象的主观理解,研究者的背景和经验对研究结果产生重要影响。

2. 数据收集的灵活性:质性研究方法允许研究者灵活选择适合研究对象的数据收集方法,例如深度访谈、焦点群体讨论和观察等。

3. 理论驱动:质性研究方法强调理论在研究过程中的重要性,研究者需要基于相关理论指导研究设计和数据分析。

质性研究方法的应用领域质性研究方法在社会科学领域具有广泛的应用,特别适用于以下研究领域:1. 社会学研究:质性研究方法可以应用于社会学研究中对社会现象和社会互动的深入理解,例如对社会隔离现象、族群关系和社会变迁等的研究。

2. 教育研究:质性研究方法可以帮助教育研究者深入了解学生和教师的观点和经验,揭示教育实践中的问题和挑战。

3. 心理学研究:质性研究方法可以用于心理学研究中对个体经验和心理过程的深入探究,例如对心理健康问题、压力和幸福感等的研究。

4. 市场研究:质性研究方法可以帮助市场研究人员了解消费者的需求和购买动机,揭示市场趋势和消费者行为背后的原因。

质性研究方法的分析方法质性研究方法的分析过程一般包括以下几个步骤:1. 数据整理:研究者需要将采集到的数据进行整理和归类,例如将访谈录音逐字转录成文本格式。

2. 编码:研究者需要对数据进行编码,将相关主题和概念标记出来,以帮助后续的数据分析。

3. 主题分析:研究者通过对编码后的数据进行主题分析,寻找研究对象中的重要概念和模式。

毕业论文中的质性研究方法在毕业论文撰写过程中,选择合适的研究方法对于研究结果的准确性和可靠性具有至关重要的作用。

质性研究方法作为一种重要的研究手段,旨在深入探索研究对象的行为、态度、观点等内在特征。

本文将介绍质性研究的基本概念和常用方法,以及在毕业论文中运用这些方法的注意事项。

一、质性研究方法的基本概念质性研究方法是一种基于非统计数据、以描绘和解释研究现象为目的的研究方法。

与定量研究方法的主要差异在于其强调对研究对象内在意义的理解,强调研究者对数据背后的深层动因进行解读。

质性研究方法通常使用开放性的、非结构化的访谈、观察、文本分析等技术手段进行数据收集。

通过对这些非结构化的数据进行归纳、整理和解读,研究者可以深入了解研究对象的内在特征。

二、质性研究方法的常用技术手段1. 访谈法:访谈法是质性研究中最为常用的收集数据的方法之一。

研究者可以通过面对面的交流方式,主动询问和记录研究对象的观点、经历、态度等。

访谈可以分为结构化、半结构化和非结构化三种形式,根据研究目的和问题选择合适的形式。

2. 观察法:观察法是通过观察研究对象的行为、环境和互动来收集数据的方法。

观察可以分为参与观察和非参与观察两种形式。

参与观察是指研究者与被观察者一同参与研究对象所在的活动,以获取更加真实的数据。

非参与观察是指研究者仅仅作为观察者记录研究对象的行为和环境。

3. 文本分析法:文本分析法是对研究对象所产生的书面或口头材料进行整理、分析和解读的方法。

这些材料可以包括文献资料、公开讲话、社交媒体内容等。

研究者通过系统性的文本分析,挖掘其中的关键信息和潜在意义,进而得出有关研究对象的结论。

三、在毕业论文中运用质性研究方法的注意事项1. 确定研究问题:在使用质性研究方法之前,研究者应明确研究问题,并与研究方法相匹配。

质性研究方法适用于那些需要深入理解和解释的问题,而不适合于那些需要定量数据支持的问题。

2. 筛选样本:在进行访谈或观察时,研究者需要选择合适的样本来代表整个研究对象群体。

质性研究是什么意思有什么步骤质性研究通过与研究对象互动,对其行为和意义建构获得解释性理解的一种活动。

那么你对质性研究了解多少呢?以下是由店铺整理关于什么是质性研究的内容,希望大家喜欢!质性研究的概念质性研究,即定性研究,是一种在社会科学及教育学领域常使用的研究方法,通常是相对量化研究而言。

研究者参与到自然情境之中,而非人工控制的实验环境,充分地收集资料,对社会现象进行整体性的探究,采用归纳而非演绎的思路来分析资料和形成理论,通过与研究对象的实际互动来理解他们的行为。

包含但不限于民族志研究,人类学研究,论述分析,访谈研究等。

质性研究注重人与人之间的意义理解、交互影响、生活经历和现场情景,在自然状态中获得整体理解的研究态度和方式。

质性研究以描述的方式实现意义的理解,根本的问题,在近百年的历史发展中形成与思辨的研究、科学的研究不同研究传统,具有了独特的研究风格和特色。

质性研究的基本步骤1、确定研究现象,聚焦研究问题,明确研究目的2、文献综述,反思自我经验3、选择研究对象,探讨研究关系4、选择研究方法5、进入研究现场,收集资料6、分析资料,建构理论7、写研究报告8、质量检测(效度、信度、推广度、伦理问题)质性研究的方法ground theory(根基理论):现象学:认识论epistemology:批判理论critical theory女性主义个案研究 (case study):实地勘察调查法(Fieldwork):参与观察法(Participant observation):视觉分析(visual analysis);论述分析(discourse analysis)。

第三组::马江平 2013-10-24第四次课质性研究的基本方法第一题质性研究概述一、质性研究的概念质性研究又称质的研究,或称定性研究,是对某种现象在特定情形下的特征、方式、涵义进行观察、记录、分析、解释的过程。

对于质性研究尚缺乏一个统一的定义,不同的学者有不同的理解。

①Denzin和Lincoln把质性研究看成是一种在自然情境下,对个人的生活世界以及社会组织的日常运作进行观察、交流、理解、体会和解释的过程。

②Strauss认为“质性研究的目的不在验证或推论,而是在深奥、抽象的经验世界之意义。

研究过程重视被研究者的参与及观点之融入;同时对于研究结果,质性研究不重视数学与统计的分析程序,而强调借由各种资料收集方式,完整且全面地收集资料,并对研究结果做深入的诠释”。

③陈向明将质性研究定义为“以研究者本人作为研究工具,在自然情境下采用多种资料收集方法,对社会现象进行整体性探究,主要使用归纳法分析资料和形成理论,通过与研究对象互动对其行为和意义构建获得解释性理解的一种活动”。

质性研究是一个从实际观察的资料中发现共性问题的过程,属于探索性和叙述性的研究。

质性研究与定量研究本质的区别是建立在不同的哲学观和专业范式的基础上的。

量性研究建立在实证主义的专业范式的基础上,遵循客观、有效、实用的原则;而质性研究则建立在诠释主义的专业范式或批判主义的专业范式基础上,该类范式认为理解一个过程的最佳途径是去经历和体验这一过程。

二、质性研究的基础理论质性研究不是来自一种哲学、一个社会理论或者一种研究传统,它受到多种不同社会思潮、理论和方法的影响。

在质性研究中也存在很多其他不同的建构理论的方式,研究者个人所受训练的流派不同、看问题的方式不同、研究的情境不同,都可能采取一种不同的对待和处理理论的方式。

目前主要还是从以下几种理论取向来剖析质性研究的理论基础:建构主义、后实证主义、批判主义。

(一)建构主义建构主义(constructivism)在本体论上持相对主义的态度。

第三组:: 马江平2013—10—24第四次课质性研究得基本方法第一题质性研究概述一、质性研究得概念质性研究又称质得研究,或称定性研究,就是对某种现象在特定情形下得特征、方式、涵义进行观察、记录、分析、解释得过程。

对于质性研究尚缺乏一个统一得定义,不同得学者有不同得理解。

①Denzin与Lincoln把质性研究瞧成就是一种在自然情境下,对个人得生活世界以及社会组织得日常运作进行观察、交流、理解、体会与解释得过程。

②Strauss认为“质性研究得目得不在验证或推论,而就是在深奥、抽象得经验世界之意义。

研究过程重视被研究者得参与及观点之融入;同时对于研究结果,质性研究不重视数学与统计得分析程序,而强调借由各种资料收集方式,完整且全面地收集资料,并对研究结果做深入得诠释”。

③陈向明将质性研究定义为“以研究者本人作为研究工具,在自然情境下采用多种资料收集方法,对社会现象进行整体性探究,主要使用归纳法分析资料与形成理论,通过与研究对象互动对其行为与意义构建获得解释性理解得一种活动”、质性研究就是一个从实际观察得资料中发现共性问题得过程,属于探索性与叙述性得研究。

质性研究与定量研究本质得区别就是建立在不同得哲学观与专业范式得基础上得。

量性研究建立在实证主义得专业范式得基础上,遵循客观、有效、实用得原则;而质性研究则建立在诠释主义得专业范式或批判主义得专业范式基础上,该类范式认为理解一个过程得最佳途径就是去经历与体验这一过程。

二、质性研究得基础理论质性研究不就是来自一种哲学、一个社会理论或者一种研究传统,它受到多种不同社会思潮、理论与方法得影响。

在质性研究中也存在很多其她不同得建构理论得方式,研究者个人所受训练得流派不同、瞧问题得方式不同、研究得情境不同,都可能采取一种不同得对待与处理理论得方式。

目前主要还就是从以下几种理论取向来剖析质性研究得理论基础:建构主义、后实证主义、批判主义、(一)建构主义建构主义(constructivism)在本体论上持相对主义得态度、在建构主义者瞧来,所谓“事实"就是多元得,就是社会得建构。

心理学研究中的质性研究方法与数据分析在心理学研究领域中,质性研究方法与数据分析是一种重要且常用的方法。

与定量研究方法相比,质性研究强调对个体和群体的主观经验、观点和意义进行探索和理解。

本文将介绍质性研究的基本概念和主要特点,并探讨其在心理学研究中的应用以及相应的数据分析方法。

一、质性研究的基本概念与特点质性研究是一种以深入理解和描述现象为目的的研究方法,注重对非结构化数据进行解释和分析。

与定量研究方法侧重于量化和统计分析不同,质性研究主要采用的是开放式的、形式灵活的研究设计和数据收集方式。

其主要特点包括:1. 研究目标:质性研究的目标在于揭示和理解研究对象的主观经验、观点和意义,涉及到深层次的理解和解释。

例如,研究人员可以通过质性研究方法来探索某一特定群体的心理需求和态度,或者对某一社会现象背后的原因进行分析。

2. 数据收集方式:质性研究通常采用开放式的、半结构化或非结构化的面对面访谈、焦点小组讨论、观察和文件分析等方式来收集数据。

这些方法旨在通过获取参与者的细节描述、观点和感受,进一步了解和解释相关的心理和社会现象。

3. 数据分析方法:质性研究的数据分析过程是非线性的、迭代的和交互性的。

研究者通常通过标记和分类等方式对数据进行初步整理和减缩,然后逐步进行模式识别和主题分析,最终形成对研究问题的深入理解与解释。

二、质性研究在心理学中的应用质性研究方法在心理学研究中广泛应用,在多个领域都取得了显著成果。

以下是几个典型的应用领域:1. 临床心理学:质性研究方法在临床心理学中被广泛应用,用于理解患者的个体经验、心理需求和治疗效果。

通过面对面访谈和观察等方法,研究者可以深入了解患者的思维、情感和行为模式,为治疗目标的制定和干预方案的设计提供参考。

2. 教育心理学:在教育心理学领域,质性研究方法可用于研究学生的学习动机、学习策略和学习成效等方面。

通过观察和访谈等方式,研究者可以了解学生在学习过程中的体验和困惑,为教育实践提供有效的改进方案。

学术研究的质性研究方法与分析质性研究方法的选择和分析技巧学术研究的质性研究方法与分析在学术研究领域,研究方法的选择是非常重要的一环。

而对于一些主观性较高、难以量化的问题,质性研究方法便成为了一种被广泛采用的方法。

本文将介绍学术研究中的质性研究方法以及选择和分析质性研究方法的技巧。

1.质性研究方法的定义质性研究方法是一种以文字、图片、访谈等非数值化数据为主要研究对象的方法。

相较于定量研究方法,质性研究强调对研究对象的深入理解和解释。

它着重于研究对象的个案研究、人类行为的内在动机和社会文化背景等。

2.质性研究方法的分类质性研究方法可以分为多种类型,以下是其中常见的几种类型:2.1 个案研究个案研究是质性研究中非常常见的一种方法。

它通过对一个个体、组织或事件进行深入观察和研究,从而得出一些关于个体或事件的独特性和普遍性的结论。

2.2 访谈研究访谈研究是通过与被研究者进行面对面或电话访谈来获取数据的方法。

这种方法的优势在于能够深入了解被研究者的思想和经验,但同时也存在一定的主观性和局限性。

2.3 文本分析文本分析是通过对书籍、文章、报纸、电视节目等文字和媒体材料进行内容分析来获取数据的方法。

这种方法通常被用于研究社会文化现象和传媒影响等领域。

2.4 现象学现象学是一种关注人类行为的意义和体验的质性研究方法。

它通过对被研究者的主观描述、情感体验、意义理解等进行分析,从而揭示人类行为背后的动机和因素。

3.质性研究方法的选择在选择质性研究方法时,需根据研究目的、研究对象和研究资源等因素进行综合考虑。

以下是选择质性研究方法的几点建议:3.1 明确研究目的在进行质性研究时,首先需要明确研究目的。

是为了了解某个现象的内在动机?还是为了探索某个群体的行为模式?明确研究目的有助于筛选适合的研究方法。

3.2 研究对象可获得性在选择质性研究方法时,还要考虑研究对象的可获得性。

比如,若研究对象是某群体内部的秘密行为,那么访谈研究可能并不适合。

质性研究开题报告质性研究开题报告引言质性研究是一种重要的研究方法,它通过深入理解和解释现象的特征、意义和内在关系,为我们提供了全新的视角和洞察力。

本文将探讨质性研究的基本概念、研究设计和方法,以及其在社会科学领域的应用。

一、质性研究的基本概念质性研究是一种探索性的研究方法,强调对研究对象的深入了解和理解。

相对于定量研究,质性研究更注重研究对象的个案研究和个体经验的把握。

它关注的是研究对象的特征、背后的意义和内在关系,而不是简单地追求普遍性和数量化的结果。

二、质性研究的研究设计和方法在进行质性研究时,研究者需要选择适当的研究设计和方法。

常见的质性研究方法包括参与观察、访谈、焦点小组和文本分析等。

这些方法可以帮助研究者深入了解研究对象的内在特征和意义,揭示出隐藏在表面之下的现象和关系。

三、质性研究在社会科学领域的应用质性研究在社会科学领域有着广泛的应用。

它可以用于研究社会问题、组织行为、教育改革、心理健康等多个领域。

通过质性研究,研究者可以深入了解社会现象的本质和内在机制,为政策制定和实践提供有针对性的建议和指导。

四、质性研究的优势和局限性质性研究相比于定量研究具有一些独特的优势。

首先,质性研究可以提供丰富的描述性数据,帮助我们深入了解研究对象。

其次,质性研究可以揭示出隐藏在表面之下的现象和关系,帮助我们发现新的问题和研究方向。

然而,质性研究也存在一些局限性,如结果的主观性和一定程度上的通用性不足。

五、质性研究的前景和挑战质性研究在学术界和实践领域都有着广阔的前景。

随着社会的发展和变革,我们需要更加深入和细致地了解社会现象和个体经验。

质性研究可以为我们提供多维度的视角和深入的洞察力,帮助我们更好地应对社会问题和挑战。

然而,质性研究也面临一些挑战。

首先,质性研究需要研究者具备较强的主观能力和分析能力,以确保研究结果的可靠性和有效性。

其次,质性研究需要耗费大量的时间和精力,因此在资源有限的情况下,研究者需要权衡利弊,选择合适的研究方法。

质性研究的基本方法(可以直接用来备课了)质性研究的基本方法(可以直接用来备课了)一、质性研究的概念质性研究又称质的研究,或称定性研究,是对某种现象在特定情形下的特征、方式、涵义进行观察、记录、分析、解释的过程。

对于质性研究尚缺乏一个统一的定义,不同的学者有不同的理解。

①Denzin和Lincoln把质性研究看成是一种在自然情境下,对个人的生活世界以及社会组织的日常运作进行观察、交流、理解、体会和解释的过程。

②Strauss认为“质性研究的目的不在验证或推论,而是在深奥、抽象的经验世界之意义。

研究过程重视被研究者的参与及观点之融入;同时对于研究结果,质性研究不重视数学与统计的分析程序,而强调借由各种资料收集方式,完整且全面地收集资料,并对研究结果做深入的诠释”。

③陈向明将质性研究定义为“以研究者本人作为研究工具,在自然情境下采用多种资料收集方法,对社会现象进行整体性探究,主要使用归纳法分析资料和形成理论,通过与研究对象互动对其行为和意义构建获得解释性理解的一种活动”。

质性研究是一个从实际观察的资料中发现共性问题的过程,属于探索性和叙述性的研究。

质性研究与定量研究本质的区别是建立在不同的哲学观和专业范式的基础上的。

量性研究建立在实证主义的专业范式的基础上,遵循客观、有效、实用的原则;而质性研究则建立在诠释主义的专业范式或批判主义的专业范式基础上,该类范式认为理解一个过程的最佳途径是去经历和体验这一过程。

二、质性研究的基础理论质性研究不是来自一种哲学、一个社会理论或者一种研究传统,它受到多种不同社会思潮、理论和方法的影响。

在质性研究中也存在很多其他不同的建构理论的方式,研究者个人所受训练的流派不同、看问题的方式不同、研究的情境不同,都可能采取一种不同的对待和处理理论的方式。

目前主要还是从以下几种理论取向来剖析质性研究的理论基础:建构主义、后实证主义、批判主义。

(一)建构主义建构主义(constructivism)在本体论上持相对主义的态度。

質性研究的基本概念-研究方法概論田秀蘭國立台灣師範大學教育心理與輔導學系教授一、質性研究的特徵1.自然性的探問2.研究者本身為資料蒐集的重要工具3.歸納的資料分析方式4.研究參與者有一定程度的主動與積極5.完整的觀點6.質性的資料7.個人性的接觸與洞察8.過程導向9.獨特性的覺察10.著重研究參與者的觀點及意義11.對情境的覺察12.研究設計有彈性13.研究樣本也有彈性14.研究者使用多層面且互動式的複雜推理15.強調反思16.增能(empowerment)也可以被視為是研究目標17.以建構取向為知識論基礎18.研究結果也許是逐漸浮現而非之前的臆測質性研究的優勢•詳盡且有足夠的深度,能看到標準化測驗所看不到的現象•開放性,能發展新的理論,找質性研究的弱勢•較不容易形成普遍性的解論或通則•較不容易進行有系統的比較出過去文獻或研究所忽略的現象•協助人們從更廣的視野看待研究及世界而不會侷限於過去所得研究發現•可以避免主觀先見•有些時候會與研究者個人風格及技巧有關•對所參與的情境容易形成影響,甚至改變。

二、為何進行質性研究?1.研究題目性質適合以質性研究方式來進行(回答How或What的問題)2.研究主題需以探究方式進行(exploration)3.研究主題需呈現較細膩的觀點(detailed view)4.必須在自然情境下進行研究(natural setting)5.研究興趣強調個人的主觀觀點(personal viewpoint, “I….”)6.能夠有足夠的時間或資源進行文本資料的分析(text information)7.個人性、實務性、學術性三種不同的目的(Maxwell, 2005)。

個人性目的是可以被接受的,然而需注意結果的分析與解釋,過程中個人的熱誠是夠的,但容易形成偏誤的可能性也比較高。

三、質性研究的歷史發展(陳向明,p.34~)(一) 質性研究歷史淵源1.民族誌的發展2.社會學領域的發展3.自我反省意識的覺醒4.對政治權力的反思(二) 質性研究歷史分期1.傳統期(1900-1950)2.現代主義期(1950-1970)–現象學、詮釋學、以及其他相關思潮的影響3.模糊期(1970-1986) –自然主義、建構主義的興起4.表述危機期(1986-1990)5.後現代主義時期(1990- )四、質性研究中的哲學概念(一)哲學思維假定(Philosophical assumptions)1. 本體論(Ontology)-究竟現實的本質是如何的?(What’s the nature of reality?)2. 知識論(Epistemology)-我與被探究的知識之間的關係是如何的?3. 價值學(Axiology)-價值所扮演的角色如何?研究避免不了個人價值的偏誤?4. 修辭學(Rhetorical)-研究進行所使用的語言?5. 方法論(Methodology)-研究進行的過程如何?(二)哲學意識觀點(Ideological perspectives)1. 實證主義2. 後實證主義3. 現代主義4. 後現代主義5. 批判理論6. 建構主義7. 女性主義五、質性研究的分類1.現象學取向研究-研究參與者對醫病互動關係本質的解釋如何?2.傳記研究、自傳、口述歷史-身心障礙者是如何面對其生活適應上的問題?3.民族誌研究-原住民學生與平地學生分班或合班上課的潛在學習內涵4.紮根理論-我們可以建立如何的理論來說明大學生生涯發展的不確定因素?5.個案研究-大學生對校園槍擊事件的反應與因應6.共識質化研究(CQR)-國小輔導教師應具備哪些團體輔導能力?7.焦點團體-親職教育或父母效能訓練的內涵探究8.敘事研究-教育老兵的生命故事敘說六、質性研究的研究設計類型(陳向明,Ch.4)1.量化研究多半為線性的模式定義研究問題—文獻探討—形成假設—研究設計—工具選取及抽樣—蒐集資料—分析資料—達成結論2.建構主義的循環模式幾乎沒有所謂的開始與結束,在理論、經驗、設計、資料蒐集、分析、解釋、與理論的修改、經驗的累積反思幾項工作中不斷循環3.批判理論的模式研究應採取批判的態度,經驗只是社會、文化、及歷史壓抑之下的虛假意識,透過對歷史的回顧及批判才能出先真的意識,研究就是經驗、發現、解釋、理解及經驗之間的循環4.互動設計模式(Maxwell, 2005)研究包括目的、情境、研究問題、方法、與效度幾項議題之間的互動,像個漏斗,研究問題是核心,在中央5.立體二維互動模式同樣的目的、情境、研究問題、方法、與效度幾個向度二維所指,是在螺旋的倒圓錐體中,縱向方面,此五個向度不斷往下聚焦。

橫向方面,則強調各部份的互動不是在一個橫切平面上,而是螺旋狀的往下旋轉。

強調研究過程中的動力及深入變化的歷程。

七、質性研究的實施歷程1.界定研究現象2.確定研究問題3.研究目的與重要性的探問4.文獻探討5.研究取向的確定6.招募研究對象(立意抽樣? 極端案例的邀請?….)7.蒐集資料的方法(研究工具,研究者本身的偏誤,與參與者之間的關係)8.如何進入研究場域(實施程序)9.資料的整理與分析10.研究結果的檢測(效度)11.撰寫、反思、發表八、質性研究目的–為何進行此一研究?1. 個人、實務、及理論性的目的2. 質性研究的優勢能了解意義、能了解特定情境、發現預期之外的現象並修正理論能了解歷程、能發現過去受到質疑的因果關係九、研究進行的概念情境–文獻探討1. 經驗上的知識2. 現存的理論及相關研究(衣櫃及聚光燈的比喻)3. 概念圖的使用,用以說明理論概念之間的關係4. 前導性或探索性研究的應用5. 思維實驗十、研究問題–究竟想了解些什麼?1. 研究問題的功能2. 研究問題的類型3. 研究進行之前的主張(assumptions)而非假設(hypothesis)4. 概括性問題相對於特定性問題5. 工具性問題相對於寫實性問題6. 變異問題及過程性問題7. 質性研究中不同類型的“了解”-描述、解釋、理論、推論、評鑑8. 研究問題的發展-列出想要探究的問題-試著畫出概念圖經常利用卡片札記的方便性將焦點集中於真正想探究的問題將問題與方法連結(找出適用的研究方法或取向)思考由如何的效度觀點來評估可能的答案十一、研究方法的選取1. 研究對象的確定2. 研究者與研究對象之間的關係3. 研究場域–時間、地點、受訪者、以及內容4. 如何蒐集資料–研究問題與資料蒐集方法之間的關係5. 如何分析資料–不同取向分析資料的方式也截然不同?6. 所使用的研究方法究竟是否能回答研究問題?十二、研究結果使否有效?-效度的概念1. 效度的意義-測驗結果的正確性-使用的測量工具能否正確衡量出研究者所欲瞭解的特質-質化研究者通常先建立暫時性的理論,再使用某些策略排除效度威脅,而不是經由事前研究設計的方法,來排除效度威脅。

2. 效度的種類-描述:結果的描述正確而完整?-解釋:訪問的內容或資料的呈現能解釋所探究的問題?沒有好好了解受訪者的觀點,強以自己的意識型態去做闡釋。

-理論:能發現但忽略了理論中的例外?忽略或不去收矛盾的資籵,或是對於你所研究的現象,不去考慮其他可能有的解釋或原因。

3. 兩個具體的效度威脅-研究者的偏見:一是研究者會選擇性的使用資料符合他已知的理論或先入為主的想法;二是研究者會刻意選擇某些特別突出的資料。

-反應:主要指研究者對於研究場景或個人的影響。

4. 如何檢測質性研究的效度:檢核表-包括尋找矛盾的證據以及負面的案例、三角驗證、回饋、參與者查證、豐富的資料、準統計資料、比較等…-三角驗證法為Denzin所倡用的一種研究方法,係指研究過程中採用多種且不同形式的方法、資料、觀察者與理論,以查核與確定資料來源、資料蒐集策略、時間與理論架構等的效度,研究者可將初步的分析結果或報告大綱拿來與其他研究者討論,以便獲得校正與啟發。

三角驗證法的使用,在於利用各種不同的方法以蒐集不同來源和型態的資料,以減低研究者的偏見。

5. 質性研究的推論效度問題-在對研究結果進行推論時,避免涉入太多主觀的意見-因質性研究大都採取目的性抽樣,樣本數通常較小,外推有其限制-但質性研究者仍希望結果能對其他的人或組織有用,所以仍須面對推論問題。

十三、質性研究及量化研究的比較1.研究目的2.對知識的定義3.價值與事實之間的關係4.研究的現象或內容5.研究的層面6.研究問題7.研究設計8.研究方法9.研究工具10.抽樣方式11.研究情境12.蒐集資料的方法13.所蒐集資料的性質14.分析的框架15.分析方式16.研究結論17.結果的解釋18.理論假設19.理論來源20.理論類型21.成文方式22.作品的評價23.效度24.信度25.推論性26.倫理問題27.研究者的角色28.研究者的心態29.研究關係30.研究階段十四、質性研究與量化研究之間的論戰與結合1.唯有量化的實驗研究才能回答因果之間的問題,但也唯有在自然情境下長期的質性探究才能對社會現象進行整體的、動態的、以及情境性的理解?2.質性研究的歸納以及量化研究的演繹如何妥協?人的思惟必然包含兩者,一項研究同時會包括這兩者的推演。

3.文化脈絡與科學規律之間的協調?4.結合之後的好處:(1)可以根據實務現象蒐集不同性質的資料,以回答所提出的研究問題。

(2)以量的方法提高研究資料及研究結果的可靠性,以質性方法進一步就不同層面進行探問及說明。

5.結合兩者的三種觀點:(1)純正派的觀點- 單純的只使用一個觀點或某一個派典,認為一個派典就是一個整體,一套一致性的理論,與其他派典是不相容的。

(2)情境派的觀點- 質與量的方法是可以依研究問題情境而互相結合的。

(3)實用派的觀點- 理論上的探究是流於空泛的,仔細思考研究者的具體實踐,則兩大陣營的觀點都會不攻而自破,同時也能看到兩者能相合的一些契機。

6.Maxwell所提出的結合的方式(1)整體式的結合順序性的、平行的、分叉的(2)分解式的結合混合式、整合式、內含型7.結論:可以整合,但還是得保持兩種文化之間的重要區別。

透過不同典範之間的平等對話,真理才能夠在相互的否定與肯定中逐漸萌芽。