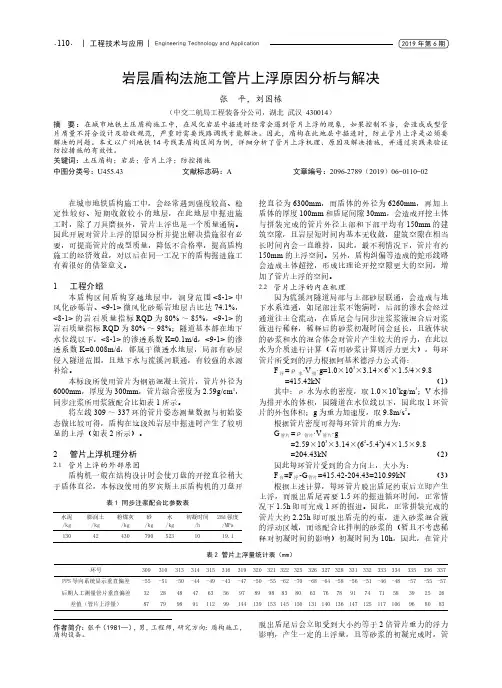

盾构推进施工过程中隧道管片上浮问题分析

- 格式:doc

- 大小:148.00 KB

- 文档页数:5

盾构隧道管片上浮原因分析及控制办法一、前■&在盾构掘进中,管片上浮是一个超级棘手、超级令人头痛的问题。

造就一条外观完美、曲线圆滑的好隧道,控制管片上浮是咱们地铁建设中的重中之重。

二、管片上浮的限制与危害管片上浮是指管片离开盾尾后,在受到集中应力后产生向上运动的现象。

《规范》规定盾构掘进中线平面位置和高程允许误差为土50mmo管片拼装误差控制为土50mm…隧道建成后,中线允许误差为高程和平面为±100mm,且衬砌结构不得侵入建筑限界。

由此推算管片上浮允许值与盾构姿态、管片姿态紧密相关,因此均应限制在土30mm之内才能保证不侵限,并使管片外侧取得均匀的注浆回填。

管片上浮的危害:一是造成盾构隧道的"侵限”。

二是在管片的端面产生剪切应力,造成管片的错台、开裂、破损和漏水,降低管片结构的抗压强度和抗渗压力。

3、管片上浮的环境特征(1)、从地层地质情形来看,管片在硬地层<8>岩石中等风化带,<9>岩石微等风化带容易上浮,且地层越硬上浮情形越严峻。

第二,在上软下硬地层中引发的管片上浮也比较严峻。

⑵、从线路特征来看,在变坡点、上坡段、反坡点,尤其是在竖曲线的最低点,管片上浮比较严峻。

⑶、从管片上浮影响范围来看,一般是10〜15环持续出现上浮情形。

⑷、从管片上浮的速度和快便来考虑,在开始上浮的第一天,数值一般能够达到稳固值的2/3,第二天上浮值为稳固值的1/4〜1/3,到第三天、第四天管片就再也不有上升的趋势,慢慢稳固下来。

⑸、从其他方面,比如注浆不饱满且水大时;上下千斤顶推力差过大时;螺栓未拧紧时;受浆液性质的影响时;管片由于螺栓的影响而自身带有的特性等都或多或少的会引发管片的上浮。

4、管片上浮的原因结合在广州三号线客大盾构区间的施工经验,可从以下四个方面来分析管片上浮的原因(1)、同步注浆不饱满,从而存在上浮空间本工程拟采用一台德国HERRENKNECHT公司设计与制造的e6250mm复合式盾构机进行施工。

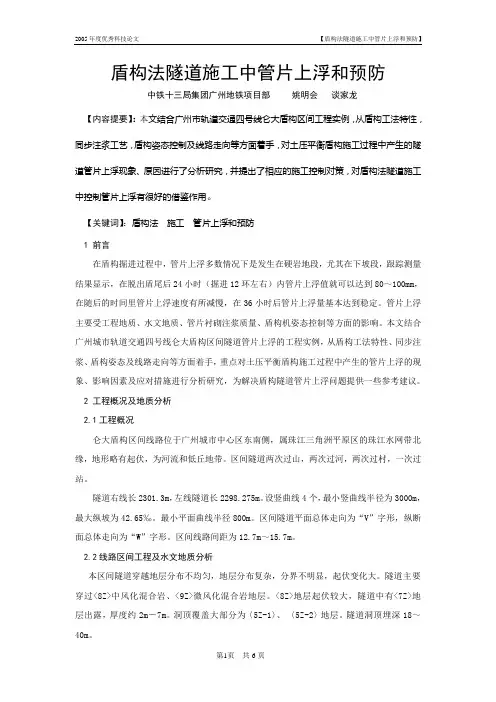

盾构法隧道施工中管片上浮和预防中铁十三局集团广州地铁项目部姚明会谈家龙【内容提要】:本文结合广州市轨道交通四号线仑大盾构区间工程实例,从盾构工法特性,同步注浆工艺,盾构姿态控制及线路走向等方面着手,对土压平衡盾构施工过程中产生的隧道管片上浮现象、原因进行了分析研究,并提出了相应的施工控制对策,对盾构法隧道施工中控制管片上浮有很好的借鉴作用。

【关键词】:盾构法施工管片上浮和预防1 前言在盾构掘进过程中,管片上浮多数情况下是发生在硬岩地段,尤其在下坡段,跟踪测量结果显示,在脱出盾尾后24小时(掘进12环左右)内管片上浮值就可以达到80~100mm,在随后的时间里管片上浮速度有所减慢,在36小时后管片上浮量基本达到稳定。

管片上浮主要受工程地质、水文地质、管片衬砌注浆质量、盾构机姿态控制等方面的影响。

本文结合广州城市轨道交通四号线仑大盾构区间隧道管片上浮的工程实例,从盾构工法特性、同步注浆、盾构姿态及线路走向等方面着手,重点对土压平衡盾构施工过程中产生的管片上浮的现象、影响因素及应对措施进行分析研究,为解决盾构隧道管片上浮问题提供一些参考建议。

2 工程概况及地质分析2.1工程概况仑大盾构区间线路位于广州城市中心区东南侧,属珠江三角洲平原区的珠江水网带北缘,地形略有起伏,为河流和低丘地带。

区间隧道两次过山,两次过河,两次过村,一次过站。

隧道右线长2301.3m,左线隧道长2298.275m。

设竖曲线4个,最小竖曲线半径为3000m,最大纵坡为42.65‰。

最小平面曲线半径800m。

区间隧道平面总体走向为“V”字形,纵断面总体走向为“W”字形。

区间线路间距为12.7m~15.7m。

2.2线路区间工程及水文地质分析本区间隧道穿越地层分布不均匀,地层分布复杂,分界不明显,起伏变化大。

隧道主要穿过<8Z>中风化混合岩、<9Z>微风化混合岩地层。

<8Z>地层起伏较大,隧道中有<7Z>地层出露,厚度约2m-7m。

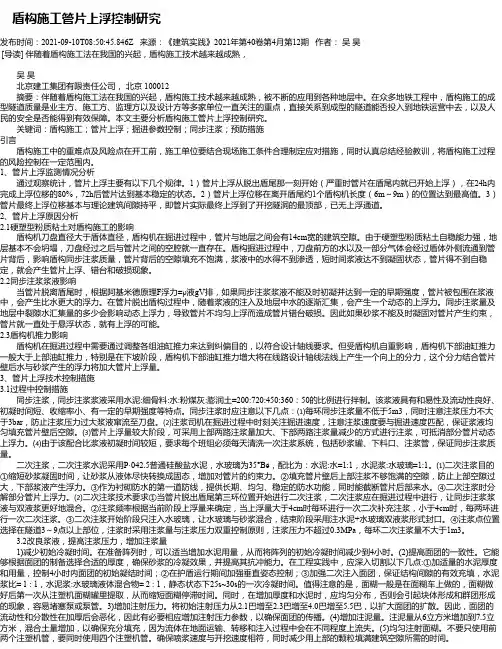

盾构施工管片上浮控制研究发布时间:2021-09-10T08:50:45.846Z 来源:《建筑实践》2021年第40卷第4月第12期作者:吴昊[导读] 伴随着盾构施工法在我国的兴起,盾构施工技术越来越成熟,吴昊北京建工集团有限责任公司,北京 100012摘要:伴随着盾构施工法在我国的兴起,盾构施工技术越来越成熟,被不断的应用到各种地层中。

在众多地铁工程中,盾构施工的成型隧道质量是业主方、施工方、监理方以及设计方等多家单位一直关注的重点,直接关系到成型的隧道能否投入到地铁运营中去,以及人民的安全是否能得到有效保障。

本文主要分析盾构施工管片上浮控制研究。

关键词:盾构施工;管片上浮;掘进参数控制;同步注浆;预防措施引言盾构施工中的重难点及风险点在开工前,施工单位要结合现场施工条件合理制定应对措施,同时认真总结经验教训,将盾构施工过程的风险控制在一定范围内。

1、管片上浮监测情况分析通过观察统计,管片上浮主要有以下几个规律。

1)管片上浮从脱出盾尾那一刻开始(严重时管片在盾尾内就已开始上浮),在24h内完成上浮位移的80%,72h后管片达到基本稳定的状态。

2)管片上浮位移在离开盾尾约1个盾构机长度(6m~9m)的位置达到最高值。

3)管片最终上浮位移基本与理论建筑间隙持平,即管片实际最终上浮到了开挖隧洞的最顶部,已无上浮通道。

2、管片上浮原因分析2.1硬塑型粉质粘土对盾构施工的影响盾构机刀盘直径大于盾体直径,盾构机在掘进过程中,管片与地层之间会有14cm宽的建筑空隙。

由于硬塑型粉质粘土自稳能力强,地层基本不会坍塌,刀盘经过之后与管片之间的空腔就一直存在。

盾构掘进过程中,刀盘前方的水以及一部分气体会经过盾体外侧流通到管片背后,影响盾构同步注浆质量,管片背后的空隙填充不饱满,浆液中的水得不到渗透,短时间浆液达不到凝固状态,管片得不到自稳定,就会产生管片上浮、错台和破损现象。

2.2同步注浆浆液影响当管片脱离盾尾时,根据阿基米德原理F浮力=ρ液gV排,如果同步注浆浆液不能及时初凝并达到一定的早期强度,管片被包围在浆液中,会产生比水更大的浮力。

盾构隧道管片上浮原因分析及应对措施高伟发表时间:2018-05-24T17:23:57.303Z 来源:《基层建设》2018年第7期作者:高伟[导读] 摘要:衬砌管片上浮是盾构隧道施工过程中普遍存在的问题,一直困扰着盾构隧道的施工。

中铁上海工程局城市轨道交通工程分公司上海市 201900摘要:衬砌管片上浮是盾构隧道施工过程中普遍存在的问题,一直困扰着盾构隧道的施工。

针对宁波地铁3号线一期体育馆站到明楼站区间盾构隧道施工过程中出现的管片上浮问题,分析了盾构掘进过程中管片上浮的原因,并从地质条件、注浆方法、浆液选择、注浆参数控制、隧道上覆土、盾构姿态入手,提出了施工、设计过程中控制衬砌管片上浮的对策和针对性措施,为盾构隧道的施工和设计提供了参考。

关键词:盾构隧道管片;上浮原因分析;应对措施引言地铁盾构掘进施工过程中,管片上浮问题比较突出,部分项目甚至严重到需设置调坡以适合线路设计,造成了较大的工期及经济损失。

为了确保地铁隧洞线型满足设计及保证工程质量,需将管片上浮位移量控制在规定的合理范围内。

盾构掘进时管片的上浮主要是因为管片抗浮能力不足所引起,管片上浮问题受到多种复杂因素的影响,包括水文地质、工程地质、掘进工法及工艺措施、管片构造、管片后压浆等。

本文依托此项目的工程实例,从盾构工法特征、盾构作业姿态及管片后压浆等多方面着手,对管片上浮问题产生的原因进行了系统的分析及研究,并采取针对性施工对策及措施,很好地控制了管片的上浮[1]。

1管片上浮的危害隧道管片的局部上浮会带来一系列连锁反应:①由于管片上浮直接影响成型隧道的轴线偏差,并引起了衬砌结构侵入隧道的建筑限界;②管片上浮会引起管片间的错台,使纵向连接螺栓受剪,出现管片裂缝,严重着会剪断纵向连接螺栓,影响结构安全;③螺栓的剪断或管片间出现裂缝和错台等,都可能破坏管片的防水结构,进而引起渗漏。

不及时补救,破坏程度蔓延,某些地层中可能出现严重的管涌、流沙等事故;④上覆土受土体自重和管片上浮力的影响,产生局部裂缝或压缩现象,严重者会出现贯通裂缝,如果地层不透水,加之上覆土也受到浮力作用的影响,上覆荷载相应减小,无疑增加了隧道管片的上浮幅度;⑤在同步注浆的施工中,由管片上浮引发的上覆土裂缝会使浆液外流,注浆量也会明显增加,裂缝中水的补给会阻碍浆液凝固,更不利于上浮现象的改善;⑥千斤顶顶在管片上为盾构掘进提供所需的推力,如果局部管片上浮,将会导致盾构推进施工时上浮管片和临近管片的偏心受力,管片内力重新分布,甚至会引发管片裂缝或更严重的破坏;⑦因局部管片上浮导致的纵向连接螺栓受到的剪力会传输给相邻的管片上,致使管片内力重新分布,而且同样可能引发管片裂缝或更大的破坏。

盾构推进施工过程中隧道管片上浮问题分析摘要:盾构隧道管片上浮控制是确保隧道线型符合设计要求和隧道建筑限界的关键,文章从盾构工法特性、衬背注浆、盾构姿态及线路走向等影响因素着手,对盾构掘进过程中管片产生上浮的现象、原因进行了分析研究,并提出了控制措施。

关键词:盾构隧道,管片上浮,位移控制1前言近年来在我国上海等软土地区城市地铁建设中,常常会遇到盾构隧道在施工阶段的上浮问题,严重者甚至要通过调坡等来满足线路设计要求。

盾构隧道管片上浮位移控制是确保隧道线型符合设计要求、满足隧道建筑限界的关键,在盾构掘进过程中,盾构隧道的上浮问题主要由于隧道在地层中失去抗浮能力所致,它受盾构衬砌同步注浆、盾构工法特性、工程地质及水文地质条件、盾构姿态和线路走向等因素影响。

上海轨道交通2号线西延伸段VI标区间隧道所在工程区域土体物理力学性质差、地下水位高、埋深浅、急曲线、大坡度设计线路等特点,致使施工阶段隧道上浮量最大达到9cm.因此,本文结合上海轨道交通2号线西延伸段VI标区间隧道管片上浮的工程实例,从盾构工法特性、同步注浆、盾构姿态及线路走向等方面着手,重点对盾构掘进过程中管片产生上浮的现象、原因及施工对策进行分析研究,为解决软土地区盾构隧道上浮问题提供一些建议.2工程概况及地质条件分析2。

1工程概况上海轨道交通2号线西延伸工程Ⅵ标区间盾构隧道单线全长1258米,区间隧道平面总体走向呈“C”字形,纵断面总体走向呈“V"字形。

隧道最大覆土厚度约为15.5米,隧道水平曲线最小转弯半径为399。

851米,最大纵坡为37%。

隧道外径为6200mm,内径为5500mm,衬砌为环宽1200mm的通缝管片,管片采用通缝拼装,M30双头直螺栓联接;环缝及纵缝间防水材料采用三元乙丙弹性密封垫.2.2工程及水文地质条件分析本区段隧道埋深中间深,两端浅,隧道顶板标高—1。

361~-11.129m。

盾构隧道穿越地层分布较稳定,分层界限明显,土层起伏变化不大。

浅析盾构法施工管片上浮原因及控制措施研究姜子慧发布时间:2021-09-18T08:27:54.238Z 来源:《防护工程》2021年15期作者:姜子慧[导读] 近些年我国各个城市地铁迅猛发展,为满足高速高质量建设隧道一般采用盾构法施工。

盾构法施工成型隧道普遍会产生管片上浮现象。

管片上浮会造成管片的错台,开裂,轴线偏移,严重的上浮可能会破坏管片整体的防水。

本文浅析管片上浮的原因,以北京地铁新机场线08标为背景,针对施工过程中管片上浮采取了一系列有效措施,确保了隧道成型质量,为后续遇到此类问题提供了方法及借鉴经验。

姜子慧中铁十二局第二工程有限公司山西太原 030032摘要:近些年我国各个城市地铁迅猛发展,为满足高速高质量建设隧道一般采用盾构法施工。

盾构法施工成型隧道普遍会产生管片上浮现象。

管片上浮会造成管片的错台,开裂,轴线偏移,严重的上浮可能会破坏管片整体的防水。

本文浅析管片上浮的原因,以北京地铁新机场线08标为背景,针对施工过程中管片上浮采取了一系列有效措施,确保了隧道成型质量,为后续遇到此类问题提供了方法及借鉴经验。

关键词:管片;上浮;注浆;控制措施1.概述大直径土压平衡盾构机在穿越富水砂卵石地层时,由于地下水压的作用易使管片发生上浮现象,管片上浮造成管片错台、破损、及防水失效等质量问题,增加后期维修成本,造成经济损失和安全风险。

必须研究管片上浮的原因及控制管片上浮的方法,并加以总结优化,才能保障盾构施工的安全性。

2.工程概况北京轨道交通新机场线一期工程土建08标3#风井~草桥站区间长约3060m,采用盾构法施工。

最大坡度为28.5‰,最小曲线半径为700m。

衬砌管片外径8800mm,内径7900mm,8分块,环宽1600mm,通用环双面楔形(38mm)。

其中穿越特级风险源1个一级风险源9个和若干二级三级风险源。

3.工程地质隧道埋深10.7~24.3m。

由上而下的主要土层为砂质粉土黏质粉土素填土、砂质粉土黏质粉土、粉质黏土、细中砂及卵石圆砾,盾构穿越的主要土层为粉质黏土⑥层、细中砂⑥3层、卵石圆砾⑦层。

盾构隧道硬岩段施工管片上浮超标案例分析及解决方案2.广东建科建设咨询有限公司广东广州 510000引言城市地铁隧道的掘进大量采用盾构法进行施工,盾构工法相较明挖及矿山法作业有明显的优势,如盾构工法征地拆迁少、对复杂地质适应性强、施工速度快、安全性高、技术成熟等。

但盾构施工也存在一些施工难点及质量通病,如在施工过程中不加以重视及控制往往会对隧道区间的验收及运营造成不利影响。

在盾构法施工中盾构管片上浮的控制是盾构法施工控制中的重中之重,一但盾构管片上浮超标,将严重影响隧道区间的施工质量,甚至造成隧道局部区间限速。

1盾构管片上浮的应对措施盾构法施工质量控制的核心就是盾构管片轴线的误差控制,即把盾构管片的实际施工轴线与设计轴线的误差控制在合理范围,根据GB50299-2018《地下铁道工程施工验收规范》规定:管片拼装后,隧道轴线的高程和水平位移不得超过±50mm,成型隧道验收要求的隧道轴线的高程和水平位移不得超过±100mm。

在盾构管片安装直至盾构管片趋于稳定的过程中,盾构管片存在一定的高程及水平方向的位移,这些位移要通过一定的措施加以控制,否则盾构管片的施工轴线很容易偏位超标,盾构管片轴线偏位超标最常见的情况即是管片上浮。

管片上浮的因素很多,一般受隧道区间地质情况、地下水情况、管片同步注浆浆液情况、管片二次补浆情况及盾构掘进参数等多种因素综合影响。

管片上浮量主要发生在盾构管片脱出盾尾后24h~36h范围,之后的管片上浮量一般趋于稳定。

根据管片上浮的因素及权重制定控制管片上浮的措施,施工中常采用的措施有管片拼装时施工控制轴线下压、拼装管片采用垫片、施作止水环、采用半堕性同步浆液、合理控制盾构掘进参数、脱盾尾管片加重物压载等多种方式。

在实际工程案例中往往会选取以上多种控制方式的组合以达到预期控制效果。

2工程实例基本情况广州市轨道交通七号线二期大沙东站~姬堂站区间,区间隧道埋深10.21~29.06m,区间左线长2695.41m,右线长2693.50m。

盾构施工过程中管片上浮原因分析及处理技术【摘要】本文以成都地铁施工案列为基础,对盾构隧道施工中管片上浮的原因进行分析,并从同步注浆、管片姿态等方面提出控制及处理隧道管片上浮的针对性措施,供同行参考。

【关键词】盾构;管片上浮;原因分析;处理随着时代的进步,安全、环保意识得加强,盾构法施工以其影响面小、安全、快速等优点,成为城市轨道交通建设的首选。

盾构施工过程中,拼装完成的管片不时会出现局部或整体上浮。

本文结合成都地铁2号线二期工程土建03标盾构隧道工程实例,就施工期间盾构隧道管片上浮机理及控制进行研究探讨,力求为解决同类型盾构施工中管片上浮问题提供一些方法借鉴和建议。

0.工程概述成都地铁2号线二期工程03标“保安村~龙泉东站”盾构区间长1490.108m,隧道埋深8.6m~17.40m;区间线路从保安村站以20‰坡度下坡至YDK54+100.00,随后以28‰坡度上坡至YDK55+050.00,最后再以2‰坡度下坡至龙泉东站。

本线路穿越地层均为成都地区典型的砂卵石地层,地下水位高、水量丰富、补给性强。

施工过程当中,隧道左、右线在里程YDK53+300.00~330.00、YDK53+420.00~435.00处下坡段掘进时,管片均不同程度上浮7~9cm,导致隧道管片局部接缝出现错台超限、破损严重现象,对工程外观和实体质量均造成不良影响。

1.盾构管片上浮的原因分析盾构管片上浮是在多种因素共同作用下产生。

就本工程本区段而言,产生盾构管片上浮原因主要有以下四点。

1.1地下水作用力概述中已经提及,成都地区地层含水量丰富,且本文所述地铁施工里程正好位于区间线路的下坡地段,在下坡段的掘进施工中,地下水由于自身向低处流淌的特性,大量汇集于盾构机作业位置。

盾构机械设计制造时,为保证顺利掘进和管片拼装空间,盾构机的切削刀盘直径D与隧道衬砌管片的外径d有一定的差值(14cm),这就导致管片在脱出盾尾后,其实际处于四周无约束的状态。

盾构推进施工过程中隧道管片上浮问题分析随着城市化进程的不断加快,越来越多的地下工程需要被建造。

在地下工程中,隧道的建造是常见的一种情况。

而在隧道建设中,盾构施工是一种常用的施工方式。

但是,在盾构推进施工过程中,隧道管片上浮问题却时有发生。

下面将对该问题进行分析探讨。

首先,我们需要知道什么是盾构施工。

盾构是一种用于隧道施工的机械化设备。

在盾构施工中,隧道开挖是由推力装置推进钻杆和刀具的机械,主体结构较为稳固的“盾构机”实现的。

盾构推进的同时,施工人员会在盾构机尾部安装和拼装预制的环形混凝土管片,使隧道得以保持稳固。

盾构推进施工中,隧道管片上浮问题是一个常见的问题。

其原因主要有两种,一种是过量注浆,另一种则是隧道管片的缺陷。

先来看看过量注浆的情况。

在盾构推进施工中,注浆是一项重要的工作,它可以起到加固土层和隧道管片的作用。

但是在注浆时如果过量,就会使注浆剂溢出管片,在管片下方形成空洞,导致管片上浮。

除此之外,过量注浆也会增加隧道压力,导致隧道失稳。

另外一种原因是隧道管片的缺陷。

隧道管片是由混凝土浇筑而成的,它需要满足特定的强度和成品质量要求。

但是,在生产和运输管片的过程中,管片有时会出现破损、变形或者内外侧面有厚薄不一等问题。

如果这些缺陷不能及时发现和处理,在管片安装后,就会造成管片上浮。

针对隧道管片上浮问题,有一些预防和解决措施可以采用。

首先,注浆时一定要控制好注浆量,避免过量。

同时,还需要在施工中严格按照管片质量要求选用管片,并进行全面质量检查。

如果发现管片有问题,应及时更换。

此外,隧道装配管理也是避免管片上浮的重要措施。

在装配管片时,要安装准确、牢固,避免缝隙和空洞产生,影响施工质量。

总之,隧道管片上浮问题是盾构施工中常见的问题。

我们需要在施工前提前预防,而在施工时采取措施解决,以确保隧道施工的顺利进行。

管片与顶部土体间存在空隙管片安装后的外缘直径与盾构机切削土层形成隧洞的直径间无疑存在差异,使得管片脱出盾尾后,管片外缘与隧洞顶部土体不完全密贴,而是存在环向空隙。

如不能及时将空隙填充,给了管片上浮的空间。

2.2 盾构掘进超挖影响盾构机在掘进时切削盘的轴线与设计的隧洞中心线存在一定偏差,故掘进时需不断对盾构机的姿态进行调整及纠正,故盾构机切削盘以“蛇形”的折线向前推进。

且此段掘进时盾构机处于粉质黏土及软土地层,盾构机前行时更易出现“抬头”及“栽头”现象,无疑增加了管片的上浮空间。

2.3施工期间为当地的雨季,地下水位较高(隧洞位于地下水位以下),在透水地层中盾构掘进时,管片浸泡于水或是浆液中,巨大浮力使得管片上浮。

2.4 浆液影响切削形成的隧洞与管片间存在空隙,通常采取及时压注硬性单液水泥砂浆进行填筑,以避免管片产生上浮等位移。

砂浆填充的密实情况及能否尽早提供强度是控制管片位移的关键。

如管片脱出盾尾后砂浆尚为未凝固的液体状态,浆液作用于管片的浮力超过其自重及其它抗浮力之和时,使得管片产生上浮。

以本区间隧道外径6m,内径5.4m、宽1.5m的管片为例进行抗浮计算:①管片自重:G=γ×V c=25×8.05=201.3kN;②砂浆浮力:F=ρ×g×V=1.825×9.8×42.3=758.14kN。

可見:砂浆浮力=758.14kN>管片自重=201.3kN。

虽然管片在脱出盾尾后抗浮力还有联结相邻管片螺栓的约束力和推进油缸撑靴提供的竖向摩擦力(工程实践表明两种抗浮力不会超过400t),仅就一个环节管片进行计算的话,管片抗浮力是大于砂浆浮力的,但由于螺栓连接的弹性变形及存在安装间隙,长段管环结构呈现出很大柔性,当长段管环整体悬浮于浆液里时,中间部分的管环的抗浮能力急剧降低,难以完全抑止管片上浮。

3 管片上浮的控制措施以上对引起管片上浮的各种因素进行了分析及研究后,在58~65环段及后续施工中采取了针对性的施工处理措施,以确保把管片上浮控制在合理的范围内。

盾构管片上浮原因分析及控制措施盾构隧道管片位移控制是确保隧道线型符合设计要求、满足隧道建筑限界的关键,在盾构掘进过程中,隧道管片位移多数情况下表现为管片上浮,主要受到工程地质、水文地质、衬背注浆质量、盾构姿态控制等方面下的影响;在盾构掘进过程中,管片上浮多数情况下是发生在硬岩地段,尤其在坡段,跟踪测量结果显示,在脱出盾尾后24小时(掘进12环左右)内管片上浮值就可以达到80~100mm,在随后的时间里管片上浮速度有所减慢,在36小时后管片上浮量基本达到稳定。

管片上浮主要受工程地质、水文地质、管片衬砌注浆质量、盾构机姿态控制等方面的影响。

位移严重者不得不通过调整线路来解决问题。

《GB50299-1999地下铁道工程施工验收规范》规定:管片拼装后,隧道轴线的高程和水平位移不得超过±50mm。

此文结合拟建的TJ09标盾构隧道工程,对地层性质、覆土厚度、注浆材料等因素对管片上浮的影响关系进行分析,从而揭示管片上浮的根本原因,可为制定控制管片上浮的措施提供参考和依据。

1、管片上浮原因分析(1)盾构机切削刀盘直径D与隧道管片外径d有一定的差值,当管片脱出盾尾后,管片与地层间产生一环形建筑空间。

不及时填充此空间,就给管片提供了上浮条件。

(2)所有管片运动都与受力不平衡有关。

(3)根据力学原理可知,衬砌环脱出盾尾时的衬砌环受力处于不平衡状态,衬砌环有发生运动的趋势。

对软弱地层中的隧道,衬砌环脱出盾尾时受到地层作用,当地层向上作用力的合力与衬砌白霞的差值大于地层对衬砌环的摩擦力时,衬砌环将发生上浮。

衬砌环上浮的结果引起地层应力的再次重分布,表现为隧底地层凶应力释放而产生向上的位移,同时隧道顶部地层应力增加,上方覆土也随之隆起。

随着地层应力的调整,衬砌环受到的竖向合力,逐渐减小,最终衬砌结构和地层达到了新的平衡而停止运动,可见软弱地层中管片上浮的发生是(4)施工过程中地层应力重分布的结果。

由于在土质地层中,地层应力释放、调整的过程较为缓慢,所以盾构管片的上浮从脱出盾尾开始,持续较长一段时间才会结束。

盾构隧道管片上浮原因分析及应对措施摘要:主要依托大连地铁2号线工程西安路站~交通大学站盾构区间富水硬岩地层施工,结合其他盾构隧道施工经验,通过对地质特性、盾构掘进姿态、浆液性能及注浆工艺等造成管片的上浮原因进行了详细的分析并给出了相应的过程控制方法与事后处理措施,成功地控制管片上浮,确保了成型隧道质量。

关键词:盾构隧道,富水硬岩,管片上浮,应对措施1前言管片上浮是盾构隧道施工过程中普遍存在的问题,管片上浮会直接导致管片破裂、管片拼装困难及防水隐患等工程质量问题,因此,管片上浮控制是确保隧道线型符合设计要求、满足隧道建筑界限及保障成型隧道质量的关键。

以大连地铁2号线工程西安路站~交通大学站盾构区间富水硬岩地层施工为背景,对盾构掘进过程中管片产生的上浮现象、原因及施工对策进行了分析研究,并从多方面提出了针对性措施,为制定控制管片上浮的措施提供参考和依据。

2工程概述大连地铁2号线工程西安路站~交通大学站盾构区间工程右线长1648.262m,左线长1707.939 m。

盾构区间平面线路出西安路站后沿南北向向南,通过半径为300m的曲线转入偏东西方向,再通过半径450m曲线接入黄河路,到达交通大学站。

右线隧道从始发井至中间风井均穿越中风化钙质板岩,中间风井至交通大学主要穿越强、中风化辉绿岩,局部为中风化钙质板岩。

左右线隧道全隧顶板均在水位线以下,全隧穿越地层节理裂隙发育,地下水类型主要为基岩裂隙水,主要赋存于中风化岩层中,略具承压性,水量丰富。

图1 区间平面图3管片上浮原因大连地铁2号线工程西安路站~交通大学站盾构区间工程主要穿越强、中风化钙质板岩,围岩稳定,含水量大。

盾构在施工过程中管片均出现了不同程度的上浮现象,尤其在过马栏河时管片上浮量达到100mm以上,管片错台、破裂及漏水现象伴随着反生。

3.1管片上浮客观条件盾构机的切削刀盘直径与隧道衬砌管片外径的差值,以及盾构掘进过程中产生的超挖,使得管片外侧与地层间存在一个环形盾尾施工间隙,这是造成隧道衬砌管片产生位移的一个外部条件。

盾构法施工具有对地面影响小、机械化程度高、安全性好、劳动强度低、进度快等优点,已在我国城市地铁施工中得到广泛应用,但盾构隧道管片局部或整体上浮是长期存在且较难解决的问题,本文依托北京地铁隧道工程实例,分析管片上浮原因并提出治理措施。

1、工程概况北京市轨道交通17号线某盾构区间长4 557.248 m,线间距为12~26.5 m,最小曲线半径600m,隧道顶部覆土厚7.4~26 m,中间设9处联络通道。

本区间盾构施工范围内主要土层为粉质粘土、粘质粉土–砂质粉土,局部夹杂部分粉细砂层,地下水资源丰富,水位线基本位于隧道底板上方。

本区间施工采用 6660土压平衡盾构机,管片外径6 400 m m,内径5 800 m m。

总结以往施工监测资料发现管片在脱出盾尾后6 h左右上浮量达到最大,最大上浮为40~60 m m,而本区间隧道局部地段最大上浮量达110 m m以上。

2、管片上浮情况统计在本区间施工过程中,对已完成的隧道段进行上浮量统计,其中左线区间隧道830~850环上浮量最大,最大上浮量达到114 m m,多环管片成型隧道姿态超出规范要求。

此时区间隧道处于17.5‰上坡阶段,发现出现管片上浮后,若不及时采取措施会对整条隧道的质量产生难以补救的后果。

发现管片上浮后,即对上浮段的管片进行实时监测,对管片上浮情况进行研究。

3、管片上浮的危害考虑到本区间管片并非个别管片上浮而是整段隧道均有上浮现象,且随隧道顶部覆土厚度减少,管片上浮趋势变大,若不及时采取措施将会如下影响:(1)会使盾构推进过程中千斤顶顶力分布产生变化,易造成管片破损,影响隧道质量;(2)会导致管片间错台变大,使纵向连接螺栓受到额外的剪力,可能会造成管片破损,影响隧道安全;(3)会影响环与环之间的防水胶条接触密实,进而引起隧道渗漏水现象;(4)会影响成型隧道的轴线偏差,并引起管片侵入隧道的建筑限界;(5)会破坏地层稳定,严重者还可能导致地面或管线沉降超标。

盾构推进施工过程中隧道管片上浮问题分析摘要:盾构隧道管片上浮控制是确保隧道线型符合设计要求和隧道建筑限界的关键,文章从盾构工法特性、衬背注浆、盾构姿态及线路走向等影响因素着手,对盾构掘进过程中管片产生上浮的现象、原因进行了分析研究,并提出了控制措施。

关键词:盾构隧道,管片上浮,位移控制1前言近年来在我国上海等软土地区城市地铁建设中,常常会遇到盾构隧道在施工阶段的上浮问题,严重者甚至要通过调坡等来满足线路设计要求。

盾构隧道管片上浮位移控制是确保隧道线型符合设计要求、满足隧道建筑限界的关键,在盾构掘进过程中,盾构隧道的上浮问题主要由于隧道在地层中失去抗浮能力所致,它受盾构衬砌同步注浆、盾构工法特性、工程地质及水文地质条件、盾构姿态和线路走向等因素影响。

上海轨道交通2号线西延伸段VI标区间隧道所在工程区域土体物理力学性质差、地下水位高、埋深浅、急曲线、大坡度设计线路等特点,致使施工阶段隧道上浮量最大达到9cm。

因此,本文结合上海轨道交通2号线西延伸段VI标区间隧道管片上浮的工程实例,从盾构工法特性、同步注浆、盾构姿态及线路走向等方面着手,重点对盾构掘进过程中管片产生上浮的现象、原因及施工对策进行分析研究,为解决软土地区盾构隧道上浮问题提供一些建议。

2工程概况及地质条件分析2.1工程概况上海轨道交通2号线西延伸工程Ⅵ标区间盾构隧道单线全长1258米,区间隧道平面总体走向呈“C”字形,纵断面总体走向呈“V”字形。

隧道最大覆土厚度约为15.5米,隧道水平曲线最小转弯半径为399.851米,最大纵坡为37%。

隧道外径为6200mm,内径为5500mm,衬砌为环宽1200mm的通缝管片,管片采用通缝拼装,M30双头直螺栓联接;环缝及纵缝间防水材料采用三元乙丙弹性密封垫。

2.2工程及水文地质条件分析本区段隧道埋深中间深,两端浅,隧道顶板标高-1.361~-11.129m。

盾构隧道穿越地层分布较稳定,分层界限明显,土层起伏变化不大。

整个区间隧道穿越土层主要为软土层,包括③1层灰色淤泥质粉质粘土、③2层灰色粘质粉土、④层灰色淤泥质粘土、⑤1-1层灰色粘土层,除③2层透水性好外,其余土层呈流塑状态,尚均匀。

第6层灰色淤泥质粘土是盾构施工的主要土层,但由于其压缩性高、含水量高、孔隙比大、强度低、稳定时间长,在动力作用下极易产生流变、触变现象。

在该土层中,盾构推进阻力较小,但需注意周围土体容易变形的不利影响,如果施工不当,极易造成较大的管片上浮和地面沉降,应尽量减少对土体的扰动。

本场地浅部地下水属潜水类型,补给来源主要为大气降水与地表径流,水位动态为气象型,地下水埋深取0.5~0.7m。

本标段施工区域微承压含水层分布于⑤2粉细砂层中,隧道因不通过此层在施工中没有特别的问题。

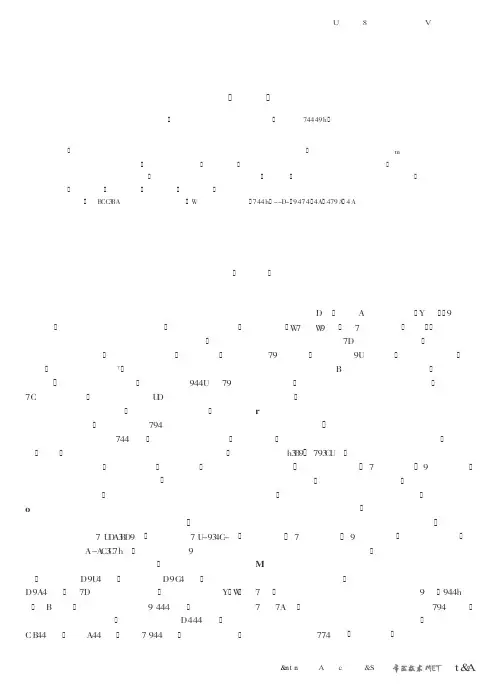

3盾构隧道管片上浮位移观测及分析由前所述,本区间隧道平面总体走向呈“C”字形,纵断面总体走向呈“V”字形,隧道具有埋深浅、急曲线、大坡度等特点。

在整个区间盾构掘进过程中,一直对管片姿态主要是管片中心高程上浮加强监测,监测频率为一次/日。

在下行线纵坡为-27.265‰的第296~305环和纵坡为37‰的第1000~1009环段管片中心高程上浮位移值进行统计,见表1、表2,图1和图2显示了根据表1、2绘制的管片拼装后不同时间的中心高程上浮位移变化曲线。

从统计数据和管片垂直位移曲线走势(图1、2)可以观察出,在纵坡为-27.265‰的第296~305环段管片拼装24h后最大上浮位移达55mm,管片拼装48h 后最大上浮位移达75mm,约一周后最终上浮位移稳定在89mm左右。

在纵坡为37%的第1000~1009环段管片拼装24小时后最大上浮位移达30mm,管片拼装48h后最大上浮位移达54mm,约一周后最终上浮位移稳定在73mm左右。

上浮位移观察结果表明,在这上下坡的两段隧道管片拼装后的初期(最初2天)管片已经上浮了总位移的74~84%,上浮速率快,后期上浮速率趋缓。

并且在拼装24h 后下坡时管片的上浮值明显大于上坡时的上浮值。

表1:纵坡-27.265‰段管片中心高程上浮值统计(第296环-305环)表2:纵坡37‰段管片中心高程上浮值统计(第1000环-1009环)图1:纵坡-27.265‰段管片中心高程上浮变化曲线图2:纵坡37‰管片中心高程上浮变化曲线4 盾构隧道管片上浮的影响因素分析4.1 盾构工法特性的影响为保证盾构的顺利掘进和管片拼装,盾构机的切削刀盘直径D与隧道衬砌管片的外径d有一定的差值,于是在盾构开挖的洞身与管片外径间存在建筑间隙Δ=D-d0的在上海高水位软土地层中,管片脱出盾尾后,拱顶土体全部塌落到管片结构需要一定时间和过程,如不及时填此空间,脱出盾尾的管片周围处于无约束的地下水的包围状态,给管片的位移提供了可能的条件。

盾构隧道是空心的简体,在混凝土自重作用下有下沉的趋势;但在全断面地下水压力作用下,防水性能优良的衬砌隧道则有上浮的趋势。

以本区间盾构隧道外径6.2m、内径5.5m、宽1.2m的管片为例:管片混凝土自重G=ρ×g×Vc=2400 ×9.8×7.8≈184{kN)(1)水浮力F=ρw×g ×V=1 000 ×9.8 ×36.2≈355(kN)(2)式中:混凝土比重ρ为2400kg/m3,管片混凝土方量Vc约为7.8m3,一环管片所占空间体积V约为36.2m 3。

可见管片混凝土自重G小于水浮力F,而拱顶土体施加在管片结构上需要时间,这就解释了在拼装管片初期为何隧道上浮位移发展快的原因。

另一方面盾构机的重量主要集中在前盾{切口环和支承环),由盾尾至后配套台车间一段衬砌(约9~10环管片)基本无压载,管片脱出盾构后失去了约束,同时还受到周围土层的作用。

土层作用可能是压力,也可能是盾构出土造成地基卸载,地基回弹的作用上浮。

4.2 同步注浆工艺的影响如前所述,隧道上浮有两大条件:一是建筑间隙Δ的存在,二是引起上浮位移的力,同步注浆浆液在填充了建筑间隙A的同时,让隧道与周围土层紧密接触形成稳定的复合构造体共同抵抗外力。

要达到上述目的,关键问题是选择的注浆浆液应满足:①必须具有充填性;②应具有一定的和易性且离析少;③应及早凝固且有一定的早期强度,以抵抗变形对管片产生的不均匀压力。

同时,浆液硬化后的体积收缩率要小,以便更好地固定管片;④应有合适的稠度,以便不被地下水稀释。

从衬背注浆的目的和对浆液的性能要求上分析,及时填充固结管片背后环形建筑空间是解决管片上浮位移的关键。

本区间隧道同步注浆量、注浆压力的选定依盾构推进的理论建筑孔隙GP计算:GP=πL×(R2-r2)+g=1.82(m3) (3)公式中:R为盾构外半径(3170mm);r为管片外半径(3100mm);L为环宽(1.2米);g为盾壳外4根注浆管肋总体积。

理论上讲,浆液需100%充填建筑总空隙。

山于通常的浆液失水固结,盾构推进时壳体带土使开挖断面大于盾构外径,部分浆液劈裂到周围地层,导致实际注浆量要超过理论注浆量。

按照以往工程实践,注浆时实际注浆量应为理论空隙体积的130~200%,在本区间上述两试验段采用160%(1.82×155%=2.82m3)。

另外,注浆压力应为保证足够注浆量的最小值,一般为0.2~0.4MPa。

浆液分配控制为:增大上部两个注浆管注浆量和注浆量和注浆压力,下部两个注浆管少注甚至可以不注。

对于整环管片来讲,上部与下部的注浆量比例为2∶1或者2∶0。

本区间隧道同步注浆浆液采用惰性浆液,其主要成分为砂、粉煤灰、膨润土和水(配合比见表三),24 h强度很低(基本无强度),在富水软土地层中,惰性浆液初凝时间长,浆液在初凝前容易被稀释,因此低强度浆液不仅无法对管片提供约束,相反提供了上浮力;另一方面,盾构机掘进震动和隧道内电瓶车运动震动下,未凝固的浆液材料很可能被挤到隧道底部或地层其他间隙,进一步加剧了隧道上浮。

表三、同步注浆浆液配比从盾构机掘进到管片脱出盾尾后的工况分析来看,隧道管片在一定长度范围内就象两端固定的弹簧梁,一端受到盾尾的约束不能上浮,另一端受到已凝固注浆固体的约束也不能上浮。

这时,如果管片脱出盾尾后(一般情况2~3环),同步注浆的浆液不能达到初凝和一定的早期强度,隧道管片仍然可视为浸泡在液体之中,在浮力的作用下必然会产生上浮现象。

4.3 盾构机姿态及走向的影响盾构机在掘进过程中的运动轨迹实际上是一条蛇形运动轨迹,始终围绕着隧道轴线作蛇形运动,要通过不断调整各分区油缸千斤顶的推力来让盾构机运动中不断逐渐靠近隧道设计轴线。

而本段隧道设计轴线平面上呈“C”字形曲线,纵断面呈“V”字形上下坡,所处地层又是软土。

在盾构掘进中,由于盾构机自身重量,可能发生盾构机偏离隧道中心线以下。

此时,为纠正其运动轨迹不断靠近理论轴线,要加大下部千斤顶的推力以克服盾构机身的自重。

在隧道轴线由下坡改变为上坡或由急下坡改变为缓下坡时,亦需要加大下部千斤顶的推力,循序渐进地改变盾构机的运动轨迹,以满足设计线路的需要。

本区间盾构隧道无论是盾构机偏离隧道中心线以下还是线路坡度变化,都通过加大下部千斤顶的推力来调整盾构机的姿态。

这样,致使管片底部受到大于上部的作用力,管片环面上受力不均,加剧了管片上浮的趋势。

5 管片上浮控制及处理措施5.1 管片上浮控制措施(1) 选择适当的注浆浆液及方法在含水软土地层中,解决管片上浮问题实质上是同步注浆稳定管片与管片上浮在时间上的竞赛。

比较理想的注浆方法应是盾构沿轴线掘进,注浆浆液完全充填施工间隙并快速凝固形成早期强度,隧道与周围土体形成整体构造物从而达到稳定。

那么,在浆液性能上的选择唯有双液瞬凝性浆液(水泥浆液和水玻璃浆液)和同步注浆工艺能彻底解决管片上浮的问题。

双液瞬凝浆液因其时效特点在隧道位移控制上是具有优势的,但双液浆随着温度的变化,同种配比的浆液化学凝胶时间因时而异,堵管故障极易发生。

同步注浆管在掘进结束前只能清洗而无法更换,这也是本区间仍然采用惰性浆液的原因之一。

根据管片上浮的规律值和盾构推进姿态的关系合理选择注浆孔位、注浆量和注浆压力。

根据本区间施工经验,盾构上部两注浆孔的注浆量明显大于下部两孔位的浆量,有时甚至下部可以不注浆以减小管片的上浮量。

(2) 控制盾构机姿态盾构机过量的蛇形运动必然造成频繁的纠偏,纠偏的过程就是管片环面受力不均的过程。

所以要求在掘进过程中必须要控制好盾构机的姿态,尽可能地使其沿隧道轴线作小量的蛇形运动。

按规范要求,盾构掘进中,拼装管片中心轴线的平面位置和高程允许偏差为±50mm。

发现偏差时应逐步纠正,避免突纠,以免人为造成管片环面受力严重不均。

在本区间施工中重点控制急曲线和大坡度转点,一要合理调整各区域千斤顶油压,但各区千斤顶油压差不宜过大,与盾构中心线相对称区域的千斤顶油压差应小于5Mpa,其伸出长度差应小于12cm;二要跟踪测量管片法面的变化,及时利用环面粘贴石棉橡胶板纠偏,粘贴时上下呈阶梯状分布。