克里斯泰勒的中心地理论

- 格式:ppt

- 大小:3.12 MB

- 文档页数:31

克里斯泰勒是德国的经济地理学家,1933年出版了《德国南部的中心地》一书,开创了中心地理论。

他的理论是建立在以下假设的基础之上的。

1.中心地是分布在具有同等土壤肥力、资源均匀分布、没有边界的平原上。

在这个平原上,人口是均匀分布的,人们的收入、消费方式以及对货物的需求都是一致的。

2.平原上有一个统一的交通系统,对同一规模所有城市的便捷性相同;交通费用与距离成正比,朝各个方向的移动都可行。

3.生产者和消费者都属于经济行为合理的人。

即生产者为了谋取最大利润,寻求尽可能大的市场区,致使生产者之间的相隔距离尽可能的大;消费者为了尽可能减少旅行费用,都自觉到最近的商店购买货物或取得服务。

生产者和消费者都具备完成上述行为的完整知识。

4.消费者到离他们居住地最近的中心地购买他们所需的货物和服务,他们为此付出的实际价格等于货物的销售价格加上来往的交通费用。

克里斯泰勒认为,在这个理想的平原上,有三个原则支配中心地体系的形成,它们是市场原则、交通原则和行政原则。

在不同的原则支配下,中心地网络呈现不同的结构,而且中心地和服务范围大小的等级顺序有着严格的规定,可排列成有规则的、严密的系列。

1.按照市场原则,低一级的中心地应位于高一级的三个中心地所形成的等边三角形的中央,每一个完整的基本六边形和周围6个基本六边形的1/3,即由三个基本六边形,共同组成了一个较大的六边形。

这正如教材中所说,每一个较大的中心地的服务范围总是低一级中心地的服务范围的3倍,所以,市场原则下的服务范围系列是:1,3,9,27,81,243,……由于每个中心地包括了低级中心地的所有职能,即高级中心地同时也是低级乃至更低级的中心地,所以,在市场原则下,不同规模中心地出现的等级序列是:1,2,6,18,……(从次高级开始,中心地数目恰好是该级服务范围数与高一级服务范围数之差,也即1,3-1,9-3,27-9,……)2.按照交通原则,低一级的中心地位于联结两个较高等级中心地的交通线的中点,每一个完整的基本六边形和周围6个基本六边形的1/2,即由四个基本六边形,共同组成了一个较大的六边形。

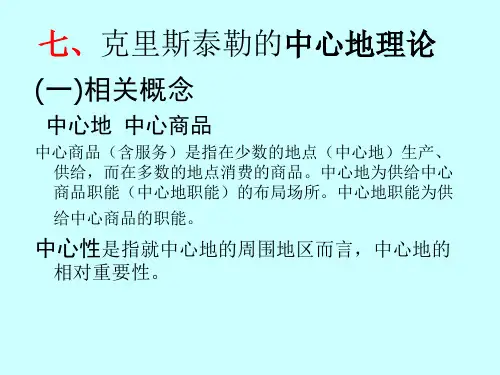

克里斯泰勒的中心地理论中心地理论又称“中心地学说”。

是研究城市空间组织和布局时,探索最优化城镇体系的一种城市区位理论。

中心地理论产生于20世纪30年代初西欧工业化和城市化迅速发展时期,是1933年由德国地理学家克里斯泰勒(Christaller)首先使用的。

德国地理学家克里斯塔勒通过对德国南部城市和中心聚落的大量调查研究后提出的,他发现一定区域内的中心地在职能、规模和空间形态分布上具有一定规律性,中心地空间分布形态会受市场、交通和行政三个原则的影响而形成不同的系统。

他探讨了一定区域内城镇等级、规模、数量、职能间关系及其空间结构的规律性,并采用六边形图式对城镇等级与规模关系加以概括。

克里斯泰勒的城市区位论区位论就是人类选择空间活动的区位理论,即研究人类各种空间活动,应在什么样的地点最佳,效果最大的理论,研究人类活动区位,选择分析其形成原因与条件并预测其发展现象的科学。

克里斯泰勒的城市区位论又称中心地理论,是关于城市区位的理论,对一定区域内城市体系中的等级,职能间的关系及其空间结构的规律性进行研究,并采用六边形图示,对城市体系规模加以概括,是关于城市数目,阶层,规模以及分布的理论,其具体理论包括:一、城市等级规模的阶层性:①在一定地域内,城市是该市及其周围地区的中心地,为居住在它周围的地域内的居民提供的各种货物和服务等,中心地提供的物资和服务有高级和低级之分,低级中心地满足人们日常生活,其数量多,分布广,服务范围小,提供的物资和服务种类少,而高级中心地数量少,服务范围广,提供的服务和货物种类多,如大商场医院等。

每一个高级中心地都包括各个级中心地,更多的低级中心地。

②物资供应地服务供应范围有上限界限,如果上下限都很大的话,就有高级物资和服务,成为高级中心地,相反,就是低级中心地。

③商业地区建立某种物资供应,都有一个最低的利用人口,即人口数量少也不能成为高级中心地。

二、中心地空间分布模式—六角形网络。

①心地分布的区域为自然条件和资源物质分布的平等,人口的均匀分布,人们的收入,对物质服务的需求,以及消费方式相同。

②有统一的交通系统,统一规模的所有城市交通便利程度一致,运费与距离成正比。

③消费者都利用最近设施,减少运费。

④任何中心地提供的服务和物资的价格相等,消费者购买的物资和服务的实际价格等于售价加运费条件下,中心地是均匀分布在平原上,同类中心地间距离相等,服务范围也是同一半径的圆形区。

推崇运费最低原则,两圆形区橡胶区域被相邻的两个中心区评分,每个中心地的服务范围变成蜂窝状的六角形,各地等规模中心地之间无空隙,成为数学最佳结构。

三、市场原则,交通原则,行政原则与城市系统空间模式:克氏认为,中心地的空间分布形态,还受以上因素的制约,形成不同的城市空间分布系统。

1.基本概念 :(1)中心地:可以表述为向居住在他周围地域的居民提供各种货流和服务的地方。

(2)中心货物与服务:分别指在中心地内生产的货物与提供的服务。

(3)中心性(度):可以理解为一个地点对他周围地区的相对意义的总和。

即中心职能的大小。

克里斯塔勒 2.理论的核心思想如下 :(1)中心地的等级越高,其所提供的商品和服务的种类就越齐全,而低等级中心地仅限于供应居民日常生活所需的少数商品和服务(点)。

(2)两个相领同级中心地之间的距离是相等的,中心地的等级越低,其间的距离就越短,间距S与中心地等级n之间存在着一定的数量关系。

(3)各等级中心地及其市场区在一个完整的网络系统中,形成大小不同的层层六边形网络(网)。

(4)不同等级中心地的市场区之间应按K=3、4、7的原则,保持严格的比例关系3.中心地理论的三大原则模型 :(1)市场最优原则这一原则能够确保各级中心地对它所影响的范围提供最大方便的服务 。

这种情况下, 中心地等级体系是由三个低级的地区单位组成一个较高级的地区单位,地区组成的结构从尖端到基层分别是l、3、9、27、81.每一个低级中心地为三个高级中心地所分享,这样每个高级中心地实际上辖有三个(一个完整的K级区和6个1/3K级区)完整的低级中心地。

(2)交通最优原则使次级中心之间以及次级中心与较高一级中心之间的距离最短。

因而在最合理的交通网下形成的中心地网络,应是相邻两个同一级中心地之间的交通线的中点有一个次级中心地。

在这个模型中,每一个低级中心地为两个高级中心地所分享,一个中心地的地区单位,将由其他6个低级中心地的一半服务范围,加上自身范围,也即是6*1/2+1)的4个低一级的单位组成,这时K=4。

(3)行政最优原则这一原则要求每一个中心地完全控制其从属的低一级的中心地,次一级中心地不能同时接受两个或两个以外高级中心地的影响。

克氏认为,上级中心地应位于六边形的中心下级中心地应均匀地、彼此距离相等地分布于六边形内。

克里斯塔勒的中心地理论地理学作为一门综合性学科,关注着人与地理环境之间的相互关系。

在地理学的发展历程中,诸多学者提出了不同的地理理论,其中克里斯塔勒的中心地理论是一项重要的研究成果。

本文将介绍克里斯塔勒的中心地理论以及其对于地理学研究的影响。

克里斯塔勒(Walter Christaller)是一位德国地理学家,他在20世纪30年代提出了中心地理论。

这个理论的基本思想是,人们通过购买商品和服务来满足自身的需求,而商品和服务的供给主要集中在中心地区。

他将商业活动分为中心地区和辐射区两个层次,认为中心地区拥有更高的服务和商品供给能力,是经济活动的核心地带。

根据克里斯塔勒的中心地理论,中心地区的特征主要包括四个方面:集中度、规模、范围和阶层。

集中度指的是中心地区所能提供的商品和服务的丰富程度,规模则表示中心地区的经济实力和承载能力。

范围是指中心地区所服务的区域范围,而阶层则是指中心地区与周边地区之间的等级关系。

基于中心地理论的研究,克里斯塔勒提出了一种理想化的地理形态,即六边形市场网络。

六边形市场网络是指以中心市场为核心,辐射出六个周边市场,这些周边市场之间相互连接形成一个紧密的关系网络。

这种地理形态可以最大程度地满足消费者的需求,同时也能够保证经济资源的最优配置。

中心地理论对于地理学的研究具有重要的意义。

首先,它为我们揭示了经济活动在空间中的分布规律,帮助我们理解城市发展和区域差异的原因。

其次,它为城市规划提供了指导,可以帮助我们优化城市结构和功能布局,提高资源利用效率。

此外,中心地理论也为商业地理学、交通地理学等领域的研究提供了理论基础。

然而,克里斯塔勒的中心地理论也存在一些争议和限制。

首先,这个理论在实际应用中可能会受到政治、经济等因素的影响,因此不一定能够完全符合现实情况。

其次,中心地理论忽视了一些非经济因素对于地理现象的影响,如文化、历史等因素。

因此,在研究中需要综合考虑多种因素,以获得更准确的结果。

克里斯塔勒的中心地理论中心地理论(Central Place Theory)是由德国城市地理学家克里斯塔勒(W. Christ? ller)和德国经济学家廖士(A.L” sch)分别于 1933年和 1940年提出的, 50年代起开始流行于英语国家,之后传播到其它国家,被认为是本世纪人文地理学最重要的贡献之一。

德国波鸿鲁尔大学城市地理学家绍勒尔(P. Scholler)甚至说:“没有克里斯塔勒的中心地学说,便没有城市地理学,没有居民点问题的研究”。

自中心地理论流行于世界后,唤起世界各国数量众多的学者去实践应用它,修正发展它,目前它已成为城市地理学中一个重要的研究领域。

克里斯塔勒曾经敏锐地提出过这样的问题:“我们探索这个原因,为什么城市有大有小?我们相信,城市一定有什么安排它的原则在支配着,仅仅是我们仍然不知道而已!”由此,他开始探索城市的分布规律。

通过对德国南部城镇的调查,克里斯塔勒于1933年发表了《德国南部的中心地》一书,系统地阐明了中心地的数量、规模和分布模式,建立起了中心地理论。

这个理论的主要内容如下。

一、假设条件和基本概念克里斯塔勒创建中心地理论深受杜能和韦伯区位论的影响,故他的理论也建立在“理想地表”之上,其基本特征是每一点均有接受一个中心地的同等机会,一点与其它任一点的相对通达性只与距离成正比,而不管方向如何,均有一个统一的交通面。

后来,克氏又引入新古典经济学的假设条件,即生产者和消费者都属于经济行为合理的人的概念。

这一概念表示生产者为谋取最大利润,寻求掌握尽可能大的市场区,致使生产者之间的间隔距离尽可能地大;消费者为尽可能减少旅行费用,都自觉地到最近的中心地购买货物或取得服务。

生产者和消费者都具备完成上述行为的完整知识。

经济人假设条件的补充对中心地六边形网络图形的形成是十分重要的。

克里斯塔勒还提出以下概念:(l)中心地(Central Place),可以表述为向居住在它周围地域(尤指农村地域)的居民提供各种货物和服务的地方。

克里斯泰勒的中心地理论克里斯泰勒的中心地理论是揭示区域城市体系规律的系统理论,是关于区域城镇体系结构和空间分布最优化的理论,它最先系统地阐明了区域城市体系中中心地(可以看作城市)的数量、规模、分布模式。

克里斯泰勒的中心地理论的假设:理想地表――土壤肥力同等、资源均匀分布、社会经济发展状况居民消费方式完全一致,相似于“均质平原”;统一的交通系统――平原内所有同等规模的城市的便捷性相同、平原内任意一点与其他地点的相对通达性只与距离成反比,交通费与距离成正比;生产者和消费者都是经济行为合理的人(“经济人”);克里斯泰勒的中心地理论的理论要点:第一,大多数聚落都作为中心地为其腹地或者市场区提供货物或服务,城市的基本功能就是作为腹地的服务中心,为腹地提供中心性商品和服务;第二,中心地提供的货物和服务的销售范围和级别不尽相同,这些商品和服务的档次也不同,不同中心地之间的数目是按一定规律存在和排列的,根据这些变化,可以将一个地区的中心地分成不同的等级,从而形成中心地等级体系,越是高级的中心地,提供的商品和劳务的种类越齐全;级别越低的中心,与相邻同级中心之间的距离越短,同级中心地之间的距离相等;第三,中心地市场区最有效的理论形状是正六边形,因为正六边形可以使中心地的利润最大化;按最有效市场区组成的中心地等级体系有三种形态,每种形态形态按照不同的原则各有自己的K值(有3种K值);第四,中心地的发展取决于中心地功能的专门化,中心地的发展速度则取决于腹地对中心地提供的商品和服务的需求量增长的速度;六边形网络――平原上每个生产者的货物的最大销售范围都是一个圆,为了消除圆与圆之间的空隔而使相邻两圆相互重叠一部分并且平分重叠部分,从而得到了一个正六边形市场区(取代了圆形市场区),同等等级同等规模的正六边形、不同等级不同规模的正六边形有规律地连接成一个有机的市场网络体系,即六边形网络;城镇等级体系――取决于中心地提供货物的等级高低与种类多少,中心地(城镇)级别的高低与它能够提供的货物和服务的等级、数量是严格一致的,高等级货物和服务只有少数(高等级)中心地可以提供,克氏从最高等级货物的门槛需求开始往下推导,按此原则就形成了有序的区域城镇体系;三种K值制约下的区域城镇等级体系及其结构是不同的;3种原则下的K值――市场原则下的K值:K=3;交通原则下的K值:K=4;行政原则下的K值:K=7。