清华大学建筑设计研究院办公楼

- 格式:pdf

- 大小:398.49 KB

- 文档页数:5

30世界建筑 2006/05清华大学建筑学院院馆(以下简称建馆)位于清华大学主楼前广场建筑群中,建成于1990年代。

建筑分为南楼、北楼、中楼3个部分,均为5层。

其中中楼和南楼为建筑学院所属,北楼为继续教育学院使用。

3部分呈U字形布局,中间围合出一个向东开口的三合院,而刚建成不久的节能楼,将东侧的开口遮挡了一半,进一步加强了内院空间的围合感。

目前,这个内院除承担少量的交通功能以外,很少有人使用。

南楼和北楼均是中间走廊、两边教室的空间布局方式;中楼内为较大的公共空间,如报告厅、多功能厅、图书馆等。

整个建筑界面封闭,空间之间缺乏联系。

3年前的一次改造,打通了所有的学生专教,但却出现空间缺乏私密性、资源分配不均以及难以管理等问题。

建筑系馆不同于一般的教学建筑。

首先,专用教室是建筑系独有的教室类型,学生们在设计教室中进行设计、制图、绘画、做模型等活动,需要有良好的工作环境和学习氛围。

其次,建筑学专业教学需要进行作品交流,因此建筑系应有足够的图纸和模型展示空间。

第三,在空间上,建筑系馆是学生理解和体验空间的最方便、最直接的地方;同时,在细部上,建筑系馆的每个细节都可能对启蒙中的学生产生深刻的影响。

因此,在某种意义上,它是一种标准,是学生们学习设计的参照物。

而目前建馆由于建造初期资金短缺,设计概念很难全面达到上述要求,加之建筑学院学生人数已比10年前增加近一倍,现有面积已远不能满足需求。

面对这种现状,我们不想对历史作简单的价值评判,而是希望能以客观的角度对一个过去时代的产物进行反思、理解和创作,希冀带出一个新时代的信息。

在改造设计中,我们最关心的是“问题”,认识“问题”的过程,及批判地探求解决“问题”的方法。

通过前期的调研,我们发现问题主要集中在这几个方面:1. 设计教室(Studio):建馆目前的设计教室十分拥挤杂乱,人均面积约2.7m2。

由于教室私密性较差,许多的同学用隔板将自己的座位围合起来,更显得狭小混乱。

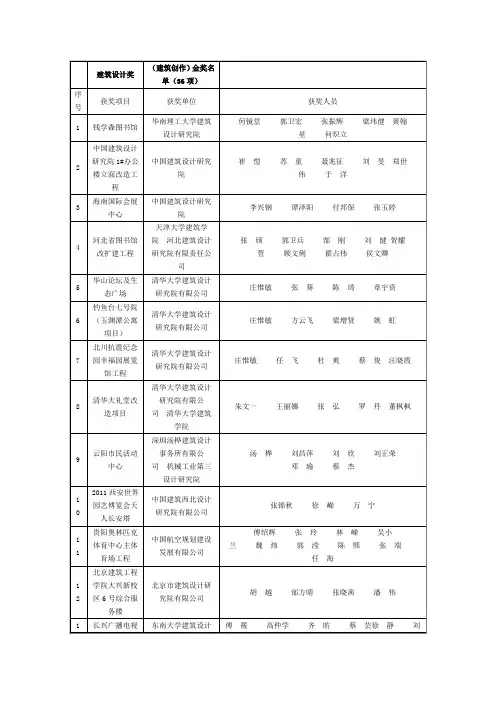

清华大学建筑设计研究院中国建筑学会2017-2018年度建筑设计奖•青年 建筑师奖获奖人侧记Record of THAD Winners of 2017-2018 ASC Architectural Design Award, Young Architect Award庞凌波,叶扬/PANG Lingbo, YE Yang在中国建筑学会2017-2018年度建筑设计奖 评选结果中,清华大学建筑设计研究院(简称“清华院”)荣获14项2017-2018年度建筑设计奖, 其中包括序年建筑师奖3项,获奖人分别为关肇邺工作空主持建筑师程晓喜、第一分院建筑设计一所所长方云E 和建筑专业四所副所长李匡 就此,《世界住筑》炖3位获奖人分别进行了乍订几程晓弭:教学与实践相长W A :您的教育背景及进入清华院的过程是怎样的?程晓M :我从19W 年进入清华大学建筑学院读本科开始,到后来读直博,做博士后研处,山到留校任 教,除了中间在羌国做厉问学者的一年之外,已经亦沾华度过了 23年。

我从小就喜欢画画,小时候也考虑过去渎工艺羌院,,但我们所接受的教育更强调人话一壯不是完 金为门'1我实现,而是要为社会做更多的必献‘•所以朮尺7:我选择了建筑芳业,觉得门己应该做一个 住设者,仃“安得广廈干万间”的社会理想"特別是跟随关笊邺先生朮研究生之后,关先生的为人治弋树 <」'肉样,关门弟子的氛用乂牯別好•不 知不觉就坚持到了今天"沾华院早期和建筑学院的区分没仃那么严格我开始读研的2000年左右,淸华院办公述齐述筑系后来清华设计院设计中心楼建成,设计院才独立出去。

那旳候建筑学院和消华院足很亲密的关系,而研究生读研期训主耍就足跟杵导帅做实践 项目"所以,我从读硏开始跟随关先生做的很多淸 华校同的设计和研究项目都是和设计院合作完成的因为教育部统一规宦所有高校教师的辺筑师注册资质都属于门己肓校的设计院,所以沼校任教的 同时我也算进入了沽华院的关策邺建筑工作空它是建筑单专业的工作室,匸用项目通常是和设计院 的第三分院配合完成的"WA :您设计的第一个项目是什么?用晓M :我参与设计的第一个实际项目足2()()1年海南大学的第二教学楼和办公楼设计。

浅谈办公建筑节能设计中图分类号:te08 文献标识码:a 文章编号:早在20世纪70年代,建筑节能概念就被正式提出。

建筑节能的中心是减少建筑耗能,提高建筑中的能源利用效率。

同时,建筑节能需以不影响人们感觉舒适度为前提,即室温冬季不低于18摄氏度,夏季不高于26摄氏度。

我国人口众多,建设量巨大,建筑能耗在社会总能耗中占有相当大的比重。

目前,我国建筑能耗已接近社会总能耗的1/3。

而办公建筑是公共建筑中建设量最大的,并且其在一定程度上能够表征其他类型公共建筑的特点,因此对于办公建筑节能设计的相关问题研究显得意义重大。

1能源消耗的影响因素(1)舒适度要求的提高。

随着社会的发展,人们对办公环境舒适度的要求越来越高,这必然会增加办公建筑的能源消耗。

随着社会的不断发展,人们对办公环境的要求在不断上升,相应的能耗也在增加。

(2)节能方法的单一。

在目前的节能设计中,往往只注重围护结构的节能,而缺乏整体的节能构思。

现代建筑尤其是办公建筑,影响其能耗的因素主要有三个方面:建筑设计、服务设计、人员活动。

围护结构只是建筑设计中的一部分,其中建筑的选址、体形系数、平面功能、自然通风和采光等对建筑能耗有较大的影响,另外,设备性能和人员活动对建筑的能耗也有很大影响。

现在的节能方法往往容易忽略对这些因素的综合考虑。

(3)节能的片面性。

建筑的能耗在狭义上是指在建筑物建成以后,在使用过程中每年消耗能源的总和,主要包括在采暖、空调、通风、照明、电器、热水供应等方面所消耗的能源,即建筑的使用能耗;在广义上是指包括建筑材料、构配件、设备的生产和运输,以及建筑建造、使用和拆除四个环节中能耗的总和。

在建筑材料、零部件和体系生产中消耗的能源,称为“潜在能源”;在建筑材料和零配件的装配和运输到建筑地点的过程中消耗的能源,称为“灰色能源”;在建筑物的建造过程中消耗的能源,称为“导出能源”;在建筑物的运转与其使用者的设施与装修中消耗的能源,称为“运行能源”;建筑物在其维修、改建与最终的解体过程中也会消耗能源。

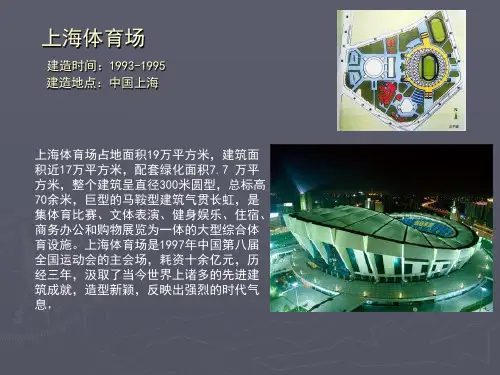

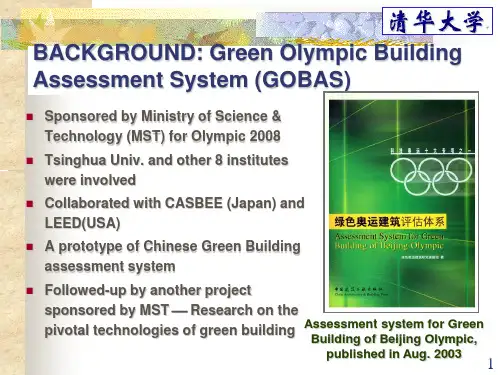

6建筑创作 2002/10 2000年9月在悉尼举行的第27届奥运会给世人留下了很多美好的回忆,而对于建筑界来说,更大的触动是悉尼人将这盛大的运动会赋予了“绿色奥运”的理念。

这次悉尼奥运场馆是由一家专门从事环保设计的公司负责奥运会一切设施的环保设计,因此有了把碎木屑、稻草压成再生板用作隔墙板、把太阳能蓄电池用在奥林匹克大道路灯的夜间照明、收集雨水用来浇灌花园、甚至把几座垃圾山变成鲜花盛开的公园的种种奇思妙想,悉尼人对“绿色奥运”的理解的确给人很多的启发。

当人类终于意识到社会的发展与自然界的发展的地位是同等重要时,一个尊重自然、关注环境、创造健康的生活方式的浪潮正在兴起。

在“可持续发展”的前提下,建设生态型的绿色建筑是社会发展的必然趋势。

“生态型建筑”是指在“可持续发展”的前提下,合理利用自然资源、创造健康舒适的室内环境的建筑。

早在上世纪六、七十年代,随着生态学的迅速发展,生态建筑就已经在人居环境方面进行了大量的研究和实践。

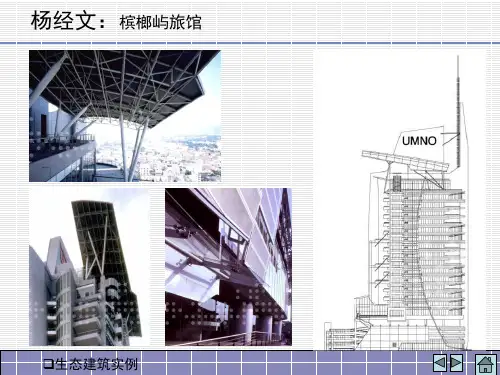

近一、二十年来一批大、中型生态建筑在英国、德国、马来西亚等国相继建成使用,而在我国一些中小型住宅建筑中,设计师们也一直在尝试着各种各样墙体的改革、太阳能的利用以及各种环保材料的应用等等,但由于设计理念、资金以及其他多方面因素的影响,发展还是缓慢的,尤其是将“生态型建筑”的设计理念用于大中型建筑中,几乎是空白。

1999年12月由清华大学建筑设计研究院设计的一座绿色办公楼——清华大学设计中心楼(伍舜德楼)“清华大学设计中心楼(伍舜德楼)”是国内第一个将“生态型建筑”的理念用于办公楼设计的尝试。

此项工程首开了“绿色办公楼”的先河,尽管也存在着这样那样的问题,但是这毕竟是迈出了勇敢的一步,为我国“生态型建筑”的发展积累了宝贵的经验。

该项设计在1999年首都规划设计汇报展展出时,获得北京市“十佳”建筑设计方案奖及北京市建筑艺术创作优秀设计方案二等奖。

“清华大学设计中心楼(伍舜德楼)”(以下简称设计楼)位于清华大学校园内。

我国建筑设计研究院历史建筑研究所办公地点一、概述我国建筑设计研究院历史建筑研究所是我国乃至世界上颇具盛名的建筑研究机构之一,其在历史建筑保护与研究领域拥有广泛的影响力和声誉。

作为该研究所的办公地点,其空间环境和建筑设计也具有相当的重要性。

本文将就我国建筑设计研究院历史建筑研究所办公地点进行探讨,并对其所在地的环境、建筑风格、配套设施进行详细分析。

二、地理位置我国建筑设计研究院历史建筑研究所办公地点位于北京市海淀区,毗邻知名的清华大学和北京大学。

其地理位置优越,交通便利,环境优美,为科研人员提供了良好的工作环境和生活条件。

其毗邻两所著名高校,也为研究所的人才引进和学术交流提供了便利。

三、建筑设计我国建筑设计研究院历史建筑研究所的办公地点建筑设计充分体现了我国传统建筑风格与现代设计理念的结合。

建筑外观简洁大方,采用了我国传统的斗拱结构和仿古建筑的造型,同时又融入了现代建筑的材料和技术,使建筑整体显得历史与未来相得益彰。

建筑内部空间设计合理,充分满足了研究人员的工作需求,同时布局合理,通风采光良好,办公环境舒适。

四、配套设施我国建筑设计研究院历史建筑研究所的办公地点配套设施完备,包括会议室、图书馆、实验室等。

会议室设施齐全,配备了先进的多媒体设备,能够满足不同规模的学术交流和会议需求。

图书馆拥有丰富的历史建筑文献和专业书籍,为研究人员提供了广阔的知识储备和学术资源。

实验室配备了先进的设备和仪器,满足了研究所对于历史建筑材料和结构的分析和研究需求。

五、环境优美我国建筑设计研究院历史建筑研究所的办公地点周围环境优美,绿树成荫,空气清新。

其地理位置毗邻清华大学和北京大学,周边文化氛围浓厚,人文历史深厚,为研究所的学术研究和学术交流提供了丰富的资源和背景。

办公地点周边还有多家餐饮和购物场所,为研究所工作人员的生活提供了便利。

六、总结我国建筑设计研究院历史建筑研究所办公地点作为著名的建筑研究机构的办公场所,其地理位置优越,建筑设计典雅,配套设施完备,环境优美,为研究所的学术研究和工作提供了良好的条件和保障。

探讨建筑设计存在的问题及解决对策【摘要】当前,建筑设计千篇一律,存在问题越来越多,随着经济水平的逐步提高,在物质方面的需求不断被满足,设计水平急需提高。

本文在结合实际的基础上,坚持可持续发展的原則,全面的透析了住宅建筑设计的理念,为建筑史土的发展奠定了坚强的垫脚石。

【关键词】绿色住宅;经济水平;建筑文化建筑设计是指建筑物在建造之前,设计者按照建设任务,把施工过程和使用过程中所存在的或可能发生的问题,事先作好通盘的设想,拟定好解决这些问题的办法、方案,用图纸和文件表达出来。

建筑设计时备料、施工组织工作和各工种在制作、建造工作中互相配合协作的共同依据,目的是为了在预定的投资限额范围内,使工程能够按照周密考虑的预定方案顺利进行。

同时,使建成的建筑物充分满足使用者和社会所期望的各种要求。

所以说建筑设计是一种需要有预见性的工作,要预见到拟建建筑物存在的和可能发生的各种问题。

这种预见,往往是随着设计过程的进展而逐步清晰、逐步深化的。

1生态住宅的定义在国际上,生态住宅也被称为绿色住宅、生态住宅以及可持续发展住宅。

它是以可持续发展为指导思想,在“以人为本”的基础上,利用自然条件和人工手段创造一个有利于人们舒适、健康的生活环境。

生态住宅小区是一个技术与自然达到充分融合,各种资源的利用最有效,环境清洁、优美、舒适,可大大降低因自然灾害、生态环境破坏或暂时失衡等影响而产生的各种风险,有利于提高小区文明程度的稳定、协调、持续发展的人工复合系统。

同时生态住宅立足于节约能源和保护环境两大课题,所关注的不仅是节约不可再生能源和利用可再生洁净能源,还涉及节约资源、减少废弃物污染及材料的可降解和循环使用等。

2我国生态住宅的建设现状2.1生态住宅的核心是绿色生态住宅,我国对此也制订了相关技术原则与建设标准。

首次明确指出了“绿色生态小区”的概念、内涵和技术原则,要求住宅在能源、水、电、气、声、光、热环境及绿化、废弃物处理、建筑材料9方面符合国家有关的定性定量指标,提出了相关技术手段,保护、利用、防御自然,做到与环境共生,节约能源,创造循环再生型的建筑生涯,提供舒适健康的环境。

北大清华校史介绍清华大学的建校历史。

清华大学创办于1911年,初名清华学堂,是一所留美预备学校,位于北京西北郊的名胜园林区,明朝时是一个私家园林,清朝时是皇家园林的一部分,叫做熙春园,是康熙皇帝的行宫。

道光年间,把熙春园分为两个部分,西边的一部分取名近春园,东边的还是叫熙春园。

后来咸丰皇帝即位,把熙春园改名为清华园。

这就是我们今天清华园的由来。

(北大、清华校史介绍)1900年,八国联军侵华,清政府遭到惨败,于1901年与八国联军签订了丧权辱国的《辛丑条约》,条约规定清政府必须向列强赔偿白银4.5亿两,分39年还清。

当时一个美国政府就得到了3200万两,美国政府觉得赔款较多,决定拿出一半赔款在中国培养留美学生。

1908年,中美两国达成协议,决定成立留没预备学校,校址选在清华园,经兼管学院和外交部的军机大臣叶赫那拉氏(慈禧太后的姓氏)那桐批准,于1909年开始兴建校舍,1911年4月29日正式开学,取名清华学堂。

辛亥革命后,清华学堂改名清华学校。

知道1925年清华学校才开始正式招收本科生,当时设立了留美预备部、大学部、国学院研究部,开始由一所留美预备校逐步向完全的综合型大学过度。

1928年,国立清华大学才算正式成立,1931年到1937奶奶是清华史上最辉煌的时期。

梅贻琦任校长,开始广聘名师,实行民主治校,而且还建立了我国工程教育史上有重要意义的清华工学院。

1937年,“七七”事变之后,北平很不安全,北京大学,清华大学,天津南开大学纷纷南迁长沙,后又转到云南昆明组建临时“西南联合大学”,抗日战争持续八年,西南联大持续了八年,当时条件非常艰苦,是出人才最多的时期之一。

西南联大汇各校菁华,以刚毅坚卓维系中华教育命脉,在此精神的激励下,培养了如诺贝尔获奖者杨振宁、李振道,两弹元勋邓稼先,文学家闻一多、朱自清等名人。

(清华大学、清华文化简介)抗战胜利以后,1952年,全国高校院系调整,清华大学响应国家号召,调出农、文、理、法等学科。

清华大学建筑设计研究院办公楼设计楼从1997年开始进行策划,按照设计意图可归纳成缓冲层策略,利用自然能源策略,健康无害策略和整体设计策略。

针对绿色化目标,设计小组在建筑设计和设备采用了多层次的设计策略,在遮阳、防晒、隔热、通风、节电、节水、利用太阳能、楼宇自动化、绿化引入室内采取大量具体措施。

总体设计介绍:

设计楼建筑平面基本呈长方形,设计紧凑、完整减少了冬季建筑

的热损失。

长轴为东西方向,楼、电梯间与门庭、会议室等非主要工作室,布置在建筑的东西两侧,缓解了东西日照对主要工作区域的影响。

工作空间划分为大开间开敞式设计工作室区域与小开间办公室,其可以根据不同功能需要加以安排,使工作室的布置具有一定的灵活性。

建筑南向是一个3层高的绿化中庭,不但能为员工提供一个生机勃勃的良好景观与休息活动空间,而且可以有效地缓解外部环境对办公空间的影响。

缓冲层策略:热缓冲中庭(边庭)

在的设计中比较明显的算是在南向的一个体积较大的绿化中庭。

虽然那只是一个位于建筑南部的边庭,但是其物理功能内涵较之传统的位于建筑内心的中庭要丰富。

其基本概念如图所示:在冬季,该中庭是一个全封闭的大暖房。

在“温室作用”下,成为大开间办公环境的热缓冲层,有效地改善了办公室热环境并节省供暖的能耗。

在过渡季节,它是一个开敞空间,室内和室外保持良好的空气流通,有效的改善了工作室的小气候。

在夏天,中庭南窗的百页遮阳板系统能有效的遮蔽直射阳光,使中庭成为了一个巨大的凉棚。

中庭南侧为全玻璃外墙,上部开设了天窗,从而利用中庭顶部的反射装饰板,保证开敞办公室的天然光利用。

设计小组还认为中间的“光廊”采用了一部分天空光线,帮助提高设计室的天光照度。

缓冲层策略:防晒墙与架空屋顶

确定采用缓冲层的概念,即在西向设计一面大尺度的防晒墙,这面由混凝土制成的防晒墙完全与建筑脱开,在夏季与过渡季节,可以完全遮挡西晒的直射阳光。

同时防晒墙与建筑主体之间的空隙(4.5m宽)还有利于室内空气的流通(拔风作用)并可保证主体建筑室内的均匀天光照明。

在冬季,防晒墙能有效的遮挡西北风,在阳光照度大的天气甚至还能积蓄热量而成为一个蓄热体,在建筑西侧形成一个热保护层,从而有效缓解外部气温对建筑内部的影响。

该建筑缓冲层概念的另一个重要体现是架空“天棚”的设计

利用自然能源策略

太阳能的利用:

使用一部分太阳能光电板为设计楼的报告厅的照明与电器系统提供电能。

健康化、无害化策略

自然通风:设计的基本思路是利用大开间办公室与北侧办公室之间的吹拔空间顶部空气的加热所长生的烟囱效应,在热压和风压的共同作用下,利用自然通风提供一个健康舒适的内部工作环境,并且达到建筑节能与改善室内空气品质。