地震反应谱的概念

- 格式:pdf

- 大小:2.79 MB

- 文档页数:11

场地基本地震动加速度反应谱地震是指地球地壳发生的剧烈震动现象,是地球内部能量的释放。

地震造成的损害主要包括房屋倒塌、桥梁断裂、道路破坏等。

为了提高地震安全性,设计工程师需要对地震动进行评估和分析。

地震动加速度是地震中最重要的参数之一,用来描述地震引起的结构响应情况。

地震动加速度反应谱是衡量地震波动强度与时间的函数关系,反应了地震波动频谱与结构振动响应特性之间的关系。

地震动加速度反应谱包含了地震那些频率和幅值上的信息,是一种描述地震动势图中不同频率上加速度的最大值的计算工具。

它以频率为横坐标,以加速度为纵坐标,可以清楚展示结构在不同频率下的响应情况。

通常,反应谱可以绘制为加速度反应谱、速度反应谱和位移反应谱。

在设计地震安全性时,要利用地震动加速度反应谱进行结构响应的分析和设计,以确保结构在地震中的安全性能。

设计工程师通常使用地震动加速度反应谱来确定结构的抗震需求,并据此进行设计计算。

地震动加速度反应谱的制作主要有两种方法:一是基于地震监测仪器观测到的地震波数据,通过进行数据处理和分析得到加速度反应谱;二是采用基于地震波合成的方法,结合地震波动理论和结构响应理论,通过计算得到加速度反应谱。

地震动加速度反应谱的形状和大小与地震波的特点及土壤的特性密切相关。

一般来说,地震动加速度反应谱具有两个特点:一是在低频段呈现出一个明显的峰值,通常称为主频峰,代表了地震动的主要能量;二是在高频段逐渐衰减,这是由于土壤的阻尼效应导致的。

地震动加速度反应谱在地震工程设计中有着广泛的应用。

通过地震动加速度反应谱的分析,可以确定结构在不同频率下的最大响应加速度,据此进行结构的设计,并预测结构在地震中的响应情况。

在设计地震安全性时,通常会制定相应的抗震设防标准。

抗震设防标准规定了不同结构类型所需要满足的抗震要求,以及对应的地震烈度等级。

根据抗震设防标准,可以确定结构的抗震需求,并根据加速度反应谱对结构进行设计。

总之,地震动加速度反应谱是一种用于评估地震动强度和结构响应的重要工具。

地震波截取长度反应谱

地震波的截取长度和反应谱是与地震工程和结构分析相关的两个概念。

1. 地震波截取长度: 地震波截取长度指的是在进行结构动力学分析时,使用的地震波信号的时间长度。

通常,地震波的记录是一个时间序列,而在结构动力学分析中,为了简化计算,常常只截取地震波记录中的一个较短时间段进行分析。

截取长度的选择涉及到结构的固有周期、结构的振型数目以及分析的频率范围等因素。

较长的截取长度可以提供更多的频率信息,但也可能增加计算的复杂性。

在一些情况下,可以通过对地震波进行快速傅里叶变换(FFT)来获得频率信息,从而在频域上进行结构动力学分析。

2. 反应谱: 反应谱是一种描述结构在地震作用下响应的工具,它是结构加速度、速度或位移与时间的函数。

反应谱通常以频率为自变量,显示在不同频率下结构的最大响应。

地震反应谱有加速度反应谱、速度反应谱和位移反应谱等。

这些反应谱可以用于评估结构在不同地震波作用下的性能,为结构设计提供参考。

在结构分析中,通常会选择合适的地震波截取长度,然后使用结构的物理参数和地震波输入,计算结构的响应谱,以评估结构在地震中的性能。

选择适当的截取长度和分析方法是结构动力学分析中的重要问题,需要综合考虑结构的特性和分析的要求。

1。

抗震设计中反应谱的应用一.什么就是反应谱理论在房屋工程抗震研究中,反应谱就是重要的计算由结构动力特性所产生共振效应的方法。

它的书面定义就是“在给定的地震加速度作用期间内,单质点体系的最大位移反应、速度反应与加速度反应随质点自振周期变化的曲线。

用作计算在地震作用下结构的内力与变形”,反应谱理论考虑了结构动力特性与地震动特性之间的动力关系,通过反应谱来计算由结构动力特性(自振周期、振型与阻尼)所产生的共振效应,但其计算公式仍保留了早期静力理论的形式。

地震时结构所受的最大水平基底剪力,即总水平地震作用为:FEK = kβ(T)G式中,k为地震系数,β(T)则就是加速度反应谱Sa(T)与地震动最大加速度a的比值,它表示地震时结构振动加速度的放大倍数。

β(T)=Sa(T)/a反应谱理论建立在以下基本假定的基础上:1)结构的地震反应就是线弹性的,可以采用叠加原理进行振型组合;2)结构物所有支承处的地震动完全相同:3)结构物最不利地震反应为其最大地震反应:4)地震动的过程就是平稳随机过程。

二.实际房屋抗震设计中的应用为了进行建筑结构的抗震设计,必须首先求得地震作用下建筑结构各构件的内力。

一般而言,求解建筑结构在地震作用下构件内力的方法主要有两种,一种就是建立比较精确的动力学模型进行动力时程分析计算,这种方法比较费时费力,其精确度取决于动力学模型的准确性与所选取地震波就是否适当,并且对于工程技术人员来说,这种方法不易掌握;第二种方法就是根据地震作用下建筑结构的加速度反映,求出该结构体系的惯性力,将此惯性力作为一种反映地震影响的等效力,即地震作用,然后进行抗震计算,抗震规范实际上采用了第二种方法,即地震作用反应谱法。

实践也证明此方法更适合工程技术人员采用。

由于目前抗震规范中的地震作用反应谱仅考虑结构发生弹性变形情况下所得的反应谱,因此当结构某些部位发生非线性变形时,抗震规范中的反应谱就不能适用,而应采用弹塑性反应谱来进行计算。

地震响应的反应谱法与时程分析比较地震响应分析是地震工程领域中一项重要的研究内容,用于描述地震荷载对结构物产生的动态响应。

常用的地震响应分析方法有反应谱法和时程分析法。

反应谱法和时程分析法在地震响应分析中各有优缺点,本文将对两种方法进行比较。

首先,反应谱法是一种基于地震输入和结构特性的简化方法,适用于结构相对简单、不涉及复杂非线性行为的分析。

反应谱法通过建立结构的响应谱与地震输入谱进行比较,确定结构的最大响应,并用于设计结构的抗震能力。

反应谱法的优点在于简化计算过程,能够提供结构的峰值加速度、速度以及位移等重要参数。

同时,反应谱法可以通过改变地震输入谱来研究结构的响应变化情况,从而进行参数分析和优化设计。

然而,反应谱法也有一些缺点,例如只考虑了结构的最大响应,对于结构的时间历史响应和非线性行为的分析能力有限。

相比之下,时程分析法是一种更为精确和全面的地震响应分析方法。

时程分析法基于结构的动力学特性,通过模拟地震波在结构上的传播和结构的动力响应,计算出结构各个时刻的加速度、速度和位移等响应参数。

时程分析法适用于复杂结构和涉及非线性行为的分析,能够提供结构的详细时程响应,并能够考虑结构的动力参数变化和非线性效应。

时程分析法的优点在于可以全面考虑结构的动态响应特性,对于复杂结构和高等级抗震设计具有更好的适应性。

然而,时程分析法需要大量的计算资源和长时间的计算周期,对于大型结构和大规模的地震模拟较为困难,并且需要考虑更多的输入参数和模型假设,使得计算过程更加复杂和繁琐。

总的来说,反应谱法和时程分析法在地震响应分析中各有优劣。

反应谱法适用于结构相对简单、不涉及复杂非线性行为的分析,计算简化,能够提供结构的峰值响应参数。

时程分析法适用于复杂结构和涉及非线性行为的分析,可以提供更为详细的结构时程响应,但计算复杂度较高。

在实际工程中,根据不同的需求和分析对象,可以选择合适的方法进行地震响应分析。

在抗震设计中,反应谱法常用于结构的初步设计和抗震性能评估,时程分析法常用于重要工程和要求准确分析的结构。

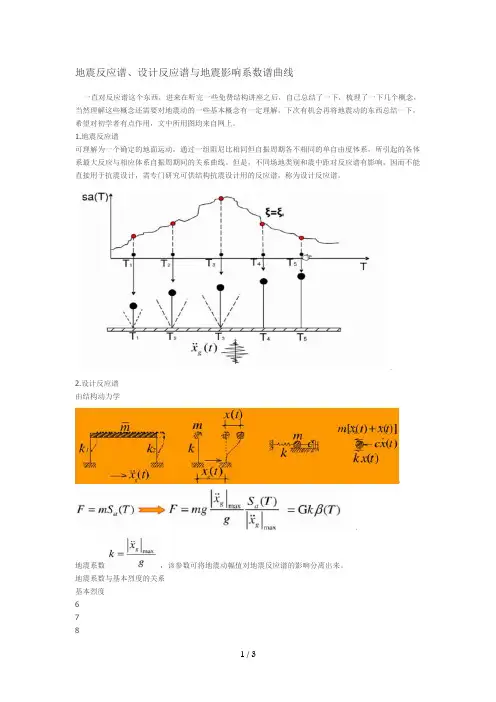

地震反应谱、设计反应谱与地震影响系数谱曲线一直对反应谱这个东西,进来在听完一些免费结构讲座之后,自己总结了一下,梳理了一下几个概念,当然理解这些概念还需要对地震动的一些基本概念有一定理解,下次有机会再将地震动的东西总结一下,希望对初学者有点作用,文中所用图均来自网上。

1.地震反应谱可理解为一个确定的地面运动,通过一组阻尼比相同但自振周期各不相同的单自由度体系,所引起的各体系最大反应与相应体系自振周期间的关系曲线。

但是,不同场地类别和震中距对反应谱有影响,因而不能直接用于抗震设计,需专门研究可供结构抗震设计用的反应谱,称为设计反应谱。

2.设计反应谱由结构动力学地震系数,该参数可将地震动幅值对地震反应谱的影响分离出来。

地震系数与基本烈度的关系基本烈度6789地震系数k0.050.10(0.15)0.20(0.30)0.40(另:本人对其结果很是不解,由后文可知,地震影响系数最大值等于2.25倍的地震系数,而《抗震规范》2010 表5.1.4-1除以2.25后应该为基本烈度6789地震系数k0.0170.0355(0.0533)0.071(0.106)0.142欢迎大家讨论!)动力系数,是体系最大绝对加速度的放大系数特点:a.是一种规则化的地震反应谱,且动力系数不受地震动振幅的影响。

b.与地震反应谱具有相同的性质,受到体系阻尼比,以及地震动频谱(场地条件和震中距)的影响。

调整:1、为了消除阻尼比的影响由于大多数实际建筑结构的阻尼比在0.05左右,取确定的阻尼比然后不同建筑物根据公式相应调整。

2、按场地震中距将地震动记录分类,消除地震动频谱对地震动的影响。

3、计算每一类地震动记录动力系数的平均值考虑类别相同的不同地震动记录动力系数的变异性。

经过上述三条措施后,再将计算得到的β(T)平滑化后,可得到抗震设计采用的动力系数谱曲线。

3.地震影响系数谱曲线反应谱的局限性:不能反映地震的持续时间(加速度幅值)不能考虑多点激励的影响(刚性地基)不能反映建筑物质量和刚度分布的不均匀不能反映多个阻尼的情况不能反映场地条件和卓越周期的影响不能反映低周疲劳的影响不能反映结构周期不确定性的影响。

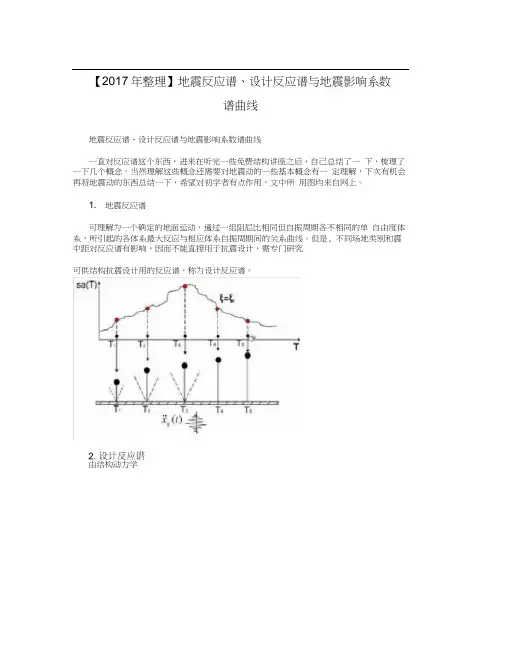

【2017年整理】地震反应谱、设计反应谱与地震影响系数谱曲线地震反应谱、设计反应谱与地震影响系数谱曲线一直对反应谱这个东西,进来在听完一些免费结构讲座之后,自己总结了一下,梳理了一下几个概念,当然理解这些概念还需要对地震动的一些基本概念有一定理解,下次有机会再将地震动的东西总结一下,希望对初学者有点作用,文中所用图均来自网上。

1. 地震反应谱可理解为一个确定的地面运动,通过一组阻尼比相同但自振周期各不相同的单自由度体系,所引起的各体系最大反应与相应体系自振周期间的关系曲线。

但是, 不同场地类别和震中距对反应谱有影响,因而不能直接用于抗震设计,需专门研究可供结构抗震设计用的反应谱,称为设计反应谱。

由结构动力学789地震系数,该参数可将地震动幅值对地震反应谱的影响分离出来。

与基本烈度的关系基本烈度地震系数k0.050.10(0.15)0.20(0.30)0.40(另:本人对其结果很是不解,由后文可知,地震影响系数最大值等于的地震系数,而《抗震规范》2010表5.1.4-1除以2.25后应该为基本烈度地震系数kJt-/ J w *购)地震系数 2.25 倍0.0170.0355(0.0533)0.071(0.106)0.142欢迎大家讨论〜)a 八=动力系数,是体系最大绝对加速度的放大系数特点:a.是一种规则化的地震反应谱,且动力系数不受地震动振幅的影响。

b.与地震反应谱具有相同的性质,受到体系阻尼比,以及地震动频谱(场地条件和震中距)的影响。

调整:1、为了消除阻尼比的影响由于大多数实际建筑结构的阻尼比在0.05左右,取确定的阻尼比然后不同建筑物根据公式相应调整。

2、按场地震中距将地震动记录分类,消除地震动频谱对地震动的影响。

3、计算每一类地震动记录动力系数的平均值考虑类别相同的不同地震动记录动力系数的变异性。

经过上述三条措施后,再将计算得到的P (T)平滑化后,可得到抗震设计采用的动力系数谱曲线。

工e说讣来fl的站力•罠丁厂lit动耕盘阀期.蚣墙豪捋叽酿尼《鳖卓《”联】』3.地震影响系数谱曲线吏汇:反应谱的局限性:不能反映地震的持续时间(加速度幅值)不能考虑多点激励的影响(刚性地基)不能反映建筑物质量和刚度分布的不均匀不能反映多个阻尼的情况不能反映场地条件和卓越周期的影响不能反映低周疲劳的影响不能反映结构周期不确定性的影响1,万,1,千地质测量质量要求表(吉林参考)11,万1,5千1,2千1,千1,万草测1,2千草沉1对地层划分到组或阶,如范围大应进一步二分或三分,确定1.在1,万分成的基础上,按岩层、岩性特一般地段的研究程含矿层或地积其时代,测定其厚度及产状点进一步详细划分岩层,研究岩石的物质成度可低于1,万或成矿有利质岩2.对标志层、成矿有利的岩层在图上的宽度大于1毫米者应扩分、结构、构造特征,胶结物性质,结核体与之相似。

地震设计加速度反应谱的主要参数地震设计加速度反应谱的主要参数地震设计加速度反应谱是用于评估结构在地震作用下的反应的重要工具。

它由一系列关键参数组成,包括峰值加速度、周期、持续时间、阻尼比和形状因子。

这些参数对于理解地震对结构的影响以及为结构设计提供依据都至关重要。

1.峰值加速度峰值加速度是指地震过程中地面最大振动速度与重力加速度的比值。

它反映了地震的最大影响,是地震设计反应谱中最关键的参数之一。

峰值加速度的大小直接影响到结构的地震响应,包括位移、加速度和速度等。

2.周期周期是指地震振动的一个完整的振荡过程所需的时间。

在地震反应谱中,周期通常以单自由度体系的形式表示。

对于特定的地震震动,存在一个与之相关的主周期,这个周期决定了地震反应的主要振型。

3.持续时间持续时间是指地震震动从开始到结束的时间。

这个参数对于评估地震对结构的影响非常重要,因为结构的响应通常与地震的持续时间相关。

一般来说,持续时间越长,结构的地震响应也会越大。

4.阻尼比阻尼比是表示结构在地震震动下消耗能量的比例。

它反映了结构的阻尼特性,即结构在振动过程中如何消耗能量以减少振动的幅度。

阻尼比可以通过实验测定或通过计算得出,对于特定的结构,阻尼比的值可能会有所不同。

5.形状因子形状因子是用于描述地震震动波形形状的参数。

它反映了地震动力的频率成分和相位关系。

形状因子可以通过对地震记录进行分析得到,对于不同的地震震动,形状因子可能会有所不同。

以上是地震设计加速度反应谱的主要参数,它们在评估结构的地震响应和设计结构的地震防护措施方面具有重要作用。

地震加速度反应谱定义地震加速度反应谱是地震工程中最常用的一种地震动强度指标,它是描述地震动力特性的一种特殊函数。

所谓地震反应谱,就是结构物体在地震运动作用下的反应,是地震运动所引起结构物体加速度、速度和位移等参数随时间的变化曲线。

地震反应谱是通过对地震加速度时间历程进行频率分析,得出把每一种频率成分对结构的加速度、速度或位移所产生的贡献都分析出来的曲线。

反应谱表明的是地震运动的强度随频率的变化规律,可以算出结构物体在某一特定频率下的最大响应值,从而为结构物体设计和抗震评价提供依据。

地震反应谱的定义有多种形式,根据设计需要和参数分析要求的不同,可以选择使用不同的定义方式。

一般来说,地震反应谱的定义可以分为时程反应谱、能量反应谱和特征值反应谱等不同类型。

时程反应谱是通过计算地震记录时程与结构物体的响应时程之间的关系,得到的一种地震反应谱。

时程反应谱的计算方法比较复杂,需要进行时域分析和频域分析,取决于地震动的时间历程以及结构物体的动力特性。

能量反应谱是在时程反应谱的基础上,进一步考虑了地震动的能量与振动响应之间的关系,得出的一种反应谱。

能量反应谱可以通过对地震运动频谱进行积分,计算结构物体在某一频率下的能量消耗与输入能量之间的比例,从而得出结构物体在不同频率下的响应能力。

在工程设计中,通常使用的是特征值反应谱,因为它可以比较直观地反映结构物体在不同频率下的响应能力,适合进行结构物体的抗震设计和评估。

在选择地震反应谱时,需要综合考虑设计要求、结构的动力特性和地震活动的历史数据等因素,进行合理的选取和分析。

地震反应谱的意义在于提供了一种衡量地震工程结构物体抗震能力的方法,可以用于评估结构的安全性和稳定性。

在结构物体的设计和施工过程中,需要充分考虑地震反应谱的影响,采取相应的措施加强结构物体的抗震性能,从而保证结构的长期稳定和安全运行。

地震反应谱的应用范围十分广泛,不仅适用于建筑工程、桥梁工程、水利工程等大型结构物体的抗震设计和评估,还可应用于地震动力学研究、地震风险评估和地震预警等方面。

抗震设计中反应谱的应用一.什么是反应谱理论在房屋工程抗震研究中,反应谱是重要的计算由结构动力特性所产生共振效应的方法。

它的书面定义是“在给定的地震加速度作用期间内,单质点体系的最大位移反应、速度反应和加速度反应随质点自振周期变化的曲线。

用作计算在地震作用下结构的内力和变形”,反应谱理论考虑了结构动力特性与地震动特性之间的动力关系,通过反应谱来计算由结构动力特性(自振周期、振型和阻尼)所产生的共振效应,但其计算公式仍保留了早期静力理论的形式。

地震时结构所受的最大水平基底剪力,即总水平地震作用为:FEK = kβ(T)G式中,k为地震系数,β(T)则是加速度反应谱Sa(T)与地震动最大加速度a的比值,它表示地震时结构振动加速度的放大倍数。

β(T)=Sa(T)/a反应谱理论建立在以下基本假定的基础上:1)结构的地震反应是线弹性的,可以采用叠加原理进行振型组合;2)结构物所有支承处的地震动完全相同:3)结构物最不利地震反应为其最大地震反应:4)地震动的过程是平稳随机过程。

二.实际房屋抗震设计中的应用为了进行建筑结构的抗震设计,必须首先求得地震作用下建筑结构各构件的内力。

一般而言,求解建筑结构在地震作用下构件内力的方法主要有两种,一种是建立比较精确的动力学模型进行动力时程分析计算,这种方法比较费时费力,其精确度取决于动力学模型的准确性和所选取地震波是否适当,并且对于工程技术人员来说,这种方法不易掌握;第二种方法是根据地震作用下建筑结构的加速度反映,求出该结构体系的惯性力,将此惯性力作为一种反映地震影响的等效力,即地震作用,然后进行抗震计算,抗震规范实际上采用了第二种方法,即地震作用反应谱法。

实践也证明此方法更适合工程技术人员采用。

由于目前抗震规范中的地震作用反应谱仅考虑结构发生弹性变形情况下所得的反应谱,因此当结构某些部位发生非线性变形时,抗震规范中的反应谱就不能适用,而应采用弹塑性反应谱来进行计算。

因此选用合适的弹塑性反应谱并提出适当的地震作用计算方法在我国抗震设计中具有重要的现实意义。

地震反应谱的特性崔济东(JiDong Cui)(华南理工大学土木与交通学院,广东广州,510640)1反应谱的基本概念(Introduction to Response Spectra)地震动反应谱:单自由度弹性系统对于某个实际地震加速度的最大反应(可以是加速度、速度和位移)和体系的自振特征(自振周期或频率和阻尼比)之间的关系。

前一篇博文《Earthquake Response Spectra地震反应谱》介绍了反应谱和伪反应谱的基本概念,并编制了相应的反应谱计算程序——SPECTR。

本文利用该软件,通过几个实测地震记录的反应谱分析,总结地震反应的一般谱特性。

2本文用到的地震加速度记录(Acceleration Time History Records)2.11999年台湾集集地震记录的加速度记录:(1)加速度记录信息:The Chi-Chi (Taiwan) earthquake of September 20, 1999.Source: PEER Strong Motion databaseRecording station: TCU045Frequency range: 0.02-50.0 HzMaximum Absolute Acceleration: 0.361g(2)加速度时程与相应的速度和位移图2-1 ChiChi地震加速度时程2.21994年美国北岭地震记录的加速度时程:(1)加速度记录信息:The Northridge (USA) earthquake of January 17, 1994.Source: PEER Strong Motion DatabaseRecording station: 090 CDMG STATION 24278Frequency range: 0.12-23.0 HzMaximum Absolute Acceleration: 0.5683g(2)加速度时程与相应的速度和位移作者:崔济东(1988- ),男,结构工程专业,博士研究生。

一、地震反应谱的概念在给定的地震输入下,不同固有周期的地层或结构物将有不同的振动位移反应,这种反应的时程曲线是由多种频率成分组成的振动曲线叫地震反应谱,取对应于不同固有周期的位移时程曲线的最大值作为纵坐标,取所对应的固有的周期为横坐标,由此绘成曲线,供抗震设计中选用在设计周期下的相应振动幅值。

二、地震反应谱在结构地震反应分析理论发展中的作用1940年,美国比奥特(M.A.Biot)教授通过对强地震动记录的研究,首先提出反应谱这一概念,为抗震设计理论进人一个新的发展阶段奠定了基础,20世纪504代初,美网豪斯纳(G.W.Housener)等人发展了这一理论,并在美国加州抗震设计规范中首先采用反复谱概念作为抗震设计理论,以取代静力法。

这一理论至今仍然是我国和世界上许多国家工程结构设计规范中地震作用计算的理论基础。

反应谱理论考虑了结构的动力特性与地震动特性之间的动力关系,并保持了原有的静力理论的简单形式。

按照反应谱理论,单自由度弹性体系的结构物所受的最大地震基底剪力或地震作用为F=FEk=k⋅ββ⋅G式中G——结构的重力荷载代表值k——地震系数β——动力系数,与结构自振周期和阻尼比有关因而上式表明:结构地震作用的大小不仅与地震强度有关,还与结构的动力特性有关。

这也是地震作用区别于一般作用(荷载)的主要特征。

随着震害经验的积累和研究的不断深人,人们逐步认识到建筑场地(包括表层土的动力特性和覆盖层厚度)、震级和震中距对反应谱的影响。

考虑到这些因素,一般抗震规范中都规定了不同的反应谱形状。

利用振型分解原理,可有效地将上述概念用于多质点体系的抗震计算,这就是抗震设计规范中给出的振型分解反应谱法。

它以结构自由振动的N个振型为厂义坐标,将多质点体系的振动分解成n个独立的等效单质点体系的振动,然后利用反应谱概念求出各个(或前几个)振型的地震作用,并按一定的法则进行组合,即可求出结构总的地震作用。

三、从地震动响应推导出地震反应谱曲线对于单自由度弹性体系,通常把惯性力看作一种反映地震对结构体系影响的等效作用,即把动态作用转化为静态作用,并用其最大值来对结构进行抗震验算。