上海方言音系简化的特点和原因

- 格式:doc

- 大小:32.50 KB

- 文档页数:3

上海方言常用语300句一、什么是上海方言上海方言,或称上海话,是中国东部沿海地区最具代表性的方言之一。

它是上海地区的主要语言,也是华东地区通行的语言之一。

上海方言是汉语音系中的一支,属于吴语方言,与其他方言相比具有鲜明的特色和独特的表达方式。

二、上海方言的特点1. 音韵特点上海方言的音韵特点十分显著,与普通话或其他方言相比有明显差异。

常见的特点包括: - 声母清音化:如将普通话的[b]改为[p],[d]改为[t]等。

- 入声完全保留:所有入声韵尾都被保留下来。

- 韵母独特:上海方言的韵母比较丰富,不仅有普通话的韵母,还有一些特殊的韵母,如-ao、-ou等。

2. 词汇特点上海方言的词汇也有一些特点,常见的包括: - 同音字的使用:上海方言中的同音字用于增加韵律和幽默感。

- 二字代词的使用:上海方言中常使用二字代词表示人和物,如”小气鬼”表示吝啬的人。

- 特殊的称谓词:上海方言中有一些特殊的称谓词,如”某某儿”表示某人。

三、上海方言常用语300句以下是一些上海方言的常用语句,供大家参考:1.早晨好 - 早鸟打呼噜2.晚上好 - 晚上的月亮亮晶晶3.谢谢 - 多谢大恩4.不客气 - 不客气的士5.对不起 - 道个歉6.好久不见 - 多年不见7.请问 - 请慢用8.好吃 - 美味赞9.好喝 - 美味佳10.你好 - 您贵姓11.我不知道 - 我数不明白12.祝你好运 - 祈望好事降临13.你好漂亮 - 你好有娃娃脸14.我爱你 - 真心喜爱你15.我很忙 - 我乱糟糟16.你在哪里 - 你现身哪里17.别生气 - 不要通忿气18.你干什么 - 你做乜嘢19.你几岁 - 你老几岁咯20.你是哪国人 - 你是北方品……300.再见 - 有待再会四、上海方言在社交交流中的应用上海方言在社交交流中起着重要的作用,不仅可以加深与当地人的沟通,还能体现出一种亲近感。

以下是上海方言在社交交流中的应用场景:1. 打招呼在上海,人们常用”你好”、“早鸟打呼噜”等独特的打招呼方式,这种方式不仅能够表达对对方的问候,还能够体现出上海人独特的幽默感。

上海方言音系简化的特点和原因钱乃荣一音系简化的特点上海方言音系在20世纪30年代摆脱了发展滞后的松江方言系统的主要特征,成为和苏州方言、嘉兴方言面貌相似的音系;到了七八十年代,又发展成为吴语中音变遥遥领先、声韵调最为简单的音系。

上海话音系160年来不断简化表现出以下几个特点:1.韵母大量合并,同音字增多,同时双音节的词语不断增加。

如:“面”和“米”原来在上海话由不同音变同音,为了避免混淆,上海人把“面”改说成“切面”,现有改为“面条”,于是“去买米”和“去买面条”就又能分清。

又如在老上海话中说“袜”、“绳”、“瓶”、“筷”、“鸭”、“蓝”、“布”、“窗”、“伞”、“腰”、“嘴”、“袋”时,都是单音节词,现今变为“袜子”、“绳子”、“瓶子”、“筷子”、“鸭子”、“篮子/篮头”、“布头”、“窗门”、“洋伞”、“腰眼”、“嘴巴”、“袋袋”,常用双音节词。

那些含字少的声韵母渐渐都归并了,如到70年代以后,只有一个字的韵母“iu(靴)”并入“y(需)”,“i ~(旺)”并入“iÃ(样)”,“uã(横)”并入“uÃ(王)”或“ (恒)”,只有二三个字的“i E(廿)”韵母并入“E(难)”,其声母由“ ”转为“n”,到了90年代,有的失落“ŋ”声母的上海人则把“眼镜”的“眼”和“颜色”的“颜”读成“ i E(廿)”。

2.走吴语音系共同的发展和简化的道路。

吴语其他地方比较通用的音素在上海话的语音变异中取胜,如古老的缩气音为通用的不送气清塞音取代,“dz”母在一些发达地方最早向“z”母合并,在无锡、苏州等地早已完成,但是在上海西边南边如吴江、杭州、绍兴、宁波等多数地方至今还有“dz”母,上海在19世纪末就合并完成。

上海话尖团音合并早于原苏州府大片地区,发生在40-60年代,而苏州话尖团音在80年代才开始合并,世纪末正处于高峰时间。

上海地区(原松江府地域)入声韵是吴语中保留古音最丰富的。

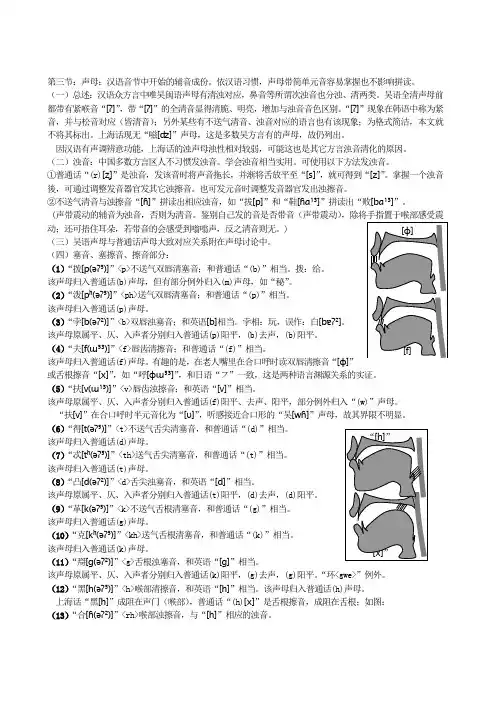

第三节:声母:汉语音节中开始的辅音成份。

依汉语习惯,声母带简单元音容易掌握也不影响拼读。

(一)总述:汉语众方言中唯吴闽语声母有清浊对应,鼻音等所谓次浊音也分浊、清两类。

吴语全清声母前都带有紧喉音“[ʔ]”,带“[ʔ]”的全清音显得清脆、明亮,增加与浊音音色区别。

“[ʔ]”现象在韩语中称为紧音,并与松音对应(皆清音);另外某些有不送气清音、浊音对应的语言也有该现象;为格式简洁,本文就不将其标出。

上海话现无“嗞[ʣ]”声母,这是多数吴方言有的声母,故仍列出。

因汉语有声调辨意功能,上海话的浊声母浊性相对较弱,可能这也是其它方言浊音清化的原因。

(二)浊音:中国多数方言区人不习惯发浊音。

学会浊音相当实用。

可使用以下方法发浊音。

①普通话“(r)[ʐ]”是浊音,发该音时将声音拖长,并渐将舌放平至“[s]”,就可得到“[z]”。

掌握一个浊音後,可通过调整发音器官发其它浊擦音。

也可发元音时调整发音器官发出浊擦音。

②不送气清音与浊擦音“[ɦ]”拼读出相应浊音,如“拔[p]”和“鞋[ɦɑ¹³]”拼读出“败[b ɑ¹³]”。

(声带震动的辅音为浊音,否则为清音。

鉴别自己发的音是否带音(声带震动)动;还可捂住耳朵,若带音的会感受到嗡嗡声,反之清音则无。

) (三)吴语声母与普通话声母大致对应关系附在声母讨论中。

(四)塞音、塞擦音、擦音部分: (1)“拨[p(əʔ⁵)]”<p>不送气双唇清塞音;和普通话“(b)”相当。

拨:给。

该声母归入普通话(b)声母,但有部分例外归入(m)声母,如“秘”。

(2)“泼[pʰ(əʔ⁵)]”<ph>送气双唇清塞音;和普通话“(p)”相当。

该声母归入普通话(p)声母。

(3)“孛[b(əʔ²)]”<b>双唇浊塞音;和英语[b]相当。

孛相:玩,误作:白[b ɐʔ²]。

该声母原属平、仄、入声者分别归入普通话(p)阳平,(b)去声,(b)阳平。

解码上海方言解码上海方言日期:2016-10-14 作者:陈忠敏来源:文汇报陈忠敏上海地区的方言可根据声调的调类分合及调值特点分为五个区:市中心方言区、崇明方言区、嘉定方言区、松江方言区和练塘方言区。

由于170年来独特的政治、经济、文化、移民等因素,造成了市中心方言跟周围的松江方言区的方言的发展不平衡,市中心方言的演变速度要快得多,其间最主要受两波势力的影响:19世纪末到20世纪三四十年代是受地区权威话苏州话的影响最深,20世纪六十年代以后则是受普通话的影响最为深刻。

上海地区方言分布概况上海话,俗称“上海闲话”,属吴语太湖片苏(苏州)沪(上海)嘉(嘉兴)小片方言。

全市总面积6340.50平方千米,2015年末上海全市常住人口总数为2415.27万人。

如此众多的人生活在一定范围的空间,所说的话自然有差异。

根据笔者上世纪八十年代末九十年代初的调查研究,上海地区的方言可根据声调的调类分合及调值特点分为五个区:市中心方言区、崇明方言区、嘉定方言区、松江方言区和练塘方言区。

市中心方言区指上海市中心区范围内的上海话。

崇明方言区范围包括崇明岛及长兴、横沙岛内的方言。

嘉定方言区范围包括今嘉定行政区的大部、宝山行政区大部,北界沿长江跟崇明分割,南界沿古松江走道与松江方言区相交。

练塘方言区范围包括青浦区西南的练塘乡镇、小蒸乡、蒸淀乡、西岑乡、莲盛乡、金泽乡、商榻乡等八个乡镇所说的方言。

其余都是松江方言区的范围。

松江方言区覆盖面积最广,再可分为三小区:松江小区、上海小区、浦东小区。

上述方言分区是按方言的声调特征,即古调类在今方言里的分合情况作为标准来划分的。

根据历史语言学关于语言(方言)谱系分类的原则,语言(方言)分类要选择具有代表性的重要语音结构性特征作为分类或分区的标准。

特征的重要性体现在四方面:第一,是一个语言封闭类中的语音结构性特征,而不是开放类的词汇特征;第二,要用出现频率高的语言特征;第三,本地人的语感明显的特征;第四,要选择简便又具有可操作性的特征。

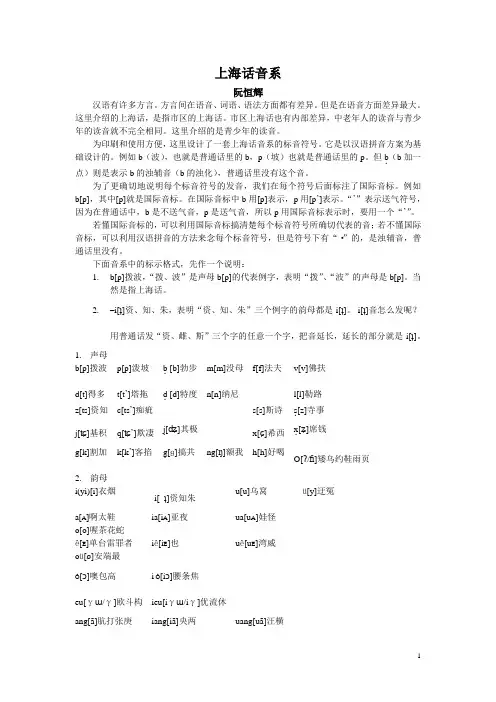

上海话音系阮恒辉汉语有许多方言。

方言间在语音、词语、语法方面都有差异。

但是在语音方面差异最大。

这里介绍的上海话,是指市区的上海话。

市区上海话也有内部差异,中老年人的读音与青少年的读音就不完全相同。

这里介绍的是青少年的读音。

为印刷和使用方便,这里设计了一套上海话音系的标音符号。

它是以汉语拼音方案为基础设计的。

例如b(波),也就是普通话里的b,p(坡)也就是普通话里的p。

但b.(b加一点)则是表示b的浊辅音(b的浊化),普通话里没有这个音。

为了更确切地说明每个标音符号的发音,我们在每个符号后面标注了国际音标。

例如b[p],其中[p]就是国际音标。

在国际音标中b用[p]表示,p用[p’]表示。

“’”表示送气符号,因为在普通话中,b是不送气音,p是送气音,所以p用国际音标表示时,要用一个“’”。

若懂国际音标的,可以利用国际音标搞清楚每个标音符号所确切代表的音;若不懂国际音标,可以利用汉语拼音的方法来念每个标音符号,但是符号下有“·”的,是浊辅音,普通话里没有。

下面音系中的标示格式,先作一个说明:1.b[p]拨波,“拨、波”是声母b[p]的代表例字,表明“拨”、“波”的声母是b[p]。

当然是指上海话。

2.–i[ʇ]资、知、朱,表明“资、知、朱”三个例字的韵母都是-i[ʇ]。

-i[ʇ]音怎么发呢?用普通话发“资、雌、斯”三个字的任意一个字,把音延长,延长的部分就是-i[ʇ]。

1.声母b[p]拨波p[p]泼坡b. [b]勃步m[m]没母f[f]法夫v[v]佛扶d[t]得多t[t’]塔拖d. [d]特度n[n]纳尼l[l]勒路z[ts]资知c[ts’]痴疵s[s]斯诗s.[z]寺事j[ʨ]基积q[ʨ’]欺凄j.[ʥ]其极x[ɕ]希西x.[ʑ]席钱g[k]割加k[k’]客掐g.[ɡ]搞共ng[ŋ]额我h[h]好喝O[ʔ/fi]矮乌约鞋雨页2.韵母u[u]乌窝ü[y]迂冤i(yi)[i]衣烟-i[ʇ]资知朱a[A]啊太鞋ia[i A]亚夜ua[u A]娃怪o[o]喔茶花蛇ê[E]单台雷罪者iê[i E]也uê[u E]湾威oü[ø]安端最Ô[ɔ]噢包高i Ô[iɔ]腰条焦eu[γɯ/γ]欧斗构ieu[iγɯ/iγ]优流休ang[ã]肮打张庚iang[iã]央两uang[uã]汪横en[ən]恩争in[in]因英uen[uən]温困ong[oŋ]翁风中iong[ioŋ]雍荣运ak[ɐʔ]鸭压袜墨uak[uɐʔ]挖括骨iek[i Iʔ]噎药雪ok[oʔ]恶角叔iok[ioʔ]郁浴局越血er[ər]而儿尔m[m.]姆n[n.]五鱼午字下“-”是白读,“=”是文读。

上海方言削弱的时代特征方言在我们的生活中无处不在,但是它似乎又在渐渐的远离我们,方言在不断的削弱。

这种削弱,在80后,90后。

00后身上体现的很有时代特征,但是,这种削弱从另一个角度看也是一种发展。

上海方言是自从有了上海浦,有了上海人聚居后就形成了。

在社会不断的发展过程中上海方言也发生了很大的变化。

语言是人们交流的工具,人在不断的变化,语言也就在不断的变化。

每个时代的人有那个时代的特征,语言的变化也就具有时代特征。

80后的人,概括的说,他们将上海话进行“混搭”。

将普通话和上海话“混搭”一起。

随着改革开放大潮的来临,全国各地联系紧密,流动人口增多,这时各地的方言便成了人们互相沟通的障碍。

于是在全国范围内推广普通话。

普通话的推广给全国各地的方言都造成了影响,上海作为改革开放打头阵的城市受的影响颇大。

其体现就是时代气息明显的80后身上,他们的父辈能够说一口流利而标准的上海话,他们也自然而然能将上海话说得流利动听。

但,在时代大背景下,人人都以说一口流利的普通话为荣,人们在正式的场合说普通话,大家交流方便,人也显得大度。

在日常生活中没必要说普通话的时候,人们也会是不是的在语言里加上那么两句普通话。

就像是“伊讲勿来”现在被说成“你讲勿来”时间久了人们就习惯了这样的上海话,也就默许了这样的上海方言。

其实,这就是上海方言的削弱,时代的发展,上海的发展,发展的要求。

上海方言就是在这种要求下被人们不知不觉的削弱。

,不知不觉的演变。

中国的发展刚刚开始,上海方言的削弱性发展也仅仅是个开始。

90后的时代开始了,在这个时代里普通话早已成为本能,对于他们的新的要求是英语,于是他们把英语介入到了上海的方言里。

也就是“洋泾浜”。

然而这个时候的“洋泾浜”确切的说应该叫“新洋泾浜”。

因为英语对上海方言的介入最早并不在此,而是早在十九世纪末,在上海英、法租界的交接处也就是今天上海延安路地段是外国商人聚集的地方,也是洋人和华人相处最为热闹的地段,他们互相交流时以及洋人与下层百姓交流时,中国人不可避免的学会了英文,但是这种英文并不纯正,它带有浓重的上海口音和汉语的味道。

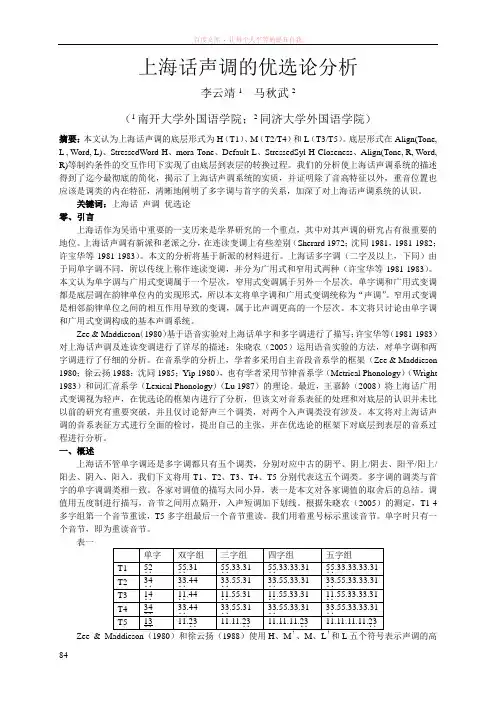

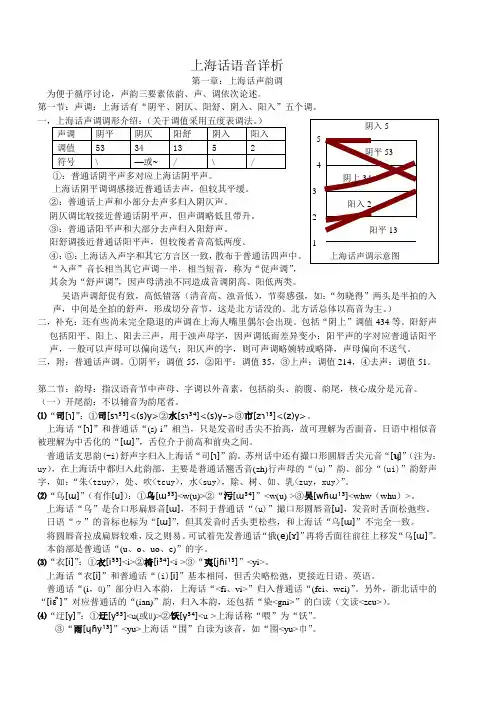

上海话声调的优选论分析李云靖1马秋武2(1南开大学外国语学院;2同济大学外国语学院)摘要:本文认为上海话声调的底层形式为H(T1)、M(T2/T4)和L(T3/T5)。

底层形式在Align(Tone, L , Word, L)、StressedWord-H、mora-Tone、Default-L、StressedSyl-H-Closeness、Align(Tone, R, Word, R)等制约条件的交互作用下实现了由底层到表层的转换过程。

我们的分析使上海话声调系统的描述得到了迄今最彻底的简化,揭示了上海话声调系统的实质,并证明除了音高特征以外,重音位置也应该是调类的内在特征,清晰地阐明了多字调与首字的关系,加深了对上海话声调系统的认识。

关键词:上海话声调优选论零、引言上海话作为吴语中重要的一支历来是学界研究的一个重点,其中对其声调的研究占有很重要的地位。

上海话声调有新派和老派之分,在连读变调上有些差别(Sherard 1972;沈同1981,1981-1982;许宝华等1981-1983)。

本文的分析将基于新派的材料进行。

上海话多字调(二字及以上,下同)由于同单字调不同,所以传统上称作连读变调,并分为广用式和窄用式两种(许宝华等1981-1983)。

本文认为单字调与广用式变调属于一个层次,窄用式变调属于另外一个层次。

单字调和广用式变调都是底层调在韵律单位内的实现形式,所以本文将单字调和广用式变调统称为“声调”。

窄用式变调是相邻韵律单位之间的相互作用导致的变调,属于比声调更高的一个层次。

本文将只讨论由单字调和广用式变调构成的基本声调系统。

Zee & Maddieson(1980)基于语音实验对上海话单字和多字调进行了描写;许宝华等(1981-1983)对上海话声调及连读变调进行了详尽的描述;朱晓农(2005)运用语音实验的方法,对单字调和两字调进行了仔细的分析。

在音系学的分析上,学者多采用自主音段音系学的框架(Zee & Maddieson 1980;徐云扬1988;沈同1985;Yip 1980),也有学者采用节律音系学(Metrical Phonology)(Wright 1983)和词汇音系学(Lexical Phonology)(Lu 1987)的理论。

上海市区话语音一百多年来的演变在一片不大的方言区内,如果外来影响比较均衡,应该说语言演变的速度和方向是大致相同的。

但如果其中的某一地点,短时间内外来移民大量涌入,本地方言的发展、自身演变必然会受到移民方言的冲击,其方言的变化速度和方向也会跟原属同类的周围方言不一致,最终超越周围同类方言而独自发展。

城市方言跟周围乡村方言相比,大多是属于这类性质,所以有人称之为城市方言特征,或城市方言岛。

如果有足够的历时、共时的语言材料,包括移民方言的材料,我们可以观察到城市方言从乡村方言脱离的轨迹,以及受各种外来方言渗透、影响的程度。

上海市中心区(1984年前中心市区十个区的范围)的大部分地区原属松江府上海县的一部分。

市中心南市区的中心地域原是松江府上海县的县城,原县城所说的话也属松江片话(我们将上海地区的方言分为五片:崇明片、嘉定片、松江片、练塘片、市区片。

见许宝华、汤珍珠、陈忠敏1993年文)。

1843年市区被辟为通商口岸,以后的一百多年,外地移民大量涌入。

1852年当时整个上海县当然也包括上海县县城总人口是544413人,一百年以后的1958年,仅市区人口就有6147600人其中本地籍人口只占总人口数的15%(上海市统计局1980)。

可见一百多年来外地移民涌入上海的人口数量是十分惊人的。

尽瞥外地移民及他们的子女来到上海市区后,为了交际的方便都改操本地上海话,但众多来源不一的移民方言在不同程度上起了冲谈土著方言某些特征的作用,移民的母语特征会自觉不自觉地渗透到被习得的方言中去。

这样,上海市区话在原松江片方言底层的基础上迅速交化使原属于吴语临海僻远地区的、发展较为缓慢的、较常州、苏州、宁波、绍兴古老的旧上海市区话在一百多年内一跃而领先,成为吴语诸地点方言中发展最速的新上海市区话。

笔者曾根据上海市区话历时记音材料与四周松江片方言作过比较,开埠前或稍后它们差异非常小,可以说同属松江片方言(陈忠敏1992)。

但到今天,其差异之大,远远超过苏州、宁波等城市与其郊县话的差别。

学说上海话的技巧

《学习上海话技巧》

一、了解上海话的发音特点

1、上海话的发音具有弱读、强读和抑扬顿挫等特点。

在上海话的发音中,一般读“无弱”,部分读“双弱”,极少的字读“双强”,抑扬顿挫是比较重要的一个特点。

2、抑扬顿挫的特点:抑扬顿挫是指上海话读音在发出前有一个上扬的抑制,发出后有一个下降的回音。

3、上海话的发音突出语调的重要性:上海话的发音具有抑扬顿挫的特点,所以在发音时,要特别注意语调的重要性,使发音更加标准规范。

二、注意上海话的知识点

1、重读音节的确定:上海话重读音节的确定,是通过该音节的字母、拼音及语法功能来分析确定的。

2、句子的发音:上海话句子的发音,分为单句的发音、复句的发音、复合句的发音。

句子发音时,要注意重读节,抑扬顿挫,弱读强读,语调及音节节奏等。

3、上海话的口语语气:在学习上海话口语时,要注意不同的语气,以及不同的语气在句子中的使用,使句子发音更加生动、有感染力。

三、练习上海话的方法

1、多练习:学习上海话的过程,千万不要慢条斯理、一气呵成,

一定要多练习,不断边学边练,以得到有效的效果。

2、注意反复:反复练习学习上海话,不仅要对熟悉的句子反复练习,也要不断尝试新句子,以改善语言的表达能力。

3、多模仿:在学习上海话的过程中,多模仿老师的发音和语调,不断效仿,以此培养自己的语感,使自己的上海话发音更加标准、流畅自然。

上海话发音规则

上海话是上海地区的方言,有以下发音规则:

1.声调:上海话有五种声调,分别是阴平、阳平、上声、去声和入声。

其中,阴平和阳平的声调比较平,上声和去声的声调有升降变化,入声的声调比较短促。

2.声母:上海话的声母有20 个,包括双唇音、唇齿音、舌尖音、舌根音、舌面音和零声母。

其中,有些声母的发音与普通话不同,例如“p”在普通话中发音为“p”,在上海话中发音为“b”。

3.韵母:上海话的韵母有46 个,包括单韵母、复韵母和鼻韵母。

其中,有些韵母的发音与普通话不同,例如“e”在普通话中发音为“e”,在上海话中发音为“o”。

4.音节:上海话的音节结构比较简单,一般由声母、韵母和声调组成。

其中,有些音节的发音与普通话不同,例如“ou”在普通话中发音为“ou”,在上海话中发音为“eu”。

需要注意的是,上海话的发音规则比较复杂,不同地区的发音也有所不同。

如果你想学习上海话,可以多听多说,逐渐掌握其发音规则。

1 上海话的特色上海话的历史只有七百多年比苏州话和松江话的历史要短得多但是上海话是一个非常有特色的方言这是由上海独特点地理环境和历史的独特机遇所决定的。

原来上海处于长江三角洲的滩头所谓“上海滩”是对它的最合适当称呼它是远离府治的乡村僻地处于经济发达地域的边缘。

历史上苏州府和嘉兴府是两个大府经济发达文化繁荣松江府却比较落后而上海地区又是在近海滩所以就整个松江地域的方言来说在太湖片里发展是很缓慢地上海方言更为古老。

它保留着许多松江方言留给它的很古老的语音和词语。

然而上海又面临东海碰上了特殊的机遇1843年上海被迫开埠以后成为一个自由发展的租界有相当长时间的市民自治使上海迅速变成一个国际大都市、金融中心庞大移民和高速经济的冲刷使上海话一跃成为太湖片吴语区发展最快的语言。

近一百五十年来上海话和上海这个城市一样突飞猛进上海话中的一些要素在短短的两三代人里就可以看到较重大的变化轨迹这在国内的近代语言发展史上是独一无二点。

概括地说上海话有以下几个明显的特点一新旧交杂语言跨越度远上海虽然只有七百年的历史但是松江地区的人类活动却又六千多年的历史上海的初民从松江移来加上上海地区历史上语言发展缓慢原江南地区语言中不少古老的语音、词语一直保留至今。

比如上海话里“锯子”读如“盖子”、“五虚六肿”中的“虚”读如“嗨”这都是中古早期江东方言在今江南的遗留。

上海话里的“角落”就是“角”、“鸡壳落”中的“壳落”就是“壳”为什么会有两种说法呢这是上古汉语存在复辅音的证明即kl这个复辅音现还遗留于上海话里有时读klo有时分成两个音节读作kolo 有时单辅音化读为ko。

上古有kl这个复辅音还可在汉字的形声字里找到证据。

如“格、胳”的声母现读k“络、洛”的声母现读l。

在老年人的老派语音中“帮”、“端”的声母不是读p、t的而是读一种伴有浓重鼻音的缩气浊音’b、’d这种缩气音现在浙南庆元、仙居等山区才有在壮侗语里还有这种音。

壮族、侗族人都是古越人即古代百越民族的后裔百越语音的缩气音作为一种语言底层还长久保留在上海话的主要声母中。

论上海方言的发展变化上海方言,作为一种江浙地区的吴语方言,随着上海这座城市的发展和演变,也不断地发生着变化。

下面对上海方言的发展变化进行讨论。

首先,上海方言的音变历程。

随着时间的推移,上海方言的音韵发生了许多变化。

比如,上海方言的声母“k”、“g”在发音时已经消失,取而代之的是“h”和“ng”的发音。

而在韵母方面,上海方言中的“e”、“er”、“eng”、“ong”这些发音也相应地发生了变化。

这一系列的音变使得上海方言的语音特征更加独特化。

其次,上海方言的词汇变化。

随着上海这个城市的文化交流和发展,上海方言中出现了越来越多的新词汇,比如“逆风车”、“打卡”、“找茬”、“晒干货”等,这些新词汇极大地丰富了上海方言的词汇库,使得上海方言的表达能力更加精练和准确。

第三,上海方言的语法变化。

随着现代化的发展和文化的多元化,上海方言中的语法结构也在不断的变化。

例如上海方言中的强调句式:“知不知道”、“会不会”、“行不行”等已经成为了上海方言的标志性语法结构。

这种语法结构能够在简短的语言表达中强调重点,表达情感,使得上海方言更加具有个性化、地方化的特色。

最后,在上海方言的演变历程中,还出现了很多双关语。

例如:“上海自来水来自海上”、“上海滩,塘沽滩,坐收渔父之利”等,这些双关语对于传播上海文化、体现上海方言的口语化和生动化、弘扬上海方言的特色尤为重要。

上海方言在不断地发展和变化之中,保留了许多独特的语音、词汇和语法特征。

这些独特的特征展现出了上海方言的民俗风情、文化底蕴和地域特色,成为了上海这座城市文化的重要组成部分。

上海卷评析本文的语言风格

上海卷是一种考试卷的名称,无法评析其语言风格。

如果你指的是上海方言的语言风格,那么上海方言是中国方言中的一种,属于吴语的一支。

上海方言在上海地区广泛使用,具有独特的语音、词汇和语法特点。

从语音特点上看,上海方言的语音较为平坦,声调相对较低。

与普通话相比,上海方言的韵母较多,有更多的声调变化。

在词汇方面,上海方言中有许多特有的词汇,如"嘚瑟"(炫耀)、"扎"(做)等。

此外,上海方言还有一些特殊的语法现象,如"吃饭了没"(吃饭了吗)。

在口语交际中,上海方言常常带有一定的幽默和调侃的色彩,给人一种亲切、活泼的感觉。

在文学作品中,上海方言也常被用来刻画上海地区的生活场景和人物形象,给作品增添了地方特色和鲜明的个性。

总的来说,上海方言的语言风格独特,具有浓厚的地方色彩。

它在声音、词汇和语法等方面与普通话有所区别,给人一种独特的

感觉。

上海方言的语言风格在上海地区有着广泛的应用,是上海地区文化的重要组成部分。

上海人常用沪语缩写

摘要:

1.上海人与沪语缩写

2.沪语缩写的特点与应用

3.沪语缩写的影响与传承

正文:

上海,作为我国的大都市,拥有独特的地域文化和方言,其中沪语是上海地区的代表性方言。

而在沪语中,有一种特殊的语言现象,那就是缩写。

这种现象不仅在日常生活中广泛应用,还成为了上海人民表达情感、传递信息的一种独特方式。

沪语缩写是沪语中一种常见的语言现象,它的特点是将多个汉字缩写成一个音节,或者将一个汉字的声母与另一个汉字的韵母组合成一个新的音节。

这种缩写方式不仅简便易记,还能够增强语言的表达力,使语言更具特色。

比如,“谢谢”可以缩写成“谢”,“好的”可以缩写成“好嘞”,这些都是沪语中常见的缩写现象。

沪语缩写对上海地区的语言文化影响深远。

一方面,它丰富了上海地区的方言表达方式,使得上海话更加丰富多彩,独具魅力。

另一方面,它也是上海人民情感交流的一种方式,常常能够在交谈中增加亲近感,拉近人与人之间的距离。

同时,随着上海地区的经济文化发展,沪语缩写也在逐渐传承和发扬。

许多上海的年轻人,即使在日常生活中使用普通话,但在与家乡人交流时,仍然会使用沪语缩写,这既是对家乡文化的一种认同,也是对家乡情感的一种表

达。

总的来说,沪语缩写是上海地区独特的语言现象,它不仅丰富了上海方言的表达方式,也成为了上海人民情感交流的一种独特方式。

上海话知道了上海话,也称为吴语上海话,是中国上海地区的主要方言之一。

它属于吴方言的范畴,在上海及周边地区被广泛使用。

上海话在上海城市文化和日常生活中发挥着重要的作用,并且被越来越多的人认识和使用。

上海话的特点主要体现在发音、词汇和语法等方面。

首先,在发音方面,上海话有一个鲜明的特点就是“轻声”。

轻声是将汉语拼音中的声母和韵母均省略掉,只保留声调的一种发音方式。

这种轻声在上海话中非常常见,具有显著的区分作用。

除此之外,上海话的发音还有一些特殊之处,例如舌尖音的使用较多,在某些词汇和字母的发音上更为清晰、尖锐。

其次,在词汇方面,上海话有许多独特的词汇和表达方式,让人一听就能分辨出是否为上海话。

例如,“嘘嘘”是指小孩小便的意思,“塌台”指情绪低落,“撒丫子跑”表示迅速奔跑等等。

上海话的词汇丰富多样,能够灵活地描述生活中的各种情况和状态。

再次,在语法方面,上海话与普通话也有一些差异。

例如,在陈述句和祈使句中,上海话一般不使用助词“了”,并且在句末加上“嗮”字表示肯定、真实或反问的语气。

此外,上海话的疑问句也有一些独特的表达方式,如“你是个啥忙?”表示“你在忙什么?”。

上海话作为上海人的一种语言特色,不仅仅被用于日常交流,还成为了上海城市文化和民俗的一部分。

上海人用上海话来表达自己的想法,感受和情绪,并且上海电视剧、小品和相声等艺术形式中也经常使用上海话进行演出,以体现地方特色和民俗风情。

值得一提的是,上海话的使用范围已经超出了上海本地,不少外地人也学习或了解上海话。

这主要归功于上海的经济发展和人口流动,引来了大量外地人口,他们为了更好地适应生活和工作,也开始学习上海话并融入到上海的生活中。

总的来说,上海话是上海地区独有的一种语言,具有独特的发音、词汇和语法等特点。

它不仅仅是上海本地人的日常交流工具,还是上海城市文化和日常生活的一部分。

通过学习、了解和使用上海话,人们可以更好地了解和体会上海的历史、风土人情和地方特色。

上海方言音系简化的特点和原因钱乃荣一音系简化的特点上海方言音系在20世纪30年代摆脱了发展滞后的松江方言系统的主要特征,成为和苏州方言、嘉兴方言面貌相似的音系;到了七八十年代,又发展成为吴语中音变遥遥领先、声韵调最为简单的音系。

上海话音系160年来不断简化表现出以下几个特点:1.韵母大量合并,同音字增多,同时双音节的词语不断增加。

如:“面”和“米”原来在上海话由不同音变同音,为了避免混淆,上海人把“面”改说成“切面”,现有改为“面条”,于是“去买米”和“去买面条”就又能分清。

又如在老上海话中说“袜”、“绳”、“瓶”、“筷”、“鸭”、“蓝”、“布”、“窗”、“伞”、“腰”、“嘴”、“袋”时,都是单音节词,现今变为“袜子”、“绳子”、“瓶子”、“筷子”、“鸭子”、“篮子/篮头”、“布头”、“窗门”、“洋伞”、“腰眼”、“嘴巴”、“袋袋”,常用双音节词。

那些含字少的声韵母渐渐都归并了,如到70年代以后,只有一个字的韵母“iu(靴)”并入“y(需)”,“i ~(旺)”并入“iÃ(样)”,“uã(横)”并入“uÃ(王)”或“ (恒)”,只有二三个字的“i E(廿)”韵母并入“E(难)”,其声母由“ ”转为“n”,到了90年代,有的失落“ŋ”声母的上海人则把“眼镜”的“眼”和“颜色”的“颜”读成“ i E(廿)”。

2.走吴语音系共同的发展和简化的道路。

吴语其他地方比较通用的音素在上海话的语音变异中取胜,如古老的缩气音为通用的不送气清塞音取代,“dz”母在一些发达地方最早向“z”母合并,在无锡、苏州等地早已完成,但是在上海西边南边如吴江、杭州、绍兴、宁波等多数地方至今还有“dz”母,上海在19世纪末就合并完成。

上海话尖团音合并早于原苏州府大片地区,发生在40-60年代,而苏州话尖团音在80年代才开始合并,世纪末正处于高峰时间。

上海地区(原松江府地域)入声韵是吴语中保留古音最丰富的。

后来在大量江苏、浙江的来沪移民的影响下,从语音最接近的入声韵开始一个层次一个层次地合并,到20世纪60-70年代,已经简化到与无锡、苏州、昆山相近的面貌。

在以后从“A ”、“ ”两大韵开始合并为“ ”时候起,上海话入声韵合并就开始领先了,现今杭州也已开始合并。

上海话音系在第四期后期急剧简化,在整个吴语地区中已处于领先地位。

3.韵母的元音高化,复元音韵母单元音化,鼻化音从高元音起先失落。

这是吴语中许多地区语音演变的共同规律。

如上海话咸山摄字韵160年来的变化,都能说明这3个特点。

在19世纪末,由于“ẽ”、“iẽ”都是高元音的鼻化音而先失落鼻音为“e”、“ie”或“i”,后来“ ~”也变成“ ”;另一些咸山摄走了 >E>e>I>i的元音高化之路。

在19世纪末有“uo”韵并入“o”,在20世纪末,介音大量取消,韵母出现单元音化的高潮,如“uø>ø”,“yø>y”,“i E”并入“E”,带介音的复元音韵母已经很少了。

在上海话里“k”组声母的介音“u”本来就是与声母同时发出来的紧密结合的音(在读k母时已是圆唇的);t 组声母本来在发音时便带“i”或“y”。

如果换一种音位分析法,把k、kh、ɡ、ŋ、h后的介音u归入声母,把t 、t h、d 、 、 、 和l 后的介音i算作声母的延长而归入声母,建立kw、k‘w、ɡw、ŋw、hw声介合母和t i/y、t‘ i/y、d i/y、 i/y、 i/y、和li/y声母,那么上海话的复元音韵母只有“i ”一个了。

加上19个单元音韵母,总共只有20个韵母。

4.发音相近的音容易合并。

20世纪后期的两大合并,一是鼻化音“ã”和“ ~”,一是入声韵“A ”和“ ”,都是相近音的合并,合并后的读音都取其中间音“Ô、“ ”,或者读的很宽松,音位的自由变体音域较大,因为没有相近音了。

合并先从带介音的复元音韵母有的含字数较少而混读开始的,并完后,产生了大批的新同音字。

在现今新派的音系表上,余下的音位在发音器官上分布的距离较开。

语言在“清楚”和“经济”两大因素自动调节和互相制约中使交际达到目的不发生混淆。

在现代社会语速加快的情况下,上海话音系可以合并的如此简单,说明语词双音节化以后,在音节声韵调上的简化是余地宽广的。

5.声调向重音化倾向进化。

上海话的声调从8个合并成5个,实际上只余下一个降调(阴平)和一个平升调,变得十分简单。

这使得上海人读声调时,自由变体可以相当宽泛,如降调读成“53”“51”“552”都不影响听感,平升调读成平降升调也不会影响理解。

语音词随着词汇语法双音节连调成为主流以后,上海话在吴语中最快进化到“延伸式”连调,后字都失去了独立的声调而弱化粘着,重又向屈折语变化。

前字有声调音位的作用,除此以外,只有一高一低或一低一高,上海话语流中的语音词读音已像日语的读法。

目前,在上海话的语流中,相对稳定的音位有两类,一类是声母,一类是前字声调,这两类为首都音位对上海话语音正起着重要的稳定作用。

值得注意的是,在青年中,有的常用词读成前字都是44,最后一字为低升调动读法,如:睏觉ku 44k 13,一点点 i I 4ti44ti13,做勿来tsu44v 4l E13,规规矩矩ku E44ku E44t y44t y13,这种读法有缓慢发展趋势,这是上海话向重音化语言转变的先兆。

二音系变化的原因上海话语音变化可以从生理、心理和社会几方面寻找原因,这几方面的因素交织一起对语言发生作用。

根本原因有以下几条:1.交际频繁和语言节奏加快。

现代化城市经济、文化生活的联系加强,语言传播要求清晰明快,发音要求减少曲折,单元音化、延伸型的连读调就取胜。

发音要求简单、开口度小,于是元音高化,后鼻音韵中、前化,在变为鼻化音以至鼻音失落变阴声韵,在发达词义清楚的前提下,音类尽量减少到最经济的地步。

从上海话音系的简化中说明,汉语语词的双音节化后,会使音系音位继续简化,在声调的合并和走向重轻音节奏音步化、韵母的大量合并方面,是有很大的余地的。

2.多种方言的碰撞。

上海城内长期以来五方杂处、移民长期居留上海以后,不得不在语言上作出选择,使自己融合其中。

不论是坚守原方言,还是学上海话,都会有偏离原有模式取中的倾向。

操不同江浙口音的上海话的人最容易求吴语的最大公约数,不合群的土音受到冲击,也是优胜劣汰,各种拉力的互相作用,使一组最容易为大家接受使用的音素在磕撞摩擦中取胜,它必然是比较简单的,舍异求同的。

如苏州话、宁波话等的影响使原来上海话的三个不同的入声韵母合为像他们那样的一个,突de ≠特d k≠夺dœ >突=特=夺d 。

多种方言的碰撞,社会交际的频繁,确实会激活上海方言的加速演变。

但是也必须指出,在上海话的音变中,语言接触引起的变化是次要的。

如变化急剧的第四期中的几宗大音变——A 、 并为 ,ã、 ~并为Ã,uø并入ø,yø并入y,o并入u等第四期(普通话在上海普及已成为上海人的双语之一)内在吴语中较早发生的领先于其他吴语地方的重大音变项目(已使大量字变得同音),都不是主要由外部影响而引起的音变。

3.进取型试验型的心理推动。

上海人的“海派”心理善于开发,具有开拓、进取得精神。

一种新形式的出现,年轻人心理上往往是趋时跟从,不甘守旧,常常用较新的音变方式来显示自己的前卫意思和趋时特色。

我们从上海说唱和滑稽剧经常采用时尚新语因而受听众观众欢迎中可见一斑。

一种语言形式一旦立足,常常很顺利地传播开来,守旧派在民众中往往不得势,受到从新从众舆论的排斥。

例如“嗲[ti A334]”自洋泾浜英语“dear”中来,原来没有音韵地位,可以多造一个音节。

把“乓乓响”用作“好得没话说了”、“干脆、守信用”的意思时在语音上够刺激,于是这个新词很快就流行开了。

现今流行语“酷”的使用可以把英语语音和普通话的语音“ku51”直接搬来。

再如由于A 、 和 、 的合并,使“拆尿(小便)”和“出书”两词变得同音(拆尿[ts‘A 4s 52]≠出书[ts‘ 4s 52]>拆尿=出书[ts‘ 4s 52],外地籍人有时把“侬多拆拆尿,早点评上教授”用来开上海人玩笑,大家也并不感到非要把他们区分开不可,可见上海人的开发意识和不避忌讳的宽容。

160年来上海话语音发生如此大的变化,充分说明了社会的迅速发展,社会里人的活力的激发和增加,促使了人的语言机制的活跃演进,因而对语言的发展起了重要的作用,从而证明了语言学的一条最基本的原理:“语言随社会的发展而发展”。

4.规范语的影响。

50年代以后,普通话大力推广,青少年都受过良好完善的普通话教育,许多人平时看书,思考等等内部语言是普通话。

上海话的许多新的音变现象都是向普通话语音靠拢。

如:一些入声韵字“觉”、“确、却”、“剧”在第3期时已从“t i A ”、“t ‘i A ”、“d i A ”变为“t y I ”、“t ‘y I ”、“d i I ”,到第四期,“略”、“绝”、“雪、削”、“约”等一些字又从“li A ”、“ i I ”、“ i I ”变为“ly I ”、“d y I ”、“ y I ”,都是普通话语音影响的结果。

再如“辅(vu>fu)”、“颂(zoŋ >soŋ)”、“赠(z >ts )”、“复(vo >fo )”、“羡(zi> i)”、“演( i> i )”、“系( i> i)”等字在上海话第二期中都是浊声母字,到第3-4期里渐渐都随普通话读成清声母。

普通话的影响是外部竞争因素中的主流,其作用深远,在音变中与普通话相近的变化因子往往获得在选择上的优势。