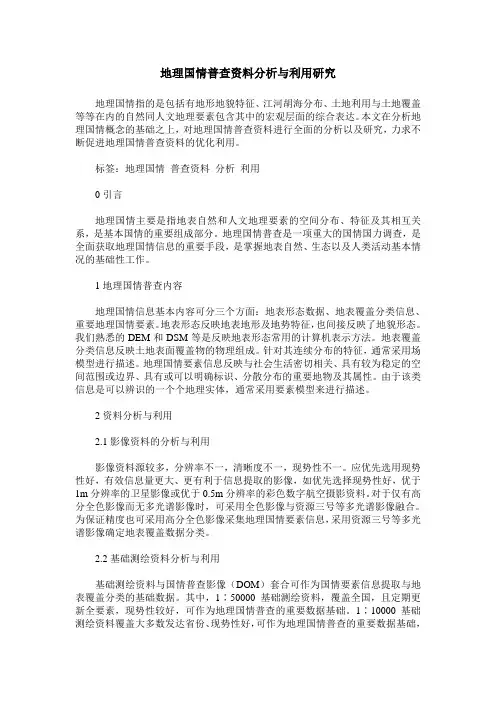

地理国情普查内容与指标

- 格式:ppt

- 大小:9.76 MB

- 文档页数:5

地理国情普查资料分析与利用研究地理国情指的是包括有地形地貌特征、江河胡海分布、土地利用与土地覆盖等等在内的自然同人文地理要素包含其中的宏观层面的综合表达。

本文在分析地理国情概念的基础之上,对地理国情普查资料进行全面的分析以及研究,力求不断促进地理国情普查资料的优化利用。

标签:地理国情普查资料分析利用0引言地理国情主要是指地表自然和人文地理要素的空间分布、特征及其相互关系,是基本国情的重要组成部分。

地理国情普查是一项重大的国情国力调查,是全面获取地理国情信息的重要手段,是掌握地表自然、生态以及人类活动基本情况的基础性工作。

1地理国情普查内容地理国情信息基本内容可分三个方面:地表形态数据、地表覆盖分类信息、重要地理国情要素。

地表形态反映地表地形及地势特征,也间接反映了地貌形态。

我们熟悉的DEM和DSM等是反映地表形态常用的计算机表示方法。

地表覆盖分类信息反映土地表面覆盖物的物理组成。

针对其连续分布的特征,通常采用场模型进行描述。

地理国情要素信息反映与社会生活密切相关、具有较为稳定的空间范围或边界、具有或可以明确标识、分散分布的重要地物及其属性。

由于该类信息是可以辨识的一个个地理实体,通常采用要素模型来进行描述。

2资料分析与利用2.1影像资料的分析与利用影像资料源较多,分辨率不一,清晰度不一,现势性不一。

应优先选用现势性好,有效信息量更大、更有利于信息提取的影像,如优先选择现势性好,优于1m分辨率的卫星影像或优于0.5m分辨率的彩色数字航空摄影资料。

对于仅有高分全色影像而无多光谱影像时,可采用全色影像与资源三号等多光谱影像融合。

为保证精度也可采用高分全色影像采集地理国情要素信息,采用资源三号等多光谱影像确定地表覆盖数据分类。

2.2基础测绘资料分析与利用基础测绘资料与国情普查影像(DOM)套合可作为国情要素信息提取与地表覆盖分类的基础数据。

其中,1∶50000基础测绘资料,覆盖全国,且定期更新全要素,现势性较好,可作为地理国情普查的重要数据基础。

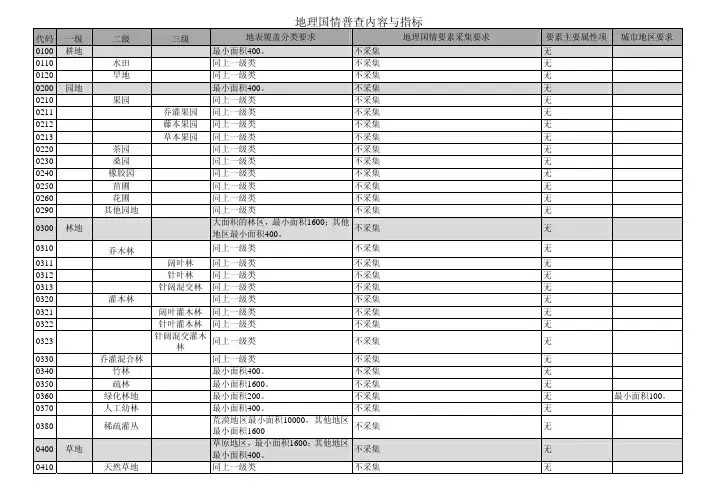

地理国情普查是一项重大的国情国力调查,是全面获取地理国情信息的重要手段,是掌握地表自然、生态以及人类活动基本情况的基础性工作。

1地理国情地理国情主要是指地表自然和人文地理要素的空间分布、特征及其相互关系,是基本国情的重要组成部分。

地理国情普查是一项重大的国情国力调查,是全面获取地理国情信息的重要手段,是掌握地表自然、生态以及人类活动基本情况的基础性工作。

地理国情是国情的一部分。

狭义来看,是指与地理空间紧密相连的自然环境、自然资源基本情况和特点的总和;广义来看,是指通过地理空间属性将包括自然环境与自然资源、科技教育状况、经济发展状况、政治状况、社会状况、文化传统、国际环境和国际关系等在内的各类国情进行关联与分析,从而得出能够深入揭示经济社会发展的时空演变和内在关系的综合国情。

[1]2地理国情普查开展全国地理国情普查,系统掌握权威、客观、准确的地理国情信息,是制定和实施国家发展战略与规划、优化国土空间开发格局和各类资源配置的重要依据,是推进生态环境保护、建设资源节约型和环境友好型社会的重要支撑,是做好防灾减灾工作和应急保障服务的重要保障,也是相关行业开展调查统计工作的重要数据基础。

为全面掌握我国地理国情现状,满足经济社会发展和生态文明建设的需要,国务院决定于2013年至2015年开展第一次全国地理国情普查工作。

[2]3普查的对象和内容普查对象:我国陆地国土范围内的地表自然和人文地理要素。

普查内容:一是自然地理要素的基本情况,包括地形地貌、植被覆盖、水域、荒漠与裸露地等的类别、位置、范围、面积等,掌握其空间分布状况;二是人文地理要素的基本情况,包括与人类活动密切相关的交通网络、居民地与设施、地理单元等的类别、位置、范围等,掌握其空间分布现状。

4普查的时间安排普查标准时点为2015年6月30日。

2013年1月至2013年6月为普查工作准备阶段,主要完成普查方案和技术规程制定,开展试点试验和技术培训,资料收集与获取等前期准备工作。

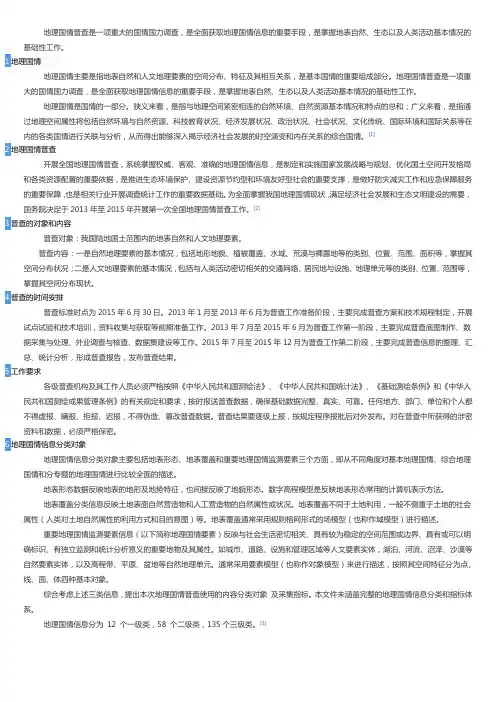

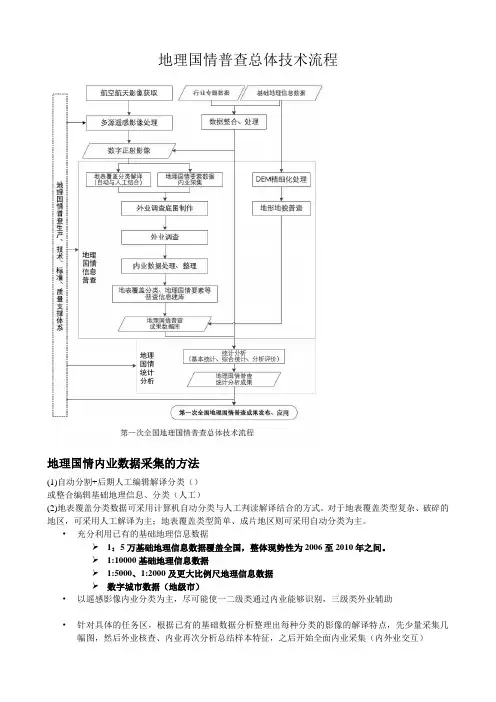

地理国情普查总体技术流程地理国情内业数据采集的方法(1)自动分割+后期人工编辑解译分类()或整合编辑基础地理信息、分类(人工)(2)地表覆盖分类数据可采用计算机自动分类与人工判读解译结合的方式。

对于地表覆盖类型复杂、破碎的地区,可采用人工解译为主;地表覆盖类型简单、成片地区则可采用自动分类为主。

•充分利用已有的基础地理信息数据➢1:5万基础地理信息数据覆盖全国,整体现势性为2006至2010年之间。

➢1:10000基础地理信息数据➢1:5000、1:2000及更大比例尺地理信息数据➢数字城市数据(地级市)•以遥感影像内业分类为主,尽可能使一二级类通过内业能够识别,三级类外业辅助•针对具体的任务区,根据已有的基础数据分析整理出每种分类的影像的解译特点,先少量采集几幅图,然后外业核查、内业再次分析总结样本特征,之后开始全面内业采集(内外业交互)•以遥感影像内业分类为主,尽可能使一二级类通过内业能够识别,三级类外业辅助•针对具体的任务区,根据已有的基础数据分析整理出每种分类的影像的解译特点,先少量采集几幅图,然后外业核查、内业再次分析总结样本特征,之后开始全面内业采集(内外业交互)采集内容的分类概况按从属关系依次分为3级类。

包括:12个一级类,58个二级类,133个三级类。

地理国情内业采集内容•地表覆盖分类(LCA):面耕地01、园地02、林地03、草地04、房屋建筑(区)05、道路06、构筑物07、人工堆掘地08、荒漠与裸露地表09、水域10•重要地理国情要素(DLG):点、线、面道路06、构筑物07、人工堆掘地08、水域10、地理单元11•地表形态数据(DEM):单精度浮点栅格地形12地理国情的定义•国情:一个国家某一时期在政治、经济、文化等方面的基本情况和特点•地理国情:从地理(地球表层自然要素和人文要素)的角度分析、研究和描述国情普查内容•地理国情普查的内容分三个方面:地表形态数据、地表覆盖分类信息、重要地理国情要素–地表形态反映地表地形及地势特征,也间接反映了地貌形态。

浅谈地理国情普查基本要素内容摘要:通过对地理国情的相关调查,可以充分了解我国地理国情,有利于资源的优化配置,为国家各项发展规划及发展战略的制定提供重要的依据,使其更好的为经济社会的发展服务。

同时,能够实现对生态环境的有效保护,促进社会的和谐发展。

本文主要以地理国情基本要素进行简单探讨。

关键词:地理国情;普查;基本要素;流程地理国情指的是自然环境、经济社会发展两者之间的联系,是我国基本国情中的一部分。

全面监测、分析地理国情相关的信息,可以为社会经济建设部门的灾害防治、土地利用、城市建设以及生态环境保护等工作提供一定的参考资料,进而使得地理空间上的资源配置、社会发展、经济建设等的布局更加合理,能够更加符合现代经济发展的需求。

地理国情普查非常复杂,涉及的范围极其广并且实施的难度也比较大。

一、地理国情普查的主要对象与普查内容我国进行地理国情普查的主要对象是国土范围内的人文地理、地表自然等等,在普查过程中,将其在进行具体的分类。

地表自然主要包括面积、位置、范围和类别等方面的基本情况,以及各自的空间分布情况。

人文地理要素则包括交通设施、水利设施及地居民地等内容,以及各自的位置、面积、范围等进行相关的勘察和统计[1]。

对于地理国情的普查需要有关部门的配合。

国土部门主要是负责收集国土资源部门的土地权属数据,这些数据是乡镇级行政单元数据的重要参考值。

水利部门主要是负责收集全国水利普查专题数据基础数据源,比如行、蓄、滞洪区等的重要参考依据。

民政部门辅助收集乡镇合并、地级以上城市的主要街道名称,以及政府驻地位置、行政区划简册等有关资料。

规划部门主要是负责普查国家级主体功能区等资料。

国有农、林、牧场名称等相关资料可以咨询林业等有关部门。

旅游部门需要协调帮助相关部门收集文化遗产、国家级森林公园和文化保护区以及国家级风景名胜区等的相关资料。

地理国情的普查是一项浩大且比较繁琐的工作,需要相关部门的配合和辅助,同时精细的数据记录。

"GDPJ01-2013 地理国情普查内容与指标"是关于中国地理国情普查的一个项目。

地理国情普查是对一个国家或地区的自然、人文地理环境进行全面、系统的调查和监测,以获取该地区的基本地理信息和资源状况。

这个项目的目的是为了更好地了解中国的地理环境、资源分布和社会经济状况,为政府决策提供科学依据。

地理国情普查的内容与指标主要包括以下几个方面:

1. 自然地理环境:包括地形地貌、气候、水文、土壤、植被等自然地理要素的基本情况。

2. 人文地理环境:包括人口、民族、语言、宗教、教育、卫生、文化等人文地理要素的基本情况。

3. 土地利用与土地覆盖:包括耕地、林地、草地、水域、城镇用地、工矿用地等各类土地利用类型的面积、分布及其变化情况。

4. 自然资源:包括矿产资源、水资源、能源资源、生物资源等各类自然资源的储量、分布及其开发利用状况。

5. 生态环境:包括大气环境、水环境、土壤环境、生物多样性等生态环境状况及其变化趋势。

6. 自然灾害:包括地震、洪涝、干旱、台风等自然灾害的发生频率、影响范围及其对社会经济的影响。

7. 基础设施:包括交通、通信、水利、能源等基础设施建设状况及其对经济社会发展的支持作用。

8. 社会经济状况:包括国内生产总值(GDP)、人均收入、就业率、城镇化水平等社会经济指标的基本情况及其变化趋势。

通过这些内容与指标的调查和分析,可以为政府制定经济、社会、环境等方面的政策提供科学依据,促进可持续发展。

江西省第一次地理国情普查省情要素内容及属性结构江西省第一次地理国情普查领导小组办公室二〇一四年三月一、概述根据国务院第一次全国地理国情普查领导小组办公室(以下简称“国务院普查办”)的相关文件规定和要求,结合我省普查工作实际情况,我省制定了《江西省第一次地理国情普查实施方案》。

方案对我省普查范围、内容、使用资料情况、技术路线、技术方法、主要成果、质量管理、组织实施、进度安排、经费概算及保障措施等予以了详细说明。

同时,《江西省第一次地理国情普查实施方案》为服务江西生态经济发展和绿色崛起的宏伟目标,在保证国家级普查内容完整的基础上,通过需求调研,结合江西省区域特色,在全国地理国情普查内容的基础上增加江西省省情普查内容,主要包括两个方面:一是鄱阳湖生态经济区地理省情专题普查;二是地质灾害隐患点地理省情专题普查,另外,为了宣扬革命精神,培育新的时代精神,体现江西人文要素亮点,在此基础上还增加了省内重点红色旅游区及红色旅游景点的普查,增加了高速公路服务区和高速公路收费站两个要素类。

根据《江西省第一次地理国情普查实施方案》,经省普查办讨论研究,本文件具体规定了省情要素的内容与指标、数据分层与命名、属性项名称、定义及内容等。

本文件作为实施方案的补充,请各任务承担单位在生产过程中遵照执行。

江西省第一次地理国情普查在全国地理国情普查的基础上共增加9个省情要素,具体见表1所示。

表1 省情要素内容与指标二、数据分层组织江西省第一次地理国情普查省情要素全部是按照地理国情要素数据采集,存储在8个层中,其中构筑物点(SFCP)是按照国家的定义来采集,另外7个层按本规定采集。

表2 省情数据分层与命名表构筑物要素:高速公路服务区、高速公路收费站按照地理国情构筑物要素数据的要求进行采集,存储在数据层(SFCP)中。

表3 构筑物层省情要素采集内容地理单元要素:红色旅游区、特色水产养殖区、湖滩草洲、鸟类保护区、鱼类回游区、地质灾害隐患点、鄱阳湖水文站这些内容按照地理国情地理单元要素数据的要求进行采集,分别存储在BERP10、BERA11、BGGA、BGSA、BGFA、BGHP 和BPHP数据层中。

地理国情普查简介.地理学学科前⾔报告地理国情普查简介年级:2015级1.地理国情普查意义与定义地理国情普查是⼀项重⼤的国情国⼒调查,是全⾯获取地理国情信息、掌握地表⾃然、⽣态以及⼈类活动基本情况的重要⼿段和基础性⼯作,对于权威、客观、系统、准确地掌握我国⾃然和⼈⽂地理国情信息,提⾼测绘地理信息公共服务能⼒,更好地服务于防灾减灾、应急保障及相关⾏业调查统计等⼯作,推动国家重⼤发展战略制定实施及资源合理配置,推进节约型社会和⽣态⽂明建设具有重要意义。

地理国情是从地理的⾓度分析、研究和描述国情,即以地球表层⾃然、⽣物和⼈⽂现象的空间变化和它们之间的相互关系、特征等为基本内容,对构成国家物质基础的各种条件因素做出宏观性、整体性、综合性的调查、分析和描述,是空间化和可视化的国情信息。

地理国情监测是综合利⽤全球导航卫星系统(GNSS)、航空航天遥感技术(RS)、地理信息系统技术(GIS)等现代测绘技术,综合各时期测绘成果档案,对地形、⽔系、湿地、冰川、沙漠、地表形态、地表覆盖、道路、城镇等要素进⾏动态和定量化、空间化的监测,并统计分析其变化量、变化频率、分布特征、地域差异、变化趋势等,形成反映各类资源、环境、⽣态、经济要素的空间分布及其发展变化规律的监测数据、地图图形和研究报告等,从地理空间的⾓度客观、综合展⽰国情国⼒。

2.地理国情普查对象与总体内容普查对象:我国陆地国⼟范围内的地表⾃然和⼈⽂地理要素。

普查内容:⼀是⾃然地理要素的基本情况,包括地形地貌、植被覆盖、⽔域、荒漠与裸露地等的类别、位置、范围、⾯积等,掌握其空间分布状况;⼆是⼈⽂地理要素的基本情况,包括与⼈类活动密切相关的交通⽹络、居民地与设施、地理单元等的类别、位置、范围等,掌握其空间分布现状。

主要包括以下:1)资料收集与整合。

收集基础测绘成果及其他⾏业(国⼟、交通、⽔利、林业、⼟地利⽤、矿产、医疗、教育、宗教等)现势性好、规范程度⾼的各种专题资料,分析数据可⽤情况,特别是⼀些专业性较强的属性内容,可为普查⼯作提供重要参考。

地理学学科前言报告地理国情普查简介年级:2015级1.地理国情普查意义与定义地理国情普查是一项重大的国情国力调查,是全面获取地理国情信息、掌握地表自然、生态以及人类活动基本情况的重要手段和基础性工作,对于权威、客观、系统、准确地掌握我国自然和人文地理国情信息,提高测绘地理信息公共服务能力,更好地服务于防灾减灾、应急保障及相关行业调查统计等工作,推动国家重大发展战略制定实施及资源合理配置,推进节约型社会和生态文明建设具有重要意义。

地理国情是从地理的角度分析、研究和描述国情,即以地球表层自然、生物和人文现象的空间变化和它们之间的相互关系、特征等为基本内容,对构成国家物质基础的各种条件因素做出宏观性、整体性、综合性的调查、分析和描述,是空间化和可视化的国情信息。

地理国情监测是综合利用全球导航卫星系统(GNSS)、航空航天遥感技术(RS)、地理信息系统技术(GIS)等现代测绘技术,综合各时期测绘成果档案,对地形、水系、湿地、冰川、沙漠、地表形态、地表覆盖、道路、城镇等要素进行动态和定量化、空间化的监测,并统计分析其变化量、变化频率、分布特征、地域差异、变化趋势等,形成反映各类资源、环境、生态、经济要素的空间分布及其发展变化规律的监测数据、地图图形和研究报告等,从地理空间的角度客观、综合展示国情国力。

2.地理国情普查对象与总体内容普查对象:我国陆地国土范围内的地表自然和人文地理要素。

普查内容:一是自然地理要素的基本情况,包括地形地貌、植被覆盖、水域、荒漠与裸露地等的类别、位置、范围、面积等,掌握其空间分布状况;二是人文地理要素的基本情况,包括与人类活动密切相关的交通网络、居民地与设施、地理单元等的类别、位置、范围等,掌握其空间分布现状。

主要包括以下:1)资料收集与整合。

收集基础测绘成果及其他行业(国土、交通、水利、林业、土地利用、矿产、医疗、教育、宗教等)现势性好、规范程度高的各种专题资料,分析数据可用情况,特别是一些专业性较强的属性内容,可为普查工作提供重要参考。

地理国情普查总结简介地理国情普查是一项针对某一国家或地区的地理特征进行普查和总结的活动。

通过地理国情普查,可以了解到一个国家或地区的地形地貌、气候气象、土壤灌溉、资源分布、人口分布等诸多重要因素。

本文旨在对地理国情普查的目的、方法以及根据普查结果所得出的总结进行阐述,以便更好地了解一个国家或地区的整体地理状况。

目的地理国情普查的目的是为了全面了解一个国家或地区的地理特征,进而为国家的决策制定提供科学依据。

通过普查可以收集大量的地理数据和信息,对国家或地区的资源分布、环境特点、人口状况等进行详细研究,为国家的发展规划和决策提供数据支持。

方法地理国情普查的方法通常包括以下几个方面:1.采集数据:普查人员通过实地调研或利用现代科技手段,采集有关地理特征的数据。

例如,可以使用航空遥感、卫星遥感等技术获取地表高程、土地利用、植被覆盖等数据,同时也可以通过问卷调查、人地关系研究等方法获取人口、居民生活、经济发展等数据。

2.数据整理和分析:普查人员将采集到的数据进行整理和分析,利用地理信息系统(GIS)等工具进行数据处理和综合分析。

通过对数据的统计、图表的制作等手段,可以更好地理解和展示普查结果。

3.结果总结与报告:根据数据分析的结果,普查人员对地理国情进行总结并撰写报告。

报告中通常包括国家或地区的地理特征描述、主要问题分析、发展趋势预测等内容,为国家的决策提供科学依据。

结果总结通过地理国情普查,我们可以了解到一个国家或地区的诸多地理特征,以下是一些常见的总结结果:1. 地形地貌地形地貌是地理国情普查中的重要内容之一。

通过普查可以了解到国家或地区的山川河流、平原高原、海洋湖泊等地貌特征。

例如,中国的地貌特征多样,包括喜马拉雅山脉、长江流域、黄土高原等。

2. 气候气象普查结果还可以提供国家或地区的气候气象信息。

通过了解气候气象特征,可以为农业生产、城市建设等提供参考。

例如,巴西的气候气象特征对其农业产业有重要影响,如干旱地区适合种植玉米,雨林地区适合种植咖啡。