中国的区域差异

- 格式:pptx

- 大小:1.67 MB

- 文档页数:16

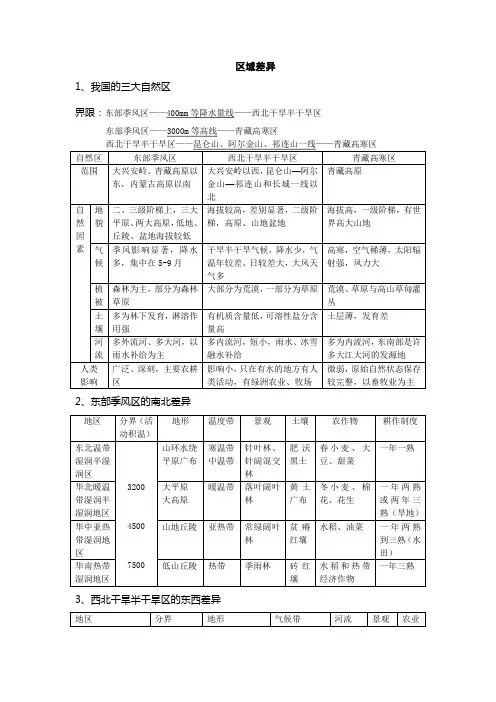

区域差异1、我国的三大自然区界限:东部季风区——400mm等降水量线——西北干旱半干旱区东部季风区——3000m等高线——青藏高寒区中国国土整治与开发水土流失发生的原因、危害及治理。

荒漠化产生的原因、危害及防治。

大型水利工程建设及流域综合治理。

山区开发面临的问题及综合开发途径。

农业低产区存在的原因及综合治理。

商品农业发展的条件、问题及发展趋势。

交通建设对区域发展的意义。

重大交通工程建设面临的困难及解决措施。

海岛、海域开发的意义、面临的问题及环境保护。

城市发展面临的问题,城市新区发展的模式。

资源的跨区域调配。

第一节黄土高原水土流失的治理1、地理背景:⑴特征:①地势由西北向东南倾斜②千沟万壑,支流破碎⑵脆弱的生态系统:①抵御自然灾害的能力较低(a.地理位置特殊,多处过渡地带 b.人类的不合理开发:毁林开荒、陡坡垦耕、草地垦耕)②环境遭到破坏后,恢复困难⑶尖锐的人地矛盾:恶性循环2、问题和解决措施:⑴形成原因:自然原因:①降水:变率大,集中在夏季,多暴雨,冲刷作用强②地形:从平原向山地过渡,地形坡度大,坡面物质不稳定③植被:从森林向草原过渡,植被覆盖率低,涵养水源能力差④土壤:由粉沙颗粒组成,土质疏松,垂直节理发育,抗蚀能力低人为原因:①毁林开荒②过度樵采③轮荒—不合理的耕作制度④开矿⑵整治措施:①退耕还林、还草:压缩农业用地,扩大林草种植面积,因地制宜营造防护林、经济林、薪炭林、用材林②调整土地利用结构③加强小流域的综合治理工程措施—打坝淤地,平整土地,修筑梯田生物措施—植树种草农业技术措施—科学施肥,选育良种,地膜覆盖④开矿时要有计划的存放表土,大力开发复垦工作3、发展农业自然条件评价及可持续发展对策利:位于暖温带,光热充足,昼夜温差大不利:①位于半干旱区,降水稀少②低温时间长③春季气温回升快,春旱④土壤贫瘠⑤沟壑纵横,不利于连片耕作可持续发展:①控制人口②退耕还林还草,保护生态环境③加强农田水利建设④加大科技投入,倡导绿色、生态农业⑤调整农业结构,建立优质农产品生产基地:谷子、小麦、优质苹果第二节西北地区荒漠化的治理1、背景:⑴位置和范围:西北干旱和半干旱区,位于大兴安岭以西,长城和昆仑山—阿尔金山—祁连山一线以北。

中国的地理特点与区域发展差异中国是一个拥有丰富地理特点和广大地域区域的国家。

因此,地理因素对中国的区域发展产生了巨大影响,导致了各地之间的差异。

本文将探讨中国的地理特点以及这些特点对区域发展差异的影响。

一、地理特点1. 地形中国地形复杂多样,主要由高山、平原、盆地、丘陵和河流构成。

其中,喜马拉雅山脉、青藏高原和阿尔金山脉是中国的主要山脉。

这些山脉在一定程度上影响了中国的气候和地理条件。

2. 气候中国气候多样,主要有热带、亚热带、温带和寒带。

中国南部气候温暖潮湿,适宜农业、渔业和热带植物生长。

北方气候寒冷干燥,适宜畜牧业和小麦种植。

3. 水资源中国拥有丰富的水资源,主要集中在长江、黄河、珠江和淮河等大河流域。

这些河流为中国提供了大量的水源和灌溉资源,对农业和工业发展起到了至关重要的作用。

4. 自然资源中国是一个资源丰富的国家,拥有煤炭、石油、天然气、稀土和金属矿产等丰富的自然资源。

不同地区的自然资源分布差异较大,这对地区的经济发展产生了重要影响。

二、区域发展差异1. 东部沿海地区中国东部沿海地区发展较快,经济实力较强。

这一地区受益于良好的地理位置,便利的交通和海港条件,以及丰富的外商投资。

东部沿海地区的城市化水平高,工业和服务业发达。

2. 中部内陆地区中国中部内陆地区的发展相对滞后。

这一地区受限于地形和交通条件,发展相对困难。

然而,中部地区拥有丰富的农业资源和矿产资源,尤其是农业产值在全国占据重要地位。

3. 西部地区中国西部地区的发展相对较慢。

这一地区地势高,气候恶劣,交通不便,资源缺乏。

然而,随着西部大开发政策的实施,西部地区的基础设施和经济实力得到了提升,吸引了大量的投资和资源。

4. 北部和南部地区中国北部地区以农业为主,受寒冷气候的影响,发展相对较慢。

南部地区气候温暖,农业和渔业发达,经济发展较快。

总之,中国的地理特点对区域发展产生了深远的影响。

各地区的自然环境和资源条件的差异,以及交通和地理位置的差异,导致了中国各地之间的发展差异。

中国的区域差异与区域合作中国是一个拥有广袤面积和多元文化的国家,同时也具有显著的区域差异。

这些差异在经济、发展水平和社会文化等方面表现明显。

为了实现全面协调可持续发展,中国积极进行区域合作,促进各地区之间的经济繁荣和社会进步。

本文将探讨中国的区域差异以及相关的区域合作举措。

一、地理区域差异中国地域辽阔,东西、南北跨度广大,拥有多个地理区域。

不同地理区域的气候、自然资源和地理环境的差异造成了各地区经济和社会发展的不平衡。

1. 沿海地区中国的沿海地区通常是经济发达地区,享有较好的交通和资源条件。

沿海地区的发展主要集中在制造业、国际贸易和现代服务业等领域。

特别是珠江三角洲地区、长江三角洲地区和北京周边地区,因为交通便利和资源集中而成为中国最具发展潜力的地方。

2. 内陆地区中国的内陆地区相对落后,发展相对滞后。

这些地区的经济活动主要集中在农业、矿产资源开发和传统产业。

由于交通条件的限制和相对较低的资源水平,内陆地区的发展不及沿海地区。

3. 西部地区中国的西部地区是相对欠发达的地区,这主要归因于地理环境的限制和历史发展的不平衡。

西部地区的发展主要受制于缺乏基础设施、人力资源和市场规模的限制。

二、区域合作举措为解决区域差异问题,中国实施了一系列区域合作举措,以促进各地区间的均衡发展。

以下是其中一些重要的举措:1. “西部大开发”战略中国政府通过实施“西部大开发”战略来促进西部地区的发展。

该战略旨在加快基础设施建设、改善生态环境、增加投资和扶持外商直接投资。

通过实施这一战略,西部地区的经济、社会和人民生活水平得到了显著提高。

2. 自由贸易区中国设立了多个自由贸易区,以吸引外资、促进贸易自由化和区域经济一体化。

自由贸易区提供了更便捷的贸易程序、更开放的市场准入,帮助不同地区实现经济转型和发展。

3. 经济合作区中国积极推动经济合作区的建设,旨在促进各地区互通有无、优势互补,加强区域经济合作和资源共享。

例如,粤港澳大湾区在珠江三角洲地区建立了一个经济合作区,以整合该地区的优势资源和促进经济增长。

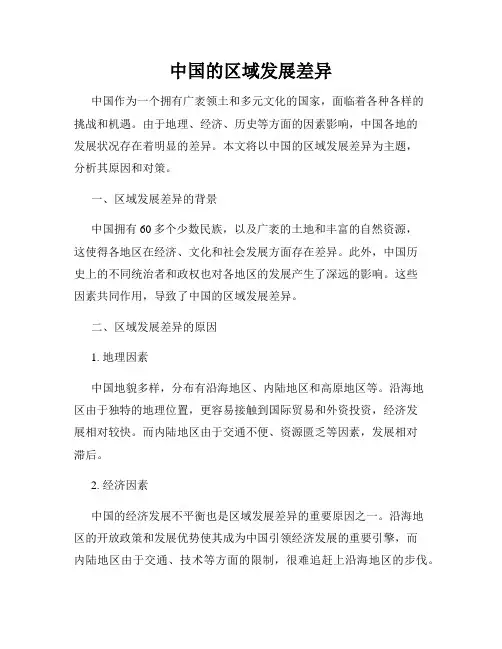

专题十三中国地理-中国地理差异(四大地理区域的划分)一、地理差异显著(一)自然地理差异1.自然环境差异的3大影响因素:纬度位置、海陆位置、地形地势。

(1)纬度位置:自南向北,纬度升高,气温逐渐降低(1月0℃等温线大致沿秦岭-淮河一线分布)(2)海陆位置:自东南沿海向西北内陆,距海越来越远,降水越来越少(800mm年等降水量线大致沿秦岭-淮河一线分布)(3)地形地势:我国地势西高东低,呈阶梯状分布。

①一、二级阶梯分界线:昆仑山脉-祁连山脉-横断山脉②二、三级阶梯分界线:大兴安岭-太行山脉-巫山-雪峰山(二)人文地理差异1.农业:东耕西牧(西北地区和青藏地区以畜牧业为主,北方地区和南方地区以种植业为主)南稻北麦2.经济:东强西弱二、我国四大地理区域(一)划分依据及名称综合地理位置、自然地理和人文地理的特点,我国分为四大地理区域:北方地区、南方地区、西北地区和青藏地区。

(二)四大地理区域划分界限及主导因素1.界限①:西北地区与北方地区的分界线:(1)大致沿着我国400mm年等降水量线分布(西北地区:400mm以下;北方地区:400mm-800mm)(2)季风与非季风的分界线(西北地区:温带大陆性气候;北方地区:温带季风气候)(3)主要界限山脉:大兴安岭-阴山-贺兰山(4)确定界限①的主导因素:降水(或夏季风)(西北地区典型气候特征:干旱)2.界限②:南方地区与北方地区的分界线(1)大致沿着我国秦岭-淮河一线分布(2)大致沿着我国800mm年等降水量线分布(南方地区:800mm以上;北方地区:400mm-800mm)(3)大致沿着我国1月0℃等温线东段分布(南方地区:冬季0℃以上;北方地区:冬季0℃以下)(4)南方地区典型气候特征:湿热(5)确定界限②的主导因素:气温+降水(气候)3.界限③:青藏地区与其他区域的分界线(1)大致沿着我国一、二级阶梯分界线(昆仑山脉-祁连山脉-横断山脉)分布(2)确定界限③的主导因素:地形地势或海拔,青藏地区典型气候特征:高寒。

中国的区域文化差异中国作为一个拥有悠久历史的国家,自古以来就因其广袤的土地和丰富多样的民族而形成了独特而多元的地域文化。

这种区域文化差异不仅仅反映在语言、风俗、美食等方面,还深深地影响了每个地区人们的生活方式和思维方式。

本文将探讨中国的区域文化差异,并旨在展示这种多样性是中国文化的一大魅力所在。

一、北方文化差异北方地区的文化特点主要表现在民风豪爽、朴实直接的特点上。

在北方的一些地区,人们常常更倾向于直言不讳,表达自己的意见,这与北方人勇敢坚毅的性格有关。

对于北方的人们而言,团结互助是非常重要的价值观念,他们乐于与朋友和家人分享快乐和悲伤。

此外,北方的饮食文化也十分独特,以面食、辣味和大份量著称。

二、南方文化差异南方地区的文化特点主要表现在温和、细腻的特点上。

由于南方地区气候湿润,民风也较为柔和。

南方人热情好客,注重人情味,善于传承和弘扬传统文化,如丰富多样的戏曲、民间艺术等。

南方的饮食文化也以清淡、细腻而闻名,如粤菜、川菜等。

此外,南方还有许多水乡小镇,水运文化和水上交通工具也是南方地区的一大特色。

三、西方文化差异西方地区的文化特点主要表现在多民族融合和独特的宗教信仰上。

西部地区地域广阔,有许多少数民族聚居地,每个少数民族都有自己独特的服饰、语言、习俗和节日等文化特征。

此外,西北地区还深受伊斯兰教的影响,许多地方有建有著名的清真寺。

西南地区则独具特色的多山多河,人们的生活方式和节日庆典与其他地区也存在很大差异。

四、东方文化差异东方地区的文化特点主要体现在古老而庄严的历史遗产上。

东方地区有许多古代帝国遗址,如北京的故宫、西安的兵马俑,这些古代遗迹见证了中国悠久的历史。

此外,东方地区还有一些著名的传统节日,如春节、中秋节等,这些节日是东方人重视传统和家庭团聚的象征。

综上所述,中国的区域文化差异是其独特之处,是中国文化的一大魅力所在。

这种多样性不仅体现在语言、风俗、美食等方面,更深深地影响了每个地区人们的生活方式和思维方式。

中国的区域发展差异中国作为一个拥有广袤领土和多元文化的国家,面临着各种各样的挑战和机遇。

由于地理、经济、历史等方面的因素影响,中国各地的发展状况存在着明显的差异。

本文将以中国的区域发展差异为主题,分析其原因和对策。

一、区域发展差异的背景中国拥有60多个少数民族,以及广袤的土地和丰富的自然资源,这使得各地区在经济、文化和社会发展方面存在差异。

此外,中国历史上的不同统治者和政权也对各地区的发展产生了深远的影响。

这些因素共同作用,导致了中国的区域发展差异。

二、区域发展差异的原因1. 地理因素中国地貌多样,分布有沿海地区、内陆地区和高原地区等。

沿海地区由于独特的地理位置,更容易接触到国际贸易和外资投资,经济发展相对较快。

而内陆地区由于交通不便、资源匮乏等因素,发展相对滞后。

2. 经济因素中国的经济发展不平衡也是区域发展差异的重要原因之一。

沿海地区的开放政策和发展优势使其成为中国引领经济发展的重要引擎,而内陆地区由于交通、技术等方面的限制,很难追赶上沿海地区的步伐。

3. 政策因素政府的区域发展政策对各地区的发展产生了重要影响。

过去几十年来,中国政府实施了一系列的区域发展政策,如沿海经济开放政策、西部大开发战略等,这些政策旨在促进贫困地区和边远地区的经济发展,减少区域发展差距。

三、应对区域发展差异的对策1. 加强基础设施建设改善交通、水利和能源等基础设施的建设对于促进贫困地区和边远地区的发展至关重要。

政府应加大对这些地区的支持力度,提供资金和技术支持,以缩小区域发展差距。

2. 促进产业转型升级中国正处于产业升级和创新驱动的关键时期,政府应加大对贫困地区和发展滞后地区的扶持力度,推动其实施产业升级,培育新兴产业,减少对传统产业的依赖。

3. 加强教育、人才培养教育是解决区域发展差异的长期措施之一。

政府应加大对教育事业的投入,提高教育资源的均衡分配,培养贫困地区和边远地区的人才,提高其创新能力和竞争力。

四、结语中国的区域发展差异是一个复杂而长期的问题,需要多方共同努力解决。

中国的区域发展差异中国是一个拥有广阔的国土和多样化地域特征的国家。

由于地理、资源和历史等方面的差异,中国的各个地区之间存在着明显的发展差异。

本文将探讨中国的区域发展差异,主要从经济、城市化、教育和环境等方面进行分析。

一、经济发展差异中国的经济发展不平衡一直是一个突出的问题。

沿海地区拥有丰富的资源,较早进行了改革开放,取得了较快的经济增长。

而内陆地区受限于交通条件、资源禀赋和市场条件等因素,发展相对滞后。

例如,广东、上海等地区的GDP总量远远超过了内蒙古、云南等西部地区。

这种差异不仅体现在经济总量上,还表现在人均收入、财政收入和居民消费水平等方面。

二、城市化差异中国的城市化进程也出现了明显的差异。

沿海地区和特大城市如北京、上海等城市的城市化水平较高,人口密度大,资源配置相对均衡。

而内陆地区和小城市的城市化水平相对较低,农村人口向城市流动的速度相对较慢。

这种差异不仅影响到城市间的基础设施建设和公共服务水平,还对居民生活质量和就业机会造成了明显的影响。

三、教育差异中国的教育资源分布不均衡,各个地区之间存在明显的教育差异。

沿海地区和大城市拥有优质的教育资源,高等院校和研究机构聚集,教育质量相对较高。

而内陆地区教育资源匮乏,高等教育机会有限。

这导致了内陆地区的人才外流现象严重,造成了教育不公平和人才流失。

四、环境差异中国的环境问题也是区域发展差异的一大体现。

沿海地区的工业发达,大量排放废气和废水,导致大气和水质污染严重。

相比之下,内陆地区污染问题相对较少。

然而,一些内陆地区存在资源开采和环境破坏问题,如西藏、青海等地的矿产资源开发对生态环境造成了较大影响。

综上所述,中国的区域发展差异在经济、城市化、教育和环境等方面普遍存在。

为了实现全面发展,中国政府应采取有效措施,加强内部地区之间的协调和合作,推动区域发展整体水平提升,实现全国范围内的均衡发展。

同时,应加大对经济欠发达地区、农村地区和内陆地区的扶持力度,缩小区域发展差距,提高人民群众的生活水平和幸福感。

中国的区域发展差异与区域规划中国是一个地域辽阔、文化多样的国家。

随着改革开放的不断深入,中国的经济发展飞速增长,但同时也带来了严重的区域发展差异。

不同地区的发展水平和经济实力差距悬殊,这对国家的统一和可持续发展带来了诸多挑战。

为了解决这一问题,中国采取了多种区域规划措施,旨在推动区域协调发展,促进经济均衡增长。

一、中国的区域发展差异中国的区域发展差异主要表现在以下几个方面。

首先,东西部差距明显。

东部沿海地区经济发达、基础设施完善,拥有大量的外资和技术,吸引了大量的劳动力和人才。

与之相比,西部地区的发展相对滞后,经济基础薄弱,人口素质较低。

其次,城乡差距较大。

城市地区的经济发展相对较好,公共服务设施完善,人才密集,吸引了大量的农民工和外来人口。

而农村地区的发展相对滞后,基础设施建设不完善,农民收入水平低,农村人口外流严重。

第三,少数民族地区和边远地区的发展相对滞后。

这些地区的自然条件恶劣,交通运输困难,基础设施建设落后,经济发展受限。

以上的区域发展差异,严重影响了中国的社会稳定和经济增长,需要通过区域规划来实现均衡发展。

二、中国的区域规划措施为了调整区域发展差异,中国采取了一系列的区域规划措施。

首先,实施东部地区的优先发展战略。

通过引进外资、技术和人才,积极开展对外开放,推动东部地区的经济发展。

这一措施有效提升了东部地区的经济实力,带动了周边地区的发展。

其次,实施西部大开发战略。

通过加大对西部地区的投资,发展基础设施,扶持优势产业和科技创新,推动西部地区的经济发展。

这一措施有效改变了西部地区的发展格局,提升了西部地区的经济水平。

第三,实施农村振兴战略。

通过加强农村基础设施建设,提升农民收入水平,鼓励农民创业创新,推动农村地区的经济发展。

这一措施有效缩小了城乡差距,促进了农村经济的快速增长。

此外,中国还采取了一系列的扶贫措施,加大对少数民族地区和边远地区的支持力度,加强对这些地区的基础设施建设,提升当地人民的生活水平。

中国的区域发展差异与区域协调中国是一个人口众多、地域广阔的国家,区域发展差异是十分明显的现象。

在不同的地区,经济水平、社会发展、生活水平等方面存在着显著差异。

这些差异给整个国家的发展带来了一定程度的挑战,因此,区域协调势在必行。

本文将就中国的区域发展差异和区域协调问题展开论述。

一、区域发展差异的原因1.地理差异中国地理广阔,自然环境和地理位置不同导致了各地区的资源禀赋不同。

例如,西部地区山水资源丰富,但由于地理位置的限制,交通不便,对外开放程度相对较低。

相比之下,东部沿海地区交通便利,对外开放程度高,经济相对发达。

2.历史文化差异中国历史悠久,各地区的历史文化底蕴不同。

南方地区受到长期海外文化的影响,开放度较高,产业结构多样化;而北方地区受到中原文化的熏陶,农业和重工业发展相对突出。

3.政策差异中国政府实行不同政策以促进区域发展,但在实践中,并不同地方发展的差异有所扩大。

东部沿海地区通常享受更多优惠政策和外商投资,而西部地区则得到了国家重点扶持。

二、区域协调的必要性1.促进经济均衡发展区域协调可以消除各地区之间的发展差距,促进经济均衡健康发展。

如果发展差异过大,将会导致资源浪费和社会不稳定。

2.优化资源配置区域协调可以实现资源的合理配置。

每个地区都有自己的特色资源,通过合理的区域协调,可以实现互补优势,促进资源的共享和互利共赢。

3.构建和谐社会通过区域协调可以缩小地区间的社会差距,提高人民群众的生活水平和满意度,进而构建一个和谐稳定的社会环境。

三、区域协调的实践探索1.优化政策布局政府可以制定和实施有针对性的政策,鼓励发展相对滞后的地区,并提供相应的支持措施。

例如,西部大开发战略就是中国政府为缩小东西部差距而实施的一项政策。

2.完善基础设施建设建设高速公路、铁路、机场等交通基础设施,加强不同地区之间的联系和交流。

这样可以降低物流成本,促进资源和产业的流动。

3.推动科技创新大力推动科技创新,加强科技创新成果在不同地区之间的传导和转化。

中国地域发展的区域差异及原因探析中国作为世界上人口最多的国家之一,拥有广袤的土地和多元的文化背景。

然而,中国的地域发展存在着明显的区域差异。

一方面,东部沿海地区的经济发达、人口密集,城市化程度高;另一方面,西部和中部地区经济相对滞后,人口分布不均衡。

这些差异对中国的经济和社会发展产生了重要影响。

本文将从地理、历史和制度等方面,探析中国地域发展差异的原因。

首先,地理条件是中国地域发展差异的重要因素之一。

中国地形复杂多样,东南临海,资源丰富,气候宜人,有利于农业和发展海洋经济。

与此相对应的是,西部和中部地区地势高原,气候干旱,地质条件复杂,不利于农业生产和基础设施建设。

这些地理因素导致西部地区发展滞后,资源利用率低,人口外流等问题。

此外,中国的河流分布不均匀,长江和黄河经济带的形成也对东部地区的发展起到了重要作用。

其次,历史因素也对中国地域发展产生了深远影响。

在历史上,中国的政治、经济和文化中心一直集中在东部地区,这导致了东部地区资源的累积和技术的积累,进一步加剧了地区发展的差异。

相反,西部和中部地区长期以来一直处于边缘地带,受限于政治和文化因素,发展相对滞后。

即使在现代化进程中,东部地区依然在较快的速度发展,而西部和中部地区仍然存在着经济落后的问题。

这些历史原因导致了地区发展的不平衡。

再次,制度因素对中国地域发展的差异也起到了重要作用。

中国的经济改革和开放政策从上世纪70年代开始,为东部地区提供了更多的机会和优势。

东部地区更有利于外资流入和对外贸易,也更具有接近全球市场的优势,这使得东部地区在改革开放之后的几十年里迅速崛起。

相反,西部和中部地区由于地理位置和交通局限,对外开放程度较低,外部资源和技术的流入有限,发展缓慢。

此外,行政和财政体制的差异也加剧了地区发展的不平衡。

最后,社会因素也对中国地域发展差异产生影响。

随着中国城市化进程的推进,人口向东部地区集中,形成了大城市的吸引效应,这进一步加剧了东部地区的发展优势。

中国区域差异中国的自然区域差异1、我国的三大自然区(1)划分依据:气候和地貌是决定自然地理环境差异的两个基本因素,土壤和植被是反映自然地理环境的两面“镜子”。

(2)三大自然区:东部季风区、西北干旱半干旱区、青藏高寒区(3)划分界线:东部季风区与西北干旱半干旱区之间大致以400mm降水量为界;青藏高寒区的北部以昆仑山——阿尔金山——祁连山为界,东部约以3000米等高线为界。

2、三大自然区的特点:(1)东部季风区:①海拔较低,平原广阔②夏季高温多雨,冬季大部分地区寒冷干燥,年降水量均大于400毫米③植被以森林为主,部分为森林草原。

生物种类多④河流为外流河,地表水的补给以雨水为主⑤栽培植物广泛分布,是我国最主要的农耕区(2)西北干旱半干旱区:①海拔较高,但差别显著②位于欧亚大陆内部,距海远,气候大陆性明显。

③植被大部分为荒漠,一部分为草原。

土壤有机质含量较低,生物种类远比东部少。

④大部分为内流河,河流短小。

湖泊较多,但多为咸水湖。

⑤水是本区农业发展的决定性因素。

有绿洲农业、灌溉农业和畜牧业分布。

(3)青藏高寒区:①高、寒为本区最显著的特点。

气温低,冻土广布,太阳辐射强烈,风力较大。

②植被主要为荒漠、草原与高山草甸灌丛。

③大部分地方属内陆流域,多冰川湖泊,多大河源地。

④人类对自然界的影响微弱,原始自然状态保存得比较完整。

土地利用以畜牧业为主。

3、东部季风区的南北差异:(1)原因:热量条件的变化是差异形成的主要原因。

在北部地区,气候湿润程度随距海里程的增加而较少也是区域差异形成的一个重要原因。

(2)自然分区:①东北温带湿润、半湿润区②华北暖温带湿润、半湿润地区③华中亚热带湿润地区④华南热带湿润地区4、西北干旱、半干旱区的东西差异(1)原因:深居内陆,加上山地、高原的阻挡,来自太平洋的水汽被层层截留,形成了干旱少雨的气候。

(2)植被差异:从东往西,本区的植被大体上依次分为森林草原——典型草原——荒漠草原——荒漠。