上海红坊创意园案例详解

- 格式:pptx

- 大小:1.18 MB

- 文档页数:3

城市创意产业园公共空间案例分析——以上海红坊为例专业:建筑学专业硕士学生姓名:xxx学号:xxxxxxxxx指导教师:xxx完成时间:2016年9月7日城市创意产业园公共空间案例分析——以上海红坊为例摘要本文选择城市空间中的一种类型——城市创意产业园区作为对象,以上海红坊为例,分析其公共空间的设计,与城市的呼应关系和其内部整合手法,分析其具有持久活力的原因。

关键词创意产业园公共空间城市整合内部整合前言:城市中的创意产业园区是城市空间中极具活力的一个组成部分。

创意产业园区不仅孕育城市创意文化产业,通过展览之类的吸引人流,更结合自身创造性的优势,结合商业,极具活力。

创意产业的公共空间经常吸引人休憩,观展,因其独特的创意文化因素而极能集聚人流。

将以上海红坊为例,其区位环境,场地关系,空间形成,如何成为创意产业与市民活动交相辉映、极具活力的公共活动场所。

1 创意产业园及其相关概念1.1 创意产业园的概念创意产业园是一个界定了的特定区域,具备一定的规模,有较为完善的公共设施、社会网络和管理系统,以密集的创造性智力劳动为主,与国际信息、科技、市场接轨的具有充分活力和现代化的开放社区。

它将文化界、产业界和消费者结合起来,簇集为群,形成创作与生产的基地,并逐步建构一个兼各研发与创作,教学与实验,生产与行销,展示与消费的产业网络,以此加速创意产业的发展。

上海市政府在《上海创意产业集聚区建设管理规范》中,指出了创意产业园区的基本定义:依托先进制造业、现代服务业发展基础和城市功能定位,利用工业等历史建筑为主要改造和开发载体,以原创设计为核心,相关产业链为聚合,所形成的集研发设计创意、建筑设计创意、文化传媒创意、咨询策划创意、时尚消费创意等为发展重点,并经由市政府有关部门确认的功能区域。

同时它也是创意企业、创意工作室、创意设计人员实施交流、互动、集聚的场所和各种刨意作品展示、交易的平台。

创意产业园的形式可以多样,它的构成不需要复杂,但功能布局要合理。

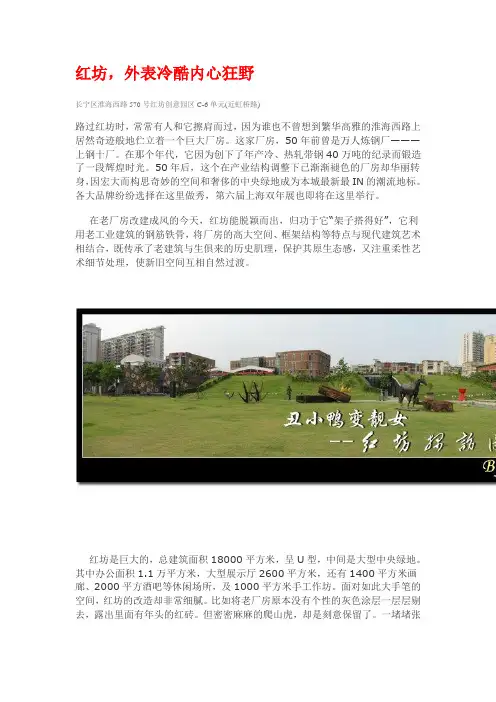

红坊,外表冷酷内心狂野长宁区淮海西路570号红坊创意园区C-6单元(近虹桥路)路过红坊时,常常有人和它擦肩而过,因为谁也不曾想到繁华高雅的淮海西路上居然奇迹般地伫立着一个巨大厂房。

这家厂房,50年前曾是万人炼钢厂———上钢十厂。

在那个年代,它因为创下了年产冷、热轧带钢40万吨的纪录而锻造了一段辉煌时光。

50年后,这个在产业结构调整下已渐渐褪色的厂房却华丽转身,因宏大而构思奇妙的空间和奢侈的中央绿地成为本城最新最IN的潮流地标。

各大品牌纷纷选择在这里做秀,第六届上海双年展也即将在这里举行。

在老厂房改建成风的今天,红坊能脱颖而出,归功于它“架子搭得好”,它利用老工业建筑的钢筋铁骨,将厂房的高大空间、框架结构等特点与现代建筑艺术相结合,既传承了老建筑与生俱来的历史肌理,保护其原生态感,又注重柔性艺术细节处理,使新旧空间互相自然过渡。

红坊是巨大的,总建筑面积18000平方米,呈U型,中间是大型中央绿地。

其中办公面积1.1万平方米,大型展示厅2600平方米,还有1400平方米画廊、2000平方酒吧等休闲场所,及1000平方米手工作坊。

面对如此大手笔的空间,红坊的改造却非常细腻。

比如将老厂房原本没有个性的灰色涂层一层层剔去,露出里面有年头的红砖。

但密密麻麻的爬山虎,却是刻意保留了。

一堵堵张扬大气的红墙间,居然留有一堵幽幽的青灰墙。

凑近青砖细瞧,每块上面都有印记:“古”、“福”、“CTU”等字样,顿时让人感到时间在其中缓缓流淌。

站在如今摆放着各国雕塑家作品,艺术气息浓郁的红坊,无论如何也想象不出当年冷轧厂800名工人和热轧厂四五百名工人壮观工作的情景。

可它今世也是有人气的,在法国设计师的设计下,B区一楼为艺术展厅,二楼、三楼却成了开放式办公区,有的办公区上方还有露台,大家可共享艺术话题。

这个浑然天成的时尚场所身价不菲,活动场地一天8万起价、办公区每平方米每天4~7元,让人感叹不愧是A级地区的A级身价。

B区一楼为艺术展厅,二楼、三楼却成了开放式办公区,有的办公区上方还有露台,大家可共享艺术话题。

上海长宁A1-10地块红坊项目概念性规划设计R O N G Q I A O S H A N G H A I R E D T O W NConceptual Design红坊概念100%回顾RED TOWN上海红坊red t own概念构成联接转变城市空间界面多元化24小时艺术场所CONNECTION TRANSFORMATIONURBAN SPACE& INTERFACE DIVERSIFICATION 24 HOUR ART SPACE?通过整体设计的视角创造城市新的连接点RTKL十分强调项目与城市的特殊关系,以及周边环境的自身诉求。

城市设计的方法和视角使每个项目都能有效且合理的融进其所在地段,并为区域带来更高的土地价值,改变了社区的城市面貌和市民生活的轨迹和生活方式。

C ON NECT IO N联接CONNECTIVITYTR A NSFO RMATION新旧建筑对话重建城市的核心价值设计在充分保留原红坊价值品牌的同时,依托旧有建筑特色,保留局部原有建筑的空间和风貌,通过重新梳理基地城市空间结构,开辟足够的开放空间、使新旧建筑呼应,营造独特的休闲环境,使新红坊成为具有国际影响力的城市名片和地标性目的地。

新旧碰撞城市地标OLD + NEWLANDMARK ARCHITECTURE重塑城市活力打造精神文化消费的目的地设计对文化场所的塑造,着重利用商业和公共活动空间联动和节点的设置,从而打造现代人所向往的精神文化目的地。

通过文化、商业、办公的融合与互动性。

提升地块活力。

打造多元的国际性文化地标,使之成为提供都市人群心灵之旅的理想场所。

城市空间界面URBA N SPACE & IN TE R FACE城市客厅AMPLE URBAN SPACE打造产品多样化的文创综合体多业态协同发展,产品多样化,全生命周期设计策略多元化D I VERSI FICATIO N多元化城市生活DIVERSIFIED URBAN LIFE粘合多种功能的24小时艺术场所高密度综合开发 VS 立体的公共开放空间艺术展示+商业双引擎24小时艺术场所24 HOUR A RT SPACE为人们带来艺术BRING ART TO PEOPLERed Town ThemeCULTURE WALK文化之旅红坊主题:由于时间的流淌红坊的面貌已经改变,建筑形式也反映了这种历史元素同文化基因一起对创造所产生的力量。

![[上海红坊,营造文化新天地] 红坊文化](https://uimg.taocdn.com/da549cf04793daef5ef7ba0d4a7302768f996f50.webp)

废弃厂区的景观再生--以上海红坊创意产业集聚区为例徐全【期刊名称】《园林》【年(卷),期】2016(000)008【总页数】6页(P44-49)【作者】徐全【作者单位】上海水石景观环境有限公司景观设计师【正文语种】中文图片说明1. 鸟瞰图2. 工业构建成为孩子们玩耍的聚集地近年来,由于高速的城市发展,在城市中心出现大量的旧工业区块及构筑物。

这些区域由于历史价值深远、城市文化底蕴浓厚、空间可塑性强等优势而转型为城市文化创意园区。

位于上海市长宁区淮海西路570号的原上钢十厂就是这样一处工业废弃厂区。

如今的上钢十厂摇身一变已成为全国知名的艺术文化社区——“红坊”,其成功的运营模式成为现代城市更新的典范。

不仅如此,本着园区开放性、公平性、包容性的特征,园区的开放空间更是担当起“城市客厅”的社会职能,接纳前来游憩的人群。

研究其景观空间的再生变得具有实践意义。

项目背景 2005年初,上海市城市雕塑委员会办公室及上海市规划管理局会同相关的社会人士与机构着手组建上海市城市雕塑艺术中心。

根据市规划部门的意见,上海市城市雕塑艺术中心计划建于原上钢十厂内的冷轧带钢厂厂房。

上海市城市雕塑艺术中心成功推出后,于2006年初,社会机构进一步建设开发上钢十厂的厂区区域,逐渐演变为今日的红坊创意产业集聚区。

功能分布整个红坊创意产业集聚区占地55 000平方米,总建筑面积46 000平方米。

废旧厂区的景观更新相对于普通的新建项目,具有更为灵活的建设容量。

为了保持整个园区总量平衡的规划要求,结合利用拆除旧厂房后形成的中心空地,利用景观再生的手法,规划设计一处中央绿地。

整个园区周边建筑围绕此中央绿地,形成一种强烈围合的空间关系,使整个园区的视觉中心落入中央绿地。

一期分为A、B、C区,其中A区用于艺术展览;B区用于艺术展览、创意办公及配套;C区用于创意办公及配套。

二期分为D、E、F、G区及三号楼,其中D区用于文化办公,E区用于文化办公,F区用于艺术展览及配套,G区用于艺术展览、办公及配套,三号楼用于艺术展览及创意办公。

#老寿读图#第53集曾经的创意园区红坊

老寿读图,精彩都在视频中。

淮海西路上的红坊曾经热闹过一阵子,现在归于平静了,再过一段时间将不会有人再提起这地方的前身是什么?

红坊的地块原来是上钢十厂的厂区,改革开放时纺织业和老旧的钢铁厂首当其冲的被关停并转,大量原钢铁厂的员工一下子失去了铁饭碗,然后厂区一部分做了服饰市场,一部分做了花鸟市场,而大部分做创意园区,因为大型的车间可以给艺术家们很大的施展空间,由于部分墙面显露出红色砖墙,于是直接被命名为红坊文化艺术园区。

由于租金和氛围都比较合理,于是早年不少设计公司都在此开设工作室和办公区。

三年前这个地方开始有了新的动作,说是:红坊将迈进4.0时代。

2017年7月25日下午,由上海城市雕塑艺术中心、上海融侨中心、上海红坊文化发展有限公司共同主办方,并由红坊社区的投资运营管理方上海红坊文化发展有限公司承办的纪念活动“红坊不说再见”在红坊召开,通过《花草亭》收藏仪式、《城市再生》论坛和红坊的纪念版铸造模型发布三个板块,让我们重温了红坊的前世、今生,并对其未来满怀憧憬。

穿行在梧桐茂密的淮海西路,红坊为都市人构建了一处闹中取静的休闲场所,更被视为2.5产业政策的重要实践者。

提到它,人们会不自觉地想起:各大艺术机构、创意文化公司、LiveHouse、文艺小店,还有大草坪……但很快,这儿又将以新的面貌,带给市民们惊喜!随着土地性质的改变,红坊文化艺术社区即将开启向文化、商业与办公充分融合的“4.0产业园”迈进的探索之路,并于2017年7月底暂时谢幕进入新一轮改造调整期。

不知道届时园区的租金是否还能亲民?还能让艺术家门可以接受?还能让设计类的小公司生存?。

红坊创意园区红坊改建于上钢十厂原轧钢厂的厂房,利用老工业建筑的钢筋铁骨,将厂房的高大空间、框架结构等特点与现代建筑艺术相结合,使新旧空间互相结合、流动、自然过度,将红坊打造成为了一个综合文化中心。

红坊以上海城市雕塑艺术中心为主体,并有多功能会议区、大型活动及艺术展览场馆、多功能创意场地等灵活的空间应用。

先说一个概念,那便是LOFT。

在牛津词典上,对此是这样解释的:在屋顶之下、存放东西的阁楼。

接着延伸的解释是:由旧工厂或旧仓库改造而成的,少有内墙隔断的高挑开敞的空间。

上述两种含义它们产生的语境是上世纪50年代的美国,更准确点说来便是纽约曼哈顿的SOHO区。

在那里,一批贫穷但富有创造力的艺术家,把一些空间巨大、光线充足的废旧厂房、破败仓库廉价地租用下来,并将其改造成富有艺术气息的生活空间及工作场所,开创了LOFT风格。

随后,时光不断流转,曾经只是贫穷的艺术家们居住的城市阁楼,摇身一变成为了美国中产阶级的时髦的生活方式,又推而广之,在全球蔓延开来,成为一种时尚、一种潮流,这样,我们将看到大洋彼岸的苏荷区(SOHO)。

在苏荷区中,有着全世界最集中也是最大规模的帕拉第奥式或意大利风格的仓库、厂房,也有着全世界最大的铸铁建筑保护区。

那里,艺术新锐风起云涌,其中不乏现代艺术史上的大师级人物;沃霍、李奇斯坦、劳森柏格、约翰斯等。

鼎盛时期,百分之三十以上的纽约艺术家都居住于此,来自世界各地的摄影师流连于GREENE街的铸铁红房、BELGIANBLOCK街的室外消防楼梯,还有各具特色的堵堵涂鸦老墙,充满了商业头脑的画商们,更是在那里纷纷开设起画廊,后来,其中一些画廊在全世界范围里获得了它们广泛的知名度。

追逐利益是资本的永恒的特性,那么,苏荷区成为一个艺术与商业有着高度融合的区域,便与资本有着密不可分的关系。

具有前瞻性的资本,不仅让苏荷区成为全球不同社会等级男女纷纷朝拜的圣坛,同时,早在上世纪70年代,它便以自己的方式,辟通了走向创意园区的一条路径。

旧厂房改商业,5条道路供你选!2014-12-03?新趋势?新思维?商业与地产随着城市化步伐的加快和城市经济结构的转型,曾经代表城市工业文明、象征城市经济发展的工厂及工厂群逐渐退出历史舞台,而这些旧工厂的价值及其所蕴含的历史痕迹并未随之消失,相反,随着全新的创意产业、新兴产业等新鲜血液的注入,旧厂房的生命也通过承载功能的变化重新焕发出生机,再一次推动着城市的变迁。

本文将通过国内外旧工厂改造的发展历程及典型案例来探究旧工厂成功改造的种种成因。

一、国外旧改成功案例分析1.美国纽约SOHO区:旧工厂变身时尚街区类别:改造街区位置:美国纽约特色:通过功能布局的整合,打成综合性的时尚街区SOHO是英语单词South OfHouston的缩写,指的是处于纽约下城Houston街。

1850年的SOHO地区建起了大批铁铸的厂房,成为国际知名品牌的加工厂和艺术展览区。

60年代,一些主要由画家和雕塑家组成的艺术家陆续搬进SOHO区,把这些空置的工厂变成工作室。

到70年代,政府将这个地区划分成居住区并加以保护,一些商家和有经济实力的画廊也相继进入,使SOHO发展成集居住、商业和艺术为一身的一个完善的社区,被誉为“艺术家的天堂”。

今天的SOHO它是商业和艺术充分融合的区域,是富有个性的、有着深刻文化内涵的商业区,是时尚的代名词。

年美国旧金山吉拉德里广场类别:工厂改造位置:美国加州旧金山渔人码头特色:全美第一座工厂改造的露天购物中心1864年,这里叫做毛线磨坊(Woolen Mill);1893年,意大利移民吉拉德里(DomingoGhirardeli)以细火慢熬生产的意大利巧克力,推出后大受欢迎,便买下这栋大楼作为工厂;1964年,已经废弃的巧克力厂、毛纺厂等旧建筑被改建为商店及餐饮设施,成为全美第一座工厂转型的露天购物中心,并改名为“吉拉德里广场”。

而到了上世纪70年代,旧工厂改造风潮进入了延展期。

随着工业文明的衰落,越来越多的旧工厂改造在政府的主导下进行功能上的再生;同时,日本也紧跟欧美部分加入了经济转型和旧厂房改造之列,其代表项目是1974的仓敷阿依比广场项目(图示案例2)。

中国建设报/2006年/2月/15日/第003版第一楼市上海红坊破题旧房新用中国楼市记者孙艳梅老厂房变身艺术中心2005年底,沉寂多年的原上钢十厂仓库前的绿地广场上,悄然摆放了数座或前卫或典雅的艺术雕塑,红砖厂房经过结构加固和修旧如旧的改造后,成为老工业与现代商务交融的上海城市雕塑艺术中心。

日前在此举办的上海雕塑百年开馆大展,吸引来5万人次的观众,而与之相邻配套的红坊文化商务社区更成为传媒界、广告界、建筑设计界和艺术界踏勘办公的热点地区。

据负责上海城雕中心和红坊整体经营管理的鼎杰投资管理有限公司董事长郑培光介绍,与上海诸多业已成熟的工业遗址改建的商务楼宇一样,上海城雕艺术中心的红坊文化商务社区毫无例外的受到所有创意型企业的关注,但与其他工业厂房改建的办公楼有别的是,这是首个由上海市规划局直接推动,并将成为日后上海承办各类国际艺术大展的主场馆和商务中心。

由于工厂转型,这个位于上海中心城区淮海西路上的厂房及所在厂区已闲置多年。

基于政府立项的要求,在新一轮的城市规划调整中,厂房用地性质确定为公共文化用地,保留厂房改造更新,成为以上海城市雕塑艺术中心为核心的公共文化中心。

作为城雕艺术中心的配套商务中心,红坊在厂房改建和运营方案中,汲取国际文化创意产业聚集地-纽约、伦敦、巴黎、悉尼等地区的成熟经验,本着将其打造成与美国麻省当代美术馆、英国泰德、悉尼岩石区等齐名的目标,稳健展开对老工业厂区的改建。

红坊商务中心分为A、B、c三个区域,总建筑面积1.8万平方米,商务办公面积1.1万平方米。

项目内另有2600平方米大型展示厅、1400平方米画廊和2000平方米酒吧、咖啡厅、西餐厅等休闲场所及1000平方米的手工作坊。

在设计上,公共区域和局部办公区域顶楼采用全透明玻璃屋顶,以营造一种阳光通透的效果。

在设施上,供暖系统和保温系统使用了法国节能新型材料。

红坊独特的商务软、硬件配套,为汇聚于此的商务精英创造了一个高效便捷、人情浓郁的工作环境,其配套设施设备均达到4A级写字楼水准。

上海红坊:一个k功的文创产业聚集区文水石闻际4>/-1S ■工红坊,又名新十钢红坊文化创意园,是由原上海第十钢铁厂 改造而来。

从2005年到2016年,它历经了由不同价值目标驱动引导 的两轮城市开发。

红坊项目的第一轮改造,源自上海市政府打造市 级文化地标的诉求,在以政府主导、多方协作的前提下,突破常规 地实现了以轻资产租赁为基础,由专业机构参与的再生模式,实现 了由工业厂区向文化创意产业集聚区的转变。

经过12年的运营,红 坊成为具有国际影响力的文化地标,也带来了整个地块及周边土 地价值的迅速增长。

对于红坊项目带来的精神力量,不只是一个雕塑艺术中心或 者是一个艺术家群落那么简单,而是整个变化过程能够让更多的 人接受与参与公共社区的建设。

从一组钢铁厂房与仓库到一个艺术文化街坊,对工业建筑空 间的重复利用是红坊改造中的重要原则。

建筑的改造设计结合了 对原有结构的加固以及新功能的使用,综合采用插层、加建、房中 房等手段实现了适应展示与办公的新空间组合。

红砖被作为改造 中的主要材料与部分保留的结构构件,成为具有场地记忆的形式 语言。

为结束上钢十厂关停之后近十年的半废弃与无序使用的状 态,项目合理确定、植人符合工业遗产特征、价值以及城市发展对 该地块社会、经济、文化各方面预期的新使用功能和活动,以文化 艺术展览与创意设计为主,配合教育、休闲、办公等辅助功能。

在对现有工业建筑进行修复与价值再现之外,红坊的改造充 分利用了原来位于厂区中央的堆场用地,将其变成一片有着地形 起伏变化的城市草坪。

草坡之上兼具雕塑展陈与活动聚会的功 能,草坡之下又增加了商业配套,从此变废为宝,在空间与功能上 都满足了当地城市公共活动的需求。

红坊文化团队承担了整个厂区的保护与修复,也包括了项目 可行性研究、保护性再利用研究、施工及后期运营、城市公共互 动等多层次的内容。

其中由红坊提出的围绕文化与公共艺术主题 的核心很好地结合了上海文化创意产业发展与存量用地再用的需 求,同时实现了工业遗产保护与再生的目标,并达到一定程度上 经济、社会、文化效益之间的平衡与互补。