康复功能评定学全面

- 格式:doc

- 大小:610.00 KB

- 文档页数:16

《康复功能评定学》教学大纲Ⅰ、课程概况Ⅱ、课程简介1.课程的目的与任务:《康复功能评定学》功能评定是康复治疗学中的一项最基本的专业技能,是制订出好的治疗计划的基础。

只有通过全面的、系统的和详尽记录的康复评定,才有可能确定病人的具体问题,制定相应的干预计划。

评定可提供有关的信息,以资对治疗过程进行比较和评估。

病人、治疗师和医生可藉此清楚的了解到病情是在好转、恶化还是维持原状。

并对如何进一步进行治疗、对是否应改变或停止治疗作出合理的决定。

通过本课程的学习,使学生能够系统地了解康复评定的基本概念及最常用的康复评定及目前临床上通用的一些评估量表。

为进入后期康复治疗学临床课程学习打下坚实的基础。

2.教学组织与方法:教学方法方面要重视康复功能评定学与其它各科的内在联系,运用启发式教学和循序渐进原则,培养学生分析问题和解决问题的能力,充分发挥学生的主动性和创造性,提倡运用现代科技手段,进行形象化教学,要求教师根据教学内容要求,融入典型的临床病例教学,采用幻灯片、录相、模型等多媒体手段进行展示,使学生易于理解、加强记忆。

理论教学:讲授式教学法LBL、问题导向型教学法PBL、启发式教学法、自导式教学法、比较归纳教学法、任务驱动教学法、案例分析教学法。

实验教学:采用示范教学法、问题导向型教学法PBL、案例导向型教学法CBL、模拟教学法。

3.教学保障:多媒体、模拟教学设备、各种康复实验设备。

4.教材与教学参考书目、教学网站①选用教材:《康复功能评定学》(第2版),王玉龙主编,北京:人民卫生出版社,2015。

②参考书目:《康复功能评定学学习指导及习题集》,郭铁成主编,北京:人民卫生出版社,2011年。

《康复功能评定学实训指导》,张秀花主编,北京:人民卫生出版社,2014年;③教学网站:,等等。

Ⅲ、课时分配安排理论课实验课Ⅳ、正文理论教学大纲第一章总论一、教学要求掌握康复评定的主要内容、注意事项。

熟悉康复评定的方法和实施过程。

康复评定课程

摘要:

1.康复评定课程简介

2.康复评定课程的目标

3.康复评定课程的内容

4.康复评定课程的实施方法

5.康复评定课程的效果评估

正文:

康复评定课程是一种针对患者康复过程进行全面评估和分析的课程,旨在通过系统的方法和技术,对患者的生理、心理、社会功能等方面进行全面检查,以了解患者的康复进展和效果,为康复治疗方案的制定和调整提供科学依据。

康复评定课程的目标是为了帮助患者尽快恢复生活自理能力,提高生活质量,促进社会融入。

通过对患者的康复评定,可以了解患者的康复需求,制定个性化的康复计划,提高康复效果。

康复评定课程的内容包括生理功能评定、心理功能评定、社会功能评定等。

生理功能评定主要检查患者的肌力、关节活动度、平衡能力等;心理功能评定主要检查患者的认知、情绪、心理适应等;社会功能评定主要检查患者的生活自理能力、社交能力、职业能力等。

康复评定课程的实施方法主要包括定期评估、动态观察、综合分析等。

定期评估是指在一定的时间间隔内,对患者的康复情况进行评估;动态观察是指

在康复过程中,实时观察患者的康复变化;综合分析是指将患者的生理、心理、社会功能等方面的评估结果进行综合分析,为康复治疗方案的制定和调整提供依据。

康复评定课程的效果评估主要是通过比较患者的康复前后评估结果,了解康复效果。

通过对康复效果的评估,可以及时发现康复过程中的问题,调整康复方案,提高康复效果。

同时,康复评定课程的效果评估也可以为康复治疗方案的制定和调整提供科学依据,促进康复医学的发展。

康复评定学1. 简介康复评定学是研究和评估康复医疗、康复治疗和康复护理领域的一门学科。

它以评估个体在身体、心理和社会方面的功能状态为基础,旨在帮助患者恢复、改善或适应疾病、创伤或残疾所导致的功能损失。

康复评定学包括评估的目的、方法、工具和技术。

通过系统的数据收集、观察和分析,评估师能够确定个体的康复需求,并制定个性化的康复计划。

2. 康复评定的目的康复评定的主要目的是评估个体的功能状态和康复需求,为康复团队制定有效的康复计划提供依据。

具体而言,康复评定的目的包括:•评估个体的身体功能,如肌力、运动能力和平衡能力。

•评估个体的认知功能,如记忆、注意力和执行功能。

•评估个体的心理健康状况,如情绪、压力和心理适应能力。

•评估个体的社会功能,如社交能力和家庭功能。

•评估个体的环境适应能力,如家庭和社区环境的可访问性和可利用性。

通过评估个体的功能状态,康复评定可以帮助康复团队了解个体的康复需求和潜在问题,从而制定针对性的康复计划。

3. 康复评定的方法康复评定的方法可以包括定量评估和定性评估两种方式。

3.1 定量评估定量评估是使用标准化工具和测试进行客观量化评估的方法。

常用的定量评估工具包括:•身体功能评估:使用肌力测试、运动测量和平衡评估工具,如手动肌力测试、动作范围测量和伯格平衡量表。

•认知功能评估:使用标准化认知测量工具,如蒙特利尔认知评估量表、远距离定向测验和斯特劳普测试。

•心理健康评估:使用心理健康问卷和量表,如抑郁自评量表、焦虑自评量表和压力感知量表。

•社会功能评估:使用社会适应测验和问卷,如社会支持测验和家庭功能评估表。

定量评估可以提供客观的数字结果,帮助评估师对个体的功能状态进行准确评估。

3.2 定性评估定性评估是使用观察和访谈等方式进行主观评估的方法。

评估师通过观察个体的行为、交流和日常生活活动,了解其功能状态和康复需求。

定性评估可以提供更全面、深入的信息,帮助评估师了解个体的背景和环境因素对其康复的影响。

康复医学康复运动功能评定康复医学康复运动功能评定是指通过系统的方法对患者的运动功能进行评定,帮助康复医生了解患者的运动能力,制定个性化的康复计划,以促进患者的康复和生活质量的提高。

康复运动功能评定包括详细的体格检查和各项功能评定。

康复运动功能评定的目的是全面、客观地了解患者的身体状况和运动能力,确定患者的康复治疗方案,并评估治疗效果。

评定的项目包括患者的体格指标、活动能力、肌肉力量、关节运动范围、协调性等。

在康复运动功能评定中,首先需要进行详细的体格检查,包括测量身高、体重、体脂肪含量等指标,检查有无畸形、肿瘤等病变,了解患者的健康状况。

体格检查有助于评估患者的整体健康状况,为制定康复计划提供基本数据。

其次,需要对患者的活动能力进行评定。

可以使用运动评分量表或者物理活动问卷等工具来评估患者的日常生活活动能力、社交能力、体力活动水平等。

这些工具可以帮助康复医生了解患者的日常生活情况,确定患者需要改善的方面,并根据实际情况制定相应的康复目标。

此外,肌肉力量和关节运动范围是康复运动功能评定的重要内容。

通过测量患者的肌肉力量和关节运动范围,可以了解患者是否存在肌肉萎缩、关节僵硬等问题,为康复治疗提供依据。

常用的肌力测量方法包括手持测力计、屈伸力测量仪等,关节运动范围的测量可以使用受训者躯体的动作测量仪等工具。

最后,协调性也是康复运动功能评定的重要内容之一、通过测试患者的平衡能力、协调性和反应能力,可以了解患者是否存在协调障碍,为康复治疗中的平衡训练和协调训练提供指导。

综上所述,康复医学康复运动功能评定是一项系统且综合性的评定工作,通过对患者的体格检查、活动能力评定、肌肉力量和关节运动范围测量、协调性测试等项目的评定,可以全面、客观地了解患者的运动能力,为制定个性化的康复计划提供依据。

康复运动功能评定对于康复治疗的效果评估和调整有着重要的作用,可以帮助患者恢复和改善运动功能,提高生活质量。

可编辑修改精选全文完整版名词解释1.康复功能评定:是用客观的、量化的方法有效和准确地评定残疾者功能障碍的种类、性质、部位、范围、严重程度和预后。

包括躯体功能、精神状态、言语功能和社会功能等方面的评定。

2.初期评定:是首次对患者进行的评定。

目的是发现和确定患者的功能状况和存在的问题,判断障碍程度、康复潜力和预后,为制定康复治疗计划提供可靠的依据。

3.中期评定:是指患者经过一段时间治疗后进行的再次评定。

评定的目的是对前一阶段的康复治疗进行总结,判断障碍是否改善、改善的程度以及治疗方案有无必要调整。

一般在患者住院中期予以评定,也可以根据患者康复进展情况的需要组织多次评定。

4.末期评定:是在患者出院前结束治疗时进行。

目的在于判定康复治疗效果如何、是否达到预期目标,对遗留问题提出进一步解决的方法和建议。

考察知识点:第一章总论1.ROM:即关节活动范围,是指单个关节运动时的弧度,测量时要求被测者在特定的体位下,关节的最大活动范围。

包括主动关节活动范围(AROM)和被动关节活动范围(PROM)。

2.主动关节活动度(AROM):即主动关节活动范围,指被检者做肌肉随意收缩时带动相应关节的活动范围。

正常情况下,主动关节活动范围略小于被动关节活动范围。

3.被动关节活动度(PROM):指被检者肌肉完全松弛的情况下,由外力作用于关节而发生运动的范围。

考察知识点:第二章关节活动范围评定1.肌力:是指肌肉或肌群收缩时所产生的最大力量,分为静态肌力与动态肌力,广义的肌力还包括肌肉爆发力和肌肉耐力。

2.MMT:即徒手肌力评定,是评定者借助于受试者自身节段的重力或徒手施加外在阻力的前提下,评定受试者所测肌肉(或肌群)产生最大自主收缩能力的一种肌力评定方法。

3.肌肉的初长度:是指肌肉收缩前的长度,肌肉初长度对肌肉收缩张力有影响,肌肉收缩前给予一定的前负荷,当前负荷逐渐增加时,肌肉初长度增加,收缩所产生的主动张力也相应增大,肌肉的收缩效果增强。

康复评定学(平衡)平衡是指人体在不同环境和情况下维持身体稳定的能力,是完成各项日常生活活动的基本保证。

评定人体维持身体稳定性的过程称平衡评定,包括静态评定和动态评定。

一、临床观察1、定义观察受检者在休息状态下的静态平衡功能和活动状态下的动态平衡功能。

2、适应证与禁忌证(1)适应证:凡是不能维持身体稳定性的疾患都需要进行平衡评定。

(2)禁忌证:没有绝对禁忌证。

不能负重站立者(如下肢骨折未愈合),不适宜评定站立位平衡;不能主动合作者不适宜评定动态平衡。

3、设备与用具不需要设备。

4、操作方法与步骤(1)跪位平衡反应:受检者跪位,检查者将受检者上肢向一侧牵拉,使之倾斜。

1)阳性反应:头部和躯干上部出现向中线的调整,被牵拉一侧出现保护性反应,对侧上、下肢伸展并外展;2)阴性反应:头部和躯干上部未出现向中线的调整,被牵拉一侧和另一侧上、下肢未出现上述反应或仅身体的某一部分出现阳性反应。

(2)坐位平衡反应:受检者坐在椅子上,检查者将受检者上肢向一侧牵拉。

1)阳性反应:头部和躯干上部出现向中线的调整,被牵拉一侧出现保护性反应,另一侧上、下肢伸展并外展;2)阴性反应:头部和躯干上部未出现向中线的调整,被牵拉一侧和另一侧上、下肢未出现上述反应或仅身体的某一部分出现阳性反应。

(3)站立位平衡反应:1)Romberg 征:双足并拢直立,观察在睁、闭眼时身体摇摆的情况,又称为“闭目直立检查法”;2)单腿直立检查法:受检者单腿直立,观察其睁、闭眼情况下维持平衡的时间长短,最长维持时间为30 秒;3)强化Romberg 检查法:受检者两足一前一后、足尖接足跟直立,观察其睁、闭眼时身体的摇摆,最长维持时间为 60 秒。

(4)跨步反应:受检者站立位,检查者向左、右、前、后方向推动受检者身体。

1)阳性反应:脚快速向侧方、前方、后方跨出一步,头部和躯干出现调整;2)阴性反应:不能为维持平衡而快速跨出一步,头部和躯干不出现调整。

(5)活动:评定在活动状态下能否保持平衡。

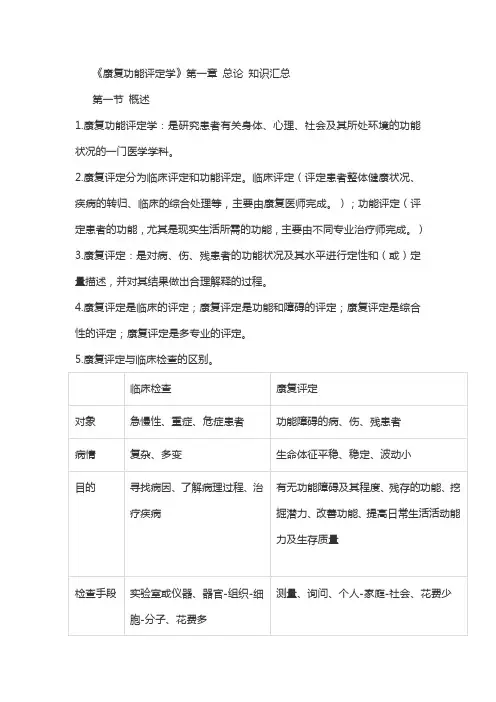

《康复功能评定学》第一章总论知识汇总第一节概述1.康复功能评定学:是研究患者有关身体、心理、社会及其所处环境的功能状况的一门医学学科。

2.康复评定分为临床评定和功能评定。

临床评定(评定患者整体健康状况、疾病的转归、临床的综合处理等,主要由康复医师完成。

);功能评定(评定患者的功能,尤其是现实生活所需的功能,主要由不同专业治疗师完成。

)3.康复评定:是对病、伤、残患者的功能状况及其水平进行定性和(或)定量描述,并对其结果做出合理解释的过程。

4.康复评定是临床的评定;康复评定是功能和障碍的评定;康复评定是综合性的评定;康复评定是多专业的评定。

5.康复评定与临床检查的区别。

6.康复评定的对象主要是功能障碍国际功能障碍分类包括:ICIDH(残损、残疾、残障)残损:心理上、生理上或解剖的结构或功能上的任何丧失或异常,被认为是一种在器官水平上的障碍。

可以分为:①智力残损;②其他心理残损;③语言残损;④听力残损;⑤视力残损;⑥内脏(心肺、消化、生殖器官)残损;⑦骨骼(姿势、体格、运动)残损;⑧畸形;⑨多种综合残损等。

残疾:由于残损的原因使人的能力受限或缺乏,以至于不能在正常范围内和以正常方式进行活动,以功能为导向,被认为是一种在个体水平上的障碍,可以分为:①行为残疾;②交流残疾;③生活自理残疾;④运动残疾;⑤身体姿势和活动残疾;⑥技能活动残疾;⑦环境适应残疾;⑧特殊技能残疾;⑨其他活动残疾等。

残障:由于残损或残疾,限制或阻碍一个人充当正常社会角色(按照年龄、性别、社会和文化的因素)并使之处于不利的地位,是一个社会的概念,被认为是一种环境和社会水平上的障碍可以分为:①定向识别(时间、地点和人)残障;②身体自主残障(生活不能自理);③行动残障;④就业残障;⑤社会活动残障;⑥经济自立残障;⑦其他残障等。

ICF(损伤、活动受限、参与局限)ICF是以活动和参与为主线来进行功能、残疾和健康分类的,强调环境与个人因素以及各部分之间的双向作用,其运行模式见下图:ICF运行模式中国六类残疾其中包括视力残疾、听力残疾、言语残疾、智力残疾、肢体残疾、精神残疾和多重残疾。

1.康复评定:康复评定是对病、伤、残患者的功能状况及其水平进行定性和(或)定量描述,并对其结果作出合理解释的过程;是指对病人的功能障碍及其活动能力作出客观的评价。

康复评定是客观地、准确地评定功能障碍的原因、性质、部位、范围、严重程度、发展趋势、预后和评定疗效等。

康复评定是制订康复治疗计划的依据,是实施康复治疗措施和实现康复目标的前提条件。

2.康复评定的内容:康复评定的内容包括主观资料、客观资料、功能评定和制订康复治疗计划四个部分。

①主观资料:主要指患者详细的病史,包括患者个人的主诉及其他的临床症状。

②客观资料:体格检查发现的客观体征和功能表现。

③功能评定:对上述资料进行整理和分析,并针对患者功能障碍问题作出客观的评价。

④制订康复计划:拟定处理计划,包括有关的进一步检查、会诊、诊断、康复治疗和处理等。

3.康复评定的作用与目的:①掌握功能障碍的情况:了解功能障碍的性质、范围、和程度等。

②制订康复治疗计划和选择适合的治疗方法:不同性质的功能障碍需要选择不同的治疗措施和方法。

③评价康复治疗效果:一个完整的康复治疗过程应该是以评定开始,又以评定结束。

同时,通过评定可寻找到更有效的治疗方法。

④帮助判断预后:如Barthel指数评定4060分者康复治疗效益最佳。

⑤分析卫生资源的使用效率:如何在最短的时间内,消耗最低的费用,获得最佳的康复效果一直是社会和患者共同追寻的目标。

⑥为残疾等级的划分提出依据。

4.评定的注意事项:一、选择合适的评定方法;二、掌握恰当的评定时间;三、重视与患者和家属的交流与沟通;四、防止意外情况的发生5.身体姿势:身体姿势是指身体各部在空间的相对位置,它反映人体骨骼、肌肉、内脏器官、神经系统等各组织间的力学关系。

6.康复评定的方法:一般康复评定的方法可分为:定性评定、半定量评定和定量评定三类。

①定性评定:定性评定是一种从整体上分析评定对象特性的描述性分析,主要解决评定对象“有没有”或“是不是”的问题。

康复功能评定学重点人卫第三版康复功能评定学重点人卫第三版导语:康复功能评定学是康复医学领域的关键学科之一,通过对患者的身体功能、日常生活能力和心理状态的评估,为康复治疗提供科学依据。

人卫第三版的《康复功能评定学》是该领域的重要参考书籍,旨在帮助医务人员提高康复治疗的效果和质量。

本文将从整体概述、专业背景和内容特点三个方面对该书进行评估,并结合个人观点和理解进行探讨。

一、整体概述《康复功能评定学》是一本系统阐述康复功能评定理论与实践的专业著作。

该书共分为八章,内容包括康复功能评定的基本理论、评定方法与技术、评定的适应证与禁忌证、评定的操作流程与规范、日常生活活动能力评定、社会参与能力评定、认知功能评定和心理功能评定等。

全书以系统化与专业性为特点,旨在帮助读者全面了解和掌握康复功能评定学的相关知识和技术。

二、专业背景《康复功能评定学》是由康复医学与理学疗法教研室主编的权威专著。

动态康复医学疗法的发展给康复功能评定学提供了更广阔的应用空间,同时也提出了更高的要求。

该书基于最新的研究成果和临床实践,系统地介绍了康复功能评定的相关理论、方法和技术,旨在为康复医学专业人员提供切实可行的康复评定标准和流程,以提高康复治疗的效果和质量。

三、内容特点1. 综合性与深度:《康复功能评定学》全面概述了康复功能评定的理论与实践内容,涵盖了从评定基本理论到操作流程、日常生活能力、社会参与能力、认知功能和心理功能等方面的知识。

它提供了丰富的教育资源和参考指导,使读者能够全面了解和掌握康复功能评定学的核心要点。

2. 知识框架与架构:该书采用逻辑清晰的章节划分,每个章节内部都具有清晰的组织结构,使读者能够按照自己的需求有针对性地阅读不同主题。

每个章节的开头给出了简单而明确的导引,有利于读者把握章节内容的核心思想与结构。

3. 实例与案例分析:众多实例和案例分析是该书的亮点之一。

通过丰富的临床案例,读者可更好地理解和应用所学的知识。

《康复评定学》课程笔记第一章康复评定总论一、康复评定的概念康复评定是指通过系统的评估方法,对患者的功能障碍进行客观、全面的检查和评价,以明确功能障碍的性质、范围、程度,为制定康复目标和治疗方案提供依据。

康复评定的目标是确定患者的功能障碍,预测康复潜力,制定康复目标和计划,以及评估康复疗效。

二、康复评定的意义1. 为康复治疗提供科学依据:康复评定可以帮助康复专业人员了解患者的功能障碍状况,从而制定针对性的康复治疗计划。

2. 评估康复疗效:在康复治疗过程中,定期进行康复评定,以评估治疗效果,调整治疗方案。

3. 预测康复结局:通过康复评定,可以对患者的康复预后进行预测,为患者及家属提供心理支持。

三、康复评定的原则1. 客观性原则:康复评定应基于科学、客观的评估方法,避免主观臆断。

2. 全面性原则:康复评定应涵盖患者功能障碍的各个方面,包括运动、感觉、认知、言语、心理等。

3. 动态性原则:康复评定应贯穿于康复治疗的全过程,定期进行,以评估治疗效果和调整治疗方案。

4. 个性化原则:康复评定应根据患者的具体情况进行,充分考虑患者的年龄、性别、文化背景等因素。

5. 参与性原则:康复评定应鼓励患者及其家属积极参与,提高康复治疗的依从性。

四、康复评定的内容1. 运动功能评定:包括肌力、关节活动度、平衡与协调功能、步态分析等。

2. 感觉功能评定:包括触觉、痛觉、温度觉、本体感觉等。

3. 认知功能评定:包括注意力、记忆力、执行功能、语言理解与表达等。

4. 言语功能评定:包括发音清晰度、语言理解与表达、沟通能力等。

5. 心理功能评定:包括情绪、心理适应、生活质量等。

6. 日常生活活动能力评定:包括自理能力、家务劳动、社交活动等。

五、康复评定的方法1. 观察法:通过观察患者的行为、表现,评估其功能障碍。

2. 问卷调查法:通过患者或家属的问卷,了解患者的功能障碍。

3. 标准化测试法:采用标准化的测试工具,对患者的功能障碍进行定量评估。

《康复功能评定学》教学大纲课程编码:课程类别:(专业核心课程)总学时:108 理论学时:54 实践学时:54开课学期:2一、课程概述1.课程的地位与作用《康复功能评定学》是康复治疗专业学生的必修课程,研究患者功能障碍的基本理论、基本技能和康复临床思维方法的门学料,是高专康复治疗技术专业的岗位专项能力必修课程。

一直被视作康复专业的核心主干课程。

通过康复功能评定,可以明确患者功能障得的性质、范围、程度,从而指导康复治疗师制定康复治疗方案。

通过初期、中期、末期评定,又可以评判疗效和预后情况。

《康复功能评定》在卫生专业技术资格考试《康复医学与治疗技术》(士、师、中级)中占有较大比重,在“专业知识”及“专业实践能力”两个板块中属于必考内容,考试重难点较多,要求掌握的内容较复杂较细致。

所以,本课程对于从事康复治疗技术专业的学生来说非常重要其前修课程为《正常人体结构》、《正常人体功能)、《人体发育学》、《运动解临床医学概要》、《康复医学概论》,为学生学习本课程提供理论基础。

同时,学习好《康复功能评定》,掌握康复评定基础理论及实践技术,也能为进一步学习好《物理治疗技术》、《作业治疗技术》、《(言语治疗技术》、《针负推拿》、《康复工程技术》、《神经康复》、《疾病康复》、《康复护理技术》、《康复心理》、《社区康复》等课程打下坚实基础。

2.课程教学目标(1)知识目标:掌握康复功能评定的定义,熟悉康复功能评定在整个康复学科体系中的重要性。

掌握各项康复评定的概况、方法、具体内容、评定量表内容和使用、注意事项。

掌握肌力评定、关节活动度评定、肌张力评定、平衡评定等具体操作。

(2)能力目标:采集临床病史,通过临床检查(影像学、检验学检查等),结合临床诊断了解患者大致情况。

利用康复评定相关知识实施评估,了解功能障碍的性质、范围、程度及预后,完善评定表格,制定康复治疗计划并实施。

定期行中期评定,找出患者功能提高之处,修改治疗计划完善出院评定,检验治疗效果,安排患者今后去向。

康复功能评定学全面康复功能评定学,作为康复医学领域的重要组成部分,就像是康复治疗过程中的指南针,为患者的康复之路指明方向。

它通过一系列科学、系统的方法和手段,对患者的身体功能、结构、活动和参与能力进行全面、准确的评估,为制定个性化的康复治疗方案提供依据。

首先,我们来了解一下康复功能评定学的定义和范畴。

康复功能评定学是研究障碍和残疾的原因、性质、特征、范围、程度和预后的一门学科。

它涵盖了身体结构与功能、活动能力、参与能力等多个方面。

从肌肉力量、关节活动度、平衡能力、感觉功能,到日常生活活动能力、工作能力、社会交往能力等,康复功能评定学无所不包。

为什么康复功能评定学如此重要呢?想象一下,如果没有准确的评定,康复治疗就如同盲人摸象,无法有的放矢。

通过评定,我们可以明确患者的问题所在,了解他们的功能障碍程度,为后续的治疗设定合理的目标。

比如,一位脑卒中患者,经过评定发现其右侧肢体肌力减弱、平衡能力差,我们就能针对性地制定增强肌力、改善平衡的训练计划。

在康复功能评定学中,有各种各样的评定方法和工具。

常用的评定方法包括观察法、问卷调查法、测量法等。

观察法可以直观地了解患者的动作表现、姿势控制等;问卷调查法则能获取患者对自身功能状况的主观感受;测量法则能提供精确的数据,如关节活动度的测量、肌力的测试等。

而评定工具更是丰富多样,像徒手肌力评定量表、Barthel 指数、功能独立性评定量表(FIM)等,它们都在不同的方面发挥着重要作用。

以徒手肌力评定为例,治疗师通过触摸、感受患者肌肉的收缩力量,按照 0-5 级的分级标准进行评定。

0 级表示完全瘫痪,5 级则表示正常肌力。

这种评定方法简单易行,但需要治疗师具备丰富的经验和敏锐的触觉感知。

再比如 Barthel 指数,它用于评定日常生活活动能力,包括进食、穿衣、洗澡等 10 个项目。

通过对每个项目的评分,能清晰地反映出患者在日常生活中的自理程度。

康复功能评定学不仅仅局限于对身体功能的评估,还关注患者的心理和社会功能。

康复功能评定学全面第一章绪论●康复评定是收集评定对象的病史和相关资料,并藉此制定出合适的康复治疗方案、评估治疗效果和预测预后功能等。

●康复评定学是研究障碍和潜能的基本理论、基本技能的一门医学学科。

康复评定的层次:根据《International Classification of Functioning, Disability and Health, ICF》,以及残损、残疾、残障的分类,康复评定包括功能障碍的评定,能力障碍的评定和社会性障碍的评定三个层次。

评定过程的五个要素1.病史询问:障碍史是康复病史的核心内容2.观察:①局部观察(以障碍部位为中心);②全身观察;③静态观察(即形态观察,如观察姿势、肢位等情况);④动态观察(即功能观察,是在活动时进行观察,如了解步行时是否存在异常步态)。

3.检测:4.记录:5.分析:将病史和观察所得,结合检测结果进行科学的综合、比较、分析和解释,也是评定过程中不可忽视的重要方面评定的实施康复评定的实施目前普遍采用的方法是SOAP法,即:1.S( subjective data主观资料):患者个人的主诉材料、症状;2.O( objective data客观资料):患者的客观体征和功能表现;3.A( assessment评定):对上述资料进行整理和分析;4.P( plan计划):拟订处理计划,包括有关进一步检查、会诊、诊断、康复治疗和处理等的计划。

第二章人体形态评定异常姿势的影响(一)肌肉和韧带失平衡(二)关节负重增加和(三)继发性功能障碍(四)诱发疼痛上肢常用标志点1.肩峰2.肱骨内上髁、外上髁3.鹰嘴4.桡骨茎突5.尺骨茎突6.桡尺茎突中间点截肢残端围度的测量1.上臂残端围度从腋窝直到残端末端,每隔2.5cm测量一次围度。

2.前臂残端围度从尺骨鹰嘴直到残端末端,每隔2.5cm测量一次围度。

3.大腿残端围度从坐骨结节直到残端末端,每隔5cm测量一次围度。

4.小腿残端围度从膝关节外侧间隙起直到残端末端,每隔5cm测量一次围度。

第三章心肺功能的评定心电运动试验(通过观察受试者运动时的各种反应(呼吸、血压、心率、心电图、气体代谢、临床症状与体征等),来判断其心、肺、骨骼肌等的储备功能(实际负荷能力)和机体对运动的实际耐受能力。

心电运动试验的目的1. 为制定运动处方提供依据:通过了解受试者可耐受的运动负荷,可判断其心功能,指导日常生活活动和工作强度,并制定运动处方,以确保康复训练的有效性和安全性。

2. 冠心病的早期诊断:以往运动试验曾是冠心病早期诊断最有效和最常用的方法,有较高的灵敏性和特异性。

3. 判定冠状动脉病变的严重程度及预后:运动中发生心肌缺血的运动负荷越低、心肌耗氧水平越低(即心率、血压越低)、ST段下移的程度越大,冠心病的严重程度就越重,预后也越差。

运动气体代谢测定代谢当量代谢当量(metablic equivalent,MET)是一种表示相对能量代谢水平和运动。

健康成年人坐位安静状态下耗氧量为3.5ml/(kg·min),将此定为lMET,根据其它活动时的耗氧量/(kg·min)可推算出其相应的METs值。

尽管不同个体在从事相同的活动时其实际的耗氧量可能不同,但不同的人在从事相同的活动时其METs值基本相等。

故METs值可用于表示运动强度、制订个体化运动处方、指导日常生活和职业活动、判定最大运动能力和心功能水平等。

可参考下表中各种体力活动的METs值指导患者的各种活动和康复训练。

第四章反射评定●反射是神经系统在调节机体的活动中,对内、外界环境的刺激作出的适宜反应。

它是神经系统生理活动的基本形式。

●反射活动的形态基础是反射弧,反射弧包括五个部分:感受器→传入神经(感觉神经)→中枢→传出神经(运动神经)→效应器。

脊髓反射是脑桥下1/3的前庭外侧核传导的运动反射,它协调四肢在屈曲和伸展模式中的肌肉。

对脊髓反射检测的阳性或阴性反应在2 个月的正常儿童可能存在,超过2个月的儿童阳性反应持续存在,可能预示着中枢神经系统的发育迟缓,阴性反应是正常的。

屈肌收缩反射(Flexor Withdrawal)●检测体位:病人仰卧,头置正中,下肢伸展。

●诱发刺激:刺激一侧足底。

●阴性反应:受刺激的下肢维持伸展或对恼人的刺激快速地退缩。

●阳性反应:受刺激的下肢失去控制而屈曲。

不要与挠痒相混淆。

●解释:出生后2个月内阳性反应是正常的,在这之后仍存在可能提示反射发育迟缓。

伸肌伸展反射(Extensor Thrust)●检测体位:病人仰卧,头置正中,两下肢一侧伸直,一侧屈曲。

●诱发刺激:刺激屈曲的一侧下肢的足底。

●阴性反应:屈曲的下肢维持姿势不变。

●阳性反应:屈曲的下肢失去控制而伸直。

不要与挠痒相混淆。

●解释:出生后2个月内阳性反应是正常的,在此之后仍存在可能提示反射发育迟缓。

脑干反射是通过从前庭外侧核到位于基底神经节下方的红核之间的区域传导的、静止的姿势反射,它影响全身的肌张力变化,既与头和身体在空中的位置有关,也与头同身体的位置关系有关。

在出生后前4~6个月,脑干反射的阳性或阴性的存在可见于正常儿童,超过6 个月的儿童仍存在阳性反射可能提示运动发育迟缓,阴性反应是正常的。

不对称性紧张性颈反射(Asymmetrical Tonic Neck)●检测体位:病人仰卧,头置正中,上下肢伸直。

●诱发刺激:将头转向一侧。

●阴性反应:两侧肢体无反应。

●阳性反应:面部朝向的一侧上下肢伸展或伸肌肌张力增高;对侧上下肢屈曲或屈肌张力增高。

●解释:出生后4-6个月阳性反应是正常的,但任何时候出现的强制性不对称性紧张性颈反射都是病理性的,出生6 个月后的阳性反应可能提示反射发育迟缓。

中脑水平调正反应是在红核上方的中脑整合的,不包括大脑皮质。

调正反应相互作用,使头和身体在空间保持正常位置。

它们是出生后第一批发育的反射,到10 ~12个月时达到最大效应。

当皮质控制增加时,它们逐渐改变并受到抑制,到5岁末时消失。

它们的组合动作使得儿童能够翻身、起坐、手膝位起立和手足支撑俯卧。

第五章肌力评定一、肌力:广义是指肌肉收缩时产生的力量,狭义的指肌肉主动收缩时产生的力量,及静态或动态收缩的能力。

一、肌的分类:原动肌、拮抗肌、协同肌三、肌收缩类型1、等长收缩---肌肉收缩时,肌力明显增加,但肌长基本无变化,不产生关节运动的收缩,其主要作用是用于维持特定体位和姿势。

2、等张收缩---是肌肉时,肌力基本不变,但肌长度变化,引起关节运动的收缩。

根据肌肉起止部位的活动方向,可分为向心性收缩和离心性收缩。

向心性收缩---肌肉收缩时,肌肉起、止点相互靠近,肌肉的长度缩短。

离心性收缩---肌肉收缩时,肌肉起、止点相互远离,肌肉的长度缩短。

3、等速收缩---肌肉收缩时的运动速度保持不变的肌肉收缩形式。

等速收缩不是肌肉的自然收缩形式,而是一种肌力评定和训练的方法。

级别名称标准相当于正常肌力的%0 零(zero,Z)无肌肉收缩01 微弱(trace,T)有轻微收缩,但不能引起关节活动102 差(poor,P)在减重状态下能做关节全范围活动253 尚可(fair,F)能抗重力做关节全范围活动,但不能抗阻力504 良好(good,G)能抗重力和一定阻力,做关节全范围活动755 正常(normal,N)能抗重力和充分阻力,做关节全范围活动100第七章肌张力评定肌张力(muscle tone)是指人体在安静休息的情况下,肌肉保持一定紧张状态的能力。

必要的肌张力是维持肢体位置,支撑体重所必需的;是保证肢体运动制控能力,空间位置,进行各种复杂运动所必要的条件。

(一)肌张力分类1.正常肌张力分类静止性肌张力姿势性肌张力运动性肌张力2.异常肌张力分类肌张力减低(迟缓)肌张力增高(痉挛)肌张力障碍痉挛(spasticity)是指在上运动神经元损伤后,由于脑干和脊髓反射亢进而使局部对被动运动的阻力增大的一种状态。

第八章感觉评定感受器定义: 分布在人和动物体的体表或组织内部的专门感受机体内、外环境变化所形成的刺激的结构和装置。

2.感受器分类①机械感受器(mechanoreceptor)②温度感受器(thermoreceptor)③伤害性感受器(nociceptor)④电磁感受器(electromagnetic receptor)⑤化学感受器(chemoreceptor)视觉模拟评分(VAS)1.直线法:被评定者根据自己的实际感觉在直线上标出疼痛的程度表。

2.数字评分法(NRS):以无痛的0的11个点来描述疼痛强度,0表示无疼痛,10表示最剧烈的疼痛。

3.注意事项1)间歇评定。

2)周期性动态评分不宜过度频繁。

3)病人自控丧失和焦虑可加重疼痛感觉影响评分结果。

第九章平衡与协调功能评定☐人体平衡(balance,equilibrium)是指身体重心偏离稳定位置时,通过自发的、无意识的或反射性的活动,以恢复质心稳定的能力。

☐支撑面是指人体在各种体位下(卧、坐、站立、行走)所依靠的接触面。

人体站立时的支撑面为两足及两足之间的面积。

人体平衡的维持需要三个环节的参与☐感觉输入:人体站立时身体所处位置与地球引力及周围环境的关系通过视觉、躯体感觉、前庭觉的传入而被感知☐中枢整合:感觉信息在多级平衡觉神经中枢中进行整合加工,并形成运动的方案☐运动控制:枢神经系统在对多种感觉信息进行分析整合后下达运动指令,运动系统以不同的协同运动模式控制姿势变化,将身体质心调整到原来的范围内或重新建立新的平衡平衡反应是指平衡状态改变时,人体恢复原有平衡或建立新平衡的过程,包括反应时间和运动时间。

反应时间是指从平衡状态的改变到出现可见运动的时间;运动时间是指从出现可见运动到动作完成、建立新平衡的时间。

平衡反应的形成具有一定的规律。

通常在出生6个月时形成俯卧位平衡反应,7~8个月形成仰卧位和坐位平衡反应,9~12个月形成蹲起反应,12~21个月形成站立反应。

平衡种类☐静态平衡又称一级平衡,指人体在无外力作用下,在睁眼和闭眼时维持某姿势稳定的过程,例如坐位和站位时平衡。

☐自我动态平衡又称二级平衡,指在无外力作用下从一种姿势调整到另外一种姿势的过程,在整个过程中保持平衡状态,例如行走过程的平衡。

☐他人动态平衡又称三级平衡,指人体在外力的作用下(包括加速度和减速度)当身体质心发生改变时,迅速调整质心和姿势,保持身体平衡的过程。

例如在行驶的汽车中行走。

第十章神经电生理检查运动单位⏹概念:由一个运动神经元与所支配的全部肌纤维共同组成的,是肌肉随意收缩时的最小功能单位。

⏹运动单位电位3个主要参数:时限、波幅、位相。

特殊检查特殊检查包括F波、H反射(又叫迟发反应,late response)、瞬目反射(blink reflex)等,主要研究的是近端神经节段,它们对于了解周围神经近端神经的功能状态具有重要的价值。