青海都兰的吐蕃时期墓葬

- 格式:pdf

- 大小:262.10 KB

- 文档页数:7

都兰古墓:吐蕃耶?吐谷浑耶?——评鲍义志两篇论文及其他青海是个多民族聚居的地方,各有渊源,典籍宝藏、历史文化十分丰富。

而一次次的考古发现,更加开阔了人们的眼界。

从1982年开始,青海省考古工作者在青海都兰陆续发现了多个古墓葬群,发掘了其中的八十多座,包括闻名中外的热水血渭一号大墓。

考古专家们一致认为这些墓葬均属于吐蕃。

近年来,青海省一些民间文史爱好者行文报刊,就古墓葬的年代、墓主人和族属等问题提出异议,认为都兰县乃至海西州的全部古墓都属于吐谷浑。

双方观点相左,真有隔夜巨变之感。

鲍义志先生是持“吐谷浑说”者。

最近,笔者看到他两篇文章,对文中所作定论很是费解,甚至有如鲠在喉之感,不得不吐。

现择其文中要点,不揣浅薄,阐明观点,愿与作者和有意于这个命题者继续研讨。

为了便于读者了解鲍义志文章的全貌,先把他两篇文章的主要内容引录于此。

第一篇题目为《寻踪吐谷浑》,刊登在2011年《中国土族》杂志夏季号。

文中选了八首诗,每首之后均有注释。

其中第七首标题是“血渭一号大墓”,诗曰:“大墓雄踞天地间,凤护龙守叹大观。

木迭石砌九楼高,当年建来颇费难。

从来可恨盗墓贼,考古无果人茫然。

龙脉已断谁人续,恨睹疮痍血渭滩。

”注释是:“血渭一号大墓是确凿无疑的吐谷浑大墓。

考古发掘时挖断了龙脉,而20多年过去,至今不提交考古报告,真是不可思议。

实际上,以考古为名造成的破坏是最让人遗憾的。

”第八首的标题是“观央视10套《树轮定年法》有感,诗曰:“谁家陵墓谁家坟,专家考证有定论。

惊世骇俗棺板画,印迹总留大漠中。

人身攻击实可哀,只恐意欲水搅混。

树轮测年驱阴霾,大墓铁定吐谷浑。

”注释说:“2011年3月24日《青海日报》报道了我调研吐谷浑文化的情况,这次调研活动是‘青海省特色文化和文化产业发展’调研的一个组织部分。

几天后,有人在网上对我进行大肆攻击,说我是搞文化侵略云云,实际是煽动莫名其妙的民族情绪。

都兰血渭一号大墓开挖以来,有一些争议、学术观点,均属正常。

地处柴达木盆地东南端的青海海西蒙古族藏族自治州都兰县,历史上曾是吐谷浑古王国的政治、经济、文化中心,也是古丝绸之路的重要驿址。

在这片方圆2万多平方公里的土地上已发现上千座至少有1500年历史的古墓。

近年来,考古工作者通过对都兰古墓群的发掘、研究,解读了许多历史悬疑,认为这些墓葬是研究我国西北民族史、中西交通史及柴达木盆地环境演变史的宝藏。

“东方金字塔”吐谷浑历史的见证吐谷浑人是辽东鲜卑族的一支,公元四世纪迁移到青海南部草原。

公元329年,吐谷浑人以青海为中心创建了自己的王国,并将都兰作为都城。

公元663年,吐谷浑政权为吐蕃所灭,成为吐蕃王国的一个邦国。

青海省从1982年开始就对都兰古墓群进行了大规模的抢救性考古发掘。

发掘出的东罗马金币、波斯银币和350多件珍贵的丝绸物品证明了这个地区曾经的繁荣。

国家文物局曾经把“青海都兰吐蕃墓葬的发掘”列为“中国1996年度十大考古发现”,都兰吐蕃墓葬群也被列为全国重点文物保护单位。

在都兰吐蕃古墓的发掘中,血渭一号大墓被考古学家认为是最惊人的发现,它也是所有古墓中最为壮观的一座墓葬。

墓葬位于都兰县察汗乌苏镇东南约10公里的热水乡,属唐代早期吐蕃墓葬。

这座坐北向南,高33米、东西长55米、南北宽37米的大墓,从正面看像一个“金”字,因此有“东方金字塔”之称。

大墓背后的两条山脉分别从东、西绵延过来,如同两条巨龙,大墓则像两条山脉之间的一颗宝珠,构成“二龙戏珠”之势。

墓堆下有用泥石混合夯成的围墙,上面每隔1米左右,便有一层排列整齐、粗细一般的柏木,整座墓葬共有9层,当地农牧民群众也因此称它为“九层妖楼”。

目前,考古人员仅发掘了墓葬一、二层,出土了大量陪葬物品和马、牛、羊等动物遗骸700余具。

北京大学历史系教授、唐史专家王小甫认为,吐谷浑王国是我国历史上一个颇具神秘色彩的民族,它的存在不过短短300多年,但其鼎盛时期的疆域东起甘肃南部、四川西北,南抵今青海南部,西至新疆若羌、且末,北隔祁连山与河西走廊相接,在吐蕃王朝兴起之前,它与中原唐王朝并足鼎立。

都兰吐蕃三号墓鹿与鹰文化内涵的解读

德吉措

【期刊名称】《西藏研究》

【年(卷),期】2013(000)002

【摘要】上世纪90年代都兰吐蕃墓葬群的发掘是我国考古工作的重大成果之一.而墓葬群所处地势和出土文物所折射出的鹿与鹰文化现象,为研究吐蕃古代苯教及丧葬仪轨提供了新的依据.通过以苯教中鹿与鹰文化现象着手,以考古资料为旁证,探讨苯教与周边地区广泛盛行的萨满教之间的交流互动关系,可显现藏区民间信仰中的鹿与鹰文化现象,并可体现都兰吐蕃三号墓主人的丧葬规格依据了具有鹿与鹰文化为特征的隆重而规范的苯教仪轨.

【总页数】6页(P82-87)

【作者】德吉措

【作者单位】青海民族大学藏学院,青海西宁810000

【正文语种】中文

【中图分类】K879.4

【相关文献】

1.都兰吐蕃墓出土的动物形银器 [J], 许新国

2.都兰吐蕃三号墓石刻考析 [J], 恰嘎·旦正

3.七(bdun)、九(dgu)与十三(bcu gsum)——神秘的都兰吐蕃墓数字文化 [J], 宗喀·漾正冈布;拉毛吉;端智

4.青海都兰吐蕃唐墓包金银饰的科学分析 [J], 吴海涛;周双林

5.“东方金字塔”:都兰吐蕃大墓考古访学记 [J], 田若芩

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

第9课古代的商路、贸易与文化交流一、基础巩固一、选择题1.“边城暮雨雁飞低,芦笋初生渐欲齐。

无数铃声遥过碛,应驮白练到安西。

”唐朝诗人张籍的这首《凉州词》可供研究唐朝的()A.社会习俗B.区域经济C.边疆治理D.丝绸之路2.公元前138年,汉武帝派遣张骞沿河西走廊出使西域的主要目的是()A.开辟丝绸之路B.联合大月氏等政权共击匈奴C.购买西域的香料D.推动西汉与大月氏等政权的友好往来3.张骞出使西域是人类历史上的创举,有人将其与哥伦布发现美洲相提并论,这主要是因为()A.实现了联络大月氏等政权共击匈奴的目的B.推进了丝绸之路的畅通和贸易的繁荣C.贩卖丝绸等珍贵商品,获得丰厚利润D.建立了与大秦帝国直接的经贸联系4.安史之乱以后,唐朝国力衰落,吐蕃控制了河西走廊,河西走廊的汉族人民大多逃亡中原。

这一局面()A.促进了江南地区的开发B.加速了民族交融C.阻碍了丝绸之路的畅通D.造成唐朝的灭亡5.2000年前后,多位学者到徐闻县(今隶属广东湛江)考察,发现汉朝“万岁”瓦当、汉墓等文物遗存,结合古代文献记载,你认为徐闻作为“海上丝绸之路”始发港之一,最早可能从哪个朝代开始()A.夏朝B.西汉C.宋朝D.清朝6.张骞在给汉武帝的汇报中建议:“以骞度之,大夏去汉万二千里,居汉西南。

今身毒国又居大夏东南数千里,有蜀物,此其去蜀不远矣。

今使大夏,从羌中,险,羌人恶之;少北,则为匈奴所得;从蜀宜径,又无寇。

”从材料中可以看出张骞的探险计划()A.推动了“西南丝绸之路”的开通B.论证了北击匈奴的重要性C.荒诞不经,纯属个人的想象D.没有看到途中匈奴的威胁7.在泉州清源山脚下有两座修建于唐朝的阿拉伯人的墓葬(下图)。

该墓葬可以作为唐朝()A.中外文化交流的历史见证B.伊斯兰教广泛传播的历史见证C.中国科技发达的历史见证D.政府实行开明民族政策的历史见证8.《后汉书·西域传》中载:“至(东汉)桓帝延熹九年(公元166年),大秦王安敦遣使自日南徼外(越南)献象牙、犀角、玳瑁,始乃一通焉。

1996年中国考古十大发现近日,在国家文物局的指导下,由中国考古学会、中国文物报、《文物天地》杂志社等共同主办的1996年度“中国十大考古新发现”评选活动正式揭晓。

下面是店铺为大家整理的一些资料,供大家参阅。

1996年中国考古十大发现-1、重庆丰都烟墩堡遗址时代:旧石器时代发掘地点:重庆市丰都县发掘单位:中国科学院三峡考古队简介:烟墩堡旧石器时代遗址发现于长江三峡工程淹没区的重庆市丰都县,出土标本1万余件,其中石制品1341件,以砾石为原料,主要采用锤击法打制而成,石器以石片石器为主,这在中国南方旧石器一直中尚属首次发现。

该遗址的发掘和研究在认识南北工业传统间的关系方面具有桥梁作用,对中国南方乃至东南亚地区的旧石器文化发展的研究也提供了可供对比的研究资料,具有一定科学价值和科学意义。

1996年中国考古十大发现-2、河南孟津妯娌新石器时代聚落遗址时代:新石器时代发掘地点:河南省洛阳市孟津县煤窑乡妯娌村发掘单位:洛阳市文物工作队、郑州大学考古系、孟津县文管会简介:妯娌遗址位于河南省孟津黄河岸边,自仰韶晚期延续到龙山早期,居住区居北,墓葬区居南,窖穴区和制石工场居西。

墓葬多有生土二层台,发现有迄今中国新石器时代最大的墓葬,出土文物丰富多样,有黄河中游最大的石壁及三件形制相同、大小依序的陶铙形器等。

妯娌新石器时代聚落遗址的挖掘和研究对王湾二期文化石器的聚落形态及社会组织的研究,提供了新的启示。

1996年中国考古十大发现-3、四川成都平原史前古城址群时代:新石器时代发掘地点:新津宝墩遗址(四川省成都新津县龙马乡宝墩村)、温江鱼袅村遗址(四川成都温江县万春镇鱼袅村、直隶村和报恩村)、郫县古城遗址(四川省成都市郫县古城乡古城村和梓路村)、都江堰芒城遗址(四川省都江堰市青城乡芒城村)、崇州双河遗址(四川省崇州市上元乡芒城村)、紫竹遗址(四川省崇州市燎原乡紫竹村)发掘单位:成都市文物考古工作队、成都市文物考古研究所简介:成都平原史前古城址群,指分布于成都市的新津宝墩遗址、温江鱼凫村遗址、郫县古城遗址、都江堰芒城、崇州双河以及紫竹等6 处古城,面积在 11 - 60 万平方米不等。

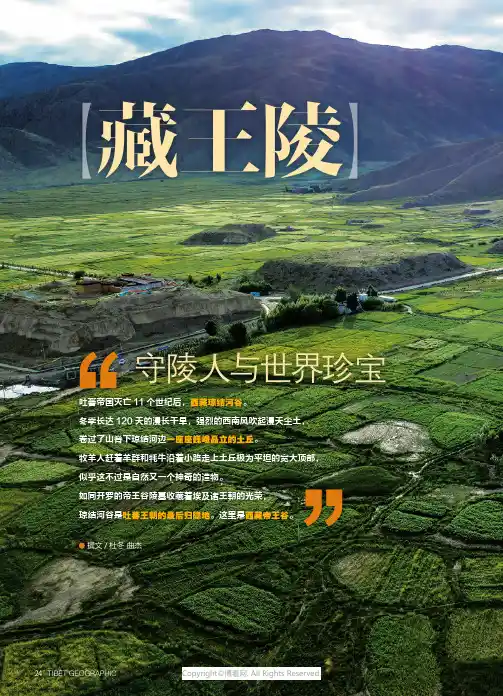

吐蕃帝国灭亡11个世纪后,西藏琼结河谷。

冬季长达120天的漫长干旱,强烈的西南风吹起漫天尘土,卷过了山脊下琼结河边一座座巍峨矗立的土丘。

牧羊人赶着羊群和牦牛沿着小路走上土丘极为平坦的宽大顶部,似乎这不过是自然又一个神奇的造物。

如同开罗的帝王谷陵墓收藏着埃及诸王朝的光荣,琼结河谷是吐蕃王朝的最后归隐地。

这里是西藏帝王谷。

守陵人与世界珍宝撰文/杜冬 曲杰【 】藏王陵琼结专辑藏王陵远眺(摄影/金海)吐蕃帝国灭亡11个世纪后,西藏琼结河谷。

冬季长达120天的漫长干旱,加上强烈的西南风吹起漫天尘土,卷过了山脊下琼结河边一座座巍峨矗立的土丘。

牧羊人赶着羊群和牦牛沿着小路走上土丘极为平坦的宽大顶部,似乎这不过是自然又一个神奇的造物。

土丘分布在两处,一为木惹山直至琼结河边,另一为其东部的顿卡达河谷(今叫东嘎沟)。

只有从高空才能看出这是一座规模极为宏大的帝王墓葬陵园,其间分布着超过20座大小陵墓。

最大的土丘都位于木惹山下,排成壮观的一列,直至木惹山的山腰。

往往高20米甚至30米。

例如木惹山最高处的6号大墓,长度达到136米,封土高达36米,完全足以和唐帝国的帝王陵封土规模(唐高祖陵的封土底部长度150米)相比拟。

这就是11-13个世纪前,震撼世界的吐蕃王朝赞普(吐蕃帝国皇帝)的陵墓。

如同开罗的帝王谷陵墓收藏着埃及诸王朝的光荣,琼结河谷是吐蕃王朝的最后归隐地。

这里是西藏帝王谷。

赞普们几乎被人遗忘了。

收割的农人,晚归的牧人,游方僧侣,信差和骑马的贵族们脚步匆匆地从土丘身边走过,只有一些关于墓葬的传说还在民间游走。

69岁,干瘦的强巴曲桑和另一位老人一前一后坐在松赞干布陵的土坡上,环抱着膝盖。

他们前方,是一条逶迤在一号墓和二号墓之间的公路,从琼结通向盛产藏獒的措美草原,据说那些措美的贩獒人总会将未能出手的獒犬胡乱放在这里。

再向前,数个庞大的吐蕃陵墓渐次抬升,直至木惹山的半腰,最高的六号陵墓夯土表面,木桩留下的众多整齐洞口清晰可见,仿佛一艘久已搁浅的宇宙飞船的空洞舷窗,让人想起《异形·普罗米修斯》中的场景。

7 商路、贸易与文化交流1.北京大学邓小南教授提出“草原文化带”这一理念,意即陆上丝绸之路已由最初的商贸动机,生成为一种高于经济利益的文明形态。

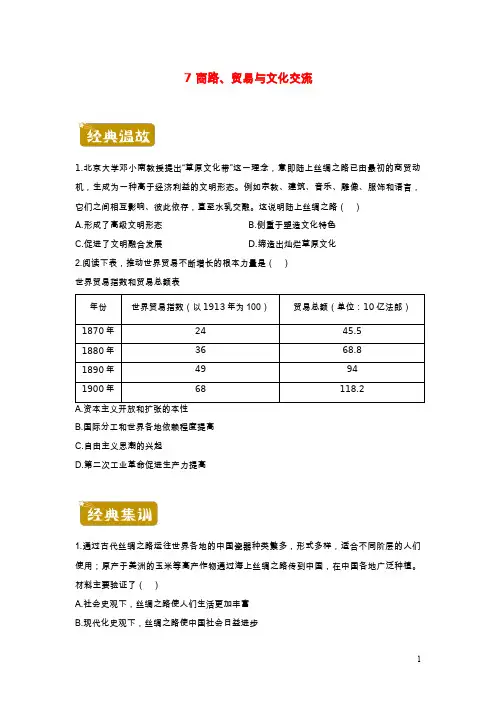

例如宗教、建筑、音乐、雕像、服饰和语言,它们之间相互影响、彼此依存,直至水乳交融。

这说明陆上丝绸之路( )A.形成了高级文明形态B.侧重于塑造文化特色C.促进了文明融合发展D.缔造出灿烂草原文化2.阅读下表,推动世界贸易不断增长的根本力量是( )世界贸易指数和贸易总额表年份世界贸易指数(以1913年为100)贸易总额(单位:10亿法郎)1870年2445.51880年3668.81890年49941900年68118.2A.资本主义开放和扩张的本性B.国际分工和世界各地依赖程度提高C.自由主义思潮的兴起D.第二次工业革命促进生产力提高1.通过古代丝绸之路运往世界各地的中国瓷器种类繁多,形式多样,适合不同阶层的人们使用;原产于美洲的玉米等高产作物通过海上丝绸之路传到中国,在中国各地广泛种植。

材料主要验证了( )A.社会史观下,丝绸之路使人们生活更加丰富B.现代化史观下,丝绸之路使中国社会日益进步C.整体史观下,丝绸之路使世界联系日益密切D.文明史观下,丝绸之路使不同文明间激烈碰撞2.丝绸之路是历史上中华民族和世界广泛接触和交流的见证。

汉武帝时期,“自敦煌西至盐泽(今新疆罗布泊),往往起亭,而轮台、渠犁皆有田卒数百人,置使者校尉领护,以给使外国者”。

由此可知( )A.汉武帝派张骞出使西域B.西汉政府严格限制出境商旅C.汉王朝保护丝绸之路的畅通D.东西方经济、文化交流频繁3.由于从丝绸之路输入的中国提花丝织品比较昂贵,古罗马人便将成本较低的素织物拆开,取其丝线与当地的亚麻纱线交织,或以丝为原料重新纺制成纱线,织成适合市场需求的轻薄且半透明的纺织品。

对上述现象解释合理的是( )A.中国丝织品畅销世界各地B.丝路连接中外经济文化圈C.罗马的丝织技术超过中国D.传统基督教文化崇尚廉俭4.“波斯老贾度流沙,夜听驼铃识路赊。

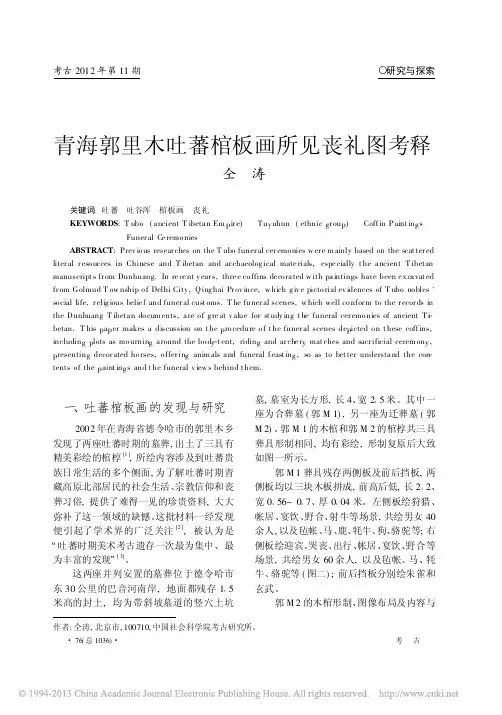

最具中华文明意义的百大考古发现(九)78.青海都兰吐蕃墓群位于青海省海西州德令哈市附近,为新发现的两座吐蕃古墓。

过去发现的吐蕃墓葬多集中在以都兰县为中心的柴达木盆地南部,而这两座墓葬位于柴达木盆地北部距德令哈市30公里的巴音河南岸夏塔图草场山根。

两座墓中均有殉葬牲畜和陪葬品,出土了大量丝织品和木碗、木鞍、木鸟、箭囊等文物。

而最重要的发现是两座墓中三具木棺的四面均有彩绘,线条流畅,色彩富丽,场面壮观,内容丰富。

彩绘主要是以赞普(王)、赞蒙(王后)为中心的迎宾图和职贡图。

具体形象有帐居、射猎、宴饮、迎客、击鼓、起舞、骑士、商侣、动物等。

彩绘中的人物带有各种不同形式的缠头,大部分人物赭面,反映出吐蕃人特有的风俗和装饰风格。

但也有身穿圆领窄袖长袍、翻领长袖长袍、带圆帽的中亚人和波斯人的形象,以及着鲜卑装的骑士等。

虽然过去在都兰吐蕃墓葬中也曾发现过少量彩色木板画,但色彩、内容和保存的完整性上都远不如此次发现。

它的发现对于了解唐代居住在柴达木盆地的吐蕃、吐谷浑人的生活习俗、宗教信仰、艺术风格提供了宝贵的实物资料,是不可多得的艺术珍品,具有重要的研究价值和鉴赏价值。

根据出土遗物分析,丝织品中有盛唐时代所流行的卷草宝花、印花、双连珠对龙等纹样,因此,专家认为,这两座墓葬的年代大体在盛唐时期。

此外,出土木结构上书写有墨书古藏文,也证明墓葬属于吐蕃统治下的吐谷浑邦国贵族的墓葬。

该墓葬以反映吐蕃文化而知名,其中“血渭一号大墓”因结构独特被称作“东方金字塔”;出土的木棺彩绘以及大量丝绸织物、东罗马金币、波斯银币等,不仅反映了吐蕃治下的吐蕃、吐谷浑、羌等民族的独特文明,还证明了此处在丝绸之路青海道上的重要地位。

79.宁夏固原北周李贤夫妇合葬墓位于宁夏固原县城南郊。

在这座古墓里,出土了金、银、铜、铁、陶、玉等各种质地的随葬品达700多件,特别是镏金银壶、玻璃碗、金戒指、漆棺画、陶俑等最为珍贵。

该墓葬是20世纪宁夏考古大发现之一,也是1984年全国考古重大发现之一。

简述都兰吐蕃陵墓群所反映的文化意象摘要:被国务院定位全国重点文物保护单位的“吐蕃陵墓群”有大小墓葬千余座,覆盖柴达木盆地全境。

墓群出土文物品类繁多、内涵丰富、形制奇秘;墓群的结构、形制、殡葬仪轨、周边环境、殉葬种类等迹象众多。

其所蕴含的文化属性、宗教隐喻,史学信息等具有重要的研究意义,故作一简要论述。

关键词:都兰吐蕃陵墓文化符号吐蕃苯教文化前言1982 年,青海省文物考古研究所考古队在都兰县热水血渭草场发现了一个庞大的唐代吐蕃陵墓群,发掘工作持续了 19 年之久。

1985 年,青海省文物局的考古工作队(青海省文物考古研究所前身)曾在热水沟北岸发掘过 2 座吐蕃古墓,其中一座命名为“都兰一号大墓(M1 号)”。

这个发现也被国家文物局学术委员会评选为“1996 年全国十大考古新发现”之一。

1999 年 7 月至 9 月间,在美国企业家罗杰伟先生(Roger E. Covey)创办的唐研究基金会的资助下,北京大学考古文博院、青海省文物考古研究所联合在血渭草场热水沟南岸发掘了4 座唐代的大、中型吐蕃墓葬,既都兰吐蕃一号墓(99DRNM1)吐蕃二号墓(99DRNM2)、吐蕃三号墓(99DRNM3)吐蕃四号墓(99DRNM4)①。

此外未发掘的古墓千余座,这些古墓似乎在向世人解释一种千年的历史文化,每一个角度去探析这些古墓的时候,总是能看得到它所发出的文化信息—吐蕃文化信息,本文通过几个方面论述都兰吐蕃陵墓所体现的文化意象。

一、殡葬文化① 《都兰吐蕃墓》1 页其不可的替代的重要的文化角色的实事。

从殡葬的民俗文化方面考察,认为都兰一号墓的文化系统属于吐蕃苯教。

苯教文化品位绝对占优势。

根据记载一号墓正前方的祭坛中的 27 座圆形祭祀坑和 5 条线形祭祀沟中,殉葬品为牛头、牛蹄者 13 座,殉完整狗 12 只,线形祭沟里殉完整马87 匹、羊 120 只、牛 80 头等。

这些殉葬都证实了都兰一号墓的殡葬文化是吐蕃王国时期的土著宗教—苯教殡葬文化。

2013·11都兰古墓与丝绸南路文/王贵如都兰,一方神奇的土地,一个能让人发思古之幽情的地方。

这里曾经是吐谷浑王国的政治、经济、文化中心,也是古丝绸之路上的一座重镇。

在这片方圆两万平方公里的土地上,已发现了上千座至少有1500年历史的古墓。

通过近年来对都兰古墓葬的发掘,掩盖在历史长河上的神秘面纱逐渐被人们撩开,一个游牧民族当日的辉煌日益清晰地呈现在世人眼前。

公元284年,出生于辽东半岛鲜卑慕容家族的吐谷浑,与继任可汗之位不久的弟弟慕容廆因草场上的马斗而发生了争执。

一气之下,他便率领自己所分得的1700家部众,西迁而去。

他们先在内蒙古的河套阴山一带游牧了20余年,后又越过一片又一片其他部族控制的土地,于公元313年,到达今天的甘肃临夏一带,在地广人稀的大西北落地生根。

公元317年,拓疆万里的吐谷浑在完成了民族迁徙的历史使命后,溘然长逝,享年72岁。

公元329年,土谷浑人迁移到青海南部草原,以青海为中心建立了自己的王国,并将都兰作为都城。

土谷浑的孙子叶延继位之后,为了表示对吐谷浑的缅怀和纪念,便以土谷浑作为姓氏、国号和部族的名称,正式建立了国家政权。

吐谷浑人来到青藏高原后,与当地羌人一起,同恶劣的自然条件展开顽强的斗争,大力发展畜牧业,培育出了名闻遐迩的良马“青海骢”,使畜牧业成为这里绵延至今的主导型经济。

前些年,笔者在都兰香日德,听当地的老人讲,这里还留有土谷浑“香日德王城”的城墙遗迹,高不过一二米。

在上世纪70年代的平田整地热潮中,这些残墙断垣悉数被毁。

就像同为一方重镇的楼兰古城、高昌古城一样,香日德王城就此完全淹没于历史的风烟之中,留给人们的只是对古国荣辱兴衰的感叹唏嘘。

土谷浑——这个草原王国,于300多年后,在隋唐的先后重击下,国势逐渐衰弱,最终被崛起的吐蕃人所灭。

吐谷浑人随之分流,一部分归隋唐后起的契丹、蒙古族,一部分融入汉族和其他民族,一部分纳入吐蕃,而留在青海的吐谷浑人,有学者认为即是土族的先民。

草原王国吐谷浑(八)作者:任玉贵解生才来源:《群文天地》2015年第03期出土文物据有关史料记载,自1982年至今青海省文物考古研究所针对海西州都兰县吐谷浑、吐蕃文化墓地进行了长达近30年的考古发掘工作。

1982年到1985年间,青海省考古队在都兰县进行了连续4年的考古发掘。

1983年,热水血渭一号大墓的上层封堆被揭开,出土了大量的丝织文物,被国家文物局评为“全国六大考古新发现”之一。

其后,从1994年到1996年,青海省文物考古研究所在都兰县又继续3年的考古发掘工作,再次被国家文物局评为“全国十大考古新发现”之一。

1998年,青海省文物考古研究所在都兰县香加乡莫克力沟继续进行考古发掘工作;1999年,青海省文物考古研究所与北京大学考古系合作,对热水乡察苏河南岸古墓群进行考古发掘;2005年,青海省文物考古研究所配合中央电视台“新丝绸之路”栏目组,在热水乡赛什堂村哈祖沟进行考古发掘工作。

近30年来,在国家文化部文物局、青海省文化厅以及各界领导的支持下,对都兰县古墓群陆续进行了10多次大规模的考古发掘工作,共清理古墓100余座。

多年来,国家投入了大量的人力、物力和财力,在考古工作者们共同辛勤耕耘下,出土了一批又一批的珍贵文物。

发掘时间总累计约40多个月近1200余天。

参与都兰古墓群考古发掘与研究的专业技术人员多达100多人次。

青海省文物考古研究所各部门的专业人员齐心协力,各尽其责,勇于探索,为都兰县古墓群的发掘与研究,做出卓越的贡献,获得可喜的研究成果。

据原中国柳湾彩陶博物馆副馆长、副研究员柳春诚撰文:通过多年的考古发掘与研究,获取了大量的珍贵文物。

集中发现了一批反映中西文化交流方面的文物。

“开元通宝”铜钱币、宝花纹铜镜、漆杯、漆碗、漆盘等纯属中原汉地输入。

丝织品中绝大多数为中原汉地所织造。

仅丝织文物出土的数量巨大,有130多种不同图案,其中112种为中原汉地织造,18种为中亚、西亚织造。

几乎囊括了唐代所有的品种,有锦、绫、罗、绢、纱、缂丝等。

血渭一号大墓 名词解释

血渭一号大墓位于青海省海西蒙古族藏族自治州都兰县察汗乌苏镇热水乡,是热水墓群中最为壮观的一座墓葬。

该墓葬被认为是吐谷浑王陵,墓主人可能是吐蕃赞普朗达玛的继承人。

血渭一号大墓是一座梯形平面呈“亚”字形的封土墓,有九层夯土,高达33米,东西长55米,南北宽37米。

墓周围有茔墙,四角各有一根石柱。

墓葬背靠热水大山,前临察汗乌苏河,由上至下以三层台阶为过渡,将整座墓葬分为五层台地,一层比一层高。

墓葬从正面看像一个“金”字,因此有“东方金字塔”之称。

血渭一号大墓曾经被盗掘过,但是仍然出土了大量的文物和财宝。

其中最著名的是一只纯金制作的靴子,重达18.7公斤。

这只靴子是目前世界上发现的最早、最重的金器之一。

此外,还出土了一件用纯金包裹的木乃伊尸体,以及大量的丝绸、陶器、铜器等文物。

血渭一号大墓是唐代早期吐蕃文化的典型代表之一,也是研究唐代政治、经济、文化等方面的重要资料。

它不仅展示了唐代吐谷浑文化的辉煌成就,也为后人提供了宝贵的历史文化遗产。

浅析青海都兰哈日赛墓地M7出土服饰

高志伟;唐思玥;严明圣;张小云

【期刊名称】《文物春秋》

【年(卷),期】2024()2

【摘要】2019年,青海省文物考古研究所在青海省海西州都兰县哈日赛墓地发掘7世纪中叶至9世纪末吐蕃时期墓葬7座,出土470余件不同材质的器物。

其中M7出土的服饰经整理修复后形制比较完整,包括褐色圆领短上衣、黄地条纹小口合裆裤和黑色长靿尖头靴等。

分析服饰面料和制作工艺可知:圆领短上衣主体面料为平纹绢,领、袖缘边镶以织锦,用平面裁剪法裁制而成;小口合裆裤主体面料为黄地条纹提花山形斜纹绫,裆部面料为蓝色条纹染缬平纹绢,依身形裁剪而成;长靿尖头靴为牛皮质地,靴靿前片、后片和靴面分别裁制,共有6道缝线。

对比不同时期同类型服装的形制可知,哈日赛M7出土短上衣融合了魏晋时期胡服上衣的短小和唐代袍服圆领、直襟的特点,长裤具有波斯条纹裤的形制风格,长靿靴则属于典型的胡服,这种多元素的搭配方式显示了青海地区吐蕃时期居民服饰穿着的随意性,体现了不同民族和地区服饰交融的特点。

【总页数】11页(P20-30)

【作者】高志伟;唐思玥;严明圣;张小云

【作者单位】青海省文物考古研究所;西北大学文化遗产学院

【正文语种】中文

【中图分类】K87

【相关文献】

1.论青海都兰吐蕃时期墓地考古发掘的文化史意义——兼评阿米·海勒《青海都兰的吐蕃时期墓葬》

2.马家塬墓地出土服饰及人体装饰品复原研究

3.青海省都兰县哈日却录铜矿地质特征及找矿前景

4.青海都兰县哈日赛墓地2019年发掘简报

5.青海都兰热水墓群2018血渭一号墓出土鋬指金杯考——兼谈吐谷浑与粟特的商贸关系

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。