小儿造血及血象特点小儿贫血概述

- 格式:pptx

- 大小:2.19 MB

- 文档页数:2

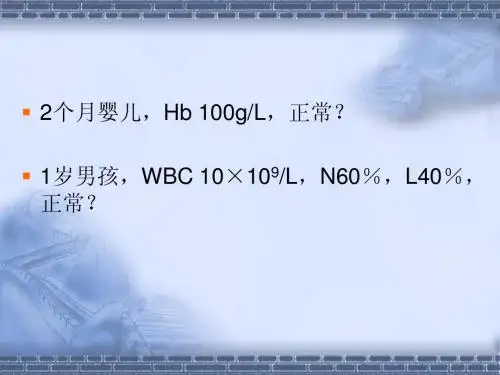

血液系统疾病【考点】专业综合-儿科疾病-血液系统疾病;【概述】本章内容重点是各类贫血的临床表现及鉴别;一、小儿造血及血象特点1.造血特点(1)胚胎期造血(或胎儿期造血):①中胚叶造血期;②肝、脾造血期:自胚胎第6~8周开始,第4~5个月达到高峰,第6个月逐渐减退;(“6肝8脾”)③骨髓造血期:胚胎第6周开始出现骨髓,但至胎儿第4个月开始造血,直至出生2-5周后成为唯一的造血场所;(2)生后造血:①骨髓造血:为生后的主要造血方式;1°婴儿期:全部为红髓,无黄髓,无造血储备能力;2°儿童期(<5~7y):红髓多,黄髓少,造血储备能力低;3°年长儿及成人期:红髓少,黄髓多,造血储血能力强;②骨髓外造血(extramedullary hematopoiesis)★:1°原因:小儿生后头几年,由于机体需要↑造血时(如:感染、溶血、贫血);2°器官:肝、脾、淋巴结等髓外造血器官可适应需要恢复到胎儿期造血状态;3°特点:肝、脾、淋巴结大,外周血中出现有核RBC/幼稚N,病因除后可恢复正常的骨髓造血状态;4°意义:它是小儿造血器官特有的一种代偿性造血反应;2.血象特点(1)RBC数和Hb量及其变化规律:高→低→正常①出生时:RBC 5.0~7.0×1012/L,Hb150~220g/L;②生理性贫血★:1°原因:RBC生成减少(生后随着自主呼吸的建立,血氧含量升高,红细胞生成素减少,骨髓造血功能暂时性减少,网织红细胞减少),RBC破坏增加(胎儿红细胞寿命较短,且破坏较多),血液稀释(婴儿生长发育迅速,循环血量迅速增加);2°时间:生后1周开始减少,至2~3个月(8~12周)达最低,此时红细胞数3.0×1012/L 左右,Hb量降至100g/L左右,3个月后红细胞数和Hb量又缓慢↑,6个月时恢复正常水平;3°程度:轻度,自限性;(2)WBC计数与分类:①WBC计数:由高→低→8岁达成人水平;②WBC分类:中性粒细胞与淋巴细胞两者比例相等的时期→生后4~6天,4~6岁;(3)血小板数:出生时,PLT数与成人相似,150×109~250×109/L;(4)Hb种类;(5)血容量:小儿血容量相对地较成人多,更易脱水;二、小儿贫血概述1.贫血的概念(1)贫血(anemia):外周血中单位容积内Hb量/RBC数低于相同年龄正常标准;(2)诊断标准:①<6个月者:新生儿期Hb<145g/L;②2~6个月:Hb<100g/L;③6个月~6岁:Hb<110g/L;④6岁~14岁:Hb<120g/L△注:海拔每↑1000米,相应诊断标准中Hb↑4%2.贫血的分类(1)贫血程度分类:①轻度:Hb从正常下限~90g/L;②中度:~60 g/L;③重度:~30g/L;④极重度:<30g/L;(2)病因分类:①RBC生成不足性贫血:1°造血物质缺乏:如缺铁性贫血;2°骨髓造血功能障碍:如再生障碍性贫血;3°其他:感染性及炎症性贫血,慢性肾病所致贫血,癌症性贫血;②RBC破坏过多(溶血)性贫血:1°RBC内在异常:1°RBC膜结构缺陷;2°RBC酶缺乏;3°Hb合成或结构异常;2°RBC外在因素:1°免疫因素;2°理化因素;3°感染;③失血性贫血:包括急性失血和慢性失血引起的贫血;(3)形态分类3.小儿贫血的基本临床表现(1)一般表现:皮肤粘膜、毛发、体力、发育;(2)造血器官反应:髓外造血表现;(3)非造血系统表现:循环系统(Hb<70g/L时)、呼吸系统、消化系统、神经系统、免疫系统等;4.小儿贫血的诊断方法(1)诊断思路:(1)确定有无贫血及其程度(2)确定RBC形态(3)确定贫血的具体病因(4)确定贫血的并发症;(2)病史询问:年龄、现病史、出生史、喂养史、疾病史与用药史、家族史;(3)体格检查:生长发育状况、营养状况、皮肤黏膜表现、指甲和毛发表现、肝脾淋巴结表现;(4)实验室检查:①血常规检查;②RBC形态检查;③网织RBC计数;④骨髓检查;⑤特殊检查:溶血、Hb分析、酶学检查等;⑥其他检查:基因检查等;5.小儿贫血的治疗原则(1)去除病因或诱因;(2)针对贫血的发病机理进行治疗:①补充特异性造血物质:铁剂、VitB12、叶酸;②补充造血刺激因子:Epo、雄性激素;③免疫抑制剂:肾上腺皮质激素;④造血干细胞移植:骨髓、脐血、外周血;⑤基因疗法:如β-地中海贫血的基因治疗;(3)输血治疗:①输血指征:重度贫血(Hb<60g/L),并心功能不全或严重感染或急需手术者,极重度贫血者;②输血种类:多为浓缩RBC(节省,↓病毒感染,↓并发症);③输血量与速度:贫血越重,一次输血量越小,速度越慢;(4)并发症治疗;(5)一般治疗;三、营养性缺铁性贫血1、缺铁性贫血(iron deficiency anemia,IDA):由于体内铁缺乏导致Hb合成↓,临床上以小细胞低色素性贫血、血清铁蛋白↓和铁剂治疗有效为特点的贫血症;2、血清铁(serum iron,SI):正常情况下,血浆中的转铁蛋白仅1/3与铁结合,此结合的称为血清铁;3、未饱和铁结合力:其余2/3的转铁蛋白仍具有与铁结合的能力,在体外加入一定量的铁可使其成饱和状态,所加的铁量即为未饱和铁结合力;4、血清总铁结合力(total iron binding capacity,TIBC):血清铁与未饱和铁结合力之和为血清总铁结合力;5、转铁蛋白饱和度(transferin saturation,TS):血清铁在总铁结合力中占的百分比称之为转铁蛋白饱和度;(一)病因1、先天储铁不足:胎儿从母体获得铁以妊娠最后3个月最多,故早产、双胎、胎儿失血、孕母缺铁使胎儿储铁↓;2、铁摄入量不足:人乳、牛乳、谷物中含铁量均低,不及时添加含铁量较多的食物易致缺铁性贫血;3、生长发育因素:婴儿期生长发育较快,如不及时添加含铁丰富的辅食,易致缺铁;4、铁的吸收障碍:①食物搭配不合理②慢性腹泻;5、铁的丢失过多:长期慢性失血可致缺铁,如肠息肉、钩虫病、梅克尔憩室等;(二)发病机制1、缺铁对血液系统的影响:缺铁通常经过以下三个阶段:(1)铁减少期(iron depletion,ID):此阶段体内储存铁已减少,但供RBC合成Hb的铁尚未↓;(2)RBC生成缺铁期(iron deficienterythropoesis,IDE):此期储存铁进一步耗竭,RBC生成所需的铁亦不足,但循环中Hb的量尚未减少;(3)缺铁性贫血期(iron deficiency anemia,IDA):此期出现小细胞低色素性贫血;2、缺铁对其他系统的影响;(三)临床表现1、一般表现:皮肤、黏膜逐渐苍白;易疲乏,不爱活动;年长儿可诉头晕、眼前发黑、耳鸣等;2、髓外造血表现:肝脾可轻度肿大;3、非造血系统表现:(1)食欲减退,异食癖;(2)精神不集中、注意力减退;(3)明显贫血时心率增快,免疫功能降低;(4)可有反甲;(四)辅助检查1、外周血象:(1)Hb降低比RBC数减少明显,是小细胞低色素性贫血(MCV<80fl,MCH<26pg,MCHC<0.31);(2)外周血涂片可见RBC大小不等,以小细胞为最多,中央淡染区扩大;(3)网织RBC正常或轻度减少;(4)白细胞、血小板一般无改变;2、骨髓象:呈增生活跃,以中、晚幼RBC增生为主;3、铁代谢:(1)血清铁蛋白(SF):较敏感(早期)反映体内贮存铁的情况,正常值:<3个月婴儿为194~238ug/L,>3个月为18~91ug/L;低于12ug/L提示缺铁;(2)RBC游离原卟啉(FEP):当FEP>0.9umol/L时提示细胞内缺铁;(3)血清铁(SI)、总铁结合力(TIBC)和转铁蛋白饱和度(TS):这三项检查是反映血浆中铁的量,通常在IDA期才出现异常:SI和TS降低,TIBC升高(SI<9.0~10.7umol/L,TS<15%,TIBC>62.7umol/L);(4)骨髓可染铁:RBC内铁粒细胞数<15%提示储存铁↓(确诊的较好办法,限骨髓小铁);(五)诊断与鉴别诊断1、诊断:(1)病史(喂养史)+临床表现+血象特点,必要时做骨髓检查;(2)铁剂治疗有效可证实诊断;2.鉴别诊断:地中海贫血、异常Hb病、VitB6缺乏性贫血、铁粒幼RBC性贫血等亦表现为小细胞低色素性贫血;(六)治疗:主要原则是去除病因和补充铁剂;1、一般治疗;;2、去除病因:①纠正不合理的饮食习惯和食物组成;②对慢性失血性疾病(如钩虫病)应及时治疗;3、铁剂治疗:(1)口服铁剂:常用口服铁剂有硫酸亚铁、琥珀酸亚铁,同时服用维生素C可↑铁的吸收;(2)注射铁剂:易发生不良反应;(3)使用时限:①补给铁剂12~24h后,细胞内含铁酶开始恢复,烦躁等精神症状减轻,食欲增加;②网织RBC于服药2~3天后开始↑,5~7天达高峰,2~3周开始下降到正常;③治疗1~2周后Hb逐渐↑,通常于治疗3~4周达到正常;④Hb恢复正常后再继续服用铁剂6~8周,以↑铁储存;4、输RBC:Hb>60g/L以上者,不必输RBC;四、营养性巨幼红细胞贫血1、营养性巨幼红细胞贫血是由于VitB12和/或叶酸缺乏所致的大细胞性贫血;2、临床表现:(1)6个月~2岁多见;(2)毛发稀疏、黄色;(3)贫血:皮肤蜡黄色,口唇、指甲处苍白,可有肝脾大;(4)神经系统:少哭不笑,重症患者可出现不规则震颤;(5)消化系统:舌炎;3、实验室检查:(1)外周血象:MCV↑,MCH↑,MCHC正常;(2)骨髓象:增生明显活跃,以RBC系增生为主,粒红系统均出现巨幼变(以原始红/早幼红为主);(3)VitB12叶酸测定;4、治疗:(1)注意营养;(2)去除病因;(3)VitB12、叶酸治疗:①有精神神经症状必须补充VitB12(>1个月);②单用叶酸有加重症状的可能;③叶酸需口服3~4周;。

小儿造血和血液的特点……造血特点小儿造血可分为胚胎期造血和生后造血。

一、胚胎期造血胚胎期造血首先在卵黄囊出现,然后在肝脏,最后在骨髓,胸腺及淋巴结等处。

因而形成三个不同的造血期:(图1)(一)中胚层造血期约于胚胎第4周起即开始出现红细胞造血,在卵黄囊各处及胚体中形成许多血岛,血岛中间的细胞形成原始的血细胞。

在胚胎第6周后,此种中胚层造血开始减退,至胚胎第9周时,这种造血活动巳明显减少,代之以肝脏造血,可见中胚层造血期主要是在胚胎的前两个月。

(二)肝(脾)造血期自胚胎第5~6周起,肝脏出现造血功能,至第5个月时达顶峰,以后逐渐减退,肝脏造血先是产生有核红细胞,以后产生颗粒白细胞。

在肝脏造血开始两个月后的几周内,脾脏也参与造血,但为时较短,至胚胎5个月时巳停止生成上述细胞,偶有延至出生时。

但保留造淋巴细胞的功能。

(三)骨髓造血在胚胎第6周时即出现骨髓,但其造血作用是从胚胎第5个月时开始,并迅速地成为生成红细胞和白细胞主要器官,直至出生2~3周后骨髓成为唯一的造血场所。

只在造血需要增加时,肝脾才再呈现造血功能。

胸腺从胎儿期一直至出生后为生成淋巴细胞的重要器官。

淋巴结从胚胎第4个月开始,参与淋巴细胞的生成。

二、生后造血为胚胎造血的继续,可分为骨髓造血与骨髓外造血。

(一)骨髓造血出生后主要是骨髓造血。

小儿在出生后头5年内,所有骨髓均为红髓,全部参与造血,以满足生长发育的需要,在5~7岁时长骨干中有脂肪细胞出现于造血细胞之间。

随着年龄增长,脂肪细胞组成的黄髓增多,而红髓范围逐渐减少,至成人时红髓仅限于脊椎、胸骨、肋骨、颅骨、锁、骨、肩胛骨、骨盆及长骨端。

但黄髓有潜在的造血功能,当造血需要增加时,它可转变为红髓而恢复造血功能。

由于小儿在出生后头几年缺少黄髓,故造血的代偿潜力甚少,如果造血需要增加时,就容易出现骨髓外造血。

(二)骨髓外造血在正常情况下,骨髓外造血极少,淋巴结与脾脏有造淋巴细胞的功能。

出生后,尤其在婴儿期,当遇到各种感染性贫血或造血需要增加时,肝,脾和淋巴结可随时适应需要,恢复到胎儿时期的造血状态,而出现肝,脾,淋巴结增大。

小儿造血及血液的生理学特征概述一、造血特点小儿造血可分为胎儿期造血及出生后造血。

胎儿期造血,又可分为三个阶段,包括中胚叶造血期(卵黄囊出现血岛)、肝(脾)造血期和骨髓造血期。

胚胎第5-9周开始肝(脾)造血,至胚胎5月龄时肝脾造血渐停止,开始骨髓造血,直至出生后头5年内所有骨髓均参与造血,至18岁时才与成人一样仅限于扁骨造血,故小儿贫血时,造血代偿潜力小,常恢复胎儿期的造血状态(髓外造血)。

二、血液生理学特征(一)新生儿红细胞及血红蛋白组成由于胎儿期处于相对缺氧状态,红细胞生成素(EPO)合成增加,故红细胞数和血红蛋白(Hb)量较高,足月正常新生儿红细胞数为(5.0-7.0)×1012/L,Hb平均170g/L (140-220g/L),血红蛋白F(HbF)占60%-80%,出生低体重儿Hb明显低下。

随着出生后自主呼吸的建立,血氧含量增加,组织氧合作用增强,EPO生成减少,骨髓造血功能暂时性降低,胎儿红细胞寿命缩短(生理性溶血),且血容量随体重增长而增加,婴儿期Hb进行性减少,每周约下降10g/L,至2-3个月龄时降至低谷(Hb<110g/L),网织红细胞亦减少,称为“生理性贫血”;此种贫血在早产儿发生更早,Hb可低至70-80g/L以后随年龄增长,网织红细胞上升,Hb逐渐上升至正常水平。

(二)新生儿血容量变化新生儿每公斤体重血容量比儿童和成人高,足月儿平均为83ml/kg,未成熟儿为108ml/kg。

胎盘含血量为75-150ml。

随之因血浆转移,新生儿血容量很快降低,生后4小时由126ml/kg降至89ml/kg,血细胞比容(Hct)由0.48升至0.64。

新生儿对低血容量的代偿能力远不及成人,失血10%的血容量即产生心血管反应,组织血流灌注不足,组织氧合作用低下和代偿性代谢性酸中毒,未成熟儿血容量迅速扩张,可并发脑室周围出血。

(三)2.3-二磷酸甘油酸含量新生儿和胎儿HbF含量高,其红细胞的2,3-二磷酸甘油酸(2,3-DPG)含量低,对氧的亲和力高,与其结合的氧不易释放。

第十一章小儿造血系统疾病温习要点一、小儿造血及血液特点(一)造血特点小儿造血可分为胚胎期造血和生后造血。

1.胚胎期造血造血第一在卵黄囊显现,然后在肝,最后在骨髓。

因此形成三个不同造血期。

(1)中胚叶造血期在胚胎第3周开始显现卵黄囊造血,以后在中胚叶组织中显现普遍的原始造血成份,其中主若是原始的有核红细胞。

在胚胎第6周后,中胚叶造血开始消退。

(2)肝造血期在胚胎2个月时,肝显现活动的造血组织,并成为胎儿中期的要紧造血部位。

肝造血先是产生有核红细胞,以后产生粒细胞和巨核细胞,至胎儿期6个月后,肝造血慢慢消退。

(3)骨髓造血期胚胎第6周时骨髓腔发育已初具规模,但其造血功能在第6个月以后才慢慢稳固,并成为造血的要紧器官,诞生2~5周后骨髓成为唯一的造血场所。

2.生后造血①骨髓造血诞生后主若是骨髓造血。

婴儿期所有骨髓均为红骨髓,全数参与造血,以知足生长发育的需要。

儿童时期脂肪组织(黄髓)慢慢代替长骨中的造血组织,因此到了年长儿和成人期红骨髓仅限于肋骨、胸骨、脊椎、骨盆。

颅骨、锁骨和肩胛骨,但黄髓有潜在的造血功能,当造血需要增加时;它可转变成红髓而恢复造血功能。

小儿在诞生后头几年缺少黄髓,故造血的代偿潜力甚小,若是造血需要增加,就显现髓外造血。

②骨髓外造血在正常情形下,骨髓外造血极少。

诞生后,尤其在婴儿期,当碰到各类感染性贫血或造血需要增加时,肝可适应需要恢复到胎儿时期的造血状态而显现肝、脾和淋巴结肿大,末梢血中可显现有核红细胞或(和)幼稚中性粒细胞。

这是小儿造血器官的一种特殊反映,称为“骨髓外造血”。

感染及贫血矫正后正常骨髓造血可恢复。

(二)血象特点小儿各年龄的血象不同,有其特点。

1.红细胞数和血红蛋白量促红细胞生成素特异性生成,其要紧的作用是诱导干细胞分化为红细胞系。

由于胎儿期处于相对缺氧状态,故红细胞数和血红蛋白量较高,诞生时红细胞数约(~)×l012/L,血红蛋白量约150~220g/L,未成熟儿可稍低。

现代儿科学基础知识(七)——小儿血液系统疾病一小儿造血特点:胚胎期造血(中胚叶造血、肝脾造血、骨髓造血)、生后造血(骨髓造血、骨髓外造血)血象特点:血容量多;白细胞:总数---生后渐减少,8岁同成人;分类---四六两交叉,七岁同成人1生理性贫血:出生后由于红细胞生成素减少、生理性溶血、循环血量增加等因素,小儿在生后2-3个月时红细胞数降至3.0x1012/L,血红蛋白降至110g/L,出现轻度贫血称为生理性贫血。

3个月后可自然恢复。

2贫血:是指外周血液中单位容积内红细胞数或血红蛋白量低于正常。

诊断标准:WHO 6个月-6岁-- <110g ;6岁-14岁--="">110g><120g>120g>贫血的程度:如图(Hb含量(g/L))程度 6--14岁新生儿贫血的分类:轻度 90~120 144--120按病因分失血性、溶血性、生成不足性贫血中度 60~90 120---90按形态学分大细胞性、正细胞性、单纯小细胞重度 30~60 90---60性、小细胞性低色素性贫血极重度 <30 ="">30 ><>二、营养性缺铁性贫血:是由于体内铁缺乏致使血红蛋白合成减少而引起的一种低色素小细胞性贫血多见于6个月-2岁的婴幼儿1、病因:先天贮铁不足、铁的摄入不足、生长发育过快、铁吸收障碍、铁的丢失过多2、临床表现:一般表现:皮肤苍白,易疲劳,精神萎靡,年长儿诉头晕、耳鸣髓外造血的表现:肝脾淋巴结肿大非造血系统的表现:消化系统(食欲减退、异食癖)、心血管系统(心率增快)、神经系统(烦躁不安、记忆力减退)、其他:皮肤粘膜改变,生长迟,易合并感染:3治疗:1)祛除病因;2)补铁治疗:口服铁剂:用二价铁元素,元素铁4-6mg/kg.d注射铁剂:深部肌肉注射;3)疗程:铁剂的治疗应至血红蛋白达到正常水平后2个月左右停药,以补足储存铁;4)输血治疗4常见护理诊断:营养失调:低于机体需要量:与铁供应不足、吸收不良、丢失过多有关有感染的危险:与机体免疫功能下降有关活动无耐力:与贫血致组织缺氧有关知识缺乏:家长和患儿缺乏营养知识;潜在并发症:心功能不全;药物副作用铁剂5护理措施:1)注意休息、适量活动;2)合理安排饮食,及时添加含铁丰富的辅食;3)应用铁剂的护理要点:口服铁剂---以元素铁计算,一般4-6mg/kg.d 分2--3次口服,疗程为2--6个月;口服铁剂从小剂量开始,两餐之间,与维生素C、果汁同服,避免与牛奶、钙片、茶水同服。