翻译哲学

- 格式:doc

- 大小:35.00 KB

- 文档页数:5

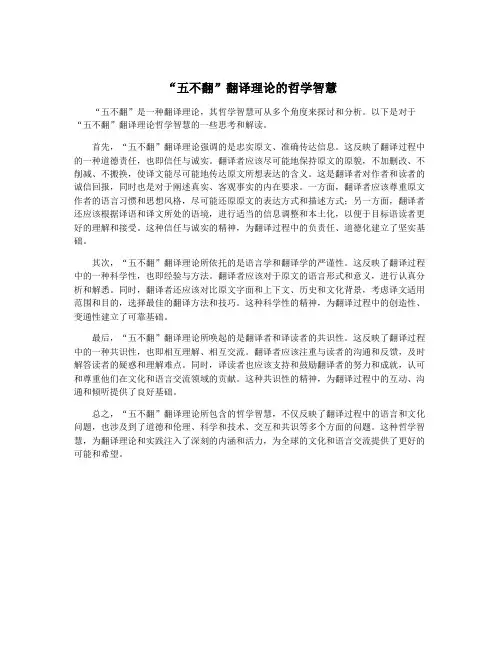

“五不翻”翻译理论的哲学智慧“五不翻”是一种翻译理论,其哲学智慧可从多个角度来探讨和分析。

以下是对于“五不翻”翻译理论哲学智慧的一些思考和解读。

首先,“五不翻”翻译理论强调的是忠实原文、准确传达信息。

这反映了翻译过程中的一种道德责任,也即信任与诚实。

翻译者应该尽可能地保持原文的原貌,不加删改、不削减、不搬换,使译文能尽可能地传达原文所想表达的含义。

这是翻译者对作者和读者的诚信回报,同时也是对于阐述真实、客观事实的内在要求。

一方面,翻译者应该尊重原文作者的语言习惯和思想风格,尽可能还原原文的表达方式和描述方式;另一方面,翻译者还应该根据译语和译文所处的语境,进行适当的信息调整和本土化,以便于目标语读者更好的理解和接受。

这种信任与诚实的精神,为翻译过程中的负责任、道德化建立了坚实基础。

其次,“五不翻”翻译理论所依托的是语言学和翻译学的严谨性。

这反映了翻译过程中的一种科学性,也即经验与方法。

翻译者应该对于原文的语言形式和意义,进行认真分析和解悉。

同时,翻译者还应该对比原文字面和上下文、历史和文化背景,考虑译文适用范围和目的,选择最佳的翻译方法和技巧。

这种科学性的精神,为翻译过程中的创造性、变通性建立了可靠基础。

最后,“五不翻”翻译理论所唤起的是翻译者和译读者的共识性。

这反映了翻译过程中的一种共识性,也即相互理解、相互交流。

翻译者应该注重与读者的沟通和反馈,及时解答读者的疑惑和理解难点。

同时,译读者也应该支持和鼓励翻译者的努力和成就,认可和尊重他们在文化和语言交流领域的贡献。

这种共识性的精神,为翻译过程中的互动、沟通和倾听提供了良好基础。

总之,“五不翻”翻译理论所包含的哲学智慧,不仅反映了翻译过程中的语言和文化问题,也涉及到了道德和伦理、科学和技术、交互和共识等多个方面的问题。

这种哲学智慧,为翻译理论和实践注入了深刻的内涵和活力,为全球的文化和语言交流提供了更好的可能和希望。

翻译与哲学的关系1.从哲学角度看翻译爱因斯坦认为哲学是所有学科之母。

对翻译本质的哲学认知甚至也可追溯至古希腊的亚里士多德对语言的思考,他在《修辞学》一书中针对不同民族间语言的转换(即翻译)就有过哲学的阐释,“口语是内心经验的符号,文字是口语的符号。

各个民族的口语和文字都是不同的。

然而,虽然各个民族的语言有不同约定,但内心的经验对所有的人来说都是相同的,由这种内心经验所表现的对象也是相同的。

”哲学的基本问题是思维和存在的关系,思维和存在不仅是人和世界关系的两个最本质的方面,也是两个哲学上最高的范畴,思维和存在的关系反映着人与世界关系的最根本的方面。

翻译是以客观存在为标准而进行的思维活动。

因此,翻译思维和翻译存在之间的关系问题也是翻译研究的基本范畴,即如何处理翻译主体与翻译客体的关系问题。

在此基础上产生的翻译实践与翻译理论之间的关系问题也随之成为翻译界研究的热点。

实践总是先于理论的形成。

西方译学的奠基人霍尔姆斯在哲学家亨普顿经验科学与非经验科学分类的基础上,明确提出翻译是一门经验科学,并指出译学研究涉及两大主要目标:一是按照我们在经验世界中所观察到的翻译即翻译作品的现象进行描写;二是能够对这些现象进行预测和解释的普遍原则。

如果从哲学的形而上学立场来看,一切自然规律和真理都属于客观规律,与个人主观意志无关。

比如,柏拉图强调意义具有普遍性,且在经过语言传递前后都具有安全性。

即一个事实(实际意义)在跨过语言边界后,其本身意义依旧可以保持“原汁原味”,并未因为受到语言的影响而产生丝毫的扭曲。

这显然是不可实现的,我们无法通过不同的语言版本来理解最“原汁原味”的西方哲学思想,正如外国人无法通过中文以外的语言形式完全接受中国的“之乎者也”。

因此,柏拉图在阐述这一哲学思想时并未从翻译层面加以考虑。

如果从认知的立场来看,正如以康德为代表的哲学家认为,人通过自身感受器官感知世界,只能认识到非常主观的事物表象,而不能接触到世界的本质。

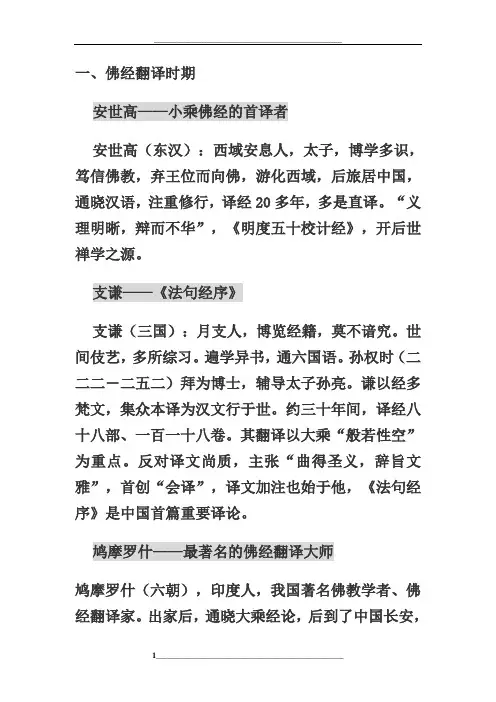

一、佛经翻译时期安世高——小乘佛经的首译者安世高(东汉):西域安息人,太子,博学多识,笃信佛教,弃王位而向佛,游化西域,后旅居中国,通晓汉语,注重修行,译经20多年,多是直译。

“义理明晰,辩而不华”,《明度五十校计经》,开后世禅学之源。

支谦——《法句经序》支谦(三国):月支人,博览经籍,莫不谙究。

世间伎艺,多所综习。

遍学异书,通六国语。

孙权时(二二二―二五二)拜为博士,辅导太子孙亮。

谦以经多梵文,集众本译为汉文行于世。

约三十年间,译经八十八部、一百一十八卷。

其翻译以大乘“般若性空”为重点。

反对译文尚质,主张“曲得圣义,辞旨文雅”,首创“会译”,译文加注也始于他,《法句经序》是中国首篇重要译论。

鸠摩罗什——最著名的佛经翻译大师鸠摩罗什(六朝),印度人,我国著名佛教学者、佛经翻译家。

出家后,通晓大乘经论,后到了中国长安,前后所译的经论,有380多卷。

鸠摩罗什倾向于意译,“其文约而诣(畅达),其旨婉而彰”,提出了表现原作文体风格问题,促进了六朝佛学繁荣和隋唐佛教诸宗形成。

释道安——五失本,三不易释道安(晋代):著名佛教学者,讲授《般若经》。

他不懂梵文,通过同本异译比较研究翻译。

他貌丑心慧,“穷览经典,钩深致远”后,对佛经进行注释,凡二十二卷。

利于佛教的广泛传播,为后世佛经注释作出范例。

还总结出翻译的“五失本,三不易”学说,具有翻译本体论意义。

(一)胡语里边,倒装句很多,翻译时必须要改过来,使之顺从汉语语法,适应中文的结构;(二)胡语的经典文字质朴,而中国人喜好文字华美,翻译时为了适合中国人好文的习惯,在文字上不得不加以润饰,以便流通;(三)胡经原原本本,十分详细,尤其是颂文部分,同一意义往往要反复三、四次,翻译时,对这些重复的句子要加以删略;(四)胡经中在长行之后,另有重颂,复述长行的内容,翻译时往往也得删除,才能使译文洗练;(五)胡经中,每说完一事,再说另一件事时,往往还要把前边那件事重说一遍,因此翻译时,也不得不对这些重复的话一并删除。

西方翻译理论翻译的解构主义流派概述一、受逻各斯中心主义(logocentrism)影响的结构主义翻译观结构主义的翻译观认为,原文有固定确切的意义,原文作者是原文的主体,因而在翻译中译者必须仰视原文及其作者,将其作为翻译中的本原,把再现原文当做中心任务,以求得译文与原文之间的等值。

二、解构主义的翻译思想的代表人物:德里达本亚明韦努蒂三、解构主义思潮出现对传统翻译理论产生巨大的冲击。

1、对结构主义和解释—接受理论的批判。

2、将解构主义引入翻译理论,形成了解构主义的翻译流派:1)主张用辨证的、动态的和发展的哲学观来看待翻译;2)原文意义只是在上下文中暂时被确定下来;3)译者应充分发挥主观能动性来寻找原文意义,发掘出使原文存活的因素;4)主张原文与译文,作者与译者应该是一种相互依存的共生关系。

3、解构主义的翻译思想,不是“求同”,而是要“存异”。

“异延”解构主义翻译思想与德里达一、德里达的解构主义哲学1、从方法论上批评了结构主义的结构中心论。

1)解构哲学的目标,就是要拆除“结构主义”所认为的具有中心指涉结构的整体性同一性;2)解构的方式是用“意义链”(a chain ofsignification)去取代“结构”,从而避免结构的先验同一性。

3)在德里达看来,结构主义的“结构”中心性整体性是建立在“在场的形而上学”基础之上的。

他认为,这种关于“在场”的信念是限制人们理解世界的具体知识。

2、从本体论上批判了海德格尔寻求终极真理的形而上学观。

1)德里达认为,西方形而上学逻各斯中心主义从本质上认定某一认识真理的方法优于另外一些方法,这使得西方传统的形而上学思维方法建立在一正一反二元对立的基础之上。

2)德里达指出,西方传统的二元对立思维的二元项对立并非是平等并置,而且存在着等级秩序,这种等级秩序所证明的是二元对立的前一项优于或先于后一项,因而前项是首位的、本质的、中心的、本原的,而后项则是次要的、非本质的、边缘的、衍生的。

林语堂哲学翻译与翻译哲学0. 引言林语堂(1895-1976)是中国现代的著名学者、重要作家、翻译家、语言学家与哲学家。

为中外文化的交流与融合做出了不少贡献。

在西方,林语堂不仅仅是学者作家,更多得是被称为哲学家。

林语堂的《吾国与吾民》(My Country and My People)、《生活的艺术》(The Importance of Living)位于畅销书之首位。

他向西方传播了孔孟老庄思想,向西方读者展现了真实的中国哲学与形象。

美国林语堂研究专家Timothy C. Huson在林语堂国际学术研讨会评价林语堂时认为他提倡日常生活哲学,睡觉哲学,饮食哲学,在这些日常哲学中,含有深沉的哲理,他通过讽刺和幽默,来表达他的哲学观点。

其作品没有故意迎合美国人的口味,他是一位很有独立人格的哲学家。

1. 林语堂是哲学家?林语堂一生贡献卓著。

作为作家,著述颇丰。

作为语言学家,他研究了古代方言、探究闽粤方言之来源等,编撰《林语堂当代英汉词典》。

作为发明家,倾尽家财发明出来明快打字机。

作为翻译家,不仅向西方介绍了中国博大精深的文化,还向西方译介了中华哲学的精髓——儒家与道家思想。

因为他的幽默与闲适的生活哲学,他是一位哲学家。

1.1 为何林语堂是哲学家?哲学是是理论化、系统化的世界观,是自然知识、社会知识、思维知识的概括和总结,是世界观和方法论的统一。

所讨论的自然与生命的本质。

哲学家就是对哲学的深入研究思考的人。

纵观其著作,从译著《孔子的智慧》(The Wisdom of Confucius)、《老子的智慧》(The Wisdom of Laotse)到英文小说《京华烟云》(Moment in Peking)、传记《苏东坡传》(The Gay Genius, The Life and Times of Su Tunpo)以及散文集中,体现出综合儒家与道家思想之所长,体现各种生活哲学。

但是这种哲学与传统的儒道思想不同,融合儒道,使两者互补,是儒道的发展与升华。

哲学哲学(英语:Philosophy,源于希腊语:Φιλοσοφία),按照词源有「爱与智慧」的意思。

在学术界里,对于哲学一词并无普遍接受的定义,也预见不到有达成一致定义的可能。

单就西方学术史来说,哲学是对一些问题的研究,涉及等概念。

哲学是有逻辑系统的宇宙观。

哲学是定性、定逻辑地认识宇宙整体变化规律的学问。

而科学则是在哲学对宇宙的定性、定逻辑的基础上分科认识宇宙中的各部分即万事万物的定量变化规律的学问。

广义的哲学是对普遍而基本的问题的具体定性研究,这些问题多与实在、存在、知识、价值、理性、心灵、语言等有关。

在东方,古代是没有哲学概念的,哲学一词是近代从西方引入的概念。

在使用中常常与处世学问、宗教信仰、统治术、权谋术、易经算命等等概念相混淆。

定义哲学是有严密逻辑系统的宇宙观,它研究宇宙的性质、宇宙内万事万物演化的总规律、人在宇宙中的位置等等一些很基本的问题。

词语释义源出希腊语philosophia,意即“热爱智慧”,即是哲学家。

社会意识形态之一,它是关于世界观的学说,也是自然知识和社会知识的概括和总结。

Φιλοσοφία/ Philosophia (哲学)是距今两千五百年前的古希腊人创造的术语。

希腊文Philosophia是由philo和sophia两部分构成的动宾词组:philein 是动词,指爱和追求;sophia是名词,其指智慧。

希腊文Philosophia的含意是爱智慧,爱智慧这个动宾词组表述和界定的事情或事物,即是人类为了提高认识思维能力,为了更有智慧而进行的思想认识活动。

最早使用philosophia(爱智慧)和philosophos(爱智者)这两个词语的是毕达哥拉斯。

据蓬托斯的赫拉克利特在《论无生物》中记载,当毕达哥拉斯在同西库翁或弗里阿西亚的僭主勒翁交谈时,第一次使用了philosophia(爱智慧)这个词语,并且把自己称作philosophos(爱智者)。

毕达哥拉斯还说,在生活中,一些奴性的人生来是名利的猎手,而philosophos(爱智者)生来寻求真理。

“五不翻”翻译理论的哲学智慧“五不翻”翻译理论是在翻译界广泛流传的一种原则,其中“五不”代表了避免在翻译过程中出现的五种情况。

这五种情况涉及到了语言、文化、历史、社会和人类心理学等多个领域,体现了“五不翻”翻译理论的哲学智慧。

“五不翻”翻译理论的第一条是避免“翻译字面语”,即原文中的某些语言结构、语汇或者说法,在翻译中不能直译,而应该根据目标语言的特点,选择更合适的表达方式。

这条原则涉及到语言的特点,语言的表达方式受到文化、历史背景和社会环境等多种因素的影响。

因此,在翻译时必须要充分考虑到这些因素,寻找到最符合目标语言语法和习惯的表达方式。

“五不翻”翻译理论的第二条是避免“翻译不恰当文化元素”,即原文中的某些文化元素(如习惯语、谚语等),在翻译中应该把它们翻译成目标语言中最为贴切的文化元素,更好地传达原来的文化内涵和情感信息。

这条原则体现了文化的特点,不同的文化具有不同的语言、信仰、价值观等方面的差异,而这些差异也反映在了文学作品中。

因此,翻译者需要了解原著所属的文化背景和目标语言的文化背景,进行科学的文化转换。

“五不翻”翻译理论的第三条是避免“翻译不合逻辑”,即在翻译过程中,翻译者应该充分考虑逻辑关系,让目标语言推理过程更加得到逻辑的支持和理解。

这条原则体现了逻辑的特点,逻辑是指思维和语言的关系,是人类思考和交流的重要工具。

通过合理的逻辑推理,翻译可以在传达原著的同时,又能够兼顾目标语言的表达方式和理解习惯。

“五不翻”翻译理论的第四条是避免“翻译不顾句式”,即在翻译过程中,应该避免按照原句结构的次序逐字翻译,而应该考虑目标语句子结构的差异性,采用最为合适的语序进行表述。

这条原则体现了人类心理学的特点,句法结构对语言理解的重要性。

不同语言的句法结构可能存在巨大的差异,翻译者需要了解目标语言的句法结构,通过良好的调整,进行翻译转换。

“五不翻”翻译理论的第五条是避免“翻译语言不流畅”,即在翻译过程中,尽量避免有些漏翻、错翻或本身无法表述的情况,让翻译成品流畅、自然,符合读者口音、语音和韵律的习惯。

“五不翻”翻译理论的哲学智慧“五不翻”翻译理论是一种独特的翻译理念,它强调在翻译过程中应遵循的五个“不翻”原则。

这些原则不仅仅是一种技术性的要求,更是一种哲学智慧的体现。

在这篇文章中,我们将探讨“五不翻”翻译理论所蕴含的哲学智慧。

让我们简要介绍一下“五不翻”翻译理论。

它包括五个原则:不忠、不拘、不借、不直、不陋。

简单来说,这些原则要求译者在翻译过程中不应该忠于原文的每一个细节,不应该过于拘泥于原文的表达方式,不应该随意借用其他语言的表达方式,不应该直译原文的字面意思,也不应该翻译得太粗糙。

让我们来谈谈“不忠”。

在“五不翻”翻译理论中,不忠并不是鼓励译者背离原文,而是要求译者在面对原文时要有所取舍,要有所删减和增补。

这其实涉及到一种哲学智慧:在翻译中要有所取舍,要以最终的表达效果为依据,而不是过于追求原汁原味。

这反映了一种相对主义的哲学观念,即不同的表达方式都可以是有效的,而没有一种表达方式是绝对正确的。

在实际翻译中,译者需要权衡原文的含义和目标语言的表达习惯,以求达到最佳的翻译效果。

我们来谈谈“不拘”。

在翻译过程中,译者不应该过于拘泥于原文的表达方式,而应根据目标语言的表达习惯来进行调整。

这其实也是一种相对主义的观念,认为不同的语言有不同的表达方式,而没有一种表达方式是绝对正确的。

这也反映了一种开放性和包容性的哲学智慧,即不同的文化和语言都值得尊重和学习,而不应该将自己的文化和语言强加于他人。

“不借”要求译者不要随意借用其他语言的表达方式。

这也涉及到一种相对主义的观念,即每种语言都有自己独特的表达方式,而不应该随意借用其他语言的表达方式。

这也反映了一种文化自信和文化尊重的哲学智慧,即每种文化都有它自己独特的魅力和价值,而不应该被其他文化所取代或改变。

“不陋”要求译者不要翻译得太粗糙,而要追求精确、流畅和优美的表达。

这涉及到一种执着和追求卓越的哲学智慧,即不应该满足于平庸和表面的成就,而要追求更高的境界。

翻译哲学:哲学的分支学科“翻译哲学”这一概念产生在20世纪后期翻译研究与哲学相互影响和促进的过程中,但哲学和翻译研究界对其却是各有不同释义,甚至还有不少反对的观点,指责其是一种庸俗的概念。

本文在梳理中西哲学和翻译研究史中相关“翻译哲学”概念的论述基础上,通过比较和分析不同时期中西翻译哲学概念的内涵差异,指出翻译哲学是哲学的一个分支学科,我们应从哲学的角度定义翻译哲学。

翻译哲学是论述翻译中出现的哲学问题,从哲学本体论、认识论、方法论、价值论上对翻译进行考察,追问翻译和翻译所涉的意义与语言的本质等问题。

在哲学和翻译研究相互影响和促进的过程中,“翻译哲学”概念也开始出现在哲学和翻译研究领域。

尽管这一概念早已产生,但“翻译哲学”却始终没有像哲学中的“教育哲学”、“政治哲学”或翻译研究领域中的“翻译学”、“文化转向”等为人们所认可和接受,反而曾一度被指责为是一种庸俗的概念,处在一种尴尬状态,即使偶尔出现在一些研究者的论述中,但着墨不多,缺乏深入细致的研究。

本文试图在梳理中西哲学和翻译研究史中相关“翻译哲学”概念的论述基础上,通过比较和分析不同时期中西翻译哲学概念的内涵差异,从哲学的角度对翻译哲学概念进行辨析,说明翻译哲学的性质和学科上的归属,从而有助于我们更好理解翻译研究中的哲学观和哲学中的翻译观。

一、中西翻译哲学概念综述二、虽然中国古代先哲的一些观点和论述成为中国一些翻译家借鉴的理论来源,但并没有直接称作“翻译哲学”的说法。

和哲学这一词出现在晚清相比,翻译哲学在中国文献中的出现时间更晚。

国内最早的“翻译哲学”概念是由范守义在1985年提出[1],但他并没有做出详细解释,而是综述五十年来译界对翻译标准、方法和风格问题的诸家见解,即”翻译哲学”实质上等同于“翻译理论”或“翻译观”。

这种模糊的态度,不久又在许渊冲的论述中出现。

1987年,他在讲座中直接指出,“其实,我所说的翻译哲学就是翻译理论。

‘认识论’只是谈论我对翻译的认识;‘目的论’只是谈论翻译的目的;‘方法论’只是谈论翻译的方法”[2](P79)。

“五不翻”翻译理论的哲学智慧“五不翻”是一种翻译理论,它提出了五个原则来指导翻译的过程。

这五个原则是:不翻译音、不翻译形、不翻译义、不翻译意、不翻译神。

这些原则背后蕴藏着深刻的哲学智慧,对于翻译过程中的思考和决策具有重要的指导意义。

“不翻译音”强调的是对于语音形式的忽略。

翻译不只是简单地将一种语言的词汇替换成另一种语言的词汇,而是要将原文中所表达的思想和意义转化为目标语言的表达方式。

这种转化过程必然伴随着语言形式上的变化,而忽略原文中的具体音形,能够更加聚焦于思想和意义的传递。

这也体现了翻译的本质不在于传递语言形式,而在于传递思想和意义的观点。

“不翻译形”强调的是对于语言结构和句法结构的放弃。

每一种语言都有其自身的结构和规则,而这些结构和规则在不同的语言之间并不一致。

翻译过程中,如果过于追求原文的形式,可能会导致翻译结果不自然、难以理解。

忽略原文的形式,根据目标语言的结构特点进行调整,能够更好地达到传达意义的目的。

“不翻译义”强调的是不拘泥于原文中特定词语的意义,而是根据上下文和文化背景进行理解和转化。

每一种语言都有其独特的词汇和语法,对于部分具有特殊含义的词语,只局限于字面意义的转译可能无法准确传递原文所表达的思想。

翻译者需要通过综合考虑上下文和文化背景,对原文的意义进行重新解读和表达。

“不翻译意”强调的是不对原文的内容进行主观评判和选择。

每一种语言都有其特定的表达方式和语境,不同语言之间对于同一事物可能会有不同的评价和态度。

翻译的目的是准确传达原文的意思,而不是主观评判和选择。

翻译者需要摒弃个人主观意见,客观地对待原文的意义。

“不翻译神”强调的是不试图完全还原原文的风格和力量。

每一种语言都有其独特的文化背景和表达方式,不同的文化之间对于同一概念的表达可能会有不同的方式。

翻译过程中,翻译者可以通过选择适合目标语言文化背景的表达方式,来增强原文所表达的风格和力量,而不是机械地将原文的风格翻译出来。

“五不翻”翻译理论的哲学智慧“五不翻”是一种翻译理论,它强调翻译应该做到不翻译错误、不翻译就可以理解、不翻译就能接受、不翻译就能表达和不翻译就能应用。

这个理论探究了翻译本身的本质和翻译的正确性,同时也反映了人们对交际和语言的认识。

从哲学的角度来看,“五不翻”翻译理论蕴含了一定的智慧和启示。

首先,“五不翻”翻译理论体现了人们对语言和交际的哲学思考。

语言是人类交际的重要工具,通过语言,人们能够沟通交流、表达思想和感情,建立密切的人际关系。

但是,由于不同的语言文化之间存在着巨大的差异,因此进行跨语言沟通需要翻译的帮助。

这就涉及到了语言、文化和交际等多个哲学领域的问题。

在这个过程中,“五不翻”翻译理论提出了具体的原则和要求,为翻译工作提供了指导和规范。

其次,“五不翻”翻译理论表明了翻译过程中正确性的重要性。

正确性是翻译工作的核心,一个好的翻译必须做到准确无误,保持原文的风格和文化特色,同时也要符合接受者的文化背景和语境。

在现代社会中,由于跨文化交流的日益频繁,翻译工作越来越受到关注。

为了保证翻译的正确性,必须对原文进行深入的研究,了解原意,掌握准确的翻译方法和技巧。

只有这样,才能够有效地进行跨语言沟通,促进国际文化交流的发展。

最后,“五不翻”翻译理论也提醒我们,语言和翻译是相互依存的、不可或缺的。

语言是我们交际的基础,是我们表达自己思想和感情的重要方式。

翻译则是语言交流中的桥梁,它连接不同的语言和文化,推动人们的理解和和谐。

因此,在进行翻译工作时,我们需要尊重和重视原文的文化背景和特点,同时也要保持自己的文化自信心,弘扬中华优秀传统文化,做好国际文化交流的使者。

总之,“五不翻”翻译理论是一种具有哲学智慧的翻译思想,它有助于规范翻译工作、提高翻译质量、促进跨文化交流。

在今天这个多元复杂的世界中,我们需要更加注重跨语言交流和文化融合,弘扬多元文化,共创互利共赢的未来。

“五不翻”翻译理论的哲学智慧“五不翻”翻译理论是中国翻译理论家邹雪洁提出的一种翻译观念。

这一理论强调了对文化差异与翻译目的的重视,强调了翻译的文化智慧与哲学理念。

在这里,我们将探讨“五不翻”翻译理论所蕴含的哲学智慧。

“五不翻”翻译理论的核心思想在于,翻译不应简单地进行字面上的翻译,而应根据文化差异和翻译目的进行调整。

在这一理论中,邹雪洁提出了五种不应该直译的情况,即:不翻译不通顺,不翻译不地道,不翻译不得体,不翻译不贴切,不翻译不方便。

“五不翻”翻译理论包含了对文化差异的哲学智慧。

在不同的文化背景下,人们的表达方式、习惯用语、甚至价值观念都会有所不同。

简单地进行字面上的翻译往往无法准确传达原文的意思,甚至会产生误解。

在翻译过程中,需要充分考虑到文化差异,选择合适的表达方式来完成翻译任务。

“五不翻”翻译理论强调了翻译的目的性。

毕竟,翻译的最终目的是要让受众理解原文的意思,而不是简单地将原文的文字翻译成目标语言的文字。

在翻译过程中,需要根据不同的翻译目的,选择合适的表达方式来完成翻译任务。

有时需要进行意译,有时需要进行更为自由的翻译,以使目标读者更好地理解原文。

“五不翻”翻译理论还体现了对翻译的文化智慧的关注。

翻译是两种不同文化之间的沟通与交流,因此需要有足够的文化智慧来完成翻译任务。

在翻译过程中,需要充分了解原文背后的文化内涵,理解其中的含义与价值观念,并结合译者所在的文化背景,选择最合适的表达方式,以在目标读者中传达原文所蕴含的文化智慧。

“五不翻”翻译理论还强调了翻译过程中的创造性与灵活性,进一步提升了翻译的文化智慧。

在翻译过程中,译者需要有足够的创造性,灵活地运用各种翻译技巧,以使原文的意思得以更准确地传达。

有时甚至需要进行加工与改编,以适应目标受众的阅读习惯和文化素养。

“五不翻”翻译理论蕴含了对翻译技能的关注。

在提出不得体、不贴切、不方便等不应翻译的情况时,邹雪洁敦促译者需对目标读者的文化习惯有所了解,以确保译文不会对目标读者产生不良影响,这反映出了译者需要一定的专业知识和技能来完成翻译任务。

以下内容节选自“翻译的哲学“71~79页,《文学与翻译》,许渊冲著,北京大学出版社

翻译哲学就是翻译理论。

总而言之,我(许渊冲)的翻译理论可以用四个字来概括,那就是“美化之势”。

“美”指“意美、音美、形美”,就是“三美”;“化”指“深化、、等化、浅化”,就是“三化”;“”之指“知之、好之、乐之”,就是“三之”;“势”指“优势、

均势、劣势”,就是“三势”。

(认识论)翻译是两种语言的统一,翻译是两种文化的竞赛,竞赛中要发挥译语的优势。

《昆廷·杜沃德》第一段中描写了15世纪的而欧洲“The latter part of the fifteen century prepared a train of following events…”译文一“15世纪后半部分准备了一系列的未来事件”。

虽是准确翻译,但在汉语的表达方式中,还可以考虑选择“酝酿”、“揭开序幕”、“铺平道路”、“鸣锣开道”等词。

因此,改译为“1世

纪下半叶酝酿着后来的风云变化“更能遄达历史小说的风格,这就是发挥了异语的优势。

(目的论)“三之“

(方法论)“三化”

“深化”,即通过原文的额表层形式,进入原文的深层结构;包括特殊化、具体化、加词、一分为二等译法。

“浅化”,即把深奥难懂的原文化为浅显易懂的译文;包括一般化、抽象化、减词、合词等译法。

例如“黄粱梦”不必说小米没煮熟,一场好梦被惊醒了,只译成a golden dream。

因为是把一个特殊的“黄粱梦”译成一个一般的美梦了。

“等化”包括灵活对等、词性转换、正说、反说、主动、被动等译法。

如把“无风不起浪”译成“无火不生言”。

“翻译哲学”这个概念是近年才出现的,准确地说,是黄忠廉①先生在1998年第1期《外语研究》上首问“什么是翻译哲学”而开始的。

当然,对翻译活动的哲学思考是更早一些的:稍远一点,约半个世纪前,先后有艾思奇(1937②)、贺麟(1940③)、陈康(1942④)、朱光潜(1944⑤)、金岳霖(1948⑥/1983)等数位哲学家对翻译问题进行了认真的哲学思辨;近十年,柯飞(1987⑦/1996⑧)、孙致礼(1996⑨)、但冰洁(1996[10])、阎德胜(1997[11])、刘邦凡(1998[12])、杨炳钧(1998[12])等人都对翻译进行了不同角度不同层面的哲学思考。

但总的来讲,尽管半个世纪前关于翻译的哲学思考就已引起几位哲学泰斗的重视,可“翻译哲学”并没有形成气候。

近年来,对翻译进行过哲学思考的几人还都是搞语言研究的,足见,“翻译哲学”还是“小菜一碟”,没有引起哲学研究者的足够重视。

因此,数十年前哲学家倡导并身体力行对翻译的哲学认识,足见是多么的难能可贵。

当然,搞语言的人(包括搞翻译的人)对翻译搞哲学认识并不是没有长处的,事实上,在某些方面的确是有先见之明的,单就他们对语言及语言翻译的理论与实践的熟悉程度而言就是如此。

搞哲学的人去研究翻译哲学,其重大的长处(对比于纯粹只从事过语言及语言翻译的人)就在于他们多一些哲学的技巧与思辨。

因此,搞语言的人与搞哲学的人联合起来,(如果有一些既搞语言,尤其是搞语言翻译的,又搞哲学的人,那另当别论),才是振兴翻译哲学研究的最佳选择。

五十年前哲学家们对翻译的哲学思辨并没有产生持久的回应,原因是多方面的,恐怕社会变革而带来的学术转移也不能不说是一个重要原因。

而近几年来,语言翻译界的人士回忆起翻译哲学来,原因也不外三点:一是改革开发的深入使学术研究掀起对以往学术成果的回忆与再现,产生新一轮的学术转移;二是近二十年来改革开放后的语言翻译理论与实践对翻译的哲学认识的必然;三是西方语言哲学在国内广泛的传播与发展,为翻译的哲学认识提供直接的借鉴。

总之,翻译哲学不是泊来品,而是一个地道的中国货。

而这地道的中国货也必须要“卖”出去、走出国门的。

因为只有“卖”了出去,才能让外国人认识它,才能使“翻译哲学”走向世界,才能使“翻译哲学国际化”。

要把这个地道的中国货“卖”出去,首先要取一个洋名,不要让外国人来个先“注册”。

我们取的名是Translation-philosophy(简称Trans-philosophy),而不是Philosophy of Translation。

因为,我们主张,翻译哲学是哲学的一个分支学科,需要研究翻译的意义(价值)、真理、必然性、可能性、社会性、文化性等一般性质;需要形成关于翻译的一般理论,这些理论具有哲学的意义与功能,有助于哲学问题解决。

同时我们也主张,翻译哲学也是一内容提要:“翻译哲学”是近年来在我国出现的学术新概念,围绕这一概念本文进行多方面多角度的讨论,给出:翻译哲学就是关于翻译、翻译理论的精深分析及其总和的一般的看法。

翻译哲学的研究对象包括翻译和翻译理论。

翻译哲学的基本问题是译者思维与文本之间的关系问题。

翻译哲学的根本任务是确立译者思维与文本、译者与原文之间的关系。

理论探讨个方法论和认识论,具有深刻的方法功能,要研究翻译的实际运用过程,对翻译在言语活动和语言实践的作用与性质作实际的尽可能详尽的分析(精深的分析就是哲学)。

弄清翻译的意义(价值)和正确的使用方法,保证用正确的语言去实现翻译,以免除由于误用语言而造成翻译失败及其由此而造成的种种无休止的争论。

另外,我们还主张,翻译哲学不仅仅针对不同语言间的翻译活动,而且针对于同一语言的不同时代或地域而不得不进行的翻译工作,例如古汉语翻译成现代汉语和汉语方言与通用汉语的转译,以及同一语言或符合系统的不同形式之间所作的解释(interpretation)或翻译工作,例如把三段论的AAA式变成一个含具体语言的推理形式,又如通常语言中的“换句话说”、“也就是、“即”等等语句都属于不同的语言表达形式的翻译问题。

二尽管如此,我们在谈论“翻译哲学”时,首先是把它作为哲学来论的。

什么是哲学呢?这是我们必须表明的态度。

事实上,凡属搞哲学的人都可能面临这个问题,只不过有些人(而且历史上很多人就是如此)试图去回答它,而有些人却避开这个问题而已。

我们不会避开它的。

我们的基本观点是;哲学就是对一切现象所作的精深分析。

“一切现象”,在这,我们是指世间所存在的以及曾经存在的万事万物,物质的和精神的、具体的和抽象的、思想的和实在的、语言的和非语言的以及将来的、现在的和过去的一切的一切都可能成为我们哲学的工作对象。

这里用“工作”表明把这“一切的一切”当作对象时,是要区别于通常具体科学(尤其是自然科学)所说的“研究”的。

有很多的非常具细的自然科学学科专门针对这“一切的一切”某个方面某个侧面作实际的证实与证伪,以求获得关于这个方面这个侧面的并与其相近似的知识,而哲学却不需要这样做,尽管也会针对于这个方面这个侧面而工作。

而它(哲学)的工作目的,不在于获取什么、获取什么具体的知识,而仅仅在于对这个方面这个侧面作出精深的分析。

分析既是工作手段又是工作内容,更是工作结果。

作出了分析,就是进行了哲学的思辨,作出了精深的分析,就是进行了哲学的思想。

“精深的分析”也颇不好说(这“颇不好说”就需要涉及翻译哲学的问题)。

单就“分析”而言,作出“分析”是非涉及人的思想人的心灵不可的,因此“分析”不可能是完全非唯主的。

自从人类产生语言以来,一切人所作的“分析”是非涉及语言不可的。

至于不远的过去、现在以及不远的将来更是如此,因为我们还有许多史料可察,事实可证、现象可推,因此,“分析”也不可能是完全非语言的。

“分析”总是有针对对象的,不管这“针对对象”是物质的、精神的、或者玄之又玄的,但都是有“针对对象”的。

因此说“分析”是完全唯主的也不确切,而有可能是整体或部分唯主的。

至于“精深的”,不可能有什么客观的、直观的标准,因人而异是必然的,因此单就“精深的”而言,显然其标准和实际的效果都只能是唯主唯我的(唯工作者、分析者、哲学家而言的)。

我们在冠之“精深的”于“分析”之前,一方面是想尽我们的主观职责,力求让人明白,我们所指的“分析”是要有深度的要精细认真的工作的,而不仅仅就其皮毛或侧面与角度作一个简单的评述与引介。

另一方面,是想指出,哲学是非需要精细而有深度的思辨不可的,“精深的分析”不是人人可做的,必须是有此思想的人,是非要人的思想不可的。

接下来,我们谈谈什么是“翻译”的问题。

也许我们前面已初步阐明我们对待“翻译”的轮廓,我们所讲的“翻译”是包含三个外延的,一是通常所说的不同语言间所进行的语言翻译。

二是同一语言内,不同时代或不同地域所造成的不同的语言表达形式与符号之间的转译和理解。

三是同一语言内的不同语言符号单位之间的解释与沟通。

事实上,这三种翻译还有人为的和机器的区别,不过我们认为一切诸如以电脑为手段的机器翻译都最终是受人的操纵的,因此我们撇开机器翻译而只管人为的翻译了。

另外,为了有所区别,我们约定第一种翻译称“语言翻译”(translation),第二种翻译称“释人翻译”,简称“释义”(comprehension),第三种翻译称为“注释翻译”,简称“注释”(annotation)。

翻译(translation)比较于“释义”与“注释”,对人对物(包括对语言)的要求却高得多,“释义”与“注释”只是“翻译”的一个侧面一个环节一个层次,解决了“翻译”的问题,“释义”与“注释”的诸多问题也可迎刃而解。

“翻译”在本质上是包含“释义”与“注释”的,由此我们以为在本文有限的篇幅专题再论述“释义”与“注释”就无必要。

当然我们也不否定“释义”、“注释”与“翻释”的区别和不同要求。

总之,下文的一切“翻译”词项均指称于“语言翻译”。

关于“翻译”的定义,一直是翻译界争论不休的问题,可以肯定地说,不同的翻译家都有对“翻译”定义或内涵的不同理解与把握,这是由翻译的复杂性与外物性所决定的。

尽管翻译理论中有很多关于翻译的定义,但这些定义大多是语言学及翻译工作者和研究者从文化、语言翻译角度去理解的,很少看到从哲学的角度去把握,哲学工作者(尤其是哲学家们)也少有人考虑这个问题。

国外我不知道有没有,国内哲人中恐怕只有贺麟先生曾明言道③:“从哲学上讲,所谓翻译又是什么意思呢?翻译乃是译者(interpreter)与原本(text)之间的一种交往活动(communication),这种活动包含了理解、解读、领会、翻译等诸多环节,其客观化的结果即为译文(translation),它是译者与原本之间交往活动的凝结和完成”。

与贺先生同时代的金岳霖先生也曾从哲学的角度考虑过“翻译”的定义,不过他并没明白地表述出来,他的意见可理解为:翻译是外物与译者之间所进行的非唯主的沟通,即,翻译是外物(语言及文化)参与其间的译者非唯主的活动。

在语言及翻译界,对“翻译”的定义有过哲学思考的人近年来以王克非先生[13]最具代表,他把笼统的关于翻译的定义问题区别为“一是关于翻译是一种怎样的活动,一是关于翻译是一种什么性质的活动”,并给出:“翻译是译者将一种语言文字所蕴含的意思用另一种语言文字表述出来的文化活动”,但王先生的这一定义并没有明确回避语言学与翻译学的影响。

比较起来,如果从哲学角度去定义“翻译”的话。

我们赞成贺麟先生的意见。

为了显示我们的诚意,我们摸仿他的定义给出我们从哲学角度所作出的定义:“翻译是译者与对象符合(对象语言)之间所作的元符号(元语言)释文(comprehension)、注释(annotation)、解读(explanation)和领会(understanding),是心物交织的客观活动。

”也许我们这样的定义也有很多问题,如能得到有兴趣者的指正那是最好不过的。

不过我们还是首先为自己作一点解释,一是根据前面我们对翻译外延的理解,翻译是不仅限于不同语言之间的;二是语言对于译者都有外物与主体(译者思想与心灵)沟通的成份,母语对于译者也不可能是百分之百的把握与理解,母语中许多东西或成份也是译者未必知晓的,相对于译者是外物,至于外语相对于译者的外物成份那更多了;三是翻译当然不仅仅是将外语释成母语,在本质上是将一种符号理解、改变为另一种符号,因此是对象符号(被翻译的符号)与元符号(用于翻译的符号即工具符号)之间活动;四是翻译涉及外物,尽管也有主体(心智与思想)的参与,有时也有直觉、顿悟与灵感,但总不可能随意的杜撰与臆想,是非要考虑对象符号的一切社会、文化、学科等内涵的,因此翻译不可能完全是主观活动,本质上是客观的活动;五是翻译又非要译者的心灵与智慧参与不可的,翻译也带较浓主观性的活动,不是纯粹的物质活动,只能是带有主观性的客观活动,按马列哲学的术语讲,翻译是一种精神活动。