浙科版高中生物必修三《群落的主要类型》教案-新版

- 格式:docx

- 大小:102.79 KB

- 文档页数:2

高中生物教案群落

目标:让学生了解群落的基本概念和特征,并能够描述和解释不同种类的群落。

教学重点:群落的定义、结构和功能。

教学难点:了解群落与生态系统的关系,以及不同群落之间的相互影响。

教学准备:PPT、教材、图片、视频等教学资源。

教学步骤:

一、导入(5分钟)

1. 让学生观看一段关于群落的视频,引发他们对群落的兴趣。

2. 引导学生思考:什么是群落?群落有哪些特征?

二、概念讲解(15分钟)

1. 讲解群落的定义:由一群不同类型的生物种类组成的生态系统。

2. 介绍群落的结构:由不同种类生物相互作用形成的生态群落。

3. 解释群落的功能:提供生物种类的栖息地和食物来源,维持生态平衡。

三、案例分析(20分钟)

1. 展示不同类型的群落图片,让学生描述并比较各种群落的特征。

2. 分组讨论:选择一个具体的群落案例,分析其结构和功能,并分享给全班。

四、练习与讨论(15分钟)

1. 组织学生回答一些相关问题,巩固对群落的理解。

2. 引导学生讨论群落与生态系统之间的关系和作用。

五、小结与作业布置(5分钟)

1. 总结本节课的重点内容。

2. 布置作业:写一篇短文,描述你身边的一个群落,包括其结构和功能。

教学反思:在教学过程中要注意引导学生理解群落与生态系统的关系,帮助他们认识到群落在生态环境中的重要性。

同时,让学生通过案例分析和讨论,培养其观察和思考问题的能力。

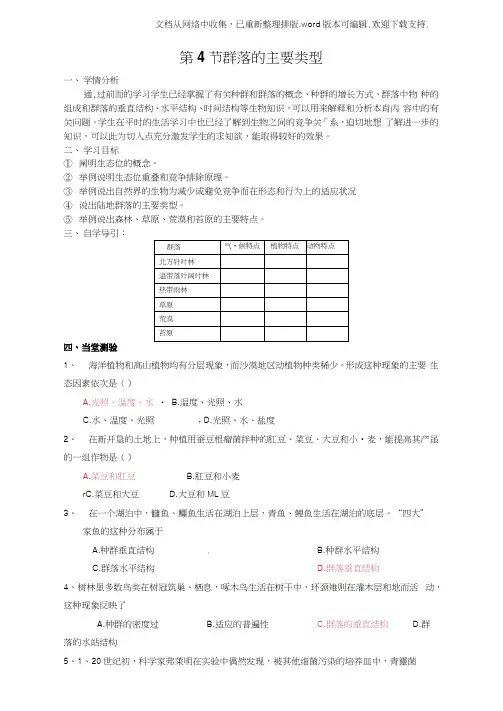

第4节群落的主要类型一、学情分析通,过前而的学习学生已经掌握了有关种群和群落的概念、种群的增长方式、群落中物种的组成和群落的垂直结构、水平结构、时间结构等生物知识,可以用来解释和分析本肖内容中的有关问题。

学生在平时的生活学习中也已经了解到生物之间的竞争关「系,迫切地想了解进一步的知识,可以此为切入点充分激发学生的求知欲,能取得较好的效果。

二、学习目标①阐明生态位的概念。

②举例说明生态位重叠和竞争排除原理。

③举例说出自然界的生物为减少或避免竞争而在形态和行为上的适应状况④说岀陆地群落的主要类型。

⑤举例说岀森林、草原、荒漠和苔原的主要特点。

三、自学导引:四、当堂测验1、海洋植物和髙山植物均有分层现象,而沙漠地区动植物种类稀少。

形成这种现象的主要生态因素依次是()A.光照、温度、水・B.温度、光照、水C.水、温度、光照rD.光照、水、盐度2、在新开垦的土地上,种植用蚕豆根瘤菌拌种的肛豆、菜豆、大豆和小•麦,能提高其产虽的一组作物是()A.菜豆和肛豆B.肛豆和小麦rC.菜豆和大豆 D.大豆和ML豆3、在一个湖泊中,讎鱼、鱷鱼生活在湖泊上层,青鱼、鲤鱼生活在湖泊的底层。

“四大”家鱼的这种分布属于A.种群垂直结构.B.种群水平结构C.群落水平结构D.群落垂直结构4、树林里多数鸟类在树冠筑巢、栖息,啄木鸟生活在树干中,环颈雉则在灌木层和地而活动,这种现象反映了A.种群的密度过B.适应的普遍性C.群落的垂直结构D.群落的水站结构5、1、20世纪初,科学家弗莱明在实验中偶然发现,被其他细菌污染的培养皿中,青靈菌lword版本可编辑.欢迎下载支持.菌落周国一圈区域内其他细菌不能生存。

后来经提纯分析,发现了青龜素。

(1)请在下图中找出能表示青霉菌与细菌(如肺炎双球菌)之间关系的坐标曲线,并说明理由。

你选择的曲线图是 ___________________________________________________ , 理由 是 ___________ , ________________________________________ 0(2 )在生态系统中,青霊菌这样的生物有什么重要意 义? O(3)野生型青缶菌的青霉素产疑较低,人们对青霉菌进行X 射线、紫外线照射等技术处理,培育出了能遗传的高产菌株,但该育种方法也有缺点, 即 答案:(1)C 青霉菌和细菌之间是竞争关系,细菌生长被抑制(2分)(2) 分解有机物,对生态系统的稳左具有重要意义(2分) (3) 诱变育种的突变不左向,突变率低,需处理大量材料(2分) 6、请回答下列有关生态学的问题(1)研究人员.将S 占S :两个种群放在一起培养,在 环境温度为几与T :条件下,测得种群数虽:变化如下图 A 、B 所示。

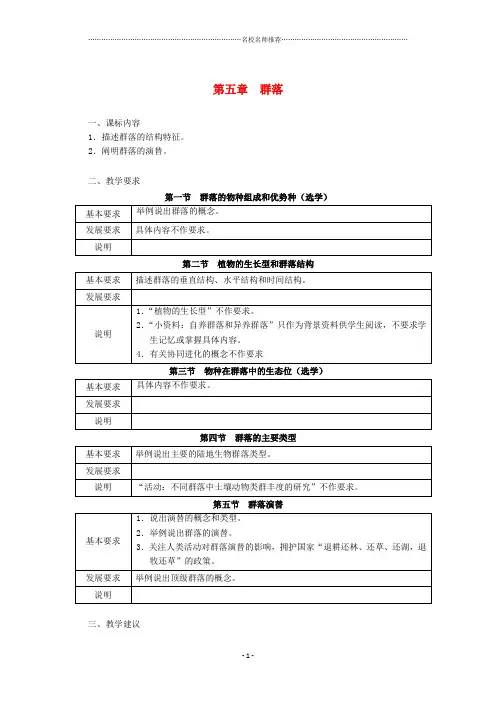

第五章群落一、课标内容1.描述群落的结构特征。

2.阐明群落的演替。

二、教学要求第一节群落的物种组成和优势种(选学)第二节植物的生长型和群落结构第三节物种在群落中的生态位(选学)第四节群落的主要类型第五节群落演替1.课时建议(共计4课时)2.教法建议(1)“第一节群落的物种组成和优势种”的教学重点是物种丰度和优势种。

将本节与下一节通盘考虑,设计成一个教学方案,合用1课时。

通过补充生物实例,增加感性认识,理解优势种的概念。

(2)“第二节植物的生长型和群落结构”的教学重点是群落的垂直结构、水平结构和时间结构;教学难点是群落的时间结构。

采用创设情境设计相关问题,以学生熟悉的森林中植物与动物分布等实例,组织学生阅读、分析讨论的形式,分析群落的垂直结构、水平结构和时间结构。

对本节教学难点的教学可采用创设情境设计相关问题组织学生阅读、分析讨论的形式。

(3)“第四节群落的主要类型”的教学重点是森林、草原、荒漠和苔原的特点;教学难点是不同生物群落特点的比较。

用不同群落的图片、视频结合教科书内容,列表比较它们各自的特点。

(4)“第五节群落演替”的教学重点是群落演替的概念、原生和次生演替以及顶级群落的概念;教学难点是群落的演替过程及其最终平衡状态。

通过弃耕农田演变成森林和湖泊演变成森林的例子,引出并理解演替的概念。

引导学生从起点、基质、环境条件、经历时间的长短等几方面比较原生演替、次生演替的不同。

可适当补充一些实例,简要分析人类活动对群落演替的影响,如人工林(马尾松林、杉木林、果林)、过度放牧、生物入侵等,以及“退耕还林、还草、还湖,退牧还草”的科学性和必要性,借以落实情感态度价值观目标。

高中生物《群落演替》说课稿自新一轮课改开展以来,以培养学生“生物学科核心素养”为目标的教学理念已经逐渐走入课堂,本次说课就以理念为基,以学生为先,以问题为导向来展开。

一、说教材教材作为知识的载体,在授课前要悉心研读,对于本节课,我是这样理解的。

本节课选自浙科版高中生物必修三《稳态与环境》第五章第五节,主要内容是演替的概念、演替的类型、顶极群落。

在此之前,学生已经学习了群落的主要类型,通过一些实例,初步感受了各群落的特点,所以本堂课对学生而言并不陌生。

而学好本课,也为后续学习生态系统打下了基础,所以本节课起着承上启下的作用。

二、说学情要想上好一堂课不仅要对教材非常熟悉,还要切实做好学情分析。

下面说一说我所面对的学生特点。

我所面对的是高中学生,他们已经有了一定的生物学知识积累,但是学生在理解演替类型这一知识点时需要借助一些实例,并进行全面的比较,因此有一定难度。

所以我在教学过程中会采用直观的教学方法进行引导,帮助学生把感性认识转化成理性认识,快速掌握知识点。

三、说教学目标教学目标是一切教学活动的出发点和归宿,我精心设计了以下的教学目标:1.通过阅读印尼火山爆发的文字资料,阐明群落的演替过程。

2.通过比较两个演替过程的相同点和不同点,掌握初生演替和次生演替。

3.通过教师列举不同类型的顶级群落,明确顶极群落的概念。

四、说教学重难点结合教材的内容特点及所面对的学生特点,我把教学重难点设置如下:重点:群落演替的概念。

难点:群落演替的概念。

五、说教学方法教学方法是实现教学目标和提高教学质量的关键所在。

因此,本节课我所采用的教学方法是:小组讨论法、直观教学法、讲授法。

六、说教学过程下面将重点说明一下我的教学过程,这是我本次说课最为核心的部分。

我的教学过程共分为以下几个环节。

(一)新课导入我先通过多媒体展示森林群落的图片,学生经过回顾上节课的知识能够得出森林群落的特点。

进而我再向学生追问森林群落是如何演变过来,遭到破坏后又会发生什么?从而引出新课——《群落演替》。

《群落的主要类型》名师教案

一、教材分析

本节课内容节选自浙教版生物必修三《稳态与环境》第四节《群落的主要类型》和第五节《群落演替》。

以陆地生物群落的介绍及两种演替类型为主要知识点,与第二节《植物的生长型和群落结构》在知识体系架构上存在联系。

二、学情分析

1.通过前一节《植物的生长型和群落结构》的学习,学生对群落的概念及结构已有基本的认识。

本节内容是在前一节的基础上,进一步地对于群落的类型及群落演替进行讲授,能引起学生的学习兴趣。

2.由于高二年级的学生有了一定的生活经历和文化基础,对认识问题有自己的认识方法,初具备了掌握学习重难点的能力,所以他们具备学习概念性知识的能力。

三、教学目标

知识目标:举例说出主要的陆地生物群落类型,阐明群落的演替过程。

能力目标:说明人类活动对群落演替的影响。

情感态度价值观:关注我国实行退耕还林、还草、还湖,退牧还草的政策。

四、教学重难点:群落的演替过程。

五、教学方法:讲述与学生练习、讨论相结合,以问题引导学生构建知识网络

六、教学过程

消失,乙地因火山喷发被火山岩全部覆盖,之后两

地均发生了群落演替。

关于甲、乙两地群落演替的

叙述,错误的是(C)

A甲地和乙地发生的演替类型分别是次生演替和原

生演替

B若没有外力干扰,甲地可演替生长成次生林

C演替过程中的群落没有垂直结构

D甲、乙两地随着时间延长生物多样性逐渐增多

完成题目

巩固知识五.板书。

第5节群落演替一、教学目标1.阐明群落的演替过程。

2.说明人类活动对群落演替的影响。

3.关注我国实行退耕还林、还草、还湖,退牧还草的政策。

二、教学重点和难点群落的演替过程。

三、教学策略本节应紧紧抓住“动态发展观”实施教学。

如果说群落的结构可从横向进行剖析,是现时性的,那么在群落的演替中,教学要用历史性的眼光,从纵向进行寻踪。

群落是一个动态系统,它时时刻刻都在发生着生物与生物之间、生物与环境之间的相互作用。

在正常情况下,大多数群落中物种结构相对稳定。

但是,当群落结构受到干扰或破坏,一些种群消失了以后,总会有其他一些种群来占据这个群落的空间,经过一段时间,又会有另一些种群兴起,逐渐取得优势。

群落演替是一个长期的过程,总是向着群落恢复相对稳定状态的方向进行。

有条件的学校,在进行“问题探讨”内容的教学时,可以让学生观看录像资料片(或类似题材),引发学生思考。

事实上,学生对群落演替的现象并不陌生,只是没有建立起概念与现象之间的联系。

在教学中教师应尽可能从学生熟悉的事例出发,引导出群落演替的各个阶段。

值得注意的是,要始终围绕着生物之间、生物与环境之间的联系与相互作用,以动态发展观引发学生对演替的本质进行思考。

“弃耕农田上的演替”的教学可以让学生与“发生在裸岩上的演替”过程相比较,分析共同点与不同点。

提示学生思考:农田是人类对自然群落进行改造的产物,在农田上群落的演替能否恢复为原有的自然群落呢?在学习了这两种演替类型后,教师引出“初生演替”与“次生演替”的概念,学生就比较容易理解。

关于“人类活动对群落演替的影响”的教学,教材中提供了“践踏对草地群落的影响”的素材,意在从贴近学生生活经验的事例展开教学。

“走的人多了就成了路”,这是一个在日常生活中极为常见的事例,但人们未必从群落演替的角度思考过。

教学要在“熟悉的,未必是知道的”题目上做文章,培养学生观察现象、发现问题的能力。

建议有条件的学校,让学生在野外进行实地考察,然后在课堂中组织讨论。

浙科版必修三《群落的物种组成和优势度、群落结构》教案一、教材分析本节是浙科版高中生物必修3第五章第一节、第二节内容。

主要包括群落的概念、群落的物种组成和优势种,植物的生长型和群落结构。

在学习种群的基础上进一步阐明群落的概念和结构等相关知识,为前面知识作进一步拓展和深化同时也是为后面生态位、生态系统知识的学习奠定了基础,让学生能充分认识从个体到种群再到群落,以及生态系统的整个生命体系知识把握了方向,是学习的重点,也是承上启下的关键内容。

二、学情分析学生已经学习了种群的特征、增长方式和数量波动及调节,并且对整个生命体系的组成的认识也具有一定基础。

通过前面的学习,为本章相关概念掌握奠定基础;同时,本节内容主要采用自学、讨论、比较法来学习知识,高二学生已经具有一定的组织能力和事物想像能力,能通过阅读课本进行归纳,并在老师的引导下开展讨论比较,通过实例的观察和思考落实课标内容。

另外,这节内容对学生知识储备要求较高,农村山区学生接触自然较多,容易理解相关概念,而其他学生缺少自然常识的了解,应该多设置图片和实例加以分析,弥补和增强学生的知识储备。

三、教学目标1.知识目标:①举例说出群落的概念。

②简述物种丰度和群落的物种组成。

③举例说出优势种的主要识别特征。

④描述群落的垂直结构、水平结构和时间结构。

2.能力目标:①通过阅读、思考,提高学生的思考能力。

②组织讨论提高交流能力,尝试列表比较不同概念的区别,3.情感目标:小组讨论交流,增进友情。

四、教学重难点第一节《群落的物种组成和优势度》的教学重点是物种丰度和优势种。

第二节《植物的生长型和群落结构》的教学重点是群落的垂直结构、水平结构和时间结构。

难点是群落的时间结构。

将两节内容通盘考虑,合用1课时。

采用幻灯片创设情境设计相关问题组织学生阅读、分析讨论的形式,通过补充生物实例,增进感性认识,理解优势种的概念。

通过对学生熟悉的森林中植物和动物分布实例和展示幻灯片分析群落的垂直结构、水平结构和时间结构。

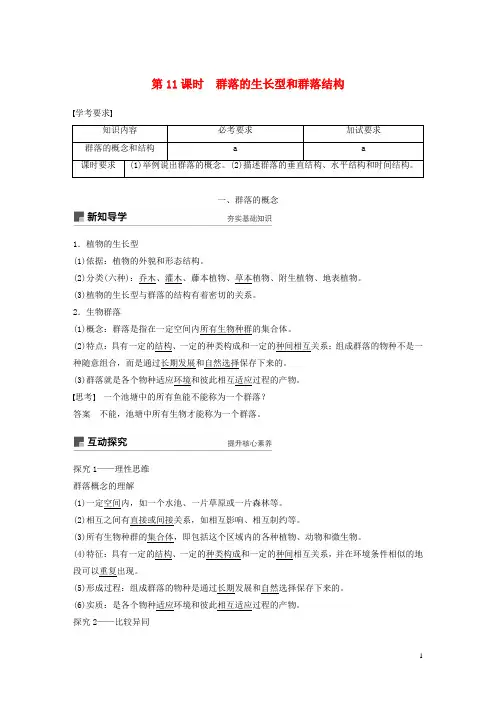

第11课时群落的生长型和群落结构学考要求一、群落的概念1.植物的生长型(1)依据:植物的外貌和形态结构。

(2)分类(六种):乔木、灌木、藤本植物、草本植物、附生植物、地表植物。

(3)植物的生长型与群落的结构有着密切的关系。

2.生物群落(1)概念:群落是指在一定空间内所有生物种群的集合体。

(2)特点:具有一定的结构、一定的种类构成和一定的种间相互关系;组成群落的物种不是一种随意组合,而是通过长期发展和自然选择保存下来的。

(3)群落就是各个物种适应环境和彼此相互适应过程的产物。

思考一个池塘中的所有鱼能不能称为一个群落?答案不能,池塘中所有生物才能称为一个群落。

探究1——理性思维群落概念的理解(1)一定空间内,如一个水池、一片草原或一片森林等。

(2)相互之间有直接或间接关系,如相互影响、相互制约等。

(3)所有生物种群的集合体,即包括这个区域内的各种植物、动物和微生物。

(4)特征:具有一定的结构、一定的种类构成和一定的种间相互关系,并在环境条件相似的地段可以重复出现。

(5)形成过程:组成群落的物种是通过长期发展和自然选择保存下来的。

(6)实质:是各个物种适应环境和彼此相互适应过程的产物。

探究2——比较异同种群和群落的区别和联系例1 (2017·嘉兴高三基础测试)藻类、浮游动物、贝类、虾、鱼、微生物等某湖泊中生活的全部生物,它们统称为( ) A .种群 B .群落 C .生态系统 D 生物圈 答案 B例2 判断下列有关群落描述的正误。

(1)一个池塘内的全部鲤鱼( ) (2)一座高山上的全部动植物( )(3)农贸市场上出售的鸡、鸭、鱼和蔬菜等所有生物( ) (4)一片树林中的树木、草本植物、动物、微生物等所有生物( ) 答案 (1)× (2)× (3)× (4)√解析 (1)是种群;(2)既不是种群也不是群落;(3)各生物是孤立的,相互之间基本没有联系,没有构成有机整体。

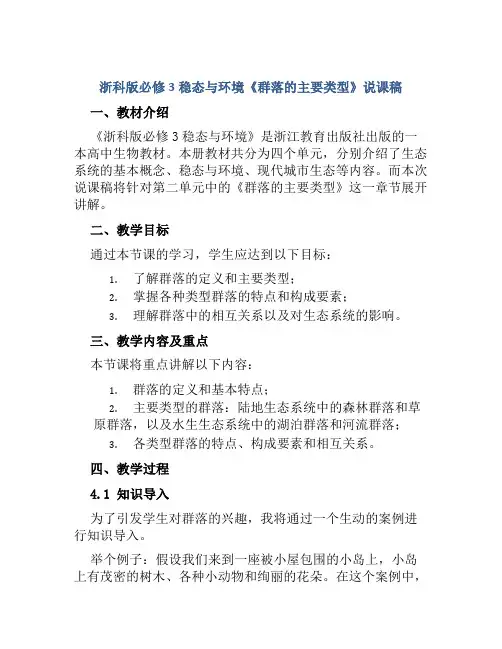

浙科版必修3稳态与环境《群落的主要类型》说课稿一、教材介绍《浙科版必修3稳态与环境》是浙江教育出版社出版的一本高中生物教材。

本册教材共分为四个单元,分别介绍了生态系统的基本概念、稳态与环境、现代城市生态等内容。

而本次说课稿将针对第二单元中的《群落的主要类型》这一章节展开讲解。

二、教学目标通过本节课的学习,学生应达到以下目标:1.了解群落的定义和主要类型;2.掌握各种类型群落的特点和构成要素;3.理解群落中的相互关系以及对生态系统的影响。

三、教学内容及重点本节课将重点讲解以下内容:1.群落的定义和基本特点;2.主要类型的群落:陆地生态系统中的森林群落和草原群落,以及水生生态系统中的湖泊群落和河流群落;3.各类型群落的特点、构成要素和相互关系。

四、教学过程4.1 知识导入为了引发学生对群落的兴趣,我将通过一个生动的案例进行知识导入。

举个例子:假设我们来到一座被小屋包围的小岛上,小岛上有茂密的树木、各种小动物和绚丽的花朵。

在这个案例中,我们将思考以下问题:这个小岛上的生物们是如何相互生活的?它们各自占据着怎样的生存空间?4.2 了解群落的定义和特点在引入群落定义和特点之后,通过提问的方式,引导学生一起思考和讨论。

引导问题:•你对群落是怎样理解的?•群落和个体之间有什么不同?•群落有哪些基本特点?4.3 探究不同类型的群落接下来,我们将详细讲解不同类型的群落,包括陆地生态系统中的森林群落和草原群落,以及水生生态系统中的湖泊群落和河流群落。

4.3.1 森林群落介绍森林群落的特点、构成要素和相互关系。

关键点:•森林群落具有较高的植物多样性;•构成要素包括乔木、灌木和草本植物;•植物与动物之间存在密切的相互关系,如食物链和依赖关系。

4.3.2 草原群落介绍草原群落的特点、构成要素和相互关系。

关键点:•草原群落主要由草本植物组成;•构成要素包括牧草和一些小型动物;•植物和动物之间的相互关系对草原生态系统的稳定性具有重要影响。

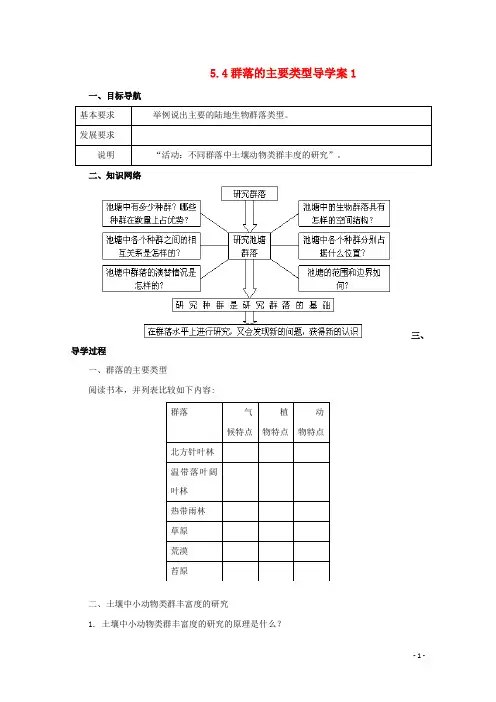

5.4群落的主要类型导学案1一、目标导航二、知识网络三、导学过程一、群落的主要类型阅读书本,并列表比较如下内容:二、土壤中小动物类群丰富度的研究1. 土壤中小动物类群丰富度的研究的原理是什么?提示:(1)不适于用样方法或标志重捕法,常用取样器取样进行采集、调查的方法。

(2)丰富度的统计方法:记名计算法、目测估计法。

2.土壤中小动物类群丰富度的研究步骤有哪些?提示:(1)准备:①制作取样器;②记录调查地点的地形和环境。

(2)取样:①去表层落叶;②按罐入土;③花铲取罐;④塑料袋保存。

(3)采集小动物:①常规方法:诱虫器取虫;②简易方法:镊子或吸虫器取虫。

(4)观察和分类:①设计表格便于记录;②借助图鉴查清名称;③使用放大镜或实体镜观察。

(5)统计和分析:①统计丰富度;②完成研究报告。

3.分析土壤中小动物类群丰富度的研究结果,得出结论提示:组成不同群落的优势种是不同的,不同群落的物种丰富度是不同的。

一般说来,环境条件越优越,群落发育的时间越长,物种越多,群落结构也越复杂,丰富度越大例1.跳虫、甲螨和线虫是土壤中的主要动物类群,对动植物的分解起重要作用。

请回答下列问题。

(1)由于跳虫和甲螨活动能力________,身体________,不适合用手直接捕捉,常采用吸虫器等进行采集。

(2)先要采集大量的跳虫用于实验室培养,最好选择下图中的吸虫器________,理由是__________________。

若要采集大量的甲螨作为标本保存,最好选择吸虫器________,理由是___________。

(3)现在一培养罐内同时培养跳虫、甲螨和线虫三个种群,若他们均仅以罐内已有的酵母菌为食,则跳虫与甲螨之间的关系是________,线虫与酵母菌之间的关系是________。

若跳虫种群所含能量增长n kJ,则跳虫消耗的酵母菌所储存的能量至少为________kJ。

解析:(1)土壤中跳虫和甲螨活动能力较强,身体微小,不适合用手直接捕捉,常采用吸虫器等进行采集。

《植物的生长型和群落结构》庄浪县第二中学 王永生本节内容是浙科版必修3第五章《生物群落》的第二节《植物的生长型和群落结构》,安排在学习了群落的概念、群落的物种组成和优势种的基础上,进一步学习植物的生长型和群落结构。

在有种群、群落的概念前科学知识的前提下,为前面知识作进一步拓展和深化同时也是为后面生态位、生态系统知识的学习奠定了基础,让学生能充分认识从个体到种群再到群落,以及生态系统的整个生命体系知识把握了方向,是学习的重点,也是承上启下的关键内容。

【知识与能力目标】1.了解群落中植物的生长型;2.描述群落的垂直结构、水平结构和时间结构。

【过程与方法目标】通过材料分析,培养自学、交流能力和分析、比较、概括能力。

【情感态度价值观目标】认同生态水平上研究方向与细胞,个体等水平的不同,增强探究生态的兴趣。

【教学重点】群落的垂直结构、水平结构。

【教学难点】群落的垂直结构、水平结构形成的原因。

1、教师准备:教学课件课件及、模型及挂图2、学生准备:教材。

【导入新课】教师:回顾复习,种群与群落的关系和群落的概念,知道群落中各物种是个有机的组合,生命体系是个有机的整体。

学生:思考回答前面几节学习的相关生态概念常识。

教师:今天我们再来学习群落中植物的生长型和群落的结构。

【讲授新课】一、群落中植物的生长型教师:什么是植物的生长型,分几种类型呢?学生:阅读教材回答。

教师:课件展示各种生长型,乔木:3M以上的木本植物,包括各种树木。

灌木:3M以下的木本植物。

藤本植物:木本攀援植物。

草本植物:无多年生木质茎,包括禾叶草本、阔叶草本和多数蕨类植物。

附生植物:完全依附在其他植物体上的植物。

地表植物:地衣、苔藓等。

学生:观察学习,理解群落中植物的不同生长型。

二、研究生长型意义教师:研究群落中植物的生长型有什么意义?学生:分组讨论并试回答,理解群落水平不同层面研究的意义。

教师:讲解生长型反映了植物生活的环境条件,相同的环境条件具有相似的生长型。

群落的主要类型教学设计一、教学目标设定1. 知识目标:学生能够理解群落的概念,掌握群落的主要类型及其特征。

2. 能力目标:学生能够运用所学知识识别不同群落的特征,分析群落之间的差异和生态关系。

3. 情感态度和价值观:培养学生对自然环境的热爱和保护意识,认识到群落多样性对生态系统稳定性的重要性。

二、教学内容梳理1. 群落的概念及特征2. 群落的主要类型:雨林群落、草原群落、荒漠群落、湿地群落等3. 群落的演替与变化4. 群落多样性与生态系统稳定性三、教学方法选择1. 讲授法:通过教师讲解,使学生掌握群落的基本概念和特征。

2. 案例分析法:通过分析不同类型的群落,让学生了解不同群落的特征和生态关系。

3. 小组讨论法:小组讨论不同群落的演替与变化,以及群落多样性与生态系统稳定性的关系。

四、教学过程安排1. 导入:通过实例引入群落的概念,引起学生的兴趣。

2. 讲授新课:讲解群落的基本概念、特征和主要类型,引导学生了解不同群落的生态特点。

3. 课堂互动:组织小组讨论,引导学生积极参与,发表自己的观点和看法。

4. 巩固练习:提供相关案例,让学生运用所学知识进行分析,加深对群落特征和生态关系的理解。

5. 小结:总结本节课所学内容,强调群落多样性的重要性。

五、作业与练习设计1. 完成课堂练习,让学生自主完成案例分析。

2. 分组作业:让学生分小组选择一个群落进行深入调查,撰写调查报告。

3. 个人作业:布置相关思考题,让学生思考群落多样性与生态系统稳定性的关系。

六、教学效果评估1. 通过课堂练习和小组讨论,评估学生对群落基本概念和特征的掌握情况。

高中生物《生物群落》教案一、教学内容本节课的教学内容选自高中生物必修三《生物群落》一章。

群落是生态学的基本概念之一,指的是在一定生活区域内,各种生物种群相互作用、相互依赖而形成的一个稳定的生态系统。

本节课主要介绍生物群落的基本特征、组成成分、空间结构、演替等知识。

二、教学目标1. 理解生物群落的定义、特征及组成成分;2. 掌握生物群落的空间结构和演替规律;3. 培养学生的观察、分析及合作能力。

三、教学难点与重点重点:生物群落的基本特征、组成成分、空间结构、演替规律;难点:生物群落空间结构的形成机制、演替的驱动因素。

四、教具与学具准备教具:多媒体教学设备、生物群落结构模型、图片、视频等;学具:笔记本、彩色笔、生物学相关书籍、网络资源等。

五、教学过程1. 实践情景引入:展示一片森林或草原的图片,引导学生观察并思考其中的生物种类、它们之间的关系以及整个生态系统的稳定性。

2. 概念讲解:通过多媒体教学设备,介绍生物群落的定义、特征及组成成分,引导学生理解生物群落的概念。

3. 案例分析:分析一些典型的生物群落案例,如森林群落、草原群落等,让学生了解不同生物群落的特点和差异。

4. 空间结构探讨:利用生物群落结构模型,引导学生了解生物群落的空间结构,如水平结构和垂直结构,并分析其形成机制。

5. 演替规律研究:讲解生物群落演替的概念、类型和规律,让学生了解生物群落演替的过程和驱动因素。

6. 随堂练习:布置一些有关生物群落的选择题和填空题,检查学生对知识点的掌握情况。

7. 小组讨论:让学生分组讨论生物群落与生态系统的关系,以及人类活动对生物群落的影响。

六、板书设计板书内容主要包括:生物群落的定义、特征、组成成分、空间结构、演替规律等关键知识点。

七、作业设计1. 描述你所熟悉的某个生物群落,包括群落的物种组成、空间结构、演替状况等;2. 分析人类活动对生物群落的影响,如森林砍伐、草原开垦等;3. 解释生物群落空间结构的形成机制和演替的驱动因素。

群落1.群落是指一定空间内所有生物种群的总和(集合体)。

2.群落的垂直结构具有明显的分层现象;群落的水平结构,主要是指群落中的生物在水平方向上的配置状况;群落的时间结构是指群落的组成和外貌随时间而发生有规律的变化。

3.陆地生物群落的主要类型是森林、草原、荒漠和苔原。

4.群落演替是指一些物种取代另一些物种,一个群落取代另一个群落的过程,直到达到顶极群落才会终止。

演替可分为原生演替(在裸岩、沙丘和湖底上发生的演替)和次生演替(洪水、火灾、人为破坏以及弃耕农田上进行的演替)。

原生演替时间比较长,次生演替时间比较短。

5.顶极群落结构最复杂也最稳定,地球上现存的群落大多为顶极群落。

6.人类活动往往会使群落演替按照不同于自然演替的速度和方向进行。

对应学生用书P541.群落概述(1)群落的概念:是指在一定空间内所有生物种群的集合体。

(2)群落的特点:具有一定的结构、一定的种类构成和一定的种间相互关系,并在环境条件相似的地段可以重复出现。

2.群落的垂直结构和水平结构(1)A处反映的是群落的水平结构。

(2)B处反映的是群落的垂直结构。

(3)C处反映的是群落的垂直结构。

影响的主要因素为光照的不同。

因此,在海平面-200 m~3 800 m范围内,不同区域内植物的种类出现了很大的差异,同时动物的分布也有较大的差异,这充分体现了群落的垂直结构和水平结构。

3.群落的时间结构(1)概念:指群落的组成和外貌随时间而发生有规律的变化。

(2)表现:①群落物种组成的昼夜变化是明显的。

②群落的季节变化也很明显。

1.下列对生物群落的表述哪些是正确的? (1)在一定区域内的同种生物的所有个体 (2)在一定区域内具有一定关系的各种生物的总和 (3)生物之间以及生物与环境相互作用的整体 (4)在一定区域内不同种群的集合体(5)一棵枯树及其上面的苔藓、真菌、昆虫、蜗牛等可以构成群落 提示:(2)(4)正确。

2.竹林中竹子高低错落有致,是群落在垂直结构上的分层现象吗? 提示:不是。

第五节群落演替一、学习目标1.阐明群落的演替过程;2.能够区分原生演替和次生演替;3.说明人类活动对群落演替的影响。

二、教学重点和难点:群落的演替过程。

三、课时安排:1课时四、教学方法:讲述与学生练习、讨论相结合五、教学用具:六、教学过程〖引入〗以“问题探讨”引入,学生思考回答,师提示。

火山爆发后环境条件发生了变化。

在火山爆发中,有些物种可能会绝灭;在恢复过程中外来新物种可能会进入。

群落结构因此而发生了变化,一般不能恢复原来的群落结构。

〖板书〗演替:随着时间的推移,一个群落被另一个群落代替的过程,就叫做演替。

〖问题〗以“本节聚焦”的问题再次引起学生的思考。

〖板书〗一、演替的类型〖学生活动〗学生带着“思考与讨论1”,完成“思考与讨论”。

〖提示〗1.因为苔藓和草本植物无法直接从裸岩中获取养分,而地衣可以通过分泌有机酸而从裸岩中获取养分。

2.通过地衣分泌有机酸加速岩石风化形成土壤,并积累起了有机物,这为苔藓的生长提供了条件。

而苔藓生长后,由于其植株高于地衣能获得更多的阳光,处于优势地位,其结果是逐渐取代了地衣。

3.能找到这些植物。

在群落演替过程中,一些种群取代另一些种群是指优势取代,而不是“取而代之”。

形成森林后,乔木占据了优势,取代了灌木的优势,但在森林中各种类型的植物都是存在的。

〖板书〗㈠原生演替:指在一个从来没有被植物覆盖的地面,或者是原来存在过植被、但彻底消灭了的地方的演替。

㈡次生演替:指在原有植被虽已不存在,但土壤条件基本保留,甚至还保留了植物的种子或其他繁殖体(如能发芽的地下茎)的地方发生的演替。

〖讲述〗我国东北科尔沁草原地区的农田,在弃耕后开始出现恢复演替,这是一种次生演替。

耕作前的原始植被为贝加尔针茅草原,开垦后种了几年玉米,后因产量下降而弃耕。

弃耕后的1~2年内以黄蒿、狗尾草、猪毛菜、苦荬菜等杂草占优势;2~3年后,黄蒿占优势;3~4年后,羊草、野古草、狼尾草等根茎禾草入侵,并逐渐占优势,进入根茎禾草阶段;7~8年后,土壤变坚实,丛生禾草开始定居,并逐渐代替了根茎禾草,恢复到贝加尔针茅群落。

《群落的主要类型》教学设计1.教材分析本节课的内容是新教材新加入的内容,位于选择性必修2第2章第2节。

内容包括生物群落的特征、分布影响因素、群落生物对环境和不同种群生物的适应。

本节内容涉及到的生命观念是结构与功能观。

本节知识点较多但理解难度不断,需要学生具有一定的分析综合能力,归纳总结能力。

本节课以“三江源的三大陆地群落“为主线进行学习,帮助学生理解生物的适应性,进而理解群落是一定时空条件下不同物种的天然群聚。

2.学情分析本节课的内容建立在群落的丰富度、种间关系、空间结构、季节性、生态位等概念基础之上。

本节课的学习帮助学生更好的理解下一节群落演替的相关内容。

3.学习目标课程标准与本节相对应的“内容要求”是:不同种群的生物在长期适应环境和彼此相互适应的过程中形成动态的生物群落;分析不同群落中的生物具有与该群落环境相适应的形态结构、生理特征和分布特点。

对应的“学业要求”是:举例说明不同类型群落的结构、特征。

根据上述要求,结合教材内容,确定本节的教学目标如下。

1.依据资料对不同生物群落的描述,从群落外貌、分布和物种组成方面通过表格进行总结;2.通过案例学习荒漠、草原、森林群落生物适应环境的形态结构和生理特征,总结出特征的一般规律;3.通过环境因素对群落分布的影响以及群落不同种群生物间的相互影响认同群落是一定时空条件下不同物种的天然群聚。

4.学习重点不同群落中的生物具有与环境相适应的形态、结构和生理特征。

5.学习难点群落中生物的适应性。

6.教学过程7.教学反思1、问题驱动知识体系建构通过“如何区分荒漠、草原和森林生物群落呢?群落分布的受到哪些环境因素的影响?群落中的动植物如何适应环境?群落中的不同种群如何相互适应?”四个问题将本节课众多的知识以清晰的框架进行展示,帮助学生形成知识框架。

2、学科交叉提高问题解决能力本节课备课过程感谢学校地理组在教学素材上的大力支持。

由于分科教学,学生思考现实问题时,习惯对问题进行学科分类再从学科角度进行思考,通过本节课的学习,学生能在分析生态问题时有更开阔的视野。

浙科版高中生物必修三《群落的主要类型》教案-新版

第四节群落的主要类型

一、教材分析

本部分内容为浙科版必修3《稳态与环境》中第五章《群落》的第四节。

《群落的主要类型》,教材从宏观的角度详细地讲述了陆地生物群落中的森林、草原、荒漠和苔原的主要特点。

本部分内容既是对前面知识点的延续,又为后面学习《生态系统》一章打下了铺垫。

二、学情分析

通过前面的学习学生已经掌握了有关种群和群落的概念、种群的增长方式、群落中物种的组成和群落的垂直结构、水平结构、时间结构等生物知识,可以用来解释和分析本节内容中的有关问题。

学生在平时的生活学习中也已经了解到生物之间的竞争关系,迫切地想了解进一步的知识,可以此为切入点充分激发学生的求知欲,能取得较好的效果。

三、学习目标

③举例说出自然界的生物为减少或避免竞争而在形态和行为上的适应状况。

④说出陆地群落的主要类型。

⑤举例说出森林、草原、荒漠和苔原的主要特点。

四、重点难点

1.教学重点:几种陆地生物群落的主要特点。

2.教学难点:几种陆地生物群落的主要特点。

五、课前准备

1.学生准备:课前收集有关生物在进化过程中形成的一些为减少甚至是避免竞争而形成的形态和行为特征,可以通过上网或翻阅报刊杂志,或向身边的人请教等形式。

2.教师准备:多媒体课件、学生学案。

六、教学过程。