烃源岩的评价

- 格式:doc

- 大小:1.04 MB

- 文档页数:11

CHINA UNIVERSITY OF PETROLEUM 烃源岩综合评价报告班级姓名学号指导教师2015年10月25日前言通过对某坳陷背斜及西部斜坡进行钻探取样,得到的各探井S3顶面深度、泥岩厚度及各项地化指标数据(见表1-1)分析,所得各项结果如下:1、根据各探井数据及取样地化特征得到该坳陷S3暗色泥岩厚度、有机碳含量及镜质体反射率得到等值线分布平面图,再综合分析得到烃源岩综合评价图。

2、根据总烃/有机碳、“A”/有机碳、饱和烃、镜质体反射率、OEP及地温与深度关系,得到该坳陷S3烃源岩演化剖面图,据此将烃源岩演化分为未成熟阶段、成熟阶段和高成熟阶段。

由各项结果可知,该地区有利烃源岩分布多集中在背斜的翼部且深度较深的坳陷部位,分布面积较广,有很好的油气勘探前景。

一、烃源岩的演化特征(一)烃源岩生油门限根据绘图烃源岩演化剖面图可以看出,总烃/有机碳、“A”/有机碳和饱和烃随深度有相同的变化趋势(见附图1),在深度1400—1900m有较大值,氯仿沥青“A”在1200m处开始大量增加,代表此时的烃源岩开始大量生油。

三者都在1600m处达到最大值。

据各井位镜质体反射率和地温数据拟合镜质体反射率—深度曲线和地温—深度曲线,从曲线上得出Ro=0.5时生油门限为54ºC,对应的深度为1200m,意味着埋深达到1200m时该烃源岩达到成熟开始生烃。

而从OEP曲线也可以看出,生油门限以上,其随深度加深而骤降,生油门限以下下降较缓慢。

在生油门限处OEP约为1.7,当烃源岩达到成熟阶段其值几乎都集中在1.2以下且幅度变化范围小,即奇数碳占优势,代表岩石中有机质向石油转化程度高,这也验证了前面所判断,此时烃源岩已经达到成熟。

(二)烃源岩演化阶段参照镜质体反射率曲线根据有机质成熟度将烃源岩演化分为三个阶段:未成熟阶段:深度<1200m,温度<54ºC,Ro<0.5;成熟阶段:深度1200m—2140m,温度54ºC--85ºC,0.5<Ro<1.2;高成熟阶段:深度>2140m,温度>85 ºC,Ro>1.2。

湖相烃源岩、煤系烃源岩评价标准湖相烃源岩有机质丰度分级评价标准(据黄第藩等,1990)烃源岩级别分布岩相烃源岩评价指标有机碳%氯仿沥青“A”%总烃含量×10-6产油潜量mg/g好烃源岩深湖-半深湖>1.0>0.1>500>6.0较好烃源岩半深湖-浅湖0.6-1.00.05-0.1200-500 2.0-6.0差烃源岩浅湖-滨湖相0.4-0.60.01-0.05100-2000.5-2.0⾮烃源岩河流相<0.4<0.01<100<0.5熟(Ro<0.6)湖相烃源岩有机质丰度分级评价标准(据王铁冠等,1995)烃源岩级别有机地球化学指标有机岩⽯学指标有机碳%沥青“A”%总烃含量×10-6产油潜量mg/g显微组分含量,%壳质组+腐泥组含量,%好烃源岩>1.4>0.1>500>6.0>4.0>2.5较好烃源岩0.8-1.40.05-0.1200-500 2.0-6.0 2.5-4.0 1.0-2.5差烃源岩0.5-0.80.01-0.05100-2000.5-2.0 1.0-2.50.5-1.0⾮烃源岩<0.5<0.01<100<0.5<1.0<0.5中国煤系泥岩有机质丰度评价标准(陈建平,1997)烃源岩级别烃源岩评价指标有机碳%氯仿沥青“A”%总烃含量%产油潜量mg/g很好烃源岩 3.0-6.0>1.2>0.7>20好烃源岩 3.0-6.00.6-1.20.3-0.7 6.0-20中等烃源岩 1.5-3.00.3-0.60.12-0.3 2.0-6.0差烃源岩0.75-1.50.15-0.30.05-0.120.5-2.0⾮烃源岩<0.75<0.15<0.05<0.5陆相烃源岩有机质丰度评价指标(SY/T 5735-1995)(现⽤标准)指标湖盆⽔体类型⾮⽣油岩⽣油岩类型差中等好最好TOC(wt%)淡⽔-半咸⽔<0.40.4~0.6>0.6~1.0>1.0~2.0>2.0咸⽔-超咸⽔<0.20.2~0.4>0.4~0.6>0.6~0.8>0.8“A”(wt%)<0.0150.015~0.050>0.050~0.100>0.100~0.200>0.200 HC(wt10-6)<100100~200>200~500>500~1000>1000 (S1+S2)(mg/g)<22~6>6~20>20注:表中评价指标适⽤于成熟度较低(Ro=0.5%~0.7%)烃源岩的评价,当热演化程度⾼时,由于油⽓⼤量排出以及排烃程度不同,导致上列有机质丰度指标失真,应进⾏恢复后评价或适当降低评价标准。

碳酸盐岩烃源岩评价标准碳酸盐岩烃源岩是油气勘探领域中的重要研究对象,其评价标准对于准确评估烃源岩的生烃潜力和指导油气勘探具有重要意义。

以下将详细介绍碳酸盐岩烃源岩的评价标准。

一、有机质丰度有机质丰度是评价烃源岩的最基础指标。

对于碳酸盐岩烃源岩,有机质丰度的高低直接决定了其生烃潜力的大小。

一般来说,有机质丰度越高,烃源岩的生烃潜力越大。

因此,在评价碳酸盐岩烃源岩时,需要重点关注其有机质丰度。

二、有机质类型有机质类型是评价烃源岩的另一个重要指标。

不同类型的有机质在热演化过程中生成的油气类型和数量存在差异。

对于碳酸盐岩烃源岩,常见的有机质类型包括Ⅰ型、Ⅱ型和Ⅲ型。

其中,Ⅰ型和Ⅱ型有机质以生油为主,而Ⅲ型有机质以生气为主。

因此,在评价碳酸盐岩烃源岩时,需要确定其有机质类型,以便更准确地预测其生成的油气类型和数量。

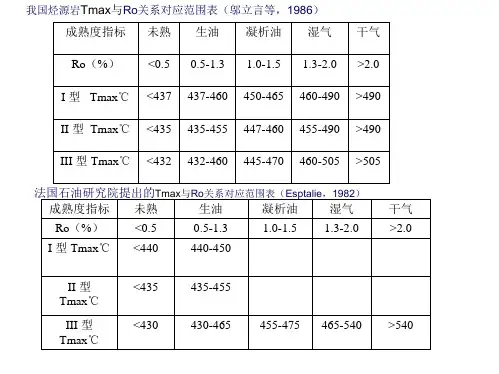

三、热演化程度热演化程度是评价烃源岩生烃潜力和油气生成阶段的重要指标。

对于碳酸盐岩烃源岩,热演化程度的高低直接决定了其生成的油气类型和数量。

一般来说,随着热演化程度的增加,烃源岩的生烃潜力逐渐降低,同时生成的油气类型和数量也发生变化。

因此,在评价碳酸盐岩烃源岩时,需要确定其热演化程度,以便更准确地预测其生成的油气类型和数量。

四、储集性能储集性能是评价烃源岩是否具有商业价值的重要指标。

对于碳酸盐岩烃源岩,储集性能的好坏直接决定了其是否能够成为有效的油气储层。

一般来说,储集性能好的烃源岩具有较大的孔隙度和渗透率,有利于油气的聚集和运移。

因此,在评价碳酸盐岩烃源岩时,需要重点关注其储集性能。

五、地质条件地质条件是评价烃源岩的另一个重要方面。

对于碳酸盐岩烃源岩,地质条件的好坏直接决定了其是否能够成为有效的油气藏。

一般来说,有利的地质条件包括良好的生储盖组合、有利的构造背景和适宜的保存条件等。

因此,在评价碳酸盐岩烃源岩时,需要综合考虑其地质条件。

综上所述,碳酸盐岩烃源岩的评价标准包括有机质丰度、有机质类型、热演化程度、储集性能和地质条件等方面。

第五节烃源岩及其地球化学研究

一、烃源岩的定义

烃源岩:指富含有机质能生成并提供工业数量石油的岩石。

如果只提供工业数量的天然气,称生气母岩或气源岩。

由生油岩组成的地层叫生油层。

在相同的地质背景下和一定的地史阶段中形成的生油岩与非生油岩的组合称为生油层系。

二、生油岩的岩石类型

泥质岩类:泥岩、页岩等;

碳酸盐岩类:泥灰岩、生物灰岩以及富含有机质的灰岩等。

泥岩和泥灰岩是石油原始物质大量赋存的场所。

特征:粒度细——小于0.05mm,颜色暗——黑、深灰、灰绿、灰褐色等,富含有机质,偶见原生油苗,常见分散黄铁矿等。

岩性特征是确定生油岩最简便、最直观的标志。

三、烃源岩的有机地球化学研究

(一)有机质丰度

1.有机碳:系指岩石中残留的有机碳,即岩石中有机碳链化合物的总称,以单位重量岩石中有机碳的重量百分数表示。

生油岩有机碳的下限:细粒页岩为0.4%;而碳酸盐岩可低至 0.3%,甚至 0.1%。

咸化环境形成的泥质生油岩可降低至 0.3%。

2.氯仿沥青“A”和总烃含量

可视为石油运移后残留下来的原石油,二者的含量同时反映了有机质向石油转化的程度。

氯仿沥青“A”下限值:0.0025%—0.003%;

总烃下限值:0.0005%—0.001%。

陆相生油层评价标准(胡见义、黄第藩,1991)

(二)有机质的类型 1、元素分析法

2、热解法

由J.Espitalie等发展了一种研究生油岩特征的热解方法,即生油岩分析仪,可以直接从岩样测出其中所含的吸附烃(S1)、干酪根热解烃(S2)和二氧化碳(S3)与水等含氧挥发物,以及相应的温度。

3、正构烷烃

从 C10~C40,主峰碳位置在 nC27、nC29和 nC31。

来源于海相的浮游植物和藻类的有机质气相色谱图上具有中等分子量的正构烷烃,主峰碳位置在 nC15和nC17,为单峰型。

如台湾新竹的上第三系原油为海相原油,南海北部湾下第三系原油为陆相原油。

若为混合来源的

有机质,正构烷烃会出现

前后两个峰,即为双峰

型,如美国犹英他盆地始

新统沉积物。

4. 甾萜烷

(三)有机质的成熟度

1、镜质体反射率法

2、孢粉和干酪根颜色法

未成熟阶段为浅黄至黄色;成熟阶段为褐黄至棕色;过成熟阶段为深棕色至黑色。

3、岩石热解法

4. 正烷烃

碳优势指数(CPI)和奇偶优势指数(OPE)。

随着有机质成熟度的增加,CPI值和 OEP值愈接近1,并趋于稳定。

5.甾族化合物

对于非环状体系,与手征碳原子连接的四个基团按质量大小依次为A、B、C、D,假定观测者位于质量最小的原子或原子团D的对面,A→B→C是顺时针方向排列时,则称为R 型,反时针方向排列时,称为S型。

生物体中单一的异构化变成两种热稳定性相似的异构体的混合物,如甾族形成在C-20位置上R型和S型异构体的混合物。

环状体系中就以α或β表示基团位置,当手征中心上的原子或原子团在环平面下边(即指向纸内)为α,用虚线表示,相反,在环平面上边(即指向纸外)为β,用实线表示。

两种构型一般具有不同的热稳定性,生物体中是低稳定型,地质体中是高稳定型,如藿烷的C-17和C-21位置上的H,由17β(H)21β(H)转化为17α(H)21β(H)。

随成熟度的增大,甾烷系列中表现出S构型向S和R构型混合演化,低稳定型的ββ型向稳定型的βα型演化,常用的指标有甾烷系列中的ααα-C2920S/20

(S+R)C

29甾烷和ββ-C

29

/(ββ+αα)-C

29

甾烷。

这些指标与沉积环境的关系

密切,只能在母质类型相同时使用。

(四)有机质的转化指标

采用氯仿沥青/有机碳、总烃/有机碳、总烃/氯仿沥青、饱和烃/芳烃、总烃/非烃等比值可以进一步了解有机质的转化率。