汉字与书画艺术

- 格式:doc

- 大小:24.00 KB

- 文档页数:5

书间的关系,面又认为书画发展的线索不同,两者不能混为一谈。

清代学者朱履贞认为书画混一的证据只是象形文字,到了隶、楷、行、草等书体,书法就脱离了绘画;而画家笔下的着色的花鸟、草虫、山水、人物,同书法完全是两回事。

于是,“画”字就分为两种读音,来表示不同的含义。

书法笔画的画,读入声;绘画的画,读去声,以免混淆。

20世纪汉语普通话的四声非常误人,因为它取消了入声。

对此,今天的学者引用古代的文献,就要十分小心。

不要以为书和画两个字靠在一起,书画同源与书画分流论文/彭 德都是书法与绘画的联称。

书画的联称,造成了一种狭隘的认识,认为画画离不开书法的笔墨。

其实这个问题在唐宋之际就已经解决,而当今的画坛还在就此争论,居然被视为2001年中国美术界的一件大事,就很离谱。

唐宋时期,即便在文人内部,也有种种淡化笔墨的做法。

比如张璪画画,用手抹绢;米芾画画,抛弃毛墨。

米氏父子把墨点当作造型语言,这使他们成为水墨语言符号化的开山之祖。

鲁迅曾经武断地声称,米点山水毫无用处。

他的判断很成问题。

米点山水,连复古派董其昌和四王等人也很推崇。

鲁迅如果因为反对四王而否定米芾,就是因人废言;如果的确看不到米点的价值而加抨击,就充当了水墨画书法式用笔的卫士。

书画同源的观念盛行于唐宋之际,正值中国文人画兴起之时。

文人的目标大抵在于当官,当官通常要经过科举考试,书法正是考试的内容之一,因而文人无不擅长书法。

作为业余性质的文人画家,为了有别于工匠画家,或者说为了避免同工匠画家比绘画技巧,于是在众口一词地贬低工匠画的同时,将文人擅长的书法式笔墨放在画事的首位。

文人画画,重笔法而轻形象,重墨色而轻颜色,强调写而不强调画,号称“墨戏”。

画史又始终是文人笔下的历史,自我表彰,相互标榜,在一千多年间形成声势和传统,进而形成中国绘画的重要特色。

是不是说传统的笔墨就没有作用呢?不是。

书画同源的立论对于中国画家具有无形的约束力。

一位画家如果不知道书法与绘画之间的裙带关系,或者书法功夫拙劣,在画坛很难有立足之地。

中国书法与绘画的关系人们常说的“书画同源”,可能是指汉字的产生是从“象形”发物的。

“象形者,画成其物,随体洁拙,日月是也”《说文解字》。

其实,这“源”,是指艺术创作中最本质的源。

远在还没有文字的时候,人类早就用绘画来表现与他们生活有密切关系的事物。

中国书法艺术形成晚于绘画。

然书与画二者是“异形而同品”。

也就是说:“字与画同出于笔,故皆曰写,写虽同而功实异也”(汤贻芬《画荃析览》)。

中国书画的创作方法、手段有着惊人的一致。

都以纸、笔、墨为工具材料,把运笔分为落笔、行笔、收笔三个阶段,都用中锋、偏锋、顺笔、逆笔、回笔等,以提、按、顿、挫、轻、重、缓、急来表现高、低、强、弱、俯、仰、争、让,追求干、湿、浓、淡、疏、密、虚、实等的变化,创作出具有神彩飞扬、气韵生动的作品为最终目标。

但中国书法赖以存在的文字,创造汉字的艺术造型为主,绘画以现实生活为源泉,创造物象为主。

前者是“书以言情,书为心画”,后者是“画以状物,画状物形”。

书画在基本作用上,有两种美感。

一是发于意志,曰气,代表气势的阳刚之美,一种是发于情感,曰韵,代表风韵的阴柔之美。

书画所表现的风格,是气和韵的流露。

绘画既有线条,又有形像和色彩(亦有不着色的)。

而书法只有抽象的线条。

所以,书法线条的气、韵表现比绘画更为强烈。

同时,书法与绘画又互相影响,互为补偿。

南齐的谢赫在《古画品录》中提出的绘画六法:气韵生动、骨法用笔、应物象形、随类赋彩、经营位置、传移模写。

除应物象形、尤其随类赋彩离书法较远外,余者也是书法创作的法则,清刘熙载说:“画山者必有主峰,为诸峰所拱向,作字者必有主笔,为余笔所拱向。

主笔有差,则余笔皆败,故善书者必争此笔”。

这是以画理来喻书理。

唐代张彦远在《历代名画记》中有这样的记载:有了王献之的一笔书,便有了陆探微(南朝时宋人)的一笔画。

南朝梁的张僧繇作画按东晋书法家卫夫人的《笔阵图》。

唐代画圣吴道子的用笔来自张旭的草书。

唐寅说:“工笔画如楷书,写意画如草隶”。

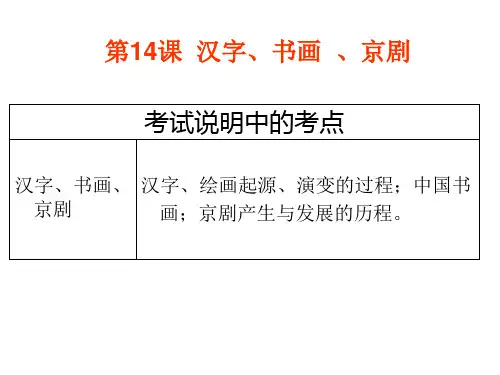

书画和戏曲艺术一、汉字与书法艺术1、汉字(1)起源六千多年前的图画文字(2)形成商朝形成完整体系(3)演变甲骨文——大篆——小篆——隶书——楷书(4)趋势由繁到简2、书法(1)阶段魏晋以前基本上是自发阶段,魏晋时期开始进入自觉阶段。

从此,书法的审美功能超过实用功能,自觉地创造书法美成为中华民族文化特色的一种艺术形式。

(2)书法的几种主要书体●楷书特点:笔画详备,结构严整,是规范化、标准化、楷模化的字体。

发展:①始于东汉。

②魏晋楷书有定鼎之功。

③唐代步入盛世,名家群起。

代表人物:魏晋有钟繇的《宣示表》和王羲之的《乐毅论》;初唐的欧阳询(欧体)、盛唐的颜真卿(颜体)、晚唐的柳公权(柳体);宋代黄庭坚、元代赵孟、明代文徵明、清代何绍基等。

●草书特点:笔画简约,钩连不断;线条流畅,任情纵性。

虽难于辨识,实用性不大,却有极高的审美价值。

发展:起源于汉初,成熟于东晋。

魏晋以来盛行不衰,名家辈出。

代表人物:东晋的王羲之、王献之,盛唐的张旭、怀素等。

●行书特点:兼具楷书的规矩和草书的放纵,是一种最活跃的字体。

既有审美价值,又有实用价值。

发展:经过东汉至西晋约两个多世纪的演变,书体完全成熟。

代表作:东晋王羲之的《兰亭序》;唐朝颜真卿的《祭侄文稿》;北宋苏轼的《黄州寒食诗帖》;元朝赵孟頫的《行书十札卷》、明朝文征明的《离骚》等。

二、笔墨丹青中国画1、远古的绘画艺术:彩陶画、岩画、壁画和地画。

其代表作是彩陶画《鹳鱼石斧图》。

2、战国的绘画:《人物驭龙图》和《人物龙凤图》是出土的战国楚国帛画。

战国时期是中国绘画艺术从萌芽走向成熟的关键阶段。

3、秦汉时期:绘画艺术有进一步发展。

绘画门类丰富,有壁画、帛画、木刻画、木版画、画像石、画像砖等。

代表作有在长沙马王堆出土的西汉彩绘帛画、河南洛阳东汉墓出土的《夫妇宴饮图》等。

4、魏晋南北朝时期:出现真正意义上的中国画(注重写意传神);并总结出许多精辟的绘画理论。

代表作是东晋顾恺之的《女史箴图》《洛神赋图》。

中国传统文化中的书法与绘画中国是一个历史悠久、文化底蕴深厚的国家,其传统文化涵盖了许多方面,其中书法与绘画可谓是其中最为典型、最为精华的代表。

自古以来,书画便被认为是人们情感与智慧的结晶,是中国文化中最具有艺术价值和审美价值的表现之一。

书法与绘画在中国文化中的重要性为什么说书法与绘画在中国文化中如此重要呢?首先,书画作为美术、文学与历史的结合,是中国文化的重要载体之一。

书法是汉字文化的特殊表现形式,它不仅是一种文字书写方式,也是一种艺术表现方式,充分体现了中国人的审美与文化特质。

绘画则是一种非语言性的艺术形式,有着无声胜有声的神奇力量,能够通过形式和色彩表现出多种主题和情感,激发人们的想象和情感共鸣。

其次,书法与绘画在中国文化中注重的是情感与灵魂的表达。

中国传统文化认为,艺术是心灵的表达,是人们对生命、自然和世界的理解和感受。

书法与绘画强调斧凿刻画、笔意淋漓,要求作品具有感性表达和精神上的内省,注重内在情感的表达,即所谓“山水有灵、物我皆忘”。

最后,书法与绘画是中国文化的重要表现形式,也是传承中华文化的重要途径。

书法与绘画是中国文化的重要组成部分,经历了两千多年的历史沉淀和传承,已经成为了中华文化的重要符号和标记。

无论是古代的碑帖、诗经画像,还是现代的山水画、花鸟画,都是中国文化的重要代表,展示着中国文化的独特魅力和多元性。

中国书法的发展历史中国书法的发展可以追溯到二千年前,自秦汉时期开始逐渐发展壮大。

在唐朝时期,书法艺术已达到了一个新的高峰,被世人公认为“盛世之下之书法也”。

唐代著名书法家怀素所写的勤勉二字,便是当时书法艺术的代表之作。

其“一字十八变,神彩流移,气派万千”的书法风格让人叹为观止,后世的书法家们也无不受到他的影响。

唐代的张旭更是书法家中的佼佼者,他的草书在书法史上占有着举足轻重的地位。

他认为“书法必须快乐自由,字不能太俗,抑不能太宛”。

他的书法作品多具长势、奔放自如的境界,为后人留下了不可磨灭的艺术印象。

高二历史汉字与书画试题1.书法是中国特有的一种传统艺术,绵延了几千年。

下列说法不正确的是( )A.楷书,变化最为丰富,最能表现书法的写意性B.东晋王羲之擅长行书,《兰亭序》被称为“天下第一行书”C.唐代颜真卿、柳公权推陈出新,分别创立了颜体和柳体D.小篆、隶书、草书、楷书、行书是中国书法的五种主要字体【答案】A【解析】本题主要考查学生对基础知识的准确理解与运用,解题时注意“不正确”等关键词,回顾已学知识可知楷书的特点是字形方正,规矩严整。

草书把中国书法的写意性发挥到极致,变化丰富,奔放跃动,最能表现和抒发书法家的感情,A项符合题意。

故选A。

【考点】古代中国的科学技术与文学艺术•汉字的起源演变和书画的发展•书法艺术2.如下图为南宋赵孟坚的《墨兰图》。

画中自题诗曰:“六月衡湘暑气蒸,幽香一喷冰人清。

曾将移入浙西种,一岁才发一两茎。

”诗中流露出作者借物抒怀、孤芳自赏、清高脱俗的情趣。

该画属于A.风俗画B.宫廷画C.文人画D.风情画【答案】C【解析】由“借物抒怀、孤芳自赏、清高脱俗的情趣”可以确定为文人画。

文人画的题材多为梅、兰、竹、菊、高山、渔隐之类,文人借描绘目之所及的自然景物写心灵感受,抒发他们内心当中或豪迈或抑郁的情绪。

因此选C。

【考点】古代中国科学技术和文学艺术·汉字的起源演变和书画的发展·古代的绘画。

3. 2012年北京诚轩秋季拍卖会钱币专场中,一枚正面刻着“下匕阝(qǔ)阳”,背面刻着“十七•两”的青铜古钱(见下图)以人民币368万元成交,一举刷新中国古钱拍卖价格的最高记录。

对其历史和艺术价值表述不正确的A.此币有助于了解先秦时代农耕文明B.此币有助于了解当时的青铜冶铸技术C.钱币文字有助于了解地区货币发展史D.币面文字的出现标志着汉字的成熟【答案】D【解析】本题主要考查学生对教材内容的识记能力。

商代的甲骨文已经是比较成熟的文字,而青铜古钱上的文字并不能说明汉字的成熟。

浅谈中国汉字文化与书法中国有句古话,字如其人。

书法作为汉字的一种艺术是中国独一无二的魅力。

羲献父子、颜筋柳骨、颠张醉素,使书法作为文人的技能登入大雅之堂,也早早地跻身“琴棋书画”四技的行列。

今日,锻炼书法已经是提高文化修养、修身养性的途径,甚至书法已然是国人礼仪的基本要素。

汉语不同于其他语言的根本存在特征在于其汉字(方块字)、单音节、多声调。

汉字不仅是汉语的书写符号世界,更是汉语文化的诗性本源。

在这个意义上可以说,汉字的诗意命名奥秘隐含着东方文化的多元神秘性和历史象征性。

汉字的字形本身就是艺术。

每一个汉字方方正正、筋骨扎实、结构严谨,但又易于个性的驾驭。

昔日象形的甲骨文早已中庸成了今天文件的文字,但汉字作为象形符号的表意功能始终未变。

然而更令人称道的是,每一个汉字似乎都有精巧的构图,恰当的比例,使这个符号被赋予了太多的艺术内涵。

当“京”字被抽象成一个奔跑的运动员形象之时,它的灵动,它的刚毅与柔美的融合打动了六十亿人。

当中国字被作为文身在欧美流行之时,这些符号,我们在乎的已不仅仅是它的含义。

汉字是最美的。

正因为有艺术的汉字才能有艺术的书法。

春秋战国时苍颉的文字已经被各国变换成了互不相象的异体。

战乱可以滋生一大批忧国忧民,奔走各国的纵横家,也可以滋生一大批一心想拯救社会、扶助国君的诸子,却无法使文人们琢磨如何改进他的字体。

即使老庄、钟子期余伯牙这类耳根清净者,也未必会放弃通行官方的大纂。

加之此时字都写在竹简或帛上,比起在纸上创作的游刃有余,是颇显困难的,但大纂从字体繁间来讲已经比甲骨文和祭祀器皿上的金文已是很大进步。

汉字从这时候起,已经与绝对意义上的象形文字说再见。

这是由书写器具上的革新决定的。

我们必须承认字体和书法是逐渐发展起来的,每一次字体的出现,都是一定基础的成果,是衍变得到的。

一个朝代的历史条件通过对人的生活思维的影响来影响着字体的衍变速度。

我们可以翻一翻《尔雅》或是《说文解字》来找找汉字衍变的足迹。

浅论“书画同源”之说摘要:中华民族的书画有几千年的历史,“书画同源”是中国书画独有的精神与艺术载体,自从书与画相结合,中国画就发生了极大地变化,画作的意味变得更加抽象与厚重。

在对中国书法与绘画作品进行研究之后,可以发现两者之间的密切关联,它们的形与意是一脉相承、珠联璧合的。

但“源”其何处?“源”又为何?本文将引古及今,对此学说作一浅谈。

关键词:书画同源技法形与意“书画同源”这一说法古今相传,意为中国传统的书法和绘画两者相辅相成,关系密切,这一说法也成了中国艺术的基础理论,中国自古就有类似的论述。

“源”不仅仅只是指起源,即中书法与绘画与有着相同的起源,还包括书法与绘画笔墨表现形式的相近规律。

考古出土的战国帛书《楚帛书》中,已经出现了书与画相结合的形式。

早在唐代时期,画家张彦远,在其著录的《历代名画记•叙画之源流》中就有一段表述“书画同源”说,“颉有四目,仰观垂象。

因俪鸟龟之迹,遂定书字之形,造化不能藏其秘,故天雨粟;灵怪不能遁其形,故鬼夜哭。

是时也,书画同体而未分,象制肇始而犹略。

无以传其意,故有书;无以见其形,故有画。

”在其著作中提出“书画异名而同体”、“同源而异流”等说法。

但最早明确提出“书画同源”这一说法的,是元代大画家兼书法家赵孟頫。

他在一幅名为《枯木竹石图》的画中写道:“石如飞白木如籀,写竹还应八法通。

若也有人能会此,须知书画本来同。

”这成为了提出“书画同源”这一口号的始祖。

以书法诗词入画,是中国画在形式美中的重要开拓,是中国画笔墨技巧的显著特征。

在近现代一些知名的画家,有许多都是由书入画,最后在绘画中的造诣超越于书法,使这一说法的根据更加充分,更有不少知名画家支持此学说。

关于产生“书画同源”这一说法的原因,主要有以下几点:(一)汉字与绘画的起源具有相同之处图画在几千年前的原始社会就已出现,大量新石器时代的彩陶上绘制了几何纹饰、人物与动物的形象。

这些图像富有丰富的变化节奏,具有生动的趣味和天然质朴的美感,并与彩陶的器形和实际的需要完美结合。

作家杂志Writer Magazine2009No.10艺术空间书法在中国作为一个艺术门类的历史源远流长。

郭沫若先生在《青铜时代·周代彝铭进化观》一文中认为:“东周而后,书史之性质变而为文饰,如钟之铭多韵语,以规整之款式镂刻于器表,其字体亦多波磔而有意求工。

……凡此均于审美意识之下所施之文饰也,其效用与花纹同。

中国以文字为艺术品之习尚当自此始。

”李泽厚先生在其所著《美的历程》中亦认同此说,并进一步认为:“在早期,青铜饕餮和这些汉字符号(经常铸刻在不易为人所见的器物底部等处)都具有庄重的神圣含义,根本没考虑到审美,但到春秋战国,它作为审美对象的艺术特性便突出地独立地发展开来了。

与此并行,具有某种独立性质的艺术作品和审美意识也要到这时才真正出现。

”然而我们认为,对于表现形式的审美追求并不就等同于成为一种独立的造型艺术门类。

郭李两位先生所言的春秋战国时期汉字审美特点、价值虽得到承认,却仍仅作为一种器皿“饰纹”,同其它纹饰一样,铸造前的写刻只是为满足装饰的需要,是装饰行为的一个构成因素,虽然有了“刻意求工”的审美追求,但这种追求并没有脱离装饰性这一实用樊篱的禁锢。

作为一种独立的表达艺术的“书法”创作,仍处于萌芽状态,其自觉和成熟仍待在日后的不断发展中得到体认和确立。

“诚然,每一个民族都讲究文字书写的工拙,要求美观大方、准确地表达思想感情,但要使文字书写成为一种艺术,则只有汉字才能当之无愧。

”世界上所有文字的书写形式,作为人类创造性活动的产物,都可以因其所体现的某种审美韵律而被欣赏,从而成为装饰艺术的一个构成因素。

但只有书写过程与其应用性脱节,成为一种独立的自我蕴涵的审美创造活动,并与书写者生命体验的过程融合在一起,由其所体现出的生命张力引发观赏者的共鸣,才能作为一种独立的艺术形式而被承认、鉴赏。

在形体构造上,汉字的构形理念“仰则观象于天,俯则观法于地,视鸟兽之文,与地之宜,近取诸身,远取诸物”,“知分理之相别异”从而使“万品以察”。

汉字与书法艺术在世界各国的文字中,历经几千年还能传播下来,并发展成艺术形态的,只有汉字了。

根本原因在于:它是形、音、义统一的,以象形字为基础的文字符号,或者说表意符号。

中国的书法艺术开始于汉字的产生阶段,“声不能传于异地,留于异时,于是乎文字生。

文字者,所以为意与声之迹。

”因此,产生了文字。

中国书法艺术是汉字的艺术造型。

中国书法艺术是土生土长、地地道道的民族传统艺术。

有人说它是和绘画相通的,因为“书画同源”;有人说它和建筑相通,因为都要强调平衡和稳定;也有人说它和舞蹈相通,因为一个个字就像舞蹈家的舞姿那么优美;还有人说它具有诗美,因为它像诗歌一样很能够启发人的联想和想像;也有人说它具有音乐美,因为它和音乐一样,具有内在的节奏和韵律。

如果用一句话来概括就可以这么说:中国书法艺术就是汉字的艺术造型。

我们的汉字,从图画、符号到创造、定型,由古文大篆到小篆,由篆而隶、楷、行、草,各种形体逐渐形成。

在书写应用汉字的过程中,逐渐产生了世界各民族文字中独一的、可以独立门类的书法艺术。

下面就说说书法艺术的发展历程。

一、开创先河的秦代书法春秋战国时期,各国文字差异很大,是发展经济文化的一大障碍。

秦始皇统一国家后,臣相李斯主持统一全国文字,这在中国文化史上是一伟大功绩。

秦统一后的文字称为秦篆,又叫小篆,是在金文和石鼓文的基础上删繁就简而来。

著名书法家李斯主持整理出了小篆。

由李斯秦之小篆,篆法苛刻,书写不便,于是隶书出现了。

“隶书,篆之捷也”。

其目的就是为了书写方便。

隶书的出现是汉字书写的一大进步,是书法史上的一次革命,不但使汉字趋于方正楷模,而且在笔法上也突破了单一的中锋运笔,为以后各种书体流派奠定了基础。

二、求度追韵的东汉至南北朝书法艺术的繁荣期,是从东汉开始的。

汉代书法家可分为两类:一类是汉隶书家,以蔡邕为代表。

一类是草书家,以杜度、崔瑗、张芝为代表,张芝被后人称之为"草圣"。

最能代表汉代书法特色的,莫过于是碑刻和简牍上的书法。

汉字的起源演变和书画的发展

汉字的起源和演变

①起源——新石器时代的刻画符号

②成熟——商代甲骨文

③西周——“金文”、“籀文”

④秦朝----秦始皇统一文字:小篆;后出现“隶书”。

⑤理论——东汉许慎总结出“六书”理论,即:象声、指事、形声、会意、转注、假借。

⑥先后顺序---甲骨文、金文、小篆、隶书、行书、草书、楷书。

书法

①魏晋以前的自发阶段:秦小篆——汉隶。

②魏晋南北朝自觉阶段:条件——士人群体形成;笔墨纸张等文具的改进。

代表——“书圣”王羲之的行书“飘若浮云,矫若惊龙”,他所书《兰亭序》被誉为“天下第一行书”。

③隋唐达到新高峰:背景——隋唐一统,盛世气象。

成就——既有张旭、怀素狂放不羁的草书,也出现了欧阳询、颜真卿、柳公权等注

重规范法度的楷书,书法理论日益成熟。

④宋代书法艺术市民化:背景——宋代重文,市民阶层兴起,社会生活丰富多样。

特点——书法艺术出现各具情态的苏(轼)、黄(庭坚)、米(芾)、蔡(襄)

四大家。

他们追求个性,有意无法。

⑤明代书法艺术市民化加强:明代书法随着社会进一步平民化、世俗化,更加强个性化的创造。

中国画

⑴地位:是历史悠久的民族艺术形式

⑵分类:①以题材不同:分人物画、山水画、花鸟画三大画科。

②表现技法上:有工笔与写意、勾勒与没骨、设色与墨笔等区别。

③艺术风格上:分错彩镂金的工笔重彩画与讲究笔墨韵味、自然清新的水墨淡彩画两类。

书作为⽂字与画是同出⼀源的

“书画同源”“,书画⽤笔同法”,这是中国⽂⼈传统共识。

姜亮夫教授《中国古⽂字学》中指出:“整个汉字的精神,是从⼈出发的,⼀切从⼈眼的物质,⽿朵,存在可以看到听到触觉,味觉和嗅的头脑和双⼿⾆头和⿐⼦。

故表声以殸,以箫管,表闻以⽿,在电视⾼度表,下表低视⼒,画⼀个物也以与⼈所感受的⼤⼩轻重为判,⽜、⽺、虎以头,⼈所易知也,龙、凤最祥,⼈们将得到尊重。

总之,要看到⼈民的事情,从⼈的官能看事物。

”故以汉字为表现对象的书法艺术,其形象性和意象性即源于汉字的特点,以作为⼀个概念,建⽴了基于⽣命和创造精神,意,在同⼀时间。

唐张彦远《历代名画记叙画之源流》⽈“:周官教国⼦以六书,?三是⼈体的表情,在所谓的绘画,艺术,尚或有存焉。

”王维《为画⼈谢赐表》云“:卦由于画,画始⽣书。

”宋韩拙《⼭⽔纯全集序》谓:? “这本书则没有什么的形状,我不能在图⽚的发⾔反映反映。

存形莫善于画,载⾔莫善于书;书画异名,⽽⼀揆也。

?⼤阪市溪游清“”“字:撒谎记录 “书画本出⼀源。

昔圣⼈观河洛图书之象,始作⼋卦。

有虞⽒作绘作绣,以五彩彰施于五⾊;⽉球和属,长⼭,昆⾍星级稽其体制,多取象形。

书画源流,分⽽仍合。

”这些论述,是说书作为⽂字与画是同出⼀源的。

由于兰花美学,书法艺术书籍,则是秦汉以后之事,其同中国画之具有⽞禅背景的传统审美观亦是紧密相联系的。

汉字与书画艺术

[摘要]由汉字发展而来的中国书法,和汉字的组成、字型及书写的内容是密不可分的。

了解了书法与汉字的关系,就可以更好的掌握书法艺术的审美创作规律,书法艺术才有意义,才能真正体现出书法艺术的博大宏深和价值所在。

[关键词]汉字书法艺术线条字型内容情感

汉字是一种古老的文字,而由汉字发展来的中国书法,更是一种极为特殊的艺术,它是中国传统艺术中最简单最典雅而又最富有内涵的艺术,它是汉民族思想的载体,蕴藏着汉民族的审美意识、伦理思想、哲学思想。

人们欣赏一件优秀的书法作品时,无疑会得到美的享受,艺术的陶醉。

但是,一般的用毛笔将汉字书写出来并不是书法,只有当毛笔书写达到了一定的水平,也就是要具有独特的风格,气韵生动的点画,优美的字形,充满艺术美的内涵,才能称为书法。

当然,书写与书法之间,并没有一个十分明显的界线。

不过可以说:书写是学习书法的基础,而书法则是书写的提高和发展。

书法艺术将汉字的美无时无刻不表现的淋漓尽致,一个草书的“舞”字,就把那舞蹈者轻盈的舞步,飘舞的衣裙以及动态的舞姿表现的淋漓尽致。

然而为什么以汉字为基础的

书法能给人带来如此的审美愉悦呢?其根本原因就在于汉

字本身不但具有独特的形态美,进而还含有深层的文化意蕴。

书法之所以成为一门独特的艺术,我认为与汉字的组成、字型及书写的内容是密不可分的。

1汉字

汉字是一种以线条为基本组成部分的文字。

线条组合的丰富性和稳定性决定了汉字造型的灵活和稳定,不同的线条,不同的结合,就形成了不同的文字。

灵活之中显得稳重,对称之中表现和谐,汉字线条的这种独特的特征带给汉字的就是一种“骨”,这是一种从汉字本源所散发出来的“气”。

书法艺术的表现形式,就是由线条来完成的,而体现线条美的基本要素,则是要求线条富于变化。

而书法使用的书写工具是毛笔,以笔锋来说,柔软而富有弹性。

书写的轻重、疾快、强弱、顿挫、提按、正偏在纸上留下浓谈、干湿、刚柔、动静、方圆等各种千变万化的线条、它是具有生命力的线条、能够充分体现线条的和谐美和动态美。

中国的书法艺术是以线为生命之本的,汉字由点和线组合而成,具有高度抽象化的特质。

而“点”是线的浓缩,“线”亦是点的延长,“点”和“线”是一个事物的两个方面。

因而中国的书法艺术,又被称作线条的艺术。

古人曾说“学书贵能通变”,运笔中掌握提按、顿挫、徐疾和某些过渡性技巧,使线条呈现变化的主要方法,通过按笔可以达到“重若

崩云”,提笔又使线条“轻如蝉翼”、令人有种时隐时现的变化感和沉浮感,从而突出表现作品独特的美感。

隶书的参差俯仰,使其姿态飘逸,轻灵飞动、工整险峻。

楷书方正端庄,使其虚旷,简静,遒劲有力。

行书的错落有致,使其若天马行空,雷奔云集。

草书绵婉使转,使通篇郁郁苍苍,奇姿雄迈,无不体现线条的和谐美。

2字型

汉字的字型是以象形为基础的。

许慎在《说文解字》中解释象形字时说:“象形者,画成其物,随体诘?x,日月是也。

”也就是说,随着事物弯弯曲曲的样子把他勾画出来。

日;太阳的轮廓是圆的,而且高挂在天空,不断的发光发热,所以古人就把“日”简略成为一个圆形,中间一点。

月,画成一个弯弯的形状,因为古人看到的月亮在大多数时间都是弯的,所以古人将月亮画为轮弯月来表示。

汉字就是多用象征的手法把事物化繁为简,以最简单、平易、意象的艺术手法来完成人的思想。

书法的形体,由笔画、结构、章法三者组成。

笔画上,视其提按、顿挫、疾徐、粗细、浓谈、方圆等用笔自然,变化流畅;结构上视其疏密、错落、承转、争让、欹正等照应周到、匀称生动;章法上,视其大小、高低、宽窄、黑白、虚实等协调统一、行气贯通。

中国特有的方块汉字,为书法艺术创作提供了广阔的空间,写出来的字,既要符合规范法度,又要富于变化。

字体有长有扁、有疏有密、

有古朴有奇宕等等,字写得过于平正、则显得板滞拘瑾;结体过于险绝,又易涉怪迁俗。

所以应努力做到“平中寓险,险中求平、中宫收紧、左右挥洒、倚侧有正、曲中求直”,才能别有情趣,这样方可称为艺术。

人们追求的是真情流露、天趣盎然,符合于当今人们的审美情趣。

3内容情感

任何一门艺术,都是以表达感情,抒发性灵为特征的,书法也是如此,所以古代书法家有“书者,抒也”,“写字者,写心也”的说法,事实上书法家也常以书法明心迹,表哀乐,发精神,达意志。

书法家们借助抽象的点画,通过艺术加工,并熔进自己的感情,创作出具有情调的作品,从而引起欣赏者感情上的共鸣。

“书圣”王羲之说:“写乐毅则情多怫郁,书画赞则意涉瑰奇”。

他的书法作品就很能体现思想感情,他书写的《兰亭序》,是在“修契事”时“群贤毕至”“流畅曲水”“惠风和畅”的环境中创作出的,在书写上变化多姿、错落有致、飘逸潇洒,很能反映晋代士大夫的生活情趣,也很能体现作者豁达的气度。

又如:岳飞书写“还我河山”草书横幅,笔力峻峭挺拔,着墨酣畅淋漓,表达了他收复失地,直捣黄龙的决心和气吞山河,壮怀激烈的英姿。

颜真卿的《多宝塔碑》、《颜子家庙碑》等,则集中反映出他的端庄、厚重、雄壮的颜家气派。

大凡成功的书作,不单是形体秀美、清丽雄劲、峻拔、怡人眼目,更重要的是表现作者情怀志趣,作

者凭着与生俱来的审美意识,自然而然地力求使自己笔下的文字形态更有线条美、更和谐流畅、更变化多姿、更参差错落,使欣赏者心领神会,从中受到启迪和教益。

书法艺术的点画线条、字型结构、内容情感的气脉相承,使书法成为了一门独特的视觉造型艺术,人们欣赏一件优秀的书法作品时,就书法作品而言,笔画的轻重缓急、字形的大小变化、字形的结构、广窄、开合、伸缩、倚正以及自然的牵连飞渡等等的巧妙运用,都能使整幅作品有种自然的运笔节奏感,使欣赏者从中得到美的享受。

了解了书法与汉字的关系,就可以更好的掌握书法艺术的审美创作规律,书法艺术才有意义,才能真正体现出书法艺术的博大宏深和价值所在。