大学语文课程教案2020(第三讲)

- 格式:pdf

- 大小:64.91 KB

- 文档页数:1

大学语文教学教案一、教学内容本节课我们将学习《大学语文》教材第三章“诗歌的审美情怀”部分,具体内容包括:古代诗歌的韵律美、意象美、情感美以及现代诗歌的意境创造和语言特色。

通过学习,使学生了解中西方诗歌的艺术特点,感受诗歌的魅力,提高审美情趣。

二、教学目标1. 掌握古代诗歌和现代诗歌的基本审美特征,能够分析诗歌的韵律、意象、情感等要素。

2. 培养学生的文学鉴赏能力,提高审美素养,激发对诗歌的热爱。

3. 培养学生的创新思维和表达能力,学会运用诗歌表达自己的情感和观点。

三、教学难点与重点教学难点:诗歌的意象、情感分析,现代诗歌的意境创造。

教学重点:古代诗歌的韵律美、意象美,诗歌审美情趣的培养。

四、教具与学具准备教具:多媒体课件、黑板、粉笔。

学具:教材、笔记本、文具。

五、教学过程1. 导入新课利用多媒体展示一组美丽的自然风光图片,引导学生观察并说出自己的感受,进而引出诗歌的意象美。

2. 知识讲解(1)古代诗歌的韵律美:讲解古代诗歌的平仄、押韵等基本知识。

(2)古代诗歌的意象美:分析具体诗句中的意象,如“床前明月光,疑是地上霜”。

(3)古代诗歌的情感美:通过具体案例,分析诗歌中所表达的情感。

(4)现代诗歌的意境创造:讲解现代诗歌的意境创造手法,如象征、隐喻等。

3. 例题讲解选取一首古代诗歌和一首现代诗歌,分别进行韵律、意象、情感分析,讲解解题思路。

4. 随堂练习让学生尝试分析一首未学过的诗歌,巩固所学知识。

5. 课堂小结六、板书设计1. 《诗歌的审美情怀》2. 内容:古代诗歌:韵律美、意象美、情感美现代诗歌:意境创造、语言特色七、作业设计1. 作业题目:(1)分析《静夜思》的韵律、意象、情感。

(2)阅读一首现代诗歌,分析其意境创造和语言特色。

2. 答案:(1)《静夜思》:韵律美:五言绝句,平仄相间;意象美:床前明月光、疑是地上霜;情感美:表达了对家乡的思念之情。

(2)现代诗歌:以《乡愁》为例,运用象征、隐喻等手法,表达了诗人对故乡的思念和对时光流转的感慨。

大学大学语文教案一、教学内容本节课选自《大学语文》教材第三章“诗词鉴赏”部分,详细内容为唐代诗人杜甫的《春望》。

通过对本诗的深入分析,让学生了解杜甫的生平及其创作背景,掌握古典诗词的鉴赏方法。

二、教学目标1. 知识与技能:学生能够理解并背诵《春望》全诗,掌握诗中的生僻字词,了解杜甫的生平及其创作背景。

2. 过程与方法:通过分析《春望》,培养学生对古典诗词的鉴赏能力,学会运用诗歌鉴赏方法分析其他诗词作品。

3. 情感态度与价值观:感受诗人对国家和人民的关心与忧虑,激发学生的爱国情怀。

三、教学难点与重点1. 教学难点:诗中意境的把握,以及杜甫忧国忧民情怀的理解。

2. 教学重点:《春望》全诗的背诵、字词句的理解,以及诗词鉴赏方法的运用。

四、教具与学具准备1. 教具:多媒体课件、黑板、粉笔。

2. 学具:教材、笔记本、字典。

五、教学过程1. 导入:通过播放一首古风音乐,让学生闭上眼睛,感受春天的气息。

随后提问:“春天到来,你们觉得自然界中哪些事物最能体现春天的美?”引出本节课的主题。

2. 新课导入:介绍杜甫及其创作背景,引导学生关注诗人的生活经历对其创作的影响。

3. 诗词朗诵:让学生齐声朗诵《春望》,感受诗中的韵律美。

4. 诗词讲解:详细讲解诗中的生僻字词、句式特点,分析诗人的情感。

5. 课堂讨论:分组讨论,让学生分享对诗中意境和情感的理解。

6. 例题讲解:分析一道关于《春望》的鉴赏题,引导学生运用所学方法进行解答。

7. 随堂练习:让学生运用鉴赏方法,分析一首其他诗人的春天主题诗词。

六、板书设计1. 《春望》2. 内容:a. 杜甫生平及其创作背景b. 诗中生僻字词、句式特点c. 诗人的忧国忧民情怀d. 诗词鉴赏方法七、作业设计1. 作业题目:a. 背诵《春望》全诗。

b. 分析一首其他诗人的春天主题诗词,要求运用课堂所学的鉴赏方法。

2. 答案:a. 《春望》全诗及生僻字词解释。

八、课后反思及拓展延伸1. 反思:关注学生在课堂上的参与度,了解他们对诗词鉴赏方法的掌握情况。

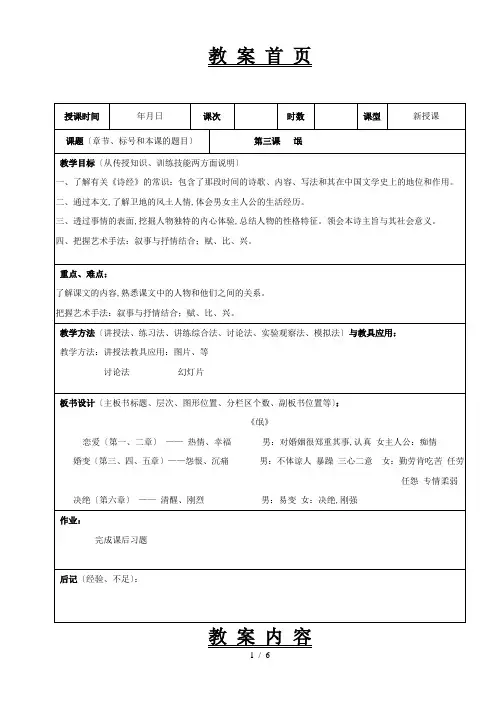

大学语文课程教案周次 3 课次 1 课时 3 授课方式讲授授课题目第一讲:绪论和《诗经》二首教学目的和要求通过本课的学习,使学生了解并学会欣赏先秦时期的优秀诗歌作品,尤其要求掌握《诗经》的表现手法、思想内容和艺术特征,要求学生能对作品进行正确的分析和理解,熟悉其中的经典篇目。

教学重点及难点教学重点:l、关于《诗经》的内容与艺术表现手法的介绍;2、对具体作品:《诗经·王风·黍离》与《诗经·小雅·采薇》二诗的欣赏与分析;3、《诗经》的艺术特色与地位。

教学难点:1、风、雅、颂、赋、比、兴的介绍与把握;2、《诗经》的主要特点。

教学基本内容一:学习《大学语文》的意义。

二:《诗经》前的古歌谣形态。

三:《诗经》。

1:关于《诗经》的概述。

2、《诗经》的主要内容。

(1)反映婚姻、爱情生活的。

(2)反映农民劳动的,其中包括阶级对立,揭露统治阶级对劳动人民的压迫与剥削的。

(3)战争徭役诗歌。

(4)周族史诗。

3、《诗经》的表现手法:“赋”、“比”、“兴”的艺术。

四:《诗经》重点篇目解析:1、《诗经·王风·黍离》的鉴赏与分析。

2、《诗经·小雅·采薇》的鉴赏与分析。

五:《诗经》的艺术成就和影响。

(一)、《诗经》的特色。

1、现实主义精神。

2、“赋比兴”的表现手法的创造。

3、纯朴优美的艺术语言。

(二)、《诗经》的地位。

教学方法及手段使用多媒体上课,以讲授为主,辅以讨论。

教学环节设计教学的具体实施步骤课外作业作业形式和要求:思考题、背诵、自学思考题: 1.《黍离》一诗,历来被尊为缅怀故国的代表作品,其特点是“不言兴亡而兴亡之意溢于言外”,对后世怀古诗歌的影响极大。

结合附录中的怀古诗词,谈一谈你对“寄言于外”这种表现手法的体会和看法。

2.《采薇》末章“昔我往矣,杨柳依依;今我来思,雨雪霏霏”被东晋谢玄推为《诗经》中最动人的千古名句,其道理何在?背诵:《黍离》和《采薇》。

课程名称:《大学语文》授课班级:XX级XX班授课教师:XX教学目标:1. 知识目标:掌握《大学语文》课程的基本内容,包括文学、文化、历史等方面的知识。

2. 能力目标:提高学生的阅读理解能力、写作能力和文学鉴赏能力。

3. 情感目标:培养学生对中华文化的热爱,增强民族自豪感。

教学重点:1. 文学作品的阅读与理解2. 文学作品的鉴赏与分析3. 写作技巧的培养教学难点:1. 文学作品的深度理解2. 写作中个性化表达与规范性的平衡教学准备:1. 教学课件2. 文学作品原著3. 相关背景资料教学过程:一、导入1. 介绍《大学语文》课程的意义和目的。

2. 引导学生了解课程的基本内容,激发学习兴趣。

二、课文讲解1. 选择一篇文学作品进行讲解,如《红楼梦》。

2. 分析作品的时代背景、作者生平、主要人物和情节。

3. 引导学生理解作品的主题思想和艺术特色。

三、阅读与讨论1. 学生自主阅读文学作品,提出自己的疑问和观点。

2. 教师组织学生进行讨论,分享阅读心得和感悟。

四、写作指导1. 讲解写作的基本技巧,如结构、语言、修辞等。

2. 以实际例子展示写作技巧的应用。

3. 学生进行写作练习,教师进行点评和指导。

五、总结与拓展1. 总结本节课的学习内容,强调重点和难点。

2. 拓展阅读范围,推荐相关文学作品和资料。

3. 安排课后作业,巩固所学知识。

教学评价:1. 课堂参与度:观察学生的课堂表现,评价其参与讨论和提问的积极性。

2. 写作能力:通过学生的写作练习,评价其写作技巧和表达能力的提升。

3. 阅读理解能力:通过学生的阅读笔记和讨论表现,评价其阅读理解能力的提高。

教学反思:1. 不断调整教学内容和方法,以适应学生的实际需求。

2. 关注学生的学习进度,及时发现问题并进行针对性指导。

3. 创设良好的课堂氛围,激发学生的学习兴趣和积极性。

教学课时:2课时备注:本教案可根据实际情况进行调整和补充。

《大学语文》教案第一章:诗歌鉴赏1.1 教学目标了解诗歌的基本概念和特点学会欣赏和分析诗歌的意象、情感和节奏掌握诗歌鉴赏的基本方法1.2 教学内容诗歌的定义和分类诗歌的语言特点和表达方式诗歌的意象创造和情感表达诗歌的节奏和韵律1.3 教学方法讲授诗歌的基本概念和特点分析经典诗歌的实例引导学生进行诗歌鉴赏实践1.4 教学评估课堂讨论和回答问题的参与度诗歌鉴赏练习的完成质量第二章:散文阅读2.1 教学目标了解散文的基本概念和特点学会分析和理解散文的主题和结构掌握散文阅读的基本方法2.2 教学内容散文的定义和分类散文的语言特点和表达方式散文的主题和结构分析散文的阅读方法和技巧2.3 教学方法讲授散文的基本概念和特点分析经典散文的实例引导学生进行散文阅读实践2.4 教学评估课堂讨论和回答问题的参与度散文阅读练习的完成质量第三章:小说欣赏3.1 教学目标了解小说的基本概念和特点学会分析和理解小说的情节、人物和主题掌握小说欣赏的基本方法3.2 教学内容小说的定义和分类小说的情节结构和人物塑造小说的主题和象征意义小说的阅读方法和技巧3.3 教学方法讲授小说的基本概念和特点分析经典小说的实例引导学生进行小说欣赏实践3.4 教学评估课堂讨论和回答问题的参与度小说欣赏练习的完成质量第四章:戏剧鉴赏4.1 教学目标了解戏剧的基本概念和特点学会分析和理解戏剧的情节、人物和主题掌握戏剧鉴赏的基本方法4.2 教学内容戏剧的定义和分类戏剧的情节结构和人物塑造戏剧的主题和象征意义戏剧的表演和舞台设计4.3 教学方法讲授戏剧的基本概念和特点分析经典戏剧的实例引导学生进行戏剧鉴赏实践4.4 教学评估课堂讨论和回答问题的参与度戏剧鉴赏练习的完成质量第五章:语文综合实践5.1 教学目标培养学生的语文综合运用能力学会运用语文知识进行写作和表达提高学生的语文综合素质5.2 教学内容语文综合实践的活动形式和主题选择写作技巧和表达能力的培养语文综合素质的评价标准5.3 教学方法讲授语文综合实践的基本概念和特点分析经典语文综合实践的实例引导学生进行语文综合实践5.4 教学评估课堂讨论和回答问题的参与度语文综合实践的完成质量第六章:古文翻译与解读6.1 教学目标掌握古文的基本语法和词汇学会古文翻译的方法和技巧能够独立翻译和解读古文文献6.2 教学内容古文的语言特点和语法结构古文翻译的原则和技巧经典古文文献的翻译和解读6.3 教学方法讲授古文的基本语法和词汇分析经典古文文献的翻译实例学生练习翻译和解读古文6.4 教学评估课堂讨论和回答问题的参与度古文翻译练习的完成质量第七章:现代文写作7.1 教学目标培养学生的写作兴趣和习惯学会运用现代文写作技巧提高学生的写作能力和创造力7.2 教学内容现代文写作的基本技巧和格式不同文体(如议论文、说明文、叙述文)的写作特点写作过程中的思维方法和创意表达7.3 教学方法讲授现代文写作的基本技巧和格式分析优秀现代文作品的写作特点学生进行写作练习和创意表达7.4 教学评估课堂讨论和回答问题的参与度学生写作练习的完成质量第八章:语文知识与传统文化8.1 教学目标了解语文知识与中国传统文化的关系掌握传统文化中的经典文学作品和作者学会运用语文知识传承和弘扬传统文化8.2 教学内容中国传统文化中的经典文学作品和作者传统文化中的诗歌、散文、小说、戏剧等文体的特点语文知识在传统文化传承中的作用8.3 教学方法讲授中国传统文化中的经典文学作品和作者分析传统文化作品的语文知识运用学生进行传统文化作品的阅读和鉴赏8.4 教学评估课堂讨论和回答问题的参与度传统文化作品阅读和鉴赏的完成质量第九章:语文思维与批判性阅读9.1 教学目标培养学生的语文思维能力和批判性思维学会分析和评价文本的观点和态度提高学生的语文综合素质和批判性阅读能力9.2 教学内容语文思维与批判性阅读的基本概念和方法分析文本的观点和态度的评价技巧经典批判性阅读实例和练习9.3 教学方法讲授语文思维与批判性阅读的基本概念和方法分析经典批判性阅读的实例学生进行批判性阅读练习和讨论9.4 教学评估课堂讨论和回答问题的参与度批判性阅读练习的完成质量第十章:期末总复习10.1 教学目标巩固和复习本学期的教学内容提高学生的综合语文能力和应对考试的能力检查学生对大学语文知识的掌握和应用能力10.2 教学内容本学期教学内容的复习和总结期末考试的题型和解题技巧经典考试题目的分析和解答10.3 教学方法复习和总结本学期的教学内容进行期末考试的模拟练习和解答分析经典考试题目的解答方法10.4 教学评估课堂讨论和回答问题的参与度期末考试模拟练习的完成质量重点解析本文档详细编写了一个《大学语文》教案,包含十个章节。

《大学大学语文教案》课件第一章:诗歌欣赏1.1 教学目标理解诗歌的基本概念和特点学会欣赏和分析诗歌的语言、形象和情感培养阅读和欣赏诗歌的兴趣1.2 教学内容诗歌的定义和特点诗歌的语言和形象诗歌的情感表达诗歌的欣赏方法1.3 教学步骤引入诗歌的概念和特点分析诗歌的语言和形象探讨诗歌的情感表达引导学生进行诗歌欣赏1.4 教学活动诗歌欣赏讨论诗歌朗读和解读诗歌创作练习1.5 教学评价学生参与讨论和解读的情况第二章:散文阅读2.1 教学目标理解散文的基本概念和特点学会分析和欣赏散文的语言和形象培养阅读和欣赏散文的兴趣2.2 教学内容散文的定义和特点散文的语言和形象散文的情感表达散文的欣赏方法2.3 教学步骤引入散文的概念和特点分析散文的语言和形象探讨散文的情感表达引导学生进行散文欣赏2.4 教学活动散文欣赏讨论散文朗读和解读散文创作练习2.5 教学评价学生参与讨论和解读的情况第三章:小说欣赏3.1 教学目标理解小说的基本概念和特点学会分析和欣赏小说的情节、人物和环境培养阅读和欣赏小说的兴趣3.2 教学内容小说的定义和特点小说的情节结构小说的人物塑造小说的环境描写小说的欣赏方法3.3 教学步骤引入小说的概念和特点分析小说的情节结构探讨小说的人物塑造引导学生进行小说欣赏3.4 教学活动小说欣赏讨论小说朗读和解读小说创作练习3.5 教学评价学生参与讨论和解读的情况学生小说创作的质量第四章:戏剧欣赏4.1 教学目标理解戏剧的基本概念和特点学会分析和欣赏戏剧的情节、人物和对话培养阅读和欣赏戏剧的兴趣4.2 教学内容戏剧的定义和特点戏剧的情节结构戏剧的人物塑造戏剧的对话艺术戏剧的欣赏方法4.3 教学步骤引入戏剧的概念和特点分析戏剧的情节结构探讨戏剧的人物塑造引导学生进行戏剧欣赏4.4 教学活动戏剧欣赏讨论戏剧朗读和解读戏剧创作练习学生参与讨论和解读的情况学生戏剧创作的质量第五章:文言文阅读5.1 教学目标理解文言文的基本概念和特点学会阅读和翻译文言文培养阅读和欣赏文言文的兴趣5.2 教学内容文言文的定义和特点文言文的语言和语法文言文的阅读和翻译方法文言文的欣赏方法5.3 教学步骤引入文言文的概念和特点分析文言文的语言和语法指导学生阅读和翻译文言文引导学生进行文言文欣赏5.4 教学活动文言文阅读和翻译练习文言文讨论和解读文言文创作练习学生参与讨论和解读的情况学生文言文阅读和翻译的质量第六章:现代文学作品分析6.1 教学目标掌握现代文学的主要流派和特点学会分析现代文学作品的主题和形式培养对现代文学的欣赏能力6.2 教学内容现代文学的主要流派及其代表作家现代文学作品的主题和形式分析现代文学作品的批评方法6.3 教学步骤介绍现代文学的主要流派及其代表作家分析现代文学作品的主题和形式通过案例分析,引导学生运用批评方法深入解读现代文学作品6.4 教学活动现代文学作品讨论现代文学作品朗读和解读现代文学作品的批评练习6.5 教学评价学生参与讨论和解读的情况学生文学作品的批评质量第七章:古代文学作品鉴赏7.1 教学目标理解古代文学的基本概念和特点学会鉴赏古代文学作品的语言、意象和风格培养阅读和欣赏古代文学作品的兴趣7.2 教学内容古代文学作品的定义和特点古代文学作品的语言艺术古代文学作品中意象的创造与运用古代文学作品的风格分析7.3 教学步骤引入古代文学作品的定义和特点分析古代文学作品的语言艺术探讨古代文学作品中意象的创造与运用引导学生鉴赏古代文学作品的风格7.4 教学活动古代文学作品鉴赏讨论古代文学作品朗读和解读古代文学作品的模仿创作练习7.5 教学评价学生参与讨论和解读的情况第八章:外国文学作品探讨8.1 教学目标理解外国文学的基本概念和特点学会探讨外国文学作品的文化背景和主题思想培养对外国文学的跨文化欣赏能力8.2 教学内容外国文学作品的定义和特点外国文学作品的文化背景分析外国文学作品的主题思想和形式特点外国文学作品的翻译和批评方法8.3 教学步骤引入外国文学作品的定义和特点分析外国文学作品的文化背景探讨外国文学作品的主题思想和形式特点引导学生运用翻译和批评方法阅读外国文学作品8.4 教学活动外国文学作品探讨讨论外国文学作品朗读和解读外国文学作品的翻译和批评练习8.5 教学评价学生参与讨论和解读的情况第九章:比较文学研究9.1 教学目标理解比较文学的基本概念和特点学会运用比较文学的方法研究文学作品培养对不同文化背景下文学作品的欣赏能力9.2 教学内容比较文学的定义和特点比较文学的研究方法比较文学研究的案例分析9.3 教学步骤介绍比较文学的定义和特点教授比较文学的研究方法通过案例分析,引导学生运用比较文学的方法研究文学作品9.4 教学活动比较文学研究讨论比较文学案例分析比较文学研究练习9.5 教学评价学生参与讨论和解读的情况学生比较文学研究的质量第十章:文学批评与写作10.1 教学目标理解文学批评的基本概念和特点培养批判性思维和文学鉴赏能力10.2 教学内容文学批评的定义和特点文学批评的写作步骤和方法文学批评的案例分析10.3 教学步骤介绍文学批评的定义和特点教授文学批评的写作步骤和方法10.4 教学活动文学批评写作讨论文学批评写作工作坊10.5 教学评价学生参与讨论和解读的情况学生文学批评文章的质量第十一章:现代诗歌创作11.1 教学目标理解现代诗歌的基本概念和特点学会创作现代诗歌的基本技巧培养创作现代诗歌的兴趣和能力11.2 教学内容现代诗歌的定义和特点现代诗歌的创作技巧现代诗歌的鉴赏和批评11.3 教学步骤介绍现代诗歌的定义和特点教授现代诗歌的创作技巧引导学生进行现代诗歌的创作和鉴赏11.4 教学活动现代诗歌创作讨论现代诗歌朗读和解读现代诗歌创作练习11.5 教学评价学生参与讨论和解读的情况学生现代诗歌创作的质量第十二章:现代散文写作12.1 教学目标理解现代散文的基本概念和特点学会写作现代散文的基本技巧培养写作现代散文的兴趣和能力12.2 教学内容现代散文的定义和特点现代散文的写作技巧现代散文的鉴赏和批评12.3 教学步骤介绍现代散文的定义和特点教授现代散文的写作技巧引导学生进行现代散文的写作和鉴赏12.4 教学活动现代散文写作讨论现代散文朗读和解读现代散文写作练习12.5 教学评价学生参与讨论和解读的情况学生现代散文写作的质量第十三章:现代小说创作13.1 教学目标理解现代小说的基本概念和特点学会创作现代小说的基本技巧培养创作现代小说的兴趣和能力13.2 教学内容现代小说的定义和特点现代小说的创作技巧现代小说的鉴赏和批评13.3 教学步骤介绍现代小说的定义和特点教授现代小说的创作技巧引导学生进行现代小说的创作和鉴赏13.4 教学活动现代小说创作讨论现代小说朗读和解读现代小说创作练习13.5 教学评价学生参与讨论和解读的情况学生现代小说创作的质量第十四章:现代戏剧创作14.1 教学目标理解现代戏剧的基本概念和特点学会创作现代戏剧的基本技巧培养创作现代戏剧的兴趣和能力14.2 教学内容现代戏剧的定义和特点现代戏剧的创作技巧现代戏剧的鉴赏和批评14.3 教学步骤介绍现代戏剧的定义和特点教授现代戏剧的创作技巧引导学生进行现代戏剧的创作和鉴赏14.4 教学活动现代戏剧创作讨论现代戏剧朗读和解读现代戏剧创作练习14.5 教学评价学生参与讨论和解读的情况学生现代戏剧创作的质量第十五章:文学综合实践15.1 教学目标综合运用所学文学知识和技巧培养文学作品的创新能力和批判性思维提升文学鉴赏和创作的综合素养15.2 教学内容文学综合实践的项目和目标文学综合实践的步骤和方法文学综合实践的评估和反思15.3 教学步骤介绍文学综合实践的项目和目标教授文学综合实践的步骤和方法引导学生进行文学综合实践并进行评估和反思15.4 教学活动文学综合实践讨论文学综合实践项目实施文学综合实践成果展示和评价15.5 教学评价学生参与讨论和实施的情况学生文学综合实践成果的质量学生对文学综合实践的评估和反思深度重点和难点解析重点:1. 诗歌、散文、小说、戏剧等不同文学体裁的定义、特点和欣赏方法。

《大学语文》教案全一、教学内容本节课选自《大学语文》教材第三章“诗词鉴赏”,详细内容为《将进酒·君不见》一诗。

该诗通过对人生哲理的吟咏,展现了诗人李白豪放不羁的个性和旷达的胸怀。

二、教学目标1. 理解并背诵《将进酒·君不见》全诗,掌握诗中的重点词汇和句式。

2. 领悟诗人李白的豪放诗风,分析其艺术特色。

3. 提高学生的文学鉴赏能力,激发他们对古典诗词的兴趣。

三、教学难点与重点教学难点:李白诗歌的艺术特色,如豪放、激情、意象等。

教学重点:诗中的重点词汇、句式及诗歌的整体理解。

四、教具与学具准备1. 教具:多媒体课件、黑板、粉笔。

2. 学具:教材、笔记本、文具。

五、教学过程1. 导入:通过播放一段有关李白的纪录片,让学生了解李白其人其事,激发他们对本节课的兴趣。

2. 诗词吟咏:带领学生朗读《将进酒·君不见》,感受诗中的韵律美,理解诗意。

3. 诗句解析:详细讲解诗中的重点词汇、句式,如“黄河之水天上来”、“奔流到海不复回”等。

4. 艺术特色分析:引导学生从豪放、激情、意象等方面分析李白诗歌的艺术特色。

5. 随堂练习:让学生仿写一首以“人生”为主题的古体诗,提高他们的创作能力。

6. 例题讲解:分析一道关于《将进酒·君不见》的鉴赏题,教授解题方法。

六、板书设计1. 课题:《将进酒·君不见》2. 诗人:李白3. 重点词汇:黄河、天上、奔流、不复回等。

4. 艺术特色:豪放、激情、意象等。

七、作业设计1. 作业题目:分析《将进酒·君不见》中的意象,并谈谈你对“人生得意须尽欢,莫使金樽空对月”这句诗的理解。

2. 答案要求:不少于300字,要求语言通顺,观点明确。

八、课后反思及拓展延伸1. 反思:本节课的教学效果,学生的参与度,以及教学过程中的不足之处。

2. 拓展延伸:推荐学生阅读李白的其他诗作,如《庐山谣》、《夜泊牛渚怀古》等,进一步了解李白的诗歌艺术。

同时,鼓励学生在课后参加诗词朗诵、创作等活动,提高自己的文学素养。

一、教案名称:《大学语文》教案二、课程性质与目标:2. 课程目标:通过本课程的学习,使学生掌握一定的语文基础知识,提高阅读理解、文学鉴赏、文字表达和批判性思维能力,培养具有人文素养和创新精神的现代人才。

三、教学内容与安排:1. 第一章:文学基础知识教学内容:文学的基本概念、文学体裁、文学批评与鉴赏方法等。

教学安排:讲解文学的基本概念,分析文学体裁的特点,教授文学批评与鉴赏方法,并进行相关练习。

2. 第二章:古代诗歌教学内容:古代诗歌的发展历程、主要流派、代表诗人及作品等。

教学安排:介绍古代诗歌的发展历程,分析主要流派的特点,讲解代表诗人的创作风格,欣赏经典诗作,并进行诗歌创作练习。

3. 第三章:现代散文教学内容:现代散文的定义、特点、主要流派、代表作家及作品等。

教学安排:阐述现代散文的定义和特点,介绍主要流派及其代表作家,分析经典散文作品的艺术特色,进行散文阅读和写作练习。

4. 第四章:小说欣赏教学内容:小说的基本概念、类型、结构、人物塑造、艺术手法等。

教学安排:讲解小说的基本概念和类型,分析小说的结构、人物塑造和艺术手法,欣赏经典小说作品,进行小说创作练习。

5. 第五章:戏剧文学教学内容:戏剧的基本概念、类型、结构、人物塑造、艺术手法等。

教学安排:介绍戏剧的基本概念和类型,分析戏剧的结构、人物塑造和艺术手法,欣赏经典戏剧作品,进行戏剧创作练习。

四、教学方法与手段:1. 教学方法:采用讲授、讨论、实践相结合的方法,激发学生的学习兴趣,培养学生的自主学习能力。

2. 教学手段:利用多媒体课件、文学作品选读、课堂讨论、小组合作等手段,丰富教学内容,提高教学质量。

五、课程评价与反馈:1. 课程评价:采取课堂表现、作业完成情况、文学作品鉴赏与批评、期末考试等多元化的评价方式,全面考察学生的学习效果。

2. 教学反馈:通过学生反馈、课堂讨论、教学检查等途径,及时了解学生的学习状况,调整教学内容和方法,提高教学质量。

大学语文课程教案第一章先秦文学教学目的与要求:了解先秦诗歌;熟悉并背诵《蒹葭》;掌握《蒹葭》的意境的朦胧美、《湘夫人》的浪漫主义特色、《秋水》的写作特色。

教学重点与难点:重点:先秦诗歌概述、《秋水》的写作特色难点:《蒹葭》的意境的朦胧美。

教学方法及手段:举例讲解多媒体讲解教学学时:4学时第一节先秦文学概述中华民族有着5000多年的文明史,文学也源远流长。

按照通常的文学史分期,秦代及其以前的文学统称为先秦文学。

在文字产生之前,文学以口头创作的形式出现,并且在流传的过程中不断地得到修改和加工,成为集体的创作。

神话和歌谣就是两种最古老的文学形式。

神话是“在人民幻想中经过不自觉的艺术方式所加工过的自然和社会形态”(马克思语),是远古时期的人类在幻想中做出的对自然界和社会现象具有艺术意味的描述和解释。

由于当时生产力水平低下,先民在自然力量面前无能为力,便在想像中把一切自然力加以形象化和人格化,按照自己心目中的英雄人物形象,创造了许多神的故事。

所以,尽管神话充满着幻想和虚构,但却深深植根在现实生活的土壤之中,而且充满着永恒的艺术魅力。

我国古代的神话是十分丰富的,但由于时代的久远,加上儒家的排斥和曲解,被记载和流传下来的较少,只在《山海经》、《穆天子传》、《天问》、《淮南子》等古籍中保存了一些零星的片断,如盘古开天地、鲧禹治水、后羿射日、夸父逐日等。

即使是这些片断的神话,也充分反映了我们的祖先要求改变现实的强烈的愿望、顽强的斗争精神和对自身的坚定信念,集中了他们在和自然界斗争时所积累的经验和智慧。

这些,不但成为我国古代文化和文学的最早源头,更影响到整个中华民族精神的形成。

古代歌谣主要保存在我国第一部诗歌总集《诗经》中。

《诗经》原来叫《诗》,编录了西周至春秋中叶大约500多年中创作和流传的民歌和文人的作品,共305篇,这些诗在当时都是可以合乐歌唱的。

它分风、雅、颂三个部分。

风是带有地方色彩的音乐,包括十五“国风”,有160篇;雅分“小雅”、“大雅”,是周王朝直接统治地区的音乐,共105篇;颂分周颂、商颂和鲁颂,是一种宗庙祭祀用的音乐,共40篇。

氓《诗经》学习目标语言知识:读懂文意,辨识、说明文中出现的文言实词、虚词、句式在特定的语言环境中的含义和用法。

文学知识:了解《诗经》的内容、精华所在、表现形式的特点及基本艺术手法;识记这是一首选自《诗经卫风》的叙事诗、“弃妇诗”;课文阅读分析:理请这首诗的基本情节和叙事层次;概括这首诗的主旨;分别概括女主人公和“氓”的性格特征;理解这首诗塑造人物形象所用的对比手法,联系课文有关诗句进行分析;指出这首诗中运用“赋”、“比”、“兴”的语句,分别说明其表达作用。

关于《诗经》1 《诗经》是我国最早的一部诗歌总集,包括从西周初年(约公元前11世纪)至春秋中叶(约前6世纪)大约500年间的305篇作品。

《诗经》原称《诗》或《诗三百》,后被儒家尊为经典,故称《诗经》。

《诗经》从内容上分“风”、“雅”、“颂”三个部分。

“风”又称“国风”,是地方乐曲,有十五国风,共160篇,其中大多上民歌。

“雅”分“大雅”和“小雅”,是产生于王都附近的诗,大多为贵族、士大夫所作,共105篇。

“颂”有《周颂》、《鲁颂》、《商颂》,共40篇,是祭祀时的乐歌,计40篇。

《诗经》中十五国风的大部和小雅中一部分作品,都是普通劳动人民所作,比较真实,多方面地反映了中国古代社会的生活,是《诗经》中的精华所在。

关于《诗经》2 在表现形式上,《诗经》以四言为主,常用重章叠句,起着充分抒情达意的作用,有一种回旋跌宕的艺术效果。

赋、比、兴是《诗经》的基本艺术表现手法,对后世文学产生巨大影响。

赋,“敷陈其事而直言之”(朱熹语),即描写景物时用白描,叙事时直接陈述,抒情时直抒胸臆。

比,“以他物比此物也”(朱熹),即比喻和比拟。

兴,也叫起兴。

“先言他物,以引起所咏之辞。

”也就是由歌咏眼前景物从而联想咏及其他物。

一般用于诗歌开头,也可用于中间部分。

文体/背景 ? 《氓》是春秋时期卫国的一首民歌。

是叙事诗、四言诗、弃妇诗。

卫本是西周时代武王之康叔的封地,原先建都于河南朝歌一带(今河南淇县),紧傍淇水。

大学语文与应用写作课程教案

授课教师曹丹丹第3次授课题目中国古代诗歌(二)

教学时数2授课日期2020.3.10/3.12

教学目标

了解唐诗宋词的发展概况;明白唐宋诗体的有关知识;懂得如何鉴赏诗词,提高学生鉴赏古典诗词的能力和他们的文化品味。

教学重点古体诗与近体诗的区别;分析苏轼《临江仙》的思想内容和艺术特色。

教学难点诗律以及全面了解苏轼,并理解作者当时的心境。

教学方法与

手段讲授、多媒体教学、网络教学、讨论

教学基本内容1.唐诗宋词的发展概况;

2.唐诗宋词的有关知识;

3.苏轼所处的时代背景,政治主张。

4.本词所表达的意境以及生命体悟。

讨论、练习

与作业讨论苏轼的政治主张,性格特点,课下赏析苏轼在散文、诗、词、字、画等

各方面的成就。

课后总结及

教学反思。