蛛网膜下腔出血后脑血管痉挛原因及治疗新进展

- 格式:ppt

- 大小:172.50 KB

- 文档页数:12

尼莫地平不同给药途径防治蛛网膜下腔出血脑血管痉挛效果分析[摘要] 目的探讨尼莫地平不同给药途径防治蛛网膜下腔出血脑血管痉挛的临床效果。

方法选择40例蛛网膜下腔出血患者使用尼莫地平鞘内注射,并与40例使用静脉注射的蛛网膜下腔出血患者比较,比较两组患者治疗后发生的不良反应并统计治疗的临床效果。

结果鞘内组发生低血压、心率增快和头痛比率均为2.5%,静脉注射组发生低血压、心率增快和头痛比率为15.0%、17.5%和15.0%,鞘内注射组低血压、心率增快和头痛比率低于静脉注射组(p 0.05)。

1.2 方法所有患者均实施绝对卧床休息、限水脱水等降颅压处理、使用止血抗纤溶药物以及使用抗生素预防和控制感染等对症支持治疗。

鞘内组将尼莫地平(国药准字h20010437 浙江一新制药股份有限公司)20 mg鞘内注射,治疗中患者采取左侧胸膝卧位,选择l3~4行蛛网膜下腔穿刺,测定颅内压,在蛛网膜下腔内置入硬膜外导管3~4 cm,妥善固定后,连接三通导管行尼莫地平进行鞘内冲洗;静脉组则使用尼莫地平注射液40 mg加入5%葡萄糖注射液50 ml后静脉泵入根据患者的生命体征,如血压、心率等进行泵速的调节,比较两组患者治疗后发生的不良反应并统计治疗的临床效果。

1.3 统计学处理应用spss 13.0进行,组间率的比较采用χ2检验,p 0.05)。

见表1。

2.2 两组治疗后临床效果比较鞘内组发生颅内血管痉挛的比率仅为2.5%,显著低于静脉组的17.5%(p 0.05)。

见表2。

3 讨论脑血管痉挛最常见于动脉瘤破裂引起的蛛网膜下腔出血,20%~30%的蛛网膜下腔出血患者出现脑血管痉挛,引起迟发性缺血性损伤,可继发脑梗死,是蛛网膜下腔出血患者致死、致残的重要原因[2]。

尼莫地平作为第二代钙离子通道阻滞剂,能针对脑组织神经细胞不同类型的钙离子通道进行阻滞,影响细胞外钙离子的内流,达到消除和缓解颅内血管平滑肌痉挛收缩的作用,且其脂溶性较高,能很好地通过血-脑屏障,其对脑血管的作用比外周血管更明显[3]。

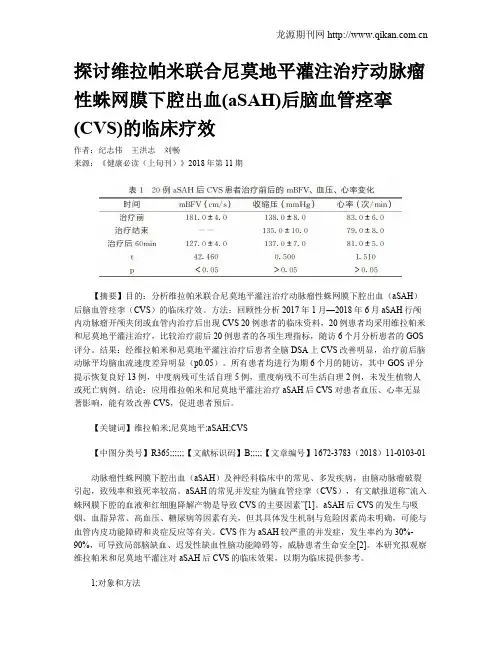

龙源期刊网 探讨维拉帕米联合尼莫地平灌注治疗动脉瘤性蛛网膜下腔出血(aSAH)后脑血管痉挛(CVS)的临床疗效作者:纪志伟王洪志刘畅来源:《健康必读(上旬刊)》2018年第11期【摘要】目的:分析维拉帕米联合尼莫地平灌注治疗动脉瘤性蛛网膜下腔出血(aSAH)后脑血管痉挛(CVS)的临床疗效。

方法:回顾性分析2017年1月—2018年6月aSAH行颅内动脉瘤开颅夹闭或血管内治疗后出现CVS 20例患者的临床资料,20例患者均采用维拉帕米和尼莫地平灌注治疗,比较治疗前后20例患者的各项生理指标,随访6个月分析患者的GOS 评分。

结果:经维拉帕米和尼莫地平灌注治疗后患者全脑DSA上CVS改善明显,治疗前后脑动脉平均脑血流速度差异明显(p0.05)。

所有患者均进行为期6个月的随访,其中GOS评分提示恢复良好13例,中度病残可生活自理5例,重度病残不可生活自理2例,未发生植物人或死亡病例。

结论:应用维拉帕米和尼莫地平灌注治疗aSAH后CVS对患者血压、心率无显著影响,能有效改善CVS,促进患者预后。

【关键词】维拉帕米;尼莫地平;aSAH;CVS【中图分类号】R365;;;;;;【文献标识码】B;;;;;【文章编号】1672-3783(2018)11-0103-01动脉瘤性蛛网膜下腔出血(aSAH)及神经科临床中的常见、多发疾病,由脑动脉瘤破裂引起,致残率和致死率较高。

aSAH的常见并发症为脑血管痉挛(CVS),有文献报道称“流入蛛网膜下腔的血液和红细胞降解产物是导致CVS的主要因素”[1]。

aSAH后CVS的发生与吸烟、血脂异常、高血压、糖尿病等因素有关,但其具体发生机制与危险因素尚未明确,可能与血管内皮功能障碍和炎症反应等有关。

CVS作为aSAH较严重的并发症,发生率约为30%-90%,可导致局部脑缺血、迟发性缺血性脑功能障碍等,威胁患者生命安全[2]。

本研究拟观察维拉帕米和尼莫地平灌注对aSAH后CVS的临床效果,以期为临床提供参考。

蛛网膜下腔出血脑血管痉挛血液流变学变化蛛网膜下腔出血(SAH)是指脑血管破裂导致血液流入蛛网膜下腔的一种病情。

蛛网膜下腔出血的发病率较高,且病死率也较高,给医生和患者带来了很大的困扰。

脑血管痉挛是蛛网膜下腔出血后最常见的并发症之一,其发生机制涉及到血管内皮细胞的功能损伤、细胞内钙离子浓度增高等多个方面,而血液的流变学变化也与脑血管痉挛的发生和发展密切相关。

本文将介绍蛛网膜下腔出血后脑血管痉挛的病理生理机制,以及血液流变学变化在其中的作用。

一、脑血管痉挛的病理生理机制1. 血管内皮细胞功能损伤在蛛网膜下腔出血后,血液进入蛛网膜下腔,使脑血管受到机械性刺激,血管内皮细胞受到损伤。

损伤的内皮细胞释放出大量的内皮素、血管紧张素和其它活性物质,从而引起血管收缩和痉挛。

内皮细胞损伤后细胞间隙增大,使得血管壁通透性增加,促进了痉挛的发生和发展。

2. 细胞内钙离子浓度增高蛛网膜下腔出血后,破裂的血管壁受到机械性破坏,导致了血管内膜的损伤,血管内膜下的弹性纤维和胶原纤维外露,引起血小板的粘附和聚集,形成血栓,使得血管腔径减小,促进了血管痉挛的发生。

二、蛛网膜下腔出血后血液流变学变化蛛网膜下腔出血后,血液的流变学性质发生了明显的改变,这些改变又与脑血管痉挛的发生和发展密切相关。

主要表现在血液黏稠度的增加、红细胞变形能力的降低、血小板活化和粘附能力的增强以及凝血系统的激活等方面。

1. 血液黏稠度的增加蛛网膜下腔出血后,血浆中大量的纤维蛋白原溶解,形成有色透明的纤维蛋白原聚集体,导致了血液高黏度状态的形成,使得血流阻力增加,影响了脑血流灌注。

2. 红细胞变形能力的降低在蛛网膜下腔出血后,红细胞受到了机械性的压迫,其细胞膜受到了损伤,导致红细胞变形能力下降,使得红细胞在微血管内无法顺利通过,从而影响了脑血流的灌注。

3. 血小板活化和粘附能力的增强4. 凝血系统的激活蛛网膜下腔出血后,损伤的血管内膜外露出大量的组织因子,激活了凝血系统,导致了血栓的形成,使得血管腔径减小,影响了脑血流的灌注。