1中国法制史概论

- 格式:pptx

- 大小:1.92 MB

- 文档页数:11

中国法制史导论.txt 精神失常的疯子不可怕,可怕的是精神正常的疯子!《中国法制史》导论中国法制史是研究中国历代法律制度产生、发展、实施、作用、特点、本质及其演变规律的学科,是法学工作者和史学工作者通力研究的专门学问,是全国法学院、系学生必修的基础课程,亦是立志攻读法学硕士和法律硕士人员的必考课目。

为学好中国法制史,我们应当事先明晓以下问题。

一、中国法制史学科的形成与发展中国是个重视历史的国家,从其产生之时起就十分重视各类历史的记载和研究,法制史也不例外。

最早记载中国法制内容的是夏、商、周:时期的古籍《尚书》。

最先使用“法制”一词的是春秋时期的史籍《左传》和《国语》。

①而且,自先秦到清朝,各代学者对当时法制和法制历史的研究始终没有中断,并编写出许多关于中国法制的史志和类书。

其中,最早最典型的当属《汉书·刑法志》。

从此点而论,中国法制史学科最迟形成于汉朝。

清朝末年至民国年间,研究中国法制史的学者又用较新的方法发掘并整理了一批中国法制史资料,撰写出许多中国法制史论著。

尽管这些论著,由于时代的影响和学者本身的局限性,而存有许多需要商讨之处,但其毕竟为中国法制史学科的创新奠定了基础。

新中国建立后,研究中国法制史的学者则运用马克思的辩证唯物主义和历史唯物主义的观点,认真探讨了中国四千余年的法制,撰写出许多新型的中国法制史论著,基本上揭示了中国历代法制的发展规律,为中国法制史学科的进一步发展做出了重要贡献。

二、中国法制史学科的研究范围中国法制史具有深广的研究范围和丰富的研究内容。

中国法制史正式开始于公元前21世纪的夏朝,其时间跨度可谓上下四千年。

中国法制史立足于中华民族生息、繁衍的中华辽阔国土,其地域跨度可谓方圆千万里。

中国法制史的资料浩如烟海,详尽细密,其内容可谓博大精深。

我们应从“纵”、“横”两个方面来认识和研究中国法制史。

从纵向而言,中国法制史包括四大类型和四小类型的法律制度。

所谓四大类型的法律制度是指:从夏代至春秋时期的奴隶制类型的法律制度;从战国至清朝道光二十年(公元 1840年的封建制类型的法律制度;从清末经中华民国北京政府至中华民国南京国民政府的半殖民地半封建类型的法律制度;从中华人民共和国建立后开始的社会主义类型的法律制度。

中国法制史第讲中国历代立法概况下课件(一)在中国的历史上,法律制度已经有了几千年的历史,中国法制史是一个话题,它记录了中国立法的发展历程和变革,以及一些具有里程碑意义的案例。

中国立法的发展是从夏时代开始的,其发展历程是非常困难的,充满了曲折,但它提供了一种很好的了解中国文化和政治发展的机会。

一、中国法制史的总体概述中国法制史可以分为五个时期:夏、商、周、秦、汉等历史时期。

夏朝是中国第一个王朝,在夏朝时期,人们已经开始依据一些规则行事,如‘孟夏之始’,又称‘立夏’,这是夏天的一个传统节气,在这个节气中,人们开展祭祀,和平时期打算或者订立城市的大小,并伴随着某些礼节的执行。

商朝时期,商朝王朝更加重视立法,创立了鲁国制度,制定了与商朝法律制度相关的一系列规定。

周朝时期,最重要的是成文大典——《周礼》,它详尽地阐述了周朝的政治和社会制度,并为未来的统治者提供了实用的指导材料。

在秦朝时期,严厉的中央集权和法律制度被逐渐建立起来。

封建社会之后,唐朝与宋朝也建立了完善的法律制度,例如《唐律疏议》和《宋朝律疏议》,它们分别是唐朝和宋朝的法律法规。

二、历代法律制度的特点中国的各个王朝都有自己的法律制度,每个王朝都有自己的特点。

在周朝时期,《周礼》规定了周朝的官制与军制。

在唐朝时期,《唐律疏议》强调了察举法律,严禁个人征收赋税,不得直接对Xing妓索赏等通行的恶劣风气进行修订,追求人民生存的公正和平等。

宋朝时期,制定了许多法律法规以保障商务自由、紧缩货币,实际上,宋多数塑造的院子以及科刑之制,也将为后世法制发展提供很好的参考。

三、中国法律制度的现代化进程中国的法律制度在过去几十年里得以现代化,现代法律制度设置非常完善,制定了大量新法,如《物权法》、《土地管理法》等,针对现代社会的发展,积极传递奋斗,现代法律制度既保护社会公正,维护有利于人民的法律权益,也提高国家的行政效率,同时满足我们穿越现时代的诉求。

总之,“中国历史上的法律制度是和中国的历史文化一样重要”的这一说法证实了中国法制史的重要性和独特性。

中国法制史概要一、古代法律体系的形成与发展在中国古代,法律体系的形成经历了漫长的历史过程。

最早的法律体系可以追溯到夏、商、周时期,当时的法律主要是以礼法为主。

礼法是基于传统习俗和道德规范而形成的一种法律体系,它的核心是以礼为准则,通过礼制来规范人们的行为。

随着社会的发展和国家的统一,法律体系逐渐完善。

春秋战国时期,各国法律开始有了一定的普遍性和稳定性。

这一时期的法律以《礼记》、《尚书》等典籍为基础,形成了一套相对统一的法律规范。

秦朝统一六国后,秦始皇颁布了《律令》,这是中国历史上第一部完整的法典。

《律令》以刑法为主,对犯罪行为进行了详细的规定,并规定了相应的刑罚。

这一时期的法律体系对后世产生了深远的影响。

二、封建社会的法律体系在封建社会,法律体系进一步得到了发展。

唐朝时期,颁布了《唐律疏议》,这是一部综合性的法律典籍,对社会各个方面的问题进行了详细规定。

唐律的制定,不仅为后来的法律体系提供了基础,也对世界法律史产生了重要影响。

宋朝时期,颁布了《宋律》,这是中国封建社会法律体系发展的顶峰之作。

《宋律》以刑法为核心,对犯罪行为进行了详细规定,并规定了相应的刑罚。

此外,《宋律》还对土地、财产、婚姻等方面的问题进行了细致的规定。

明清时期,法律体系得以进一步完善。

明朝制定了《大明律》,清朝制定了《大清律》。

这两部法典在内容上有所不同,但都对刑法和其他方面的问题进行了详细规定。

三、近现代法律体系的建立近代以来,中国法律体系经历了一系列的变革和发展。

19世纪末,中国开始接触西方法律,并逐渐引入了一些西方法律制度。

1903年,清政府颁布了《大清民律》,这是中国近代第一部以民法为主的法典。

此后,民法的发展逐渐成为中国法律体系的重要组成部分。

1949年,中华人民共和国成立,中国法律体系发生了根本性的变革。

新中国颁布了《中华人民共和国宪法》,确立了社会主义法律体系。

此后,中国陆续颁布了一系列法律法规,涉及经济、民事、刑事等各个领域。

2023中国法制史课件第1章•中国法制史的起源•中国法制史的发展•中国法制史的影响•中国法制史的特点目•中国法制史的未来录01中国法制史的起源氏族习惯是氏族成员在长期共同生活中形成的,具有强制性和习惯性的行为规范,贯穿于氏族成员生活的各个方面。

氏族习惯随着部落联盟的产生,出现了部落联盟习惯,其内容涉及联盟的组成、议事规则、军事行动、公共事务等。

部落联盟习惯原始社会的法律萌芽夏朝建立了中国历史上第一个国家政权,制定了中国第一部成文法,即《夏禹刑》。

夏商周的法律制度夏朝法律商朝继承了夏朝的法律制度,又有所发展,形成了以“天罚”思想为指导的刑法体系。

商朝法律周朝将礼与刑相结合,形成了“以德配天,明德慎罚”的法律思想,制定了《周礼》、《周律》等法律文献。

周朝法律春秋时期法律春秋时期各国开始制定成文法,如郑国制定《刑书》,晋国制定《范宣子刑书》。

战国时期法律战国时期各诸侯国纷纷立法,以强化中央集权和君主专制,如秦国的《秦律》,楚国的《楚律》等。

春秋战国的法律制度秦朝法律秦朝实行法家思想,推崇法治,制定了一系列严刑峻法,如《秦律》等。

汉朝法律汉朝沿袭秦朝法律制度,同时重视儒家思想,制定了《九章律》、《越宫律》等法律文献。

秦汉的法律制度02中国法制史的发展立法特点这一时期的立法工作具有明显的时代特点,如重视法典的编纂和法律的系统化,强调法律的实用性和政治性,注重维护封建等级制度和加强皇权等。

立法背景三国两晋南北朝时期,由于政治和经济的需要,各朝代的统治者都非常重视立法工作。

法律思想魏晋南北朝时期的法律思想具有鲜明的特点,如强调“礼法合一”,重视“以德治国”,提倡“公正至上”等。

魏晋南北朝的法律制度立法背景隋唐时期是中国历史上一个非常繁荣的时期,政治、经济和文化都得到了高度的发展。

立法特点隋唐时期的立法工作具有全面、系统、完整的特点,形成了以《唐律》为代表的法律体系,该法律体系包括了刑法、民法、行政法、诉讼法等内容,是中国法律史上的一部重要法典。

中国法制史导言中国法制史是指中国古代法律制度的发展历程。

中国拥有悠久的法制历史,起源可以追溯到殷商时期。

通过对中国法制史的研究,我们可以了解到古代社会的政治、经济和文化发展,在一定程度上也能够理解中国现代法律制度的形成和发展。

本文将介绍中国法制史的主要阶段和特点,并重点关注其中的几个重要时期。

第一阶段:古代法律制度的起源在古代中国,最早的法制可以追溯到商朝和周朝时期。

商朝的法律制度主要由君主制定和实施,而周朝则开始出现了“一法一制”的法律制度。

到了秦朝,统一的法律制度被确立,被称为“法家思想”的东西方法学思想差异逐渐明显。

第二阶段:封建时期的法律体系随着封建制度的建立,法律在中国社会中的地位进一步加强。

封建时期的法律体系主要包括君主制定的王法和地方官员制定的地方法规。

这一时期以“礼法制度”为主要特点,法律规定与社会传统习俗相结合,法律制度趋于稳定。

第三阶段:中国近代法制的形成进入近代时期,中国开始接触西方的法律制度,引入了一些西方法律的观念和制度。

这一时期的法制改革包括科举制的废除、现代行政法的产生以及刑法和民法的逐步完善。

同时,一些法律思想家开始提出一些关于法律与社会关系的理论,为中国法制的建设提供了理论基础。

第四阶段:新中国法制的建设1949年中华人民共和国成立后,新中国的法制建设进入了一个新阶段。

通过颁布宪法和一系列的法律法规,中国建立了社会主义法律制度,并逐渐完善了刑法、民法和行政法等核心领域的法律制度。

同时,中国也加入了国际法律体系,并积极参与国际法律事务。

结论中国法制史是中国古代法律制度发展的历史记录,它反映了古代社会的政治、经济和文化变迁。

通过研究中国法制史,我们可以更好地理解中国古代社会的特点和中国现代法律制度的演变。

在中国近代以及新中国的法制建设中,中国法制史也起到了重要的指导作用。

随着中国的不断发展,中国法制的完善和发展将继续进行,以适应社会的需要和法治建设的要求。

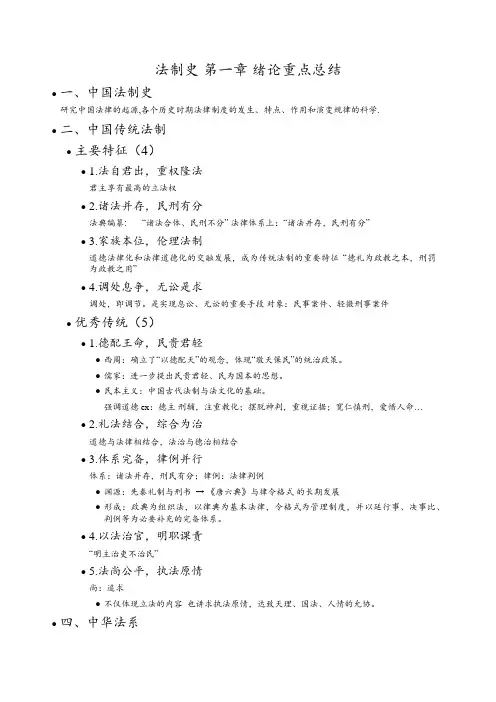

法制史第一章绪论重点总结●一、中国法制史研究中国法律的起源,各个历史时期法律制度的发生、特点、作用和演变规律的科学.●二、中国传统法制●主要特征(4)●1.法自君出,重权隆法君主享有最高的立法权●2.诸法并存,民刑有分法典编纂: “诸法合体、民刑不分” 法律体系上:“诸法并存,民刑有分”●3.家族本位,伦理法制道德法律化和法律道德化的交融发展,成为传统法制的重要特征“德礼为政教之本,刑罚为政教之用”●4.调处息争,无讼是求调处,即调节。

是实现息讼、无讼的重要手段对象:民事案件、轻微刑事案件●优秀传统(5)●1.德配王命,民贵君轻●西周:确立了“以德配天”的观念,体现“敬天保民”的统治政策。

●儒家:进一步提出民贵君轻、民为国本的思想。

●民本主义:中国古代法制与法文化的基础。

强调道德ex:德主刑辅,注重教化;摆脱神判,重视证据;宽仁慎刑,爱惜人命…●2.礼法结合,综合为治道德与法律相结合,法治与德治相结合●3.体系完备,律例并行体系:诸法并存,刑民有分;律例:法律判例●渊源:先秦礼制与刑书→ 《唐六典》与律令格式的长期发展●形成:政典为组织法,以律典为基本法律,令格式为管理制度,并以廷行事、决事比、判例等为必要补充的完备体系。

●4.以法治官,明职课责“明主治吏不治民”●5.法尚公平,执法原情尚:追求●不仅体现立法的内容也讲求执法原情,达致天理、国法、人情的允协。

●四、中华法系以唐律为甚(代表)●主要特点(4)①皇权至上;②维护宗法伦理;③引礼入法,法律不断儒家化;④以刑为主,诸法并存。

●解体:我国固有的中华法系在 19 世纪末 20 世纪初受到西方法文化的冲击和影响,进行大规模的修律,才开始逐步解体●五、创造性转化●中国古代主张“民惟邦本、政得其民,礼法合治、德主刑辅,为政之要莫先于得人、治国先治吏,为政以德、正己修身,居安思危、改易更化”等等,都给人们以重要启示。

●我们的任务:去芜存菁,激活传统法文化的优秀部分,使之创造性转化,为全面依法治国、坚持中国特色社会主义法治道路、建设新时代中国特色社会主义法治体系而服务。

中国法制史教案(总论部分)第一章:中国法制史概述1.1 课程介绍1.2 中国法制史的定义与研究意义1.3 中国法制史的研究方法与学科定位1.4 中国法制史的时间分期与特点第二章:夏商西周法制2.1 夏商西周社会与法制概况2.2 夏商西周的法律制度2.3 夏商西周的司法制度2.4 夏商西周法制的特点与影响第三章:春秋战国法制3.1 春秋战国社会变革与法制发展3.2 春秋战国的法律制度3.3 春秋战国司法制度的发展3.4 春秋战国法制的特点与影响第四章:秦汉法制4.1 秦汉社会与法制概况4.2 秦汉的法律制度4.3 秦汉司法制度的确立4.4 秦汉法制的特点与影响第五章:魏晋南北朝法制5.1 魏晋南北朝社会与法制概况5.2 魏晋南北朝的法律制度5.3 魏晋南北朝司法制度的变化5.4 魏晋南北朝法制的特点与影响第六章:隋唐法制6.1 隋唐社会与法制概况6.2 隋唐的法律制度6.3 隋唐司法制度的发展6.4 隋唐法制的特点与影响第七章:宋元法制7.1 宋元社会与法制概况7.2 宋元法律制度的特点7.3 宋元司法制度的变化7.4 宋元法制的特点与影响第八章:明清法制8.1 明清社会与法制概况8.2 明清的法律制度8.3 明清司法制度的确立8.4 明清法制的特点与影响第九章:清末民初法制变革9.1 清末社会与法制概况9.2 清末的法律制度改革9.3 民初的法律制度与实践9.4 清末民初法制变革的特点与影响第十章:中国法制史的现代启示10.1 中国法制史研究的现代价值10.2 中国法制史对现代法制的启示10.3 面向未来的中国法制史研究10.4 提高法制史教育质量的策略与方法重点和难点解析重点环节一:中国法制史的定义与研究意义解析:理解中国法制史的概念是学习的基础,深入探讨其研究意义对于启发学生对法制史学科的认识和兴趣至关重要。

重点环节二:中国法制史的研究方法与学科定位解析:研究方法的介绍对于培养学生科学的研究态度和方法论具有重要意义,明确学科定位有助于学生建立法制史与其他学科的关系。

中国法制史1. 引言中国法制史是研究中国历史中法律制度发展的学科,涵盖了自古至今的法律发展进程。

中国法制史的研究对于了解中国社会的演变、法律思想的形成和演进具有重要意义。

本文将从古代到现代,概述中国法制史的主要阶段和特点。

2. 古代法制在古代中国,法律制度的发展以传统礼制为基础,表现为封建王朝的统治法规。

最早的法律文献是商代的《负笈记》,但具体内容已不完整。

先秦时期,法律的制定逐渐形成专门的官署,如春秋时代的司寇、战国时期的御史台。

而《五服》、《十姓》等规定了社会秩序和刑法。

随着秦朝的统一,中国制定和实施了历史上第一部全国性的法典——《秦律》。

而汉代的《刑法》,对古代中国法制的发展具有里程碑的意义。

这些法律规定了刑罚的种类和程度,并对司法程序进行了错误审判的有效限制。

隋唐时期,中国法制进一步完善。

《隋律》对刑法进行了编纂和修订,并建立了更加完善的司法体系。

唐律则进一步完善刑法,并引入了租借法和变质法等新刑种。

3. 宋元明清法制宋代的法制继承了唐代的刑法,并进行了一些完善。

《宋律》是宋代最重要的法典,对刑使法、刑辞法等进行了详细规范。

到了元代,法律制度逐渐中国化。

明代的法制发展得更加完善,特别是明清时期的刑律和地方制度。

明代的法制改革主要表现为刑罚的改革和司法体系的建立。

明代的《大明律》和《大明邹书》规范了法律适用的范围和限制,并对司法程序进行了详细规定。

而清代,法律制度经历了一系列的改革和完善。

清代的《大清律例》被视为最重要的法典之一,对于清代社会的法律制度具有重要意义。

4. 近代法制随着近代中国的社会变革,法制也发生了根本性的变革。

1840年鸦片战争后,中国与西方国家的接触增多,法律制度开始接受西方法律观念和制度的影响。

清朝政府率先实施了改革开放,建立了近代翻译机构,并开始规划法制的现代化。

民国时期,西方法律制度逐渐被引入中国,对中国法制产生了深远影响。

例如,民国时期的《大同宪法》是中国历史上第一部以宪法名义公布的法律文件,标志着中国法制史上的一个新的里程碑。

中国法制史大纲中国法制史第一章中国法制史第一节西周至秦汉、魏晋时期的法制基本要求:了解:先秦法制主要内容、秦汉律的主要内容,这一时期的司法制度。

理解:法制思想、出礼人刑,秋冬行刑,八议、五服制罪。

熟悉:汉代亲亲得相首匿原则、春秋决狱,并能够分析借鉴。

考试内容:法制思想(以德配天明德慎罚德主刑辅) 先秦法制主要内容(出礼入刑五刑契约与婚姻继承法律铸刑书与铸刑鼎《法经》) 秦汉律的主要内容(罪名与刑罚文景席废肉刑亲亲得相首匿) 魏晋南北朝时期法典的发展变化(名例律八议五,眼制罪) 司法制度(大司寇五听三刺廷尉春秋决狱秋冬行刑)第二节唐宋至明清时期的法制基本要求:了解:永徽律疏,六赃,五刑,宋刑统与编敕、契约与婚姻继承法规,元代四等人制度,明律与明大诰,明清会典,罪名与刑罚,这一时期的司法制度。

理解:中华法系,十恶、保辜,立法思想与刑罚原则,清律与例。

熟悉:翻异别勘,审级管辖,会审,死刑复奏,并能够分析借鉴。

考试内容:永徽律疏与中华法系十恶六赃保辜五刑与刑罚原则(公罪与私罪自首与类推化外人) 宋刑统与编敕契约与婚姻继承法规元代四等人制度明律与明大诰清律与例罪名与刑罚(折杖法刺配凌迟奸党罪) 立法思想与刑罚原则(明刑弼教重其所重轻其所轻故杀与谋杀) 司法制度(大理寺刑部御史台与都察院提点刑狱司与提刑按察使司刑讯与仇嫌回避原则翻异别勘审级管辖廷杖与厂卫会审死刑复奏)第三节清末、民国时期的法制基本要求:了解:清末主要修律内容,清末司法体制的变化。

理解:清末“预备立宪”。

熟悉:这一时期的宪法性文件,并能够分析借鉴。

考试内容:清末“预备立宪”(《钦定宪法大纲》十九信条谘议局与资政院) 清末主要修律内容(《大清现行刑律》《大清新刑律》《大清商律草案》《大清民律草案》诉讼法律与法院编制法) 清末司法体制的变化(四级三审制领事裁判权会审公廨) 《中华民国临时约法》“天坛宪草”与“袁记约法” “贿选宪法” 《中华民国宪法(1947)》第一章、奴隶制法律制度一、夏朝、商朝(一)、中国国家与法起源中国国家与法起源于夏朝主要证据1) 夏启是中国历史上第一个凌驾于全社会之上的世袭专制帝王。