(完整版)新版马原第二章

- 格式:ppt

- 大小:5.14 MB

- 文档页数:62

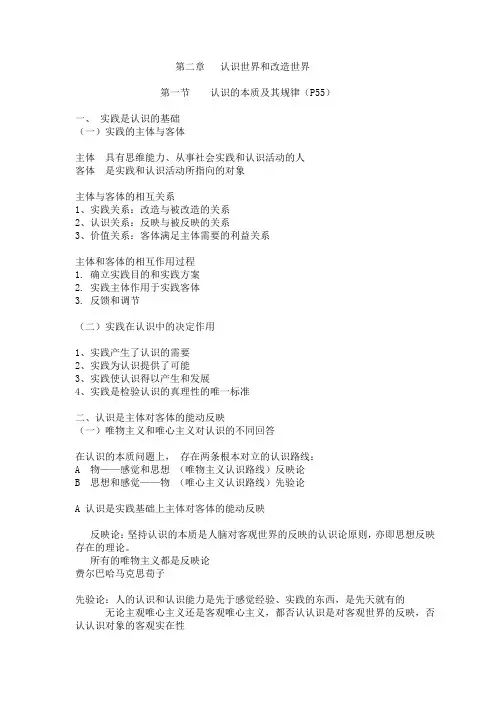

第二章认识世界和改造世界第一节认识的本质及其规律(P55)一、实践是认识的基础(一)实践的主体与客体主体具有思维能力、从事社会实践和认识活动的人客体是实践和认识活动所指向的对象主体与客体的相互关系1、实践关系:改造与被改造的关系2、认识关系:反映与被反映的关系3、价值关系:客体满足主体需要的利益关系主体和客体的相互作用过程1. 确立实践目的和实践方案2. 实践主体作用于实践客体3. 反馈和调节(二)实践在认识中的决定作用1、实践产生了认识的需要2、实践为认识提供了可能3、实践使认识得以产生和发展4、实践是检验认识的真理性的唯一标准二、认识是主体对客体的能动反映(一)唯物主义和唯心主义对认识的不同回答在认识的本质问题上,存在两条根本对立的认识路线:A 物——感觉和思想(唯物主义认识路线)反映论B 思想和感觉——物(唯心主义认识路线)先验论A 认识是实践基础上主体对客体的能动反映反映论:坚持认识的本质是人脑对客观世界的反映的认识论原则,亦即思想反映存在的理论。

所有的唯物主义都是反映论费尔巴哈马克思荀子先验论:人的认识和认识能力是先于感觉经验、实践的东西,是先天就有的无论主观唯心主义还是客观唯心主义,都否认认识是对客观世界的反映,否认认识对象的客观实在性王守仁贝克莱(二)辩证唯物主义和旧唯物主义对认识的不同回答旧唯物主义被动的反映论辩证唯物主义能动的反映论旧唯物主义反映论的缺陷1、旧唯物主义脱离实践考察认识2、旧唯物主义不了解认识的辩证性质马克思主义认识论是能动的反映论1、把实践引入认识论2、把辩证法运用于认识论3、同不可知论、唯心主义、旧唯物主义划清界限能动反映论被动反映论可知论不可知论反映论先验论三、认识运动的基本规律(一)从实践到认识实践-----感性认识---理性认识-----实践第一次飞跃第二次飞跃认识的两个阶段1.认识的初级阶段——感性认识(认识的起点)感性认识:是指人们在实践中通过感觉器官所获得的、关于事物外部联系和表面特征的认识形式感觉知觉表象特点直接具体感性认识的形式:感觉、知觉、表象感觉——对客观事物个别属性和特征的直接反映外部世界的直接联系知觉——对客观事物外部现象和外部联系的整体反映各种感觉的综合表象——主体对过去感觉与知觉到的客体的回忆和再现感性认识的最高形式感觉、知觉、表象感觉是客观事物作用于人的感官而引起的一种最简单的反映形式知觉是对事物表面现象和外部联系的综合反映表象是主体对过去感觉与知觉到的客体的回忆和再现2.认识的高级阶段——理性认识理性认识:是主体通过抽象思维对感性认识材料的抽象和概括而形成的关于事物本质和规律的认识形式概念判断推理特点间接抽象理性认识的形式:概念、判断、推理概念——对同类事物共同的、一般本质的反映判断——运用概念揭示事物之间以及事物与属性之间的联系推理——根据事物之间的联系,由已有判断推出新判断的思维形式感性认识和理性认识的辩证关系感性认识和理性认识相互依赖感性认识和理性认识相互渗透感性认识向理性认识的飞跃(二)从认识到实践1. 认识到实践的飞跃的必要性和重要性理性认识只有回到实践中才能得到检验和发展才能达到目的2. 实现从认识到实践飞跃的条件和途径用来指导实践的理论应当是正确的理论要同具体实践有机结合起来理论要为群众所掌握要有一定的物质技术条件3. 认识运动的不断反复和无限发展实践、认识、再实践、再认识,这种形式,循环往复以至无穷,而实践和认识之每循环的内容,都比较地进到了高一级的程度(认识发展的总规律)认识发展的总过程从实践到认识,在从认识到实践如此实践、认识、再实践、再认识,循环往复以至无穷,一步步深化和提高。

《马克思主义基本原理概论》第⼆章——电⼦书马克思主义基本原理概论——电⼦书第⼆章 认识的本质及其规律本章引⾔:认识是⼈类的⼀种求知活动,认识论就是把⼈类认识活动作为研究对象的理论。

⼈类的认识既包括求知的过程。

也包括求知的结果,即知识。

从古到今,存在着各式各样关于认识的理论,只有马克思主义哲学的认识论第⼀次科学地揭⽰了认识的本质和规律。

马克思主义哲学的产⽣是哲学发展史上的⾰命变⾰,它不仅科学地揭⽰了世界的本质及其普遍联系和运动发展的⼀般规律,⽽且在实践的基础上,把辩证法与认识论统⼀起来,把认识世界与改造世界统⼀起来,克服了旧唯物论认识论的直观性、机械性和形⽽上学性,创⽴了辩证唯物主义的能动的、⾰命的反映论。

在整个马克思主义哲学体系中,认识论是其重要的组成部分。

第⼀节 认识的产⽣及本质⽣活、实践的观点,应该是认识论的⾸要的和基本的观点。

——列宁⾃从地球上出现⼈,便有了⼈和外部世界的关系,这种关系包括两个⽅⾯:⼀是⼈改变外部世界,⼀是⼈认识外部世界。

⼈的认识活动与⼈的存在⼀样长久。

尽管如此,但对于什么是认识,认识是怎样产⽣的,什么是认识的本质及其发展规律?对于这些问题并不是轻易就能给出⼀个统⼀的、明确的答案。

千百年来,各家各派的哲学家们对此做了不间断的探索,然⽽并未使这个问题获得真正的解决。

马克思主义哲学以实践为基础,第⼀次科学地解决了这个问题。

马克思主义哲学正确地揭⽰了认识产⽣的客观过程,论述了实践对认识的决定性作⽤,分析了认识的主客体及其相互关系,从⽽深刻地揭⽰了认识的本质及其发展规律。

⼀、认识的产⽣认识是指⼈所特有的⼀种能⼒和活动。

同⼈是怎样产⽣的是⼀个⾮常复杂的问题⼀样,作为⼈所特有的认识能⼒的产⽣也是⼀个⾮常复杂的问题。

1、认识的产⽣是⼀个长期的历史过程认识是在劳动实践中产⽣的。

认识是⼈同外部世界的⼀种关系,这种关系随着⼈的劳动实践的产⽣⽽产⽣,随着劳动实践的发展⽽发展,从⼈类产⽣起⼀直到现在都是如此。

第二章认识的本质及其规律[教学目的]了解认识的本质、认识与实践的关系、实践的重要意义;把握真理的绝对性、相对性及其辩证关系。

[教学重点]1.认识与实践的关系2.认识的本质及发展规律3.真理及其检验标准4.真理的绝对性和相对性5.真理和价值的统一[教学难点]1.认识的本质2.真理的绝对性和相对性3.真理和价值的统一[教学手段] 讲授为主,讨论、多媒体为辅。

[教学时数] 9课时第一节认识的产生及本质一、实践是认识的基础在实践和认识的关系上,即中国传统哲学讲的知和行的关系上,不同的派别有不同的回答。

旧哲学都有缺欠,没有能够正确解释认识的本质。

马克思主义哲学把科学的实践观引入了认识论,认为实践是认识的基础。

正确揭示了认识的本质。

认为认识是在实践基础上的主体对客体的能动反映。

总之,实践论既要强调认识的唯物论性质或客观主义原则,又要强调认识的能动性或主体性原则,并把二者在实践的基础上统一起来。

而要了解认识的基础和来源,必须首先考察人类的实践活动。

在实践和认识的关系中,实践是认识的基础,它对认识起着决定作用。

实践对认识的决定作用主要表现在以下四个方面:1、实践是认识的来源。

这个认识论原理大家不易理解,因为大家根据自己经验会说,我的知识、认识来自于幼儿园、小学、中学的课堂,来源于书本。

这不错。

我们这里要问的问题主要不是你头脑中的知识直接是怎么来的,来自何处,而是问书本上的知识又是从哪里来的,也就是说知识最终是从哪里来的。

辩证唯物主义认为,从最终来源的意义上说,知识来源于实践。

书本肯定是在人学会实践之后才有的。

有人可能会说,知识最终来源于人头脑的思考活动,这也有道理。

这一类已经包含在实践中了。

因为实践是主客体的相互作用,已经把主体的思考活动包括于其中了。

“古人学问无遗力,少壮功夫老始成。

纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行。

”----陆游的《冬夜书示自律》“不登高山,不知天之高也;不临深溪,不知地之厚也。

”----荀子为什么说实践是认识的来源呢?(1)认识产生于实践的需要。