彝族简介 彝族有哪些支系主要分布在哪里

- 格式:docx

- 大小:4.77 KB

- 文档页数:2

彝族地理知识点总结彝族是中国的少数民族之一,主要分布在云南、四川、贵州等地,拥有悠久的历史和灿烂的文化。

彝族地理知识是了解和认识彝族的重要途径之一。

本文将对彝族的地理知识进行总结,包括彝族的地理分布、居住环境、经济特点、自然资源、气候等方面。

一、地理分布彝族主要分布在中国的云南、四川、贵州、湖北、云南的东南沿边,广西、安徽、湖南、甘肃、陕西、浙江、江西、广东、青海、贵州、宁夏等多个少数民族分布的地区。

其中,云南省是彝族人口最多的地区,约占全国彝族人口的80%以上。

云南的彝族主要分布在大理白族自治州、楚雄彝族自治州、红河哈尼族彝族自治州、文山壮族苗族自治州等地;四川的彝族主要分布在凉山彝族自治州、攀枝花、泸州、宜宾等地;贵州的彝族主要分布在黔东南苗族侗族自治州等地。

彝族分布区域地势起伏,山地地形较为复杂,河流纵横交错,气候多样,生态环境优美。

由于分布在高山峡谷之间,彝族地区保留了许多古老的传统文化和民族风情。

二、居住环境彝族地区山高坡陡、河流交错,属于地势复杂的地区,多为高山、山谷、峡谷、山坡地形。

地形复杂,海拔较高,气候多于温带季风气候,昼夜温差大。

彝族人民主要居住在高山峡谷之间,土地贫瘠,交通不便,因此彝族的居住环境比较艰苦。

但是,彝族人民生活勤劳,勇敢善战,他们在这个高山峡谷地区,克服重重困难,创造了美好的家园。

三、经济特点彝族地区资源丰富,主要以农业和畜牧业为主,同时也以原始林木、野生动植物资源十分丰富著称。

彝族人民主要从事农作物种植、林木采伐、畜牧业、手工业、矿产开发等行业。

彝族农业经济是以水稻、玉米、小麦、油料、青黄豆、甘蔗、水果和蔬菜为主要农作物的种植。

畜牧业主要以家禽、家畜为主,部分地区还有养殖蚕丝、猪等。

彝族地区的手工业非常发达,主要以编织、陶瓷、银饰、木雕、竹编等手工艺制品为主,具有独特的艺术风格,深受人们喜爱。

同时,彝族地区也以矿产资源丰富而闻名,主要有锑矿、铜矿、铝土矿、锂矿、钾盐等。

![[整理]彝族的文化及其保护](https://uimg.taocdn.com/cb94adbdd0f34693daef5ef7ba0d4a7302766cc0.webp)

彝族的文化及其保护彝族的文化及其保护一、彝族支系在生产力比较落后的历史阶段,彝族祖先为了生存、发展的需要而产生了分支。

大约几千年前,有了武、乍、糯、恒、布、慕的六个分支。

分别迁徙到云南、四川、贵州等地,经过长期了历史发展,形成比较多的彝族支系。

目前较大的几个支系是:阿细、撒尼、阿哲、罗婺、土苏、诺苏、聂苏、改苏、车苏、阿罗、阿扎、阿武、撒马、腊鲁、腊米、腊罗、里泼、葛泼、纳若等。

族主要的支系具体分布为:自称为诺苏颇、诺苏的彝族支系主要分布在四川省及云南省的宁蒗、华平、永胜等地区。

自称为纳苏颇、纳苏的彝族支系主要分布在云南省武定、禄劝、弥勒、昭通及贵州毕节地区。

自称为迷撒拨、纳罗拨的彝族支系主要分布在云南省巍山、云县、漾濞等地区。

自称为罗罗濮的彝族支系主要分别在云南省景东、云县、个旧、墨江、双柏等地区。

自称为颇罗、泼哇、昨柯的彝族支系主要分别分布在云南省文山、开远、砚山、马关、金平等地区。

自称为泼拉塔、图拉颇、腊鲁濮、阿鲁的彝族支系主要分布在云南省华坪、云县、普洱、新平、墨江等地区。

自称为撒尼濮、尼濮的彝族支系主要分布在云南省路南、泸西、弥勒、昆明市郊区等彝族地区。

自称为聂苏濮的彝族主要分布在云南省龙武、石屏、云龙、昌宁、双柏等彝族地区。

自称为黎颇的彝族支系主要分布在云南省凤庆、华坪、永胜等彝族地区。

自称为山苏、阿租的彝族支系主要分布在云南省武定、新平、元江、峨山等彝族地区。

自称为阿细濮的彝族支系主要分布在弥勒、路南等彝族地区。

自称为阿哲濮的彝族支系主要分布在云南省弥勒、易门、双柏等彝族地区。

自称为格濮、阿多拨的彝族支系主要分布在云南省泸西、弥勒、师宗、鹤庆等彝族地区。

自称为阿武、阿乌的彝族支系主要分布在云南省弥勒、元阳、西畴、金平等彝族地区。

自称为罗米的彝族支系主要分布在云南省凤庆、景东、墨江、普洱等彝族地区。

自称为密期的彝族支系主要分布在云南省武定、禄劝、弥勒、昆明等彝族地区。

自称为阿罗濮的彝族支系主要分布在云南省武定、师宗、陆良等彝族地区。

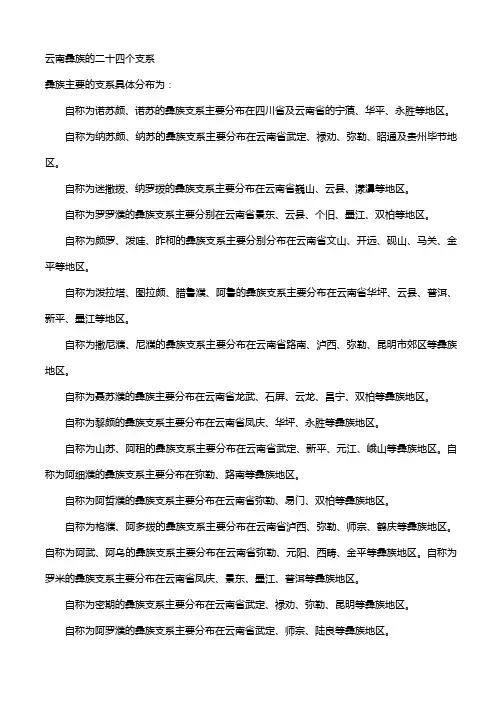

云南彝族的二十四个支系云南彝族的二十四个支系彝族主要的支系具体分布为:自称为诺苏颇、诺苏的彝族支系主要分布在四川省及云南省的宁蒗、华平、永胜等地区。

自称为纳苏颇、纳苏的彝族支系主要分布在云南省武定、禄劝、弥勒、昭通及贵州毕节地区。

自称为迷撒拨、纳罗拨的彝族支系主要分布在云南省巍山、云县、漾濞等地区。

自称为罗罗濮的彝族支系主要分别在云南省景东、云县、个旧、墨江、双柏等地区。

自称为颇罗、泼哇、昨柯的彝族支系主要分别分布在云南省文山、开远、砚山、马关、金平等地区。

自称为泼拉塔、图拉颇、腊鲁濮、阿鲁的彝族支系主要分布在云南省华坪、云县、普洱、新平、墨江等地区。

自称为撒尼濮、尼濮的彝族支系主要分布在云南省路南、泸西、弥勒、昆明市郊区等彝族地区。

自称为聂苏濮的彝族主要分布在云南省龙武、石屏、云龙、昌宁、双柏等彝族地区。

自称为黎颇的彝族支系主要分布在云南省凤庆、华坪、永胜等彝族地区。

自称为山苏、阿租的彝族支系主要分布在云南省武定、新平、元江、峨山等彝族地区。

自称为阿细濮的彝族支系主要分布在弥勒、路南等彝族地区。

自称为阿哲濮的彝族支系主要分布在云南省弥勒、易门、双柏等彝族地区。

自称为格濮、阿多拨的彝族支系主要分布在云南省泸西、弥勒、师宗、鹤庆等彝族地区。

自称为阿武、阿乌的彝族支系主要分布在云南省弥勒、元阳、西畴、金平等彝族地区。

自称为罗米的彝族支系主要分布在云南省凤庆、景东、墨江、普洱等彝族地区。

自称为密期的彝族支系主要分布在云南省武定、禄劝、弥勒、昆明等彝族地区。

自称为阿罗濮的彝族支系主要分布在云南省武定、师宗、陆良等彝族地区。

自称为他鲁苏、他谷苏的彝族支系主要分布在云南省永胜、华坪等彝族地区。

自称为拉武苏的彝族支系主要分布在云南省永胜县。

自称为撒摩都的彝族支系主要分布在云南省昆明郊区。

自称为他留、堂榔的彝族支系主要分布在云南省丽江地区。

自称为纳若的彝族支系主要分布在云南省永胜县。

自称为纳渣苏的彝族支系主要分布在云南省永胜县。

彝族介绍彝族名称来历和彝族主要分布在哪里

>彝族名称来历解放前,彝族被称为“倮倮”或“夷人”等多种称呼,解放初被称为“夷族”。

彝族原来自称“罗倮”,在彝语中“罗”(音)意思是虎,“倮”(音)意思是龙,以两种代表力量与神秘无畏的动物自称,意思是说彝族是勇敢和强大的民族,更多意义上反应了彝族人对自己民族的自豪感,但旧社会各民族之间缺乏交流,外人称彝族人为“倮倮族”有某些侮辱性。

解放以后,国务院开展对各个少数民族名称的确定工作,毛主席和周恩来在北京会见彝族代表研究讨论,在会议上提到以前彝族名称不统一,其中“夷族”、“倮倮族”都有侮辱性的意思,“夷族”也不好,因为夷原意是外族,大家认为新中国是由兄弟民族组成的大家庭,大家应该平等互爱,更不应该有夷内之分,“夷”不利于民族团结。

毛主席提出了把“夷”字改为“彝”字,他认为鼎彝是宫殿里放东西的,房子下面有“米”又有系,有吃有穿,代表日子富裕,大家听了很满意,一致表示赞成。

从此“彝族”就被正式定为彝族各支系的统一族称。

彝族主要分布在云南、四川、贵州、重庆三省市和广西壮族自治区的西北部。

此外,陕西、甘肃、西藏等省区也有零星的彝族人世居,人口大约800万。

在国外,彝族人主要居住在缅甸、越南、泰国、柬埔寨、印度、日本和阿富汗,人口大约80万。

彝族人以大分散、小聚居的形式,居住在北起大渡河流域,南到老挝国,东自乌江、西抵澜沧江的广阔地区。

主要聚居区有四川凉山彝族自治州,云南楚雄彝自治州,红河哈尼族彝族自治州,贵州毕节地区和六盘水地区。

其中云南彝族占彝族总人口的60%以上,云南的绝大部分地区

都有彝族分布,在楚雄彝族自治州、红河哈尼族彝族自治州和哀牢山区、滇西北小凉山一带比较集中。

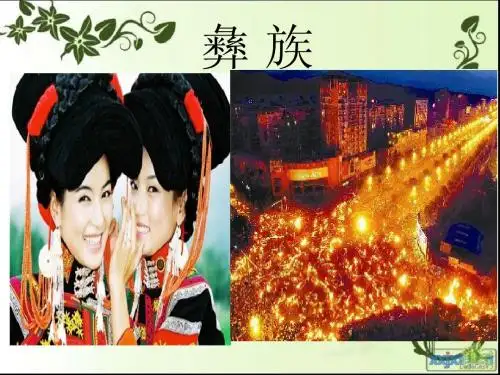

图解56个民族——彝族彝族是中国西南地区一个具有悠久历史的民族。

人口有6572173人。

主要分布在云南、四川、贵州三省及广西壮族自治区西北部,形成大分散,小聚居的特点。

彝族聚居地带群山耸立,河流纵横。

高山深谷中散布着许多湖泊和平坝(盆地),构成优美的自然景观。

彝族支系繁多,多数自称“诺苏”、“纳苏”、“聂苏”等。

新中国成立后,正式定名为彝族,受到广大彝族人民的接受和拥护。

彝族有自己的语言文字。

语言属汉藏语系藏缅语族彝语支,有6 种方言。

彝文是一种音节文字,至今使用。

用彝文记载的历史、文学、医药学等许多著作以及流传于民间的口头文学不仅数量多,而且内容丰富。

彝族还有自己的历法。

彝族音乐富有特色,舞蹈多与歌唱相伴。

传统工艺美术有漆绘、刺绣、银饰、雕刻、绘画等,颇富民族特色。

彝族主要从事农业,部分地区兼营牧业。

彝族蜡染剟花被面花腰装饰锥花鞋垫,先以双层白布为样,中间用厚布或笋叶隔开,选用五色彩线缝上花鸟虫鱼等图案,然后再用刀片将双层分开,精心修剪后,分别缝于硬布所做底板上即成。

彝族瓦板房的结构形式有:梁柱式(简单桁架);多柱落地式,一般多为三柱、五柱排架,穿斗木构架,这种形式称为“架”;特殊的“拱架式”,即利用杠杆平衡原理,多层出挑,加大室内跨度,减少室内支柱,既节约了木材又丰富了内部装饰,是彝族瓦板房中富有创造性的建筑特征之一。

彝族瓦板房的外墙一般不开窗,极少数开有小方洞的。

多有利用瓦板排列间缝和门采光,因此室内光线较暗。

以前瓦板房分布彝区各地,随着经济的发展瓦板房在淡出,目前仅在申果等高山地区有少量分布。

梅花乡拉尔村的瓦板房花包头撒尼是彝族的一个支系。

撒尼妇女的花包头,象传说中的阿诗玛一样,至今,仍是姑娘服饰重要组成部分。

花包头多为心灵手巧的姑娘亲手制成,长约3 米,宽约0 . 1 7 米,一条黑布作底,上面绣有数条彩色图纹,花色图纹的优劣,标志着姑娘的智慧和才能,也是青年择偶的一个标准。

因此,花包头的制作十分精致美丽。

彝族彝族,是中国具有悠久历史和古老文化的民族之一,是古羌人南下在长期发展过程中与西南土著部落不断融合而形成的民族。

彝族内部有“尼苏(崇尚黑色)”、“纳苏”、“罗武”、“米撒泼”、“撒尼”、“阿西”、“猡猡”等多种称谓,部分不同称谓代表不同支系,各个支系族群之间主要以方言和服饰区别。

彝族主要居住于中国西南地区,少数分布在越南、老挝等东南亚地区,总人口约776万人(2000年)。

中国大陆现有彝族7,765,858人(2000年人口普查),在官方承认的56个少数民族中占总人口的7.37%,为第七大少数民族。

中国彝族聚居区和人口主要分布于云南、四川和贵州三省,其余各省市区也均有散居分布。

彝族服饰,各地不尽相同。

凉山、黔西一带,男子通常穿黑色窄袖右斜襟上衣和多褶宽裤脚长裤,有的地区穿小裤脚长裤,并在头前部正中蓄小绺长发头帕,右方扎一钳形结。

妇女较多地保留民族特点,通常头上缠包头,有围腰和腰带;一些地方的妇女有穿长裙的习惯。

男女外出时身披擦尔瓦。

首饰有耳坠、手镯、戒指、领排花等,多用金银及玉石做成。

彝族生活中的主要食物大部分是玉米,次为荞麦、大米、土豆、小麦和燕麦等。

肉食主要有牛肉、猪肉、羊肉、鸡肉等,喜欢切成拳头大小煮食,汉族称之为“砣砣肉”。

大、小凉山及大部分彝族禁食狗肉,不食马肉及蛙蛇之类的肉。

彝族喜食酸、辣,嗜酒,有以酒待客的礼节。

酒为解决各类纠纷,结交朋友、婚丧嫁娶等各种场合中必不可少之物。

彝族的房屋结构有的地区和周围汉族相同,凉山彝族居民住房多用板顶、土墙;广西和云南东部彝区有形似“干栏”的住宅。

土掌房——彝族独特的民居建筑:彝族的“土掌房”与藏式石楼非常相似,一样的平顶,一样的厚实。

所不同的,是它的墙体以泥土为料,修建时使用夹板固定,填土夯实逐层加高后形成土墙(即所谓“干打垒”)。

平顶的制作也与石楼相似,也具备晒场的功能。

土掌房分布在滇中及滇东南一带。

这一带土质细腻,干湿适中,为土掌房的建造提供了大量方便易得的材料和条件。

云南彝族的二十四个支系彝族主要的支系具体分布为:自称为诺苏颇、诺苏的彝族支系主要分布在四川省及云南省的宁蒗、华平、永胜等地区。

自称为纳苏颇、纳苏的彝族支系主要分布在云南省武定、禄劝、弥勒、昭通及贵州毕节地区。

自称为迷撒拨、纳罗拨的彝族支系主要分布在云南省巍山、云县、漾濞等地区。

自称为罗罗濮的彝族支系主要分别在云南省景东、云县、个旧、墨江、双柏等地区。

自称为颇罗、泼哇、昨柯的彝族支系主要分别分布在云南省文山、开远、砚山、马关、金平等地区。

自称为泼拉塔、图拉颇、腊鲁濮、阿鲁的彝族支系主要分布在云南省华坪、云县、普洱、新平、墨江等地区。

自称为撒尼濮、尼濮的彝族支系主要分布在云南省路南、泸西、弥勒、昆明市郊区等彝族地区。

自称为聂苏濮的彝族主要分布在云南省龙武、石屏、云龙、昌宁、双柏等彝族地区。

自称为黎颇的彝族支系主要分布在云南省凤庆、华坪、永胜等彝族地区。

自称为山苏、阿租的彝族支系主要分布在云南省武定、新平、元江、峨山等彝族地区。

自称为阿细濮的彝族支系主要分布在弥勒、路南等彝族地区。

自称为阿哲濮的彝族支系主要分布在云南省弥勒、易门、双柏等彝族地区。

自称为格濮、阿多拨的彝族支系主要分布在云南省泸西、弥勒、师宗、鹤庆等彝族地区。

自称为阿武、阿乌的彝族支系主要分布在云南省弥勒、元阳、西畴、金平等彝族地区。

自称为罗米的彝族支系主要分布在云南省凤庆、景东、墨江、普洱等彝族地区。

自称为密期的彝族支系主要分布在云南省武定、禄劝、弥勒、昆明等彝族地区。

自称为阿罗濮的彝族支系主要分布在云南省武定、师宗、陆良等彝族地区。

自称为他鲁苏、他谷苏的彝族支系主要分布在云南省永胜、华坪等彝族地区。

自称为拉武苏的彝族支系主要分布在云南省永胜县。

自称为撒摩都的彝族支系主要分布在云南省昆明郊区。

自称为他留、堂榔的彝族支系主要分布在云南省丽江地区。

自称为纳若的彝族支系主要分布在云南省永胜县。

自称为纳渣苏的彝族支系主要分布在云南省永胜县。

自称为六浔薄的彝族支系主要分布在云南省永胜县。

中华各民族简介——彝族中华各民族简介——彝族彝族概况历史:彝族是中国西南地区一个具有悠久历史的民族。

支系繁多,多数自称“诺苏”、“纳苏”、“聂苏”等。

新中国成立后,正式定名为彝族。

人口:彝族人口现在约有838.6万人。

分布:主要分布在云南、四川、贵州三省及广西壮族自治区西北部,形成大分散,小聚居的特点。

经济:传统工艺美术有漆绘、刺绣、银饰、雕刻、绘画等。

彝族主要从事农业,畜牧业是副业,手工业生产也相当发达。

彝族风俗图腾:礼仪:民间素有“打羊”、“打牛”迎宾待客之习。

凡有客至,必杀先待客,并根据来客的身份、亲疏程度分别以牛、羊、猪、鸡等相待。

在杀牲之前,要把活牲牵到客前,请客人过目后宰杀,以表示对客人的敬重。

酒是敬客的见面礼,在凉山只要客人进屋,主人必先以酒敬客,然后再制作各种菜肴。

待客的饭菜以猪膘肥厚大为体面,吃饭中间,主妇要时时关注客人碗里的饭,未待客人吃光就要随时加添,以表示待客的至诚。

吃饭时,长辈坐上方,下辈依次围坐在两旁和下方,并为长辈添饭、挟菜、泡汤。

禁忌:饮食禁忌禁食狗、马、熊等动物的肉,因这些动物与人类同源出于雪;是雪的子孙;过年三天内禁忌新鲜蔬菜进屋,否则对祖先是最大的不敬;妇女忌食难产而死的家畜之肉;忌肉食露天进屋,否则鬼魂会附其上;禁过年七天内推磨,会使家境贫困;禁平日反向推磨,会给家庭带来灾难;忌推磨时磨心突断,俗信是鬼在作怪,磨出的粉不能食用;忌用餐后把汤匙扣于碗盆的边沿上,因这是给死人敬食的方式;等等。

诸上种种禁忌涉及到食物品类、饮食方式、食品制作、饮食主体,这些饮食禁忌习俗直接影响到彝族饮食文化结构。

婚俗:男女青年订婚之后,便要进行婚宴的准备。

婚宴多用猪、鸡肉,一般不用羊肉(丧事则用羊肉)。

滇南石屏彝族有在出嫁前邀集男女伙伴聚餐痛饮之习;滇西的彝族,凡娶亲嫁女,都要在庭院巾或坝子,用树枝搭棚,供客人饮酒、吸烟、吃饭、闲坐,民间把这种用枝搭的临时棚子称“青棚”。

食俗:大多数彝族习惯于日食三餐,以杂粮面、米为主食。

彝族简介

彝族,原称“夷族”,源于汉史记载中的“西南夷”,由自称不一、认同不一、来源不一的众多人群组成,经民族识别和归并后,统一称为“夷族”。

1956年,在毛泽东主席的倡议下,将“夷”改为“彝”,意为房子(彑)下面有“米”有“丝”、有吃有穿,象征兴旺发达,故把“夷族”改为“彝族”。

彝族是中国第六大少数民族,主要聚居在中国西南部的云南、四川、贵州三省,其余散居于中国其他省份及中国境外。

彝族有总人口约900多万,在中国有户籍登记的有871万4393人(2010年),在越南、老挝、缅甸、泰国等东南亚国家还有近百万。

聚居区和人口主要分布于彝族的语言属汉语系藏缅语族彝语群彝语支,有六种方言。

在中国有两大民族自治州,分别是云南省楚雄彝族自治州、四川省凉山彝族自治州。

彝族在中国境外也有少量分布,部分居住地还留存有少许指路经和古彝文。

越南的彝族支系被称为“倮倮族”,大多数属于说彝语南支的尼苏方言。

人口3307人(1999年),分布在河江、高平和老街等省。

中国的彝族内部包括多个分支,有尼苏(崇尚黑色)、纳苏(纳苏颇)、罗武、撒尼、阿西、猡猡、米撒泼等多种称谓,部分不同称谓代表不同支系,各个支系族群之间主要以方言和服饰区别。

彝族简介彝族,历史记载为“夷”,主要居住于中国西南地区,少数分布在越南、老挝等东南亚地区,总人口约871万人(2010年),在官方承认的55个少数民族中为第六大少数民族。

中国彝族聚居区和人口主要分布于云南、四川和贵州三省,其余各省市区也均有散居分布。

越南的彝族支系被称为“倮倮族”,人口3307人(1999年),为官方承认的54个民族之一,分布在河江、高平和老街等省。

缅甸、老挝、泰国等地亦有近百万彝族,部分居住地还留存有少许指路经和古彝文。

彝族内部有尼苏(崇尚黑色)、纳苏(纳苏颇)、罗武、撒尼、阿西、猡猡、米撒泼、等多种称谓,部分不同称谓代表不同支系,各个支系族群之间主要以方言和服饰区别。

彝族语言属缅彝语群彝语支,有六种方言。

越南的倮倮族大多数属于说彝语南部方言的尼苏人。

彝语原有一种表意文字,史称爨文,也有人认为它是音节文字,其中比较通用的有一千多个。

1975年的四川《彝文规范试行方案》确定了819个规范彝字,该方案1980年被国务院批准,在四川凉山彝族自治州推行。

彝族文化艺术源远流长,用彝文记载的历史、文学、医学、历法等著作中,拥有价值极高的珍贵文献。

风俗习惯“左脚舞”传说彝族左脚舞有1000多年历史,三月会已有近400年历史,早在康熙41年(1702年)就有左脚舞最早的文字记载。

传说很久很久以前,世间有一条恶龙,兴风作浪,造成洪水危害。

两位彝族青年阿里和阿罗勇敢地站出来,前去制服恶龙。

彝家人民在阿里和阿罗的带领下,一齐向恶龙开战,恶龙见势不妙,赶紧逃回龙潭。

人们抓住时机,把事先烧红的栗炭往潭里倒,倒满后又抬石头、挖泥土,把龙潭填平。

还怕夯压不紧恶龙翻身,就在上面燃起篝火,边唱边跳边跺脚,三天三夜恶龙终于死了。

为了庆祝胜利,彝家人用恶龙的头、皮、骨、筋制成月琴,聚到一起跳脚弹琴,口唱左脚调“阿里罗”以示纪念。

在绿汁镇的彝族聚居的者拉、龙格利等地,数百年来每到农历正月十六和三月二十七、二十八、二十九三天或有人家娶妻嫁女,夕阳西下之时,远远近近的彝族和其他民族群众不邀而到,弹起龙头弦子,男女和声或齐声唱起左脚调,手牵手、肩并肩,围成一个个几十乃至上百人的大圆圈,欢跳左脚舞。

彝族介绍文案彝族是中国少数民族之一,是华夏族群的重要组成部分。

彝族人口众多,分布广泛,主要分布在中国西南地区,包括云南、四川、贵州、广西、广东等省份。

彝族拥有悠久的历史和丰富的文化传统,是中国民族多样性的重要代表。

彝族的历史可以追溯到上古时期,在漫长的历史发展过程中,彝族和其他族群形成了各自独特的文化传统。

彝族的语言属于彝缅语系,有着丰富的方言和口头文学,是彝族文化传承的重要组成部分。

彝族信仰多元,崇尚自然、祖先和鬼神,其信仰体系和仪式活动与彝族的日常生活密不可分。

彝族是勤劳勇敢的民族,以农业为主要生产方式。

他们擅长耕作和养殖,利用陡峭的山地和沃土种植玉米、大麦、薯类等农作物,以及养殖牛、羊、猪等家畜。

彝族的农耕文化深深融入了他们的日常生活和传统节日,例如腊八节、纳西彝族的松年节等。

彝族有着丰富多彩的传统文化表现形式,其中最具代表性的是彝族传统服饰。

彝族男子常穿筒裙、蓝色上衣和紧身裤,而女子则喜欢穿彩色上衣、长裙和银饰。

这些传统服饰色彩鲜艳、图案繁复,彰显了彝族人民的美丽和智慧。

彝族还有着悠久的民间艺术传统,包括歌舞、音乐、绘画、雕刻等。

彝族的舞蹈以舞蹈动作优美、矫健而著称,常以农耕、狩猎、战争等为主题展现彝族人民的生活和情感。

彝族音乐以管弦乐为主,彝族团体舞蹈常伴随着鼓乐和唱歌,场面热烈、欢快。

彝族的绘画以花鸟、山水为题材,细腻华丽,富有装饰性。

彝族雕刻主要以木雕和石雕为主,作品形态各异,富有民族特色和艺术风格。

彝族人民热情好客,重视亲情和友情。

他们尊重长辈,注重家族观念和血缘关系。

彝族人还非常热爱运动和体育活动,尤其喜欢赛马、赛牦牛等传统竞技项目,这些活动也是他们丰富多样的传统节日和庆祝活动中的重要组成部分。

彝族享有中国政府的特殊保护和尊重,他们的文化传统得到全国性的重视和传承。

近年来,中国政府进一步加大对少数民族地区的发展和扶持力度,推动了彝族文化事业的繁荣和发展。

彝族是中国文化宝库中的一颗瑰宝,他们的传统文化、风俗习惯、语言等都值得我们深入了解和学习。

彝族民族概况彝族的起源彝族是我国具有悠久历史和古老文化的民族之一,有诺苏、纳苏、罗武、米撒泼、撒尼、阿西等不同自称。

主要分布在云南、四川、贵州三省和广西壮族自治区的西北部。

其分布形式是大分散,小聚居,主要聚居区有四川凉山彝族自治州,云南楚雄彝族自治州,红河哈尼族彝族自治州,贵州毕节地区和六盘水地区。

依据2000年第五次全国人口普查统计,彝族人口数为7762286。

彝语属汉藏语系藏缅语族彝语支,分为6个方言。

原有一种表意文字,史称囊文,也有人认为它是音节文字;1975年制定四川《彝文规范试行方案》,确定819个规范彝字,并开头在四川凉山彝族自治州推行使用。

彝族是古羌人南下在长期进展过程中与西南土著部落不断融合而形成的民族。

在六七千年前,居住在我国西北河湟地区的古羌人,开头向四周进展,其中有一支向祖国的西南方向游弋。

到3000多年前,这支向西南游弋的古羌人以民族部落为单位,在祖国的西南地区形成“六夷”、“七羌”、“九氐”,即史书中常消失的所谓“越嵩夷”、“青羌”、“侮”、“昆明”、“劳浸”、“靡莫”等部族。

当古羌人游弋到西南时,西南地区已有与其先后到达的两大古老族群——百濮族群了百越族群。

古羌人到西南后,他们了百濮、百越长期相处、相互融合,并汲取和百濮、百越的南方文化。

魏晋以后,昆明人与焚(濮)的融合进展为对僚人的融合。

汉至六朝,汉文史籍把云南东部、贵州西部、四川南部的主要居民称为叟人,有时则以叟、濮并列。

隋唐以来,彝族先民地区有乌蛮与白蛮的分化,乌蛮系由昆明部落进展而成,白蛮系以叟、濮为主体,并与其他民族融合而成。

彝族先民在长期形成与进展中,活动范围曾遍及今云南、四川、贵州三省腹心地带及广西的一部分,其核心地区应是三省毗连的广阔地区。

彝族历史上一个重要特征,是长时期保持着奴隶占有制度。

公元前2世纪的西汉及其以前,彝族先民社会已消失游牧部落与定居农业部落的分化。

东汉至魏晋时期,各彝族先民地区连续分化出一批叟帅、夷王,表明在制服濮人等部落的基础上,昆明部落已基本完成从原始部落向奴隶占有制度的过渡。

彝族

主要分布于川、滇、黔、桂四省区,彝族的民族区域自治地方数量最多,四川凉山彝族自治州是全国最大的彝族聚居区。

彝族有自己的语言和文字(中国最早的音节文字)。

彝语属汉藏语系,有六种方言。

经1957年整理的规范彝文,已正式使用。

以农业为主,畜牧业是主要的副业。

彝族流行多神崇拜,祭祀祖先。

祭祀称毕摩。

崇尚黑色。

主食主要有米、杂粮面等,喜吃坨坨肉、酸菜,喜欢饮转转酒。

忌吃蒜。

服饰各地风格不同,极具民族和地方特色。

主要节日是火把节-第一批国家非物质文化遗产名录——民间文学类的阿诗玛等。

火把节也是白、傈僳、纳西、哈尼、拉祜、基诺等民族的传统节日。

各地节期不一,一般在每年阴历六月二十四。

节期五至六天。

节前家家制松木火把,节日晚男女老少燃火把奔驰田间,绕行宅院。

身穿节日盛装的青年男女在篝火旁载歌载舞,尽情欢唱。

白天,杀猪宰羊,饮酒欢聚,并进行赛马、赛歌、斗牛、摔跤、射箭、拔河、荡秋千等活动。

小结:

分布:四川凉山最多考试用书

宗教:祭祀祖先、大乘佛教

节庆:彝族年、火把节(农历六月二十四)

饮食:“坨坨肉”、“转转酒”、酸菜

服饰:头顶留“天菩萨”

习俗:崇尚黑色“抢婚”

阿诗玛、火把节等被列入第一批国家非物质文化遗产名录禁忌:禁食狗、马、熊肉

忌讳摸男子“天菩萨”

文化:彝语属汉藏语系藏缅语族彝语支,有六种方言

彝文是我国最早的音节文字。

如对您有帮助,可购买打赏,谢谢彝族简介彝族有哪些支系主要分布在哪里

导语:彝族具有悠久的历史和古老文化,2000年第五次人口普查有776 23万人,总人口位居壮、满、回、苗、维吾尔、土家之后的第七位,主要分布在云南

彝族具有悠久的历史和古老文化,2000年第五次人口普查有776.23万人,总人口位居壮、满、回、苗、维吾尔、土家之后的第七位,主要分布在云南、四川、贵州三省和广西壮族自治区的西北部。

彝族人世代在云贵高原和康藏高原的东南部边缘地带的高山河谷间生产劳作,繁衍生息。

神奇秀美而广袤丰饶的土地江川养育了一代代彝族人,也孕育出彝族人悠远的历史和朴素而多彩的民族文化。

彝族支系繁多,多数自称“诺苏”、“纳苏”、“聂苏”等。

新中国成立后,正式定名为彝族,彝族有自己的语言文字,有6种方言;彝族有自己的历法;彝族音乐富有特色,舞蹈多与歌唱相伴;传统工艺美术有漆绘、刺绣、银饰、雕刻、绘画等,颇富民族特色;彝族人喜欢饮酒,席地而坐,围成一圈,递传酒杯,依次饮用,彝家历来好客,劝酒一片真诚。

火是彝族追求光明的象征。

在彝族地区,最隆重的节日是火把节,火把节多在农历六月二十四或二十五日举行,到夜晚,人们点上火把,火把行列从村头照到田野,人们围着熊熊燃烧的火堆,尽情歌舞,云南巍山的“打歌”,弥勒的“阿细跳月”,楚雄的“打跳”,石林的“大三弦”,红河的“罗作舞”,凉山的“朵洛荷”等欢快的集体舞在这天都会大展风采。

彝族的节日很多,除火把节、彝族年等重大节日外,各地有不同的节日,比如楚雄州大姚县昙华山一带的“插花节”别具一格。

人们把绚丽的马樱花戴在头上,插在门前,表达对抗暴除恶英雄咪依鲁的赞美。

在马樱花盛开的时节,当地彝族人民唱歌踏脚,尽情欢乐,庆祝幸福

生活常识分享。