风是怎样形成的

- 格式:doc

- 大小:25.50 KB

- 文档页数:2

风是从哪里来的风,这个自然界中无处不在的神秘力量,自古以来就激发着人们的好奇心和探索欲。

它轻拂过田野,卷起海浪,推动帆船,甚至能够改变地貌。

那么,风究竟是从哪里来的呢?要回答这个问题,我们需要深入到地球的大气层,探索风的起源和形成过程。

风的形成与太阳和地球之间的相互作用密切相关。

太阳是地球上所有能量的源泉,它发出的光和热能加热地球表面。

然而,这种加热并不是均匀的。

地球的不同区域,由于纬度、地形和海洋的存在,接收到的太阳热量是不同的。

这种热量的差异导致了大气中温度的变化,进而引发了风的产生。

当太阳照射地球时,赤道地区接收到的热量最多,而两极地区接收到的热量较少。

这种热量的不均衡分布导致赤道地区的大气温度升高,空气变轻,从而上升。

相反,在两极地区,由于温度较低,空气较重,会下沉。

这种上升和下沉的空气运动形成了一种垂直的气流,为风的形成提供了基础。

除了热量分布不均,地球的自转也对风的形成起到了关键作用。

地球在自转过程中,由于科里奥利力的存在,风的方向会发生偏转。

科里奥利力是一种惯性力,它使得在北半球运动的物体向右偏转,而在南半球则向左偏转。

因此,即使风最初是直线运动,它也会因为科里奥利力的作用而发生偏转,形成旋转的气流。

风的形成还与气压差异有关。

气压是大气对地球表面的压力。

当一个地区的气温升高时,空气会上升,形成低压区;而在气温较低的地区,空气会下沉,形成高压区。

空气总是从高压区向低压区流动,以试图平衡气压差异。

这种流动就是我们所说的风。

风可以根据其速度和强度被分为不同的类别。

从轻柔的微风到破坏性的风暴,风的形态多种多样。

微风通常是指风速较慢,对人类活动影响较小的风。

而风暴则是指风速极快,能够带来破坏性影响的强风。

风暴的形成通常与特定的气象条件有关,如热带气旋、锋面和低压系统等。

风对自然界和人类社会都有着深远的影响。

在自然界中,风可以促进植物的授粉,帮助种子传播,影响海洋中的营养物质循环。

在人类社会中,风被用于发电、推动帆船航行,甚至在某些文化中,风被视为神灵的象征。

风是怎样形成的?

一年四季,我们几乎每天都在和风打交道,有和煦的春风,也有刺骨的寒风。

那么,你知道风究竟是怎样来的吗?

如果给风下一个简单的定义,可以这样说:空气在水平方向上的流动就叫做风。

风是由于空气受热或受冷而导致的从一个地方向另一个地方产生移动的结果。

我们知道,太阳照射着地表的不同区域,空气受阳光的照射后,就造成了有的地方空气热,有的地方空气冷。

热空气比较轻,容易向高处飞扬,就上升到了周围的冷空气之上;而冷空气比较重,会向较轻空气的地方流动,于是空气就发生了流动现象,这样就产生了风。

简单来说,纸飞机的飞翔是利用重力与升力的两种力量交互作用形成的.纸飞机本身的重量会牵引机身向下掉落,机翼则会抓住空气,让纸飞机在空气中漂浮.一上一下的两股力量,再加上投掷者帮助纸飞机向前滑行的「动力」--产生惯性运动而顺势滑出,三股力量的平衡,就能飞出优美姿态.

真正的飞机是怎麼飞翔的呢真正的飞机受到重力,升力,推力,阻力四种力量的影响,重力指的是地心引力,推力是指飞机涡轮所产生的气流推力,阻力则指的是空气影响飞机飞行的一股力量.所以,当飞机的飞机涡轮所产生的气流推力及升力大於地球的地心引力与阻力时,飞机自然就在天空中翱翔噜!。

大气层的风是怎么形成的风是空气流动的现象。

气象学特指空气在水平方向的流动。

风是地球上的一种自然现象,它是由太阳辐射热引起的。

今天我们就一起看看风是怎么形成的吧。

风形成的原因:形成风的直接原因,是水平气压梯度力。

风受大气环流、地形、水域等不同因素的综合影响,表现形式多种多样,如季风、地方性的海陆风、山谷风、焚风等。

简单地说,风是空气分子的运动。

要理解风的成因,先要弄清两个关键的概念:空气和气压。

空气的构成包括:氮分子(占空气总体积的78%)、氧分子(约占21%)、水蒸气和其他微量成分。

所有空气分子以很快的速度移动着,彼此之间迅速碰撞,并和地平线上任何物体发生碰撞。

气压可以定义为:在一个给定区域内,空气分子在该区域施加的压力大小。

一般而言,在某个区域空气分子存在越多,这个区域的气压就越大。

相应来说,风是气压梯度力作用的结果。

而气压的变化,有些是风暴引起的,有些是地表受热不均引起的,有些是在一定的水平区域上,大气分子被迫从高气压地带流向低气压地带引起的。

大部分显示在气象图上的高压带和低压带,只是形成了伴随我们的温和的微风。

而产生微风所需的气压差仅占大气压力本身的1%,许多区域范围内都会发生这种气压变化。

相对而言,强风暴的形成源于更大、更集中的气压区域的变化。

风的作用:农业作用风是农业生产的环境因子之一。

风速适度对改善农田环境条件起着重要作用。

近地层热量交换、农田蒸散和空气中的二氧化碳、氧气等输送过程随着风速的增大而加快或加强。

风可传播植物花粉、种子,帮助植物授粉和繁殖。

风能是分布广泛、用之不竭的能源。

中国盛行季风,对作物生长有利。

在内蒙古高原、东北高原、东南沿海以及内陆高山,都具有丰富的风能资源可作为能源开发利用。

风对农业也会产生消极作用。

它能传播病原体,蔓延植物病害。

高空风是粘虫、稻飞虱、稻纵卷叶螟、飞蝗等害虫长距离迁飞的气象条件。

大风使叶片机械擦伤、作物倒伏、树木断折、落花落果而影响产量。

大风还造成土壤风蚀、沙丘移动,而毁坏农田。

风是由什么形成的

风是由什么形成的:

风形成的原因风是由空气流动引起的一种自然现象,它是由太阳辐射热引起的。

太阳光照射在地球表面上,使地表温度升高,地表的空气受热膨胀变轻而往上升。

热空气上升后,低温的冷空气横向流入,上升的空气因逐渐冷却变重而降落,由于地表温度较高又会加热空气使之上升,这种空气的流动就产生了风。

风的类型:

台风:就是发生在热带海洋上的大气涡旋,所以又叫热带气旋。

当涡旋中心最大风力达到八级以上时,就叫台风;中心最大风力在六至七级叫弱台风;中心最大风力达八至十二级时,叫强台风。

龙卷风:从积雨云中伸向地面的一种范围很小,破坏力极大的空气涡旋。

发生在陆地上的叫陆龙卷,发生在海洋上的叫海龙卷,又叫水龙卷。

龙卷风是一种旋转力很强的猛烈风暴,风速最大可达每秒100米以上。

山谷风:在山区,白天风沿山坡、山谷往上吹,夜间则沿山坡、山谷往下吹。

这种在山坡和山谷之间,随昼夜交替而转换风向的风叫山谷风。

海陆风:在近海岸地区,白天风从海上吹向大陆上,夜间又从陆上吹向海上,这种昼夜交替、有规律地改变方向的风称海陆风。

冰川风:在白昼和夜间,沿着冰川沿下坡方向所吹的浅层风。

季风:随着季节交替,盛行风向有规律地转域的风。

在冬季,空气从高压的陆上流向低压的海上,这叫冬季风;在夏季,风从海上吹向陆上,叫夏季风。

我国是季风显著的国家,冬季多偏北风,夏季多偏南风。

这就给我国大部分地区带来了冬干夏湿的季风气候特色。

风到底是什么原因产生的炎热的夏季吹来了一丝凉爽的风,我们感觉到了风的存在,风到底是怎么产生的呢?在下面的文章里,将为你讲述风的产生以及风的相关知识,一起来看看吧!风是怎样刮起来的?风就是空气的流动。

在我们周围全是空气,我们每个人都要呼吸空气。

空气中有冷的,有热的。

热空气比冷空气轻,所以它就往上浮动,冷空气马上就流动过来补充。

地面上的空气,海洋上的空气被太阳照热了以后就往上升,别处的冷空气就流动过来补充,空气的这种流动就是风。

地球很大,地球上的空气流动也是大量的,所以有时候刮很大的风,就是这个道理。

也就是说,面冷热不均,造成大气的垂直运动(上升或下沉),产生水平方向上的气压差,于是就有水平气压梯度力,水平气压梯度力造成的大气水平运动,就是风。

为什么会产生龙卷风?龙卷风是个非常厉害的家伙,它里面的风速,往往大到每秒几十米到100米以上。

龙卷风是空气里的旋涡。

在发展强烈的积雨云中,空气扰动很厉害,里面温度、湿度、风向和风速差别很大。

例如,下沉气流风速往往达8级以上,而上升风速一般只有3~4级,这就使得积雨云内部空气扰动剧烈,产生旋转作用,当旋转作用增大到一定程度时,就形成了龙卷风。

还有,上下温度相差悬殊,冷空气急速下降,热空气猛烈上升,上下层空气交替扰动,形成许多小旋涡。

这些小旋涡逐渐扩大,上下激荡越发厉害,终于形成了大旋涡。

为什么诸葛亮能借到东风?在赤壁之战中,周瑜决定让黄盖用苦肉计去曹营诈降,用火攻烧毁曹兵连结在一起的战船。

但是秋末时节,长江两岸正是西北风盛行,周瑜的火攻计划根本无法实行。

诸葛亮听说后,开了十六个字的药方:“欲破曹公,宜用火攻;万事俱备,只欠东风”。

诸葛亮向周瑜保证三天后“借”到东风。

三天后,果然刮起一场好大的东南风,周瑜完成了火烧赤壁的军事行动,曹军大败。

其实,诸葛亮只不过是作了一次成功的气象预报而已。

诸葛亮颇通天文地理,他夜观天象得知东南风将起,便乘机“借”了一回,而他“借东风”的故事却从此传为美谈。

风是怎么来的

风,是大自然中一种常见的自然现象,也是一种气象现象。

风的产生和形成是由于地球的自转和不同地区气温、气压的差异所致。

那么,风究竟是怎么来的呢?下面我们来详细探讨一下。

首先,地球的自转是风产生的重要原因之一。

地球自转会使得地球表面的空气受到影响,形成气流。

由于地球自转是从西向东,因此在地球表面形成了一种看似从东向西吹的风。

这种风被称为地转风,是由地球自转产生的。

其次,不同地区的气温、气压差异也是风形成的重要原因。

当地球表面某一地区的温度升高,空气会受热膨胀,密度减小,形成低气压区;而在另一地区,温度较低,空气密度较大,形成高气压区。

这种气压差异会导致空气从高压区流向低压区,形成风。

此外,地形也会对风的形成产生影响。

例如,山地和平原地区由于地形的不同,会形成局部风。

山地上的风被称为山风,平原地区的风被称为谷风。

山风和谷风的形成是由于地形对气流的阻挡和引导作用。

总的来说,风是由地球自转、气温、气压差异以及地形等多种因素共同作用而产生的。

风的产生不仅对大气环流和气候变化有重要影响,也对人类的生产生活产生着深远的影响。

因此,了解风是怎么来的,有助于我们更好地认识和利用自然界的力量。

风是如何形成的风(空气的水平运动)形成的能量来源于太阳辐射。

简单来讲,由于地球的形状、地貌等因素,造成到达不同地区地球表面的太阳辐射能不均,进而导致不同地区之间的温差存在,使得同一水平面上各地区气压分布不均匀产生水平气压梯度力,在水平气压梯度力的作用下,引起空气做水平运动,从而形成了风。

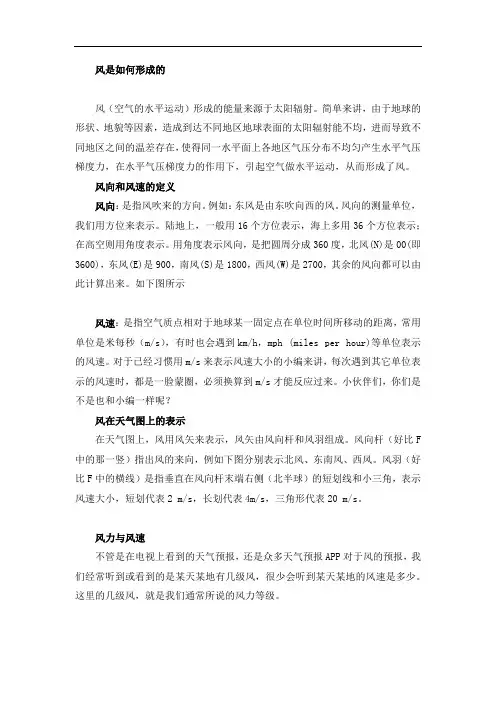

风向和风速的定义风向:是指风吹来的方向。

例如:东风是由东吹向西的风。

风向的测量单位,我们用方位来表示。

陆地上,一般用16个方位表示,海上多用36个方位表示;在高空则用角度表示。

用角度表示风向,是把圆周分成360度,北风(N)是00(即3600),东风(E)是900,南风(S)是1800,西风(W)是2700,其余的风向都可以由此计算出来。

如下图所示风速:是指空气质点相对于地球某一固定点在单位时间所移动的距离,常用单位是米每秒(m/s),有时也会遇到km/h,mph (miles per hour)等单位表示的风速。

对于已经习惯用m/s来表示风速大小的小编来讲,每次遇到其它单位表示的风速时,都是一脸蒙圈,必须换算到m/s才能反应过来。

小伙伴们,你们是不是也和小编一样呢?风在天气图上的表示在天气图上,风用风矢来表示,风矢由风向杆和风羽组成。

风向杆(好比F 中的那一竖)指出风的来向,例如下图分别表示北风、东南风、西风。

风羽(好比F中的横线)是指垂直在风向杆末端右侧(北半球)的短划线和小三角,表示风速大小,短划代表2 m/s,长划代表4m/s,三角形代表20 m/s。

风力与风速不管是在电视上看到的天气预报,还是众多天气预报APP对于风的预报,我们经常听到或看到的是某天某地有几级风,很少会听到某天某地的风速是多少。

这里的几级风,就是我们通常所说的风力等级。

什么是风力呢?风力是指风吹到物体上所表现出的力量的大小。

一般根据风吹到地面或水面的物体上所产生的各种现象,对风力进行分级。

风力和风速有什么关系呢?风速是表征空气流动快慢的物理量。

风的形成原因是什么

风的形成是由于大气中气体的运动。

主要的风的形成原因包括:

1.温度差异:太阳辐射地球表面,不同地区受到的日照量不同,导致气温差异。

气温高的地区空气变热,向上升,形成低压区;而气温低的地区空气较冷,较密,形成高压区。

空气会从高压区流向低压区,形成风。

2.地球自转:由于地球自转,赤道附近的地区比极地地区运动更迅速。

这导致在大气中形成气流,即科里奥利效应。

科里奥利效应使得从赤道向极地移动的风会受到偏转,而呈现为东风或西风。

3.地形影响:地球表面的地形特征,如山脉、平原和海洋,对风的形成和方向也有重要影响。

例如,山脉可以阻挡风的流动,形成风的阻挡和加速区域。

4.海陆差异:水的热容量比土地高,因此海洋的温度变化相对较缓。

这导致海陆之间的温度差异,引发了季节性风,如夏季季风和冬季季风。

5.气压梯度:气压梯度是指单位距离内气压的变化。

气压梯度越大,风速越快。

风是由气压梯度力推动的,空气从高压区流向低压区。

这些因素相互作用,共同导致了大气中的风。

气流的形成和方向受到多种因素的影响,使得地球上的风呈现出多样化的气象现象。

风是怎么形成的风是大气运动的一种表现形式,是由于大气层内不同温度、压强和湿度的差异引起的。

风的形成涉及到气候、地形、地球自转以及太阳辐射等多种因素。

一、温度差异引起的风1. 日照变化:地球上不同地区的阳光照射程度不同,导致地表温度差异。

当地表温度升高时,热空气会上升,形成低压区,周围的冷空气则会向低压区流动,形成风。

2. 季节变化:地球不同纬度的季节变化也会影响风的形成。

例如,夏季太阳辐射照射在北半球较高纬度区域时,高温会引起大气上升,形成低压区,引起北风。

二、地形对风的影响1. 山脉和高原:山脉和高原的存在会阻碍气流的流动,形成地形风。

当湿空气在山脉上升时,会发生降水,形成降水的风向。

2. 海洋和陆地:海洋和陆地温度差异引起的风,被称为海陆风。

当白天阳光照射在陆地上,陆地温暖,形成大气上升,吸引周围海洋的冷空气,形成海洋风。

而夜间,陆地冷却迅速,形成大气下沉,海洋的热空气则会朝陆地吹,形成陆地风。

三、地球自转和科氏力1. 科氏力:地球自转产生的科氏力会导致风的偏转。

根据科氏力的方向,北半球的风往东偏北吹,南半球的风往东偏南吹。

这种风被称为惯性风。

2. 科氏力和压强梯度力的平衡:在大气中,风的形成还与压强梯度力和科氏力的平衡有关。

当压强梯度力和科氏力平衡时,风才能形成。

综上所述,风的形成是由于大气中不同温度、压强和湿度差异以及地球自转和太阳辐射等因素所致。

这些因素相互作用,导致大气产生水平和垂直运动,形成了各种类型的风。

风的形成对气候、生态系统和人类的生活都有重要影响。

通过了解风的形成,我们可以更好地预测天气,理解自然界的规律。

风的发声原理

风是一种常见的自然现象,它的发生也是有原因的。

今天我们就来学习一下风的发声原理。

风是由于地球自转和公转,在不同地点形成的一种现象,地球上不同地方的气压不一样,当风从低压处吹向高压处时,就会被高压处的气压阻挡,从而形成了一种风。

如果我们站在高空中去观察一下就会发现,不管是在海洋上,还是在陆地上,不管是在高山上还是在平原上,只要有风吹过都会发出声音。

如果仔细听一听还能听到风吹过树叶时发出的“沙沙”声和“呼呼”声。

风中还夹杂着一些别的声音:有“呼呼”声、“咚咚”声、“啾啾”声……

那么我们是怎样知道风是怎么产生的呢?我们先来看看风的形成过程:空气从大气圈的某一个地方开始运动,从大气圈里向外运动。

这一运动就会带动周围空气中的分子一起运动,这些分子互相碰撞时就会发出声音。

根据声音与气压之间的关系:气压大,声音就大;气压小,声音就小;气压相等时,声音最小。

在高空中就不同了,在空气中,分子离得最远,所以它发出的声音也就最大。

—— 1 —1 —。

风形成的原理

风形成的原理是地球上的气候系统和地形相互作用的结果。

当太阳辐射到地球上的不同区域时,由于地球自转和倾斜角度的影响,地表的温度不均匀分布。

热量会从高温区域向低温区域传递,形成气流运动。

大气中水平移动的气流主要是由于温度不均匀引起的。

当阳光照射在赤道附近的地区时,热气体会上升,形成低压区。

相反,当阳光照射在极地附近的地区时,热气体会下沉,形成高压区。

这种温度差异引起了空气的垂直和水平流动。

地球的自转也对风的形成起到重要作用。

由于自转效应,向赤道运动的气流在地球表面会受到向东偏转的影响,而向极地方向运动的气流则会受到向西偏转的影响。

这种偏转被称为科氏力,它使得气流呈螺旋状运动,形成了气旋和反气旋。

此外,地形也对风的形成起到重要作用。

当气流经过山脉或山谷等地形特征时,会受到地形的阻碍和加速影响,从而引起风速的变化。

山脉的背风面通常会形成下降气流区,导致天气晴朗、干燥。

而山脉的迎风面会形成上升气流,导致天气多云、降雨。

综上所述,风形成的原理是由地表温度不均匀、地球自转以及地形特征等因素综合作用的结果。

这些因素相互作用,引起了气流的垂直和水平运动,形成了地球上各种风的类型。

风的形成和运动过程是怎样的?

风是大气的水平气流运动,是由于气压差异造成的。

在地球表面,由于地形、气候和季节的差异,产生了不均匀的气压分布,从

而引起了风的形成和运动。

以下是风的形成和运动过程的简要概述:

1. 气压差异:地球上的不同地点存在着不同的气压分布。

气压

是指单位面积的大气重量,在高压区,气压较高,气流下沉;在低

压区,气压较低,气流上升。

2. 高压和低压系统:气压差异引起了高压系统和低压系统的形成。

在高压系统中,空气下沉,形成稳定的天气条件;而在低压系

统中,空气上升,形成不稳定的天气条件。

3. 风的形成:当高压区和低压区之间存在差异较大的气压时,

空气会从高压区向低压区流动,形成风。

风的方向取决于气压差异

的大小和地球自转的影响。

4. 积聚和加速:空气在流动过程中会受到地形和其他物体的阻碍,导致风速减缓或改变方向。

然而,当风穿过开阔的地区时,它们会加速并变得更强。

5. 等压线和地形效应:风通常沿着等压线流动,这是由于气压差异的存在。

此外,地形也会对风的流线产生影响,例如山脉会导致风的上升和下沉,并产生局部风系。

总结起来,风的形成和运动过程是由于气压差异导致的空气流动。

高压和低压系统的存在引起了风的形成,而气压差异的大小、地球自转和地形等因素都会影响风的速度和方向。

风是怎么形成的风是大气运动的一种表现形式,是地球大气系统中产生的一种自然现象。

它由空气的水平移动引起,可以带来温度的变化、气体的扩散、对生态系统的影响等。

那么,风是如何形成的呢?本文将从气压差异、地球自转、地形因素以及气温差异等方面进行探讨。

一、气压差异引起的风气压是指单位面积上空气对地面施加的压力,一般以帕斯卡(Pa)为单位。

气压差异是风形成的重要原因之一。

当某一区域的气压高于周围区域时,就会形成气压梯度。

气压梯度差越大,风的运动越剧烈。

例如,在海洋上,由于海水的受热相对较慢,相较于陆地,海水的气温较低,故气压较高。

而陆地由于受阳光直接照射,因而气温较高,气压较低。

这种气压差异会导致海陆风的形成。

白天,海洋表面的气压高于陆地,形成海风,夜晚则出现相反的情况,称为陆风。

二、地球自转引起的风地球自转也是风形成的重要原因。

地球自转导致了赤道和极地之间的加热和冷却差异,形成了“科氏力”,科氏力使得空气在水平方向上产生了偏转,从而形成了风。

科氏力是受到地球自转的影响,在北半球导致气流按顺时针方向绕着高压区旋转,在南半球则相反。

这就是著名的“科氏效应”或“地转风”。

三、地形因素引起的风地形因素也对风的形成有一定的影响。

地形的起伏会对风的流动方向和强度产生显著影响。

山地是气流运动的障碍物,当气流沿着山地上升时,会因地形的阻挡而导致气流缩小。

当气流沿着山的背面下降时,由于较低的海拔位置,气流受到压缩,速度变得更快。

这种现象被称为“山地风”。

此外,海洋和湖泊等水域也会对风的形成起到一定的影响。

由于水的比热较大,水温变化较慢,所以海洋或湖泊附近的地面气温比较稳定,形成了“地海风”。

四、气温差异引起的风气温差异也是风形成的重要原因之一。

气温差异会导致空气密度的变化,从而形成气流。

例如,在沙漠地区,白天由于阳光直射,地表温度升高,空气上升,形成“热对流”。

而夜晚,沙漠地区由于辐射冷却,地表温度下降,形成“冷对流”。

这种热对流和冷对流造成了沙漠地区的日夜风。

风是由空气流动形成的吗?近几年,人们对“风是由空气流动形成的吗?”等相关概念表示兴趣,进而引发了一系列讨论。

那么,风到底是由空气流动形成的吗?一、基本概念(一)风的定义。

风是由上升的热气流和对流를引起的大尺度的空气流动。

根据物理学定义,风即空气的运动。

它是空气运动的一种,通常以自然现象的形式出现。

(二)空气流动的定义。

空气流动是指,大气层中空气因天气现象和热量输送而产生的不断发展的运动现象。

空气流动的特点是,它的流动范围比较广,空气流动受到多种因素的影响,包括大气压强、湿度、温度、气压及上升运动等。

二、风是由空气流动形成的(一)多种因素影响下的空气流动。

大气层的空气不断地因日夜温差、大气压强和气温的变化而发生流动。

太阳辐射地表,导致地表温度升高,温度升高会减少大气压强,使空气向上流动,同时湿度和温度的变化也会影响空气流动。

(二)大气层的展开状态。

空气流动在大气层,而大气层是具有自身展开性能的,主要是在高空由于气压变低而发生展开,从而导致空气层间的压力变化,形成风动力。

(三)冷空气下的热量输送引起的空气流动。

冷空气下的热量输送,可以把热量从地表传送到高空,这个过程也会引起空气流动,因为冷空气的热量输送不均匀,使地表和高空的大气压强之间出现着差异,从而形成风动力。

三、结论从上面讨论可以看出,风确实是由空气流动形成的。

首先,空气流动受到多种因素的影响;其次,大气层的展开状态影响空气流动;还有,冷空气下的热量输送也会影响空气的流动。

所以,想要了解风的形成,我们必须先从空气流动这一基础开始。

风是怎么形成的实验报告风是怎么形成的实验报告引言:风是大自然中一种常见的气象现象,它给我们的生活带来了许多影响。

然而,我们对于风是如何形成的仍然知之甚少。

为了深入了解风的形成原理,我们进行了一系列实验来探究风的形成过程。

实验一:温度差异引起的风我们首先在实验室中准备了两个相同大小的玻璃容器,一个装满了冷水,另一个装满了热水。

然后,在每个容器的上方放置了一个小风车。

我们观察到,随着热水中的温度升高,风车开始转动,而冷水中的风车保持静止。

解释:这个实验表明,温度差异是风形成的重要原因之一。

热空气比冷空气轻,因此会上升,形成气流。

而冷空气则会下沉,形成气流的循环。

这种气流的运动使得风车转动。

实验二:地理地形引起的风为了研究地理地形对风的影响,我们选择了一个有山和湖的地区进行实验。

我们在山脚下和湖边分别安装了风速仪器,并记录了一段时间内的风速变化。

结果:我们发现,在山脚下的风速要比湖边的风速大。

这是因为山脚下的地形会阻挡风的流动,导致风流被挤压,从而增加了风速。

而湖边的地形相对平坦,风流可以更顺畅地流动,因此风速较小。

实验三:气压差异引起的风为了研究气压差异对风的影响,我们在实验室中设置了两个密封的容器,一个容器中的气压较高,另一个容器中的气压较低。

然后,我们打开两个容器之间的连接管道,并观察到气体从高压容器流向低压容器的过程中,管道中形成了一股气流。

解释:这个实验结果表明,气压差异也是风形成的重要原因之一。

气压较高的地区会向气压较低的地区流动,形成气流。

这种气流的运动形成了风。

结论:通过以上实验,我们可以得出结论:风的形成是由于温度差异、地理地形和气压差异等因素相互作用的结果。

温度差异导致热空气上升、冷空气下沉,形成气流循环;地理地形会影响风的流动,阻挡或加速风的运动;气压差异引起气流的流动,形成风。

这些因素共同作用,形成了我们所熟悉的风。

展望:虽然我们在这个实验报告中已经初步探究了风的形成原理,但是仍然有许多细节和复杂性有待深入研究。

风是怎样形成的

一年四季,我们几乎每天都在和风打交道,有和煦的春风,也有刺骨的寒风。

那么,你知道风究竟是怎样来的吗?

如果给风下一个简单的定义,可以这样说:空气在水平方向上的流动就叫做风。

风是由于空气受热或受冷而导致的从一个地方向另一个地方产生移动的结果。

我们知道,太阳照射着地表的不同区域,空气受阳光的照射后,就造成了有的地方空气热,有的地方空气冷。

热空气比较轻,容易向高处飞扬,就上升到了周围的冷空气之上;而冷空气比较重,会向较轻空气的地方流动,于是空气就发生了流动现象,这样就产生了风。

风的形成

朱瑞兆

风的形成乃是空气流动的结果。

风能利用形成主要是将大气运动时所具有的动能转化为其他形式的能。

风就是水平运动的空气,空气产生运动,主要是由于地球上各纬度所接受的太阳辐射强度不同而形成的。

在赤道和低纬度地区,太阳高度角大,日照时间长,太阳辐射强度强,地面和大气接受的热量多、温度较高;再高纬度地区太阳高度角小,日照时间短,地面和大气接受的热量小,温度低。

这种高纬度与低纬度之间的温度差异,形成了南北之间的气压梯度,使空气作水平运动,风应沿水平气压梯度方向吹,即垂直与等压线从高压向低压吹。

地球在自转,使空气水平运动发生偏向的力,称为地转偏向力,这种力使北半球气流向右偏转,南半球向右偏转,所以地球大气运动除受气压梯度力外,还要受地转偏向里的影响。

大气真实运动是这两力综合影响的结果。

实际上,地面风不仅受这两个力的支配,而且在很大程度上受海洋、地形的影响,山隘和海峡能改变气流运动的方向,还能使风速增大,而丘陵、山地却磨擦大使风速减少,孤立山峰却因海拔高使风速增大。

因此,风向和风速的时空分布较为复杂。

在有海陆差异对气流运动的影响,在冬季,大陆比海洋冷,大陆气压比海洋高风从大陆吹向海洋。

夏季相反,大陆比海洋热,风从海洋吹向内陆。

这种随季节转换的风,我们称为季风。

所谓的海陆风也是白昼时,大陆上的气流受热膨胀上升至高空流向海洋,到海洋上空冷却下沉,在近地层海洋上的气流吹向大陆,补偿大陆的上升气流,低层风从海洋吹向大陆称为海风,夜间(冬季)时,情况相反,低层风从大陆吹向海洋,称为陆风。

在山区由于热力原因引起的白天由谷地吹向平原或山坡,夜间由平原或山坡吹向,前者称为谷风,后者称为山风。

这是由于白天山坡受热快,温度温度高于山谷上方同高度的空气温度,坡地上的暖空气从山坡流向谷地上方,谷地的空气则沿着山坡向上补充流失的空气,这时由山谷吹向山坡的风,称为谷风。

夜间,山

坡因辐射冷却,其降温速度比同高度的空气交快,冷空气沿坡地向下流入山谷,称为山风。

此外,不同的下垫面对风也有影响,如城市、森林、冰雪覆盖地区等都有相应的影响。

光滑地面或摩擦小的地面使风速增大,粗糙地面使风速减小等。