初二物理上运动

- 格式:ppt

- 大小:1.44 MB

- 文档页数:18

初二物理动点问题在物理学中,我们研究了许多与动点有关的知识。

动点,即物体在空间中运动的一个点,而忽略物体其他部分的运动,通常用来描述刚体或刚体系统的运动情况。

下面我们来谈谈初二物理中的一些动点问题。

一、匀速直线运动我们假设一个质量为m的物体在直线上做匀速直线运动,它的速率为v,单位是m/s。

我们可以用下面的公式来描述它在时间t后的位移:s = v * t二、斜抛运动当物体沿着斜率为θ的斜面斜抛时,它的运动可以分成向下的自由落体运动和斜面上的运动。

假设物体从斜面顶部斜抛,速度为v0,重力加速度为g,我们可以得到以下公式:1. 水平运动:物体水平速度恒定,记为vx = v0 * cosθ2. 垂直运动:物体垂直初速度为vy = v0 * sinθ,根据重力加速度,它的垂直运动方程为:h = vy * t + 0.5 * g * t^2其中h表示物体在垂直方向上的位移。

三、圆周运动若物体在平面上做圆周运动,则物体的轨迹为圆。

我们可以用以下参数来描述它的运动:1. 半径r: 圆的半径,单位为m。

2. 周期T: 圆周运动所需时间,单位为s。

3. 角速度ω: 物体角度变化的速率,单位为rad/s。

我们可以根据以下公式求解它们之间的关系:1. T = 2πr / v2. v = rω根据这些公式,我们可以逐步解决相关的圆周问题。

四、旋转运动当物体围绕某个轴线旋转时,我们称之为旋转运动。

物体运动的势能转换为动能,动能转换为势能。

在初二物理中,我们通常研究简单的旋转运动,如转轮、卷筒等。

当物体以角速度ω旋转时,以下公式可以描述其速度v:v = rω其中r是物体到旋转轴线的距离。

此外,以下公式可以描述物体的动能和势能:1. 动能:E = 0.5 * I * ω^22. 势能:E = mgh以上是初二物理动点问题的一些基本知识,我们可以通过这些知识解决与动点相关的问题。

希望同学们能认真学习,加强自己的物理知识储备。

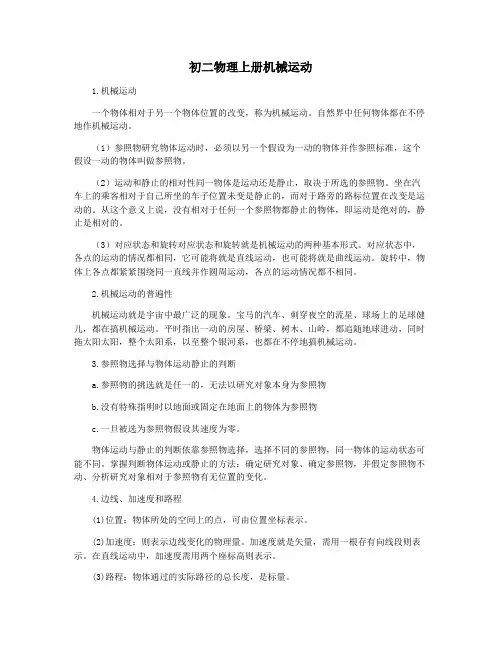

初二物理上册机械运动1.机械运动一个物体相对于另一个物体位置的改变,称为机械运动。

自然界中任何物体都在不停地作机械运动。

(1)参照物研究物体运动时,必须以另一个假设为一动的物体并作参照标准,这个假设一动的物体叫做参照物。

(2)运动和静止的相对性同一物体是运动还是静止,取决于所选的参照物。

坐在汽车上的乘客相对于自己所坐的车子位置未变是静止的,而对于路旁的路标位置在改变是运动的。

从这个意义上说,没有相对于任何一个参照物都静止的物体,即运动是绝对的,静止是相对的。

(3)对应状态和旋转对应状态和旋转就是机械运动的两种基本形式。

对应状态中,各点的运动的情况都相同,它可能将就是直线运动,也可能将就是曲线运动。

旋转中,物体上各点都紧紧围绕同一直线并作圆周运动,各点的运动情况都不相同。

2.机械运动的普遍性机械运动就是宇宙中最广泛的现象。

宝马的汽车、刺穿夜空的流星、球场上的足球健儿,都在搞机械运动。

平时指出一动的房屋、桥梁、树木、山岭,都追随地球进动,同时拖太阳太阳,整个太阳系,以至整个银河系,也都在不停地搞机械运动。

3.参照物选择与物体运动静止的判断a.参照物的挑选就是任一的,无法以研究对象本身为参照物b.没有特殊指明时以地面或固定在地面上的物体为参照物c.一旦被选为参照物假设其速度为零。

物体运动与静止的判断依靠参照物选择,选择不同的参照物,同一物体的运动状态可能不同。

掌握判断物体运动或静止的方法:确定研究对象、确定参照物,并假定参照物不动、分析研究对象相对于参照物有无位置的变化。

4.边线、加速度和路程(1)位置:物体所处的空间上的点,可由位置坐标表示。

(2)加速度:则表示边线变化的物理量。

加速度就是矢量,需用一根存有向线段则表示。

在直线运动中,加速度需用两个座标高则表示。

(3)路程:物体通过的实际路径的总长度,是标量。

5.时刻和时间时间和时刻可在时间轴上表示出来,时间轴上每一个点表示一个不同的时刻,它与物理现象的某个状态对应,如位置。

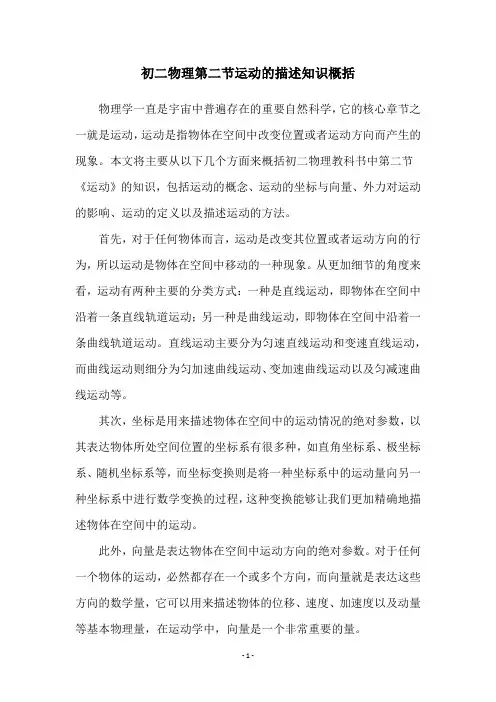

初二物理第二节运动的描述知识概括物理学一直是宇宙中普遍存在的重要自然科学,它的核心章节之一就是运动,运动是指物体在空间中改变位置或者运动方向而产生的现象。

本文将主要从以下几个方面来概括初二物理教科书中第二节《运动》的知识,包括运动的概念、运动的坐标与向量、外力对运动的影响、运动的定义以及描述运动的方法。

首先,对于任何物体而言,运动是改变其位置或者运动方向的行为,所以运动是物体在空间中移动的一种现象。

从更加细节的角度来看,运动有两种主要的分类方式:一种是直线运动,即物体在空间中沿着一条直线轨道运动;另一种是曲线运动,即物体在空间中沿着一条曲线轨道运动。

直线运动主要分为匀速直线运动和变速直线运动,而曲线运动则细分为匀加速曲线运动、变加速曲线运动以及匀减速曲线运动等。

其次,坐标是用来描述物体在空间中的运动情况的绝对参数,以其表达物体所处空间位置的坐标系有很多种,如直角坐标系、极坐标系、随机坐标系等,而坐标变换则是将一种坐标系中的运动量向另一种坐标系中进行数学变换的过程,这种变换能够让我们更加精确地描述物体在空间中的运动。

此外,向量是表达物体在空间中运动方向的绝对参数。

对于任何一个物体的运动,必然都存在一个或多个方向,而向量就是表达这些方向的数学量,它可以用来描述物体的位移、速度、加速度以及动量等基本物理量,在运动学中,向量是一个非常重要的量。

此外,外力对物体运动也是非常重要的影响因素,比如重力、气流、热力以及磁力等,外力的作用可以改变物体的运动方向,也可以改变物体的运动速度。

例如,受到气流的作用,机翼会发生偏航;受到磁力的作用,磁体会发生运动。

而有了外力的作用,物体的运动也会发生变化,从而改变物体的总体运动状态。

再次,运动也是一个概念性的概念,它可以定义为物体在空间内不同时刻之间位置和运动方向的变化,也可以定义为物体不断受到外力作用而改变位置和运动方向的状态。

无论是什么样的定义,运动都是一种物质空间状态的变化。

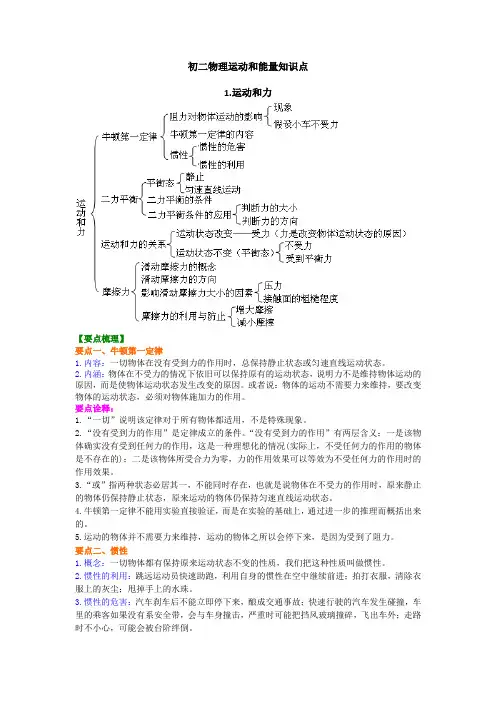

初二物理运动和能量知识点1.运动和力【要点梳理】要点一、牛顿第一定律1.内容:一切物体在没有受到力的作用时,总保持静止状态或匀速直线运动状态。

2.内涵:物体在不受力的情况下依旧可以保持原有的运动状态,说明力不是维持物体运动的原因,而是使物体运动状态发生改变的原因。

或者说:物体的运动不需要力来维持,要改变物体的运动状态,必须对物体施加力的作用。

要点诠释:1.“一切”说明该定律对于所有物体都适用,不是特殊现象。

2.“没有受到力的作用”是定律成立的条件。

“没有受到力的作用”有两层含义:一是该物体确实没有受到任何力的作用,这是一种理想化的情况(实际上,不受任何力的作用的物体是不存在的);二是该物体所受合力为零,力的作用效果可以等效为不受任何力的作用时的作用效果。

3.“或”指两种状态必居其一,不能同时存在,也就是说物体在不受力的作用时,原来静止的物体仍保持静止状态,原来运动的物体仍保持匀速直线运动状态。

4.牛顿第一定律不能用实验直接验证,而是在实验的基础上,通过进一步的推理而概括出来的。

5.运动的物体并不需要力来维持,运动的物体之所以会停下来,是因为受到了阻力。

要点二、惯性1.概念:一切物体都有保持原来运动状态不变的性质,我们把这种性质叫做惯性。

2.惯性的利用:跳远运动员快速助跑,利用自身的惯性在空中继续前进;拍打衣服,清除衣服上的灰尘;甩掉手上的水珠。

3.惯性的危害:汽车刹车后不能立即停下来,酿成交通事故;快速行驶的汽车发生碰撞,车里的乘客如果没有系安全带,会与车身撞击,严重时可能把挡风玻璃撞碎,飞出车外;走路时不小心,可能会被台阶绊倒。

要点诠释:1.一切物体都有惯性,一切物体是指无论是气体、液体、还是固体;无论是静止还是运动;无论受力还是不受力都具有惯性。

惯性是物体本身的一种属性。

2.惯性指物体保持静止状态或匀速直线运动状态不变的性质。

即静止的物体总要保持静止状态,运动的物体总要保持匀速直线运动状态。

人教版《物理》八年级上册知识点整理-八年级上物理书知识点

第一单元运动

- 运动的概念及特征

- 速度与加速度的定义和计算

- 平均速度和瞬时速度的区别

- 抛体运动的特点和计算

- 直线运动和曲线运动的区别

第二单元力和压力

- 力的概念和单位

- 牛顿第一定律和第二定律

- 重力和摩擦力的概念

- 压力的概念和计算

- 杠杆原理和浮力的概念

第三单元密度和压强

- 密度的概念和计算

- 浮力和物体的浮沉

- 压强的概念和计算

- 脉搏计算和心脏的作用- 气压和大气压强的概念

第四单元热学

- 热量的概念和单位

- 导热和导电的区别

- 直热和不直热的传递方式- 物体的热胀冷缩

- 相变现象和相变过程

第五单元声音

- 声音的产生和传播

- 声音的特性和声音的音调- 声音是如何扩散的

- 如何保护听力健康

- 噪声污染的危害和预防

第六单元光学

- 光的传播和直线传播

- 光的反射和折射规律

- 光的成像和透镜的原理

- 镜子的分类和工作原理

- 光的色散和波长的概念

第八单元电学

- 电荷和电流的概念

- 电阻和电阻的计算

- 并联电路和串联电路的特点- 静电场和电场强度

- 电磁感应现象和电磁感应规律第十单元科学与技术

- 科学和技术的关系

- 科学发现和科学研究

- 科学与日常生活的应用

- 技术改变社会生活的方式

- 运用科学与技术解决问题

以上是人教版《物理》八年级上册的知识点整理,详细内容请参考教材。

第二节运动的描述知识点1机械运动1、定义:在物理学中,我们把物体位置的变化叫做机械运动。

我们生活的世界是一个运动的世界。

运动是宇宙中的普遍现象,运动的形式多种多样。

如鸟在空中飞翔、河水在流动、汽车在奔驰等。

2、判断物体是否做机械运动的方法判断是否属于机械运动的关键:研究物体的位置相对于其他物体的位置是否发生了变化。

(注意:物体位置的变化是指物体间距离或方位的变化)3、机械运动是最简单的一种运动形式,是宇宙中最普遍的现象,宇宙中一切物体都是运动的,没有绝对不动的物体。

看似不动的树木、高山、房屋都在随地球自转而运动,同时绕太阳公转。

例:1、从座位走到黑板前,这一过程中,你的什么发生了变化?2、有一辆汽车停在路边和在路上行驶有什么不同?3、天上飞机是运动的,你根据什么判断的?4、在你的生活中,有哪些物体是运动的?知识点2 参照物1、定义:判断物体是否在运动,总要选取某一物体作为标准,这个作为标准的物体叫参照物。

一切物体都可以作为参照物,但人们通常选地面为参照物。

2、同一个物体是静止还是运动取决于所选的参照物,选的参照物不同,判断的结果一般会不同,这就是运动和静止的相对性。

也就是说:物体的运动和静止是相对的。

绝对静止的物体是没有的。

(注意:参照物一旦被选定,就假定它是静止的)3、判断物体运动还是静止的方法:如果一个物体相对于参照物的位置发生改变,我们就说它是运动的,如果这个物体相对于参照物的位置没发生改变,我们就说它是静止的。

例1、第一次世界大战期间,一名法国飞行员在2000米的高空飞行的时候,发现脸旁有一个小东西,飞行员以为是昆虫,敏捷地一把抓了过来,令他吃惊的是,抓到的竟是一颗德国子弹。

这名法国飞行员怎么会有这么大的本领呢?这是因为尽管飞机和子弹都在飞,但对飞行员来说那颗子弹是 _的。

例2、把课本放在桌上,课本上放一把尺子,推动课本使课本沿桌面运动。

a选取课桌作标准,尺子和课本是运动还是静止?b、选择课本作标准,尺子和课桌是运动还是静止c、选择尺子作标准,课桌和课本是运动还是静止?知识点3运动和静止的相对性1、定义:对于同一个物体,选择的参照物不同,物体的运动和静止情况往往不同,这就是运动和静止的相对性。

第2节运动的描述教学过程一、情境引入展示物体运动的图片,感受我们身边的一切物体都在运动,平时认为不动的房屋、树木等随地球而转,同时绕太阳公转,整个太阳系、乃至整个银河系及宇宙,也都不停地运动。

宇宙中的一切物体都在运动,绝对不动的物体是没有的。

二、新课教学探究点一机械运动教师引导我们已经认识到了运动是宇宙中的普遍现象。

奔驰的骏马、行驶的火车、自转中的地球、还有在空中飞行的飞机、奔腾的江水、划过夜空的流星、腾空而起的“神舟八号”飞船……这些运动的物体有什么共同特点呢?请用科学的语言对这些运动进行描述。

交流归纳上述运动物体的位置随时间不断地发生变化。

物理学中把物体位置的变化叫做机械运动。

探究点二参照物1.概念问题探究:既然自然界中所有的物体都是在做机械运动,可为什么我们还常说××物体是静止的呢?如黑板是静止的,房屋、树木是静止的等等。

讨论:我们常说物体静止也是为了研究问题方便,如果都运动,我们也不容易为物体定位了,房屋、树木说它们静止是因为在一段较长的时间内,它在某一位置是固定不动的,即它相对于旁边的房屋来说,它们的位置没有发生变化;判断物体是否运动时,我们也常看它与其他物体间的位置是否发生了改变,所以我们平时说物体是静止还是运动,都是以一个物体做标准而言的。

总结:说物体是运动还是静止,要看是以哪个物体做标准,这个被选做标准的物体叫做参照物。

播放视频:观察哪辆列车在运动?它们是以什么物体做参照物来研究的?2.特点问题:(1)对某一运动状况的判断,所选的参照物只有一个吗?(2)选择不同的参照物,得出的物体运动状况一定相同吗?分析:当观察一小汽车在公路上驶过时,判断它是运动的,我们可以选地面为参照物,也可以选路边的房屋做参照物,还可以选树木做参照物,它们都能得出汽车是运动的结论,所以对某一运动状况的判断,所选的参照物并不只有一个。

如果我们选择不同的参照物,如选汽车司机中靠椅,则会判断小汽车是静止的,所以选择不同的参照物,得出的物体运动情况不一定相同。

1.3运动的快慢要点一、比较物体运动快慢的方法● 相同时间比路程 ● 相同路程比时间 ● 速度● 物理意义:描述运动快慢的物理量。

物体运动越快,速度越大;物体运动越慢,速度越小。

● 定义:路程与时间之比。

● 公式:时间路程速度=,v =● 单位:● 国际单位:米/秒(m/s ● 常用单位:千米/小时(● 换算:1m/s=3.6km/h● 单位的含义:1m/s 表示:物体每1s 的时间里,运动的路程为1m 。

注意:(1)速度与路程、时间无关。

(2)匀速直线运动的物体,因为速度保持不变,因而路程与时间成正比。

要点二、匀速直线运动● 曲线运动 ● 直线运动● 变速直线运动:物体沿着直线做快慢改变的运动。

● 匀速直线运动:物体沿着直线做速度不变的运动。

(最简单、最理想) 特点:(1)运动方向(速度方向) 不变。

(2)运动快慢(速度大小) 不变。

——在任意相等的时间内,通过的路程都相等。

要点三、平均速度公式:总总t S v=——s v t=作用:粗略的描述运动的快慢,不能反映出物体的运动细节。

(1)匀速直线运动——平均速度 = 瞬时速度。

(2)变速直线运动——平均速度 不一定等于 瞬时速度。

注意:(1)平均速度的公式:总总t S v=(求平均速度时,必须指明是哪段路程或哪段时间的平均速度)。

(2)在特殊情况下:当t 1=t 2时,221v v v +=;当s 1=s 2时,21212v v v v v +=,不等于221v v v += 平均速度不是速度的平均值,而是在某段运动时的总路程除以总时间。

要点四、用图象描述物体的运动1、s-t 图象:用横坐标表示时间t ,纵坐标表示路程s ,就得到了物体运动的s-t 图象。

如图(1)所示,是匀速直线运动的s-t 图象。

2、v-t 图象:用横坐标表示时间t ,用纵坐标表示速度v ,就得到了物体运动的v-t 图象。

如图(2)所示,是匀速直线运动的v-t 图象。

二、运动的世界知识点总结1、参照物:为研究物体的运动假定不动的物体⑴、任何物体都可做参照物,通常选择参照物以研究问题的方便而定。

如研究地面上的物体的运动,常选地面或固定于地面上的物体为参照物,在这种情况下参照物可以不提。

⑵、选择不同的参照物来观察同一个物体结论可能不同。

同一个物体是运动还是静止取决于所选的参照物,这就是运动和静止的相对性。

⑶、不能选择所研究的对象本身作为参照物那样研究对象总是静止的。

⑷、参照物一旦被选定,我们就假定其是静止的。

B、两个物体间相对静止应该满足什么条件?①两个物体之间的距离总是不变的,两物体相对静止。

()②两物体运动的快慢相同,运动的方向相同,两物体就处于相对静止。

()2、长度、时间的测量A、长度测量:⑴、长度的测量是物理学最基本的测量,也是进行科学探究的基本技能。

长度测量的常用的工具是刻度尺。

⑵、国际单位制中,长度的主单位是m ,常用单位有千米(km),分米(dm),厘米(cm),毫米(mm),微米(μm),纳米(nm)。

⑶、主单位与常用单位的换算关系:1 km=103m 1mm=103μm 1μm=103nm 1nm=103-μm 1nm=109-m⑷、长度估测:黑板的长度2.5m、课桌高0.7m、篮球直径24cm、指甲宽度1cm、铅笔芯的直径1mm 、一只新铅笔长度1.75dm 手掌宽度1dm 、墨水瓶高度6cm⑸、特殊的测量方法:测量细铜丝的直径、一张纸的厚度等微小量常用累积法(当被测长度较小,测量工具精度不够时可将较小的物体累积起来,用刻度尺测量之后再求得单一长度)3、刻度尺的使用规则:A、“选”:根据实际需要选择刻度尺。

B、“观”:使用刻度尺前要观察它的零刻度线、量程分度值。

C、“放”用刻度尺测长度时,尺要沿着所测直线(紧贴物体且不歪斜)。

不利用磨损的零刻线。

(用零刻线磨损的的刻度尺测物体时,要从整刻度开始)D、“看”:读数时视线要与尺面垂直。

E、“读”:在精确测量时,要估读到分度值的下一位。

初二上册物理运动练习题难物理学作为一门自然科学,研究的是运动、力和能量等现象及其相互关系。

而初二上册物理课程中,我们学习了关于运动的基本概念和公式,通过理论学习和实验实践的结合,帮助学生更好地理解和应用所学知识。

然而,对于初学者来说,物理运动的一些练习题可能会带来一定的挑战。

本文将针对初二上册物理运动练习题的难点进行分析。

一、速度和加速度计算题在初二上册物理课程中,速度和加速度是极为重要的概念。

速度是描述物体运动快慢程度的物理量,加速度是描述物体速度变化快慢程度的物理量。

计算速度和加速度的题目通常涉及到物体的位移、时间和其他相关参数。

学生在解答这类题目时,需要熟悉速度和加速度的计算公式,并且准确理解题目中所给的条件,将其应用到公式中进行计算。

例如,某学生问题如下:一个物体在4秒内由静止加速运动到30m/s的速度,求它的加速度是多少?解答:首先给出题目中的条件:初始速度u为0m/s,时间t为4秒,最终速度v为30m/s。

根据加速度的定义可以得出公式:v = u + a * t,其中a为加速度。

将已知条件代入公式计算:30 = 0 + a * 4,解得a为7.5m/s²。

通过这种计算题目的练习,学生可以更好地理解速度和加速度的概念,并掌握运用对应公式计算的能力。

二、匀速直线运动和变速直线运动题初二上册物理课程涉及到了匀速直线运动和变速直线运动的概念。

匀速直线运动是指物体在单位时间内位移相等的直线运动,而变速直线运动则是指物体在运动过程中速度的大小和方向发生改变的直线运动。

对于匀速直线运动和变速直线运动题目,学生需要根据题目条件计算物体的位移、速度和加速度等相关物理量。

在解答这类题目时,学生需要注意题目中所给的信息,判断该题属于匀速直线运动还是变速直线运动,然后选择合适的公式进行计算。

三、平抛运动题平抛运动是指物体在斜面上以一定的初速度、初角度和加速度进行抛体运动。

初二上册物理课程中,我们学习了平抛运动的概念和相关公式,例如水平抛体的运动轨迹、飞行时间、最大高度等。