鲁迅杂文浅说

- 格式:doc

- 大小:27.00 KB

- 文档页数:5

鲁迅杂文的思想、艺术特质与重大意义

一、鲁迅杂文的重大意义

对鲁迅杂文的意义,可从两方面理解:

一是作为一种报刊文体,及时对社会生活各方面做出反应与评判,如鲁迅自己所说的,是“感应的神经,是攻守的手足”,也就可以作为一个时代的忠实记录,是中国现代社会的“百科全书”。

同时,因为对民俗、民魂、民性、民情有真实生动的描绘,又可看做是一部活的中国的“人史”。

要知人论世,最好读鲁迅杂文。

其二,鲁迅杂文是未经规范的自由的文体,充分发挥了鲁迅不拘一格的创造力,是极具个人性又有现代性特征的艺术品。

二、鲁迅杂文的思想、艺术特质

首先应理解鲁迅作为一个思想独立而深刻的战士,其人其文所具有的反叛性与异质性。

然后可以从五个方面概括鲁迅杂文思想与艺术的特征。

第一是批判性、否定性与攻击性,源于鲁迅对现代知识分子使命的理解,即不断揭示现实人生的弊病与思想文化的困境,也源于鲁迅“不克厥敌,战则不止”的不屈精神。

第二是在“反常规”的“多疑”思维烛照下的犀利与刻毒。

批判锋芒常指向人们习以为常的病态心理,把国人的落后根性看得太透彻了。

而且思维也总是另辟蹊径,对读者的惯性思维构成挑战。

第三是“贬锢弊常取类型”,抓住本质勾勒社会相类型形象(共

名)。

第四是主观性,释愤抒情,无不是作者的心灵歌哭。

第五是无拘而极富创造力的杂文语言,常用“拗体”,突破语言对思想的束缚。

总之,只有深入了解社会实际,体会鲁迅的人格与精神,才能真正读懂鲁迅的杂文。

浅析鲁迅杂文的特点郜艳丽黑龙江广播电视大学安达分校 黑龙江安达 151400[摘要]本文结合鲁迅先生的杂文作品,对其特点进行分析,仅供参考。

[关键词]鲁迅;杂文;特点鲁迅是中国现代小学的开拓者,是杂文的奠基者。

他的杂文是一座艺术宝库,美如辽阔的天空和浩瀚的海洋;他的杂文如匕首、似投枪般的对黑暗的历史、传统、社会和人生进行了剖析与嘲弄,深刻的表现出了他作为一位“民族魂”人物为民族解放而上下求索的精神。

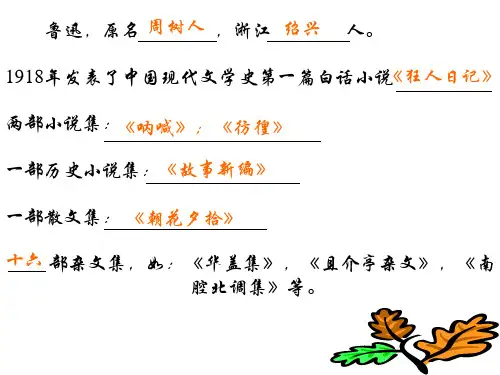

一、鲁迅杂文的创作概况鲁迅的杂文创作以1927年为界,分为前期和后期。

前期杂文有《热风》、《坟》、《华盖集》和《华盖集续编》;后期杂文有《而已集》、《三闲集》、《二心集》、《南腔北调集》、《伪自由书》、《准风月谈》、《花边文学》、《且介亭杂文》、《且介亭杂文二集》、《且介亭杂文末编》、《集外集》、《集外集拾遗》、《集外集拾遗补编》。

鲁迅杂文的内容十分丰富,取材广阔,短小精悍,形式自由,语言精炼。

他赋予了杂文内在的文学品格,达到了内容与形式的有机结合和完美统一。

瞿秋白在《鲁迅杂感选集.序言》中说:“鲁迅的杂感其实是一种社会论文——战斗的阜利通。

谁要是想一想这将近二十年的情形,他就可以懂得这种文体发生的原因。

剧烈的社会斗争,使作家不能够从容地把他的思想和情感熔铸到创作里去,表现在具体的形象和典型里;同时,残酷的强暴的压力,又不容许作家的言论采取通常的形式。

作家的幽默才能,就帮助他用艺术的形式来表现他的政治立场,他的深记得的对于社会的观察,他的热烈的对于民众斗争的同情。

不但这样,还反映着五四以来中国的思想斗争的历史。

然而,它的特点是更直接更迅速地反映社会上的日常事变。

用鲁迅自己的话说,他那时的杂文写作,主要着眼于“文明批评”和“社会批评”。

“文明批评”,就是文化批评,诸如所谓国民性、国粹、封建主义的纲常礼教以及种种形而上的精神弊端,都属于文明批评的范畴;“社会批评”,就是举凡专制政治的种种表现、统治当局的倒行逆施、无聊文人的助纣为虐等,均在社会批评视野之内。

浅议鲁迅杂文的艺术成绩内容提要:在中国现代文学史上,鲁迅的杂文地位超级重要。

他的杂文具有反封建主义文化传统、反对军阀统治、反对人民群众受压迫的现实。

他的笔就像一支枪,与反动仇敌展开了斗争。

在他的杂文中,能看出所表现的具有国民性、议论性等深刻批判性。

现代杂文由鲁迅开创,他在杂文上所取得的艺术成绩,我将以自己的观点加以浅议。

关键词:批判性、国民性、议论性、讽刺、抒情艺术、形象、逻辑思维。

鲁迅后期杂文简况鲁迅杂文以1927年为界划分为前后两个时期,鲁迅按照那时主客观情形,选择了杂文作为自己创作的主项,为此花费了最大的精力.他在1935年末的《且介亭杂文二集·跋文》中说:“我从在《新青年》上写《随后感》起,到写这集子里的最末一篇止,共历十八年,单是杂感,约有八十万字。

后九年中的所写,比前九年多两倍;而这后九年中,近三年所写的字数,等于前六年。

”这原因也正如他自己说的:“此刻是何等迫切的时候,作者的任务,是在对于有害的事物,立刻给以反应或抗争”,是感应的神经,是攻守的手足。

”①面对着三十年代政治战争”,所以“匕首”、“投枪”似的杂文,便成了他最主要的战斗武器。

这时,由于他已能熟练地运用马列主义,他的目光更为灵敏,能够穿透复杂社会现象的厚壁,使他的杂文如虎添翼,在思想斗争、文艺斗争中成为使仇敌望风披靡的利刃。

鲁迅杂文的重大成绩杂文是鲁迅一生中运用最多的文学形式。

鲁迅的杂文在新文学发生、进展中都起了极重的作用。

由于中国现代文学进展的特殊境遇,也由于有了鲁迅,杂文这种形式终于跻身现代文学的殿堂,占有一席之地。

一、鲁迅杂文是一部生动形象的近代、现代中国社会史。

他象一名高等画师般,在相当的广度、深度上,在评论社会的进程中画出了特按时期中国的历史面貌。

从《热风》到《且介亭杂文末编》,记录了新文化运动时期两种思想的搏斗;记载了人民公共与北洋政府和国民党新军阀的浴血战斗,描画了大革命的风云变幻的时期风貌;也能够看到从“五卅”到“九一八”、“一二八”,一个民族的逐渐奋起,与强暴外敌的斗争;许多杂文本身是三十年代反文化“围剿”的产物,同时也在一些篇章中看到对反革命的军事“围剿”的揭露。

鲁迅重视杂文的文学批评和艺术批评鲁迅是中国现代文学史上的一位重要作家和文化评论家,他对于杂文的重视在他的文学批评和艺术批评中体现得淋漓尽致。

本文将从鲁迅对于杂文的认识、对于杂文的创作和对于杂文的影响三个方面来探讨他对于杂文的重视。

鲁迅对于杂文的认识非常深刻。

他认为杂文是一种独特的文学形式,它不仅可以表达作者的个人情感和思想,还可以通过对社会现象和人性的观察,直观地揭示社会问题和人类的矛盾。

对于鲁迅来说,杂文是一种具有强烈社会意义的文学形式,它不仅能够娱乐读者,更重要的是能够引起读者对社会问题的关注和思考。

鲁迅在杂文创作上倾注了大量的心血。

他以敏锐的观察力和犀利的文字风格,将自己对社会现象的独到见解和对人性的深刻洞察融入到杂文中。

他的杂文不仅内容丰富多样,而且语言简练生动,引人入胜。

通过对于社会现象的讽刺和对于人性的揭示,鲁迅的杂文给人以深刻的思考和启示,使人们能够更好地认识社会和自我。

鲁迅的杂文对于中国文学和社会产生了深远的影响。

他的杂文以其独特的风格和思想深度,引起了广大读者的共鸣和关注。

鲁迅的杂文不仅对于当时的社会问题进行了有力的批判,更为后来的文学创作提供了重要的参考和借鉴。

他的杂文不仅在当时引起了巨大的轰动,更成为了中国现代文学史上的经典之作。

鲁迅对于杂文的重视体现在他对于杂文的认识、杂文的创作和对于杂文的影响上。

他认为杂文是一种重要的文学形式,通过杂文可以表达作者的个人情感和思想,揭示社会问题和人类的矛盾。

他在杂文创作上付出了大量的心血,使自己的杂文既内容丰富多样,又语言简练生动。

他的杂文对于中国文学和社会产生了深远的影响,不仅引起了广大读者的共鸣和关注,也为后来的文学创作提供了重要的参考和借鉴。

鲁迅的杂文是中国现代文学史上的宝贵财富,对于我们今天的文学创作和社会发展仍然具有重要的借鉴意义。

鲁迅的杂文的特点浅谈鲁迅杂文的特点|鲁迅的杂文有什么特点要特点鲁迅杂文的写作特点是什么鲁迅的杂文是有极强烈的战斗性的,这种战斗性借助于深刻的思想内容和强烈的艺术魅力而表现出来,它是逻辑思维和形象思维通过具体材料的和谐统一。

鲁迅说,杂文必须“生动,泼辣,有益,而且也能移人情。

”①又说:杂文必须“是匕首,是投枪,能和读者一同杀出一条生存的血路的东西;但自然,它也能给人愉快和休息”②。

鲁迅总是在首先强调杂文的思想性、战斗性的同时,也强调它的艺术感染力,强调它必须通过生活的形象和语言的魅力给读者以艺术的享受。

自然,它给人的愉快和休息,决不是抚慰和麻痹,而“是休养,是劳作和战斗之前的准备”,它是统一于战斗也是为了战斗的。

所以这跟艺术至上主义者强调的所谓艺术,存在着根本的区别。

鲁迅对杂文提出了卓越的观点,这是他长期的创作实践的概括,他的全部杂文完美地体现了这些观点。

下面,我们将着重分析鲁迅杂文的艺术特色和表现方法。

杂文是政论的一种艺术的表现,它要求一种逻辑力量。

但鲁迅的杂文却具有高度的说服力,长篇的论证严密,短篇的一针见血,都能在有限的篇幅里,把道理说得清楚、充分、深刻。

这是因为它总是在最要害的地方揭示问题的本质,表现出鲜明、肯定、无可反驳的逻辑力量。

这是鲁迅杂文的一个首要的特征。

鲁迅杂文的论辩的过程,它的达到结论的过程,常常是集中力量揭露事物本身的内在矛盾,使问题得到异常彻底的解决。

毛泽东同志说:“分析的方法就是辩证的方法。

所谓分析,就是分析事物的矛盾。

”①鲁迅正是擅长这种分析的高手,因此他的论辩就能制强敌于死命。

如梁实秋曾经狡称自己不知道“主子是谁”,说他不是资本家的走狗。

鲁迅从阶级论的思想出发,深刻地认识走狗行为的实质,是为整个阶级效劳的,而不是为个别的资本家,所以梁实秋不知“主子是谁”的哀鸣,正是一个可以抓取的要害。

他一针见血地指出:“这正是‘资本家的走狗’的活写真。

凡走狗,虽或为一个资本家所豢养,其实是属于所有的资本家的,所以他遇见所有的阔人都驯良,遇见所有的穷人都狂吠。

谈鲁迅杂文的艺术特色提到鲁迅,我们不仅会想到《呐喊》、《彷徨》两部小说集及其笔下独具特色的人物形象,还会想到他那战斗力极强的杂文。

鲁迅一生共出版杂文集16部,近700篇,计140万字,而这些杂文的形式又是多样的,除了辩论形式外,有的用抒情形式,鲁迅的杂文是一座难于跨越而至今还无人能够跨越的高峰,他开创了杂文创作的一个崭新的时代,在他的影响下,现代杂文在30年代就进入繁荣期,“左联”的刊物和其他许多进步的文学刊物,都刊登了大量的鲁迅杂文作品,以他为旗帜,在当时左翼文坛上涌现了一大批追随他效法他的左翼杂文作家群。

他们的杂文创作风格相似。

这种文学现象,一些学者文人称之为“鲁迅风”,可以说,鲁迅的杂文具有无穷的艺术魅力,无论是语言、形式、内容还是标题的使用,都具有独特的风格。

1 标题的悬念艺术一篇文章,最先与读者见面的就是标题。

好的标题富有吸引力,能唤起读者阅读文章的兴趣。

鲁迅作为文章大师,从不轻易设置文章的标题。

纵观鲁迅的杂文,每个标题无不体现了他的精巧构思,从而使标题与文章相得益彰,作品内容与形式两臻其美。

鲁迅的杂文之所以能深受读者的欢迎,震撼人们的心魄,这主要来之于作者卓越的艺术表现力,同时也与作者精湛的标题艺术密切相关。

巧设悬念,就是鲁迅杂文标题艺术的一个显著特点。

鲁迅独创性的将文学创作中的这一技巧运用到了杂文标题之中,故意在标题中设置悬念,激起读者的阅读兴趣。

如《登错的文章》这个标题就十分奇特,当读者一看到这个标题时就会产生这样的想法,什么“文章”?为何“登错”了?结果将会怎样?这不能不引发读者的浓厚兴趣,给人以强烈的悬念,促使人们非看内容不可,待看完全文方解其意。

原来作者是借当时少年刊物上登载岳飞、文天祥的故事,嘲讽了国民党反动派言行不一的丑态:这两位人物“做现在的少年们模范,却似乎迂远一点”,而应该“励现在的文官武将,愧前任的降将逃官”,对国民党反动派出卖国家、屈膝投降的罪行也进行了猛烈的鞭挞。

论述鲁迅杂文的艺术风格

鲁迅杂文的艺术风格主要表现为以下几个方面:

1. 雄辩的语言风格

鲁迅杂文的语言风格独具特色,语言雄辩、铿锵有力。

他善于使

用生动的比喻和富有表现力的修辞手法,使文章更富有感染力和说服力。

2. 激烈的批判精神

鲁迅的杂文充满了激烈的批判精神,犀利地揭示社会黑暗面,揭

露人性的丑陋面。

他毫不留情地批判社会的种种不公和歧视现象,反

映了他对社会现实的强烈不满和关切。

3. 黑色幽默感

鲁迅的杂文中常常出现一些黑色幽默的元素,通过富有幽默感的

表达方式,让人们更深刻地理解文章所要表达的内涵,让人在阅读中

获得一定的快感和启示。

4. 具有审美价值的表现手法

鲁迅的杂文表现手法多样,艺术价值极高,例如他运用对比、象征、抒情等手法,使文章形象生动,感情真挚,更能引起读者的共鸣。

他的杂文具有一定的艺术性,不仅反映了社会现实,更让人们领略到

文学的美感。

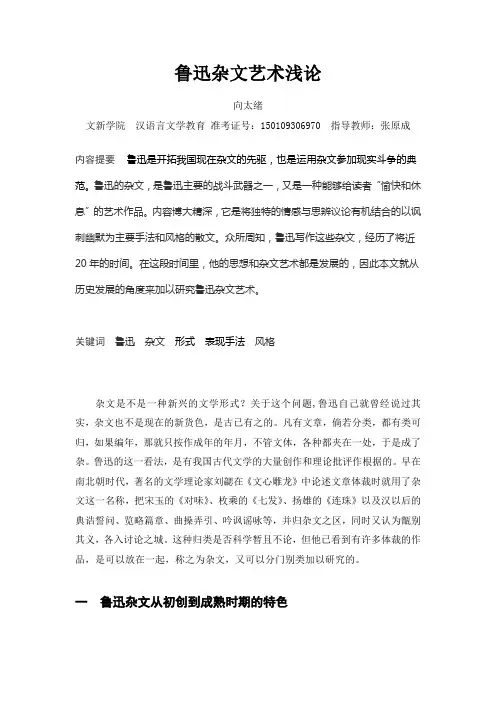

鲁迅杂文艺术浅论向太绪文新学院汉语言文学教育准考证号:150109306970 指导教师:张原成内容提要鲁迅是开拓我国现在杂文的先驱,也是运用杂文参加现实斗争的典范。

鲁迅的杂文,是鲁迅主要的战斗武器之一,又是一种能够给读者“愉快和休息”的艺术作品。

内容博大精深,它是将独特的情感与思辨议论有机结合的以讽刺幽默为主要手法和风格的散文。

众所周知,鲁迅写作这些杂文,经历了将近20年的时间。

在这段时间里,他的思想和杂文艺术都是发展的,因此本文就从历史发展的角度来加以研究鲁迅杂文艺术。

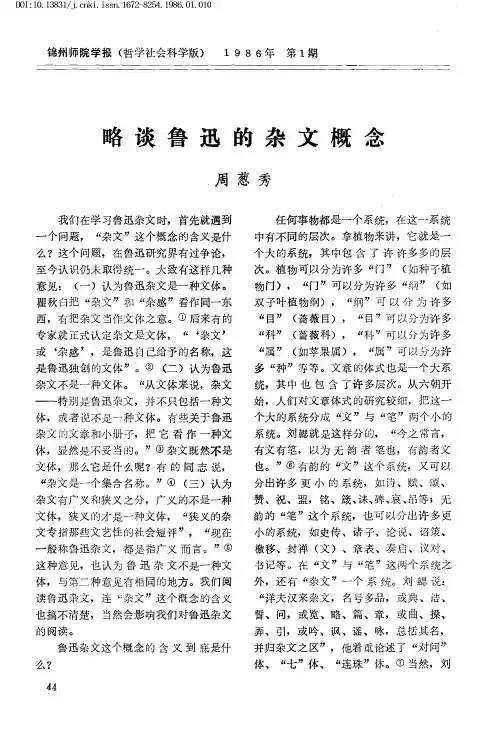

关键词鲁迅杂文形式表现手法风格杂文是不是一种新兴的文学形式?关于这个问题,鲁迅自己就曾经说过其实,杂文也不是现在的新货色,是古已有之的。

凡有文章,倘若分类,都有类可归,如果编年,那就只按作成年的年月,不管文体,各种都夹在一处,于是成了杂。

鲁迅的这一看法,是有我国古代文学的大量创作和理论批评作根据的。

早在南北朝时代,著名的文学理论家刘勰在《文心雕龙》中论述文章体裁时就用了杂文这一名称,把宋玉的《对味》、枚乘的《七发》、扬雄的《连珠》以及汉以后的典诰誓问、览略篇章、曲操弄引、吟讽谣咏等,并归杂文之区,同时又认为甑别其义,各入讨论之城。

这种归类是否科学暂且不论,但他已看到有许多体裁的作品,是可以放在一起,称之为杂文,又可以分门别类加以研究的。

一鲁迅杂文从初创到成熟时期的特色五四新文化运动激发起沉思中的鲁迅的热情,投身到火热的斗争中去,用笔参加战斗,除创作小说、翻译外,还写杂文。

一九二五年十一月,鲁迅出版了第一个杂文集《热风》,收入一九一八、一九一九年在《新青年》上发表的随感录二十七篇和一九二一年到一九二四年在《晨报副刊》上发表的随感录式的短文十四篇。

所以,从一九一八年到一九二二年间,可说是鲁迅杂文艺术的初创时期,也可说是《热风》时期。

下面从思想内容、表现手法和风格三个方面来谈。

《热风》的思想内容,有的是对于扶、静坐、打拳而发的;有的是对于所谓保存国粹而发的;有的是对于那时旧官僚的以经验自豪而发的;有的是对于上海《时报》的讽刺画而发的;有的是对于所谓‘虚无哲学’而发的;有的是对于上海之所谓‘国学家’而发的;有的是泛论。

鲁迅杂文简介一、鲁迅杂文概况共约135万字,作家整个创作共约170万字。

前期:《热风》、《坟》、《华盖集》、《华盖集续编》。

后期:《而已集》、《三闲集》、《二心集》、《南腔北调集》、《伪自由书》、《准风月谈》、《且介亭杂文》、《且介亭杂文二集》、《且介亭杂文末编》。

另有:《集外集》、《集外集拾遗》、《集外集拾遗补编》二、鲁迅杂文意义:中国近现代社会与文化思想变迁的形象记录。

鲁迅思想与心灵的发展的记录。

是鲁迅重要的文学创作,是鲁迅思想批判、政治批判、文化批判的形象载体。

是现代文学新形式的创造。

是理解鲁迅与他的其他文学作品的重要文献。

三、鲁迅杂文的思想内容:1、国民性解剖与批判,期望健康国民性的重建。

2、传统文化的剖析与批判,希望重构中国现代文明,再造现代中国文化。

3、中国社会的现实批判与文化抗争,为人民大众代言,为中国文学的新生呐喊。

四、鲁迅杂文的审美特征:1、鲁迅文体与鲁迅精神的有机统一。

冷峻、辛辣的思想文化批判;多姿多态的文体样式;丰富生动的语言形态;精辟睿智的辩论风格。

崇高博大的人格精神;深厚广博的学养;使气命文、率性而为的文人风骨;忧愤深广的济世情怀。

2、形象性审美思维与逻辑性辩难思维的有机统一。

独异的形象系统与严谨的逻辑思辨的结合。

形象的描绘、艺术的想象、情感的表达与犀利的批判、严格的说理、通透的议论联系为一体。

深邃的思想性与审美的形象性打成一片。

3、杰出的讽刺艺术与独特的抒情艺术的统一。

讽刺与批判中包孕的是作家崇高的人格精神与悲悯情怀。

他的批判是有良知的知识分子师心遣论,他的讽刺是为国为民生的使气命文。

锋芒的外表中包裹的是一颗滚烫的赤字之心,愤世嫉俗的文章里蕴含的是一个孤独的情怀。

他的杂文形式呈现:浓郁的情感与深刻的批判结合,内在情感美与外在形式美的统一。

多用骈散兼备的句式抒发情感,表达议论。

语言形象富有节奏美感。

冷嘲热讽,清俊通脱,形象生动。

《热风》:1925年编定,收入1918年至1924年间创作的杂文41篇。

浅析鲁迅杂文的语体特征

鲁迅的杂文一直备受读者的追捧,其文学价值和精彩文笔令人钦佩。

鲁迅杂文的特点之一就是其独特的语体特征。

本文将从《浅析鲁迅杂文的语体特征》的角度来探讨鲁迅的杂文。

第二段:

作为一种文体,鲁迅杂文有着其独特的语体特征。

其中最突出的特征之一是生动引人入胜。

鲁迅善于运用有感染力的言辞,以及细腻而精彩的描写,让读者很容易进入文章的氛围,融入到文章的情节之中。

其次,鲁迅的杂文以短小平实的句子及幽默的文字来表达观点,从而使文章更加有趣有磁性,令读者产生共鸣。

第三段:

此外,鲁迅杂文的另一大特点是鲁迅特有的思考方式。

他把自己的思想深奥地包裹在活泼的笑话之中,使文章更为鲜活生动。

此外,他对社会现象的评述犀利而贴切,用简洁而别致的文字表达,深入探讨各种社会问题,从而给读者带来全新的视角。

第四段:

再者,鲁迅精湛的文笔也是其杂文的特色之一,他精妙的比喻、令人发指的隐喻,使文章更多元化。

他能运用恰当的比喻和隐喻来表达深刻的意义,吸引读者的注意力,书写出生动而有深度的文章,令杂文更加精彩。

第五段:

此外,鲁迅杂文还有一个明显的特点,就是其语言的活力和生命

力。

鲁迅以其独特的语言特点,使得文章中有着丰富的渲染,以及璀璨的情感,层出不穷的精彩。

第六段:

总之,鲁迅杂文的语体特征是一派独特的文学风格,充分体现出鲁迅的文学风采。

其生动引人入胜的言辞,精彩的比喻和隐喻,以及独特的思维方式,使其更具有情趣和穿透力,充满诗意而又贴近生活,是不可多得的杰作。

论鲁迅杂文的内容及艺术特色一、鲁迅杂文的创作概况早期杂文的内容与特色鲁迅是《新青年》作家的主将,又是《语丝》派的坛主之一。

中国现代杂文,基本上是由这两个前后承接的流派开辟的。

鲁迅正是这种文体的奠基人。

鲁迅杂文的总体成就,在以后专章论述。

他早期杂文分别收入《热风》、《坟》、《华盖集》和《华盖集续编》、《而已集》等杂文集中。

《热风》于1925年出版,收集了1918至1924年的杂文41篇,其基本内容是抨击了“国粹主义”,扫荡愚昧迷信。

文章的色调具有“五四”初期的亮色,明朗有力。

在形式是短小精悍、格言体。

这种文体类似尼采、叔本华的哲理小品,丹麦著名文艺批评家勃兰兑斯在《尼采》一书中,对尼采的哲理散文给予很高的评价。

勃兰兑斯认为:尼采是“德国散文中最伟大的文体学家。

”尼采“总是以格言方式阐述自己的思想,他的”激情澎湃的格言体著作方式无疑是独创性的。

”“在他身上,抒情的风格与批判风格不仅同样得到了强健的发展,而且,它们之间还形成了一种迷人的结合方式。

”这时的鲁迅在思想上已批判和否定尼采,但对尼采的格言式文体是相当赞赏的。

因而勃兰兑斯对尼采格言式文体的论述,对我们理解鲁迅的《热风》随感录的文体特点,还是有相当启发的。

《语丝》时期,开始了鲁迅一生自自觉运用杂文武器进行战斗的时期。

他这时在多种报刊上发表了大量的杂文,这些杂文收入《坟》,(1927年),《华盖集》(1926)、《华盖集续编》(1927年)《而已集》等。

《坟》里的篇章,除了一部分属于他辛亥革命前的思想结晶外,大部分偏重于深入剖析说理,揭出封建传统文化思想与道德的反动内核。

如《春末闲谈》、《灯下漫笔》、《论“费尔厄泼赖”应该缓行》等力作。

鲁迅在这些文章中意态自如,议论风生、从容舒卷。

纵横开阖,对历史和现实的阶级斗争规律作了前夫古人的开掘和概括,对这种开掘和概括融铸在“细蜂腰”、阔人摆的“人肉筵宴”、“落水狗”和“叭儿狗”等创造性的杂文形象之中。

鲁迅在揭露旧社会的种种弊端,同时也在探索着新的道路,如《灯下漫笔》里指出,长期处在封建统治下的中国人民一贯处在“想做奴隶而不得”或“暂时做稳了奴隶”的地位,所以他号召人们要创造“中国历史未曾有过的第三样的时代。

谈谈鲁迅杂文的解读方法-中学语文论文谈谈鲁迅杂文的解读方法王友花难道鲁迅的杂文就真的如此可怕?为什么学生阅读觉得无从入手?其实,采取恰当的方法,找到突破口,就不用害怕“周树人”。

一、从写作背景入手,找到“投枪”所向的“敌人”鲁迅曾说:“作者的任务,是在对于有害的事物,立刻给以反响或抗争,是感应的神经,是攻守的手足。

”他是这么说的,也是这么做的,他的杂文是匕首、投枪,总是感应着时代的脉搏,充满战斗性。

因此,读鲁迅的杂文要指导学生从写作背景入手,明确这把“匕首”所投向的“敌人”是谁,那么读起来就有的放矢了。

《春末闲谈》写于1925年4月22日。

当时,以北洋军阀政府为中心的封建势力和帝国主义势力,为了对抗日益高涨的革命运动,在思想文化战线上提倡“尊孔诗经”,妄图用封建思想麻痹革命人民的斗志,瓦解革命运动。

针对这股反动逆流,鲁迅写了这篇批判奴化思想的战斗檄文,把“匕首”投向了反动统治者。

先引导学生了解写作背景,进而引导学生探讨文章一开头提到的“细腰蜂”的传奇故事,就不会显得突兀难懂了。

二、从结构入手,理清作者的思路鲁迅的杂文是“纵意而谈”,有了要说的话,畅所欲言,任凭思想感情的自由驰骋,不受任何文体章法的限制,但这并不是说鲁迅的杂文是杂乱无章的。

他的杂文在结构上具有严密的逻辑性,因此,要引导学生从结构入手,理清作者的思路。

鲁迅的《拿来主义》在形式上好象很杂乱,从“梅兰芳”写到“尼采”,又写到“大宅子”,又写到“鱼翅”、“鸦片”之类的,但如果引导学生从全文内在的逻辑结构入手,就容易把这些“珠子”串成有价值的“项链”来。

全文结构如下图所示:第1段至第6段:为什么闭关主义送去主义送来第7段:是什么——运用脑髓,放出眼光,自己来拿第8段至第9段:怎么办错误态度孱头昏蛋废物?摇正确态度占有挑选创新?摇第10段:重申论点:拿来主义的意义与条件提纲挈领地把握住文章的脉络,就能在杂文灵活多变的章法布局中,抓住作者跃动的思想脉搏,理解作者的观点:对外来文化,我们要“拿来”。

读书报告浅谈鲁迅杂文(共5篇)第一篇:读书报告浅谈鲁迅杂文浅谈鲁迅杂文在中国近代作家中,我最喜欢,而且最敬佩的就是鲁迅。

也许是因为小学初中高中学了太多有关鲁迅的文章,以致对鲁迅的文章有很大的兴趣。

亦或者因为自己喜欢历史,看了太多民国时期的历史书籍,因而对鲁迅的作品有很高的评价。

不管如何,总之从小学到现在大学,我一直都又看鲁迅的文章,毕竟是它伴随着我的成长。

细细想下,从小学到高中真的学过不少鲁迅的文章。

我现在依旧还记得的有《从百草园到三味书屋》、《风筝》、《藤野先生》、《社戏》、《雪》、《故乡》、《孔乙己》《中国人失掉了自信力了吗》等等,还有一些未能列出。

鲁迅,字豫才,原名周树人,浙江绍兴人。

这些相信很多人已经耳熟能详。

上了大学,我没想到还会看鲁迅的文章。

在图书馆我找到了一本《鲁迅人上笔记》,本书分别列出了鲁迅在不同方面的文章。

有童年印迹,游学岁月,学运风潮,两地情书,文字生涯,纸上刀光和辞别人生。

因为鲁迅的文章太多,因此本次读书报告,我只能选一些文章,浅谈自己的观点。

首先从《中国人失掉了自信力了吗》这一篇文章开始,这篇文章是鲁迅晚期的作品。

我看书有一个特点,就是要了解书中所写的历史背景,再根据那时的历史背景看书。

鲁迅写这篇文章的时候是九一八事变三周年,那是社会对中国前景普遍处于悲观状态,散发着中国无力收复东三省,中国人失去了自信力等等的言论。

这时鲁迅站出来驳斥这种言论。

文章相当短,可谓是惜墨如金。

首先,鲁迅摆出对方的论据:两年前自夸地大物博;后来就不自夸了,将希望寄托于国联(注:国联“国际联盟”的简称,第一次世界大战后于1920年成立的政府间国际组织。

);到了现在,既不自夸也不信国联,却改为求神拜佛,怀古伤今!从这三个论据,似乎可以得出“中国人失掉了自信力了”这个论点。

然而,鲁迅就据此来反驳对方。

中国人先是信“地”、信“物”,后来又信“国联”,这些并不是自信的表现,只能算是“他信力”。

对国联绝望之后,便将“他信力”也失去了。

鲁迅杂文集对鲁迅杂文的思想与艺术评点鲁迅是中国现代文学史上的重要作家之一,他的杂文集《鲁迅杂文集》是他创作生涯中的一部重要作品,集结了他的许多杂文以及对当时社会现象的观察和思考。

本文将对《鲁迅杂文集》中的鲁迅杂文的思想与艺术进行评点。

一、鲁迅杂文的思想鲁迅的杂文主要关注社会现象和人性问题,他对传统文化以及现代社会的冲击和矛盾深感忧虑,因此,他在杂文中表达了对封建制度的批判、对旧社会的不满以及对人性的反思。

1. 批判封建制度鲁迅在杂文中经常揭示封建制度下的陈旧观念、道德束缚以及对劳动人民的剥削。

他以冷嘲热讽的语言,让人们看到封建统治者和传统道德的虚伪和欺骗。

例如,在《阿Q正传》中,他通过对阿Q的塑造,揭示了封建传统下人性丑陋的一面。

2. 不满旧社会鲁迅对旧社会的不满主要体现在对社会不公正现象的揭露,他对社会阶级和等级制度的批判尖锐而犀利。

他以饱含愤怒的笔触,揭示了旧社会给普通人民带来的困苦和不幸。

例如,在《故乡》中,他描述了故乡的一切都被城市的统治者剥夺的情景,让人们感受到强烈的不公正和无奈。

3. 反思人性鲁迅在杂文中对人性进行了深入的反思,探讨了人性中的善恶、懦弱和崇高。

他通过对人的思想动机和道德行为的揭示,让人们重新审视自己的内心世界。

例如,在《药》中,他通过主人公潮州人的遭遇,对人性的懦弱和自私进行了深刻的反思。

二、鲁迅杂文的艺术鲁迅杂文的艺术风格独特,他运用生动的语言、犀利的反讽和鲜明的形象象征,使读者更容易理解和感受他所想表达的思想。

1. 生动的语言鲁迅杂文的语言通俗易懂,他运用大量的口语和方言,使作品更贴近人民群众,更易于理解。

他善于用简洁明快的文字来描绘人物和情节,让读者能够直观地感受到作品的力量。

2. 犀利的反讽鲁迅在杂文中经常使用冷嘲热讽的手法,通过对现实现象的剖析和辛辣的调侃,让作品更具震撼力和威力。

他以一种玩世不恭的态度,直指社会现象的荒谬和虚伪。

3. 鲜明的形象象征鲁迅在杂文中刻画出许多鲜明的形象,这些形象往往具有象征性的意义,可以代表一种特定的社会现象或者人性特点。

鲁迅杂文浅说

本文从网络收集而来,上传到平台为了帮到更多的人,如果您需要使用本文档,请点击下载按钮下载本文档(有偿下载),另外祝您生活愉快,工作顺利,万事如意!

一、鲁迅杂文类型化写作所具有的超越性

先从前而提到的鲁迅杂文不知道背景读不懂的疑问说起。

鲁迅杂文确实有这样的特点:它总是对现实问题作出及时回应,有很强的具体针对性,不了解背景,就不知道在讲什么。

鲁迅杂文的取材、构思的起点都是具体的、感性的、个别的现象。

鲁迅作为一个文学家,对现象形态有一种特殊的敏感,他有极强的形象记忆能力,这是最能表现他的文学家特质的。

但鲁迅同时是个思想家,具有思想的穿透力、联想力,从个别到普遍,由具体到抽象,提升、概括出一种社会典型现象或社会类型,从”这一个”到“这一类”。

但仍保留现象形态的生动性与丰富性,以及感情特征。

这是鲁迅杂文的一个最根本的特点:它是一种“类型化的写作”,是“这一个”和“这一类”的统一。

它的最大特点,是“开口小而开掘深”。

关键是“开掘深”。

鲁迅对任何问题的开掘,都深入历史文化的深处。

鲁迅所具有的渊博的知识,使得他具有很强的联想力,会想到中国的历史文化种种类

似现象,所以他在解剖任何社会现实现象时,都能挖掘到历史文化的根源。

所以他的杂文,不仅是“社会批评”,更是“文明批评”。

对中国传统文明和西方文明都有鞭辟入里的审视。

另一方而,鲁迅对社会现象的开掘,又总能深入人性的深处,其中包括了对中国国民性的批判。

正是这两个深度:历史文化的深度,人性的深度,就使得他所概括出来的类型,就具有了普遍性与超越性的特点。

也就是说,它既是从自己生活的现实出发,具有时代性与历史性;又超越时空,一直延伸到今天、当下,具有当代性。

这是鲁迅区别于其他作家的地方。

二、鲁迅的杂文思维

鲁迅杂文不仅有深邃的思想,更有独特的思维方式。

读鲁迅杂文不仅要注意鲁迅讲什么,怎么讲,还要注意他怎么想;不仅要了解他的独特见解,还要了解他看世界的方法。

我常常说,鲁迅的意义,就在他是中国思想文化结构里的异样的存在,另一种存在。

他不仅对任何构成主流的意识形态,公认的常规、常理、常态、定论提出质疑与挑战,而且提供了另一种思维方式。

因此不是所有人都喜欢鲁迅,特别是鲁迅杂文。

当你对自己多年所受的教育深信不疑,对现在生活各方而都很满意的时候,你不会喜欢鲁迅,觉得鲁迅怪

怪的,跟你所接受的、习惯的、认可的观念、思维方式都不一样。

你本能地要拒绝他。

但你一旦不满现状,对多年所受的教育产生怀疑,对现有的生活方式感到不满,想寻找另一种思路,另一种生活方式,有了打破既定秩序,冲出几乎命定的环境,突破自己的内在欲求,这时候,自然就会对鲁迅杂文里的特别的观念、思维方式、表达方式,感到亲切,就能从他的杂文里得到启示。

这就是鲁迅的作品,特别是他的杂文,对于我们的意义:它是另一种存在,另一种思想,另一种思维,另一种声音,因而也是另一种可能性。

当然,你读多了,也会有不同意见,事实上,你在读鲁迅杂文时,也会时时想他讲得对不对,忍不住要和他辩论。

这恰好是鲁迅所希望的。

因为他对自己的观念、思维、表达也是怀疑的。

他称之为“未熟的果子”,他担心自己的不成熟贻害了青年。

也就是说,鲁迅完全不同于总想来指引我们的自命“导师”的知识分子,他并不试图收编我们,用他的观念、思维、表达来束缚我们。

他期待着和我们一起探索、思考,一起寻找、创造新的思维空间,表达空间。

在我看来,这是鲁迅最为特别,也最为可贵之处。

三、鲁迅杂文表达的特点

鲁迅杂文给人印象深刻的,是其想象力和联想力。

鲁迅曾说到他的写作过程:“动起笔来,总是离题有千里之远。

即如现在,何尝不想写得切题一些呢?然而还是胡想乱想,总像断线风筝似的,收不回来。

忽而想到—忽而想到—。

”这种连绵不断的联想,实际上是对处于不同时间和空间下的极不相同的事物之间,内在广泛联系的一种发现。

伏尔泰曾把想象分为“消极想象”与“积极想象”;消极想象只是“简单地保存对事物的印象”,而积极想象却是“把彼此不相干的事物联系起来”,这是一种形象改造的能力。

鲁迅的杂文即是这样的积极想象的典范.

我们看到,鲁迅是那样自由地飞翔于杂文的广阔天地,进行既是现实的又是超越性的思考,无忌地出入于政治、文学、历史、哲学、地理、新闻、民俗、社会学、文化学、人类学,以致自然科学等等各门学科,无拘地表现自己的大愤怒、大憎恶、大轻蔑与大欢喜,将各种艺术形式:诗的,小说的,戏剧的,散文的,绘画、音乐的,融为一体。

鲁迅正是利用杂文形式,发挥他不拘一格的想象力与创造力,进行文体实验,他几乎每一篇杂文都在艺术形式上有新的突破。

在这个意义上,鲁迅杂文确实具有先锋性。

这是鲁迅终于找到的一种最适合他的文体。

回到开头所讨论的问题:鲁迅由写小说、散文、散文诗到写杂文,是不是

才华衰竭的表现?现在看来,鲁迅恰恰是将他写小说、散文、散文诗的才能,以及音乐、美术等艺术家的天赋,都融入他的杂文创造里,可以毫不夸张地说,杂文是鲁迅思想与创作的集大成。

最后,不可不说及,但因为时间限制,更因为研究得不够,又未能展开说的是鲁迅语言的创造与贡献。

这里只说一点:鲁迅杂文的语言,一方而将汉语的表意、抒情功能发挥到了极致;另一方而如同鲁迅思想是反规范的一样,鲁迅杂文的语言也有反规范的一而。

他仿佛故意破坏语法规则,违反常规用法,制造容易种不和谐的“拗体”,以打破语言对思想的束缚,同时取得荒诞、奇骏的美学效果。

本文从网络收集而来,上传到平台为了帮到更多的人,如果您需要使用本文档,请点击下载按钮下载本文档(有偿下载),另外祝您生活愉快,工作顺利,万事如意!。