第四章精神养生

- 格式:ppt

- 大小:565.00 KB

- 文档页数:38

![[中华食物养生大全]中华实用养生宝典(全文)](https://uimg.taocdn.com/3d96033dd15abe23482f4df9.webp)

[中华食物养生大全]中华实用养生宝典(全文)篇一: 中华实用养生宝典前言中医养生学,历史源远流长,内容丰富翔实,经历代养生学家不断地补充、完善,形成了独具特色的理论和方法。

中医养生学是祖国医药学的重要组成部分,是祖国医药学伟大宝库中的一颗璀璨明珠。

前言第一章中医养生基本理论中医养生学继承了传统中医学的理论和古代哲学思想的精华。

以“天人相应”和“形神统一”的整体观为出发点,主张从综合分析的角度去看待生命和生命活动。

养生方法以保持生命活动的动静互涵、平衡协调为基本准则。

主张“正气为本”,提倡“预防为主”,强调辨证思想。

要求人们用持之以恒的精神,自觉地、正确地运用养生保健的知识和方法,通过自养自疗,提高身体素质和抗衰防病的能力,达到延年益寿的目的。

第一节天人相应第一节天人相应第二节生命第二节生命第三节天年第三节天年第三节天年第三节天年第四节抗衰老第四节抗衰老第四节抗衰老第四节抗衰老第四节抗衰老第四节抗衰老第四节抗衰老第四节抗衰老第四节抗衰老第四节抗衰老第二章中医养生基本原则中医养生学从阴阳对立统一、相互依存的观点出发,认为脏腑、经络、气血津液等,必须保持相对平衡和协调,才能维持“阴平阳秘”的正常生理状态,从而保证机体的生存。

第一节协调阴阳第一节协调阴阳第一节协调阴阳第二节养气调气第二节养气调气第三节养精固精第三节养精固精第三节养精固精第四节治未病第四节治未病第四节治未病第四节治未病第四节治未病第四节治未病第四节治未病第四节治未病第四节治未病第五节畅通经络第五节畅通经络第五节畅通经络第五节畅通经络第五节畅通经络第三章精神养生精神养生,就是在“天人相应”的整体观念的指导下,通过颐养心神,调摄情志,调剂生活等方法,保护和增强人的心理健康达到形神统一,提高健康水平。

“健康”不仅仅是没有疾病和虚弱现象,而且还要有良好的精神状态和社会适应能力。

第一节心理健康的概念第二节心理健康的意义和原则第三节养神的方法第三节养神的方法第三节养神的方法第三节养神的方法第三节养神的方法第三节养神的方法第三节养神的方法第三节养神的方法第三节养神的方法第四节调七情,免刺激第四节调七情,免刺激第四节调七情,免刺激第四章运动养生运用传统的体育运动方式进行锻炼,以活动筋骨,调节气息,静心宁神来畅达经络,疏通气血,和调脏腑,达到增强体质,益寿延年的目的。

环境与养生课程设计一、课程目标知识目标:1. 学生能够理解环境对健康养生的重要性,掌握基本的养生知识。

2. 学生能够描述不同环境下的养生方法和技巧,如季节变化、地理差异等。

3. 学生能够解释生活中常见的环境因素对身体健康的影响,如空气质量、水质、噪音等。

技能目标:1. 学生能够运用所学的养生知识,针对不同环境制定适合自己的养生计划。

2. 学生能够运用养生方法改善自身的生活习惯,提高生活品质。

3. 学生能够运用环境养生知识,为家人和朋友提供合理的养生建议。

情感态度价值观目标:1. 学生能够认识到保护环境对养生的重要性,培养环保意识。

2. 学生能够树立健康养生观念,关注自身和他人健康,关爱生命。

3. 学生能够尊重传统文化,学会在现代社会中传承和发扬养生智慧。

课程性质:本课程结合环境科学和养生保健知识,以提高学生的生活品质和健康素养为目标。

学生特点:考虑到学生所在年级,具备一定的认知能力和生活经验,对健康养生有一定兴趣。

教学要求:注重理论与实践相结合,强调学生的参与和体验,培养其自主学习和解决问题的能力。

通过本课程的学习,使学生能够将养生知识应用于日常生活,形成良好的生活习惯。

二、教学内容1. 环境与健康的关系- 环境因素对健康的影响- 健康环境的营造方法2. 季节养生知识- 春季养生要点- 夏季养生要点- 秋季养生要点- 冬季养生要点3. 地理环境与养生- 高原、平原、沿海等不同地理环境下的养生方法- 城市与农村环境对养生的影响4. 常见环境因素与健康- 空气质量与健康- 水质与健康- 噪音与健康5. 养生方法与实践- 饮食养生- 运动养生- 精神养生- 起居养生6. 个性化养生方案制定- 根据个人体质、年龄、生活习惯等制定养生方案- 养生方案的调整与优化教学内容安排与进度:第一周:环境与健康的关系、春季养生要点第二周:夏季养生要点、常见环境因素与健康第三周:秋季养生要点、饮食养生第四周:冬季养生要点、运动养生第五周:地理环境与养生、精神养生第六周:个性化养生方案制定与调整教材章节关联:《环境科学》第五章:环境与健康《保健养生》第一章:养生基础知识《保健养生》第二章:四季养生《保健养生》第四章:环境与养生《保健养生》第七章:个性化养生方案制定与应用三、教学方法1. 讲授法:- 对于环境与健康关系、季节养生要点等理论性较强的内容,采用讲授法进行教学,使学生在短时间内掌握基本概念和理论知识。

第四章中医养生第一节中医养生基础理论中医养生是传统中医学的一个组成部分,其目的是颐养身心,增强体质,预防疾病,延年益寿,采用的主要方法包括养精神、调饮食、服药饵、练形体、慎房事、适寒温等。

养生一词最早见于《庄子·内篇》。

其后两千多年中,道家、儒家、释家、医家提出过许多养生理论和方法,但以道家阐述最多。

因此,中医养生学受道家思想的影响最深。

一、中医养生理论的基本原则中医养生学以传统中医学的理论和古代哲学思想为指导,以“天人相应”和“形神合一”整体观为出发点,主张从综合分析的角度去看待生命和生命活动。

养生方法以保持生命活动的动静互涵、平衡协调为基本准则。

主张“正气为本”,提倡“预防为主”,要求人们用持之以恒的精神,自觉地、正确地运用养生保健的知识和方法,通过自养自疗,提高身体素质和抗衰防病的能力,达到延年益寿的目的。

(一)天人合一人在天地之间,宇宙之中,所有的生命活动都与大自然息息相关。

中国传统医学认为:人是个小天地,自然界是个大天地,它们都相通相应。

不论季节气候,昼夜晨昏,还是日月运行,地理环境,各种变化都会对人体的生理、病理产生影响,从而直接影响到人的情志、气血、脏腑以及疾病的产生。

因此,掌握和了解四时六气的变化规律和不同自然环境的特点,顺应自然,保持人体与外界环境的协调统一,才能达到养生保健防病的目的。

(二)形神共养形即形体,神即神志、意识、思维。

形与神两者相互影响,密不可分。

形神共养是要求人在日常生活中既要重视形体的保健,更要重视心理和精神的调养。

在具体应用上就是调和情志,保持心态的安闲清静,并与保养形体相结合,通过合理饮食,适当运动,规律生活,使人气血调畅,形体强健,情志安和。

(三)动静互涵动和静,是物质运动的两个方面或两种不同表现形式。

人体生命运动始终保持着动静和谐的状态,维持着动静对立统一的整体性,从而保证了人体正常的生理活动功能。

体现在中医养生的一是要静以养神,我国历代养生家十分重视神与人体健康的关系,认为心神清静,可致健康长寿。

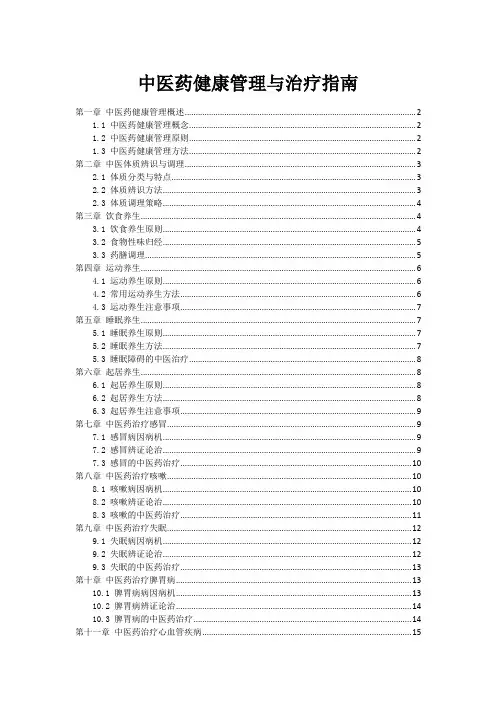

中医药健康管理与治疗指南第一章中医药健康管理概述 (2)1.1 中医药健康管理概念 (2)1.2 中医药健康管理原则 (2)1.3 中医药健康管理方法 (2)第二章中医体质辨识与调理 (3)2.1 体质分类与特点 (3)2.2 体质辨识方法 (3)2.3 体质调理策略 (4)第三章饮食养生 (4)3.1 饮食养生原则 (4)3.2 食物性味归经 (5)3.3 药膳调理 (5)第四章运动养生 (6)4.1 运动养生原则 (6)4.2 常用运动养生方法 (6)4.3 运动养生注意事项 (7)第五章睡眠养生 (7)5.1 睡眠养生原则 (7)5.2 睡眠养生方法 (7)5.3 睡眠障碍的中医治疗 (8)第六章起居养生 (8)6.1 起居养生原则 (8)6.2 起居养生方法 (8)6.3 起居养生注意事项 (9)第七章中医药治疗感冒 (9)7.1 感冒病因病机 (9)7.2 感冒辨证论治 (9)7.3 感冒的中医药治疗 (10)第八章中医药治疗咳嗽 (10)8.1 咳嗽病因病机 (10)8.2 咳嗽辨证论治 (10)8.3 咳嗽的中医药治疗 (11)第九章中医药治疗失眠 (12)9.1 失眠病因病机 (12)9.2 失眠辨证论治 (12)9.3 失眠的中医药治疗 (13)第十章中医药治疗脾胃病 (13)10.1 脾胃病病因病机 (13)10.2 脾胃病辨证论治 (14)10.3 脾胃病的中医药治疗 (14)第十一章中医药治疗心血管疾病 (15)11.1 心血管疾病病因病机 (15)11.2 心血管疾病辨证论治 (15)11.3 心血管疾病的中医药治疗 (15)第十二章中医药治疗慢性病 (16)12.1 慢性病病因病机 (16)12.2 慢性病辨证论治 (16)12.3 慢性病的中医药治疗 (17)第一章中医药健康管理概述健康观念的转变和人们对生活质量追求的提高,中医药健康管理作为一种重要的健康服务模式,逐渐受到广泛关注。

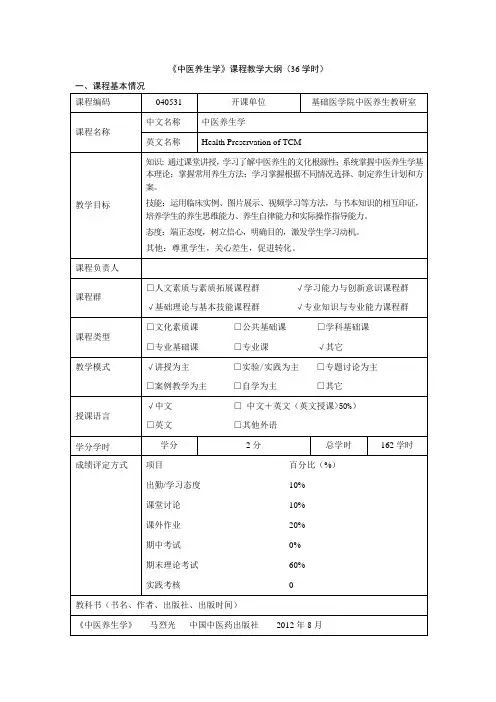

《中医养生学》课程标准编写人:审核人:课程编号:096039课程类型:专业选修课学时:32学分:2适用对象:xx专业一、课程理念中医养生学是在尊重生命规律、符合社会伦理规范的前提下,根据人体生命活动变化规律,研究调摄身心、养护生命、却病延年的理论和方法的中医分支学科。

全书分上、中、下三篇,上篇为中医养生学的基本理论,主要有概论、发展简史、养生学的基本理论和基本原则;中篇为常用的养生方法,主要包括精神养生法、起居养生法、药食养生法、传统运动养生法、针灸养生法、按摩养生法、房事养生法及其他养生法;下篇为养生方法的具体运用,主要有因人制宜、因时制宜、因地制宜和部位养生等。

通过本课程的学习,旨在使学生们学习和了解中医养生的文化根源性;系统掌握中医养生学基本理论;掌握常用养生方法;学习掌握根据不同情况选择、制定养生计划和方案,从而做到未病先防、既病防变,更好地促进疾病的康复。

二、课程目标1. 认知目标通过本课程的学习要求学生掌握中医养生学的基本理论和常用养生技能,掌握中国传统养生学的基本特点、树立整体观念,熟悉常用中医基本理论和中医养生的基本原则。

能够用中医基本理论知识对病人和公众进行有关健康生活方式、疾病预防等方面知识的宣传教育,根据具体情况选择并应用合适的中医养生方法和技能,从而能够在中医理论指导下,根据生命发展的规律,采取能够保养身体,减少疾病,增进健康,延年益寿。

2. 能力目标通过本课程的学习,使学生在科学思维能力方面获得相应的训练和提高,能够将理论知识同实践相结合,初步养成科学、严谨的学习习惯,具有初步的判断、分析和解决问题的能力。

能从辨证唯物主义观点出发,对物质世界有正确的认识,对日常生活中能充分运用中医养生理论指导健康的维持和疾病的恢复,为后续课程的学习和将来从事康复治疗工作奠定坚实的基础。

3. 素质目标通过本课程的学习,学生能够感受并认同中医养生学基本理念和基本内涵,并运用到日常生活保健和疾病的康复治疗中,建立和保持对祖国传统养生理论的好奇心和探究欲,形成一套行之有效的学习和思考方法;能够关注与养生康复的社会问题,逐步树立学科交叉、技术过硬、综合各种学科共同服务于日常保健和疾病康复的观念;发扬善于合作、勤于思考、严谨求实、勇于实践的科学精神,从而做到懂养生、会养生、爱养生,并运用中医养生理论解决辅助临床治疗。

序中醫養生學的基本原則為:一. 協調臟腑二. 暢通經絡三. 清靜養神四. 節欲葆精五. 調息養氣六. 綜合調養七. 持之以恆個人認為基本原則一至六過份理論化, 較難為公眾了解。

原則七、持之以恆、則簡單和易明。

若不能實踐原則七, 原則一至六只會是空論, 難有持久成較。

固持之以恆最為重要。

常用的養生方法亦有很多、包括精神養生、環境養生、起居作息養生、睡眠養生、飲食養生、房事養生、運動養生、娛樂養生、浴身保健、針灸按摩保健、藥物養生等。

而常用的養生方法中、個人至愛則為飲食養生。

並深信必須因應四時氣侯變化、按中醫藥理論實踐「天人相應」、崇尚自然,、四季養生。

不時不食、調理為上。

春養肝、夏清心、秋潤肺、冬補腎。

中醫認為「天人相應」、所以不同的季節氣候都會影響人體。

各種「邪氣」的不同特點、便令身體狀況產生不同變化、以及影響臟腑功能、而產生特異的疾患。

正常的風、寒、暑、濕、燥、火六種自然氣候因素,中醫稱為「六氣」。

根據「五行」的特性、春天多風、夏就有暑熱(火)和暑濕、秋天乾燥、冬天寒冷。

自然界的氣候變化、令萬物按生、長、化、收、藏的規律而生生不息。

但當氣候變化太過或者太弱、便擾亂了自然界的規律、這時中醫就稱之為「邪氣」(邪、即不正之氣)。

例如秋季燥氣嚴重、成為致病因素、中醫就稱之為「燥邪」。

春生、夏長、秋收、冬藏、每個季節都該追隨大自然的規律養生。

春季陽氣初生、宜食辛甘發散之品、而不宜食酸收之味。

春天春雨綿綿、「回南」翳侷、人常常感到身體困倦、頭脹重墜、眼皮低垂、自然懨懨欲睡,、讀書難以 “入腦”。

這種現象我們稱為 “春困” ! 春天卻又是大自然最充滿生機的季節 —— 草綠花開、萬物都從冬天的沉睡中甦醒。

人要呼應自然規律生活、就要消除「春困」。

所以春天我們既要調養好身體的氣血、氣血充自然精神足、同時也要注意排解體內濕氣、濕去自然神清氣爽。

夏季大自然「火氣」最盛、香港的「水土」本來就濕熱、所以夏天更覺又悶又熱。

第四章精、气、血、津液第一节精一、精的基本概念(一)精的哲学含义中医学精、气、血、津液学说中精的概念,滥觞于中国古代哲学气一元论中的“精气说”。

在中国古代哲学思想发展史上,在气的概念的演变过程中,以《管子》为代表将气范畴规定为精、精气,提出了精气说,认为精气是最细微而能变化的气,是最细微的物质存在,是世界的本原,是生命的来源。

《管子》精气说中的精、精气与气一元论的气范畴的含义同义。

精、精气即是气,是形成天地万物和人类的精微物质,是最细微的物质存在。

精气说是一种接近原子论的唯物主义思想。

(二)精的医学含义精(精气)在中医学上,其义有五:1.精泛指构成人体和维持生命活动的基本物质。

“夫精者,身之本也”(《素问·金匮真言论》)。

精包括先天之精和后天之精。

禀受于父母,充实于水谷之精,而归藏于肾者,谓之先天之精;由饮食物化生的精,称为水谷之精。

水谷之精输布到五脏六腑等组织器官,便称为五脏六腑之精。

泛指之精又称为广义之精。

2.精指生殖之精,即先天之精。

系禀受于父母,与生俱来,为生育繁殖,构成人体的原始物质。

“两神相搏,合而成形,常先身生,是谓精”(《灵枢·决气》)。

生殖之精又称为狭义之精。

3.精指脏腑之精,即后天之精。

脏腑之精来源于摄入的饮食物,通过脾胃的运化及脏腑的生理活动,化为精微,并转输到五脏六腑,故称为五脏六腑之精。

4.精是指精、血、津、液的统称,“精有四:曰精也,曰血也,曰津也,曰液也”(《读医随笔·气血精神论》)。

实为生命物质气、.血、精、津、液的概称。

5.精指人体正气。

“邪气盛则实,精气夺则虚”(《素问·通评虚实论》),“邪气有微甚,故邪盛则实;正气有强弱,故精夺则虚”(《类经·疾病类》)。

总之,在中医学的精、气、血、津液学说中,精或称精气是一种有形的,多是液态的精微物质。

其基本含义有广义和狭义之分。

广义的精,泛指构成人体和维持生命活动的精微物质,包括精、血、津、液在内。