00遥感应用模型综述-复习版

- 格式:ppt

- 大小:6.95 MB

- 文档页数:42

第一章 绪论☐ 什么是遥感?广义上:泛指一切无接触的远距离探测,实际工作中,只有电磁波探测属于遥感范畴。

狭义上:遥感探测地物基本原理:遥感是应用探测仪器,不与探测目标相接触,从远处把目标的电磁波特性记录下来,通过分析,揭示出物体的特征性质及其变化的综合性探测技术。

现代遥感:特指在航天平台上,利用多波段传感器,对地球进行探测、信息处理和应用的技术。

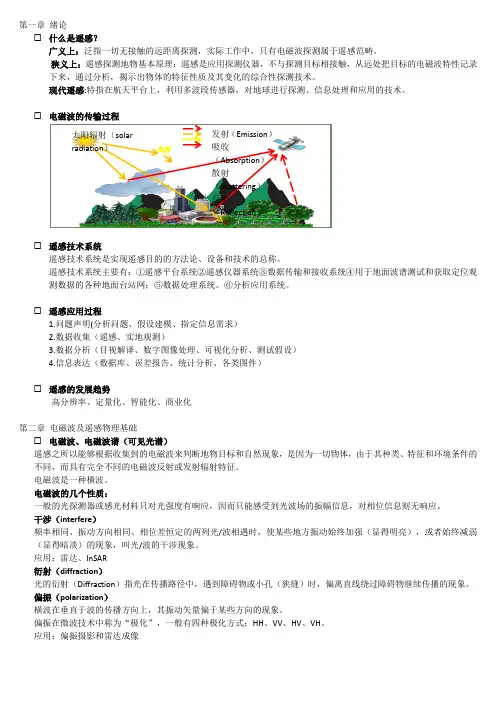

☐ 电磁波的传输过程☐ 遥感技术系统遥感技术系统是实现遥感目的的方法论、设备和技术的总称。

遥感技术系统主要有:①遥感平台系统②遥感仪器系统③数据传输和接收系统④用于地面波谱测试和获取定位观测数据的各种地面台站网;⑤数据处理系统。

⑥分析应用系统。

☐ 遥感应用过程1.问题声明(分析问题、假设建模、指定信息需求)2.数据收集(遥感、实地观测)3.数据分析(目视解译、数字图像处理、可视化分析、测试假设)4.信息表达(数据库、误差报告、统计分析、各类图件)☐ 遥感的发展趋势高分辨率、定量化、智能化、商业化第二章 电磁波及遥感物理基础☐ 电磁波、电磁波谱(可见光谱)遥感之所以能够根据收集到的电磁波来判断地物目标和自然现象,是因为一切物体,由于其种类、特征和环境条件的不同,而具有完全不同的电磁波反射或发射辐射特征。

电磁波是一种横波。

电磁波的几个性质:一般的光探测器或感光材料只对光强度有响应,因而只能感受到光波场的振幅信息,对相位信息则无响应。

干涉(interfere )频率相同、振动方向相同、相位差恒定的两列光/波相遇时,使某些地方振动始终加强(显得明亮),或者始终减弱(显得暗淡)的现象,叫光/波的干涉现象。

应用:雷达、InSAR衍射(diffraction )光的衍射(Diffraction )指光在传播路径中,遇到障碍物或小孔(狭缝)时,偏离直线绕过障碍物继续传播的现象。

偏振(polarization )横波在垂直于波的传播方向上,其振动矢量偏于某些方向的现象。

遥感技术与实用应用复习重点整理

1. 遥感技术的概念与原理

- 定义:遥感技术是利用遥感仪器对地球表面进行观测和测量,获取地表信息的一种技术手段。

- 原理:遥感技术通过感知遥远地物的辐射能量,并将其转化

为电信号进行记录与分析。

2. 遥感技术的分类

- 按感知方式:被动遥感和主动遥感。

- 按遥感平台:航空遥感和卫星遥感。

- 按波段范围:可见光遥感、红外遥感、微波遥感等。

3. 遥感数据的类型

- 光学遥感数据:包括可见光、红外和紫外波段的数据,能够

提供地表物体的表面特征。

- 热遥感数据:测量地表温度,可以用于环境监测和资源调查。

- 微波遥感数据:穿透云层和大气,适用于湿地、雨林等地区

的观测。

4. 遥感技术的应用

- 地质勘探:通过遥感技术可以寻找矿体的迹象和地质构造的线索。

- 农业监测:利用遥感数据可以监测农作物的生长情况、病虫害的发生和土地利用状况。

- 环境监测:遥感技术可以提供大气污染、水质污染和土地退化等环境信息。

- 城市规划:通过遥感技术,可以获得城市建设的信息,包括用地分布、交通状况等。

5. 遥感技术的优势与局限性

- 优势:能够获取大范围、多时相的信息,具有高效、经济的优点。

- 局限性:受云层、大气、地表覆盖等因素的影响,限制了遥感技术的应用范围和精度。

以上是遥感技术与实用应用的复习重点整理,希望对您的学习有所帮助!。

遥感原理与实用应用复习重点整理

1. 遥感原理

- 遥感概念:遥感是通过感知和获取地球表面信息的一种技术

手段,通过卫星、飞机等载体对地球进行观测和测量。

- 遥感数据:遥感数据是由传感器接收到的地球表面辐射能量

变换为数字信息后的结果,可以用来获取地表特征和变化信息。

2. 遥感应用

- 地表覆盖分类与监测:遥感技术可以通过获取地表反射或辐

射能量的特征,对地表覆盖进行分类和监测,如农田、森林、湖泊等。

- 地表变化检测:遥感数据可以用来监测地球表面的变化,如

城市扩张、冰川退缩等,这对环境监测和城市规划有重要意义。

- 灾害监测与评估:利用遥感技术可以实时监测和评估自然灾害,如地震、洪涝和森林火灾等,提供及时的灾情信息和救援指导。

- 农业与粮食安全:遥感数据可以用来评估农田的水稻、小麦

等作物的生长状况和产量,提供农业生产和粮食安全的参考依据。

- 环境监测与保护:遥感技术可以监测大气污染、水质污染和土壤退化等环境问题,有助于制定环境保护政策和措施。

以上是遥感原理与实用应用的一些重点内容,希望能够帮助您复习和理解。

如有需要,请随时与我联系。

遥感技术与应用:复习内容提要掌握基本概念、原理、方法、实例,关键:理解1 绪论1.1 遥感的概念:广义遥感:泛指一切无接触的远距离探测,包括对电磁场、力场、机械波(声波、地震波)等的探测。

狭义遥感:遥感的科学定义就是从远处采集信息,即不直接接触物体,从远处通过探测仪器接收来自目标地物的电磁波信息,经过对信息的处理,识别地物。

1.3 遥感的分类(从不同的角度):工作平台:地面遥感、航空遥感、航天遥感电磁波工作波段:•光学遥感0.4 μm - 2.5 μm•热红外遥感8 μm - 14 μm•微波遥感 1 mm –1 m传感器(主动遥感与被动遥感,掌握实例):主动遥感:传感器从遥感平台主动发射出能源,然后接收目标反射或辐射回来的电磁波,如微波遥感中的侧视雷达。

被动遥感:传感器不向目标发射电磁波,仅接收目标地物反射及辐射外部能源的电磁波,如对太阳辐射的反射和地球辐射,如LANDSAT, SPOT, …, 微波辐射计。

1.4 遥感技术系统:关键系统:传感器、遥感平台、遥感信息的接收和处理以及遥感图像的判读和应用。

遥感平台:指搭载遥感传感器的载体,遥感平台类型(高度、举例):1.地面遥感平台是指用于安置传感器的三脚架、遥感塔、遥感车等,高度在100米以下。

2.航空平台主要是指高度在12km以内的飞机或气球平台。

3.航天平台是指高度在150km以上的人造地球卫星、宇宙飞船、空间轨道站和航天飞机等。

传感器:是远距离感测和记录地物环境辐射或反射电磁波能量的遥感仪器。

传感器类型:根据记录方式的不同,分为成像方式和非成像方式。

根据工作方式的不同,分为主动式传感器和被动式传感器。

按传感器工作的波段:可见光-近红外传感器(光学传感器)、热红外传感器、微波传感器。

成像原理和所获取图像性质:摄影方式传感器、扫描方式传感器和雷达。

2 遥感电磁辐射基础2.1 电磁波谱:电磁波的性质:波长、频率、速度的关系λC f频率,λ波长,C光速=f*电磁波谱:电磁波依据波长轴线的分布。

《遥感复习知识点》word版第一章:绪论1.遥感概念:遥远的感知广义:遥感泛指一切无接触的远距离探测,包括对电磁场、力场、机械波等的探测。

狭义:遥感是应用探测仪器,不与探测目标相接触,从远处把目标的电磁波特性记录下来,通过分析,揭示出物体的特征性质及其变化的综合性探测技术。

2.遥感系统:目标物的电磁波谱特性:信息源信息的获取:传感器、遥感平台信息的接收:传输与记录信息的处理:信息恢复、辐射校正、图像变换信息的应用:信息获取的目的3.遥感分类按遥感平台分:地面遥感、航空遥感、航天遥感、航宇遥感按传感器的探测波段分:紫外遥感(0.05-0.38)可见光遥感(0.38-0.76)红外遥感(0.76-1000)微波遥感(1mm-10m)多波段遥感(波段在可见光和红外波段内的窄波段)按工作方式分:主动遥感和被动遥感、成像遥感和非成像遥感按遥感的应用领域分:外层空间遥感、大气层遥感、陆地遥感、海洋遥感等资源遥感、环境遥感、气象遥感、农业、林业、渔业、水质、水文遥感···4.遥感的特点大面积的同步观测:遥感平台越高,视角越宽广,观测范围越广;不受地形阻隔时效性:短时间内对同一地区进行重复探测、对天气预报、水灾火灾、军事作用数据的综合性和可比性:红外遥感昼夜均可探测、微波遥感全天探测,由于探测波段、成像方式、成像时间、数据记录可按照要求设计,使其获得的数据具有同一性、相似性,加上传感器都可兼容,所以数据具有可比性经济性:与传统方法相比,大大减少人力、物力、财力和时间局限性:目前遥感技术所利用的电磁波还有限,仅是其中几个波段范围;对许多地物的某些特征不能准确反映;信息的提取方法、挖掘技术不够完善第二章:电磁辐射基础1.电磁波谱与电磁辐射电磁波谱:电磁波在真空中传播的波长或频率按递增或递减排列波谱以频率从高到低排列可划分为γ射线、X射线、紫外线、可见光、红外线、无线电波。

紫外线:波长范围为0.01~0.38μm,太阳光谱中,只有0.3~0.38μm波长的光到达地面,对油污染敏感,但探测高度在2000 m以下。

遥感技术与实用应用复习重点整理一、遥感技术简介遥感技术指通过获取和解释高分辨率的地球观测数据来获取地表信息的科学和技术。

它通过卫星、飞机、无人机等平台获取的数据,可以提供地表的空间分布、变化情况以及物质与能量的信息。

二、遥感数据的获取方法1. 卫星遥感:利用卫星平台上的遥感传感器获取地球图像和数据。

2. 气象雷达:通过接收雷达反射回来的电磁波来获取降水、云的信息。

3. 飞机遥感:通过安装在飞机上的遥感设备来获取地表图像和数据。

4. 无人机遥感:通过无人机搭载的遥感设备获取地表信息。

三、遥感技术的应用领域1. 环境监测:通过遥感技术可以监测空气质量、水质状况、土地覆盖变化等环境信息。

2. 农业管理:利用遥感技术可以监测农作物的生长情况、土壤湿度、灾害情况等,实现农业管理的精细化和智能化。

3. 城市规划:通过遥感技术可以获取城市的地形地貌、土地利用状况等信息,辅助城市规划和土地利用管理。

4. 自然资源调查:利用遥感技术可以获取矿产资源、森林资源、水资源等自然资源的信息,为资源管理和利用提供支持。

5. 灾害监测与评估:通过遥感技术可以监测和评估地震、洪涝、火灾等自然灾害的情况,提供灾害应急和救援的支持。

四、遥感图像的解译方法1. 目视解译法:通过观察遥感图像的视觉特征,进行人工解译。

2. 数字解译法:利用计算机对遥感图像进行自动解译,利用数字图像处理和机器研究算法实现自动化解译。

五、遥感技术的发展趋势1. 分辨率提高:随着技术的进步,遥感传感器的分辨率不断提高,可以获取更细节的地表信息。

2. 多源数据融合:将不同传感器获取的数据进行融合,综合利用多个数据源来获取更全面的信息。

3. 高性能计算和大数据的应用:利用高性能计算和大数据分析技术,对大量的遥感数据进行处理和分析。

4. 智能化解译和自动化应用:利用人工智能、机器研究等技术实现遥感图像的自动解译和应用。

以上是关于遥感技术与实用应用的复习重点整理,希望对您的学习有所帮助。

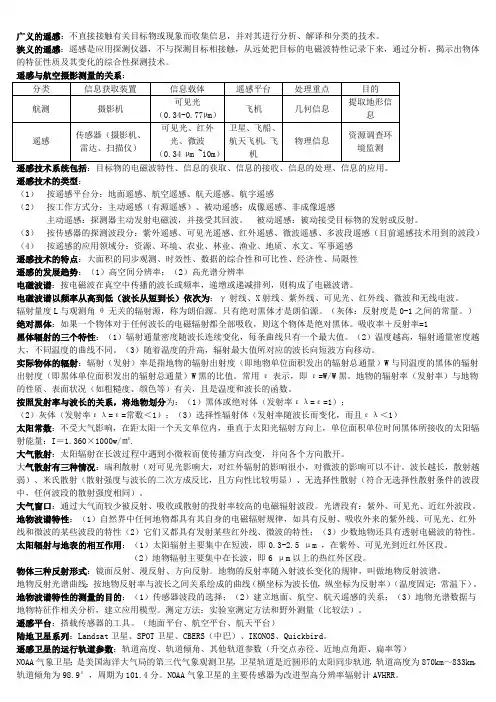

广义的遥感:不直接接触有关目标物或现象而收集信息,并对其进行分析、解译和分类的技术。

狭义的遥感:遥感是应用探测仪器,不与探测目标相接触,从远处把目标的电磁波特性记录下来,通过分析,揭示出物体的特征性质及其变化的综合性探测技术。

遥感与航空摄影测量的关系:遥感技术的类型:(1)按遥感平台分:地面遥感、航空遥感、航天遥感、航宇遥感(2)按工作方式分:主动遥感(有源遥感)、被动遥感;成像遥感、非成像遥感主动遥感:探测器主动发射电磁波,并接受其回波。

被动遥感:被动接受目标物的发射或反射。

(3)按传感器的探测波段分:紫外遥感、可见光遥感、红外遥感、微波遥感、多波段遥感(目前遥感技术用到的波段)(4)按遥感的应用领域分:资源、环境、农业、林业、渔业、地质、水文、军事遥感遥感技术的特点:大面积的同步观测、时效性、数据的综合性和可比性、经济性、局限性遥感的发展趋势:(1)高空间分辨率;(2)高光谱分辨率电磁波谱:按电磁波在真空中传播的波长或频率,递增或递减排列,则构成了电磁波谱。

电磁波谱以频率从高到低(波长从短到长)依次为:γ射线、X射线、紫外线、可见光、红外线、微波和无线电波。

辐射量度L与观测角θ无关的辐射源,称为朗伯源。

只有绝对黑体才是朗伯源。

(灰体:反射度是0-1之间的常量。

)绝对黑体:如果一个物体对于任何波长的电磁辐射都全部吸收,则这个物体是绝对黑体。

吸收率+反射率=1黑体辐射的三个特性:(1)辐射通量密度随波长连续变化,每条曲线只有一个最大值。

(2)温度越高,辐射通量密度越大,不同温度的曲线不同。

(3)随着温度的升高,辐射最大值所对应的波长向短波方向移动。

实际物体的辐射:辐射(发射)率是指地物的辐射出射度(即地物单位面积发出的辐射总通量)W与同温度的黑体的辐射出射度(即黑体单位面积发出的辐射总通量)W黑的比值。

常用ε表示,即ε=W/W黑。

地物的辐射率(发射率)与地物的性质、表面状况(如粗糙度、颜色等)有关,且是温度和波长的函数。

资料范本本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载遥感原理与应用复习重点整理地点:__________________时间:__________________说明:本资料适用于约定双方经过谈判,协商而共同承认,共同遵守的责任与义务,仅供参考,文档可直接下载或修改,不需要的部分可直接删除,使用时请详细阅读内容绪论1、遥感的概念:在不直接接触的情况下,在地面,高空和外层空间的各种平台上,运用各种传感器获取各种数据,通过传输,变换和处理,提取有用的信息,实现研究地物空间形状、位置、性质、变化及其与环境的关系的一门现代应用技术学科。

遥感概念:在不直接接触的情况下,对目标或自然现象远距离探测和感知的一种技术。

遥感的分类:按照遥感的工作平台分类:地面遥感、航空遥感、航天遥感。

按照探测电磁波的工作波段分类:可见光遥感、红外遥感、微波遥感、多光谱遥感等。

按照遥感应用的目的分类:环境遥感、农业遥感、林业遥感、地质遥感等。

按照资料的记录方式:成像方式、非成像方式。

按照传感器工作方式分类:主动遥感、被动遥感。

遥感起源于航空摄影、摄影测量等。

第一章1、电磁波:通过变化电场周围产生变化的磁场,而变化的磁场又产生变化的电场之间的相互联系传播的过程。

电磁波的特性:具有二象性,即波动性(干涉、衍射、偏振现象)和粒子性。

2、波长最长的是无线电波,最短的是γ射线。

3、电磁波谱图:按电磁波在真空中传播的波长或频率递增或递减顺序排列制成的图案。

4、地物的反射率概念:地物对某一波段的反射能量与入射能量之比。

反射率随入射波长变化而变化。

反射类型:漫反射、镜面反射、方向反射。

5、影响地物反射率的3个因素:入射电磁波的波长,入射角的大小,地表颜色与粗糙程度。

附:影响地物光谱反射率变化的因素:a太阳的高度角和方位角。

B传感器的观测角和方位角c不同的地理位置d 地物本身的变异e时间、季节的变化6、地物反射光谱曲线:根据地物反射率与波长之间的关系而绘成的曲线。

遥感原理与实际应用复习重点整理一、遥感原理1. 遥感概述- 遥感定义:通过获取地球表面信息的传感器和设备,从远距离获取地球表面特征的科学和艺术。

- 遥感系统组成:传感器、平台和数据处理系统。

- 遥感数据类型:光学遥感数据、微波遥感数据和热红外遥感数据。

2. 光学遥感原理- 光电转换原理:通过接收、记录和处理电磁辐射来获取地球表面信息。

- 电磁波谱:包括可见光、红外线和紫外线等不同波长的电磁波。

- 遥感图像的解译:通过解译图像获得地表要素信息。

3. 微波遥感原理- 微波辐射和吸收特性:微波信号与地表特征的相互作用。

- 微波传感器:主要用于测量气象、海洋和地球表面的微波辐射。

- 微波遥感应用:气象预测、海洋监测和土地覆盖分类等。

二、遥感实际应用1. 土地覆盖分类- 目的:识别和分类地表上的不同土地覆盖类型。

- 方法:利用遥感数据和图像处理技术进行土地分类。

- 应用:农业监测、城市规划和环境保护等领域。

2. 环境监测- 目的:监测环境变化、污染和自然资源利用情况。

- 方法:利用遥感数据进行环境参数提取和监测。

- 应用:水质监测、森林资源管理和土地退化监测等领域。

3. 灾害监测与预警- 目的:实时监测和预警自然灾害的发生和发展情况。

- 方法:利用遥感技术获取灾害前兆信息和灾害区域的变化。

- 应用:地震、火山喷发和洪水等自然灾害的监测和预警。

4. 气象预测- 目的:获取大气和气象信息,预测天气变化和气候趋势。

- 方法:利用卫星遥感数据和气象模型进行气象预测。

- 应用:天气预报、气候研究和农业生产等领域。

以上是关于遥感原理与实际应用的复习重点整理,希望对您有所帮助。

第一章1.遥感概念及特点。

答:概念:为了某种目的,采用不接触目标物的记录器,收集其信息并对其进行探测、识别、分类、判读和分析的过程;具有动态(where、when、what)、宏观(全天候、全天使、全球)、准确(高空间、高光谱、高时空分辨率)、系统(大小卫星、航天航空、技术与应用)的特点。

2.遥感平台、传感器的概念、功能和种类答:遥感平台是指遥感中搭载传感器的运载工具。

大体可以分为三类:地面平台、航空平台、和航天平台。

传感器是远距离感测和记录地物环境辐射或反射电磁波能量的遥感仪器,通常安装在遥感平台上。

根据记录方式的不同,分为成像方式和非成像方式两类。

3.遥感技术系统由哪几部分组成?各自功能是什么?答:遥感系统由以下四部分组成:遥感平台,遥感中搭载传感器的运载工具。

传感器,用来远距离感测和记录地物环境辐射或反射电磁波能量。

遥感信息的接收和处理,接收航空遥感和卫星遥感所获取的胶片和数字图像,并对其进行一系列的校正处理。

遥感图像判读和应用:将遥感图像光谱信息转化为用户的类别信息,也就是为了应用目的和要求对遥感数据进行分析分类和解译。

4.遥感影像的优缺点答:优点:动态、宏观、准确、真实客观、可数字化处理提取有效信息,可以不断的更新,具有时需性,便于现地找点。

缺点:无境界线、无属性、坐标、不能标明地类。

5.遥感技术的应用领域及发展趋势。

答:环境保护方面的应用,遥感对于检测各种环境变化,如城市化、沙漠化、土地退化、盐渍化、环境污染问题都能起到独特的作用。

发展趋势:多分辨率多遥感平台并存,空间、时间、光谱分辨率普遍提高;微波遥感、高光普遥感迅速发展;遥感的综合应用不断深化,商业遥感时代的到来。

6.天然遥感与人工遥感答:天然遥感:自然界中依靠独特的生体特征,以不接触目标物的形式,收集其信息并对其进行探测、识别,比如蝙蝠、海豚等动物;人工遥感:为了某种目的,采用不接触目标物的记录器,收集其信息并对其进行探测、识别、分类、判读和分析的过程;7.主动遥感与被动遥感答:传感器只能被动的接收地物反射的太阳辐射电磁波信息进行的遥感为被动遥感;传感器本身发射人工辐射,接收地物反射回来的辐射,这种探测地物信息的遥感即为主动遥感。

遥感一、名词1.RSRemote sensing遥感的缩写,广义地说,是在不直接触的情况下,对目标物或自然现象远距离感知的一种探测技术。

狭义而言,是指在高空和外层空间的各种平台上,应用各种传感器(如摄影仪、扫描仪和雷达等等)获取地表的信息,通过数据的传输和处理,从而实现研究地面物体形状、大小、位置、性质及其环境的相互关系的一门现代化应用技术科学。

当前遥感形成了一个从地面到空中,乃至空间,从信息数据收集、处理到判读分析和应用,对全球进行探测和监测的多层次、多视角、多领域的观测体系,成为获取地球资源与环境信息的重要手段。

遥感有如下主要特点:1、感测范围大、具有综合、宏观的特点。

2.信息量大,具有手段多,技术先进的特点。

3.获取信息快,更新周期短,具有动态监测特点。

2.辐射畸变和辐射校正p98(1)辐射畸变概念:进入传感器的辐射强度反映在图像上是亮度值(灰度值)。

辐射强度越大,亮度值越大。

该两个值受两个物理量的影响:1)太阳辐射照射到地面的辐射强度2)地物的光谱反射率。

当太阳辐射相同时,图像上的像元亮度值直接反映了地物目标光谱反射率差异地物目标光谱反射率在实际测量。

辐射强度除受太阳辐射强度及地物的光谱反射率的影响外,还受到传感器本身、大气辐射等的影响而发生改变,这一改变的部分就是需要校正的部分,故称为辐射畸变。

引起辐射畸变原因:一是传感器仪器本身产生的误差,导致接受的图像不均匀,产生条纹和“噪声”;二是大气对于电磁辐射的影响减少了图像的对比度,使原始信号和背景信号都增加了因子,图像质量下降。

(2)辐射校正:在获取遥感影像时,大气影响减少了图像的对比度,通过纠正辐射亮度的方法来消除大气影响,称作辐射校正;方式有两类:①传感器校正。

通常采用内部校准光源和校准器,如陆地卫星多光谱扫描仪的辐射校正;②大气影响校正。

常采用物理或数学(校正曲线或各种算法)方法,大气影响的校正还可通过实测反射辐射通量和影像密度,并对数据进行回归分析来进行校正。

第一章遥感数字图像:是以数字形式采集、存储、运算、表达、传输的遥感影像,它的最基本单位是像素。

图像转换:在遥感图像使用中,根据目的的不同,有时需要将模拟图像输入计算机进行处理,处理完后又需要将数字图像转换为模拟图像输出。

数字图像校正:包括辐射校正和几何校正。

辐射校正:指校正因大气的影响和因传感器本身影响而产生的辐射误差,进入传感器的电磁辐射强度反映在遥感数字图像上就是亮度值,辐射强度越大,亮度值越大,该值与地物的反射率或发射率保持一定的对应关系,但因大气辐射的影响,受传感器本身产生辐射误差的影响,这种关系发生了改变,这一部分就是需要校正的部分。

几何校正:当遥感数字图像在几何位置上发生变化,产生诸如行列不均匀、像元大小与地面大小对应不准确、地物形状不规则变化时,即说明遥感数字图像发生了几何畸变,校正几何畸变的工作称之为几何校正。

图像增强:采用一系列技术改善图像的视觉效果,提高图像的清晰度、对比度,突出所需的信息的工作。

多源信息复合:是指将多种遥感平台,多时相遥感数据之间以及遥感数据与非遥感数据之间的信息组合匹配的技术。

填空像素的最基本的三个特征:像素的大小、像素的空间位置以及像素的属性。

遥感数字图像像素的属性特征包括亮度、色彩两个方面。

遥感数字图像处理,根据抽象程度不同可分为三个层次:狭义的图像处理、图像分析和图像解译。

数字图像处理的方法:对比度增强、空间滤波、彩色变换、图像运算和多光谱变换等通用二进制数据格式主要包括三种数据类型:BSQ格式、BIP格式、BIL格式。

二维视窗是显示栅格图像、矢量图形、注记文件、AOI等数据层的主要窗口。

叠加显示操作分为混合显示工具、卷帘显示工具、闪烁显示工具。

数据信息查询分为光标查询功能、量测功能、图像信息显示。

简答根据遥感数字图像处理的目的不同,遥感图像数字处理大致可分为几种?1)图像转换:在遥感图像使用中,根据目的的不同,有时需要将模拟图像输入计算机进行处理,处理完后又需要将数字图像转换为模拟图像输出。

遥感科学与应用复习重点整理

一、遥感科学基础知识

1. 遥感的定义和概念

2. 遥感的分类和原理

3. 遥感数据的获取与传感器类型

4. 遥感数据的解译与分析方法

二、遥感数据处理与分析

1. 遥感数据预处理

- 图像预处理方法和步骤

- 辐射定标和大气校正

- 遥感数据的几何校正

2. 遥感数据分类与识别

- 监督分类和非监督分类方法

- 基于特征的分类方法

- 遥感数据的对象识别与提取

3. 遥感数据的信息提取与分析

- 光谱信息提取方法

- 空间信息提取方法

- 时间信息提取方法

三、遥感应用领域

1. 农业遥感应用

- 农作物遥感监测与估产

- 土地利用与土地覆盖变化

2. 环境遥感应用

- 水资源与水环境遥感监测

- 空气质量与气候遥感监测

3. 城市与区域遥感应用

- 城市扩张与土地利用变化

- 城市生态环境遥感监测

四、遥感技术发展趋势

1. 高分辨率遥感技术

- 高光谱遥感

- 雷达遥感

2. 遥感与地理信息系统(GIS)的融合- 遥感数据在GIS中的应用

- GIS数据在遥感中的应用

以上为《遥感科学与应用复习重点整理》的大纲,希望能够帮助您复习遥感科学与应用的相关知识。

如有任何问题请随时向我提问,我将竭诚为您解答。

遥感原理与应用复习要点1、 遥感的定义:在不直接接触的情况下,对目标物或自然现象远距离感知的一门探测技术。

具体的讲:指在高空和外层空间的各种平台上,运用各种传感器获取反映地表特征的各种数据,通过传输,变换和处理,提取有用的信息,实现研究地物空间形状、位置、性质、变化及其与环境的相互关系的一门现代应用技术科学。

2、遥感技术特点:a) 宏观性、综合性b) 多源性:多平台、多时相、多波段、多尺度c) 周期性、时效性3、遥感技术系统:是一个从地面到空中直至空间;从信息收集、存储、传输处理到分析判读、应用的完整技术系统。

组成:目标地物的电磁波特性、信息的采集与获取、信息的传输和接收、地面定标及实况调查、信息的处理和加工、信息的分析与应用。

或者:(1)遥感试验:对电磁波特性、信息获取、传输和处理技术的试验。

(2)遥感信息获取:遥感平台和传感器。

(3)遥感信息处理:几何和辐射处理、影像分类等。

(4)遥感信息应用:生成4D 产品、各种专题图等。

4、遥感的分类:(1)按工作平台分类:地面遥感、航空遥感、航天遥感。

(2) 按照探测电磁波的工作波段分类:可见光遥感、红外遥感、微波遥感等(3)按照遥感应用的目的分类:环境遥感、农业遥感、林业遥感、地质遥感等(4)按照资料的记录方式:成像方式、非成像方式(5)按照传感器工作方式分类:主动遥感、被动遥感。

5、当前遥感发展主要特点与展望:(1)多国发射卫星的局面已经形成;(2)高分辨率小型商业卫星发展迅速;(3)星载主动式遥感的发展使探测手段更趋多样化;(4)高光谱分辨率传感器成为未来空间遥感发展的核心内容;(5)与GIS 结合,使得遥感应用不断深化。

第一章 电磁波及遥感物理基础1、遥感之所以能够根据收集到的电磁波来判断地物目标和自然现象,是因为一切物体,由于其种类、特征和环境条件的不同,而具有完全不同的电磁波反射或发射辐射特征。

2、遥感信息获取,一般指收集、探测、记录地物的电磁波特征,即地物的发射辐射或反射电磁波特性。

第一章、遥感概述一、遥感:是以中国远离目标,在不与目标直接接触的情况下,通过某种平台上装载的传感器获取其特征信息,然后对所获取的信息进行提取、判定、加工处理及应用分析的综合性技术。

二、遥感数据采集的环节:太阳辐射——地物反射——传感器接收三、遥感探测的特点:(一)宏观观测,大范围获取数据资料(二)动态监测。

快速更新监控范围数据(三)技术手段多样,可获取海量信息(四)应用领域广泛,经济效益高四、遥感的分类(一)按工作平台分:地面遥感、航空遥感、航天遥感(二)根据电磁波工作波段:紫外遥感(–)、可见光遥感(–)红外遥感()、微波遥感(1mm – 1m)(三)根据工作原理:主动式遥感、被动式遥感(四)根据资料的获取方式:成像遥感与非成像遥感。

(五)根据波段宽度及波谱的连续性:高光遥感和常规遥感。

(六)根据应用领域:环境遥感、农业遥感、气象遥感、海洋遥感等。

五、遥感卫星地面站:是一个复杂的高技术系统,它用于接收、处理、存档和分发各类遥感卫星数据,并进行卫星接收方式、数据处理方法及相关的技术研究,它运行的系统主要包括:接收站、数据处理中心和光学处理中心。

作用:(一)数据的传送与接收;(二)数据加工六、现代遥感技术发展的趋势(一)多分辨率多平台遥感并存,空间、时间、和光谱分辨率普遍提高(二)新型传感器不断涌现,微波遥感、高光谱遥感迅速发展(三)遥感的综合应用不断深化(四)商业遥感时代的到来第二章、遥感电磁辐射基础一、电磁波:是电磁振动的传播,也称电磁辐射。

当电磁电磁振荡进入空间时,变化的磁场激发了变化了的电场,使电磁振荡在空间传播,形成了电磁波。

(一)电磁波的特性:1.二象性,即波动性和粒子性;2.电磁波具有和光波相同的特性;3.电磁波在真空中的传播速度为光速;4.电磁波在传播过程中遇到气体、液体和固体介质时会发生一系列现象;5.电磁波是横波。

(二)电磁波谱:以频率从高到低或波长从短到长排列可划分为:γ射线、X射线、紫外线、可见光、红外线、微波、无线电波。

遥感复习资料遥感技术是一种通过采集、处理和解释地面上的影像数据来获取地球表面信息的技术。

它广泛应用于农业、环境保护、气象预测等领域。

在遥感技术的学习和实践中,人们主要关注的是遥感传感器、遥感图像的处理和解译方法。

本文将从这些方面对遥感技术进行复习。

遥感传感器是获取遥感数据的关键设备,根据其工作原理和应用领域可以分为光学传感器、微波传感器和雷达传感器等。

光学传感器适用于可见光和红外光波段,可以获取高分辨率的彩色和多光谱图像。

微波传感器适用于云层、雾、雨等天气条件下,可以穿透这些干扰获取地面信息。

雷达传感器则采用雷达波束返回信号的时间差和强度等信息,可以获取地面的高程、速度和方向等数据。

复习时需要了解不同传感器的特点和适用场景。

遥感图像的处理包括图像的增强、分类和融合等步骤。

图像增强是用来提高图像质量以便更好地观察和分析地表特征。

常用的增强方法有直方图均衡化、滤波和波段变换等。

图像分类是将图像中的像素按照不同的类别进行划分,常见的分类方法有监督分类和无监督分类。

监督分类是依靠训练样本对图像进行分类,而无监督分类则是根据像素之间的统计特征对图像进行自动分类。

图像融合是将多个源数据的信息融合,提供更全面和准确的地表信息,融合的方法包括像元级融合和特征级融合。

复习时需要掌握不同的处理方法和其原理。

遥感图像的解译是将遥感数据转化为地理信息的过程,常用的解译方法包括目视解译、数字解译和机器学习解译等。

目视解译是利用人眼对图像进行观察和判断,根据地物的形状、大小、颜色等特征判断其类别。

数字解译则是利用计算机进行自动解译和分类,可以提高解译的效率和准确性。

机器学习解译则是利用机器学习算法对遥感数据进行自动解译,根据训练样本和特征提取得到地物类别的分类模型。

复习时需要了解不同解译方法的原理和应用。

总结起来,遥感技术是一门综合性的学科,需要掌握传感器的工作原理和应用、图像的处理和解译方法等知识。

复习时可以结合实际的遥感数据和案例进行练习和实践,提高对遥感技术的理解和掌握。