人教新课标版-语文-高一-素材鲁迅与萧红

- 格式:doc

- 大小:38.00 KB

- 文档页数:1

萧红被誉为“30年代文学洛神”,和张爱玲等并称为“民国四大才女”。

她是哈尔滨人,19岁离家出走,辗转中国,一路南奔,逝世于香港。

2022 高考全国乙卷文学语段,选用她的作品《“九一八”致弟弟书》;2019高考浙江卷文学语段,来自《呼兰河传》的节选。

《2022全国乙卷《“九一八”致弟弟书》,选择题到底哪项错?错在哪》。

文章中介绍了萧红短暂而传奇的一生。

了解萧红的生平,对做高考题有帮助,也可以顺带积累优质作文素材。

有关萧红的作文素材,角度多多,内涵丰富。

比如:乡土与家园童真与童趣梦想与信仰亲情与温暖爱情与背叛自由与民主命运与抗争困难与逆境世俗与人性民生与悲悯坚守与创新萧红才华出众,却命运悲苦,多情善感,却频频遇人不淑,被人称为最有才的“渣男收割机”。

无论是和她订婚的妈宝男汪恩甲,还是鼓励她毅然逃婚的伪进步青年、表哥陆哲舜,还是后来粗暴的丈夫萧军和软弱的端木燕良,都有负于萧红。

甚至陪伴她最后时光的骆宾基,因为后来接受了萧红《呼兰河传》版税,也一度被怀疑他照顾萧红的动机不纯。

尤其是萧军,除了对她屡屡家庭暴力,还多次出轨背叛她。

最离谱的一次可谓节操全无,萧军婚内出轨许粤华。

许粤华是谁?她是萧军朋友、翻译家黄源的夫人,又是萧军妻子萧红的好友闺蜜。

兔子不吃窝边草,萧军却来者不拒,负了妻子,也愧对朋友。

萧红是想怎么活就怎么活,萧军是想怎么乱就怎么乱。

萧红一生遇到的男人中,鲁迅是真正给萧红精神慰藉的,他于萧红而言,是精神偶像,也是文学贵人。

萧红和萧军经常到鲁迅家中做客,俯首甘为孺子牛的鲁迅,给了他们无私的关怀和帮助。

1935年,鲁迅支持推介萧红,萧红发表成名作《生死场》,从此名噪文坛。

几个有关萧红的作文素材运用示例。

2022 全国甲卷作文“大观园试才题对额”素材运用示例宝玉给亭子起名为“沁芳”,可谓是独抒性灵,他不接受正统经学的教化和熏染,当然也没有被禁锢住自由烂漫的灵魂,在他的内心,始终住着个孩子,保持着纯粹与美好。

K12教育初中语文鲁迅先生记萧红鲁迅先生家里的花瓶,好象画上所见的西洋女子用以取水的瓶子,灰蓝色,有点从瓷釉而自然堆起的纹痕,瓶口的两边,还有两个瓶耳,瓶里种的是几棵万年青。

我第一次看到这花的时候,我就问过:“这叫什么名字?屋里不生火炉,也不冻死?”第一次,走进鲁迅家里去,那是近黄昏的时节,而且是个冬天,所以那楼下室稍微有一点暗,同时鲁迅先生的纸烟,当它离开嘴边而停在桌角的地方,那烟纹的疮痕一直升腾到他有一些白丝的发梢那么高。

而且再升腾就看不见了。

“这花,叫‘万年青’,永久这样!”他在花瓶旁边的烟灰盒中,抖掉了纸烟上的灰烬,那红的烟火,就越红了,好象一朵小红花似的和他的袖口相距离着。

“这花不怕冻?”以后,我又问过,记不得是在什么时候了。

许先生说:“不怕的,最耐久!”而且她还拿着瓶口给我抓着。

我还看到了那花瓶的底边是一些圆石子,以后,因为熟识了的缘故,我就自己动手看过一两次,又加上这花瓶是常常摆在客厅的黑色长桌上;又加上自己是来在寒带的北方,对于这在四季里都不凋零的植物,总带着一点惊奇。

而现在这“万年青”依旧活着,每次到许先生家去,看到那花,有时仍站在那黑色的长桌子上,有时站在鲁迅先生照像的前面。

花瓶是换了,用一个玻璃瓶装着,看得到淡黄色的须根,站在瓶底。

有时候许先生一面和我们谈论着,一面检查着房中所有的花草。

看一看叶子是不是黄了?该剪掉的剪掉;该洒水的洒水,因为不停地动作是她的习惯。

有时候就检查着这“万年青”,有时候就谈鲁迅先生,就在他的照像前面谈着,但那感觉,却象谈着古人那么悠远了。

至于那花瓶呢?站在墓地的青草上面去了,而且瓶底已经丢失,虽然丢失了也就让它空空地站在墓边。

我所看到的是从春天一直站到秋天;它一直站到邻旁墓头的石榴树开了花而后结成了石榴。

从开炮以后,只有许先生绕道去过一次,别人就没有去过。

当然那墓草是长得很高了,而且荒了,还说什么花瓶,恐怕鲁迅先生的瓷半身像也要被荒了的草埋没到他的胸口。

《回忆鲁迅先生(节选)-萧红》作业设计方案第一课时一、课程背景和教学目标:《回忆鲁迅先生(节选)/萧红》是一篇描述作家萧红回忆鲁迅先生的故事的文学作品。

通过本次课程设计,旨在让同砚了解鲁迅先生和萧红的生平、文学成就,培育同砚对中国文学名人的理解和尊重,激发同砚对文学创作的爱好和热忱。

教学目标:1. 了解鲁迅先生和萧红的生平宁主要作品;2. 理解《回忆鲁迅先生(节选)/萧红》的主题和情感表达;3. 提高同砚对文学作品的鉴赏能力,培育同砚的文学素养;4. 激发同砚对文学创作的爱好,鼓舞同砚表达自己的情感和思想。

二、教学内容和方法:1. 教学内容:本节课主要盘绕《回忆鲁迅先生(节选)/萧红》展开,通过讲解鲁迅和萧红的生平以及对文学的贡献,解读文中的主题和情感表达。

2. 教学方法:(1)导入:通过同砚叙述对鲁迅和萧红的熟识或对其作品的印象来引入课程内容;(2)讲解:老师通过讲解鲁迅和萧红的生平宁作品创作背景,解读文章中的主题和情感表达;(3)谈论:同砚们进行小组谈论,分享对文中主题和情感的理解,沟通彼此的想法;(4)朗读:同砚分组朗读文章,体会文学作品的感情表达和意蕴;(5)写作:同砚撰写读后感或心得体会,表达对鲁迅和萧红的敬意和赞美。

三、评判方法:1. 教室表现:包括主动参与谈论、乐观提问、勤勉听讲等;2. 作业表现:包括作文的内容、逻辑性、表达能力等;3. 考试内容:通过阅读理解题、问答题等形式考察同砚对课程内容的精通水平。

四、教学时序及活动打算:第一课时:导入(10分钟)第二课时:讲解鲁迅和萧红的生平及主要作品(20分钟)第三课时:解读《回忆鲁迅先生(节选)/萧红》(30分钟)第四课时:小组谈论、朗读和写作(40分钟)第五课时:作业展示、评判与总结(20分钟)五、教学资源筹办:1. 教材《鲁迅文选》及相关资料;2. 多媒体投影仪及电脑;3. 同砚作业本及答题纸。

六、作业设计:1. 阅读完备版《回忆鲁迅先生(节选)/萧红》,撰写读后感或心得体会;2. 设计海报,展示对鲁迅和萧红的理解和赞美;3. 角色扮演,模拟鲁迅和萧红的对话。

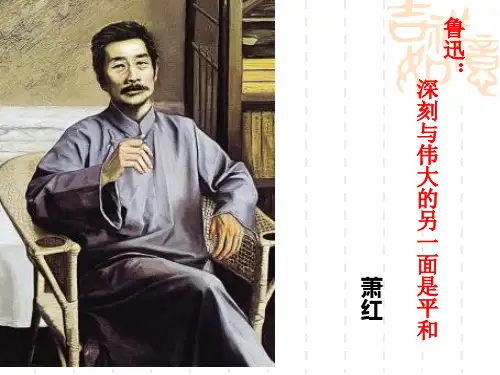

第二课鲁迅:深刻与伟大的另一面是平和鲁迅与萧红交往考察(节选)一、相见相识1934年6月至11月,萧红跟萧军从哈尔滨旅居青岛。

在此期间,萧红完成了她的长篇小说《生死场》。

同年10月初,二萧给他们精神上和文学上的导师鲁迅寄出了第一封信,立即得到了鲁迅的回复。

鲁迅在10月9日的复信中不仅就创作题材问题回答了他们的询问,而且表示同意在百忙中挤时间审读萧红的《生死场》。

……同年11月3日,鲁迅收到了《生死场》的抄稿和二萧合著的小说散文集《跋涉》,以及一帧二萧的合影。

照片上的萧红穿的是蓝白色斜条纹绒布短袖旗袍,两条短辫上扎着淡紫色的蝴蝶结,呈现出她的特色:无邪的天真。

初次会面是1934年11月30日下午两点钟,地点在霞飞路一家咖啡馆。

这是上海冬季常有的阴暗的日子,但是萧红和萧军的心中却充满了阳光。

当鲁迅介绍萧红跟他的夫人许广平相识时,萧红紧握着许广平的手,泪水不知不觉涌出了眼眶。

临别时,鲁迅留下了一个信封,里面装着二萧急需的二十元钱。

由于他们山穷水尽,身无分文,鲁迅还留下了一些大大小小的银角和铜板,供他们回家乘车之用。

萧红接过鲁迅的血汗钱,觉得内心刺痛。

鲁迅于12月6日写信安慰说:“……这是不必要的。

我固然不收一个俄国的卢布,日本的金元,但因出版界上的资格关系,稿费总比青年作家来得容易,里面并没有青年作家的稿费那样的汗水的——用用毫不要紧。

而且这些小事,万万不可放在心上,否则,人就容易神经衰弱,陷入忧郁了。

”第一次接受鲁迅宴请的日期是1934年12月19日(星期三)下午六时,地址在上海广西路332号梁园豫菜馆,名义是庆祝胡风夫妻的儿子满月。

……鲁迅特意介绍上海著名左翼作家跟二萧见面,是为了给这两位初出茅庐的东北流亡作家从政治上、创作上、生活上以全面关怀。

为了纪念这次宴会,萧红和萧军特意到法租界万氏照相馆拍了一帧合影,照片上的萧红顽皮地叼着一只烟斗,稚气的圆脸上洋溢着幸福的微笑。

二、“母性”的爱萧红曾经当面问鲁迅:“您对青年们的感情,是父性的呢,还是母性的?”鲁迅沉吟片刻,慢慢地说:“我想,我对青年的态度,是‘母性’的吧!”(注:端木蕻良《鲁迅先生和萧红二三事》,《新文学史料》1981年第3期)当然,鲁迅深知对青年不能一概而论。

名人故事——萧红与鲁迅萧红,1911年6月2日出生在黑龙江省呼兰县城内一个地主家庭。

萧红本姓张,名乃莹,是20世纪30年代中国文坛上着名的女作家。

萧红是其1935年在上海出版着名长篇小说《生死场》时所用的笔名。

1934年6月12日,萧红离开哈尔滨,同萧军一起流亡到青岛。

9月,在青岛她写完了旨在宣扬“不当亡国奴,生是中国人,死是中国鬼”的长篇小说《生死场》。

然而周围的朋友相继被捕,他们只好又流亡到上海。

1934年11月30日,萧红和萧军在上海终于见到了文坛大师鲁迅先生。

萧红眼中的这位带有传奇色彩的一代大师出奇的平和并充满善意,他面色苍白显得有些衰弱,脸颊消瘦,颧骨突出,嘴上留有浓密的唇须,头发极富于特征,硬而直立,眼睛喜欢眯起来,但目光却异常锐利。

他们完全被先生的人格魅力所征服。

鲁迅先生喜欢萧红、萧军的纯朴爽直,而且萧红与鲁迅的夫人许广平也一见如故,甚至淘气的满嘴上海话的海婴,也很快和萧红混熟了。

这次见面后,鲁迅为了给二萧在上海铺展一条从事文学写作的道路,又于12月29日以庆祝胡风的儿子满月为名,在梁园豫菜馆举行了一次宴会,把二萧介绍给茅盾、聂绀弩、叶紫等左翼着名作家,并指派叶紫作为二萧的向导,帮助他们尽快熟悉上海,加入到左翼作家队伍中去。

后来又支持他们三人结成“奴隶社”,出版“奴隶丛书”。

从此,在鲁迅的关怀引导下,萧红开始走入上海文坛,并与当时的许多重要人物建立了广泛联系。

而萧红与鲁迅之间的情谊日益加深,这对其日后事业的发展产生了难以估量的作用和影响。

1935年12月,第一次以“萧红”为笔名的成名作《生死场》,就是在鲁迅先生的帮助下,作为“奴隶丛书”之三,由上海容光书局出版的。

鲁迅先生还亲自为《生死场》一书写了序,震动了当时的文坛。

《生死场》的出版,不仅为萧红打开了上海文坛的大门,而且使她立于20世纪30年代中国着名左翼作家之林。

在鲁迅先生的帮助与鼓励下,萧红很快步入了上海文坛,创作也如山中瀑布,奔泻而来。

《回忆鲁迅先生(节选)-萧红》作业设计方案

一、作业目标与要求

本次作业旨在通过阅读《回忆鲁迅先生(节选)》和《萧红》,让学生了解鲁迅和萧红这两位伟大的文学家,探讨他们的思想、作品和影响,并培养学生的文学欣赏能力和批判思维能力。

二、作业内容

1. 阅读《回忆鲁迅先生(节选)》和《萧红》两篇文章;

2. 思考并回答以下问题:

- 鲁迅和萧红的作品对中国文学有何影响?

- 你认为鲁迅和萧红的思想有何特点?

- 你最喜欢鲁迅或萧红的哪部作品?为什么?

- 你觉得鲁迅和萧红的作品对今天的文学创作有何启迪?

三、作业要求

1. 作业要求字数不少于800字,结构完备,观点明确;

2. 可以适当引用教室讨论、课外阅读或个人观点,但需注明出处;

3. 作业提交时间为下周一,逾期不接受;

4. 作业格式要求:A4纸、宋体小四、1.5倍行距。

四、评分标准

1. 内容完备,观点明确,字数符合要求(30分);

2. 语言表达流畅,逻辑清晰(30分);

3. 对鲁迅和萧红的作品和思想有深入理解,能够提出独到见解(20分);

4. 结论合理,启迪深刻(20分)。

五、参考资料

1. 《回忆鲁迅先生(节选)》

2. 《萧红》

3. 《鲁迅传》

4. 《萧红传》

六、作业设计说明

本次作业设计旨在通过阅读名家传记和作品,让学生了解中国文学史上的两位重要人物,培养学生的文学鉴赏能力和批判思维能力,同时也增进学生对当代文学创作的思考和启迪。

希望学生在完成作业的过程中,能够深入思考,发现文学的魅力和力量,提升自己的文学修养和审美情趣。

《回忆鲁迅先生(节选)-萧红》作业设计方案一、背景介绍《回忆鲁迅先生(节选)/萧红》是一篇经典的文学作品,反映了鲁迅先生和萧红之间的故事以及他们对中国文学的影响。

本作业设计旨在让学生通过阅读和分析这篇文章,深入了解鲁迅先生和萧红的生平、思想和文学成就,同时培养学生的文学鉴赏能力和批判性思维。

二、教学目标1. 了解鲁迅先生和萧红的生平宁文学成就;2. 理解《回忆鲁迅先生(节选)/萧红》中的主题和意义;3. 提高学生的文学鉴赏能力,培养批判性思维;4. 激发学生对中国文学的兴趣,增进学生的综合素养提升。

三、教学内容1. 鲁迅先生和萧红的生平介绍;2. 《回忆鲁迅先生(节选)/萧红》的阅读和分析;3. 文学鉴赏和批判性思维训练;4. 教室讨论和小组合作活动。

四、教学方法1. 讲授与讨论相结合:通过讲解和讨论,引导学生深入理解文章内容;2. 小组合作:组织学生进行小组合作,共同分析文本,交流意见;3. 教室讨论:引导学生展开教室讨论,激发思维,拓展视野;4. 作业安置:设计相关作业,稳固学生对文章内容的理解和掌握。

五、教学过程1. 第一堂课:介绍鲁迅先生和萧红的生平,讲解《回忆鲁迅先生(节选)/萧红》的背景和主题;2. 第二堂课:分析文章内容,讨论文章中的人物形象、情节和主题;3. 第三堂课:进行文学鉴赏和批判性思维训练,引导学生深入思考和分析;4. 第四堂课:组织学生进行小组合作活动,展示效果并进行总结。

六、作业设计1. 阅读《回忆鲁迅先生(节选)/萧红》,撰写读后感;2. 分析文章中的人物形象和主题,撰写分析文章;3. 设计一场小组讨论活动,就文章内容展开讨论;4. 撰写一篇关于鲁迅先生和萧红的生平宁文学成就的钻研报告。

七、评判标准1. 作业内容符合要求,表达清晰,观点明确;2. 参与讨论和合作活动,积极发言,展示团队合作精神;3. 文学鉴赏和批判性思维能力有所提升,展现出对文章内容的深入理解和分析。

高中-语文-资料-打印版

鲁迅与萧红

1934年10月,一个23岁的东北姑娘,突然闯进鲁迅先生的生活中来,她立即引起了鲁迅先生的注意。

先生待她如亲人,又视她如调皮的女儿,她就是萧红。

一个陌生的东北姑娘,从遥远的关外来到举目无亲的上海。

原来一颗对未来充满憧憬的心,被几年的流浪生活打击得已经冰冷了。

然而,当她找到鲁迅先生以后,她的希望产生了,心里的冰块开始融化了。

在这以前,这世界上已经有了一个寂寞的萧红,一个在生活中挣扎搏斗的东北姑娘。

萧红呢,从小得不到父爱,没有家庭的温暖,她把鲁迅当做老师和父亲。

原来的一双对人间有些怀疑的眼睛,一下子便明亮起来;一个孤立无援的贫弱女孩子一下子找到了自己的家。

鲁迅先生一家同这个东北姑娘一见如故。

鲁迅先生喜欢她,关怀她;许广平同情她,爱她,处处照应她。

甚至连小海婴(周海婴,鲁迅先生的独生儿子)也不愿意离开这位年轻的、梳着两条小辫子的东北阿姨。

萧红成了鲁迅先生家中的常客,亲密得宛如一家人。

萧红,正是由于鲁迅先生的帮助闯进了上海文坛。

从此,一股沁人心脾、清新如朝霞的风便吹进了文艺界,中国现代文学史上一位有才华的青年女作家诞生了。

萧红在文坛上健步奔跑。

人们看到她前进的脚印下,也流着一位慈祥老人的汗珠,这位老人正是伟大的鲁迅。

在那个艰苦的年代,没有鲁迅先生,也就没有萧红。

她很可能默默无闻地寂寞下去,甚至颓唐地毁灭自己。

是的,没有鲁迅先生在荆棘满地的前面为青年们开路,与萧红同时代的一批青年作家也就不可能冲出牢笼走进文坛。

30年代出现的一批生龙活虎的青年作家,有谁没有受过鲁迅的哺育呢?在建立我国现代文学队伍方面,鲁迅先生立下了不朽的功勋。

鲁迅是中国青年作家之父,他一生对青年的帮助,是人们万世所感念的。

精心校对版本。