云南省支柱产业(产业结构的变化)对区域经济社会环境的影响

- 格式:docx

- 大小:33.23 KB

- 文档页数:7

《经济地理学》复习思考题答案(9109)《经济地理学》复习思考题答案⼀、名词解释题1、区位:⼈类活动所占有的场所,也含有位置、布局、分布、位置关系等⽅⾯的意义。

2、区位理论:关于⼈类活动所占有场所的理论,研究⼈类活动及空间内⼈类活动的组合,主要探索⼈类活动的⼀般空间法则。

3、区位因⼦:影响区位主体分布的原因。

4、区位条件:区位(场所)所持有的属性或资质。

5、内部规模经济:由于⽣产规模的扩⼤⽽产⽣的平均⽣产成本的降低。

6、外部规模经济:属于空间集聚经济,指若⼲⼯⼚、企业在同⼀空间地域内的集聚与联系,产⽣平均⽣产成本的降低和经济效益的产⽣。

7、通达指数:⽹络中从⼀个顶点到其它所有顶点的最短路径。

8、遍在原料:任何地⽅都存在的原料。

9、局地原料:只有在特定地⽅才存在的原料。

10、原料指数:产品重量与局地原料重量之⽐。

11、区位重量:单位产品所产⽣的运送总重量。

12、需求圆锥体:廖什认为如果⼀个区域只存在⼀个企业,随着距离⽣产地距离的增加,运费增加,销售价格增加,需求量随之减少,到市场边界需求量为零,将需求曲线围绕⽣产地的销售量轴线旋转⼀周,所得到的圆锥体就是需求圆锥体。

13、中⼼商品:在少数的地点⽣产、供给,⽽在多数的地点消费的商品。

14、基础聚落:廖什中⼼地理论中等级最低的消费者居住地和企业的分布地。

15、门槛⼈⼝:某种中⼼职能在中⼼地布局能够得到正常利润的最低限度的⼈⼝。

16、跨国公司:在两个以上国家(包括公司母国)具有⽣产或实际性经营活动的公司。

17、产品周期理论:由弗农提出的⽤于解释国际投资空间变化的理论,弗农把产品的发展分为三个阶段:新产品阶段、成熟产品阶段和标准化产品阶段,在产品的不同阶段,因为产品的研发、销售等⽅⾯的要求、情况不⼀样,⽣产布局地也应进⾏相应地调整。

18、区域经济结构:区域内各经济单位之间的内在经济、技术、制度及组织联系和数量关系,是影响区域经济增长的重要因素之⼀,它决定了区域资源配置、企业结构、技术结构、要素结构等。

关于云南省区域特色经济发展的几点思考1. 引言1.1 云南省区域特色经济发展的背景云南省位于中国的西南边陲,地处滇、黔、桂三省交界处,是中国唯一与东南亚三大区域经济合作体接壤的省份。

云南省地处亚热带、热带和北温带过渡地带,拥有得天独厚的自然资源和生态环境优势。

这里山川秀美,气候宜人,拥有丰富的矿产资源、植物资源和水资源,同时也是中国的重要生态屏障。

众多少数民族在云南省繁衍生息,形成了多元文化的特色。

随着中国经济的快速发展和改革开放的深入推进,云南省面临着新的发展机遇和挑战。

为了更好地发展经济,加快区域特色经济的建设,云南省政府制定了一系列政策和措施,加大对特色产业和特色区域的支持力度,推动全省经济转型升级和可持续发展,努力实现经济社会协调发展和绿色发展的目标。

在此背景下,云南省的特色经济发展备受关注,探讨如何充分挖掘和利用云南省的特色资源,发展特色产业,促进区域经济的健康发展成为当前云南省经济发展的重要课题。

1.2 研究目的和意义:研究目的和意义是为了深入了解云南省区域特色经济发展的现状,分析其优势和挑战,探讨相应的对策和发展前景,从而为促进云南省特色经济的健康发展提供理论支持和实践指导。

通过对云南省特色经济发展的研究,可以帮助政府部门和企业了解如何更好地利用和发展当地资源,促进经济增长,提高居民生活水平。

研究云南省特色经济发展也有助于更好地推动区域协调发展,促进经济结构优化升级,增强区域经济发展的持续动力,实现经济可持续发展和社会和谐稳定。

深入研究云南省特色经济发展的目的和意义重大,对于推动云南省经济社会全面发展具有重要意义。

2. 正文2.1 云南省特色经济发展的现状云南省作为中国多民族地区之一,拥有丰富的自然资源和独特的地理优势。

随着国家“一带一路”倡议的提出以及云南省积极融入国际经济格局,云南省特色经济发展取得了长足的进步。

目前,云南省的特色经济主要包括旅游业、农业、矿产资源开发等领域。

在旅游业方面,云南省具有得天独厚的旅游资源,如石林、腾冲等景点吸引了大量游客。

一、东川矿务局与东川经济发展“天南铜都”东川区隶属于云南省昆明市,有着2,400多年的矿业史。

1952年12月东川矿务局成立,次年东川铜矿开采项目(东川矿务局)成为“一五”计划中苏联援建的156个重点项目之一。

在高度集中的计划经济体制下,东川的产业结构呈现出极为单一的特征,即以初级铜矿采选加工为主的单一产业结构,相应的配套产业项目也均围绕“一切服务于矿山”而展开建设。

1958年因行政管理问题设立地级东川市,1964年11月,云南省委决定将原属东川市的会泽县划归曲靖地区,并明确东川市主要任务是支援矿山铜矿生产,东川矿务局行政级别与东川市平列为地厅级归属时中央重工业部管理。

至此,东川市相应行政关系基本建成,成为典型的资源型工业城市。

1999年2月8日,东川撤市建区划归昆明市管理。

成为中国第一个因矿产资源枯竭、经济发展停滞而被降级的城市。

自东川矿区成立以来,东川为国家建设贡献了含铜精矿近60万吨、含银精矿20余吨,折合人民币450亿元(以2000年物价水平为基准),为新中国的国防和经济建设做出了不可磨灭的贡献。

由于长期以来形成的以初级铜矿开采选取为特征的单一产业结构,加之国际市场中竞争对手的冲击。

2001年,东川矿务局宣布破产。

二、主导产业变迁的困境著名经济学家罗斯托在其代表作《经济增长过程》中指出,经济增长是主导部门依次更迭的结果。

而主导产业的选择是由若干基准而确定的,对于东川市主导产业选择的基准无疑就是国情原则。

东川市因矿而兴,初级铜矿采选业所占规模与比重远高于其他行业。

同时,作为东川产业支柱的矿务局也就对地区经济有着极高的关联效应,在交通运输、医疗卫生、教育培训方面起着不可替代的作用。

东川整座城市也就与矿务局休戚与共,一切行业服务于矿,一切资源倾斜于矿,铜矿成为整个城市的根基。

在整个国家工业化起步的初级阶段,这类高关联系数的行业一定意义上影响着国家工业化进程,决定着工业化能否顺利完成,自然在当时的特定条件下也就代表着先进生产力。

云南省产业结构优化策略分析作者:徐茂贤来源:《经济与社会发展研究》2013年第06期摘要:2012年云南省GDP总量突破万亿元,经济增速保持较快发展,但也暴露出主导产业单一、个别产业发展滞后和各产业内部结构不协调等问题。

本文将以技术创新作为主要手段对云南省产业结构优化策略进行分析,从而阐述技术创新对产业结构优化的重要性。

关键词:产业结构;技术创新;优化策略云南地处我国西南边陲,与越南,老挝,缅甸,泰国,柬埔寨紧邻,同时连接中国东盟自由贸易区和南亚自由贸易区,具有“连接三亚,沟通三洋”的区位优势。

随着“第三亚欧大陆桥”的提出,云南在中国经济的全球开放战略中具有独特的地位。

但云南作为一个经济落后的省份,其经济发展程度和产业结构与其作为桥头堡的战略是一个矛盾。

由此,通过对云南省产业结构的现状的分析,找到其中存在的问题,提出云南省最合适的经济政策。

一、技术创新影响云南省产业结构的全面解析从静态分析的角度来看:云南省的经济发展和产业结构的发展取得了巨大的进步。

但是云南省的产业结构至少有两个问题:一是工业化程度低,具体的表现就是云南省第二产业增加值占GDP 比重为41.9%,低于全国平均水平46.3%,在全国31 个省份中排在第26 位;二是就业结构与产值比重的严重不协调,2009年产业的产值结构为7.67:51.84: 37.49,但是同期的就业结构为:62.3: 12:25.7 。

从动态分析的角度来看:云南省在90 年代初之前的产业变动的速度较快,但是之后的产业结构变化开始变缓。

从产业结构的素质评估来看,不仅从整体上表现出云南省的产业结构素质较低,就是单个的具体指标也是低于中间值。

因此需要对云南省的产业结构进行调整,尤其是在当前云南省的产业结构变动速度变缓的情况,对云南省的产业结构调整,更是迫在眉睫。

1.影响云南产业结构升级的技术创新因素指标。

第一,技术创新投入水平:选取RD经费内部支出作为RD经费支出,RD经费支出占GDP的比重是国际上比较通用的衡量技术投入的主要指标;RD经费外部支出占GDP的比重,反应了企业与外界相关单位科研活动的规模和强度等;RD人员折合全时人员反应了区域内技术创新技术人员的投入状况。

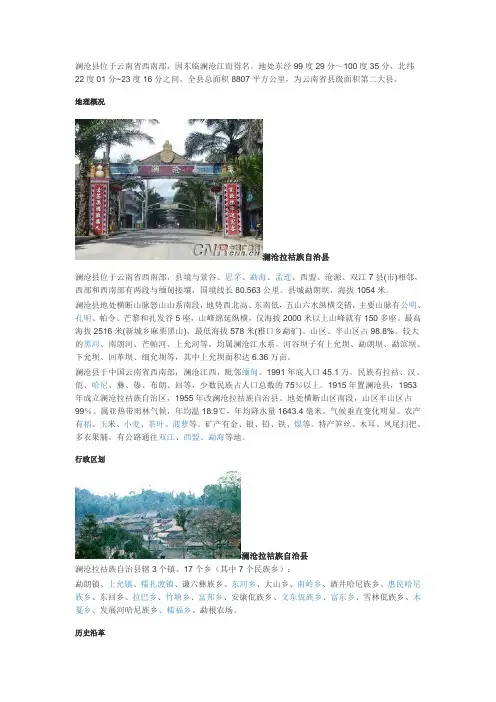

澜沧县位于云南省西南部,因东临澜沧江而得名。

地处东经99度29分~100度35分、北纬22度01分~23度16分之间。

全县总面积8807平方公里,为云南省县级面积第二大县。

地理概况澜沧拉祜族自治县澜沧县位于云南省西南部,县境与景谷、思茅、勐海、孟连、西盟、沧源、双江7县(市)相邻,西部和西南部有两段与缅甸接壤,国境线长80.563公里。

县城勐朗坝,海拔1054米。

澜沧县地处横断山脉怒山山系南段,地势西北高、东南低,五山六水纵横交错,主要山脉有公明、孔明、帕令、芒黎和扎发谷5座,山峰绵延纵横,仅海拔2000米以上山峰就有150多座。

最高海拔2516米(新城乡麻栗黑山),最低海拔578米(雅口乡勐矿)。

山区、半山区占98.8%。

较大的黑河、南朗河、芒帕河、上允河等,均属澜沧江水系。

河谷坝子有上允坝、勐朗坝、勐滨坝、下允坝、回革坝、细允坝等,其中上允坝面积达6.36万亩。

澜沧县于中国云南省西南部,澜沧江西,毗邻缅甸。

1991年底人口45.1万。

民族有拉祜、汉、佤、哈尼、彝、傣、布朗、回等,少数民族占人口总数的75%以上。

1915年置澜沧县,1953年成立澜沧拉祜族自治区,1955年改澜沧拉祜族自治县。

地处横断山区南段,山区半山区占99%。

属亚热带雨林气候,年均温18.9℃,年均降水量1643.4毫米。

气候垂直变化明显。

农产有稻、玉米、小麦、茶叶、菠萝等。

矿产有金、银、铅、铁、煤等。

特产笋丝、木耳、凤尾扫把、多衣果脯。

有公路通往双江、西盟、勐海等地。

行政区划澜沧拉祜族自治县澜沧拉祜族自治县辖3个镇、17个乡(其中7个民族乡):勐朗镇、上允镇、糯扎渡镇、谦六彝族乡、东河乡、大山乡、南岭乡、酒井哈尼族乡、惠民哈尼族乡、东回乡、拉巴乡、竹塘乡、富邦乡、安康佤族乡、文东佤族乡、富东乡、雪林佤族乡、木戛乡、发展河哈尼族乡、糯福乡、勐根农场。

历史沿革澜沧拉祜族自治县1914年置澜沧县,因县有澜沧江而得名。

1959年改为澜沧拉祜族自治县。

云南省旅游业对地区经济发展影响的研究题记:提到云南,映入脑海中的是那遍地的美食,无尽的风光,条条大河从脚下流过,还有那近30个民族的绚丽风情。

云南的景致是博大精深的,本文仅仅是通过对昆明、大理、丽江等地的旅游业的发展浅析其对地区经济发展的影响。

当今社会,随着经济水平的迅猛发展,人们对于生活的要求并不只局限于温饱,还有着更高水平的要求,于是,旅游业呼之欲出。

旅游业作为第三产业,是近年来走进我们的视野的,随之迅速发展。

大众化的旅游浪潮席卷着世界的每一个角落,该产业给旅游地带来了巨大的经济效益。

旅游的发展,使最终消费需求增加,需求的增加会刺激供给的增加,从而刺激国民经济其他部门的发展。

最终受益的是国民,可以提高人们的生活水平,改善生活质量,可见,旅游业对经济发展的重要性。

云南位于中国西南边陲,与缅甸、老挝、越南相邻,北回归线从该省南部穿过。

云南的气候类型主要是温带为主亚热带为辅,造就了当地冬暖夏凉、四季如春的气候特征。

俗话说:“云南十八怪,四季衣服同穿戴”由此得出。

云南拥有旖旎的自然风光、绚丽的民族风情、悠久的历史文化,具有发展旅游业的良好条件。

多年来,云南坚持以资源为基础,以市场为导向,大力培育旅游支柱产业,使云南旅游迅速崛起,在国内外形成了一定的知名度。

中华人民共和国成立以来,特别是改革开放以来,云南省的国民经济和各项社会事业进入了快速发展的时期。

云南全省面貌发生了深刻变化,经济实力明显增强。

10多年来,云南经济保持了较快的增长速度,以能源、通讯、交通为重点的基础设施不断改善,工业化进程明显加快。

产业结构逐步得到调整,一批新的支柱产业正在兴起。

农业的基础地位不断增强,农业经济持续发展,粮食及各种经济作物生产连续获得丰收。

在中央对外开放方针的指导下,云南省对外经济贸易迅速发展。

基本形成了以中国大西南为依托,省会昆明市为中心,边境开放城市和边境一线为前沿,面向东南亚和全世界的对外开放格局。

近年来,在西部大开发战略的引导下,云南省把旅游业作为四大支柱产业之一进行重点发展,并呈现出蓬勃发展的势头。

大理州产业结构与经济增长的灰色关联分析大理州位于中国西南部,是云南省下辖的一个地级行政单位,也是云南省经济相对较为发达的地区之一。

大理州的产业结构在经济发展中起着重要作用,不同产业之间存在着复杂的相互关联。

本文将对大理州的产业结构与经济增长之间的灰色关联进行分析,以期更好地理解大理州的经济发展趋势。

一、大理州产业结构概况大理州的产业结构主要包括第一产业、第二产业和第三产业。

第一产业主要是农业,包括种植业、畜牧业和渔业;第二产业主要是工业,包括制造业和建筑业;第三产业主要是服务业,包括商贸、金融、交通运输、信息技术等。

农业是大理州的主导产业之一,农产品丰富多样,有着得天独厚的自然资源和气候条件。

工业产业则以制造业和建筑业为主,建筑材料、电子设备、纺织品等是大理州的重要工业产品。

服务业在大理州经济中也扮演着重要角色,尤其是旅游服务业,大理古城、崇圣寺三塔、洱海等著名景点吸引着大量游客,为大理州经济增长贡献了不少。

二、大理州经济增长的现状大理州的经济增长一直保持着稳定的态势,GDP持续增长,人均收入不断提高。

特别是近年来,大理州通过加大基础设施建设、促进产业升级和扶持企业发展等措施,实现了经济快速增长。

大理州的经济增长主要得益于农业、工业和服务业的发展,其中以服务业增长最为迅猛。

旅游业的蓬勃发展为大理州的经济增长带来了新的动力,不仅带动了餐饮、住宿等相关产业的发展,还促进了当地手工艺品和特色土特产的销售。

大理州的工业生产也保持着较快的增长势头,尤其是电子设备、建筑材料等行业表现突出。

大理州的产业结构与经济增长之间存在着灰色关联,即不同产业之间相互依存、相互影响,而且这种关联并不是简单的线性关系,而是具有一定的灰色性质。

农业产业对大理州经济增长的影响是十分显著的。

由于大理州拥有得天独厚的自然条件,农产品的丰富多样为当地经济增长提供了坚实的基础。

农业生产的增长不仅可以直接提高当地农民的收入,还可以为工业和服务业提供原材料和原始产品,从而带动整个经济的发展。

云南大理苍山洱海国家级自然保护区调研报告【摘要】:云南大理苍山洱海是国家级的自然保护区,该区有丰富的动植物物种资源、优美的地理地质环境和优雅的人文气息,是个旅游胜地。

但由于经济的过度增长和旅游业的过度开发,使得该区的生态环境受到严重破坏。

本文通过对该区的相关信息进行描述,并对保护区的环境治理问题提出了相关办法。

【作者单位】:北京林业大学林学院【关键字】:保护对象,地理气候特征,多样性,保护对策,资源开发保护区简介云南大理苍山洱海国家级自然保护区,位于云南省大理市,面积79700公顷,1981年经云南省人民政府批准建立,1994年晋升为国家级,主要保护对象为高原谈水湖泊及水生动植物、南北动植物过渡带自然景观、冰川遗迹。

本区地处滇中高原西部与横断山脉南端交汇处,主峰点苍山位于横断山脉与青藏高原的结合部,顶端保存着完整的典型冰融地貌。

区内具有明显的七大植物垂直带谱,保存着从南亚热带到高山冰漠带和各种植被类型,是世界高山植物区系最富有的地区。

本区已鉴定的高等植物有2849种,其中国家重点保护植物26种,同时还是数百种植物模式标本的产地。

洱海为云南第二大淡水湖泊,水生动植物资源比较丰富,有鱼类31种,其中特有种8种,底栖动物33种,水禽类59种。

此外本区还拥有丰富的人文历史遗迹和旅游资源。

苍山洱海保护区集自然景观、地质地貌、生物资源与人文历史等方面的特色为一体,在国内比较少见,在国际上也有较高的知名度【1】。

自然保护区类型依据《自然保护区型与级别划分原则》(GB/T14529—93),大理苍山洱海自然保护区属于自然生态系统类别,同时兼属自然遗迹类别,其中包含三种类型:森林生态系统类型、内陆湿地和水域生态系统类型和地质遗迹类型。

因此,大理苍山洱海自然保护区是一个多层次、多功能、大容量的综合型自然保护区【2】。

云南苍山洱海国家级自然保护区是我国西部少数民族地区具有典型生态特征和重要科研价值的国家级自然保护区,也是全国在城市近郊受人类活动影响较大的自然保护区的典型。

中国经贸导刊地区经济怒江州产业结构演替及生态环境效益研究文李嘉佳熊理然摘要:怒江州在改革开放以来产业结构发生了较大变动,总体来看产业结构的生态环境影响从中等逐渐向偏弱变化,个别地区逐年升高,但近期得到一定控制。

怒江州产业结构变化总体上带来了较好的生态环境效益,但个别地区仍需严格调整控制。

关键词:产业结构演替生态环境效益纵向岭谷区怒江州产业结构的不断演进是衡量区域经济发展水平的标准之一。

怒江州是云南省乃至全国生态环境最为脆弱的地区之一,自从云南省把旅游业作为支柱性产业以来,旅游业成为怒江州的主导产业。

目前大多数文献都是从单一产业(旅游业、采矿业、水电开发)角度,对怒江州的发展状况、策略进行研究(蔡运龙,2004;赵同谦等,2006;郭凯峰等,2010),也有的探讨了怒江产业结构如何调整等问题(李益敏,2007;尹海红,李益敏等,2009),但尚未有怒江产业结构演进对生态环境所产生的效益进行定量分析方面的研究。

本文对怒江州的产业结构状况和近三十多年的演替情况进行分析,参照彭建(2005)等人所构建的区域产业发展的生态环境影响系数与产业结构生态环境影响指数,基于云南省怒江州的实际情况,从对自然生态的人为干扰、环境影响角度,定量综合评价区域产业结构变化的生态环境效应,从而对怒江州四县产业结构演替对生态环境的影响进行评价。

一、研究区概况云南省怒江州地处滇西北纵向岭谷区和“三江并流”世界自然遗产地,横断山脉北段,总面积为1470平方公里,全州总人口为534337人,其中居住着傈僳、怒、独龙、普米、白、彝、景颇等22个少数民族,汉族占总人口的12.35%,各少数民族占总人口的87.65%。

全州四县中,居住在城镇的人口占总人口的22.1%,居住在乡村的人口占总人口的77.9%。

至今还是云南乃至全国三十个少数民族自治州最贫困、最落后地区之一,是一个集边疆、山区、民族、宗教、贫困“五位一体”的民族自治州。

怒江州由于地理位置偏僻、交通不便、缺乏能源等区位因素,导致工农业基础薄弱,长期处于传统农业阶段,社会经济与科教文卫发展相对滞后,但同时怒江大峡谷也是全球生物多样性集中地之一。

云南省经济发展现状和发展策略云南省位于中国西南部,是中国的五個少数民族自治区之一、云南省的经济发展实现了快速增长和结构优化,并取得了显著成就。

本文将详细介绍云南省经济发展的现状和发展策略。

一、现状分析云南省经济发展在国内处于较为中等水平的地位。

近年来,云南省经济增长平稳,年均GDP增速保持在7%以上,并超过了全国平均增速。

云南省的经济结构日益优化,农业、工业、服务业占比逐渐平衡,农业和服务业的增长速度明显快于工业。

1.农业:云南省是中国的重要农业产区之一,农业发展潜力巨大。

云南省的气候和地理条件适宜农业生产,特别是农特产品和有机农产品。

农业在云南省的经济中依然占据重要地位。

2.工业:云南省的工业发展呈现出良好的态势。

随着云南省矿产资源的开发和加工能力的提升,矿业和能源产业成为云南省经济的新的增长点。

此外,云南省的装备制造、电子信息、医药化工等传统产业也在迅速发展。

3.服务业:随着社会经济的不断发展,云南省服务业发展迅速,尤其是旅游业和文化创意产业。

云南省拥有丰富的自然和人文资源,加之区位优势,吸引了大量的国内外游客和投资者,带动了服务业的发展。

二、发展策略1.产业转型升级:云南省需要加快实施产业转型升级战略,加大对高新技术产业的扶持力度,提高产业技术含量和附加值。

同时,加强农业龙头企业建设,推动农业的现代化发展,提高农业产业化经营水平。

2.基础设施建设:云南省需要进一步加大基础设施建设投入,提升交通和能源基础设施建设水平,加强城乡基础设施建设,提高区域发展的整体水平。

3.区域合作:云南省应积极参与"一带一路"建设,深化与东南亚国家的经济合作,加强边境经济合作,推动跨境贸易和文化交流。

4.人才培养:云南省还应加大人才培养的力度,提高教育质量,培养高素质的创新和创业人才,为云南省的经济发展提供强有力的智力支持。

5.保护生态环境:云南省拥有丰富的自然资源和生态环境,应该加强生态环境保护,推动经济与生态环境的协调发展。

云南省人民政府关于进一步加强城乡规划工作的决定文章属性•【制定机关】云南省人民政府•【公布日期】2004.11.03•【字号】云政发[2004]196号•【施行日期】2004.11.03•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】村镇建设正文云南省人民政府关于进一步加强城乡规划工作的决定(云政发[2004]196号)各州、市、县人民政府,省直各委、办、厅、局:改革开放以来,我省城乡建设快速发展,城乡面貌显著变化,极大地促进了全省经济社会持续健康发展。

但是,由于受主客观条件的限制,我省对城乡规划工作重视不够,措施不力,投入不足。

城乡规划工作严重滞后,至今尚未形成完整的规划管理体系,成为影响云南城市化发展的重要因素。

为认真贯彻落实“三个代表”重要思想和科学发展观,牢固树立以人为本的观念,加大统筹协调发展的力度,贯彻好《中华人民共和国城市规划法》和《国务院关于加强城乡规划监督管理的通知》(国发[2002]13号)精神,加快城镇化进程,促进城乡经济社会健康有序发展,特作如下决定。

一、进一步提高认识,明确搞好城乡规划的重要意义(一)搞好城乡规划是我省全面建设小康社会的客观要求。

搞好城乡规划工作,能够处理好局部与整体、近期与长远、需要与可能、经济建设与社会发展、城乡建设与文化及环境保护的关系,有利于增强城乡综合经济实力和竞争力,创造良好的经济社会发展环境,促进生产力发展和人民生活质量提高,加快我省全面建设小康社会的步伐。

(二)搞好城乡规划对推进城市化进程能发挥重要的先导作用。

城乡规划是城乡建设发展的灵魂和龙头,对城乡建设和发展起着决定性的作用。

搞好城乡规划工作,能够充分体现各地区的地域特色和民族特色,打造具有鲜明个性和特色的城乡形象,使城乡的潜在优势转化为现实优势,有力推进我省城乡经济社会发展和城市化进程。

(三)搞好城乡规划是政府调控地方经济社会发展的基本手段。

城乡规划是政府强化宏观调控职能,统筹城乡发展、统筹区域发展、统筹经济和社会发展、统筹人与自然和谐发展的重要手段。

云南省工业结构变动及其调整对策分析云南是中国西南地区的重要省份,具有丰富的自然资源和人文资源。

多年来,云南省工业发展取得了长足的进步,但也存在着一些问题和挑战。

本文将从工业结构变动的原因和影响入手,分析云南省工业结构调整的对策。

一、云南省工业结构变动的原因1.资源禀赋限制:云南省地处西南山区,地形复杂,交通不便,资源禀赋相对落后。

相比其他地区,云南省在传统的制造业、重工业发展上存在一定困难。

2.环境保护压力增大:云南省地理位置特殊,生态环境脆弱,同时也是中国最重要的水源涵养区之一、严格的环境保护政策限制了一些高污染、高能耗的传统工业的发展。

3.市场需求变化:随着中国经济进入新常态,市场需求结构发生了变化。

对高品质、高附加值产品的需求增加,对低附加值产品的需求下降。

二、云南省工业结构变动的影响1.产业竞争力提升:云南省大力推进新兴产业发展,如电子信息产业、新材料产业、现代农业等,提升了产业竞争力。

2.就业机会增加:新兴产业的发展为云南省提供了更多就业机会,帮助解决了就业压力问题。

3.经济增长质量提高:传统产业结构的调整和新兴产业的发展,有助于提高云南省的经济增长质量,推动经济转型升级。

三、云南省工业结构调整的对策1.加强技术创新:加大对科技创新的投入和引进优秀的科研机构和人才,提升云南省的技术创新能力,推动产业升级。

2.培育新兴产业:加大对新兴产业的扶持力度,鼓励企业加大研发投入,培育壮大新兴产业集群,推动云南省产业结构的优化。

3.加强人才培养:加强对高技能人才的培养和引进,提供良好的人才培养环境,培养适应新兴产业发展的高素质人才。

4.加大环保力度:云南省要加强对高污染、高能耗企业的淘汰和整治,推动绿色发展和可持续发展。

5.加强区域协调发展:云南省要加强与周边省份的合作,实现产业链的延伸和产业协同发展。

6.扶持中小企业发展:云南省要采取一系列措施,降低中小企业的税负,并提供融资、场地和人才等方面的支持,鼓励和引导中小企业的创新发展。

云南经济社会发展状况《形势与政策》一、云南经济发展阶段1、探索起步阶段(1981以前):此阶段主要是在十一届三中会精神的指引下,结合国务院于1979年确定的上海与云南进行对口支援的安排部署,省委、省政府于1980年决定撤消云南省计委物资办公室,单独成立云南省经济协作办公室,归口云南省计委管理,行政级别为正处级单位。

这一时期,云南省的对内开放主要是与国内有关省(市)区进行物资串换,以弥补省内生产生活资料的不足。

余缺互补、拾遗补缺的物资串换与协作成为这一时期对内开放的主要内容。

2、初期发展阶段(1982~1991年):此阶段主要是在社会主义计划经济条件下,积极推进物资、技术、人才、资金等资源的合理配臵。

1982年5月,省政府在昆明举办经济技术协作会议,此次会议由国务院11个部委和18个省区市的代表参加,拉开了云南对内开放的序幕;其后,云南省出台了《关于进一步搞好全省经济技术协作的通知》、《云南省经济技术协作管理暂行办法》,全面贯彻落实《国务院关于进一步推动横向经济联合若干问题的规定》,积极开展资金、技术、人才三位一体的联合协作。

1983年,省委、省政府作出云南向全国开放、昆明向全省开放的决定。

1984年,撤消云南省经济协作办公室,成立副厅级云南省人民政府经济技术协作办公室。

这一时期,云南省在深化滇沪对口支援关系的同时,积极开展区域合作,参与发起成立了由云南、四川、贵州、广西、重庆、西藏等参加的六省区市七方经济协调会。

经过协调会各方的共同努力,先后促成了南昆铁路、内昆铁路的建设,促成了“中国昆明进出口商品交易会”的举办。

云南省通过与国内相关省(市)区进行对口支援、区域合作及多形式的合作,有效地打破了市场的条块分割与生产要素的地区封锁,促进了以物资串换为特征的对内开放向以对口支援、区域合作为特征的对内开放转变。

这一阶段累计引进省外到位资金12.7亿元,物资协作金额75亿元,形成了以区域合作、滇沪对口支援为重点的合作格局。

实验二云南省支柱产业(产业结构的变化)对区域经济社会环境的影响实习的目的与任务经济地理短途实习是《经济地理学》课程的重要组成部分和必不可少的教学环节之一,也是经济地理教学中实践性教学的核心。

实习要达到以下目标:1、培养学生理论联系实际的能力,以加深对理论的学习和理解。

2、培养学生观察、发现问题和解决问题的能力。

3、掌握经济地理调查法在实践中的应用。

4、培养科学精神和团队精神。

实习地点:黑井镇实习内容:1、交通条件变迁对区域经济结构和区域经济社会发展的影响2、支柱产业的兴衰对区域经济结构和区域经济社会发展的影响3、原材料、燃料、市场和外部环境等条件对工业区位的影响4、各交通方式的特点及其对运费的影响5、交通条件对经济活动区位的影响6、农业发展与产业化现状7.特色小城镇发展现状及对策一、黑井概况黑井古镇位于恐龙之乡禄丰县,自古以来是个产贡盐的地方。

它依山伴江,是个久封于龙川江河谷中已经差不多一个世纪的小镇。

黑井古镇位于云南省楚雄彝族自治州的“恐龙之乡”——禄丰县,自古以来是个产贡盐的地方。

它依黑井古镇山傍江,是一个久封于龙川江河谷中已经差不多一个世纪的小镇,是云南四大古镇之一。

据《黑盐井志》记载:“土人李阿召牧牛山间,一牛倍肥泽,后失牛,因迹之,至井处,牛舔地出盐。

”为纪念这头黑牛的功绩,遂称此地为“黑牛盐井”,后称“黑井”。

这里民风淳朴,风景秀丽,是个与世隔绝的地方。

黑井仍保留着较为完整的传统城镇格局,有21处文物保护单位,是禄丰县乃至楚雄州有名的文物大镇。

历经千年,古镇风貌依旧,历史纹脉清晰,特色鲜明。

二、黑井盐业发展的历史在2000多年以前,黑井居住着的是彝族的先民,当时有一个叫李阿召的彝族放牧姑娘,聪明勤快的小阿召每天总是把几头牛赶到水草丰美的地方放牧,在她放的几头牛中,她发现有一头黑牛和别的牛相比,膘肥体壮,油光毛亮,明显与众不同。

她就开始寻思,几头牛吃一样的草,而这头黑牛为啥就比别的牛肥壮呢?她就细心地观察这头黑牛,结果她发现,原来是这头黑牛每天都悄悄地跑到一处山崖的泉水边喝水,喝了水后回来吃草就显得特别地有滋味,小阿召就用手沾了那泉水来尝,这一尝使她惊奇地发现,这里的水和别处的水不一样,是咸的。

她就把这一重大发现告诉了族人,族人们来尝了以后,确认这就是他们日思夜想的盐水呀!从此,使这里的彝民们的生活进入了有盐的时代。

因为是由黑牛引路才发现了盐泉井,所以就称为黑牛井,后来就简化为黑井,成为地名沿用致今。

因为是阿召姑娘发现了盐泉井,人们就认为这是神灵的指引,后代的人就将她奉为“盐神”——“盐水女龙王”,成为几千年来黑井人膜拜的神明。

为了拜祭“盐水女龙王”,在黑井现存有一座明代建造的大龙祠,向我们讲述着黑井千年盐都的故事。

发现了盐泉以后,人们就开始取盐水而食,后来又引进薪炭法制盐,就是将木柴燃烧成红炭,再把盐水浇上去,水份蒸发后,盐的结晶体就会附在了木炭上,继而又发展到用小铁锅熬盐。

由于黑井位于深山之中,两山之间是一条叫龙川江的河流,山上那充足的树木为制盐的发展做出了巨大的贡献。

从汉代到唐代时期,小锅制盐已经初具规模,沿龙川江两岸,盐灶林立,炊烟迷漫,从而使黑井有了“烟溪”的别称。

据唐代的袁滋在《云南记》中写到:“黑井之盐,洁白味美,惟南诏一家所食。

”黑井之盐,专供王室所用。

但是,由于交通不便,龙川江又是一条不羁的河流,行不得舟船,崇山峻岭之中,人行都十分困难,就更不用说车马了,雪白的盐就是无法运输出去,所以,盐业的发展出比较缓慢。

到了元代,一个叫赛典赤蒙古族战将进入了云南后发现了黑井盐的价值,便在黑井设立盐课提举司衙门,任命一个叫完者兀的蒙古族人到黑井任提举司之职,从此,黑井盐业的开发纳入了政府计划,得到了空前的发展。

随着制盐业的发展,自然涌出的卤水已经远远地不够,人们就开始在曾经有过卤水涌出的地方打井,以扩大卤水的产量。

在唐代时期,已经有几口卤井在那溪边的岩壁上被开凿了出来,井有二三十米深,由人工背着木桶到井下取卤。

到了元代,开发盐井被列入了政府计划,特别是在设立了盐课提举司之后,开始了修筑驿道,兴建集镇,发展盐业。

在提举司完者兀的积极倡导下,一条由黑井通往昆明,一条由黑井通往武定的两条驿道经过了几年的努力终于修通了,从此,在这两条盐马古道上,每天有上千匹的骡马组成的一个个马帮,成为黑井与外界贸易发展的大通道。

到了明代,盐课提举司史集主持又分别修通了接永昌道以及经元谋接灵光道出西川的两条重要驿道,从而把黑井盐业的发展推向了鼎盛,盐井也发展到了几十口甚至上百口,年产盐量最高时达到了5000多吨,为黑井打造出了千年盐都的历史地位。

为了开发黑井的盐资源,在元、明、清三代,政府分别采用了军屯、民屯和商屯的方法,向黑井进行移民,以加快黑井的盐业发展,使这个原来只有上百口人的偏僻小山村,逐步走向了繁荣和兴盛。

在明朝的洪武年间,政府从湖南、安徽、河北、江苏、湖北、山东、山西等地,把有一定功名或是技艺的上百户人家移民迁居到黑井,在鼎盛时期,黑井的常住人口达到了三万多人,再加上商人和马帮等流动人口,人口总数达到了四五万之众。

黑井小镇由原来的五坊发展到了十三坊的规模,比现在的黑井镇还要大上一倍之多。

外来移民同时也给黑井带来了先进的文化、思想、技术以及新的生活方式,对黑井的发展起到了强有力的推动作用,使黑井的经济发展占居了云南全省的半壁江山,成为地方政府的重要经济支柱。

根据有关资料显示,黑井盐税的收入,在元朝,“(黑井)弹丸耳,而课额则当云南地丁之半,而八井则什百焉。

故人言赋率黑井为巨擘,盐课之外,他不及也。

”到了明朝,黑井盐税占云南总税赋的67%。

在清代,占云南总税赋的50%。

到民国初年,还占到云南总税赋的46%之多。

当然,这些税赋的获得,也得之于政府对黑井盐业的加强管理。

自元朝开始在黑井设立盐课提举司纳入政府管理开始,到民国初年改设黑井场务总局、盐场公署,先后有67任提举司到黑井任职,进行垄断统治。

黑井盐课提举司的编制是:正提举司一名,为正五品;副提举司一名,为从五品;吏目一名,大史一名,铺司一名,井兵66名。

正副提举司的官职比县令还高出了两个级别,并且还有专职的井兵,可见历代政府对黑井盐业的重视。

现今,黑井盐业已经衰落,而随之发展起来的旅游业日趋繁荣。

三、黑井盐业发展对经济的影响黑井古镇,最早记载从唐朝(属南诏)时期有规模开采,由于盐业的兴起,带动了当地工商业的发展,成为滇中的一个商贸集散中心。

在民国末年以前,盐井周围呈现“民皆煮卤代耕,男不耒耜,女不输轴;富者出资,贫者食力,胥仰食于井”(的商业社会景象。

无论本地人还是外来谋业者,都选择从事或煎盐、或贩盐、或输卤、或采薪等职业。

黑井古镇,自汉代开发,唐代扩建,元代设官,明清两代达到极盛,是历史上滇中的财富之区,又是方圆数十里的商品集散地。

街坊集市建设比邻近地区早而且达到相当规模,整体上形成“南北通衢,总为一市,诸货齐集”的繁荣景象。

黑井古镇经济繁荣的特点:一是劳动密集型的产业发展,使古镇产生了集聚效应。

由于传统盐产业需大量的劳动力从事采薪、汲卤、井采、煎制、运输等,不断吸引着当地和外来从事盐产业的人员向两镇集聚。

二是盐产业带动了以商贸运输业为主的服务业的发展。

由于交通运输极为不便,人背马驮的原始运输方式需要大量的人力、畜力来回奔走于盐区和各专卖区的古道上,大规模的人马经久不息地集散于盐区,构成了商贸、饮食等需求,使古镇形成了富有活力的盐商经济形态。

三是盐商经济带动了文教等公共事业的发展。

各个朝代保持盐税的巨额收人,都比较重视对古镇文教发展和生产生活环境的改善。

加上灶主、富商的参与,使古镇品位大大提高,呈现出经济发展、文化繁荣的兴盛景象。

食盐经济曾经是云南区域经济的重要支柱之一。

楚雄州的黑井古镇的盐税收入在20世纪40年代一度占云南省税收收入的50%以上。

一度是云南省税收的主要来源。

四、黑井盐业发展对社会的影响黑井产盐的历史悠久。

在其漫长的发展历史之中,对社会的影响有以下几个方面:1.全民煮盐的兴盛自古黑井发现有盐存在以后,它备受不同时期不同朝代的帝王重视,致使盐业在黑井成为主流产业,全古镇的居民都开始煮盐。

据统计资料显示在黑井,现存的铺台大约有160多个,有的仍在使用,绝大部分已废弃。

所谓铺台,就是当地住家在自己临街街面用青石板砌出的一个平台,并将各种物品(主要为盐)摆在台上出售,买卖一目了然,十分方便,赶马人牵着马便可以买东西。

有的店铺为吸引顾客,还在铺台上放一瓦罐水和一把木瓢,供顾客和赶马人解渴。

2.严重的赋税导致古镇的商家破产民国1936年到1938两年,因为受到战争影响,黑井的盐税一加再加,一个盐商一年要缴的盐税约75万个袁大头,换算成银子近12万两,如此重税也让不少盐商撑不住而破产。

不过,不管各个时代如何变迁,从明朝黑井隐藏在深山内的宝藏开始被挖掘起,之后的500多年间,黑井的盐的确卖到了滇东北、滇南、四川、湖南等地,而走私的黑井盐,更是远销到越南、缅甸、尼泊尔等东南亚国家。

黑井人也因此而“一夜暴富”,成就了云南盐业史上的一段传奇。

根据史料记载,曾有101名流官到此任提举,明朝、清朝中期至清末民初,黑井上缴的盐税分别占到云南盐税的64%、50%和46%之多。

3.千年的发展给古镇留下了丰厚的文化遗产随着盐产业的衰落,盐经济支柱的弱化,经济中心的转移,黑井和石羊两个古镇的角色也从资源开发型经济向旅游文化为主的服务型经济转换。

区域以盐产业所产生聚集效应虽然消退了,但千年的发展给古镇留下了丰厚的文化遗产,有着很高的旅游和研究价值。

初略统计一下,就文物遗迹,黑井有各朝牌坊12座、名人题匾20多件,新石器、古盐池、煮盐作坊、盐仓等遗址63处、古建筑9种142处、衙署3处、寺庙75座、家祠3座、特色民居32座、戏台8座;石羊古镇,石刻3种15件、碑刻75块、石雕4处19件、石像5处21件、楹联45副、木刻数十件、铜铸佛像等3种140件;石羊古镇,以孔庙和现存国内最大的一尊孔子铜像为代表;文化活动方面,有龙灯会、太平会、洞经会、龙王会、财神会等民间节会,体现了多元文化的色彩。

五、黑井盐业发展对环境的影响黑井被称为“盐都”,是天经地义之事。

黑井最繁盛的时候,居住着3万多人,每年煎盐5000吨,“黑井千家,皆灶户也”。

这样一个繁华的盐都,他的发展势必会对黑井的生态环境遭受到迫害。

其中主要表现在黑井植被以及缺少植被所引发的自然灾害上。

黑井制盐主要依赖煎卤的方式,也就是用火煮卤水而得盐。

黑井地区无煤,制盐所用的柴薪完全来自龙川江两岸青山上的木材。

煎1斤盐要消耗3斤柴,每人每天生活用柴还需要半斤左右,仅煎盐用柴,每年就要用掉1.5万吨,生活用柴又需5000多吨,再加上千年的煎盐时间,黑井镇周围的森林渐渐的在减少,然后人们开始向更远的地方去砍伐煮盐所需的薪柴,以致森林面积减少,导致青山就变成了秃山,使得盐井周围的生态环境遭到极大破坏,失去了植被保护的山体,在山洪的冲击下,变为泥石流,无情地冲入了山脚下的这个小镇。