2021年大气的受热过程

- 格式:doc

- 大小:1.73 MB

- 文档页数:10

第二节大气受热过程和大气运动课时1大气的受热过程大气对地面的保温作用(2021·甘肃省民乐县第一中学期中)秋冬之交本是天高云淡、层林尽染的季节。

但由于同期中国北方陆续进入供暖季,每年此时,中国北方也随之进入“雾霾季”。

雾由水汽凝结形成,霾由大量PM2.5等颗粒物飘浮在空气中形成。

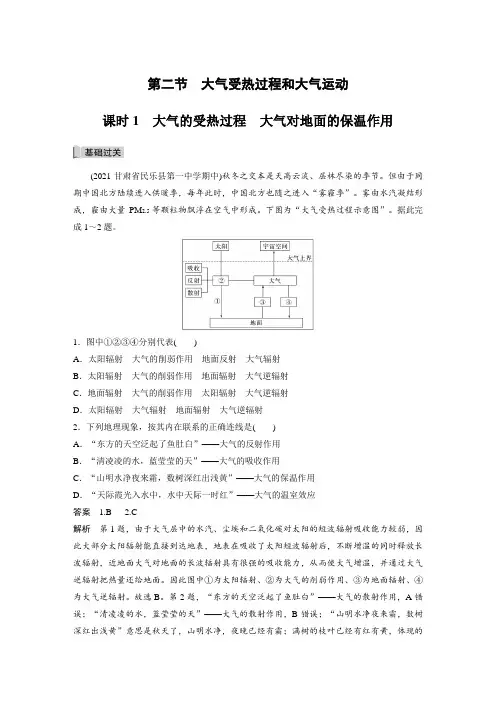

下图为“大气受热过程示意图”。

据此完成1~2题。

1.图中①②③④分别代表()A.太阳辐射大气的削弱作用地面反射大气辐射B.太阳辐射大气的削弱作用地面辐射大气逆辐射C.地面辐射大气的削弱作用太阳辐射大气逆辐射D.太阳辐射大气辐射地面辐射大气逆辐射2.下列地理现象,按其内在联系的正确连线是()A.“东方的天空泛起了鱼肚白”——大气的反射作用B.“清凌凌的水,蓝莹莹的天”——大气的吸收作用C.“山明水净夜来霜,数树深红出浅黄”——大气的保温作用D.“天际霞光入水中,水中天际一时红”——大气的温室效应答案 1.B 2.C解析第1题,由于大气层中的水汽、尘埃和二氧化碳对太阳的短波辐射吸收能力较弱,因此大部分太阳辐射能直接到达地表,地表在吸收了太阳短波辐射后,不断增温的同时释放长波辐射,近地面大气对地面的长波辐射具有很强的吸收能力,从而使大气增温,并通过大气逆辐射把热量还给地面。

因此图中①为太阳辐射、②为大气的削弱作用、③为地面辐射、④为大气逆辐射。

故选B。

第2题,“东方的天空泛起了鱼肚白”——大气的散射作用,A错误;“清凌凌的水,蓝莹莹的天”——大气的散射作用,B错误;“山明水净夜来霜,数树深红出浅黄”意思是秋天了,山明水净,夜晚已经有霜;满树的枝叶已经有红有黄,体现的是晴天的夜晚大气的保温作用弱,C正确;“天际霞光入水中,水中天际一时红”——水对光的反射作用,D错误。

(2020·安徽安庆第二中学期中)地球大气中进行着各种不同的物理过程,产生着高天流云、风霜雨雪等异彩纷呈的自然现象。

运用所学知识完成3~4题。

3.深秋季节,霜冻多发生在()A.阴天的夜晚B.多云的白天C.晴朗的白天D.晴朗的夜晚4.以下对造成上述现象的原因解释正确的是()A.阴天获得的太阳辐射少B.阴天的夜晚地面辐射弱C.晴天地面辐射弱D.晴天的夜晚大气逆辐射弱答案 3.D 4.D解析第3题,白天,因为有太阳辐射,气温较高,一般不会出现霜冻,故B、C错;阴天的夜晚比晴朗的夜晚气温更高,一般不会出现霜冻,故A错;深秋季节,晴朗的夜晚气温很低,霜冻多发生在这个时间,故D对。

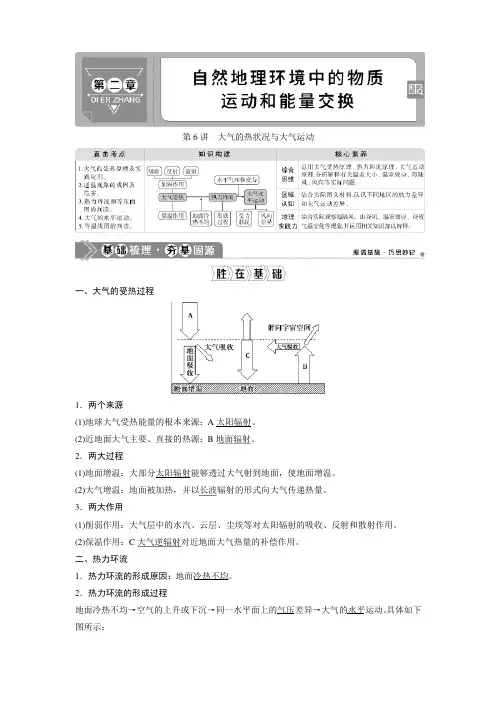

第6讲大气的热状况与大气运动一、大气的受热过程1.两个来源(1)地球大气受热能量的根本来源:A太阳辐射。

(2)近地面大气主要、直接的热源:B地面辐射。

2.两大过程(1)地面增温:大部分太阳辐射能够透过大气射到地面,使地面增温。

(2)大气增温:地面被加热,并以长波辐射的形式向大气传递热量。

3.两大作用(1)削弱作用:大气层中的水汽、云层、尘埃等对太阳辐射的吸收、反射和散射作用。

(2)保温作用:C大气逆辐射对近地面大气热量的补偿作用。

二、热力环流1.热力环流的形成原因:地面冷热不均。

2.热力环流的形成过程地面冷热不均→空气的上升或下沉→同一水平面上的气压差异→大气的水平运动。

具体如下图所示:3.常见热力环流(1)海陆风①成因分析——海陆热力性质差异是前提和关键。

②影响与应用:海陆风使海滨地区气温日较差减小,夏季气温低,空气较湿润,是避暑的好地方。

(2)山谷风①成因分析——山坡的热力变化是关键。

②影响与应用:山谷和盆地常因夜间冷的山风吹向谷底,使谷底和盆地内形成逆温层,大气稳定,易造成大气污染。

所以,山谷地区不宜布局有污染的工业。

(3)市区与郊区之间的热力环流①成因分析——“城市热岛”的形成是突破口。

②影响与应用:一般将绿化带布置在气流下沉处以及下沉距离以内,而将卫星城或污染较重的工厂布置在下沉距离以外。

三、大气的水平运动——风1.影响风的三种力方向始终与等压线垂直,由高压指向低压大小对风的影响风速水平气压梯度力风向垂直于等压线,水平气压梯度力等压线越密集,水平气压梯度力越大越大,风速越大由高压指向低压北半球向右偏,南半球向左偏,赤道上不偏转地转偏向力始终与风向垂直大小随纬度增加而增加,赤道上为零大小与下垫面性质有关。

下垫面越粗不影响风速的大小与其他两力共同使风速减小作用,使风向斜穿等压线摩擦力始终与风向相反糙,起伏越大,摩擦力越大,反之越小2.风的受力状况与风向图示(北半球)F1(水平气压梯度力)和F2(地转偏向力)共同影响与等压线平行微点1近地面大气热量的主要、直接热源太阳辐射为短波辐射,地面辐射为长波辐射,大气吸收的热量主要为长波辐射,对短波辐射F1(水平气压梯度力)、F2(地转偏向力)和F3(摩擦力)共同影响与等压线成一夹角高空风近地面风受力风向吸收很少。

高考地理一轮复课《大气的受热过程》教学设计(6页)第1课时大气的受热过程丹凤中学地理组叶佳【考纲扫描】1.大气的受热过程。

2.阻碍昼夜温差的因素。

3.逆温现象及其阻碍。

【考点要求】1.结合人们周围的自然现象考查大气的受热过程及特点。

2.结合实际问题考查昼夜温差大与小的成因。

3.结合日常生活考查逆温带来的不利阻碍,及应注意的问题。

【引入】摸索:藏族的传统服饰是掉袖藏袍,形成这一服饰文化的自然条件是什么?什么缘故会产生如此的自然条件?要求:学生摸索交流。

教师:青藏高原昼夜温差大,要紧是因为海拔高,大气稀薄。

白天大气对太阳辐射的削弱作用弱,到达地面的太阳辐射强,气温高;夜晚大气逆辐射也比较弱,大气的保温作用差,气温低。

这与大气的受热过程有关,今天我们要紧复习的内容是大气的受热过程。

【知识探讨】一、大气的受热过程:1.摸索:(1)太阳辐射属于长波辐射依旧短波辐射?地面辐射和大气辐射呢?(2)太阳辐射能量要紧集中哪个波段?2.探讨:大气的受热过程。

(1)课件出现大气受热过程示意图,学生回答每个环节的意义。

(2)小结:大气的受热过程包括三个环节,Ⅰ太阳暖大地→Ⅱ大地暖大气→Ⅲ大气还大地。

3.探讨:生活中大气的保温作用。

(1)阐述“利用温室大棚生产反季节蔬菜”的原理。

(2)阐述“利用烟雾防霜”的原理。

“利用烟雾防霜”时应注意哪些问题?“注意用火安全,小心火灾。

”(3)说明温室气体大量排放对全球变暖的阻碍。

4.考场:(1)判定。

①近地面大气增温的直截了当热源是太阳辐射。

(×)②多云的白天气温较低,要紧是云层吸取了大部分的太阳辐射。

(×)③日出前的清晨、日落后的黄昏天空不是完全黑暗的,这是由于大气对太阳辐射的散射作用。

(√)④CO2能够吸取红外线,O3能够吸取紫外线,大气对太阳辐射的吸取具有选择性。

(√)⑤霜冻多显现在晴朗的夜晚,是因为晴朗的夜晚大气逆辐射弱。

(√)⑥一天中最高气温显现在正午,是因为现在太阳辐射最强。

绝密★启用前2021届高考地理试题——大气的受热过程地理试题学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________分卷I一、单选题(共14小题,每小题4.0分,共56分)每年冬天,浙江省农业厅专家都要为西湖龙井茶树防冻支招。

以下是两种常见的防冻措施:①覆盖防寒(寒潮来前,用网纱等覆盖茶树蓬面,以保护茶树。

如图1);②熏烟驱霜(晚霜来前,气温降至2 ℃左右时点火生烟,以减轻晚霜冻害。

如图2)。

读图完成下列各题。

1、图1中的网纱在冬季主要能够 ()A.防太阳暴晒 B.阻隔霜冻直接接触叶面C.防病虫害 D.防洪、防涝2、图2中的熏烟能够减轻霜冻,是因为烟雾能够()A.使二氧化碳浓度增加,大气逆辐射增强 B.使水汽含量增加,太阳辐射增强C.使地面温度增加,地面辐射增强 D.使大气温度增加,大气逆辐射增强下图为在我国东北地区某蔬菜大棚里所拍摄的照片。

据图回答下列各题。

3、冬春季节,菜农常在大棚内墙上悬挂光亮镜面膜,对其悬挂位置及作用的叙述,正确的是()A.南墙,提高棚内气温 B.北墙,增加棚内光照C.南墙,增加棚内光照 D.北墙,提高棚内湿度4、在夏季,菜农有时会给大棚覆盖黑色尼龙网,这样做的目的是()A.增加大气逆辐射,降低棚内气温B.阻止地面辐射,防止夜间气温过低C.削弱太阳辐射,减少农作物水分蒸腾D.增强地面辐射,提高农作物存活率地膜覆盖是一种现代农业生产技术,采取地膜覆盖的方式栽培作物一般都能获得早熟增产的效果,其效应表现在增温、保温、保水、保持养分、增加光效和预防病虫害等方面。

结合“大气受热过程图”及“华北某地地膜覆盖景观图”,完成下列各题。

5、我国华北地区在春播时进行地膜覆盖可有效地提高地温,保障农作物的正常发芽生长,其原理是()A.减弱了②环节的散失 B.增强了③环节C.增强了①环节 D.增强了④环节6、山东的一些果农夏季在苹果树下覆盖地膜,其主要作用是()A.减弱②,保持地温 B.反射①,降低地温C.反射④,增加光效 D.吸收④,增加地温浙江省山地丘陵广布,适宜茶树的生长,但春季易受霜冻天气影响。

第1课时大气受热过程课程标准素养目标任务设定运用示意图等,说明大气受热过程并解释相关现象1.通过示意图,能区分太阳辐射、地面辐射、大气逆辐射的热量来源及传递方向。

(区域认知)2.从时空综合的角度理解大气的受热过程、大气对地面的保温作用。

(综合思维)3.从能源安全、环境变化的角度,理解人类活动与大气受热过程的关系。

(人地协调观)4.通过生活中典型的案例,理解大气的受热过程和大气保温作用的原理。

(地理实践力)1.大气的能量来源是什么?2.大气的受热过程是什么?3.大气对太阳辐射的削弱作用有哪些表现?4.大气的保温效应是什么?其主要影响是什么?一、大气的受热过程1.能量来源:太阳辐射。

2.直接热源:地面长波辐射是近地面大气主要的、直接的热源。

3.受热过程具体过程结果地面增温过程大部分A太阳短波辐射透过大气到达地面使地面增温大气增温过程地面增温后以B地面长波辐射的形式向近地面大气传递热量使大气增温[特别提醒]太阳辐射在穿过厚厚的大气层时,小部分被大气吸收或反射,从而对太阳辐射起到一定的削弱作用。

[易错提醒]因太阳表面温度很高,而地面温度相对于太阳表面来说,温度很低,故太阳辐射为短波辐射,地面辐射为长波辐射。

结合下图,在横线处填出各序号代表的含义。

a反射;b吸收;c太阳辐射;d地面辐射;e大气吸收。

二、大气对地面的保温作用1.大气增温地面辐射的长波辐射绝大部分被对流层中的水汽、二氧化碳等吸收,大气在吸收地面长波辐射后会增温。

2.大气保温[易错提醒](1)大气逆辐射是大气辐射的一部分,是指射向地面的那部分大气辐射。

(2)大气温度越高,大气逆辐射越强,因此白天的大气逆辐射比夜晚强。

作用原理解释其原因?提示:某某深居内陆,降水少,多晴朗天气,云层薄。

白天对太阳辐射的削弱作用弱,到达地面的太阳辐射强,气温高,因此“午穿纱”。

夜晚大气的保温作用弱,经过一夜的热量散失,早上气温低,因此“早穿皮袄”。

大气的受热过程及保温作用是感冒,而且很重要的一点是,如果要去外地,更要知道当地是什么天气情况,决定穿衣和携带的衣服。

大气的受热过程(建议用时:45分钟)运用大气受热过程的原理可以帮助我们解释生活中很多自然现象,以便更好地服务我们的生活。

请根据所学知识,回答1~2题。

1.夏季常有这样一个现象:多云的白天气温不会太高,形成这种现象的主要原因是( ) A.云层的逆辐射强烈B.大气对太阳辐射的吸收强烈C.大气对太阳辐射的散射强烈D.云层对太阳辐射的削弱强烈2.霜冻常出现于深秋至第二年早春晴朗的夜晚,原因是( )A.大气对地面辐射的反射作用强B.大气对地面辐射吸收作用强C.大气的保温作用强D.大气的逆辐射作用弱1.D 2.D [第1题,多云的白天由于大气云层厚,大气对太阳辐射的反射作用强,故温度较低,D正确。

第2题,深秋至第二年早春晴朗的夜晚,大气的逆辐射作用弱,大气保温效应差,地面降温快,空气中的水汽迅速降温,发生凝华现象,形成霜冻,D正确。

大气对地面辐射的反射作用强,即大气逆辐射强,没有霜冻,A错误;大气对地面辐射的吸收作用强,气温下降慢,没有霜冻,B错误;大气的保温作用强,降温慢,没有霜冻,C错误。

] 3.俗话说“大树底下好乘凉”,据观测北京在炎热夏季,绿化状况好的绿地的气温比没有绿化的地区气温低3~5℃。

其原因叙述正确的是( )A.绿地的园林植物的树冠可以反射部分太阳辐射B.绿地的园林植物的保温作用弱C.绿地的园林植物通过蒸腾作用损失部分地面辐射D.绿地的园林植物吸收大气逆辐射弱A [“大树底下好乘凉”是指白天园林植物的树冠可反射部分太阳辐射,气温不会过高,因此A选项符合题意。

]下图为大气受热过程示意图,读图,完成4~5题。

4.“高处不胜寒”说明近地面大气主要的直接热源是( )A.a辐射B.b辐射C.c辐射D.d辐射5.“秋阴不散霜飞晚”,意思是:秋空上阴云连日不散,霜飞的时节也来迟了。

与诗句中“秋阴不散”导致“霜飞晚”密切相关的是( )A.a辐射B.b辐射C.c辐射D.d辐射4.C 5.D [第4题,近地面大气主要的直接的热源是地面长波辐射,故C对。

高考真题1大气的受热过程(2023·全国乙卷)位于日本海附近的珲春与内陆的辽源各日最高气温时刻(北京时间)的月均值不同(如表)。

规定各日最高气温时刻与月均值相差超过1小时为偏离。

据此完成下面小题。

气象台站经度纬度1月各日最高气温时刻均值1月偏离天数/天7月各日最高气温时刻均值7月偏离天数/天珲春130.35°E42.86°N约14时00分20.8约14时40分19.6辽源125.15°E42.90°N约13时20分14.4约13时50分17.21.珲春7月各日最高气温时刻均值滞后当地正午约()A.1小时40分钟B.2小时00分钟C.2小时40分钟D.3小时20分钟2.珲春的最高气温时刻月均值滞后当地正午的时间长于辽源,原因是珲春()A.降水多B.受海洋影响强C.风力强D.受山地影响强3.辽源冬季偏离天数少,说明辽源冬季多()A.雨雪天气B.温带气旋C.晴朗天气D.冷锋过境(2023·浙江卷)当空气经过较暖的下垫面时,底部的大气增温形成比周边温度高的“热泡”,并不断向上运动,这是一切对流现象的基础。

“热泡”超过凝结高度就会形成云层,海面上的云层在夜间常常会发生强烈对流,形成雷雨天气。

下图为甲地下垫面附近“热泡”上升运动示意图。

完成下面小题。

4.若甲地上空1000米以下受到相同气压系统控制,则符合图示“热泡”运动的等压线分布是()5.造成夜间海面上云强烈对流的原因有()①云底接受海面辐射,降温慢①云顶长波辐射,冷却剧烈①云底向下垫面辐射,降温慢①云顶水汽蒸发,冷却剧烈A.①①B.①①C.①①D.①①(2022·福建卷)冷杉为常绿针叶乔木,喜湿耐阴。

某研究团队在中国某山地开展冷杉育苗试验,发现:冷杉林内育苗的成活率远高于林外;林外采用秸秆覆盖土壤后,育苗成活率显著提高。

下图示意该地冷杉林冬季林内外多年平均气温日变化情况。

据此完成下面小题。

60f i U r i f 教学参考■M H B I B2021 年第 3 期.t:课堂教学大气的受热过程”教学设计王龙(山东省沂南第一中学,山东沂南)_、课标要求运用示意图等,说明大气受热过程与热力环流原 理,并解释相关现象。

二、 教材分析本节课是鲁教版必修第一册第二单元“从地球圈 层看地表环境”第一节“大气圈与大气运动”中的重 难点内容,是在学习了“大气圈的组成与结构”之后,学习“大气的运动”和“全球的气压带和风带”之前的 核心部分。

本节内容具有承上启下的纽带作用,看似 很少,但是其难度非同一般,其中太阳辐射的波长范 围、吸收特点,以及物体的温度与辐射波长的关系等 都需要做很好的铺垫。

对于大气的受热过程,教材以 热量在太阳、地球、大气间的传递过程为线索,阐明了 两个问题:大气对太阳辐射的削弱作用和大气的保温 作用。

教材注重原理分析与现实生活的紧密结合,把 大气的保温作用原理与玻璃温室、玻璃阳台作对比分 析,寻求二者的差异,让学生学会对比分析问题;运用 保温作用原理分析生活中的一些现象,能较好地落实 地理学科核心素养的培养。

三、 教学目标以王老师的研学之地——西北地区为背景素材,从区域的角度分析和认识其研学过程遇到的地理现 象,认知西北地区的大气环境特征,理解大气受热过 程(区域认知);通过学习大气受热过程,能够从整体 的角度全面系统地认识地理环境,运用大气受热过程 的原理,分析某地温差大小及其相关的自然地理现象 成因(综合思维);通过西北大环线的研学之旅,充分 认识地理环境尤其是大气环境与人类活动的关系,树 立保护环境的意识(人地协调观);通过研学、模拟温 室大棚的实验,培养野外实践及实验探究能力,树立 科学的探究意识(地理实践力)。

四、 教学重、难点大气对太阳辐射的削弱作用和对地面的保温作用;利用大气的受热过程解释自然和生活中的现象。

五、 学情分析高一学生在初中阶段学习了“天气和气候”的初 步知识,在高中地理必修第一册第一单元已了解了太 阳辐射有关知识,对本节内容已有一定的生活体验,而且具备一定的读图和分析能力,为本节课的学习打 下了基础。

【课题】必修模块一 2、1 大气的受热过程欧阳光明(2021.03.07)【所需课时】1课时【课标要求及分析】课标要求: 运用图表说明大气受热过程。

分析:本条“标准”虽然简短,但它要求的内容是比较多的。

从有关大气各条“标准”综合来看,可以从以下几方面把握本条“标准”:第一,作为自然环境组成要素,“标准”中的“大气”是指低层大气,其高度不超过对流层顶。

第二,了解大气受热,需要明确大气的热量来源,地面(包括陆面和海面)是大气的直接热源。

第三,大气受热过程,实际上是太阳辐射、地面辐射和大气辐射之间相互转换的过程。

其中,大气温室效应及其作用是需要重点阐述的基本原理。

第四,学习大气受热过程,是为理解大气运动打基础。

第五,学习和说明大气受热过程,需要借用一些原理示意图,如大气温室效应示意图等。

【教材及学情分析】教材分析:本节课内容——“大气的受热过程”是第二章第一节教材的重点,具有承上启下的作用。

这部分教材既是对前面第一章第四节“地球的外部圈层”知识的重要补充,尤其是解释了“地面是对流层大气的直接热源”这一原理,同时也是学好整个第一节的基础。

教材内容比较结合生活实际,但出现了较多的陌生概念,对知识的理解增加了些许难度。

教材安排了大量的图片,并增加了很多学生学习的环节(如阅读、思考等)。

学情分析:这部分知识初中阶段基本没有学习过,因此学生的知识基础较差,同时知识本身的难度也大,对高一学生来说,理解起来有一定难度。

由于内容与学生的生活密切相关,学生对知识具有新鲜感,求知欲强,好奇心大,积极性高。

【学习目标】知识与技能:了解大气的受热过程、大气对太阳辐射的削弱作用和对地面的保护作用;理解太阳辐射和地面辐射与大气受热过程的关系。

过程与方法:根据“大气对太阳辐射的削弱作用”示意图认识削弱作用的三种形式及其特点;结合“大气的温室效应”示意图理解大气对地面的保温作用;运用大气热力性质解释一些地理现象。

情感、态度与价值观:激发学生探究大气热状况的兴趣;养成求真求实的科学态度。

通过对“天空的颜色”“温室效应”的学习,明确成因,增强学生学以致用的意识和能力。

培养学生观察思考能力和理论联系实际的能力,树立事物是不断发展变化的辩证唯物主义观点。

【教学重、难点分析】教学重点:1.理解大气对太阳辐射的削弱作用。

2.理解大气的温室效应。

教学难点:1.大气的温室效应。

2.太阳辐射、地面辐射、大气辐射、大气逆辐射四种辐射之间的关系。

【教学方式与方法的选择】本节课原理性强,授课时应紧密结合图片,做到图文结合,这样有助于原理理解。

采用启发式教学法和导学法推出本课的原理。

由于知识比较抽象,用身边的实例辅助教学。

大气对太阳辐射的三种削弱作用——反射、散射和吸收作用,学生不容易区分,对这部分知识教师可以借助表格选择比较法进行教学。

【教学设计思路】本节课内容学习的好坏将直接影响到后面知识的学习,因此重要性就不言而喻。

这部分内容说难也难,说容易也容易,关键看怎样调动学生的学习积极性,变被动学习为主动学习。

在教学设计过程中,我本着激发学生兴趣、把学习的主动权交给学生、合作学习、探究学习等原则,按照“太阳暖大地——大地暖大气——大气还大地”的顺序进行讲解,尽量多的运用图表深入浅出把握重点、突破难点,并且适时借助学生感兴趣的生活中例子帮助大家理解,希望能收到事半功倍的效果。

【教学资源】自制教学幻灯片、视频(大气的“温室效应”)、自制图片(太阳辐射在地面的不均匀分布)、一些数字资料等。

【教学过程设计】教学环节教学过程学生活动设计意图1、导入用图片、文字、数据等不同方式让学生感知地球与月球的昼夜温差大小以及两者的差异。

地球与月球的这种差异,与地球存在厚厚的大气及其热力作用有关。

我们一起来学习“大气的受热过程”。

①学生自由发言,说说自己身边气温的昼夜变化情况;②思考:为什么月球上昼夜温差巨大,而地球上昼夜温差比较小?从身边现象入手,让学生深深体会地理就在我们周围,同时用学生比较熟悉又感觉神秘的月球与地球相比,激发大家的兴趣和求知欲。

让学生带着问题来学习。

2、讲板书:大气的受热过程阅读教材培养学生的阅授新课读习惯和自学能力。

大气是在对太阳辐射起削弱作用和对地面起保温作用的同时使自身受热的。

我们首先学习大气对太阳辐射的削弱作用。

板书:一、大气对太阳辐射的削弱作用阅读教材理清本节课知识线索,让学生对知识有整体性认识。

我们已知太阳不断地以电磁波的形式向宇宙空间放射巨大的能量。

太阳辐射能在各种波长范围是有变化的。

(如下图)提问:①太阳辐射的主要波长范围?②可见光区、紫外线区、红外线区的波长范围?③为什么把太阳辐射称为短波辐射?看图,思考并回答。

生:……学会知识的迁移,通过读图了解太阳辐射的能量分布情况,为后面的学习打下基础。

承转:太阳辐射到达地面要穿过厚厚的大气,大气对太阳辐射有吸收、反射和散射作用,从而削弱了到达地面的太阳辐射。

视频播放完成后展示如下图片:设问:①对流层中的水汽和二氧化碳主要吸收太观看视频“大气的削弱作用”、读图2-1-2“大气对太阳辐射的削弱作用”,思考并回答问题。

生:对流层大气中的水汽和二氧化碳等,主要吸收太阳辐射中波长较长的红外线。

平流层臭氧主要吸收紫外线。

大气对太阳辐射中能量最强的可见光线却吸收得很少,大部分可见光能够透过大气射到地面上来。

由此利用录像易于激发学生兴趣,引起求知欲。

有助于学生理解新概念,增强新知识的感性认识,比较符合学生的认知规律。

由低纬向两极递减的原因之一。

承转:有云的白天气温不会太高。

那有云的夜晚气温又不会太低,后者就是由大气热力作用的另一表现——大气的保温作用形成的。

板书:二、大气对地面的保温作用教师:由实验得知,物体温度越高,辐射中最强部分的波长越短;反之越长。

地面吸收太阳辐射,温度增高,同时又把热量向外辐射,但它比太阳温度低得多,所以地面辐射的波长比太阳辐射要长得多,能量主要集中在红外线部分。

因此,相对于太阳短波辐射来说,地面辐射为长波辐射。

与太阳短波辐射对比理解。

要用到的一些概念只要学生知道即可,不必祥讲。

播放视频“大气的保温作用”投影图2-1-5“大气的温室效应”,指图讲解。

观看视频“大气的保温作用”、读图,思考:大气对地面的保温过程?用示意图将“大气对地面的保温过程”表示出来。

培养学生的读图能力。

结合目前全球变暖的现实,激发学生学习地理的兴趣,理论联系实际,培养思维和创新能力。

教师:投影以下图教师:对流层大气的主要的直接热源是地面。

大气吸收地面辐射增温的同时,也向外辐射热量,大气辐射热一部分向上射向宇宙空间,大部分向下射向地面,其方向与地面辐射正好相反,故称为大气逆辐射。

大气逆辐射又把热量还给地面,这就在一定程度上补偿了地面辐射损失的热量,对地面起到了保温作用,使地面温度变化比较缓和。

用文字将图中含义表达出来。

生:……举例说明大气的保温作用:①在晚秋或寒冬,霜冻多出现在晴朗的夜晚;②寒潮来临前,北方农田会燃烧秸杆;……培养学生图文转化的能力。

用不同的方式帮助掌握“大气的保温作用”。

充分发挥学生的积极性,不要轻易否定学生的答案。

综上所述,地球大气对太阳短波辐射几乎是透明体,大部分太阳辐射能够透过大气射到地面上,使地面增温;大气对地面长波辐射却是隔热层,把地面辐射放出的热量绝大部分截留在大气中,并通过大气逆辐射又将热量还给地面。

大气的这种作用,类似于玻璃温室的作用,人们通常称之为大气的“温室效应”。

读“玻璃温室效应示意图”,理解大气的“温室效应”。

借助“玻璃温室效应示意图”图利用学生司空见惯的现象突破难点。

培养学生的动手能力。

玻璃温室效应示意图示大气保温作用原理。

知识拓展:用大气的“温室效应”解释全球变暖的趋势。

尝试回答。

让学生树立保护环境的意识。

承转:我们学习了大气的受热过程,实际上主要体现在太阳辐射、地面辐射、大气辐射、大气逆辐射这四种辐射之间的关系,下面我们再来看这四种辐射的关系。

展示幻灯片:回忆所学知识,巩固新知识。

投影胶片,重述大气的受热过程,掌握本课重点内容。

总结:教师展示幻灯片:指导学生归纳总结。

教师:……尝试用自己的语言说出大气的整个受热过程。

生:……得出结论:(1)地面辐射是近地面大气(对流层)的主要的直接的热源;(2)太阳辐射是地球上(地面和大气)的根本能量来源;(3)对地面直接起保温作用的是大气逆辐射。

学生通过自己的努力掌握的知识远比教师讲解的效果要好。

这也体现了教学过程中学生的主体性。

承转:大气的削弱作用和保温作用对地球上的生命活动及其生存环境有重要意义。

板书:(三)大气热力作用的意义设问:同学们看课本相关内容,归纳一下大气热力作用的意义表现在几方面?学生参考教材、合作学习,尝试回答。

生:大气热力作用的意义表现在两方面:一是……;二是……。

这对地球环境特别是生物界和人类生存与活动具有重要意地理知识来自于生活,同时也要求学生将地理知识能应用于生活。

学以致用是学生学习地理的最大目的。

义。

3、小结本节课我们学习了大气的受热过程,通过学习,我们懂得了正因为地球上有大气存在,并且由于地球大气的热力作用,才使得地球表面温度的昼夜变化不像没有大气的月球那样强烈。

如下图所示:看图说话:利用本节课所学知识解决课前的问题,理解大气的整个受热过程。

前后呼应,让学生检验自己这节课的学习成果,使大家有很高的成就感。

同时也使学生们深刻体会知识学习的重要性,尤其是地理知识的应用性。

【板书设计】大气的受热过程一、大气对太阳辐射的削弱作用1.大气对太阳辐射的吸收作用——具有选择性:臭氧吸收紫外线;二氧化碳、水汽吸收红外线2.大气对太阳辐射的反射作用——无选择性:云层越厚,云量越大,反射能力越强3.大气对太阳辐射的散射作用——具有选择性:波长越短,越容易被散射4.太阳高度对大气削弱作用的影响二、大气对地面的保温作用1.太阳辐射使地面增温2.地面辐射使大气增温,同时地面降温3.大气逆辐射又使近地面增温,起到保温作用【课堂评价】1.太阳辐射总量最大值不在赤道,而在北回归线附近,其原因是( )A.赤道上正午太阳高度比北回归线上小B.赤道上白昼时间较北回归线处长C.赤道上云雨天气较北回归线上多D.赤道上太阳辐射经过大气路程较短答案:C2. 下列四幅图中,昼夜温差最小的是( )答案:D3.大气的“温室效应”是指( )A.大气吸收了太阳辐射,保存在大气中,使大气温度增高B.大气毫无阻挡地使太阳辐射至地面,使地面温度增高C.平流层中的臭氧,强烈地吸收紫外线D.大气中的水汽和二氧化碳几乎吸收了全部的地面辐射,使热量散失很少答案:D4.读大气对地面的保温作用图,分析回答:(1)标出图中①②③三个箭头的名称:①;②;③。

(2)对于太阳辐射、大气辐射和地面辐射三种辐射来说,辐射波长由长到短的排列应是。