4.2雷达干涉测量原理与应用_图文.

- 格式:doc

- 大小:59.00 KB

- 文档页数:23

干涉测量原理

干涉测量是一种精密测量技术,它利用光、电磁波或其他波的干涉现象来测量

物体的形状、表面质量或其他特性。

干涉测量原理是基于光的波动性质和干涉现象的基础上进行测量的。

在干涉测量中,光波是最常用的测量波,因为光波的波长很小,可以实现高精度的测量。

在干涉测量中,光波经过一个分束器分成两束光,分别经过不同的光程后再汇合,形成干涉条纹。

当两束光的光程差为整数倍的波长时,它们相互叠加后会形成明暗相间的干涉条纹。

通过测量干涉条纹的位置和形状,可以得到被测物体的形状、表面质量等信息。

干涉测量原理的关键在于光程差的控制。

光程差是指两束光线在传播过程中所

经历的光程差异,它决定了干涉条纹的位置和形状。

通过控制光程差,可以实现对被测物体的精密测量。

常见的控制光程差的方法包括使用不同的反射镜、透镜、光栅等光学元件,或者通过改变光源到被测物体的距离来实现。

干涉测量原理在工程领域有着广泛的应用。

例如,在光学制造中,可以利用干

涉测量原理来检测光学元件的表面形状和表面质量,保证其符合设计要求。

在机械加工中,可以利用干涉测量原理来测量零件的尺寸和形状,实现高精度的加工。

在材料科学中,可以利用干涉测量原理来研究材料的表面形貌和结构特性,为材料的研究提供重要的数据支持。

总之,干涉测量原理是一种精密、高精度的测量技术,它利用光的波动性质和

干涉现象来实现对物体形状、表面质量等特性的测量。

在工程领域有着广泛的应用,为工程技术和科学研究提供了重要的测量手段。

通过对干涉测量原理的深入理解和应用,可以实现对物体特性的精密测量,推动工程技术和科学研究的发展。

4 雷达干涉测量原理与应用校准与定标雷达天线、收发机性能等的衰变会导致回波信号的误差校准 + 定标雷达角反射器、朗伯球等标准目标进行校准1)相对定标2)绝对定标几何校正斜距投影变形、地形起伏;(侧视成像几何特性)地表曲率、地球自转、大气折射;传感器外方位元素变化等影响导致雷达图像的几何变形几何校正多项式几何校正模拟图像几何校正构像方程几何校正主要内容§4.1 雷达干涉测量概述§4.2 复数影像配准§4.3 干涉图生成与相位噪声滤波§4.4 相位解缠§4.5 InSAR发展与应用4.1 雷达干涉测量概述本节要点本节在SAR原理的基础上进一步介绍INSAR的基本原理和INSAR技术的概貌,为后面的几节进行必要的准备;对INSAR存在的主要问题进行系统的评述,引出后面几节将要重点阐述的主要内容。

主要内容1 INSAR基本原理2 立体几何量测与干涉成像3 INSAR技术存在的问题波的迭加与振动• 波的迭加原理在弹性介质中同时有几个波传播时,每一个波仍然保持原有的特性(频率、波长、振动方向),按照自己的传播方向继续前进。

但是,由于波在介质中传播,要引起介质质点的振动。

因此,当波在空间某点上相遇时,质点的振动就是各波在该点所引起的振动的合成。

波的迭加与振动• 相干波源频率相同、振动方向相同、相位差恒定的波源成为相干波源。

• 相干波的迭加由相干波源发出的波在空间任一点相遇时,它们的相位差恒定。

=》在空间某些地方的振动始终加强,某些地方始终削弱甚至抵消,这种现象成为干涉。

波的迭加与振动• 相位差与波程差当两个相干波在空间迭加时,波程差等于波长整数倍的各点,合振幅最大;波程差等于半波长的奇数倍时,合振幅最小。

• 只有波的合成,才能产生干涉现象波的迭加与振动R1R2Interference fringes· 2π雷达干涉现象•形成雷达干涉现象的虚拟示意图上图:平坦地面下图:起伏地面雷达干涉现象r 1, ranget1,azimuthSAR Image雷达干涉现象雷达干涉基本原理——相位关系(1)空间基线INSAR中的相干波源与干涉形成• 飞行平台上同时架设了两部天线S1、S2• 由S1发射信号,S1和S2同时接收从目标返回的信号雷达干涉测量原理图雷达干涉基本原理——相位关系(2)• 单个天线接收到的雷达波之相位与路程的关系• S1和S2接收到的雷达波之相位差雷达干涉基本原理——相位关系(3)• SAR影像1、2• 形成干涉• 干涉相位• 相干性雷达干涉基本原理——空间几何关系(1)雷达干涉基本原理——空间几何关系(2)雷达干涉基本原理——计算地面的高程干涉相位差ϕ地面高程h天线的位置参数(H,B,α,ρ )INSAR数据处理的基本步骤INSAR 影像对输入基线估算去除平地效应高程计算影像配准干涉成像噪声滤除相位解缠INSAR数据处理的基本步骤单视数幅度影像对干涉条纹图(未去除平地效应)INSAR数据处理的基本步骤干涉条纹图(去除了平地效应)估计的高程INSAR提取DEM实例California MojaveDesert(ERS)幅度影像图基线长180m,配准精度在0.1个像元INSAR提取DEM实例由配准后的主从影像共轭相乘得到的干涉相位图相位解缠后提取DEMINSAR提取DEM实例InSAR数据处理模块1. 荷兰DELFT大学Kampes等人开发的Doris软件模块下载地址:http://enterprise.lr.tudelft.nl/doris/2. 美国阿拉斯加大学Ruger Gens等人开发的ASF SARTools 软件模块下载地址:/apd/software/download.html 3. 美国JPL可以从OPENCHANNEL网站申请InSAR软件包ROI_PAC 下载地址:/projects/ROIPAC/解缠软件模块Ghiglia 等人编写的基本相位解缠处理C程序包//public/sci_tech_med/phase_unwrapping/ Chen C. W.等人编写的网络流相位解缠软件Snaphu1.2/sar_group/snaphu/立体观测的原理(1) • SAR 可以以一定的分辨率来量测方位向和距离 向目标的距离 • 仅仅知道距离并不能 确定目标的位置和相对 于某水准面的高程 • 例如,左图中, 凡是在波束范围内且位 于同一弧线上的目标所 测得的距离都是相等的单幅影像情形量测的原理立体几何量测与干涉成像立体观测的原理(2)• 从位于不同位置的传感器获得同一场景的另一幅影像,就可以解决上述的不确定性问题• 将这两幅影像分别称为主影像和从影像立体成像系统量测的原理• 传感器S1和S2之间的距离就是空间基线立体观测的原理(3)• 由主影像和从影像上的一个同名点上,可以求出地物目标• 这里,假设r、dr、B和α已知dr的量测误差的影响(1)dr的量测误差的影响(2)以ERS-1的实际参数为例• 斜距分辨率是9.6米,假设主、从影像之间经过精确配准后可分辨出的斜距偏移精度达到1/20个像素• ERS-1通常的参数是r=800km,θ=23°,基线=100m =》若斜距量测精度为0.45m,得到的高程精度就变成了1.5km• 如果要改善高程精度,就需要基线更长=》若基线拉长至15km,高程精度改变为10mdr的量测误差的影响(3)以ERS-1实际参数为例•实际上,基线并不能拉至如此之长。

雷达干涉测量原理

雷达干涉测量(InSAR)是一种基于干涉原理的地面目标测量方法。

在合成孔径雷达成像(SAR)技术中,干涉测量是指将两幅或多幅干涉影像重叠起来,并利用相关技术将它们分离开来。

下面简要介绍 InSAR技术的基本原理。

雷达是一种电磁波,其波长比可见光的波长短得多。

由于波长短,雷达波在大气中传播时所遇到的反射、折射等损耗也很小。

这就使雷达在发射电磁波时,其能量能更集中地传送到地面目标上去,从而提高了雷达在空中发射信号的能量密度,使雷达具有更高的分辨率。

同时,由于它的传播速度较快,从而能缩短测距距离,提高测量精度。

根据干涉测量原理,如果在地面上某一点发射一束雷达波,它穿过空气时的传播速度约为3×108m/s~3×106m/s。

如果地面上某一点存在地面运动目标(例如汽车、飞机等),它发射一束雷达波后将会反射回来。

当这束雷达波和地面上某一点发出的雷达波相遇时,两束雷达波产生干涉(或称干涉),从而获得关于这一点的测量结果。

—— 1 —1 —。

干涉合成孔径雷达工作原理干涉合成孔径雷达 (InSAR) 是一种利用雷达技术进行地表观测的方法,它可以提供高分辨率和高精度的地表形变监测数据。

干涉合成孔径雷达是通过组合多幅雷达成像数据来实现对地表物体的三维形变监测的一种技术方法。

本文将从干涉合成孔径雷达的基本工作原理、数据处理途径和应用领域等方面进行详细阐述。

一、干涉合成孔径雷达的基本原理1. 雷达成像原理雷达成像是通过雷达系统向地面发射微波信号,然后接收并记录被地表和地下物体反射回来的电磁波信号,利用这些信号来获取地表的形貌、结构和运动等信息。

雷达成像的分辨率取决于发射的微波波长和天线的尺寸,而干涉合成孔径雷达利用了多个雷达成像数据进行合成,从而能够实现更高分辨率的地表监测。

2. 干涉合成孔径雷达原理干涉合成孔径雷达是通过将两次雷达成像的相位信息进行比较,从而获得地表的形变信息。

当两次成像的微波信号经过地面某一点时,如果该点发生了形变,其返回的信号相位也会发生变化。

通过对这种相位变化进行分析,可以获得地表的形变信息。

这里是关于相位信息的描述。

二、干涉合成孔径雷达数据处理方法1. 干涉图生成需要获取两幅雷达成像数据,并进行预处理,包括辐射校正、大气校正等。

然后,将这两幅成像数据进行配准,形成一幅干涉图。

干涉图中的每个像素点都对应着地表上某一点的相位信息,通过分析这些相位信息可以得到地表的形变信息。

2. 形变监测在获得干涉图之后,可以通过不同的方法来提取地表的形变信息。

一种常用的方法是通过相位解缠,将干涉图中的相位信息转换成地表高程信息,从而实现地表形变的监测。

通过这种方法,可以实现对地表形变的高精度监测。

三、干涉合成孔径雷达的应用领域1. 地质灾害监测利用干涉合成孔径雷达技术可以实现对地表形变的实时监测,对地质灾害如山体滑坡、地裂缝等进行监测和预警,为减灾和救灾工作提供重要参考。

2. 地壳形变研究干涉合成孔径雷达可以用来监测地壳形变,包括地震引起的地表形变、地壳运动等,为地震研究、地震危险性评估提供重要数据支持。

雷达干涉相消原理雷达干涉相消原理是一种利用雷达技术实现相位干涉和相位调控的方法,通过相位的反馈控制,实现对干扰信号的抵消,从而提高雷达系统的工作性能和抗干扰能力。

下面将从基本原理、应用场景和发展前景三个方面来介绍雷达干涉相消原理。

一、基本原理雷达干涉相消原理基于干涉技术,利用两个或多个雷达天线之间的相位差来实现干扰信号的抵消。

其基本原理可以简单地归纳为以下几点:1. 相位差测量:两个或多个雷达天线同时接收到同一目标的回波信号,通过测量接收到的信号的相位差来确定目标的位置和速度。

2. 相位差反馈:将测量到的相位差反馈给发射机,通过相位调控来控制发射信号的相位,使其与干扰信号的相位相反。

3. 干涉相消:当发射信号与干扰信号的相位相反时,两者相互抵消,目标信号得以突出。

二、应用场景雷达干涉相消在军事、航空航天、气象、地质勘探等领域有着广泛的应用。

1. 军事领域:在军事雷达系统中,干扰信号常常是敌方对雷达系统的干扰,通过干涉相消技术可以抵消干扰信号,提高雷达系统的抗干扰能力和目标探测性能。

2. 航空航天领域:在航空航天领域,雷达干涉相消技术可以应用于飞机、舰船等载体的导航、定位和目标追踪等方面,提高导航精度和目标探测能力。

3. 气象领域:气象雷达干涉相消技术可以应用于天气预报和气象灾害预警等方面,提高气象监测的精度和准确性。

4. 地质勘探领域:在地质勘探领域,雷达干涉相消技术可以应用于地下资源勘探、地质灾害监测和地震预警等方面,提高勘探和监测的效率和准确性。

三、发展前景雷达干涉相消技术在各个领域的应用前景广阔,随着技术的不断发展和改进,其性能和应用范围将得到进一步提升。

1. 技术改进:随着雷达技术的不断进步,雷达干涉相消技术的算法和硬件设备将不断改进和优化,提高系统的性能和稳定性。

2. 多天线系统:多天线系统是雷达干涉相消的重要组成部分,随着多天线技术的发展,多天线系统可以实现更精确的相位测量和相位调控,提高干涉相消的效果。

干涉测量原理干涉测量是一种通过干涉现象来测量物体表面形貌或者光学参数的方法。

在干涉测量中,光波的相位差是关键的参数,而这种相位差又与被测量物体的形貌或者光学参数有直接的关联。

因此,干涉测量原理是基于光波的干涉现象,通过测量光波的相位差来间接得到被测物体的信息。

干涉现象是光波的一个特性,当两束光波相遇时,它们会发生叠加干涉。

如果两束光波的相位差是整数倍的波长,它们就会发生相长干涉,增强光强;如果相位差是半波长的奇数倍,它们就会发生相消干涉,减弱光强。

利用这种干涉现象,我们可以通过测量光波的相位差来推断物体的形貌或者光学参数。

在干涉测量中,常用的技术包括干涉仪、激光干涉仪、干涉显微镜等。

这些技术利用光波的干涉现象,通过测量干涉条纹的移动或者变化来获取被测物体的信息。

例如,通过改变光路差,观察干涉条纹的移动,就可以得到被测物体的形貌信息;通过改变入射光的角度或者波长,观察干涉条纹的变化,就可以得到被测物体的光学参数信息。

干涉测量原理的核心是光波的相位差,而相位差又与被测物体的形貌或者光学参数有直接的关联。

因此,干涉测量可以用于测量物体的表面形貌、薄膜厚度、折射率、应力分布等参数。

在工程领域,干涉测量被广泛应用于光学元件的检测、薄膜的厚度测量、零件的形貌测量等方面;在科学研究领域,干涉测量被广泛应用于材料表面的形貌分析、光学薄膜的研究、光学元件的性能测试等方面。

总之,干涉测量原理是基于光波的干涉现象,通过测量光波的相位差来间接获取被测物体的信息。

干涉测量技术在工程领域和科学研究领域都有着重要的应用,它为我们提供了一种非接触、高精度的测量手段,对于物体的形貌和光学参数的研究具有重要的意义。

通过不断地改进和创新,干涉测量技术将会在更多领域发挥重要作用,为科学研究和工程应用提供更多可能性。

合成孔径雷达干涉测量(INSAR)技术原理及应用发展合成孔径雷达干涉测量(InSAR)技术近年来得到了较快的发展,这一技术也广泛的应用于国防建设与国民经济建设中。

文章结合作者实际研究,从InSAR 技术的自身优势与发展潜力出发,分析了其基本技术原理,并就InSAR技术在各个领域的实际应用进行了探讨,最后总结了其未来发展。

标签:合成孔径雷达;INSAR;技术原理;应用1 InSAR技术的优势与潜力合成孔径雷达干涉测量技术是近年来发展起来的空间对地观测新技术,这一技术主要是借助于合成孔径雷达SAR朝目标位置发射微波,之后接收目标反射回波,从而获得目标位置成像的SAR复图像对,如果复图像之间有相干条件,SAR复图像对共轭相乘后能够得到干涉图,结合干涉图相位值可以获得两次成像中存在的微波路程差,进而准确获得目标位置的地形地貌等情况。

利用InSAR技术成像的优势在于连续观测能力强、成像分辨率和精度高、覆盖范围较广、技术成本低等,在各个领域的应用也非常广泛,比如说DEM生成、地面沉降监测、火山或地震灾害监测、海洋测绘、国防军事等。

但是InSAR 技术测量的精准度往往会受到大气效应的影响,近年来新提出的散射体PS技术逐渐被越来越多的应用到其干涉处理的过程中,PS技术分析能够在长时间内保持相对稳定的散射体相位变化,即便是难以获得干涉条纹的状况下,也可以获得毫米级的测量精度,在很大程度上提高了干涉测量技术的环境适应能力,这也是这一技术研究过程中的一个重大突破,其拥有非常高的开发应用价值[1]。

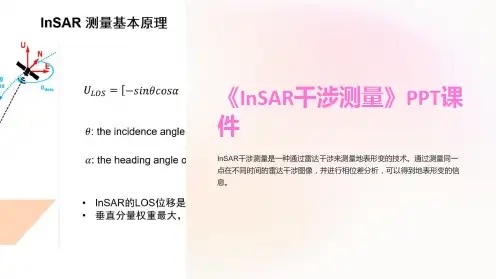

2 InSAR技术的基本原理分析合成孔径雷达干涉测量技术是按照复雷达图像的相位值来计算出地面目标空间信息的技术,它的基本思想是:借助两幅天线进行同时成像或者单幅天线间隔一定时间重复成像,进而得到同一位置的复雷达图像对,因为两幅天线和地面目标之间的距离不一致,因此在复雷达图像对同名象点之间出现相位差,进而产生干涉纹图,其中的相位值代表两次成像的相位差测量值,两次成像的相位差和地面目标的空间位置之间的几何关系,结合飞行轨道的具体参数,便能够准确的计算出地面目标的具体坐标,进而让我们获得具有较强精准度的大范围数字高程模型。

4 雷达干涉测量原理与应用回顾-干涉图生成与相位噪声滤波过采样前置滤波 后置滤波 窗口大小基于梯度的自适应1 干涉图的生成2 复数域干涉图去噪原理3 基于局部坡度的自适应滤波4 中值-自适应平滑滤波平滑实部 平滑虚部 边缘方向回顾-INSAR基本步骤INSAR 影像对输入基线估算去除平地效应高程计算影像配准干涉成像噪声滤除相位解缠主要内容§4.1 雷达干涉测量概述§4.2 复数影像配准§4.3 干涉图生成与相位噪声滤波§4.4 相位解缠§4.5 InSAR发展与应用4.4 相位解缠本节要点本节系统介绍相位解缠的基本原理,阐述常用的几种典型的解缠方法和评述各自的特点,分析与解缠密切相关的干涉图质量和针对干涉条纹滤波的问题,在各个环节给出一些详尽的实例。

主要内容1 相位解缠概述2 相位解缠的基本原理3 基于路径积分的解缠方法4 全局求解方法复数影像1:复数影像2:相位差:干涉相位:缠绕相位差:缠绕相位和解缠后的相位缠绕的相位解缠的相位(0-8pi)缠绕相位和解缠后的相位缠绕相位与绝对相位之间是非线性的关系,定义缠绕算子:w{ϕ} = ψ = ϕ + 2πk ,k是使ψ ∈(− π ,π ] 的整数因此由相位信息获取高程信息之前,必须通过缠绕相位ϕ得到关于绝对相位ψ的最优估值,即相位解缠相位解缠的两个主要步骤1,估计相邻像素之间真实相位的差值2,按照某种策略对相位差值进行积分(枝切法,质量图法,最小二乘法,最小费用流法,等等)相位解缠的两类基本方法基于路径积分的方法(枝切法,质量图法,最小不连续法,mask cut 法…)全局求解方法(加权最小L P范数法,最小费用流法…)问题:相位解缠是无解的假设算法: 影像的绝大多数部分满足Nyquist标准Nyquist标准:干涉图的空间采样率必须足够高,或者:干涉图中,相邻象素的解缠相位值必须在一个周期之内一维相位解缠原理(1) 对于一个简单的复数信号 s (t ) = e j2πt ,0 ≤ t ≤ 1 而言,想要从 s (t ) 获得连续相位 ϕ (t ) = 2πt , 但通过相位计算算子仅能获得缠绕相位: ϕw (t ) = arctan[ Im(s (t )) Re(s (t )) ] = w {ϕ (t )} = ϕ (t ) + 2πk (t ) 其连续相位与缠绕相位关系如下图:一维相位解缠原理(2)ϕ w ( t ) = ϕ( t ) + 2πk( t )π 一维相位解缠原理(3) 如何从缠绕相位(离散信号)重建连续相位(连续 信号)? Itoh 提出了一维相位解缠算法。

雷达干涉相消原理雷达干涉相消原理是一种利用相干信号相互干涉的技术,用于降低雷达系统中的杂波干扰,提高目标检测和定位的准确性。

该原理基于波的干涉现象,通过对接收到的信号进行干涉处理,使得杂波信号与目标信号的相位差消除或减小,从而实现目标信号的增强。

雷达系统是一种通过发射和接收电磁波来探测和测量目标的设备。

在雷达工作中,杂波干扰是一种常见的问题,它会影响雷达系统对目标的检测和定位能力。

干涉相消技术通过利用多个接收天线接收到的信号之间的干涉关系,将杂波信号的相位差消除或减小,从而提高目标信号的强度和清晰度。

干涉相消原理的核心思想是利用波的叠加和干涉现象。

当多个天线接收到同一目标的回波信号时,由于目标与天线之间的距离不同,回波信号的相位会存在差异。

根据波的叠加原理,当这些信号叠加时,相位差较大的信号将会相互抵消,而相位差较小的信号则会相互增强。

通过合理的信号处理算法,可以将杂波信号的相位差消除或减小,从而使目标信号得到增强。

在雷达系统中,干涉相消技术通常采用多通道接收系统。

通过在雷达系统中增加多个接收天线,可以接收到不同相位的信号。

然后,利用数字信号处理技术对接收到的信号进行处理,通过相位差消除算法实现杂波信号的相位差消除或减小。

最终,得到的信号将是目标信号的增强后的结果,从而提高雷达系统的性能。

雷达干涉相消原理在军事、航空、天文等领域具有广泛的应用。

在军事领域,干涉相消技术可以提高雷达系统的抗干扰能力,增强对敌方目标的探测和定位能力。

在航空领域,干涉相消技术可以减小飞机上的雷达系统受到的干扰,提高飞机的飞行安全性。

在天文领域,干涉相消技术可以用于天文观测,提高对天体的测量和探测能力。

雷达干涉相消原理是一种利用相干信号相互干涉的技术,通过消除或减小杂波信号的相位差,提高雷达系统的性能。

这种技术在各个领域都具有重要的应用价值,对于提高雷达系统的性能和功能具有重要意义。

相信随着科技的不断发展和进步,雷达干涉相消原理将会得到更广泛的应用和发展。

雷达干涉相消原理雷达干涉相消原理是一种应用于雷达系统中的技术,通过相位调控来实现对干扰信号的抑制,从而提高雷达系统的性能。

本文将从雷达干涉相消原理的基本原理、应用领域以及未来发展方向等方面进行阐述。

一、基本原理雷达干涉相消原理是基于干涉原理的,其核心思想是通过合理调节干涉器件的相位,使干涉器件接收到的干扰信号与主信号之间产生干涉,从而实现对干扰信号的抑制。

具体来说,雷达系统中的干涉器件通常是由两个或多个天线组成的,这些天线之间的距离要足够接近。

当主信号到达这些天线时,由于它们之间的距离差异,主信号的相位也会发生变化。

而干扰信号由于来自不同方向或者经过不同的传播路径,其相位与主信号存在差异。

因此,通过调节干涉器件的相位,可以使干涉器件接收到的干扰信号与主信号发生干涉,从而使干扰信号被抑制。

二、应用领域1. 雷达信号处理雷达系统中常常会受到多径效应、杂波以及干扰信号的干扰,而雷达干涉相消技术可以有效地抑制这些干扰信号,提高雷达系统的信号质量和探测性能。

2. 通信系统雷达干涉相消原理也可以应用于通信系统中,通过抑制多径效应和干扰信号,提高通信系统的抗干扰性能和传输质量。

3. 雷达成像雷达干涉相消原理在雷达成像中也有广泛的应用。

通过对干涉信号的处理,可以实现高分辨率的雷达成像,提高目标探测和识别的能力。

4. 无源定位雷达干涉相消原理还可以应用于无源定位系统中,例如声呐定位、无线电定位等。

通过对干涉信号的处理,可以提高定位系统的定位精度和鲁棒性。

三、未来发展方向随着雷达技术的不断发展,雷达干涉相消原理也在不断演进。

未来的发展方向主要包括以下几个方面:1. 多天线系统多天线系统可以提高雷达干涉相消技术的效果,使其在更广泛的应用场景中得到应用。

未来的发展趋势是将多种不同类型的天线结合起来,形成更复杂的干涉结构。

2. 自适应干涉相消自适应干涉相消技术可以根据实际干扰情况,自动调整干涉器件的相位,以达到最佳的抑制效果。

雷达干涉测量大作业学院:电子工程学院班级:1402071姓名:张吉凯学号:14020710021一、简述干涉SAR的基本原理,处理步骤,有哪些工作模式,处理中存在哪些难点,以及InSAR的应用领域。

并从原理上说明立体几何量测与干涉成像在对地观测精度的不同。

1.基本原理图1.InSAR成像几何示意图(如果地表无形变)s1(R)=u1(R)exp(i∅(R)) (1)s2(R+∆R)=u2(R+∆R)exp(i∅(R+∆R)) (2)R+arg{u1}(3)φ1=22πλ(R+ΔR)+arg{u2}(4)φ2=22πλΔR)(5)s1(R)s2∗(R+ΔR)=|s1s2∗|exp i (φ1−φ2)=|s1s2∗|exp (−i4πλϕ=−4πΔR+2πN N=0,±1,±2,⋅⋅⋅(6)λ图2.InSAR成像几何示意图(如果地表无形变)sin(θ−α)=(R+∆R)2−R2−B22RB(7)z=H−R cosθ(8)∆R≈B sin(θ−α)+B22R(9)θ=α−arcsin[λϕ4πB](10)如果知道天线位置参数和雷达成像系统参数,就可以从相位中计算出地表的高程值。

把以DEM测量为主要应用的SAR干涉测量技术称为InSAR技术。

它利用雷达向目标区域发射微波,然后接收目标反射的回波,得到同一目标区域成像的SAR复图像对,若复图像对之间存在相干条件,SAR复图像对共轭相乘可以得到干涉图,根据干涉图的相位值,得出两次成像中微波的路程差,从而计算出目标地区的地形、地貌以及表面的微小变化,可用于数字高程模型建立、地壳形变探测等。

2.处理步骤图3.处理步骤InSAR工作模式主要有单航过模式、多航过模式(RTI)。

而单航过模式又分为XTI模式和ATI模式,下面逐一介绍;①XTI:单航过模式中的XTI是一个平台载两幅天线(或者两平台编队)且天线方向为横向,即与轨迹垂直,如SRTM。

②ATI:单航过模式中的ATI是一个平台载两幅天线(或者两平台编队)且天线方向为顺轨道方向,即与轨迹平行,如Tan_DEM。

雷达干涉测量(崔松整理)第一章绪论第二章雷达SAR:使用短天线一段时间内不断收集回波信号,通过信号聚焦处理方法合成一较大的等效天线孔径的雷达。

1.1雷达及雷达遥感发展概况ENVISAT与ERS的SAR传感器相比,Envisat ASAR的优点主要表现在:(ScanSAR)可达到500km的幅照宽度;(ERS只有100km)(如果发射的是水平极化方式的电磁波,与地物表面发生作用后会使电磁波极化方向产生不同程度的旋转,形成水平和垂直两个分量,用不同极化方式的天线接收,形成HH和HV两种极化方式的图像。

若雷达发射的是垂直极化方式的电磁波,同理,会产生VV和VH两种极化方式的图像。

)7个条带,入射角在15°~45°的雷达数据。

RADARSAT多极化、多入射角ALOSALOS采用了先进的陆地观测技术,能够获取全球高分辨率陆地观测数据。

该卫星载有三种传感器:全色立体测图传感器,新型可见光和近红外辐射计、相控阵型L波段合成孔径雷达(PALSAR)。

PALSAR不受云层,天气和昼夜影响,可全天时全天候对地观测,该卫星具有多入射角,多极化,多工作模式及多种分辨率的特性,最高分辨率可达7m。

(ERS、ENVISAT是多入射角吗?)TerraSAR-XTerraSAR-XTerraSAR-X 是固态有源相控阵的X 波段合成孔径雷达(SAR)卫星,具有多极化、多入射角的特性,具备4 种工作方式和4 种不同分辨率的成像模式。

高分辨率聚束式(High Resolution SpotLight(HS))(SpotLight Mode(SL))(ScanSAR Mode(SC))(Stripmap Mode(SM))COSMO-SkyMedCOSMO-SkyMed星座共包括4颗SAR卫星工作在X波段,具有多极化、多入射角的特性,具备3种工作方式和5种分辨率的成像模式,作为全球第1个分辨率高达1 m的雷达成像卫星星座,COSMO-SkyMed系统将以全天候、全天时对地观测的能力、卫星星座特有的高重访周期和l m高分辨率成像1.2InSAR及发展概况SAR的不足:SAR传感器获取的原始资料主要包含两种信息:一是地面目标区域的二维图像,二是地面目标反射回来的相位SAR成像没有利用回波相位信息。

4 雷达干涉测量原理与应用• INSAR基本原理相位关系+空间关系• 雷达波的相位信息的准确提取是决定干涉测量精度的主要因素• 数据处理流程INSAR 影像对输入基线估算去除平地效应高程计算影像配准干涉成像噪声滤除相位解缠•••INSAR数据处理的特点• 复数据处理海量数据干涉图与一般景物影像不同处理流程与一般遥感影像处理不同INSAR数据处理的要求• 自动化• 高精度• 海量数据处理INSAR数据处理的关键• 相位信息• 空间参数主要内容§4.1 雷达干涉测量概述§4.2 复数影像配准§4.3 干涉图生成与相位噪声滤波§4.4 相位解缠§4.5 InSAR发展与应用4.2 复数影像配准本节要点本节系统地论述INSAR复数影像精确配准的重要性,研究配准精度对于干涉图质量的影响,对INSAR数据配准方法发展的现状进行评述,分析存在的问题;然后详细论述从粗到细的影像匹配策略和实施方案,以及最小二乘匹配方法在INSAR数据配准中的应用等。

主要内容1 影像配准的基本原理2 干涉图质量评估与配准精度3 INSAR复数影像配准方法概述4 幅度影像的从粗到细匹配策略5 幅度影像相关系数用于精确匹配6 相干性测度用于精确配准影像配准的基本原理配准问题的提出• 在遥感影像的集成应用中,包括数据融合、变化检测和重复轨道干涉成像等,均首先需要解决来自不同传感器或者不同时相的影像高精度快速配准的问题• 在多源数据综合处理的过程中,影像配准往往是一个瓶颈,制约整个数据处理自动化的实现• 由重复轨道获得的两幅复数SAR影像,欲得到准确的干涉相位,必须精确地配准。

理论上,配准精度需要达到子像素级(1/10像素INSAR数据配准问题的困难• INSAR影像对是单视数的复数影像,也就是未经任何辐射分辨率改善措施的影像,纹理模糊,还有斑点噪声的影响,要达到这样的要求并非易事• 单视数复数影像的高精度自动配准,无法用人工方法配准• 自动配准比光学影像之间的配准要困难得多,其配准的实施流程比较复杂影像配准的一般步骤影像配准的一般步骤1控制点的确定:影像自动匹配2几何变换模型:多项式变换(相对配准3质量评估:多项式拟合4复数影像重采样:三次样条、实部/虚部5过采样:防止频谱混迭质量指标相干性测度的估计干涉图的噪声来源系统噪声地表变化影像配准聚焦不一致基线去相关后处理后处理精确配准控制成像过程控制成像过程⇒⇒⇒⇒⇒配准精度的影响(1影像大小:2500 × 2500波段:L ,C精确配准:RMS 0.03像素Max. Residual 0.05像素非精确配准:+ 0.7像素配准精度的影响(2相干系数分布(C波段(a精确配准后生成(b未精确配准后生成配准精度的影响(3配准精度与相干性的变化趋势图INSAR复数影像配准方法概述配准是INSAR数据处理关键技术之一• 配准精度需要达到子像素级(1/10像素• 星载SAR几何变形复杂:* 方位向是系统性的* 距离向与地形起伏有关⇒简单的平移和比例缩放要达到高精度配准是很困难的斑点噪声的影响已有方法之一:相干系数法k 参考影像目标区域l搜索区域输入影像以相干系数为匹配测度已有方法之二:最大干涉频谱法• 对干涉图u进行FFT计算,得到对应的二维频谱F。

频谱中最大值(复频谱的幅度峰值表示了最亮的干涉条纹的空间频率分量,其位置则表示了最亮条纹的空间分布频率• 频谱中的信噪比(SNR可以用来衡量最亮条纹的相对质量,即最大分量与其他各分量之和的比值• 根据(3-3式,信噪比与相干系数是等效的已有方法之三:平均波动函数法无地形变化时的理想相位差分布INSAR数据配准方法存在的问题(1• 算法均为单点匹配算法⇒某一点结果的正确与否与周围点无关⇒可能出现多峰值或谷点的情况这种孤立的、不考虑与周围的同名点对关系的单点影像匹配结果之间可能会出现矛盾INSAR数据配准方法存在的问题(2• 判断最佳点位置的难度和计算量很大⇒或以整像素间隔为移动距离,然后对定位结果进行多项式拟合,求出最佳点⇒或将窗口中影像预先按1:10过采样(oversampling ⇒或将移动间隔定为0.1个像素本质上与多项式拟合的方法没有区别,并不能保证精度的明显提高I NSAR数据配准方法存在的问题(3• 从干涉条纹图的质量出发来设计匹配测度,需要反复生成局部的干涉图⇒只有在配准精度达到一定程度时,才能看到明显的条纹图⇒直观上很难判断复数像对之间的相似性程度,难以对运算过程加以监控INSAR数据配准方法存在的问题(4• 在一定的搜索范围内逐点计算和比较⇒实际上引进了大量的重复运算(相干性,FFT的计算等主要思路• 从粗到细的影像匹配策略• 以相干性作为高精度匹配的测度匹配策略的要求根据SAR影像的特点,把不同特点的匹配方法有机地组合起来,既要保证匹配的高精度,又要保证可靠性和效率主要步骤特征点提取⇒选择兴趣算子挑选候选点基于灰度的粗匹配⇒确定下一级匹配的初始值整体概率松弛匹配⇒改善抗噪声能力,提高可靠性最小二乘匹配⇒逐点精化,达到子像素级的精度组合算法的目的• 匹配算法基于幅度分量或功率影像(幅度的平方⇒实数运算大大减少了需处理的数据量• 多种匹配方法的组合⇒保证精度和可靠性• 最小二乘匹配是灰度相似性导引的最速下降算法⇒少量的迭代次数就可达到所需精度,避免了传统方法的逐点搜索、重复计算实施方案(1• 先用Förstner算子选择兴趣点• 采用归一化的相关系数作为匹配的测度max ρ(Δx, Δy =σg1g2 σg1g1 σg2 g2ρ作为初级匹配测度之特点:灰度线性畸变通常存在于由不同传感器或者在不同时相获取的遥感影像之间,ρ是灰度平移、比例尺变形之不变量实施方案(2• 松弛法整体影像匹配 + 跨接法原理跨接法:先重采样消除相对几何形变, 再计算影像段的相似性度量 k j 3 k 4 k 3 ih 和 jk 的相关系数: ρ( ih ,jk j j 3 j 1 i h k 2 k 1 当| ih | ≠ | jk |时重采样实施方案(3• 松弛法整体影像匹配 + 跨结法原理C(i,j;h,k∝ρ( ih , jk实施方案(4• 松弛法整体影像匹配 + 跨接法原理P(i, j: i, j 两点之间的相关系数ρijn(H为相邻匹配点个数,m(K和m(J为候选匹配点个数P(r > T停止迭代,确定可靠点对。

B为经验系数∑ 实施方案(5• 单点最小二乘匹配出发点是“灰度差的平方和最小” 具体化:n 1 + g 1 ( x , y = n 2 + g 2 ( x , yvv = min v = g 1 ( x , y − g 2 ( x , y考虑辐射畸变(窗口小时可认为是一次线性畸变:g ( x , y = h 0 + h 1 g 2 ( x , y] ′ ′ 实施方案(6只考虑相对位移的情况下(基线短: g 1(x , y + n 1(x , y = g 2 (x + Δx , y + Δy + n 2 (x , y 线性化后:v (x , y = g 2x (x , y Δx + g 2 y (x , y Δy −[g 1(x , y − g 2 (x , y实施方案(7实施方案(8• 求解误差方程可得影像坐标改正值: Δx Δy • 输入影像灰度重新采样• 计算匹配测度, 决定是否继续迭代计算? • 输入影像相对纠正SIR-C数据与实验区C波段幅度影像(site1L波段幅度影像(site1 SIR-C数据与实验区L波段幅度影像(site2初步的实验结果Site1 / L波段幅度影像对和同名点对初步的实验结果表 4-1 松弛法匹配结果(二次多项式拟合误差类别点数X 方向RMS(像素Y 方向RMS总的RMS(像素最大残差(像素(像素Site1 松弛法匹配结果(C 波段Site1 松弛法匹配结果(L 波段Site2 松弛法匹配结果(L 波段106 1551660.0960.1600.2570.1910.1230.2050.2140.2010.3290.9841.9850.990结果分析:松弛法匹配的效果明显,所有确定的同名点(控制点的残差都很小,没有明显的粗差点,可靠性较高初步的实验结果表 4-2 最小二乘匹配结果(site2, 二次多项式拟合匹配窗口大小误差类别X 方向RMSY 方向RMS总的 RMS(像素最大残差(像素 (像素 (像素N=17 N=21 N=25 N=27 N=29 N=33 N=35 N=37 N=43 N=51 N=61 N=71 0.12070.188 0.172 0.165 0.163 0.157 0.157 0.158 0.147 0.130 0.120 0.114 0.268 0.252 0.221 0.205 0.190 0.163 0.151 0.1450.138 0.131 0.120 0.104 0.338 0.314 0.280 0.263 0.250 0.226 0.218 0.215 0.201 0.185 0.1690.1551.105 1.280 1.2140.8880.8410.7890.8800.8490.7910.9590.8570.731实验结果分析(2• 从幅度影像看,整个SAR影像的纹理特征远不如光学影像,纹理都很模糊。

但是,通过最小二乘匹配,匹配的精度有明显改善• 窗口大小N的选择对匹配精度有明显影响。

但是随着N增加到一定程度后,对于减少RMS的效果不太明显(相对变形存在的问题(1• N=51甚至71时,还是不能够达到1/10像素的精度要求原因主要是:⇒SAR影像纹理特征相对非常比较模糊。

从影像匹配理论可知,影像匹配的精度与纹理特征有密切关系,后面的讨论表明幅度影像相关系数难以控制匹配质量⇒如果N太大,除了计算量的问题,相对变形也会更复杂存在的问题(2• 匹配前后的相关系数变化不大,可以说明配准质量的改善不明显表4-3 最小二乘匹配前后的相关系数的变化最大值最小值均值标准差迭代前迭代15 次后0.92430.91410.20480.22800.6300.6320.1590.159存在的问题(3• ρ 的实际动态范围比较小,相关系数与残差之间的相关性不明显在建立几何变形模型时,若以ρ为依据来判断(加权或剔除一些质量不高的点很困难解决问题的可能途径• 将幅度和相位信息的利用结合起来,在不明显增加运算量的情况下,进一步提高配准精度⇒使用相干系数γ(coherence• 寻找相干系数的快速估计方法* γ = N M N M 2 2 相干系数的快速估计• (4-4式是相干系数的无偏估计,在估计窗口足够大,并且相干性不是特别小时,估计的质量是很好的N M | ∑ ∑ u 1 (n , m u 2 (n , m e − j ϕ ( n , m | n = 0 m = 0 (4-4 ∑ ∑ | u 1 (n , m | ∑ ∑ | u 2 (n , m | n = 0 m = 0 n = 0 m = 0 • 相干系数的精确计算需要求得准确的干涉相位,实际操作上非常困难相干系数的快速估计功率影像为|u1|2和|u2|2,它们的归一化互相关系数定义为:可以推导出以下关系:。